Come il worry e la rumination influenzano la nostra funzionalità cardiovascolare

Camilla Bongiovanni, OPEN SCHOOL MODENA

Worry e rumination sono processi generalmente definiti come pensieri perseverativi (Brosschot & Thayer, 2004), intendendo con questa espressione l’attivazione ripetuta o cronica della rappresentazione cognitiva di uno o più fattori di stress.

Solitamente sono coinvolti in molti stati emozionali negativi, come ansia e depressione, e hanno delle conseguenze sulla salute, essendo associati all’attività di molti sistemi fisiologici, tra cui quello cardiovascolare, e in particolare prolungando l’attivazione di questi ultimi (Brosschot & Thayer, 2004; Thayer & Siegel, 2002).

Brosschot, Gerin e Thayer (2006) hanno presentato la loro ipotesi sul pensiero perseverativo:

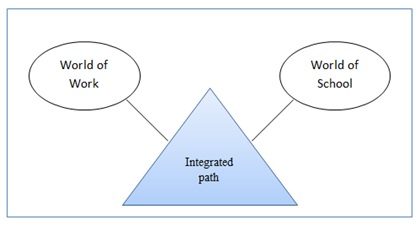

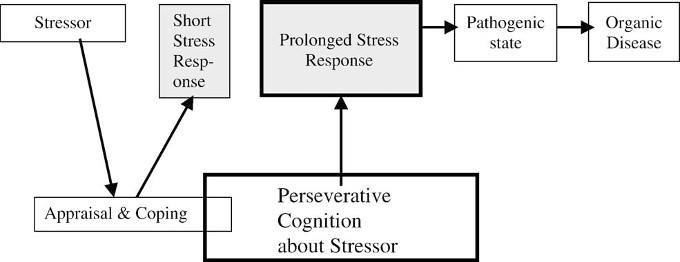

Figura 1. Modello di base dell’ipotesi del pensiero perseverativo come mediatore dello stress sul disturbo somatico. La differenza tra le due risposte allo stress riflette l’idea che la risposta prolungata ipotizzata duri molto più a lungo rispetto la risposta durante e immediatamente dopo un evento stressante

Il pensiero perseverativo, così come si manifesta nel worry e nella rumination, rappresenta una comune risposta allo stress, in particolare media le conseguenze dei fattori di stress sulla salute, prolungando l’attivazione fisiologica ed affettiva legata allo stress, sia prima che dopo l’esposizione a tali fattori (Figura 1). Sulla base dell’associazione evidenziata fra il worry, la rumination, lo stress anticipatorio e un’aumentata attività cardiovascolare, endocrina, immunologica e viscerale, è stato suggerito che il pensiero perseverativo possa agire direttamente sullo sviluppo dei disturbi somatici attraverso un’attivazione aumentata del sistema cardiovascolare, endocrino, immunitario e neuroviscerale. Quindi, questa modalità di pensiero prolunga le conseguenze degli stressors sotto forma rappresentativa, questo continua a sollecitare l’organismo, sottoponendo l’individuo ad un livello costante di vigilanza e quindi di attivazione moderata ma cronica. Da questa prospettiva è facile individuare nello stile di pensiero perseverativo un possibile fattore di coocorrenza del rischio cardiovascolare.

Inoltre, gli autori hanno sottolineato che la letteratura fino ad oggi ha dedicato l’attenzione esclusivamente alla fase di reattività allo stress, non considerando invece quella di recovery, ovvero il momento successivo la scomparsa dello stress. Questo viene fortemente criticato, alla luce dell’idea che soltanto un’attivazione prolungata o cronica possa portare alla malattia, che a sua volta può poi condurre alla nascita di disturbi organici. Recentemente si è iniziato a esaminare la fase di recovery e si è tentato di comprendere i fattori responsabili della persistenza dell’attivazione fisiologica durante questa fase. La rumination, ovvero il fatto di ripensare ad un’esperienza stressante, sembra che contribuisca, insieme ad altri fattori, al mancato ritorno ai livelli di baseline. Quindi, questa modalità di pensiero può portare ad una successiva riattivazione del sistema cardiovascolare ed influenzare, insieme ad altri fattori, la fase di recovery cardiovascolare.

Sulla base di questa ipotesi, Pieper, Brosschot, van der Leeden e Thayer (2010) hanno condotto uno studio sull’insorgenza del rischio cardiovascolare in soggetti incapaci di arrestare il pensiero perseverativo legato a situazioni ambientali. In particolare è stato dimostrato che il worry, in risposta ed eventi momentanei percepiti come stressanti, esercita degli effetti prolungati sull’attività del sistema cardiovascolare, che si possono riscontrare anche dopo qualche ora dall’evento.

Come agisce questo stile di pensiero sulla nostra attività cardiovascolare?

A partire dai pioneristici lavori di Friedman e Thayer (1998) e da quelli di Porges (1995), sono stati chiariti i rapporti fra attivazione del sistema nervoso autonomo e rischio cardiovascolare. Il modello teorico elaborato da Porges, chiamato “Teoria polivagale”, descrive lo schema che contribuisce alla regolazione, a partire dal nervo vago, di numerose attività viscerali incluse quelle cardiache. Questa teoria è stata introdotta per spiegare le differenti funzioni dei due nuclei del vago, chiamati “nucleo ambiguo” e ”nucleo dorsale motorio”. In particolare viene enfatizzata la prospettiva filogenetica e ipotizzato che l’organizzazione del tronco encefalico sia caratterizzata da un complesso vagale-ventrale che comprende il nucleo ambiguo collegato a processi quali l’attenzione, il movimento, l’emozione e la comunicazione. Il modello predice che la competizione fra nucleo ambiguo e nucleo motorio dorsale sia legata allo sviluppo di diversi stati patologici e comunque di numerosi livelli di rischio.

A partire da questa ipotesi generale, sono state sviluppate negli ultimi anni numerose ricerche centrate sul ruolo dell’alterazione di processi mentali superiori sul disturbo cardiovascolare.

Ad esempio, Sowden e Huffman (2009) hanno analizzato il ruolo di processi psicologici disadattavi nell’insorgenza e nell’aggravamento di patologie cardiovascolari. Gli autori sostengono che accanto ai tradizionali fattori di rischio cardiaco quali il fumo, l’ipertensione e l’obesità accettati in maniera consolidata, devono essere considerati anche espressioni sia psicopatologiche che di alterazione del processamento cognitivo ed emotivo di eventi ambientali e soprattutto di una esagerata preoccupazione per le attese di ciò che possa accadere nel prossimo futuro. Gli autori sottolineano inoltre che accanto ad un opportuno trattamento farmacologico basato sulla somministrazione di antidepressivi e benzodiazepine, appaia di particolare rilievo un trattamento psicologico di tipo cognitivo comportamentale privo tra l’altro di potenziali effetti collaterali.

La tematica è ripresa con particolare enfasi da Thayer e Lane (2009), i quali hanno costruito un modello di integrazione neuro viscerale nel quale un set di strutture neurali coinvolte nella regolazione cognitiva affettiva ed autonomica sono collegate con la Variabilità Cardiaca Interbattito e la performance cognitiva. Gli autori, utilizzando tecniche di neuro immagine, hanno dimostrato l’esistenza di strutture neurali che collegano il sistema nervoso centrale con la variabilità cardiaca interbattito negli umani. Le conclusioni degli autori dimostrano l’esistenza di un’importante relazione fra performance cognitive, variabilità cardiaca interbattito e funzioni neurali prefrontali, capaci di determinare importanti implicazioni sia per la salute fisica che per quella mentale.

A partire dai modelli di integrazione fra i sistemi sopra ricordati, si sono sviluppate numerose ricerche sia di tipo neuropsicologico che neuroendocrino, tutte finalizzate a descrivere attività di sincronizzazione/desincronizzazione dei sistemi neurali e viscerali come fattori eziologici di patologie o anche semplicemente di rischi di patologie.

Per quanto riguarda gli aspetti neuropsicologici, Fang, Huang e Tseng (2013) hanno dimostrato che rimuginare, attivando in particolare il ramo simpatico del sistema nervoso autonomo, determinerebbe una serie di sintomi capaci di interferire sulla funzionalità cardiovascolare.

Studi simili sono stati condotti sull’alterazione della pressione arteriosa e del disturbo gastroenterico (Mayer, Nabiloff, & Craig, 2006).

Inoltre, Tully, Cosh, e Baune, (2013) hanno riscontrato che esiste una letteratura sempre più vasta sull’associazione tra il worry e lo sviluppo della malattia coronarica, e che il legame tra il worry, il disturbo d’ansia generalizzato e i fattori di rischio della malattia coronarica (come la pressione sanguigna), insieme all’HRV (heart rate variability; variabilità cardiaca interbattito) sono i meccanismi principali di cardiopatogenesi in grado di influire sulla funzione cardiovascolare. In particolare, da molti studi emerge un’associazione tra worry e HRV diminuita, così come tra il disturbo d’ansia generalizzato e HRV più bassa, e ciò suggerisce una minore influenza del parasimpatico e una maggiore attività del simpatico.

Infine, rispetto agli aspetti neuroendocrini, Goldman-Mellor, Hamer e Steptoe (2012) hanno esaminato l’associazione fra le risposte del cortisolo a stressor psicologici indotti in laboratorio e la progressione della calcificazione nell’arteria coronaria, in soggetti sani. Lo stress psicosociale è uno dei possibili fattori di rischio per i disturbi coronarici. E’ stato suggerito che una disfunzione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, di cui la reattività del cortisolo è un indice, possa rappresentare un possibile meccanismo attraverso cui lo stress influenza il rischio di disturbo coronarico. I risultati hanno infatti dimostrato tale associazione, in particolare tra un’ aumentata reattività del cortisolo allo stress e la progressione della calcificazione, supportando così l’idea alla base di questo studio.

Anche in un altro studio è stata esaminata l’associazione fra disagio psicologico, la risposta del cortisolo allo stress indotto in laboratorio e la calcificazione subclinica nell’arteria coronaria, in soggetti sani. Il disagio psicologico è infatti collegato al disturbo coronarico ed è stata nuovamente ipotizzata una disfunzione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene come meccanismo alla base. Dai risultati emersi è stata confermata l’associazione fra disagio psicologico a lungo termine e una calcificazione severa nei soggetti più anziani, in particolare quei soggetti, sia con disagio psicologico che con un’aumentata risposta del cortisolo, sono a rischio di calcificazione severa (Seldenrijk, Hamer, Lahiri, Penninx, & Steptoe, 2012).

Concludendo, sulla base di tutte le ricerche esposte e dei risultati emersi è possibile confermare l’ipotesi che individua nello stile di pensiero di tipo perseverativo un fattore di co-occorenza del rischio cardiovascolare.

Infatti, tali modalità di pensiero rappresentano potenti fattori di attivazione dell’autonomo e di alterazione dei livelli di cortisolo, con importanti effetti a livello del funzionamento cardiovascolare.

ARTICOLO CONSIGLIATO:

Rimuginio: ridurlo attraverso l’immaginazione ed il pensiero visivo

BIBLIOGRAFIA:

- Brosschot, J. F., Gerin, W., & Thayer, J. F. (2006). The perseverative cognition hypothesis: A review of worry, prolonged stress-related physiological activation, and health. Journal of Psychosomatic Research, 60, 113-124.

- Brosschot, J. F., & Thayer, J.F. (2004). Worry, perseverative thinking and health. In I. Nyklicek, L. R. Temoshok, & A. J. J. M. Vingerhoets (Eds.), Emotional expression and health: Advances in theory, assessment and clinical applications (pp. 99-114). London: Brunner-Rutledge.

- Fang, W. J, Huang, S. H. C, & Tseng, S.Y. (2013). Design of heart rate variability processor for portable 3-lead ECG monitoring system-on-chip. Expert Systems with Applications, 40(5), 1491-1504.

- Friedman, B. H., & Thayer, J. F. (1998). Anxiety and autonomic flexibility: a cardiovascular approach. Biological Psychology, 49(3), 303-323.

- Goldman-Mellor, S., Hamer, M., & Steptoe, A. (2012). Early-life stress and recurrent psychological distress over the lifecourse predict divergent cortisol reactivity patterns in adulthood. Psychoneuroendocrinology, 37(11), 1755-1768.

- Mayer, E. A., Naliboff, B. D., & Craig, A.D. (2006). Neuroimaging of the brain-gut axis: from basic understanding to treatment of functional GI disorders. Gastroenterology, 131(6), 1925-1942.

- Pieper, S., Brosschot, J. F., van der Leeden, R., & Thayer, J. F. (2010). Prolonged cardiac effects of momentary assessed stressful events and worry episodes. Psychosomatic Medicine, 272(6), 570-577.

- Porges, S.W. (1995). Orienting in a defensive world: mammalian modifications of our evolutionary heritage. A Polyvagal Theory. Psychophysiology, 32(4), 301-318. DOWNLOAD

- Seldenrijk, A., Hamer, M., Lahiri, A., Penninx, B.W., & Steptoe, A. (2012). Psychological distress, cortisol stress response and subclinical coronary calcification. Psychoneuroendocrinology, 37(1), 48-55.

- Sowden, G. L., & Huffman, J. C. (2009). The impact of mental illness on cardiac outcomes: a review for the cardiologist. International Journal of Cardiology , 32(1), 30-37.

- Thayer, J. F., & Lane, R. D. (2009). Claude Bernard and the heart-brain connection: further elaboration of a model of neurovisceral integration. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 33(2), 81-88.

- Thayer, J. F., & Siegel, G. I. (2002). Neurovisceral integration in cardiac and emotional regulation. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 21, 24-29.

- Tully, P. J., Cosh, S. M., & Baune, B. T. (2013.) A review of the affects of worry and generalized anxiety disorder upon cardiovascular health and coronary heart disease. Psychology, Health & Medicine, 18(6), 627-644.