Leadership negli sport di squadra #7: Relazioni leader/squadra

Leadership negli Sport di Squadra #7:

Relazioni leader/squadra

LEADERSHIP NEGLI SPORT DI SQUADRA – PSICOLOGIA DELLO SPORT – MONOGRAFIA

Per quanto riguarda l’allenatore (leader istituzionale), vi sono alcuni comportamenti generali che deve preoccuparsi di assumere o di evitare nel costruire una relazione con i giocatori.

Per quanto riguarda l’allenatore (leader istituzionale), vi sono alcuni comportamenti generali che deve preoccuparsi di assumere o di evitare nel costruire una relazione con i giocatori.

Rivestendo una posizione diversa all’interno della squadra le due categorie di leader analizzate sviluppano particolari rapporti con gli altri atleti.

Per quanto riguarda l’allenatore (leader istituzionale), nonostante sia ormai chiaro che la caratteristica principale che deve possedere sia quella di essere versatile e cioè di utilizzare le proprie abilità in relazione alle richieste della situazione e dei membri, vi sono comunque alcuni comportamenti generali che deve preoccuparsi di assumere o di evitare nel costruire una relazione con i giocatori. Secondo Mazzali [1995] l’allenatore, in particolar modo, deve:

- sapersi imporre dato che la forza che impiega nella preparazione diventa la forza stessa dei giocatori al momento della prestazione,

- far valere le sue idee ai giocatori poiché spetta a lui il compito direttivo,

- far riconoscere la sua buona fede ai giocatori, così da generare una sorta di fiducia (simile all’idea di credito idiosincratico di Hollander) che gli permetta di non dover spiegare ogni minima decisione,

- deve mantenere una certa apertura di base nei confronti delle opinioni dei giocatori ed essere disposto ad apprendere da loro,

- deve rendere chiaro ai giocatori (in quello che può essere considerato il patto allenatore-atleta) che lui possiede funzioni e responsabilità diverse dalle loro e che ogni sua azione deve comunque tener conto anche di queste,

- non deve mai ritenersi superiore agli altri membri della squadra e arrivare a comportarsi con tirannia,

- deve essere pronto dal punto di vista affettivo ad affrontare i problemi e le responsabilità che i giocatori caricheranno inevitabilmente su di lui ma deve evitare di scaricare i propri problemi sociali o interiori (come ansie o tensioni) sui giocatori onde evitare di intaccarne la prestazione,

- non deve identificare nella squadra un mezzo per raggiungere i propri fini personali ma deve cercare di perseguire i suoi e quelli individuali degli altri giocatori (dei quali, come sappiamo, deve essere consapevole) indirettamente ponendo prima di essi gli obiettivi della squadra,

- deve essere in grado di superare il senso di possesso della squadra che porta a ritenere il gruppo come una proprietà conferitagli dal destino.

Questo elenco di comportamenti a cui l’allenatore deve prestare attenzione dimostra come, in realtà, nel rapporto con altre persone esistano dei limiti invalicabili, o meglio, degli ammonimenti universali che non possono essere oltrepassati indipendentemente dalle caratteristiche della situazione e dal potere legittimo che si possiede. La maggior parte di questi possono essere ricondotti a un eccessivo orientamento verso i poli autocratico e partecipativo dello stile decisionale del leader.

Uno dei modelli che è stato costruito con l’intento di analizzare e descrivere le dinamiche del rapporto tra l’allenatore e il giocatore è quello elaborato da Smoll e Smith [1989] che si basa sull’idea che ad ogni comportamento dell’allenatore corrisponde una reazione valutativa dell’atleta che è mediata dal modo in cui l’atleta percepisce l’azione. L’interpretazione dell’azione da parte del giocatore si basa su tre categorie di variabili:

- Fattori situazionali: quali possono essere la disciplina sportiva, il livello agonistico, il contesto, successi o insuccessi antecedenti, il rendimento ecc…

- Fattori individuali: che si dividono a loro volta in variabili dipendenti dall’allenatore e variabili dipendenti dall’atleta.

- Percezioni dell’allenatore in merito alle attitudini degli atleti.

Partendo da questi tre ordini di fattori, ciascuno dei quali è interrelato con tutti gli altri, gli autori hanno costruito un metodo di classificazione del comportamento dell’allenatore basato, principalmente, sull’osservazione. Questo sistema, denominato

Coaching Behavior Assessment System (CBAS) ha rappresentato il primo passo per l’ideazione di un metodo di formazione degli allenatori orientato a coloro che hanno il compito di gestire attività sportive giovanili. Le caratteristiche della relazione che l’allenatore è in grado di instaurare a diversi livelli con l’atleta diventa importante per il supporto e l’insegnamento che fornisce a quest’ultimo, influenzando positivamente la coesione del gruppo e anche la soddisfazione personale dei membri del team. Questo metodo di formazione ha le sue basi, quindi, nelle informazioni derivate dal CBAS e ha prodotto risultati estremamente efficaci. Cei [1998] elenca alcuni dei più significativi:

– gli allenatori, addestrati a enfatizzare comportamenti maggiormente positivi, sono percepiti dai loro atleti come più incoraggianti, esperti in materia e migliori insegnanti,

– gli allenatori che, al contrario, non avevano seguito il programma di formazione erano percepiti come punitivi e indifferenti ai risultati positivi ottenuti dai giocatori,

– il livello di soddisfazione degli atleti risulta essere significativamente superiore ed aumenta anche il desiderio e la motivazione a continuare la pratica sportiva con quell’allenatore,

– allo stesso modo risulta maggiore il senso di appartenenza al gruppo, probabilmente in quanto i comportamenti positivi dell’allenatore sono in grado di aumentare la caratterizzazione positiva percepita dagli atleti riguardo la propria identità di ruolo,

– anche il livello di autostima tende a essere maggiore e ad aumentare nel corso della stagione sportiva.

Il raggiungimento di questi risultati è stato possibile, seguendo il pensiero di Cei, grazie ai due assunti principali alla base del progetto di formazione di Smith e Smoll. Il primo si riferisce alla concezione di successo più come massimo impegno attuabile che come semplice sommatoria di vittorie e sconfitte mentre il secondo riguarda l’approccio positivo ai rapporti sociali che predilige l’incoraggiamento e i rinforzi alle punizioni e alle critiche distruttive.

A questi assunti si affianca l’obiettivo di preparare gli allenatori a non rispondere negativamente ai singoli errori degli atleti, evitando così che si sviluppi la paura della competizione e favorendo al contrario la capacità di prendere decisioni e saper correre rischi. Per fare in modo che questi assunti possano essere rispettati è basilare che l’allenatore sia consapevole delle conseguenze che il proprio comportamento può avere sulla relazione con ciascun atleta. A questo proposito gli autori consigliano sia di lavorare, quando possibile, insieme ai loro collaboratori al fine di scambiarsi opinioni sui rispettivi modi di agire, sia di sviluppare una capacità di automonitoraggio per poter riflettere sulle proprie azioni e sulle loro conseguenze.

Come abbiamo visto in una squadra esiste anche un leader intimo, i cui rapporti affettivi con i compagni appaiono spesso più profondi di quelli permessi al leader istituzionale, questo perché tende, in quanto eletto dal gruppo, a mantenere uno stile di comportamento più legato all’aspetto relazionale che a quello tecnico. In particolare all’interno di ogni squadra si possono individuare alcuni ruoli caratterizzati da particolari e stereotipati rapporti con la figura del capitano. Nella classificazione di Mazzali possono essere distinti:

–

vicecapo: che esercita un ruolo tecnico spesso vicino a quello del leader tanto da poter essere spesso confuso con quest’ultimo. Spesso si trova in uno stato di sudditanza psicologica volontaria rispetto al leader e sicuramente rappresenta uno dei suoi sostenitori più fidati.

– I gregari: rappresentano tutti i membri della squadra che hanno contribuito ad eleggere il leader intimo sia per bisogno di dipendenza e di deresponsabilizzazione che per il riconoscimento delle sue reali capacità. All’interno delle dinamiche affettive del gruppo tendenzialmente preferiscono mantenere, per le stesse motivazioni, un comportamento in linea con le direttivi del capitano, ricavandone soddisfazione a meno che non rientrino in un rapporto di sudditanza.

– Il mistico: rappresenta una figura abbastanza distante affettivamente dal gruppo ma considerato punto di riferimento e fonte di conoscenza tecnica. Spesso in tacito appoggio al leader, sviluppa con esso una relazione di formale collaborazione.

– Gli outsider: sono i membri che si mantengono a una certa distanza dalle dinamiche relazionali interne al gruppo, come se non fossero in sintonia emotiva con il resto della squadra. Data la loro posizione tendono a non riconoscere il potere del leader, proprio perché non ha una valenza istituzionale, e a considerare eccessivo il suo comportamento direttivo. Per questo non è difficile che esploda qualche conflitto tra l’outsider e il capitano le cui conseguenze possono portare a riconfermare lo status del primo o ad abbatterlo ma, in ogni caso, mina la stabilità del gruppo.

– Il sindacalista: una sorta di rappresentante dell’opposizione al leader, che guida le critiche al potere di quest’ultimo al fine di rovesciarne la status per abbattere la sudditanza psicologica e la dipendenza che genera. Il conflitto tra il leader intimo e il sindacalista all’interno dello spogliatoio è molto frequente ma altrettanto aperta a possibili conclusioni positive che rendono plausibile una convivenza comune nel momento in cui si giunge a un accordo su quali siano gli obiettivi della squadra e sulla loro relativa importanza. Questo anche perché il sindacalista solitamente non ha le capacità di sostituire il leader ed è in grado comunque di riconoscerne le abilità rispetto al ruolo che riveste. La situazione opposta, quella di un conflitto aperto tra due leader supportati da sottogruppi diversi della squadra è ben più difficile da risolvere positivamente.

– Il capro espiatorio: è la persona che riveste il ruolo di fonte di scarica nei momenti in cui i livelli di tensione sono troppo bassi. Sono soliti subire le angherie del gruppo ma in linea di massima mantengono un rapporto positivo con tutti e in particolar modo con il leader intimo che ne riconosce l’utilità per mantenere sereno il clima della squadra.

– Il buffone del gruppo: un personaggio quasi costante in tutti i gruppi sportivi, permette di sdrammatizzare i momenti critici, di diminuire la tensione del gruppo, di promuovere una maggior accettazione dei propri difetti, di utilizzare l’autocritica in modo più frequente, di favorire una maggior cordialità dei rapporti e aumentare la comunicazione spontanea attraverso provocazioni umoristiche che spesso hanno come obiettivo proprio il leader anche se non devono superare i limiti del rispetto e del buongusto. Questo rapporto, al contrario di quanto possa sembrare, è facilmente tollerato dal leader che ne riconosce i vantaggi sia per l’atmosfera che circonda il gruppo sia per l’importanza delle critiche costruttive.

Al contrario che con il potere del leader istituzionale il sentimento di dipendenza si genera quindi dall’interno del gruppo (principalmente dai gregari) che, in un certo senso, conferisce al leader la possibilità di intervenire attivamente e con una rilevante influenza sulle caratteristiche della relazione che li lega. Un leader di questo tipo che appaia in grado di stimolare e gestire la squadra e che appaia saldo nella sua posizione risulta essere di per sé la fonte di un sentimento di soddisfazione dettato, come già accennato, dalla necessità di deresponsabilizzazione e dipendenza che li caratterizza. E’ naturale che questa soddisfazione di base che può vantare rispetto all’allenatore dovuta all’origine dell’assegnazione del proprio ruolo, deve poi essere coltivata come se fosse un credito idiosincratico da non deludere. Per fare ciò il capitano deve saldare ciò che già c’è e che l’allenatore-leader, con maggior difficoltà, cerca di costruire dall’esterno.

Non con tutti i membri del gruppo il rapporto può essere socievole e connotato positivamente. In particolar modo, i problemi sorgono con chi riveste un ruolo marginale all’interno delle dinamiche dello spogliatoio (gli outsider) e con chi si erge come rappresentante della minoranza del gruppo (il sindacalista) oppure ancora con altri leader, supportati spesso da una parte della squadra. Queste condizioni di conflitto, se tenute sotto controllo dalle capacità diplomatiche, gestionali ed empatiche del leader non arrivano a causare problemi seri al gruppo. L’associazione, al contrario di variabili ambientali con un’incapacità del leader, si sviluppa un conflitto aperto che riduce la soddisfazione sia direttamente che indirettamente attraverso la sua influenza sull’atmosfera del gruppo, sulla relazione con i compagni e sulla prestazione dell’intera squadra.

LEGGI:

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

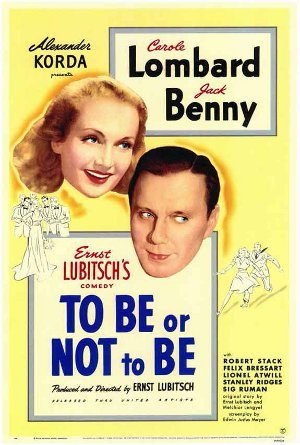

Raramente un film si può definire perfetto. Come trama, tempi recitativi, costruzione dei dialoghi. “To be or not to be,Vogliamo vivere!” nella traduzione italiana -, pellicola del 1942 firmata da Ernst Lubistch e recentemente riproposta nelle sale dopo essere stata restaurata e rimasterizzata, è un film perfetto.

Raramente un film si può definire perfetto. Come trama, tempi recitativi, costruzione dei dialoghi. “To be or not to be,Vogliamo vivere!” nella traduzione italiana -, pellicola del 1942 firmata da Ernst Lubistch e recentemente riproposta nelle sale dopo essere stata restaurata e rimasterizzata, è un film perfetto. Ci sono ragioni spiegabili fisiologicamente rispetto all’estasi da W.C. e in particolare la stimolazione del nervo vago, dovuta alla distensione del retto, attraverso cui transitano le feci.

Ci sono ragioni spiegabili fisiologicamente rispetto all’estasi da W.C. e in particolare la stimolazione del nervo vago, dovuta alla distensione del retto, attraverso cui transitano le feci. Gli esseri umani avrebbero potenzialmente accesso ad una gamma pressoché infinta di alimenti ma, in pratica, la scelta quotidiana è notevolmente ridotta. Questo avviene perché mangiamo più con la testa che con la bocca.

Gli esseri umani avrebbero potenzialmente accesso ad una gamma pressoché infinta di alimenti ma, in pratica, la scelta quotidiana è notevolmente ridotta. Questo avviene perché mangiamo più con la testa che con la bocca.

Compito biologico, psicologico e sociale della figura d’attaccamento, è quello di rappresentare per il bambino una base sicura da cui si possa affacciare per esplorare il mondo «in sostanza questo ruolo consiste nell’essere disponibili, pronti a rispondere quando chiamati in causa, ma intervenendo solo quando è chiaramente necessario» (Bowlby, 1989).

Compito biologico, psicologico e sociale della figura d’attaccamento, è quello di rappresentare per il bambino una base sicura da cui si possa affacciare per esplorare il mondo «in sostanza questo ruolo consiste nell’essere disponibili, pronti a rispondere quando chiamati in causa, ma intervenendo solo quando è chiaramente necessario» (Bowlby, 1989).

Il gioco è da sempre riconosciuto come lo strumento di libera espressione per eccellenza ed è per questo che il rispetto della diversità del bambino autistico deve partire proprio dall’abbandono di ogni pretesa di adeguamento al gioco tipico in favore di una valorizzazione degli interessi personali che non sono nemici della socializzazione ma indispensabili intermediari nella relazione con l’altro.

Il gioco è da sempre riconosciuto come lo strumento di libera espressione per eccellenza ed è per questo che il rispetto della diversità del bambino autistico deve partire proprio dall’abbandono di ogni pretesa di adeguamento al gioco tipico in favore di una valorizzazione degli interessi personali che non sono nemici della socializzazione ma indispensabili intermediari nella relazione con l’altro. Per quanto riguarda l’allenatore (leader istituzionale), vi sono alcuni comportamenti generali che deve preoccuparsi di assumere o di evitare nel costruire una relazione con i giocatori.

Per quanto riguarda l’allenatore (leader istituzionale), vi sono alcuni comportamenti generali che deve preoccuparsi di assumere o di evitare nel costruire una relazione con i giocatori. Dal 25 al 28 settembre 2013 si è svolto a Marrakesh il congresso della European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), una delle principali società scientifiche della terapia cognitiva.

Dal 25 al 28 settembre 2013 si è svolto a Marrakesh il congresso della European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), una delle principali società scientifiche della terapia cognitiva.