Catastrofizzazione del dolore nel paziente obeso

L’obesità è correlata allo sviluppo di una compromissione funzionale e di mobilità fisica, a dolore muscolo-scheletrico, a problemi ortopedici, a sofferenza psicologica. Indipendentemente dall’età, bambini e adulti obesi peggiorano la loro capacità di camminare, di spostarsi, di muoversi nello spazio che li circonda.

L’obesità è correlata allo sviluppo di una compromissione funzionale e di mobilità fisica, a dolore muscolo-scheletrico, a problemi ortopedici, a sofferenza psicologica. Indipendentemente dall’età, bambini e adulti obesi peggiorano la loro capacità di camminare, di spostarsi, di muoversi nello spazio che li circonda.

L’obesità è legata anche ad un conseguente deficit di forza muscolare, al fattore kinesiophobia, alla bassa auto-efficacia e ad una generale diminuzione della qualità della vita.

Una recente review condotta dai ricercatori del Dipartimento di Ortopedia e Riabilitazione – Centro Interdisciplinare per la Formazione e la Ricerca muscolo scheletrico della University of Florida, fornisce un aggiornamento sull’evidenza dell’efficacia della riabilitazione ambulatoriale nei programmi per il trattamento dell’obesità che includono esercizi aerobici, esercizi di resistenza, una restrizione ipocalorica accompagnati da interventi di ristrutturazione cognitiva sui pazienti. Tali programmi elicitano nei pazienti il miglior outcome nelle riabilitazioni funzionali, per un periodo di tempo notevolmente più prolungato rispetto ai tradizionali programmi d’intervento.

Secondo tale analisi, il rischio di sviluppare patologie da dolore muscolo scheletrico, come l’Osteoartrite, aumenta del 36% all’aumentare di sole due unità di BMI (Body Mass Index). I bambini con un elevato BMI presentano una elevata prevalenza di condizioni muscolo scheletriche dolorose, con dolore relativamente alto, rispetto ai coetanei con peso nella norma. Adulti obesi o gravemente obesi mostrano una probabilità fino a 4 volte maggiore di sviluppare una patologia da dolore cronico rispetto a coetanei non obesi. Le malattie muscolo scheletriche degenerative accompagnano tipicamente l’obesità, influenzando ad ogni età la capacità funzionale dell’individuo, provocando disagio fisico durante il movimento, limitando la capacità di esercizio e contribuendo negativamente all’insorgenza e poi al mantenimento della malattia ortopedica. Infatti, l’obesità grave impatta significativamente sulla colonna vertebrale e i siti alle estremità inferiori, come l’anca, il ginocchio e la caviglia, provocando disallineamento scheletrico, compressione articolare e una progressione nella malattia ortopedica degenerativa. Tale condizione spesso si associa inoltre a disabilità cardiorespiratorie, ed un abbassamento grave della qualità della vita generale.

Piede, ginocchio, anca e dolore alla schiena, i muscoli tendono ad atrofizzarsi, la forza a diminuire, il dolore fisico a farsi strada nella vita dei pazienti: fare una passeggiata a piedi, fare shopping o sport, impegnarsi in qualunque banale attività quotidiana che richieda lo spostamento del proprio corpo, diventano progressivamente un problema. Inoltre, il dolore indotto da obesità colpisce a livello transculturale: le donne giapponesi obese segnalano la difficoltà a sedersi sul pavimento con le gambe sotto di loro, in un gesto che normalmente era frequente nel loro quotidiano.

Sono numerose le sfide da vincere per i pazienti obesi con condizioni ortopediche, mentre affrontano il loro percorso di riabilitazione: il dolore articolare e la conseguente paura del movimento (kinesiophobia) possono interferire molto negativamente sul percorso di guarigione, specie se accompagnate dalla comparsa di credenze di catastrofizzazione del dolore e da condotte di alimentazione compensativa.

L’intervento di psicoeducazione sul dolore permette al paziente d’impegnarsi pienamente nelle sedute di riabilitazione, così come l’intervento sul riconoscimento delle emozioni troppo negative possono aiutare i pazienti a sviluppare un punto di vista positivo dell’attività fisica. La presenza di kinesiophobia nei pazienti obesi che si trovano a dover affrontare una riabilitazione al ginocchio o alla schiena risulta spesso elevata. Tale paura del movimento dovuta al dolore è un fattore problematico, perché quando risulta elevata correla con un’alta percezione di disabilità da parte dei pazienti, soprattutto in attività quali correre, saltare, camminare in salita, alzarsi da una sedia, nelle persone con valori di BMI superiori a 40 kg/m2, impedendo di fatto loro un percorso di recupero di successo. E’ interessante notare che valori elevati di kinesiophobia sono stati riscontrati anche in soggetti obesi che non presentavano impedimenti funzionali nella gamma dei movimenti, o deficit di forza, suggerendo quanto sia importante aiutare i pazienti a superare la loro paura del movimento per permettergli di esprimere le loro potenzialità. I protocolli di esposizione graduale al movimento, permettono di vincere la paura e di acquisire fiducia, in un progresso psicologico e fisico che procedono di pari passo.

Altro elemento negativo da tenere in considerazione è la tendenza a concentrarsi sul dolore, ad amplificare la sensazione di dolore ed a sentirsi impotenti in presenza di dolore: la catastrofizzazione del dolore. L’obesità unitamente al dolore osteoartrosico può dare origine a tale fenomeno cognitivo comportamentale, e ad una elevata percezione di disabilità. Frustrantemente, i pazienti che mostrano tale catastrofizzazione, diventano molto sedentari e attivano modalità di binge eating, fattori entrambi responsabili del perpetuarsi di aumenti di peso. I pazienti obesi con patologie osteoartrosiche preferiscono generalmente mangiare cibi ricchi di grassi e saccarosio, in quanto questi elementi possono aumentare la tolleranza al dolore e attenuare il disagio del dolore. Inoltre, gli obesi gravi con maggiore tendenza alla catastrofizzazione del dolore attivano più frequentemente condotte di binge eating e hanno meno controllo delle abbuffate.

Dal cosidetto punto di vista sociale, la catastrofizzazione del dolore è associata alla disabilità sul lavoro e ad una maggiore richiesta di assistenza sanitaria: tale credenza contribuisce alla disabilità fisica perché riduce l’autoefficacia nell’esecuzione dei movimenti. I comportamenti di evitamento della paura e la sedentarietà favoriscono aumenti di peso e il rafforzamento di pensieri irrazionali o pensieri negativistici. Questi processi di pensiero lavorano in maniera esattamente contraria agli obiettivi dei programmi di riabilitazione. Appare fondamentale in chiave riabilitativa un intervento di ristrutturazione cognitiva di tali patterns disfunzionali, e la necessità di passare ad una modalità di pensiero positivo. Istruire i pazienti con dolore cronico che il dolore è un sintomo che può essere gestito, e non una malattia grave dalla quale bisogna costantemente proteggersi è fondamentale per potenziare il recupero ottimale delle funzionalità dei pazienti.

Guidare un paziente attraverso il passaggio fisico ed emotivo dal dolore limitante ad un dolore gestito, è essenziale per il successo a lungo termine delle terapie.

LEGGI:

CREDENZE – BELIEFS – CATASTROFIZZAZIONE – DOLORE – ATTIVITA’ FISICA – BINGE EATING DISORDER – BED

DISPUTING E RISTRUTTURAZIONE COGNITIVA

DOLORE MUSCOLO – SCHELETRICO PERSISTENTE E KINESIOPHOBIA

BIBLIOGRAFIA:

- Monticone M.,Ferrante S., Rocca B., Baiardi P., Dal Farra F., Foti C. (2013) Effect of a long-lasting multidisciplinary program on disability and fear-avoidance behaviors in patients with chronic low back pain: results of a randomized controlled trial. Clin J Pain

- Vincent H.K., Seay A.N., Montero C., Vincent K.R., (2013), Outpatient rehabilitation outcomes in obese patients with orthopedic conditions., European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine (vol. 49 – no. 3)

- Shelby R.A., Somers T.J., Keefe F.J., Pells J.J., Dixon K.E., Blumenthal J.A. Domain specific self-efficacy mediates the impact of pain catastrophizing on pain and disability in overweight and obese osteoarthritis patients. J Pain 2008;9:912-9

La tendenza a rimuginare è influenzata da un temperamento timoroso che incontra genitori particolarmente apprensivi, iperprotettivi o invadenti.

La tendenza a rimuginare è influenzata da un temperamento timoroso che incontra genitori particolarmente apprensivi, iperprotettivi o invadenti.

Terapie di fantasia: Affrontare, in maniera coerente e positiva, i piccoli o grandi momenti di disagio che ciascun individuo può trovarsi a vivere? Si può, se si acquisisce, o si rafforza, l’abilità del problem solving, grazie ad un processo cognitivo teso ad identificare il problema, analizzarlo, e individuarne la soluzione.

Terapie di fantasia: Affrontare, in maniera coerente e positiva, i piccoli o grandi momenti di disagio che ciascun individuo può trovarsi a vivere? Si può, se si acquisisce, o si rafforza, l’abilità del problem solving, grazie ad un processo cognitivo teso ad identificare il problema, analizzarlo, e individuarne la soluzione.

Gli studi più curiosi che hanno fatto la storia della Scienza delle Emozioni.

Gli studi più curiosi che hanno fatto la storia della Scienza delle Emozioni.

Nell’ambito della letteratura sistemica, grande importanza viene attribuita alla funzione del sintomo/problema a cui si conferisce l’attributo relazionale.

Nell’ambito della letteratura sistemica, grande importanza viene attribuita alla funzione del sintomo/problema a cui si conferisce l’attributo relazionale.

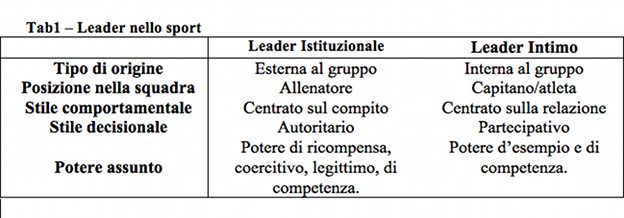

La caratteristica propria dello sport di squadra, è la possibilità di distinguere un leader istituzionale da un leader intimo. Il primo viene definito a priori mentre il secondo si determina a livello inconscio all’interno di quella che Mazzali [1995] definisce: anima gruppale.

La caratteristica propria dello sport di squadra, è la possibilità di distinguere un leader istituzionale da un leader intimo. Il primo viene definito a priori mentre il secondo si determina a livello inconscio all’interno di quella che Mazzali [1995] definisce: anima gruppale.

E’ importante sottolineare che queste due categorie rappresentano solo degli idealtipi, chiari, semplici e utili a livello teorico, ma altrettanto irreali nelle dinamiche quotidiane intragruppi dove, solitamente, si pongono entrambe lungo un continuum in ciascuna delle dimensioni prese in considerazione.

E’ importante sottolineare che queste due categorie rappresentano solo degli idealtipi, chiari, semplici e utili a livello teorico, ma altrettanto irreali nelle dinamiche quotidiane intragruppi dove, solitamente, si pongono entrambe lungo un continuum in ciascuna delle dimensioni prese in considerazione.