Donne e sessualità: tra soddisfazione e legami di attaccamento – Recensione

Ivan Formica

Il libro “Donne e Sessualità. Uno studio casistico tra soddisfazione e legami di attaccamento” guarda all’orizzonte del piacere femminile partendo da un viaggio retrospettivo nella storia della sessualità, dal mondo antico fino ai giorni nostri; per molto tempo piacere e desiderio furono considerati come disgiunti l’uno all’altro ed esclusivamente rilegati alla necessità procreativa.

[blockquote style=”1″]La vita sessuale degli uomini è divenuta accessibile alla ricerca. Quella delle donne è nascosta dietro un’impenetrabile oscurità[/blockquote]

(S. Freud, 1905).

Le parole di Freud riecheggiano come per molto tempo lo studio della sessualità femminile sia stata oggetto di dubbi, pregiudizi e false credenze ma anche di interesse per quella “sfera esperienziale” come la definirebbe Foucault, tanto negata e repressa, quanto vissuta ed ostentata.

Il libro “Donne e Sessualità. Uno studio casistico tra soddisfazione e legami di attaccamento” guarda all’orizzonte del piacere femminile partendo da un viaggio retrospettivo nella storia della sessualità, dal mondo antico fino ai giorni nostri; per molto tempo piacere e desiderio furono considerati come disgiunti l’uno all’altro ed esclusivamente rilegati alla necessità procreativa.

Tale “scissione” era evidente per esempio nell’antica Grecia, si pensi alle parole di Demostene: «Abbiamo le etere per il piacere, le concubine per la cura quotidiana del corpo, le mogli per procreare figli legittimi e per custodire fedelmente la casa»; una massima fiorentina del Trecento sintetizzava bene tale concetto: “buon cavallo e mal cavallo vuole sprone; buona donna e mala donna vuol bastone”. Le donne, come il cavallo, a prescindere dalle loro caratteristiche di bontà o malizia, dovevano essere dominate e punite poiché secondo la scienza medica del tempo, essendo la donna sensibile alle influenze esterne ed a cedervi, occorrevano sorveglianza e repressioni costanti. (L. Stone, 1995).

Nella tarda antichità e primo Cristianesimo, intorno al II sec d.C., si avvertirono le prime avvisaglie di una svolta nell’ambito della sessualità: la superiorità dell’anima sul corpo decantata da Platone e dagli Stoici, esortava alla moderazione e all’autocontrollo, il corpo era considerato come la morte dell’anima dunque l’unica soluzione per permettergli di risorgere era quello di privarlo e martoriarlo (P. Veyne, 1978).

L’avvento del Cristianesimo portò con sé l’imperativo morale della fedeltà coniugale e con esso ancora una serie di divieti e vincoli abbastanza rigidi nei confronti della donna la cui sessualità continuava a essere confinata alla procreazione. Questo spirito sessuofobico culminerà nella caccia alle streghe durante il Medioevo, il Malleus maleficarum offre a tal riguardo assieme ai molti atti processuali dell’epoca, definizioni emblematiche «il sesso non è nulla di naturale, ma viene dal diavolo e la donna è il suo ministro nell’opera di tentazione». (Cfr. A. Cipriani, 2006).

Con la nascita della psichiatria, sociologia ed antropologia, uno dei tanti interrogativi delle nuove scienze fu quello di definire il confine tra normalità ed insanità ed anche in ambito sessuale molti furono i dubbi a riguardo; infine, con l’avvento del XX e XXI secolo, la ruota della morale sessuale ha compiuto un altro giro, quello della tolleranza e della sessualizzazione di tutti gli aspetti della vita quotidiana.

Senza entrare in merito alle lotte femministe si può asserire che la rivoluzione sessuale, caratterizzante il secolo, ha visto nell’avvento dei mezzi contraccettivi poco costosi e affidabili (come il preservativo e la pillola) e la scoperta degli antibiotici con i quali curare le malattie veneree, due timoni saldi con i quali indirizzare la rotta di una nuova sessualità femminile. Le scoperte mediche e scientifiche concernenti i metodi anticoncezionali e abortivi, posero le premesse per il controllo da parte della donna della sfera sessuale, separandola dalla sola procreazione (M. Boneschi, 1998).

Ma cosa s’intende per soddisfazione sessuale femminile? Nella sua Prefazione al libro, Clemente Cedro Professore di Psichiatria all’Università degli Studi di Messina, scrive: “con una scrittura piacevole e suffragata da dati documentali, l’autrice illustra l’evoluzione del concetto di orgasmo femminile e la sua natura fisiologica, fornendo informazioni, che risultano estremamente interessanti per lettori di entrambi i sessi.

Il testo è quindi un valido manuale per comprendere a fondo la sfera del piacere sessuale femminile, utile per conoscere l’attuale indice di soddisfazione sessuale del campione di donne esaminate, ma forse, e soprattutto, per stimolare riflessioni sull’importanza che riveste la vita di relazione con i propri genitori nella prima infanzia in rapporto alla possibilità concreta per le donne di realizzare una sana e soddisfacente vita sessuale”; nel libro il concetto di soddisfazione non si esaurisce con il raggiungimento dell’orgasmo nonostante nella nostra società vi sia un’attenzione particolare, da parte di entrambi i sessi, al fatto che la donna raggiunga l’orgasmo come sintomo di salute psichica in generale: un capitolo intero è dedicato alle problematiche sessuali femminili alle indicazioni per una corretta diagnosi, all’eziologia ed ai suggerimenti per il trattamento.

Infine, la ricerca condotta in alcuni Consultori Familiari, ha indagato dal punto di vista clinico e scientifico l’universo femminile che si cela dietro alle più comuni problematiche sessuali oggetto di consulenza specialistica, in correlazione con i rapporti con le figure genitoriali ed il contesto socioculturale entro cui questi si esprimono, dimostrando come questi possano avere un impatto notevole nello sviluppo di una sana sessualità o di particolari disfunzioni (vaginismo, anorgasmia ecc.).

L’autrice sottolinea quindi la necessità di ripartire dal basso, dall’ educazione all’affettività come fondamento per la costruzione di legami sani ed appaganti.

I clinici sono ormai consapevoli del fatto che quando una problematica sessuale diventa l’argomento principale in un’intervista iniziale, questo rappresenta solo la punta di un iceberg, infatti i nuovi modelli dinamici di interpretazione e di trattamento delle disfunzioni sessuali considerano la natura eziologica multicomponenziale del disturbo e lo stesso ciclo di risposta sessuale come sinergia tra motivazioni, fattori socio-psicologici e relazionali interagenti inclusi i fattori derivanti da condizioni fisiopatologiche importanti come il diabete (Gabbard, 2007).

Nel libro uno sguardo attento e prospettico è inoltre rivolto all’adolescenza, al disagio giovanile ed al ruolo importante che rivestono la famiglia e la scuola: in riferimento alla stretta correlazione tra accudimento e soddisfazione sessuale in età adulta su citata, emerge come la madre ricopra un ruolo importante nei processi di identificazione e differenziazione che la giovane attraversa durante la formazione della sua identità.

L’importanza di braccia calde e accoglienti, di prontezza e di comunicazione fa sì che il linguaggio non-verbale costituisca quel palcoscenico intersoggettivo attraverso cui sperimentare le proprie emozioni, convalidarle grazie all’aggancio emotivo della madre e riproporle nella formazione e sperimentazione della propria affettività.

La madre diventa così, per la ragazza che si trova a relazionarsi con l’altro sesso, un valido veicolo e un elemento di “modeling” oltre che una base sicura cui fare affidamento. L’abbassamento dell’età dei primi rapporti, l’aumento delle gravidanze tra le giovanissime e delle malattie sessualmente trasmissibili, si accompagnano spesso a una scarsa consapevolezza e ad una carenza di informazione da parte della ragazza.

Per tali motivi è fondamentale la creazione di punti di riferimento esterni alla famiglia che accompagnino e sostengano, questa delicata fase evolutiva. È importante considerare come comportamenti sessuali, considerati a rischio, possano in realtà veicolare altri aspetti, a livello più strettamente individuale, la sessualità può servire a diminuire il senso di solitudine o gli stati d’ansia, soprattutto quando questi sono legati alla difficoltà di comunicare con gli altri od a situazioni problematiche quali disagi familiari.

Il disagio giovanile può essere dunque l’espressione di una crisi più ampia che copre l’intera area esistenziale del soggetto: oggi molti giovani fanno fatica a sviluppare un loro progetto di vita, a dare un senso profondo alla propria esistenza, vivono focalizzati sul presente, nel mondo virtuale del “qui tutto è possibile” passando spesso da un’esperienza frammentaria all’altra. Tali comportamenti se non adeguatamente prevenuti, contenuti e reindirizzati in maniera funzionale possono condurre a disagi psicologici più ampi e preoccupanti, si pensi alla condizione di solitudine ed emarginazione dei cosiddetti “hikikomori”, al fenomeno delle baby squillo, del cyber sex e più in generale alle ormai diffuse dipendenze comportamentali.

Sempre dalla Prefazione si legge: “Parlare oggi di sessualità e di soddisfazione sessuale è più che mai attuale. In primo luogo la psicologia, ma anche la politica e la catechesi, non possono trascurare questa sfera della vita umana, che è generatrice di componenti esistenziali di primaria importanza, come i legami d’amore, la coesione coniugale, la procreazione, la felicità esistenziale (…); Cinquanta anni sono ormai trascorsi dall’inizio della cosiddetta rivoluzione sessuale, iniziata come movimento culturale legato all’esigenza di riconoscere alle donne pari diritti e pari opportunità rispetto al mondo maschile, e che negli anni ’70 portò in Italia alle lotte per il riconoscimento del diritto alla maternità responsabile e alla sessualità sganciata dalla necessità procreativa; L’interessante lavoro scientifico di Maria Laura Falduto apre delle prospettive evolutive meritevoli di sempre nuove indagini e approfondimenti. Lo stile, a tratti tecnico, che l’autrice mantiene in alcune parti del testo, è espressione di una volontà “laica” di esporre i risultati al di là di rappresentazioni ideologiche precostituite”.

ARTICOLO CONSIGLIATO:

Asessualità. Tre repulsione e indifferenza, lontano dal piacere

BIBLIOGRAFIA:

- Cipriani, A. (2006). La donna come il demonio. La carne e lo spirito. Paure,superstizioni, peccati, condizionamenti, penitenze nella storia della mentalita Medioevale. Roma, Edup Editore, pp. 4-5.

- Stone, L. (1995). La sessualità nella storia. Bari-Roma, Laterza.

- Boneschi, M. (1998). La grande illusione. I nostri anni Sessanta. Milano, Bruno Mondadori, p. 315.

- Gabbard, O. (2007). Psichiatria Psicodinamica. Le disfunzioni sessuali, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2007, pp. 344-348. ACQUISTA ONLINE

- Veyne, P. (1978). La famille et l’amour sous le Haut-Empire romain Annales, in École des Hautes Études en Sciences Sociales, 33/1, pp. 35-63.

- Freud, S.(1905). I tre Saggi sulla sessualità. Bur edizioni, 2010.

AUTORE:

- Ivan Formica: Ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Messina.

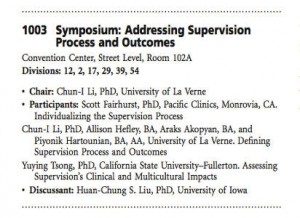

Vado al congresso APA (American Psychological Association) 2014 e scrivo di

Vado al congresso APA (American Psychological Association) 2014 e scrivo di