I Disturbi Sessuali Femminili – Definizione Psicopedia

I disturbi sessuali possono avere causa organica, psicologica o mista; essere primari, ossia presenti da tempo nella vita della persona, secondari cioè acquisiti dopo una spiacevole esperienza; situazionali, ossia presenti solo in particolari situazioni o condizioni sessuali, generali, presenti sempre ogni qual volta si tenta o si ha un rapporto sessuale.

I disturbi sessuali possono avere causa organica, psicologica o mista; essere primari, ossia presenti da tempo nella vita della persona, secondari cioè acquisiti dopo una spiacevole esperienza; situazionali, ossia presenti solo in particolari situazioni o condizioni sessuali, generali, presenti sempre ogni qual volta si tenta o si ha un rapporto sessuale.

I Disturbi Sessuali Femminili possono essere di diversa natura. Innanzitutto per definirli tali bisogna escludere che essi possano essere attribuiti ad un altro disturbo psicologico in corso, esempio alla Depressione, a malattie fisiche in corso, interventi chirurgici, o all’assunzione di determinati farmaci o sostanze. Eliminate queste possibilità, possiamo considerare la gran parte dei disturbi sessuali femminili come riguardanti una delle fasi del ciclo della risposta sessuale.

E’ importante tener presente che, un problema sessuale può essere secondario ad un disturbo sessuale principale, esempio: un calo del desiderio può essere la conseguenza di un disturbo orgasmico, oppure il vaginismo può essere secondario alla dispareunia, ancora, un disturbo di avversione sessuale la conseguenza del vaginismo.

I disturbi sessuali possono avere causa organica, psicologica o mista; essere primari, ossia presenti da tempo nella vita della persona, secondari cioè acquisiti dopo una spiacevole esperienza; situazionali, ossia presenti solo in particolari situazioni o condizioni sessuali, generali, presenti sempre ogni qual volta si tenta o si ha un rapporto sessuale.

Fasi del ciclo della risposta sessuale femminile:

Desiderio > eccitazione > plateau > orgasmo > risoluzione

Ogni fase è legata alla successiva, generando di volta in volta un effetto di potenziamento o di inibizione. Al centro di tutto il processo si pone il piacere, che tipicamente accompagna, mantiene in essere, amplifica e colora in senso erotico ogni fase del ciclo della risposta sessuale.

In ogni fase del ciclo della risposta sessuale si possono evidenziare ostacoli che interferiscono o interrompono la naturalezza del processo. Difficoltà importanti nelle prime fasi del ciclo di risposta sessuale possono persino interromperlo completamente.

Fase del desiderio

Il desiderio ha a che fare con la mancanza, il bisogno. Può inizialmente essere percepito come una sorta di nervosismo, di irrequietezza, che solo gradualmente assume le sembianze di un vero e proprio desiderio erotico. In altri casi, invece, il punto di partenza del desiderio sembra essere più mentale, associato ad una serie di fantasie, pensieri, o all’attività del guardare o del percepire, attraverso l’udito o l’olfatto, qualcosa che innescherà poi il desiderio anche sul piano fisico.

Il desiderio sessuale genera normalmente piacere e dall’interazione tra desiderio sessuale (fisico e mentale) e piacere, si mette in moto il ciclo della risposta sessuale, che può essere agevolato o inibito in vari modi e a differenti stadi del suo sviluppo.

Fase di eccitazione

Il desiderio sessuale, se non ostacolato, tende a dare origine al fenomeno dell’eccitazione. In realtà, la distinzione netta tra desiderio ed eccitazione è più accademica che reale. Può succedere, infatti, che compaia, in modo essenzialmente somatico, un’eccitazione in assenza di desiderio, uno stato fisico che aspetta di essere veicolato e interpretato attraverso un desiderio, che però arriva in un secondo momento. In questi casi sarebbe corretto dire che è l’eccitazione fisica a innescare il desiderio, e non viceversa.

La fase dell’eccitazione è caratterizzata dal sorgere di sensazioni erotiche con conseguente lubrificazione vaginale, vasocongestione (irrorazione sanguigna) della pelle sia in corrispondenza dei genitali che in generale e da miotonia. La reazione cutanea delle donne è spesso più marcata; inoltre, l’eccitazione si associa normalmente all’inturgidimento dei seni e all’erezione dei capezzoli. Si verifica anche una vaso congestione di minore entità nel clitoride, che in alcune donne raggiunge uno stato di erezione e in altre no. Durante l’eccitazione l’utero si allarga a causa della congestione vascolare e inizia a sollevarsi dalla sua posizione di riposo sul fondo del bacino.

Fase di plateau

E’ uno stato di eccitamento più avanzato, che si verifica immediatamente prima dell’orgasmo. Durante questa fase, la reazione vaso congestizia locale dell’organo sessuale primario raggiunge il suo culmine. I mutamenti fisiologici che hanno luogo durante la fase di plateau nel ciclo sessuale reattivo femminile si possono a loro volta attribuire in larga misura alla vaso congestione.

Tra le reazioni extragenitali , risulta evidente la scomparsa di colorito cutaneo a chiazze dovuta a una vaso congestione generalizzata. Allo stesso modo, la vaso congestione localizzata nell’area genitale raggiunge in questa fase i sui limiti estremi a causa di mutamenti come la dilatazione e la colorazione delle piccole labbra e la formazione di una zona ispessita di tessuto congestionato, un fenomeno definito “piattaforma orgasmica” che circonda l’accesso e la porzione inferiore della vagina; il clitoride si ritrae in una posizione piatta.

Orgasmo

L’orgasmo è la più intensa e piacevole delle sensazioni sessuali; consiste di contrazioni ritmiche riflesse che coinvolgono i muscoli intorno alla vagina e del perineo (la zona tra la vagina e l’ano)e i tessuti inturgiditi della “piattaforma orgasmica”. Le caratteristiche dell’orgasmo sono identiche in tutte le femmine, nel senso che, il clitoride è la zona da cui partono le sensazioni che innescano le contrazioni vaginali.

Diversamente dal maschio, la femmina non è mai refrattaria all’orgasmo: una donna non soggetta ad inibizioni, dopo pochi secondi da quando ha raggiunto un orgasmo e mentre si trova ancora nella fase di eccitazione massima, può essere stimolata fino al raggiungimento di un secondo orgasmo e via di seguito, fino a quando sarà fisicamente spossata e rifiuterà nuove stimolazioni.

Fase di risoluzione

Durante la risoluzione, fase finale del ciclo sessuale, si verifica la cessazione delle reazioni fisiologiche locali specificamente sessuali e tutto il corpo ritorna al suo stato base di rilassamento.

Considerando il ciclo di risposta sessuale, i problemi sessuali che possono presentarsi sono:

– Disturbi del desiderio sessuale: si manifesta con: desiderio sessuale ipoattivo caratterizzato da scarse o assenza di fantasie sessuali e calo dell’interesse per l’attività sessuale; Disturbo da avversione sessuale caratterizzato da fobia rispetto al sesso, per cui si prova panico e repulsione in conseguenza di pensieri, sensazioni, sentimenti o situazioni di natura sessuale o erotica.

– Disturbi dell’eccitazione: si presenta con carenza di lubrificazione vaginale e vaso congestione genitale, ma può esservi eccitazione mentale dovuta a percezione piacevole della situazione; oppure diminuzione delle sensazioni mentali di eccitazione sessuale derivanti da qualsiasi tipo di stimolazione sessuale, può comunque essere presente lubrificazione vaginale e altri segni di eccitazione. La mancanza di lubrificazione può essere dovuta anche a fattori non psicologici quali: menopausa, assunzione di farmaci, malattie, interventi chirurgici.

– Disturbi dell’orgasmo: si è in presenza di un disturbo dell’orgasmo quando è assente il soddisfacimento mentale e fisico ultimo dell’attività sessuale; quando l’intenso piacere fisico e mentale mancano insieme alle contrazioni vaginali o, richiede tempi eccessivamente lunghi. L’anorgasmia si manifesta nonostante sia presente un’adeguata eccitazione, e se ci si trova in assenza di cause mediche che possono giustificare queste difficoltà.

Esistono poi i disturbi sessuali che si verificano durante il coito e non, ossia i disturbi da dolore sessuale: vaginismo, dispareunia, vulvodinia o vestibolite vulvare.

I disturbi presenti nella sessualità femminile non si esauriscono completamente e facilmente in queste classificazioni. Esistono infatti, problemi più sottili da identificare, anche da parte delle donne stesse, ma che non di meno sono piuttosto diffusi e compromettono una piena serenità ed espressività della vita sessuale e affettiva femminile.

Alcuni tra i più rilevanti e frequenti possono essere:

– sentimenti di inadeguatezza rispetto ala femminilità e all’aspetto fisico;

– difficoltà di abbandono e nel prendere l’iniziativa

– repressione o scarsa consapevolezza dei propri desideri

– presenza di sensi di colpa inopportuni

– Disturbi della dimensione del piacere, quindi non specificamente sessuali

Molto importanti sono anche le seguenti aree problematiche:

– difficoltà sessuali del partner che si riflettono sulla donna e nell’armonia della coppia;

– problemi relazionali della coppia, che si riflettono sulla vita sessuale di uno o di entrambi i membri della coppia

Conclusioni

Le problematiche sessuali femminili vanno considerate secondo una prospettiva integrata. La teoria, la ricerca e l’attività sessuale, dovrebbero essere centrarti sul significato e sulla funzione, prendendo in considerazione tanto l’aspetto biologico quanto quello psicologico. Un modello integrato si basa, sulla collaborazione tra diverse figure professionali, dove il problema fondamentale è legato alla comprensione di cosa definisca una disfunzione sessuale.

Il trattamento dei DSF non può prescindere da queste definizioni: nella valutazione clinica vanno quindi analizzate le diverse aree della vita della donna, che permettono di identificare il significato, oltre il comportamento, della difficoltà che viene presentata.

ARTICOLO CONSIGLIATO:

Disturbi da Dolore Sessuale – Definizione Psicopedia

BIBLIOGRAFIA:

- Giannantonio, M. (2014). Il piacere delle donne. Come affrontare e risolvere le problematiche sessuali ed affettive. Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. ACQUISTA ONLINE

- Fenelli, A., Lorenzini, R.(2012). Clinica delle disfunzioni sessuali. Carocci Editore

Provare ansia in una situazione sociale è da sempre considerata una condizione normale. Chi non è mai stato chiamato timido da parte di qualcuno? Anche se timidezza e fobia sociale hanno in comune diversi aspetti, si tratta invece di condizioni diverse.

Provare ansia in una situazione sociale è da sempre considerata una condizione normale. Chi non è mai stato chiamato timido da parte di qualcuno? Anche se timidezza e fobia sociale hanno in comune diversi aspetti, si tratta invece di condizioni diverse.

La Plummer ci spiega che l’autostima è l’elemento di fondamentale importanza nella costruzione e nel mantenimento del benessere personale e non dipende dalla riuscita in sé o dall’ottenere buoni risultati, ma scaturisce dalla presenza di valore personale che consente di affrontare sia i fallimenti che i successi.

La Plummer ci spiega che l’autostima è l’elemento di fondamentale importanza nella costruzione e nel mantenimento del benessere personale e non dipende dalla riuscita in sé o dall’ottenere buoni risultati, ma scaturisce dalla presenza di valore personale che consente di affrontare sia i fallimenti che i successi.

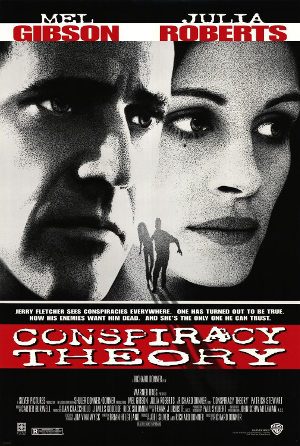

Il film invita a non fermarsi alle semplici apparenze degli eventi, certo, ma propone un tema tra il serio e il faceto molto interessante per gli addetti ai lavori: qual è il discrimine tra normalità e patologia, tra realtà e delirio?

Il film invita a non fermarsi alle semplici apparenze degli eventi, certo, ma propone un tema tra il serio e il faceto molto interessante per gli addetti ai lavori: qual è il discrimine tra normalità e patologia, tra realtà e delirio?