Il trauma e il corpo. (2012) – Recensione dell’edizione italiana

Il trauma e il corpo.

Manuale di psicoterapia sensomotoria

Di Pat Ogden, Kekuni Minton, Claire Pain

(2012)

Recensione dell’edizione italiana

LEGGI TUTTE LE RECENSIONI DI STATE OF MIND

Il corpo ha un ruolo centrale nella creazione di emozioni e significati. Conoscere e sperimentare azioni fisiche aiuta a trasformare il modo in cui i pazienti organizzano le esperienze traumatiche passate nei loro corpi e nelle loro vite. Integrare questo tipo di interventi bottom-up con i più classici approcci top-down rappresenta secondo la proposta degli autori un valido aiuto nel trattamento di pazienti la cui drammatica esperienza corporea impedisce di riflettere su temi tipicamente mentali.

“Tutti mi dicono che è passato e io lo so che è passato, ma il mio corpo mi dice una cosa diversa”: così una paziente qualche tempo fa mi ha brillantemente descritto il suo rivissuto traumatico.

Che è un rivissuto, appunto, non semplicemente un ricordo. Questa è l’essenza del disturbo da stress post-traumatico: il passato è presente. Si ripresenta sotto forma di attivazione corporea disregolata, di reazioni corporee ed emotive fisse ed automatiche a stimoli che di per sé non sarebbero minacciosi, di memorie intrusive non integrate oltre che di convinzioni negative su se stessi e sul mondo che compromettono a più livelli le vite di questi pazienti.

Focalizzare l’attenzione sugli aspetti cognitivi ed emotivi legati al trauma è certamente importante, ma l’esperienza di molti terapeuti che si occupano di questo tipo di pazienti rivela che non è sufficiente. L’evidenza clinica e la sempre più solida ricerca in psicotraumatologia pongono l’accento sulla necessità di occuparsi più direttamente del corpo e di trattare le conseguenze somatiche di traumi.

Purtroppo in occidente gli approcci terapeutici che prendono in considerazione il lavoro con sensazioni e movimenti sono pochi, frammentati e al di fuori dai classici circuiti formativi sia in medicina sia in psicologia.

La terapia sensomotoria proposta da Pat Odgen e dal suo gruppo rappresenta un’interessante eccezione a questo stato di cose e negli ultimi anni si sta diffondendo anche nel nostro Paese, come testimonia l’uscita, finalmente, dell’edizione italiana del manuale “Il trauma e il corpo” di P. Ogden, K. Minton e C. Pain.

Il volume rappresenta un utilissimo e scientificamente fondato vademecum per il clinico sia per comprendere la natura dei sintomi e le difficoltà relazionali insite nel lavoro con i pazienti che provengono da storie traumatiche sia, di conseguenza, per impostarne il trattamento.

Nella prima parte dedicata alla teoria gli autori esplorano, a partire dalle intuizioni di Janet (1925) fino ai più recenti contributi delle neuroscienze, i meccanismi alla base del disturbo da stress post-traumatico delineando così i fondamenti del trattamento terapeutico, poi approfondito negli ultimi capitoli.

Chiunque abbia esperienza nel lavoro con questi pazienti conosce bene la frustrazione dello scontrarsi con la loro impetuosa esperienza corporea che interferisce pesantemente con il lavoro sulle emozioni e sui significati, impedendo al paziente di riflettere su ricordi, dinamiche interpersonali e sugli altri contenuti critici.

L’arousal cronicamente disregolato alla radice dei sintomi post-traumatici rende impossibile assimilare l’esperienza all’interno di una narrazione di vita coerente e integrata. Il trauma, infatti, distrugge la regolazione fisiologica ed emotiva causando profondi effetti negativi sull’elaborazione di informazione: in condizioni normali i 3 livelli di elaborazione delle informazioni (cognitivo, emotivo e sensomotorio) sono mutualmente dipendenti e intrecciati funzionando come un tutto integrato. Pensieri, emozioni e corpo si modellano a vicenda.

Il trauma compromette questa integrazione e l’intensità delle emozioni e delle reazioni fisiologiche ostacola l’elaborazione dall’alto verso il basso, dai centri “alti” della corteccia (elaborazione cognitiva) verso le emozioni e le sensazioni, così che questi pazienti sentono troppo (iperarousal) o troppo poco (ipoarousal).

La teoria polivagale di Porges (2001) viene descritta e chiamata in causa per spiegare come questa drammatica disregolazione neurovegetativa sia una conseguenza diretta della cronica attivazione del sistema di difesa come effetto di traumi cumulativi.

Il sistema neurovegetativo è formato da sottosistemi che si attivano in maniera gerarchica di fronte alle sfide ambientali. Il ramo ventrale parasimpatico del nervo vago, quello evolutivamente più recente e sofisticato, regola l’impegno sociale e favorisce un arousal ottimale, entro la “finestra di tolleranza”. Il sistema simpatico, evolutivamente più primitivo e meno flessibile, regola le riposte difensive di mobilizzazione, permettendo l’attivarsi delle reazioni di attacco e fuga, innalzando il livello di arousal globale per massimizzare le possibilità di sopravvivenza di fronte ad un pericolo. Il ramo parasimpatico dorsale del nervo vago si attiva come ultima linea difensiva “di riserva” se le due precedenti falliscono: riduce drasticamente l’arousal sino allo svenimento o “finta morte” e consente l’immobilizzazione ai fini della sopravvivenza.

Questa condizione è molto diversa dal freezing, l’immobilità vigile e pronta all’azione che appare nell’istante in cui si percepisce la minaccia e si valuta quale difesa potrebbe essere più efficace, che è invece determinato dall’attivazione simultanea del sistema simpatico e di quello parasimpatico.

La finta morte rappresenta l’estrema via di salvezza che viene attivata in maniera assolutamente involontaria, al di fuori di ogni controllo corticale, in presenza di una minaccia contro la quale le due precedenti risposte difensive falliscono. I predatori solitamente preferiscono prede vive e tendono a ignorare quelle che sembrano morte (potrebbero essere morte di malattia e molti predatori non hanno un buon sistema immunitario), per cui l’evoluzione ci ha dotati di questa estrema risorsa.

Si pensi ad esempio alle molte testimonianze di vittime di stupri che riferiscono l’impossibilità assoluta di muoversi e di chiamare aiuto durante la violenza: in questo caso l’aggressore viene percepito come un predatore e, falliti i tentativi di negoziazione (sistema di impegno sociale mediato dal parasimpatico ventrale vagale) ed essendo impossibile la fuga o il contrattacco si innesca l’ultima ed estrema difesa possibile, il distacco dall’esperienza. Spesso le vittime riferiscono, infatti, di non aver percepito dolore, ma la perdita di ogni controllo sul corpo e sui movimenti, come se non appartenesse più a loro, come se si vedessero dal di fuori. E’ l’esperienza dissociativa peritraumatica.

Il quadro si aggrava in presenza di un trauma infantile ripetuto, quando si va incontro al cronico fallimento del sistema di impegno sociale e del sistema di attaccamento nell’ottenere sicurezza e protezione, per cui il sistema simpatico e quello dorsale vagale restano sempre altamente attivati, innalzando ed abbassando l’arousal oltre i limiti superiori ed inferiori della finestra di tolleranza.

Il sistema di impegno sociale smette di funzionare, riducendo le capacità di stabilire relazioni adeguate e si abbassano le soglie di reazioni ad agenti stressanti. Quando gli stati di iper o ipoarousal diventano così estremi e duraturi i processi di elaborazione dell’informazione che normalmente sono integrati possono diventare cronicamente dissociati. Le memorie traumatiche restano come congelate al di fuori della possibilità di integrazione e riemergono sotto forma di sensazioni corporee, postura, movimenti e immagini intrusive quando l’arousal si alza o si abbassa al di fuori delle soglie di tolleranza.

La persona resta come divisa in due aspetti: quello che le permette di andare avanti nella quotidianità evitando i ricordi traumatici e quello che comprende tali ricordi e innesca azioni difensive automatiche contro la minaccia.

Naturalmente in tutto questo panorama un ruolo di fondamentale importanza è rivestito anche dal sistema di attaccamento. L’iniziale sintonizzazione fra madre e bambino è corporea ed avviene attraverso reciproche interazioni sensomotorie. La madre regola l’arousal del bambino e lo aiuta a rimanere in uno stato ottimale, ponendo così le basi per le successive capacità di autoregolazione del bambino. Un attaccamento insicuro, ed in particolare l’attaccamento disorganizzato, si evidenzia anche nel corpo, nei movimenti non integrati e non armonici, nella difficoltà di utilizzare le capacità di autoregolazione e/o le capacità di regolazione interattiva dell’arousal.

Esperienze di abuso all’interno della relazione di attaccamento conducono ad un arousal cronicamente accresciuto o all’alternanza di stati di iper e ipoarousal, mentre esperienze di abbandono portando ad un appiattimento affettivo dovuto al cronico abbassamento dell’arousal.

L’iperattivazione cronica del sistema di difesa che si verifica nel caso di esperienze infantili traumatiche fa sì che esso domini sugli altri sistemi d’azione (come la socialità, l’esplorazione, il gioco, ecc) innescando tendenze automatiche all’azione che perdurano per tutta la vita e possono dunque risultare maladattive in situazioni diverse da quelle (minacciose) che le hanno inizialmente elicitate.

La persona si ritrova così a vivere una profonda dissociazione strutturale: sulla scia del trauma una parte di sé resta bloccata sulla difesa dal pericolo, mentre un’altra parte di sé con vari gradi di difficoltà cerca di vivere la quotidianità e di attendere ai compiti degli altri sistemi d’azione (accudimento, sessualità, gioco, esplorazione, socialità..).

Quando uno stimolo interno (una sensazione o un’emozione) o esterno (qualche elemento del contesto o il comportamento di un’altra persona) ricorda la situazione traumatica il sistema di difesa si attiva prepotentemente e interrompe ogni altra attività in corso. La persona in quel momento non è più in grado di continuare le attività quotidiane e si ritrova in balia di un’attivazione neurovegetativa estrema e non regolata. Il corpo si blocca, si tende per fuggire, attaccare o si accascia su se stesso. In queste condizioni non c’è alcuna possibilità di avere accesso a una qualche riflessione.

Includere il corpo nel lavoro di elaborazione con i traumi permette un accesso privilegiato a dimensioni che, per effetto del trauma stesso, non sono collegate e integrate con il resto dell’esperienza. Lavorare direttamente con le sensazioni e i movimenti permette di agire direttamente sui sintomi e promuovere in seconda battuta un cambiamento anche nelle emozioni, nei pensieri, nelle credenze e nelle capacità relazionali.

Il terapeuta sensomotorio osserva con un atteggiamento “mindful”, curioso e non giudicante tutto quello che accade nel qui ed ora delle seduta al corpo del paziente. I punti centrali dell’esplorazione in terapia sono le sensazioni corporee e i movimenti che emergono in seduta, le reazioni emotive attuali, i pensieri e le immagini legate al trauma, per affrontare in maniera diretta gli effetti dell’esperienza traumatica sul corpo e sull’apprendimento procedurale. Tutto ciò richiede l’utilizzo integrato di interventi top-down e bottom-up, avendo come punto di accesso privilegiato il corpo.

L’attenzione non è focalizzata sulla storia narrata, ma sull’esperienza interna del paziente mentre ne parla e per il modo in cui ne parla.

Obiettivo iniziale è che il paziente diventi curioso rispetto alle sue tendenze all’azione attuali, imparando lentamente la differenza fra vivere un’esperienza ed esplorare il modo in cui viene gestita. L’uso della consapevolezza aumenta l’attivazione di aree cerebrali associate ad affettività positiva e della corteccia prefrontale, favorendo un primo processo di integrazione.

E’ importante, nella relazione terapeutica, fare molta attenzione sia ai bisogni di sicurezza sia a quelli di esplorazione dei pazienti, aiutandoli a sperimentare entrambi sempre restando all’interno della finestra di tolleranza.

La relazione terapeutica è una grande occasione per sperimentare un attaccamento sicuro, ma l’attivazione dell’attaccamento porta con sé i mostri dei traumi relazionali passati ed è di fondamentale importanza gestire le reazioni transferali e controtransferali, osservando le tendenze somatiche e le dinamiche relazionali e aiutando il paziente a discriminare la relazione terapeutica da quelle passate.

Dato che, come già sosteneva Janet, la traumatizzazione è il fallimento delle capacità integrative, obiettivo del trattamento secondo gli autori del manuale è espandere la capacità integrativa del paziente, operazione che richiede sia la differenziazione sia il collegamento delle diverse componenti dell’esperienza interna e degli eventi esterni. La realtà interna ed esterna attuale deve essere differenziata dalle esperienze passate. La consapevolezza del paziente viene orientata alle posture ed ai movimenti appropriati per il contesto attuale, evidenziando quali invece riflettono tendenze somatiche maladattive che affondano le loro radici nel passato.

Coerentemente con le linee guida generali del trattamento del trauma gli autori individuano 3 fasi del percorso terapeutico: la stabilizzazione dei sintomi, il trattamento delle memorie traumatiche e l’integrazione.

Mantenendo il corpo come interlocutore privilegiato la terapia nella prima fase si occupa di promuovere la capacità di autoregolazione del paziente, imparando a riconoscere i segnali iniziali di iper e ipoarousal ed a mantenere l’attivazione entro la finestra di tolleranza usando le risorse somatiche. In questo lavoro il paziente impara anche ad ampliare i confini della propria finestra di tolleranza, in modo da poter poi sostenere il successivo lavoro con le memorie traumatiche.

In questa seconda fase vengono affrontati i frammenti mnestici non integrati attingendo alle risorse e alle capacità di regolazione promosse nella fase precedente. Vengono individuate e attuate le difese mobilitanti tronche (di attacco o fuga), che non hanno potuto essere portate a compimento durante l’esperienza traumatica a causa della sua natura soverchiante e che sono rimaste nel corpo come gesti accennati e bloccati. Questi “atti di trionfo” danno un nuovo senso di controllo nel ricordo dell’evento traumatico e consentono di ridurre le emozioni di vergogna e impotenza. Le tendenze all’azione difensive maladattive possono così essere trasformate in azioni più adeguate al nuovo contesto.

Nella terza fase le risorse mobilitate nel lavoro precedente vengono utilizzate per affrontare aree di vita fino a quel momento trascurate e per partecipare pienamente al gioco, al lavoro ed alle relazioni interpersonali. Le reazioni difensive vengono integrate con gli altri sistemi di azione, creando la possibilità di mettere in atto reazioni consone alle diverse sfide della vita quotidiana, tollerando emozioni positive e negative sempre più intense e sviluppando un nuovo senso di sé più flessibile.

Non tutti i pazienti saranno in grado di percorrere tutte e tre le fasi del trattamento: per quelli con maggiori problemi di instabilità è possibile che il lavoro fermi alla prima fase.

In questo percorso l’esperienza corporea diventa la via principale per l’intervento terapeutico. Affrontando direttamente il corpo è possibile trattare le tendenze all’azione automatiche e involontarie che caratterizzano le abituali reazioni collegate al trauma e i sintomi somatoformi così frequenti nei soggetti traumatizzati. L’elaborazione emotiva e quella cognitiva non sono escluse da questo processo, anzi, per la guarigione dal trauma è fondamentale l’integrazione di tutti e 3 i livelli di elaborazione dell’informazione (cognitiva, emotiva e sensomotoria), dato che ogni esperienza che noi facciamo li influenza tutti.

La particolarità della terapia sensomotoria, ben illustrata in questo manuale, è il canale di accesso a questa elaborazione: gli interventi fisici forniscono ai pazienti risorse somatiche e abilità per affrontare le reazioni neurovegetative disturbanti così tipiche del trauma. Da questa riorganizzazione somatica emergono poi l’espressione emotiva e l’attribuzione di significato.

Il corpo ha un ruolo centrale nella creazione di emozioni e significati. Conoscere e sperimentare azioni fisiche aiuta a trasformare il modo in cui i pazienti organizzano le esperienze traumatiche passate nei loro corpi e nelle loro vite. Integrare questo tipo di interventi bottom-up con i più classici approcci top-down rappresenta secondo la proposta degli autori un valido aiuto nel trattamento di pazienti la cui drammatica esperienza corporea impedisce di riflettere su temi tipicamente mentali.

Questo volume, la cui edizione italiana tanto stavamo aspettando, rappresenta un’ottima guida per questo approccio, incorporando contributi della terapia psicodinamica, della terapia cognitivo-comportamentale, delle neuroscienze, della teoria dell’attaccamento e degli studi sulla dissociazione.

LEGGI:

ARTICOLO CONSIGLIATO:

BIBLIOGRAFIA:

L’allenatore della squadra professionista deve “fare punti” basandosi sulla legge secondo la quale “il fine giustifica i mezzi” e cercando di farla coniugare con il rispetto per la personalità dei giocatori.

L’allenatore della squadra professionista deve “fare punti” basandosi sulla legge secondo la quale “il fine giustifica i mezzi” e cercando di farla coniugare con il rispetto per la personalità dei giocatori.

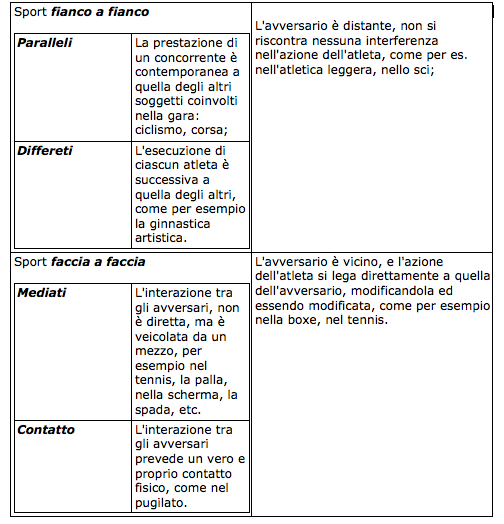

Gli sport di squadra sono in sintonia con la forma mentis dei soggetti con basso bisogno di chiusura cognitiva più di quanto avvenga con gli sport individuali.

Gli sport di squadra sono in sintonia con la forma mentis dei soggetti con basso bisogno di chiusura cognitiva più di quanto avvenga con gli sport individuali.

Il gemello “sacrificato”: un giorno, L. incontra in corridoio un bambino disabile; esprime rabbia e rifiuto per il timore di essere assimilato a quel bambino, in cui si vede rispecchiate alcune delle sue fragilità e probabilmente la sua parte “difettosa” e di conseguenza rifiutata.

Il gemello “sacrificato”: un giorno, L. incontra in corridoio un bambino disabile; esprime rabbia e rifiuto per il timore di essere assimilato a quel bambino, in cui si vede rispecchiate alcune delle sue fragilità e probabilmente la sua parte “difettosa” e di conseguenza rifiutata. Nell’atto di acquistare, Rebecca cerca un senso di sicurezza per combattere la sua bassa autostima, ma una volta effettuato l’acquisto il senso di colpa e la tristezza incrementano la necessità di curare il malessere con la ripetizione dell’attività, alimentando il circolo vizioso.

Nell’atto di acquistare, Rebecca cerca un senso di sicurezza per combattere la sua bassa autostima, ma una volta effettuato l’acquisto il senso di colpa e la tristezza incrementano la necessità di curare il malessere con la ripetizione dell’attività, alimentando il circolo vizioso.

Psicologia e neuropsicologia hanno tentato di spiegare le possibili correlazioni fra la percezione reale del corpo e l’immagine mentale che abbiamo di esso.

Psicologia e neuropsicologia hanno tentato di spiegare le possibili correlazioni fra la percezione reale del corpo e l’immagine mentale che abbiamo di esso. Il principio del contrasto: quando i mass-media trasformano il principe in rospo.

Il principio del contrasto: quando i mass-media trasformano il principe in rospo. Winnicott nel 1956 definì la “preoccupazione materna primaria“, quale capacità di sentire empaticamente ciò di cui il bambino ha bisogno e di attaccamento come un istinto biologicamente stabile che si attiva e si evolve.

Winnicott nel 1956 definì la “preoccupazione materna primaria“, quale capacità di sentire empaticamente ciò di cui il bambino ha bisogno e di attaccamento come un istinto biologicamente stabile che si attiva e si evolve.