Genesi e risoluzione dell’Attaccamento materno–infantile – PARTE 4

Elena Commodari, Maria Tiziana Maricchiolo

-PARTE 4-

Attaccamento e gestione delle esperienze emotive

Una ricerca

LEGGI: PARTE 1 – PARTE 2 – PARTE 3 – PARTE 4 – PARTE 5

I soggetti con un legame di attaccamento sicuro sono più capaci di gestire la propria emotività, rispetto a chi ha sviluppato un pattern di attaccamento di tipo insicuro-evitante o ansioso-ambivalente?

I soggetti con un legame di attaccamento sicuro sono più capaci di gestire la propria emotività, rispetto a chi ha sviluppato un pattern di attaccamento di tipo insicuro-evitante o ansioso-ambivalente?

Ipotesi di ricerca

Il presente studio intende verificare se i soggetti con un legame di attaccamento sicuro siano più capaci di gestire la propria emotività, rispetto a chi ha sviluppato un pattern di attaccamento di tipo insicuro-evitante o ansioso-ambivalente, ovvero in che misura lo stile relazionale di un individuo incida nella gestione delle esperienze emotive.

Campione

Complessivamente il campione è composto da 100 studenti di cui 54 femmine e 46 maschi, iscritti a diverse facoltà universitarie. I questionari sono stati somministrati collettivamente nelle aule delle varie facoltà durante le pause di lezione.

Strumenti utilizzati

Lo studio è stato condotto impiegando i seguenti strumenti:

L’Adult Attachment Styles (AAS), (Hazan e Shaver, 1987).

– La Scala di Autoefficacia Percepita nella Gestione delle Emozioni Negative (AP_ EN), (Caprara, 2000).

– La Scala di Autoefficacia Percepita nell’Espressione delle Emozioni Positive (AP_ EP), (Caprara, 2000).

L’Adult Attachment Styles è uno strumento self-report di tipo categoriale messo a punto da Hazan e Shaver (1987) al fine di valutare le differenze individuali nello stile di attaccamento negli adulti. L’assunto di questi autori è che il legame che si sviluppa tra persone adulte nell’ambito delle relazioni di coppia sia mediato dallo stesso sistema motivazionale che regola il legame emozionale che si instaura tra il bambino e i suoi caregivers.

Essi hanno pertanto trasferito allo studio delle relazioni adulte di coppia la classificazione degli stili di attaccamento proposta da Ainsworth, Blehar, Waters e Wall (1978) nei loro studi sull’età infantile condotti con la procedura della Strange Situation (Agostoni, 2007).

Il questionario è composto da tre brevi autodescrizioni, ciascuna delle quali corrisponde ad uno specifico stile di attaccamento (ansioso/ambivalente, evitante e sicuro). Il soggetto è invitato a concentrare la propria attenzione sulle relazioni amorose più importanti che ha avuto nel corso della sua vita, e in particolare sulle emozioni sperimentate all’interno del rapporto, sulla fiducia/sfiducia riposta nell’altro, sulla vicinanza emotiva e sulla fine della relazione.

Il soggetto è quindi chiamato a scegliere, tra le autodescrizioni proposte, quella che egli ritiene più rappresentativa dei suoi sentimenti all’interno di tali relazioni. Si tratta, in pratica, di una procedura di somministrazione “a scelta forzata”, nella quale i diversi stili di attaccamento sono trattati come categorie discrete e mutualmente escludentesi (Agostoni, 2007).

La Scala di Autoefficacia Percepita nella Gestione delle Emozioni Negative (AP_ EN), (Caprara, 2000) misura le convinzioni del soggetto relative alla capacità di regolare adeguatamente situazioni di ansia, disagio, insofferenza e irritazione (ad es. “Superare la frustrazione se gli altri non ti apprezzano come vorresti”). Ciascun item (otto in tutto) si presenta come brevi proposizioni le quali testimoniano singole abilità nel riconoscimento e nella regolazione delle emozioni.

I ragazzi e le ragazze coinvolti nella ricerca sono chiamati ad indicare se e in quale misura si ritengono capaci in quella abilità. Le possibilità di risposta variano da 1 a 5, dove 1 equivale a per nulla capace e 5 a del tutto capace.

La Scala di Autoefficacia Percepita nell’Espressione delle Emozioni Positive (AP_ EP), (Caprara, 2000) misura le convinzioni del soggetto relative alla capacità di esprimere le emozioni positive. Composta da sette items, il soggetto deve valutare il grado in cui ritiene di essere capace di manifestare la propria felicità o soddisfazione per obiettivi personali o per successi raggiunti da persone care. La scala, prevede cinque posizioni che vanno dal – per nulla capace – al – del tutto capace- tra cui a titolo d’esempio la proposizione: “Esprimere la tua felicità quando ti succede qualcosa di bello”.

Analisi dei dati

L’analisi percentuale delle risposte all’ Adult Attachment Styles, riporta che il 51% del campione tende verso una modalità relazionale di tipo sicuro, il 23% di tipo insicuro ed il restante 26% di tipo ambivalente.

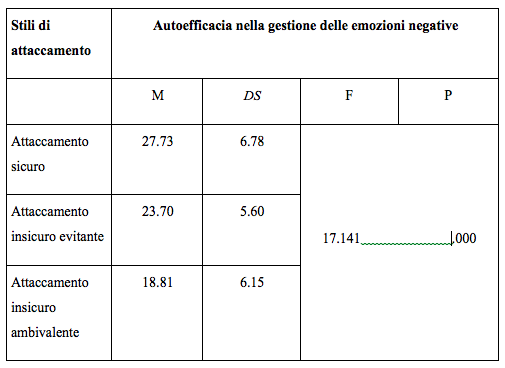

Nella tabella 1.1 sono riportate le medie e le deviazioni standard della scala di Autoefficacia Percepita nella Gestione delle Emozioni Negative rispetto ai tre stili di attaccamento.

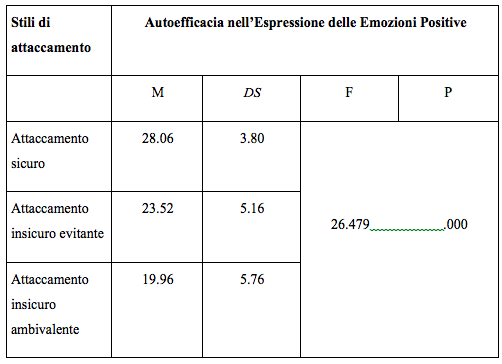

Nella tabella 1.2 sono riportate le medie e le deviazioni standard della scala di Autoefficacia Percepita nell’Espressione delle Emozioni Positive rispetto ai tre stili di attaccamento.

Dall’analisi della Varianza sono emerse differenze significative nella gestione delle emozioni negative e nell’espressione di quelle positive ascrivibili allo stile relazionale.

Relativamente alla gestione delle emozioni negative, i soggetti con uno stile relazionale di tipo sicuro risultano più capaci di superare la frustrazione se gli altri non li apprezzano, riescono ad evitare di scoraggiarsi di fronte alle avversità e sanno mantenersi calmi in situazioni di stress.

I soggetti con un pattern di attaccamento di tipo ansioso-ambivalente risultano poco capaci di superare la rabbia se sono stati rifiutati, non riescono ad evitare di arrabbiarsi quando percepiscono che gli altri si comportano male con loro e provano un senso di scoraggiamento di fronte alle avversità ed in seguito a pesanti critiche.

Per quanto concerne l’autoefficacia percepita nell’espressione delle emozioni positive, si può sostenere che i soggetti con attaccamento sicuro sono più capaci di esprimere la propria felicità, di gioire dei propri successi, e di rallegrarsi del successo di una persona amica rispetto a chi ha uno stile relazionale di tipo insicuro o ambivalente.

I soggetti con un pattern di attaccamento di tipo ansioso-ambivalente risultano i meno capaci di divertirsi in compagnia di amici, di entusiasmarsi quando ascoltano musica che gli piace.

I risultati dei test illustrano come la capacità di regolare le emozioni sia positive che negative dei soggetti con stile relazionale di tipo insicuro-evitante si colloca a metà tra quella di chi ha un pattern di attaccamento sicuro e quella di chi ha uno stile relazionale ambivalente. Per entrambe le scale non sono emerse differenze significative ascrivibili al genere.

L’amore, spettacolo affettivo di particolare bellezza, si manifesta in tutte le sue espressioni più sublimi verso una persona, scelta accuratamente.

L’amore, spettacolo affettivo di particolare bellezza, si manifesta in tutte le sue espressioni più sublimi verso una persona, scelta accuratamente. Giorgio Gaber e Sandro Luporini: L’interesse per l’uomo, nella dimensione individuale e collettiva, nell’analisi di stati d’animo e comportamenti, è stato sempre centrale nella produzione artistica del duo. Difficile non tracciare un parallelismo con la psicoterapia, altra situazione dove dal dialogo, dalla parola, dalle domande e dalle risposte può nascere qualcosa di nuovo, in grado di incuriosire sia il paziente che il terapeuta.

Giorgio Gaber e Sandro Luporini: L’interesse per l’uomo, nella dimensione individuale e collettiva, nell’analisi di stati d’animo e comportamenti, è stato sempre centrale nella produzione artistica del duo. Difficile non tracciare un parallelismo con la psicoterapia, altra situazione dove dal dialogo, dalla parola, dalle domande e dalle risposte può nascere qualcosa di nuovo, in grado di incuriosire sia il paziente che il terapeuta. Un’idea nuova e curiosa sviluppata da un gruppo di ricercatori della New York University guidati dal Prof. Kaufman che ha pubblicato un’appassionata review sul mind wandering e sul suo ruolo nel determinare l’intelligenza umana.

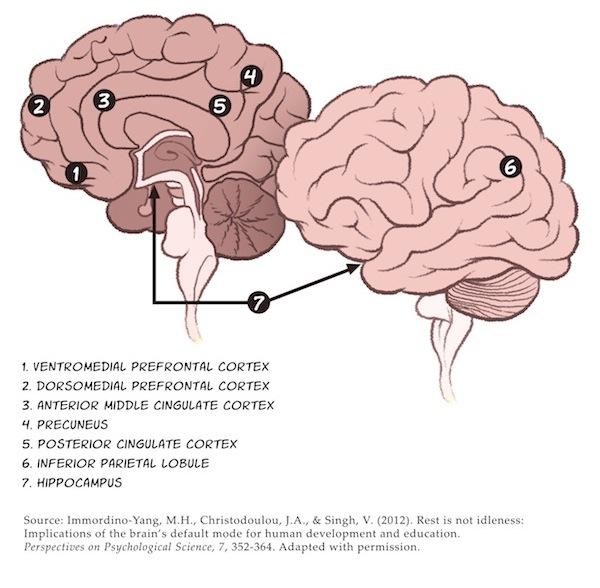

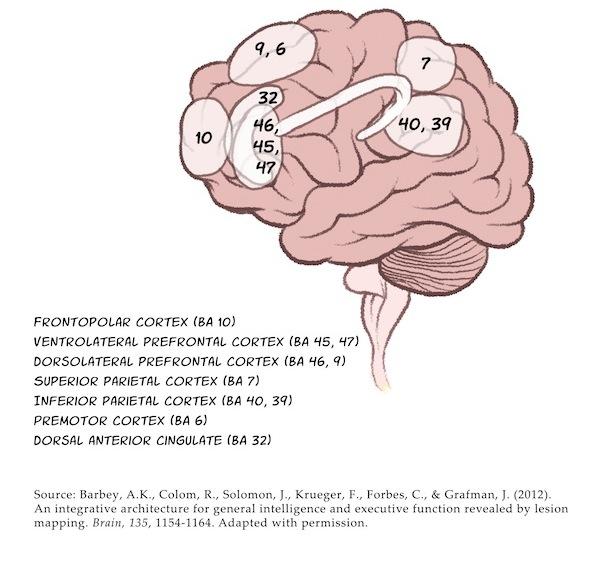

Un’idea nuova e curiosa sviluppata da un gruppo di ricercatori della New York University guidati dal Prof. Kaufman che ha pubblicato un’appassionata review sul mind wandering e sul suo ruolo nel determinare l’intelligenza umana. Default Mode Network: si tratta di una rete neurale distribuita in diverse regioni corticali e sottocorticali, che viene generalmente attivata durante le ore di riposo e di attività “passive” (connettività funzionale intrinseca).

Default Mode Network: si tratta di una rete neurale distribuita in diverse regioni corticali e sottocorticali, che viene generalmente attivata durante le ore di riposo e di attività “passive” (connettività funzionale intrinseca).

The big bang theory è una sitcom nata in America nel 2007, in Italia arriva nel 2008, e racconta la vita di quattro scienziati.

The big bang theory è una sitcom nata in America nel 2007, in Italia arriva nel 2008, e racconta la vita di quattro scienziati. Facebook, con oltre 900 milioni di utenti attivi , è il più popolare social network al mondo.

Facebook, con oltre 900 milioni di utenti attivi , è il più popolare social network al mondo. Il pallone mi era sembrato un materiale perfetto per sperimentare sia col calcio che col lancio a mano l’effort del peso nella verticalità, che assolve al compito di raggiungere ciò che il bambino, secondo la Kestenberg, sperimenta nella Fase Anale, e cioè una forma di base per la presentazione e rappresentazione di Sé e degli oggetti, favorendo l’intenzionalità e l’autoaffermazione.

Il pallone mi era sembrato un materiale perfetto per sperimentare sia col calcio che col lancio a mano l’effort del peso nella verticalità, che assolve al compito di raggiungere ciò che il bambino, secondo la Kestenberg, sperimenta nella Fase Anale, e cioè una forma di base per la presentazione e rappresentazione di Sé e degli oggetti, favorendo l’intenzionalità e l’autoaffermazione. Libertà di parola: Il filosofo inglese Nigel Warburton – con il suo ultimo saggio, pubblicato da Raffaello Cortina editore – ci offre una visione critica, ed analitica dell’effettiva valenza di una libertà tanto importante, come quella di parola, nella società odierna

Libertà di parola: Il filosofo inglese Nigel Warburton – con il suo ultimo saggio, pubblicato da Raffaello Cortina editore – ci offre una visione critica, ed analitica dell’effettiva valenza di una libertà tanto importante, come quella di parola, nella società odierna