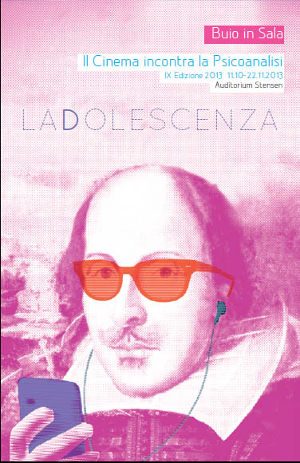

Buio in Sala 2013 – Il Cinema incontra la Psicoanalisi

BUIO IN SALA

Il Cinema incontra la Psicoanalisi

IX edizione 11/10-22/11 2013

Auditorium Stensen – Firenze

LADOLESCENZA

Cambiano i tempi, cambiano le culture e le società, cambiano gli adolescenti. Nel complesso più liberi, più scolarizzati, più coccolati, più soli, gli adolescenti non rischiano la vita in guerra ma sulla strada. Non hanno paura del sesso ma del futuro. Raramente sconfinano nella tossicodipendenza e tuttavia fanno largo uso di sostanze. Cambiano gli adolescenti ma l’adolescenza, i suoi dolori, il suo immenso potenziale creativo non sono sempre gli stessi?

Cambiano i tempi, cambiano le culture e le società, cambiano gli adolescenti. Nel complesso più liberi, più scolarizzati, più coccolati, più soli, gli adolescenti non rischiano la vita in guerra ma sulla strada. Non hanno paura del sesso ma del futuro. Raramente sconfinano nella tossicodipendenza e tuttavia fanno largo uso di sostanze. Cambiano gli adolescenti ma l’adolescenza, i suoi dolori, il suo immenso potenziale creativo non sono sempre gli stessi?

Buio in sala 2013 esplora questo mondo attraverso una serie di film ambientati in luoghi e anni diversi: storie universali e al contempo, per i protagonisti, drammaticamente private.

Per questa edizione, il dibattito con lo psicoanalista al termine della proiezione sarà arricchito dal confronto con gli studenti di alcune scuole superiori fiorentine.

Parlare dell’adolescenza insieme agli adolescenti servirà a saperne di più: ad aiutarci a riflettere ma anche a invitarli a riflettersi.

VISUALIZZA LA BROCHURE CON PROGRAMMA

ARTICOLI SU: CINEMA – PSICOANALISI

RUBRICHE: CINEMA & PSICOTERAPIA

ASSOCIAZIONI: PSICOLOGIA FILM FESTIVAL TORINO

Programma:

venerdì 11 ottobre – ore 21.00

Noi siamo infinito di Stephen Chbosky (Usa 2012, 103′)

Charlie è un ragazzo timido e insicuro che osserva il mondo tenendosi in disparte. Entrato al liceo, due carismatici studenti dell’ultimo anno, la bella Sam e lo spavaldo fratellastro Patrick, lo portano sotto la loro ala protettrice alla scoperta di amicizia, musica, amore. Allo stesso tempo, il professore di inglese incoraggia il suo talento per la scrittura. Ma un doloroso passato lo tormenta e, quando gli amici si preparano al college, il suo fragile equilibrio inizia a sgretolarsi…

Interviene: Roberto Goisis

Psichiatra, psicoanalista, membro ordinario SPI e IPA, esperto IPA analisi adolescenti

Evento speciale alla presenza degli attori

domenica 13 ottobre – ore 20.30

L’intervallo di Leonardo Di Costanzo (Italia, Svizzera, Germania 2012, 90′)

David di Donatello miglior opera prima 2013

Napoli, in un gigantesco ospedale abbandonato, un ragazzo e una ragazza. Tutti e due, per ragioni diverse, prigionieri: la bella Veronica ha fatto uno sgarbo al capocamorra del quartiere, il timido Salvatore è costretto a farle da carceriere. Tra fondamenta allagate e rigogliosa vegetazione incolta, il racconto onesto di una giornata di ‘intervallo’ da una schiacciante quotidianità.

venerdì 18 ottobre – ore 21.00

In un mondo migliore di Susanne Bier (Danimarca, Svezia 2010, 113′)

Oscar miglior film straniero 2011

In una cittadina della provincia danese si incontrano due ragazzini che condividono una storia di solitudine e dolore. Tra Christian, pieno di rabbia per la morte della madre, ed Elias, vittima dei bulli d’ordinanza mentre il padre è lontano in campi profughi d’Africa, sboccia una straordinaria amicizia, che rischia però di sconfinare in pericolosa alleanza. Metteranno in gioco la loro stessa vita, costringendo le famiglie a fare i conti con le proprie responsabilità.

Interviene: Massimo Vigna Taglianti

Neuropsichiatra infantile, psicoanalista, membro ordinario SPI e IPA

venerdì 25 ottobre – ore 21.00

Fish Tank di Andrea Arnold (Gran Bretagna, Paesi Bassi 2009, 123′)

Mia ha 15 anni, vive con una madre più ‘adolescente’ di lei, ha un carattere turbolento, nessun amico e l’hip-hop per esprimere sé stessa. Quando in casa arriva Connor, il nuovo amante della madre, sembrano esserci le premesse per la costruzione di un nucleo familiare. Ma tra Connor e Mia si crea un’ambigua tensione che spezzerà il sogno illusorio e porterà la ragazza a fare chiarezza sui propri bisogni.

Interviene: Arianna Luperini

Psicoterapeuta, psicoanalista SPI e IPA

venerdì 8 novembre – ore 21.00

Scialla di Francesco Bruni (Italia 2011, 95′)

Luca, studente svogliato cresciuto senza un padre, prende ripetizioni da Bruno, professore indolente e solitario che ha lasciato l’insegnamento per dedicarsi alla scrittura. Quando la madre di Luca deve lasciare l’Italia per lavoro, i due si trovano costretti a una difficile convivenza, che li porterà a una reciproca scoperta e ridefinizione delle proprie responsabilità. Nei toni leggeri della commedia, una storia che si interroga sul significato del crescere.

Interviene: Giuseppe Saraò

Psichiatra, psicoanalista, membro ordinario SPI e IPA

venerdì 15 novembre – ore 21.00

An Education di Lone Scherfig (Gran Bretagna 2009, 100′)

Nella periferia londinese degli anni Sessanta, Jenny passa le giornate china sui libri, soffocata dalle aspettative dei genitori che la vorrebbero ammessa a Oxford. Impaziente di diventare adulta, sogna però un’eccitante vita da bohémienne a Parigi, che la sottragga a quel frustrante anonimato. In una giornata piovosa come tante, entra in scena David, un pretendente che ha quasi il doppio dei suoi anni e che tuttavia riesce ad affascinare sia la ragazza che i suoi austeri genitori.

Interviene: Cristina Saottini

Psicoterapeuta, psicoanalista, membro ordinario SPI e IPA, giudice onorario del Tribunale dei Minori di Milano, esperta in adolescenza e in gruppi

venerdì 22 novembre – ore 21.00

L’onda di Dennis Gansel (Germania 2008, 101′)

Germania, oggi. Il professor Rainer Wenger vuole mostrare ai suoi studenti come funzionano i totalitarismi. Inizia così un gioco di ruolo dalle tragiche conseguenze: quella che era cominciata come un’innocua esercitazione si trasforma in un vero e proprio movimento, L’onda. Quando il conflitto esplode in tutta la sua violenza durante una partita di pallanuoto, l’insegnante decide di interrompere l’esperimento. Ma è ormai troppo tardi: la logica di gruppo ha preso il sopravvento.

Interviene: Giovanni Foresti

Psichiatra, psicoanalista e consulente organizzativo, membro ordinario SPI e IPA, socio IL NODO group (Torino) e OPUS (Londra)

Dove:

Tutti gli spettacoli all’AUDITORIUM STENSEN

Viale Don Minzoni 25/C, Firenze

Ingresso:

Intero: € 6,00

Ridotto (studenti e soci CPF): € 4,50

Abbonamento: € 30,00

ARTICOLI SU: CINEMA – PSICOANALISI

RUBRICHE: CINEMA & PSICOTERAPIA

ASSOCIAZIONI: PSICOLOGIA FILM FESTIVAL TORINO

BROCHURE CON PROGRAMMA COMPLETO

Gli studi neuroscientifici forniscono delle interessanti conferme rispetto ai diversi comportamenti e attitudini che caratterizzano le differenze di genere maschile e femminile e che spesso ci capita di osservare direttamente o indirettamente nella nostra esperienza quotidiana.

Gli studi neuroscientifici forniscono delle interessanti conferme rispetto ai diversi comportamenti e attitudini che caratterizzano le differenze di genere maschile e femminile e che spesso ci capita di osservare direttamente o indirettamente nella nostra esperienza quotidiana. Vivere significa morire. Prima o poi tutti ci chiediamo cosa potrebbe esserci dopo la vita o aldilà della vita; le risposte in nostro possesso sono poche, scarse, evasive.

Vivere significa morire. Prima o poi tutti ci chiediamo cosa potrebbe esserci dopo la vita o aldilà della vita; le risposte in nostro possesso sono poche, scarse, evasive.

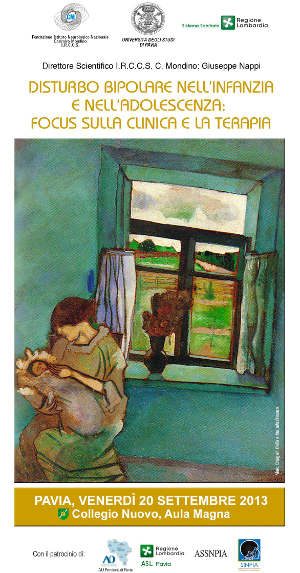

Il disturbo bipolare in età evolutiva sembra rappresentare un’area poco studiata da parte di neuropsichiatri e psicologi infantili. Nei paesi anglosassoni, invece, è diventato negli ultimi decenni oggetto di grande interesse sia clinico (come dimostra il proliferare di ricerche cliniche: prima del 1980 erano 26, nel 2013 superavano le 700 unità), sia mediatico (come dimostrano alcuni articoli, tra cui la copertina del Time che titolava “Young e Bipolar”: giovane e bipolare).

Il disturbo bipolare in età evolutiva sembra rappresentare un’area poco studiata da parte di neuropsichiatri e psicologi infantili. Nei paesi anglosassoni, invece, è diventato negli ultimi decenni oggetto di grande interesse sia clinico (come dimostra il proliferare di ricerche cliniche: prima del 1980 erano 26, nel 2013 superavano le 700 unità), sia mediatico (come dimostrano alcuni articoli, tra cui la copertina del Time che titolava “Young e Bipolar”: giovane e bipolare). Inizierà anche ad affacciarsi l’idea di uno “Spettro Bipolare” (che va dagli sbalzi di umore al disturbo conclamato) e si assisterà a un aumento di incidenza del disturbo, che passerà dal 0.8% al 5% in quegli anni.

Inizierà anche ad affacciarsi l’idea di uno “Spettro Bipolare” (che va dagli sbalzi di umore al disturbo conclamato) e si assisterà a un aumento di incidenza del disturbo, che passerà dal 0.8% al 5% in quegli anni. L’approccio del post razionalismo sviluppato da Vittorio Guidano a partire dagli anni 80 rappresenta un cambiamento epistemologico nello studio dei processi della conoscenza. L’attenzione non è più focalizzata su quanto siano attendibili le caratteristiche di un oggetto o un fatto percepito, ma sul punto di vista della persona che percepisce.

L’approccio del post razionalismo sviluppato da Vittorio Guidano a partire dagli anni 80 rappresenta un cambiamento epistemologico nello studio dei processi della conoscenza. L’attenzione non è più focalizzata su quanto siano attendibili le caratteristiche di un oggetto o un fatto percepito, ma sul punto di vista della persona che percepisce.

Cambiano i tempi, cambiano le culture e le società, cambiano gli adolescenti. Nel complesso più liberi, più scolarizzati, più coccolati, più soli, gli adolescenti non rischiano la vita in guerra ma sulla strada. Non hanno paura del sesso ma del futuro. Raramente sconfinano nella tossicodipendenza e tuttavia fanno largo uso di sostanze. Cambiano gli adolescenti ma l’adolescenza, i suoi dolori, il suo immenso potenziale creativo non sono sempre gli stessi?

Cambiano i tempi, cambiano le culture e le società, cambiano gli adolescenti. Nel complesso più liberi, più scolarizzati, più coccolati, più soli, gli adolescenti non rischiano la vita in guerra ma sulla strada. Non hanno paura del sesso ma del futuro. Raramente sconfinano nella tossicodipendenza e tuttavia fanno largo uso di sostanze. Cambiano gli adolescenti ma l’adolescenza, i suoi dolori, il suo immenso potenziale creativo non sono sempre gli stessi? Lo scopo della terapia cognitiva per la coppia è rendere chiaro il modo di pensare e comunicare dei partner per evitare, innanzitutto, le interpretazioni sbagliate.

Lo scopo della terapia cognitiva per la coppia è rendere chiaro il modo di pensare e comunicare dei partner per evitare, innanzitutto, le interpretazioni sbagliate. L’ossessivo-compulsivo per conquistare il paradiso rende la vita delle persone vicine un inferno. E Furio recita alla “perfezione” il ruolo.

L’ossessivo-compulsivo per conquistare il paradiso rende la vita delle persone vicine un inferno. E Furio recita alla “perfezione” il ruolo.

“Depression as a psychoanalytic problem”. La comprensione teorica e clinica delle esperienze affettive, in particolare di quelle disturbanti e patologiche, rappresenta un fil rouge che attraversa la psicoanalisi sin dalle prime opere di Freud.

“Depression as a psychoanalytic problem”. La comprensione teorica e clinica delle esperienze affettive, in particolare di quelle disturbanti e patologiche, rappresenta un fil rouge che attraversa la psicoanalisi sin dalle prime opere di Freud.