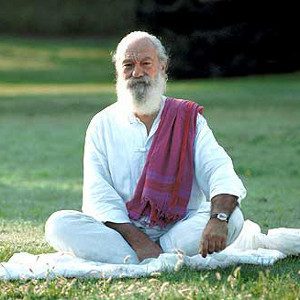

ArmoniosaMente: Intervista a Gioacchino Pagliaro

ArmoniosaMente prevede l’uso di tecniche meditative basate sui principi del modello Mente-Corpo, rivolto a gruppi di donne affette da tumore alla mammella.

ArmoniosaMente prevede l’uso di tecniche meditative basate sui principi del modello Mente-Corpo, rivolto a gruppi di donne affette da tumore alla mammella.

LEGGI GLI ARTICOLI SU: MEDITAZIONE

La prima volta che sono entrata nel reparto di Psicologia Clinica Ospedaliera del Dipartimento Oncologico dell’AUSL di Bologna sono subito rimasta colpita dall’attenzione per il dettaglio e dalla cura del contesto: la musicoterapia, l’aromaterapia, le immagini proiettate sulla pareti, il giardino zen, mi sono sentita accolta, l’ambiente caldo e rassicurante che trasmette tranquillità e sensazioni positive.

Ho pensato a come potesse sentirsi un paziente che arriva in quel reparto, un paziente spesso affaticato dal decorso della malattia, e ho pensato a quanto anche questa attenzione potesse far parte del prendere in carico e del processo di cura, e di come possa avere effetti positivi sul percorso di supporto e di benessere dell’individuo. Su questi temi e sul protocollo ArmoniosaMente mi sono confrontata con il Dott. Pagliaro direttore dell’Unità Operativa.

Il protocollo ArmoniosaMente è un progetto attivo dal 2003 che prevede l’utilizzo di tecniche meditative basate sui principi del modello Mente-Corpo, rivolto a gruppi di donne affette da tumore alla mammella con trattamento in corso.

LEGGI GLI ARTICOLI SU: MINDFULNESS

– INTERVISTA –

SoM: Ci racconta brevemente come viene strutturato il protocollo ArmoniosaMente, come vengono inviate e selezionate le pazienti, quanti incontri, quali gli obiettivi principali?

GP: ArmoniosaMente si basa su due aspetti che nel corso degli anni l’evidenza scientifica ha evidenziato come basilari nell’efficacia di ogni pratica inerente la salute: la corretta informazione sanitaria sugli stili di vita e le pratiche meditative. Il particolare disagio psicologico e psicopatologico della persona che si ammala di tumore, caratterizzato da senso di precarietà e vulnerabilità, ansia depressione e panico, fa emergere con chiarezza l’importanza che una corretta informazione possa svolgere nel creare una forte adesione del paziente alle cure mediche e nel dargli fiducia in quello che sta facendo. Per tale motivo il protocollo è stato denominato ArmoniosaMente in quanto ha l’obiettivo di agire sulla dimensione mentale offrendo alle pazienti una specifica informazione sanitaria e una pratica meditativa che consente di aiutare la mente a stimolare il potenziale di guarigione che ogni persona ha rendendo, così, le cure più efficaci.

LEGGI ARTICOLI SU: ACCETTAZIONE DELLA MALATTIA

ArmoniosaMente nel caso del tumore alla mammella è rivolto a donne in cura che vengono raggruppate in gruppi di al massimo 15 pazienti, ognuno di questi gruppi partecipa a 11 incontri a cadenza settimanale della durate di 2 ore ciascuno. I primi 6 incontri riguardano la parte informativa sull’educazione alla salute e sul corretto stile di vita, e sono tenuti da tutti gli specialisti oncologi che il paziente incontra nel suo percorso di cura. Il primo incontro è tenuto dal senologo che si confronta con le pazienti nel presentare il suo ambito di competenza, il secondo incontro è tenuto dal chirurgo che presenta alle donne le varie tipologie di intervento chirurgico, il terzo dall’oncologo che illustra i tipi di trattamenti, il quarto dal radioterapista che presenta l’importanza di questo tipo di trattamenti, il quinto dal dietista dietologo che parlano dell’importanza dell’alimentazione nel pz oncologico, il sesto e ultimo incontro è condotto da un medico specialista dello sport che spiega l’importanza di una equilibrata attività motoria nel prevenire le ricadute nella malattia. In ognuno di questi incontri le pazienti hanno la possibilità di confrontarsi con lo specialista, di fare domande e di tornare a casa sentendo di avere maggiore consapevolezza e padronanza di quello che stanno e che dovranno affrontare. Nei restanti incontri vengono insegnati alle partecipanti alcune tecniche di meditazione e visualizzazione. In linea generale gli obiettivi che ci siamo proposti sono essenzialmente tre:

- Offrire alle pazienti una corretta informazione sul tumore alla mammella e sui trattamenti conseguenti;

- Insegnare a controllare le reazioni emotive per gestire al meglio lo stress;

- Sviluppare un atteggiamento mentale fiducioso nei confronti della cura, per mobilitare le risorse interne di guarigione.

SoM: Quali sono le principali difficoltà che portano le donne a cui vengono insegnate le tecniche di meditazione, e in che modo lei cerca di risolverle?

GP: Le principali difficoltà sono legate ai timori tipici della malattia e al rischio delle ricadute e alla paura di morire, a cui si aggiunge lo stress legato alla specificità del percorso di cura. Il protocollo ArmoniosaMente grazie all’utilizzo della meditazione è un’ottima risposta perché oltre a fornire al gruppo di donne degli strumenti pratici da utilizzare per la gestione dello stress permette a loro anche di condividere le diverse esperienze nel percorso di cura, normalizzandone i vissuti.

SoM: Quali sono i benefici che con questa pratica lei ha potuto riscontrare nelle pazienti che hanno partecipato a questo progetto?

GP: I benefici del protocollo ArmoniosaMente sono facilmente descrivibili in quanto sono delle costanti che emergono da oltre 1200 pazienti che nel corso di questi anni lo hanno utilizzato e sono: gestione dello stress, trattamento dell’ ansia e della depressione, gestione della paura, aumentato senso di fiducia nelle terapie, atteggiamento di speranza ed una maggiore consapevolezza e capacità di affrontare le difficoltà.

LEGGI GLI ARTICOLI SU: ANSIA & DEPRESSIONE

SoM: Quali sono le evidenze scientifiche dell’efficacia della meditazione in oncologia?

GP: Le principali evidenze scientifiche che si sono verificate sull’efficacia della meditazione in oncologia oltre al trattamento dei disturbi psicologici psicopatologici sopracitati, che sono reattivi alla patologia tumorale, sono quelle di un azione di contenimento della nausea, della fatica, della stanchezza, del vomito come effetti collaterali di chemioterapia e radioterapia ed anche una importante azione di contenimento del dolore secondario alla patologia oncologica stessa.

SoM: Questo “protocollo” viene applicato solo in oncologia o ci sono altri campi di applicazione all’interno dell’AUSL di Bologna?

GP: Questo protocollo viene utilizzato anche in cardiologia e in neurologia con pazienti con fase iniziale di sclerosi e con fase iniziale di atassia.

Il protocollo di ArmoniosaMente è uno degli interventi più completi, ad oggi, nel campo della meditazione in oncologia ed attualmente viene insegnato attraverso uno specifico corso organizzato dell’Ausl di Bologna, sotto la supervisione del Dott. Pagliaro, in cui vengono formati sia medici che psicologi.

Rimane comunque importante sottolineare che tutti i pazienti in carico all’Unità Operativa di Psicologia Clinica dell’ Ospedale Bellaria possono apprendere nel corso della presa in carico individuale tecniche di meditativa e visualizzazione.

LEGGI GLI ARTICOLI SU:

MEDITAZIONE – MINDFULNESS – ACCETTAZIONE DELLA MALATTIA – ANSIA & DEPRESSIONE

La realtà virtuale in psicoterapia consente di partecipare attivamente al riconoscimento e alla consapevolezza di pensieri, emozioni e comportamenti propri.

La realtà virtuale in psicoterapia consente di partecipare attivamente al riconoscimento e alla consapevolezza di pensieri, emozioni e comportamenti propri.

Il film “Estasi di un delitto” (1955) del messicano Luis Bunuel è un intrigante viaggio nel mondo delle ossessioni e della fantasia, anzi di una fantasia in particolare, quella di commettere omicidi.

Il film “Estasi di un delitto” (1955) del messicano Luis Bunuel è un intrigante viaggio nel mondo delle ossessioni e della fantasia, anzi di una fantasia in particolare, quella di commettere omicidi.

In questa dimensione della temporalità può crescere un uomo iperefficiente, autoreferenziale, forte, indipendente, pratico, centrato sul presente, sul fare tutto subito e sull’apparire invece che sull’essere e sentire emotivamente.

In questa dimensione della temporalità può crescere un uomo iperefficiente, autoreferenziale, forte, indipendente, pratico, centrato sul presente, sul fare tutto subito e sull’apparire invece che sull’essere e sentire emotivamente.

Coscienza: La seconda giornata del convegno di Venezia, si rivela densissima di riferimenti teorici, grazie agli interventi di Liotti, Tagliavini e Farina.

Coscienza: La seconda giornata del convegno di Venezia, si rivela densissima di riferimenti teorici, grazie agli interventi di Liotti, Tagliavini e Farina.

Il regista Lars von Trier, messi da parte per un attimo i toni grevi della Trilogia o dei drammoni escatologici, si cimenta con “Il grande capo” in un’inaspettata commedia grottesca.

Il regista Lars von Trier, messi da parte per un attimo i toni grevi della Trilogia o dei drammoni escatologici, si cimenta con “Il grande capo” in un’inaspettata commedia grottesca.