Gruppi Settari e Sequestro della Mente: Quale Reato Scatta?

PSICHE E LEGGE #8

Rubrica a cura dell’ Avv. Selene Pascasi

Quando la mente criminale “scrive” il processo penale.

Sette e “sequestro” della mente. Quale reato scatta?

Psiche e Legge#8: La questione dei gruppi settari costituisce il caso più emblematico in seno al quale germogliano, di frequente, i semi di una distorta relazione tra gli inevitabili legittimi condizionamenti psichici, e quelli illeciti, frutto di un meditato intento delittuoso.

Psiche e Legge#8: La questione dei gruppi settari costituisce il caso più emblematico in seno al quale germogliano, di frequente, i semi di una distorta relazione tra gli inevitabili legittimi condizionamenti psichici, e quelli illeciti, frutto di un meditato intento delittuoso.

In chiusura della scorsa rubrica, dedicata alla tematica dell’alienazione mentale, ho accennato al fenomeno delle sette, riservandomi di tornare sull’argomento. Ne parleremo oggi.

LEGGI GLI ARTICOLI DELLA RUBRICA: PSICHE E LEGGE

La questione dei gruppi settari costituisce il caso più emblematico in seno al quale germogliano, di frequente, i semi di una distorta relazione tra gli inevitabili legittimi condizionamenti psichici, e quelli illeciti, frutto di un meditato intento delittuoso.

LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: VIOLENZA

Così – consci del fatto che solo nella seconda eventualità sarà configurabile un reato a carico di chi, consapevolmente e per finalità di vantaggio, abbia in qualche maniera “sequestrato” l’altrui libertà di autodeterminazione – sarà interessante spendere qualche rilievo in ordine alle tecniche adottate, nella pratica, per “dirottare” a proprio vantaggio le scelte (solo apparentemente libere) dell’“adepto”.

V’è anche da ricordare come, a prescindere dal dato comune della manipolazione psicologica volta a strumentalizzare la vittima fino a distruggerne l’identità psichica, sussiste una decisa distinzione tra setta e satanismo criminale. In particolare, se la comunità settaria si stringe attorno ad un capo, ad un soggetto fisico che detta orientamenti di pensiero ed abitudini, nell’altra ipotesi, i soggiogati non permeano i loro comportamenti sulla base di quanto “desiderato” dal leader, orientandosi invero su quanto “imposto” dal credo satanico, praticato mediante sacrileghi rituali.

Ad ogni modo, tornando ad occuparci del gruppo settario, è agevole osservare come il classico approccio alla vittima si delinei agli occhi degli inquirenti, sulla base dei caratteri peculiari del reato di circonvenzione di incapaci, sul quale ci siamo già soffermati. Chiave di volta delle vicende, alquanto similari, sottoposte all’attenzione dei giudici, è difatti quell’aurea di infinita bontà e dolcezza che – prima facie – caratterizza ogni dominatore psichico che, individuato il perfetto adepto, ne carpirà debolezze e lati oscuri del vissuto, che sarà abile del farsi confidare.

Informazioni delicate e preziose, dunque, che, a tempo debito, userà come arma di ricatto per ottenere la contropartita ad una sorta di protezione omertosa della verità, o, peggio, di amichevole sostegno e complicità a passate “malefatte”. Tale condizione di inferiorità provocata dell’adepto, sarà decisiva per lederne ogni certezza e renderlo bisognevole di supporto, se del caso anche dietro corresponsione di denaro o trasferimenti immobiliari, resi a titolo di “gratitudine” per il “bene” ricevuto.

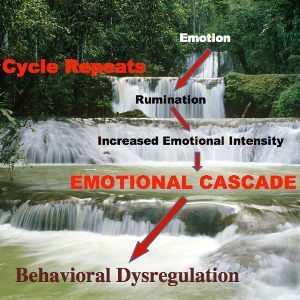

Quanto alle modalità attuative del crimine, se inizialmente si parlò del cd. lavaggio del cervello (brainwashing, dal cinese hsi nao, inerente le tecniche di purificazione mentale rivolte ai detenuti), fu solo in un secondo step, che al fenomeno in esame venne riservata un’interpretazione prettamente scientifica, stante la catalogazione della vittima di manipolazione quale soggetto sofferente del disturbo psichiatrico denominato, nel DSM IV, come “disturbo dissociativo atipico 300.15”.

LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: DISSOCIAZIONE

L’ostacolo maggiore che si presenta in occasione di denunciati “sequestri della mente”, però, è un altro. Leggere la problematica esclusivamente dal punto di vista del condizionamento mentale dell’adepto-persona offesa dal reato, recherà in se imprescindibili, e talora insuperabili ostacoli probatori, primo fra tutti, quello della sua attendibilità.

La suggestione mentale in cui ormai versa la vittima, troppo a lungo incastrata in un vissuto imposto dal leader, è tale da farle percepire quella realtà plasmata come una realtà desiderata. Si palesano, così, gli scogli frapposti ad un vaglio giudiziale, teso a far luce sulla perpetrazione di crimini a danno degli adepti che, vittime inconsapevoli del reato, tenderanno – nel riferire gli accadimenti – ad inquadrarli alla stregua di fatti ordinari, finendo per negare di aver subito coercizioni psichiche.

Contegno processuale, quello descritto, che sarà fonte di logiche perplessità circa l’attendibilità della persona offesa la quale, respingendo ella stessa la veste di vittima del delitto, indurrà il giudice a disporre indagini sulla sua sanità mentale. Ciò premesso, e codice alla mano, preme chiedersi: a prescindere dalla richiamata figura di circonvenzione d’incapaci, quali altri reati sono sostenibili in giudizio, a danno degli adepti? Il pensiero corre alla figura prevista dall’art. 661 c.p., che “punisce l’agire di chi pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di “abusare della credulità popolare”.

È’ noto, tuttavia, come un tal crimine – legato alla propaganda di credenze prive di base scientifica (comunemente definite cialtronerie, espressamente vietate da specifiche disposizioni) – resterebbe perpetrato solo nel caso in cui dalla condotta abusante possa derivare “un turbamento dell’ordine pubblico”. Sovvengono, allora, a chiudere il cerchio circa la tutela frammentariamente delineata dal Codice vigente, pregiati studi effettuati in materia (Strano, Manuale di criminologia clinica, See, Firenze, 2003), in base ai quali è consentito distinguere, nell’ambito dei fenomeni settari, due grandi fasce di delitti: quelli posti in essere dal leader della comunità a danno dei sottoposti (truffe, lesioni provocate in occasione di sacrifici e rituali macabri, sequestro di persona, induzione al suicidio, abusi sessuali, omicidi) e quelli perpetrati dagli stessi adepti, nei confronti di terzi (violazione dell’obbligo di assistenza del familiare, casi di abbandono, pedofilia, profanazioni cimiteriali, maltrattamenti di animali, danneggiamenti di chiese).

Si consenta di richiamare, ancora, la tesi del dott. Strano, che sollecita e calca l’esigenza di procedere ad un accurato studio del clima psicologico strutturatosi all’interno della setta, che sia focalizzato anche sugli aspetti antropologici ed organizzativi dei gruppi, e teso a comprendere l’ambito in cui si origina il reato, ovvero quali siano gli aspetti psicosociali che possano aver favorito l’avvicinamento degli adepti a tale particolare realtà.

LEGGI ANCHE GLI ARTICOLI SU: PSICOLOGIA SOCIALE

Realtà ricca di rischi per la società. Basterà, del resto, riportare alla memoria il pensiero del sociologo Gustave Le Bon, che ben aveva notato come i soggetti radunati in folle tendano a mortificare le proprie individualità e potenzialità psichiche, uniformandosi al gruppo, e divenendo parte di una specie di unica mente collettiva. Ed è noto quanto possa divenire pericoloso il branco, specie se controllato da un discutibile leader.

Suggestione di massa, dunque. Suggestione di massa, peraltro, provocata da spiccate personalità, prive di scrupoli e assetate di denaro, autrici di progetti precipuamente volti ad ottenere strategici consensi da parte dell’adepto. Questi, e mille altri gli aspetti sui quali verte il fenomeno delle sette, tematica decisamente ampia, e certamente non “contenibile” nell’odierna rubrica. L’intento, tuttavia, spero in parte riuscito, è stato quello di lanciare messaggi, spunti di riflessioni su aspetti che – seppur apparentemente estranei alla professione legale – sono ad essa profondamente legati, laddove si auspica che l’esame delle dinamiche sottese ai gruppi settari, e l’individuazione degli interessi patrimoniali su cui si muovono, possano suggerire all’operatore del diritto, le soluzioni più corrette da adottare nell’ottica di offrire un’adeguata risposta sanzionatoria alle accennate condotte criminose.

LEGGI LA RUBRICA: PSICHE E LEGGE

LEGGI GLI ARTICOLI SU:

VIOLENZA – DISSOCIAZIONE – PSICOLOGIA SOCIALE

BIBLIOGRAFIA

- Barresi, F. Sette religiose criminali, Edup, 2006

- Buttarini, M. La manipolazione mentale. Le sette criminali e la manipolazione mentale.

- Le Bon, G. (1980). Psicologia delle Folle, Milano, Longanesi.

- Lusa, V. & Pascasi, S. (2011). La persona oggetto di reato. Torino: Giappichelli Editore.

- Strano, M. (2003). Manuale di criminologia clinica, Firenze, SEE.

Facebook & mamme moderne: La maternità e dipendenza da Facebook, e dai social network in generale, potrebbero avere a che fare con il narcisismo?

Facebook & mamme moderne: La maternità e dipendenza da Facebook, e dai social network in generale, potrebbero avere a che fare con il narcisismo?

Gli aspetti fisici, psicologici e cognitivo-comportamentali, e quelli sociali nella Medicina Riabilitativa sono stati ormai riconosciuti come elementi chiave nell’ottica dell’ International Classification of Functioning, Disability and Health (World Health Organization, Ginevra 2001), classificazione accettata quale standard internazionale per misurare Salute e Disabilità e base scientifica per la comprensione e lo studio delle condizioni, delle cause e delle conseguenze correlabili.

Gli aspetti fisici, psicologici e cognitivo-comportamentali, e quelli sociali nella Medicina Riabilitativa sono stati ormai riconosciuti come elementi chiave nell’ottica dell’ International Classification of Functioning, Disability and Health (World Health Organization, Ginevra 2001), classificazione accettata quale standard internazionale per misurare Salute e Disabilità e base scientifica per la comprensione e lo studio delle condizioni, delle cause e delle conseguenze correlabili.

Gioco d’Azzardo in Italia – Identikit del giocatore d’azzardo patologico: maschio, vive nel centro-sud, diplomato, utilizzatore di alcol e di tabacco.

Gioco d’Azzardo in Italia – Identikit del giocatore d’azzardo patologico: maschio, vive nel centro-sud, diplomato, utilizzatore di alcol e di tabacco.

BIBLIOGRAFIA:

BIBLIOGRAFIA: COME GESTIRE LA DIVERSITÀ

COME GESTIRE LA DIVERSITÀ

È sicuramente vero che la fiction americana è di alta qualità. Però non mi pare che l’In Treatment italiano sfiguri. Non lo recensiremo ulteriormente date le minime differenze rispetto alle versioni di altri paesi. Però ne raccomandiamo la visione.

È sicuramente vero che la fiction americana è di alta qualità. Però non mi pare che l’In Treatment italiano sfiguri. Non lo recensiremo ulteriormente date le minime differenze rispetto alle versioni di altri paesi. Però ne raccomandiamo la visione.

Tribolazioni 06 – Tutto o Nulla: Molte persone tribolano non solo per il fallimento di scopi ma anche per la previsione di possibili future sofferenze.

Tribolazioni 06 – Tutto o Nulla: Molte persone tribolano non solo per il fallimento di scopi ma anche per la previsione di possibili future sofferenze.