La depressione materna – Psicologia

La depressione è caratterizzata da sentimenti di autosvalutazione e impotenza, scarsa energia e basso coinvolgimento, rapporti interpersonali disturbati, episodica mancanza di regolazione emotiva e inaccessibilità psicologica. Disturbi di questo tipo possono contribuire a creare un ambiente di accudimento pericoloso per lo sviluppo del bambino.

La depressione è caratterizzata da sentimenti di autosvalutazione e impotenza, scarsa energia e basso coinvolgimento, rapporti interpersonali disturbati, episodica mancanza di regolazione emotiva e inaccessibilità psicologica. Disturbi di questo tipo possono contribuire a creare un ambiente di accudimento pericoloso per lo sviluppo del bambino.

Alcuni studiosi (Dawn Zinga, Shauna Dae Philips, Leslie Born, 2005) valutarono che il 25%-35% di donne sperimentino sintomi depressivi durante la gravidanza, e il 20% di donne può soddisfare il criterio di depressione.

Una terza parte dei sintomi depressivi è più alta, durante il terzo trimestre di gravidanza, piuttosto che nei sei mesi dopo il parto (Dawn Zinga, Shauna Dae Philips, Leslie Born, 2005). I disturbi psichiatrici durante la gravidanza non vengono considerati con molta attenzione nella pratica clinica. La depressione della donna durante la gravidanza è associata con una cura prenatale diminuita, una scarsa nutrizione, ciclo del sonno irregolare, abuso di alcool e stili di comportamento disfunzionali.

L’eziologia della depressione, sembra essere dovuta ai cambiamenti ormonali. Partendo già da uno stato di vulnerabilità, viene a influire anche un fattore ormonale che produce un ulteriore stato di stress per la madre e il feto.

Per molte donne, specialmente madri che partoriscono per la prima volta, la transizione alla maternità può essere difficile, soprattutto se non supportate da un ambiente facilitante. (Dawn Zinga, Shauna Dae Philips, Leslie Born, 2005).

I bambini di madri affette da depressione sono a rischio di disturbi d’ansia, disturbi di panico, agorafobia e depressione. (Pilowsky D.J., Wickramaratne P.J., Rush A.J., Hughes C.W.,et al., 2004).

I bambini di madri depresse possono presentare una predisposizione genetica allo sviluppo della sintomatologia, nonché una maggiore vulnerabilità agli eventi stressanti (Flykt et al., 2010).

Secondo Gibb et al.. (2012) i bambini di madri con una storia di depressione maggiore sono 3-4 volte più propensi a incontrare i criteri del disturbo depressivo maggiore (DDM) nella prima età adulta rispetto agli individui della popolazione generale. Inoltre, questi bambini tendono maggiormente ad adottare uno stile di risposta ruminativo incrementando i sentimenti negativi e depressivi.

Inoltre, l’influenza della depressione materna incide sui disturbi alimentari; infatti, in scambi conflittuali, la madre forza l’alimentazione del bambino e non regola l’alternanza dei turni, lasciandosi guidare soltanto dai propri sentimenti; il figlio, a sua volta, rifiuta il cibo in risposta al controllo e all’intrusività materna. Questa modalità relazionale è stata osservata da vari autori nel quadro clinico dell’anoressia infantile (Benoit, 1993).

LEGGI ANCHE:

DEPRESSIONE – GRAVIDANZA E GENITORIALITA’ – PSICOPATOLOGIA POST-PARTUM – PERINATALE

LA RELAZIONE MADRE BAMBINO: UN MICRO COSMO DIADICO

BIBLIOGRAFIA:

- Benoit, D. (1993). Difficoltà di accrescimento e disturbi alimentari. Tr. it. in: Fava Vizziello, G. (a cura di) Manuale di Salute Mentale Infantile. Milano: Masson. 1996.

- Zinga D., Dae Philips S., Born L. (2005). Postpartum depression: we know the risks, can it be prevented? In Revista Brasileira de Psiquatria. Vol. 27, Print ISSN 1516-4446.

- Flykt, M., Kanninen, K., Sinkkonen, J., & Raija-Leena, P. (2010). Maternal depression and dyadic interaction: The role of maternal attachment style. Infant and Child Development. 19, 530-550.

- Gibb, B., Grassia, M., Stone, L., Uhrlass, D., McGeary, J. (2012). Brooding Rumination and Risk for Depressive Disorders in Children of Depressed Mothers. J Abnorm Child Psychol. 40, p. 318

- Pilowsky D.J., Wickramaratne P.J., Rush A.J., e altri, (2006). Children of currently depressed mothers: a STAR*D ancillary study , Am J.Psychiatry. 67(1), 126-36.

Il lato positivo racconta la storia di Pat (Bradeley Cooper) affetto da disturbo bipolare.

Il lato positivo racconta la storia di Pat (Bradeley Cooper) affetto da disturbo bipolare.

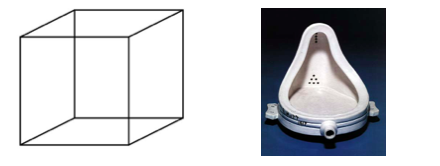

Ludovica Lumer, neurobiologa e filosofa, pioniera assieme a Semir Zeki nel campo della Neuroestetica, nel suo libro “La bella e la bestia: arte e neuroscienze” offre un’interessante rilettura dell’arte contemporanea alla luce delle attuali conoscenze del sistema nervoso; l’arte contemporanea infatti, proprio per le sue caratteristiche, esplora e rileva le nostre capacità percettive.

Ludovica Lumer, neurobiologa e filosofa, pioniera assieme a Semir Zeki nel campo della Neuroestetica, nel suo libro “La bella e la bestia: arte e neuroscienze” offre un’interessante rilettura dell’arte contemporanea alla luce delle attuali conoscenze del sistema nervoso; l’arte contemporanea infatti, proprio per le sue caratteristiche, esplora e rileva le nostre capacità percettive.

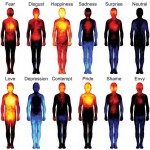

Il genere ha un ruolo determinante nel caratterizzare gli aspetti fisici del corpo, la struttura del cervello, le tendenze comportamentali, nonché la sensibilità e la reazione agli stati di malattia.

Il genere ha un ruolo determinante nel caratterizzare gli aspetti fisici del corpo, la struttura del cervello, le tendenze comportamentali, nonché la sensibilità e la reazione agli stati di malattia.