La mente bugiarda, come i bias cognitivi ci mentono sulla realtà

I bias cognitivi sono presenti e ineliminabili in ognuno di noi, sono indipendenti dalla cultura e dall’intelligenza individuale, sono la dotazione base di ogni cervello umano che ha sviluppato questi meccanismi nel corso della sua evoluzione con il fine di adattarsi il meglio possibile ad un ambiente complesso e pericoloso.

Il funzionamento della mente

Il termine inconscio indica genericamente tutte le attività mentali che si svolgono senza che l’individuo ne sia cosciente, più precisamente, nell’accezione moderna si riferisce a pensieri,

emozioni, rappresentazioni, modelli comportamentali che sono alla base dell’agire umano di cui il soggetto non è consapevole.

Sebbene il termine sia stato coniato dal filosofo romantico Friedrich Schelling nel XVIII secolo, le sue origini concettuali si possono rintracciare già nei filosofi greci; Platone parlava di un sapere nascosto all’interno dell’anima umana; successivamente Leibniz, in opposizione alla dottrina cartesiana che identificava la coscienza con la totalità della vita pensante evidenziava l’esistenza di pensieri di cui non siamo coscienti, le “percezioni insensibili”, ma è certamente con Freud ed i successivi psicologi del profondo che questo concetto è stato portato a livelli di diffusione mai raggiunti prima.

Purtroppo tale diffusione ha caratterizzato il significato del termine connotandolo come il contenitore dei contenuti psichici rimossi che tendono a riaffiorare in forma simbolica nei sogni, nei lapsus o negli atti mancati, quali espressioni di una serie di istinti e di desideri il cui contenuto non si manifesta in forma cosciente.

Sebbene già lo psicanalista Alfred Adler abbia utilizzato il termine in modo più riduttivo rispetto a Freud, più per designare quegli automatismi del pensiero e del comportamento che sono stati interiorizzati al punto da non essere più riconosciuti dalla coscienza che per definire una zona psichica vera e propria, collocandosi quindi come un antesignano del cognitivismo (non a caso fu l’autore di riferimento di Albert Ellis), è soltanto negli ultimi decenni che si è potuta sviluppare una concezione scientifica che ha reciso i legami teorici con la psicoanalisi portando nel 1987 lo psicologo cognitivista J.F. Kihlstrom ad introdurre il concetto di inconscio cognitivo che definisce l’interesse delle scienze cognitive volto a comprendere le dinamiche interne delle attività mentali come la percezione, il ragionamento, la comprensione del linguaggio, dei processi decisionali ecc. studiandone i meccanismi procedurali e le strutture categoriali.

L’inconscio cognitivo e i bias cognitivi

Ma quindi oggi concretamente quando parliamo di inconscio cognitivo a cosa ci riferiamo? Quali implicazioni concrete ha questa modalità di funzionamento?

Dobbiamo tener presente che l’approccio alla teoria dell’elaborazione delle informazioni prevede una memoria permanente sufficientemente ampia, una memoria di lavoro, molto più piccola, in cui buona parte dell’informazione proveniente dai canali sensoriali viene elaborata e di componenti funzionali, cioè di meccanismi necessari a far funzionare il modello procedurale.

In sostanza l’ipotesi è che la memoria a lungo termine per funzionare debba possedere degli schemi per elaborare l’informazione al fine di poter disporre rapidamente di conclusioni operative fondate prevalentemente sulle esperienze passate; vedremo più avanti il motivo di questa condizione.

L’idea suggerita è che i bias, al pari delle euristiche, non sono delle percezioni errate o pregiudizi cognitivi, ma dei veri e propri procedimenti mentali intuitivi che strutturano e definiscono la nostra percezione della realtà inducendoci a costruire una idea, anche indefinita o generica, su un argomento, per giungere rapidamente a delle conclusioni che ci consentano di agire.

Sono quindi delle vere e proprie “regole generali” che ognuno di noi utilizza per interpretare le nostre esperienze.

Prendiamo ad esempio il bias del pensiero dicotomico, la tendenza cioè ad interpretare il mondo in bianco o nero. Tale modello concettuale tende ad essere applicato automaticamente in moltissime situazioni; se una persona ci appare simpatica generalizzeremo questa impressione assumendo che lo sarà sempre, in quasi tutte le situazioni, parimenti se ci appare antipatica ci aspetteremo un comportamento coerente con la nostra visione e conseguentemente saremo propensi a rilevare e ad interpretare i comportamenti dell’altro in modo da confermare la nostra visione.

È evidente che tali procedure, attuandosi in modo sistematico, producono necessariamente una distorsione della realtà, nessuno è antipatico o simpatico sempre o per tutti; assumendo e concettualizzando le informazioni in questo modo si determinano nel tempo pensieri e convinzioni altamente disfunzionali, poco realistiche, che possono causare una vasta gamma di disagi e di sofferenze emotive.

I vantaggi dei bias

Ma perché allora ci affidiamo a questi processi che sfuggono alla nostra coscienza, che si attuano automaticamente, che inoltre appaiono grossolani ed imprecisi?

La prima risposta ci viene dall’evoluzione, la coscienza così come la conosciamo si è evoluta lentamente, affiancandosi gradualmente alle procedure “intuitive” che necessariamente dovevano essere utilizzate per decidere quali comportamenti attuare. Edelman propone che la coscienza di ordine superiore sia stata preceduta da una coscienza primaria dove si è mentalmente consapevoli delle cose del mondo, in cui si hanno immagini mentali del presente, ne sono dotati gli essere umani e anche animali privi di capacita linguistiche. “La coscienza primaria è coscienza di una scena composta da risposte ad oggetti ed eventi, non tutti collegati necessariamente da una relazione di causalità. Un animale dotato di coscienza primaria può discriminare e collegare tali oggetti ed eventi mediante la memoria della esperienze precedenti.” Ecco il perché della comparazione delle nuove esperienze con quelle che le hanno precedute, che risulta essere il modo più semplice e diretto per dare velocemente un senso agli avvenimenti; paragonare le nuove esperienze con situazioni simili già avvenute ci consente di disporre di soluzioni già sperimentate.

Teniamo presente che il primo livello di analisi di uno stimolo esterno effettuato dal nostro sistema nervoso riguarda le proprietà fisiche dello stimolo. Se ci viene chiesto di dire quale tra due oggetti è il più vicino a noi possiamo farlo senza difficoltà, ma non siamo in grado di spiegare quali operazioni siano state svolte per arrivare a quella conclusione, di fatto abbiamo un accesso cosciente al risultato della computazione, ma non a quest’ultima.

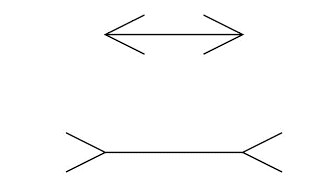

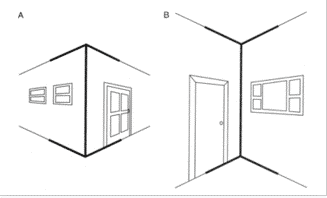

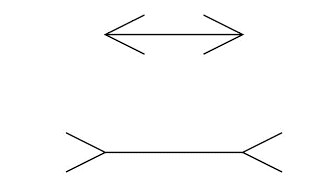

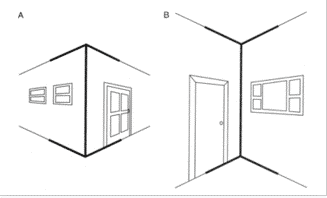

Questo a ben vedere non deve apparirci strano, il nostro cervello per decine di migliaia di anni si è visto costretto ad elaborare delle procedure che lo aiutassero a comprendere ed organizzare la complessità del mondo. Tutti gli atti percettivi ad esempio sono condizionati dalle procedure adottate per raggruppare gli stimoli in dati interpretabili ed anche in questo caso il confronto avviene con i modelli memorizzati. Prendiamo ad esempio l’illusione di Muller-Lyer.

Classico esempio di errore dello stimolo, l’errore percettivo che consiste nel vedere le cose del mondo non secondo le loro mere caratteristiche fisiche, ma secondo le specifiche conoscenze che gli individui dispongono al riguardo.

Infatti nel caso citato assumiamo automaticamente che la linea che presenta l’apertura verso l’esterno sia più lunga perchè gli angoli interni vengono confrontati con il modello a disposizione che ci suggerisce che la loro presenza caratterizza una maggiore lontananza, mentre al contrario gli angoli esterni appaiono generalmente più vicini.

Il dato rilevante è che la “convinzione“ che le due linee siano diverse permane anche dopo che le abbiamo misurate più volte, a dimostrazione del fatto che i dati percepiti (ed elaborati), inconsapevolmente mantengono una costante resistenza all’esame di realtà.

Se la sterminata mole di evidenze scientifiche ci ha portato ad accettare l’idea che molte attività percettive importanti vengono svolte “automaticamente” dal nostro cervello non deve poi stupirci se troviamo modalità analoghe anche nel sistema concettuale.

Pensare consapevolmente richiede infatti molto tempo e molto impegno, se dovessimo essere consapevoli di tutte le nostre attività procedurali saremmo così tanto indaffarati ad elaborare informazioni da non riuscire a fare altro.

Quindi la tendenza alla semplificazione, all’utilizzo cioè di bias, che ci consentono di attivare risposte rapide senza perdere troppo tempo nell’attività computazionale e lo svolgimento di tale attività in modo automatico, si dimostra un ottimo modo di funzionamento, almeno nella maggior parte delle situazioni.

Immaginate che mentre camminate in una foresta vedete sul sentiero una forma snella e curva, solo la corteccia può capire se si tratta di un bastone o di un serpente, ma per svolgere questa analisi deve raccogliere ulteriori informazioni, magari si deve avvicinare alla sagoma ecc. L’amigdala invece, la ghiandola deputata a mantenere l’archivio emozionale sulla base della elaborazione primaria, si attiva subito senza avere il problema di capire esattamente se lo stimolo percepito è realmente un serpente, per il suo modello stereotipato è sufficiente che gli somigli, che possa essere potenzialmente un pericolo per attivarsi ed indurre la

paura e la fuga.

Di fatto, in genere, tale comportamento risulta più efficace dell’eventuale analisi dettagliata svolta dalla corteccia.

Dal punto di vista della sopravvivenza è meglio reagire alle circostanze potenzialmente pericolose come se lo fossero piuttosto che non reagire affatto.

A lungo termine confondere un’ombra con un orso è molto più conveniente del contrario.

Il processo automatico è così radicalizzato che il significato emotivo di uno stimolo può essere valutato dal cervello prima che i sistemi percettivi abbiano finito di elaborarlo. Il cervello utilizza infatti un’estensione del falso positivo; generalizzando a dismisura le situazioni potenzialmente pericolose cerca di salvaguardare la nostra vita anche a scapito del nostro benessere.

Le conseguenze dei bias cognitivi

Una delle conseguenze più perturbanti è che la nostra mente non ha fra i suoi compiti quello di immagazzinare la realtà come fosse una macchina fotografica, o un registratore di suoni; tale compito gli è impedito dai limiti sensoriali della nostra specie, noi non abbiamo la capacità di percepire tutti gli stimoli presenti nella realtà, tant’è che dobbiamo applicare una selezione anticipatoria che ci porta a cogliere solo alcuni degli aspetti rilevabili, in genere in base alle nostre esperienze convinzioni o aspettative. Essa infatti si è sviluppata per svolgere un compito molto più complesso, adattarsi cioè rapidamente a situazioni nuove o impreviste, valutarle rapidamente sulla base delle nostre necessità e garantire una risposta veloce, anche se i dati a disposizione sono pochi o incompleti; questo non ci garantisce necessariamente l’emissione della risposta migliore, piuttosto quella più rapida finalizzata a commettere l’errore meno dannoso.

L’idea secondo cui abbiamo un accesso limitato al funzionamento della nostra mente è difficile da accettare, poiché è ovviamente estranea alla nostra esperienza; assumere l’idea che molte delle nostre azioni e delle nostre emozioni siano innescate da eventi di cui non siamo consapevoli, meccanismi psichici che agiscono su di noi a nostra insaputa, che hanno effetti tangibili e spesso indesiderabili utilizzando delle procedure “automatiche” che non conosciamo, ci appare particolarmente gravosa perché apparentemente indebolisce il senso di continuità e solidità della nostra personalità, percepita come un continuum lineare e coerente.

Questa visione non rende però completamente giustizia alla nostra complessità ed anche alle nostre potenzialità; se è vero infatti che nell’elaborazione primaria il processamento dell’informazione per soddisfare il criterio della velocità si vincola il prima possibile ad una particolare interpretazione a scapito di tutte le altre possibili interpretazioni producendo errori piuttosto gravi di comprensione e giudizio, va evidenziato che siamo in grado di recuperare le linee di pensiero tagliate fuori, di ampliare e migliorare le connessioni concettuali, di sviluppare strategie ed interpretazioni più articolate e complesse.

Possiamo quindi affrancarci da questi processi distorsivi a condizione però di accettare che i bias cognitivi sono presenti e ineliminabili in ognuno di noi, che sono indipendenti dalla cultura e dall’intelligenza individuale che, in quanto strutturali, sono la dotazione base di ogni cervello umano che ha sviluppato questi meccanismi nel corso della sua evoluzione con il fine di adattarsi il meglio possibile ad un ambiente complesso e pericoloso.

Per farlo dobbiamo confrontarci con la principale di tutte le illusioni cognitive: il bias del punto cieco, un termine introdotto dalla psicologa Emily Pronin dell’Università di Princeton, che si riferisce alla difficoltà di rilevare i nostri stessi pregiudizi.

Questa distorsione consiste nell’attribuire a se stessi un’oggettività e un’affidabilità superiore a quella riconosciuta alle altre persone, riguarda cioè la nostra incapacità di prendere atto dei nostri pregiudizi cognitivi e la tendenza a pensare di essere meno prevenuti degli altri. Pensiamo di vedere le cose in modo più oggettivo e razionale, come sono veramente “nella realtà” a differenza degli altri ai quali attribuiamo un giudizio limitato, ritenendo che le nostre esperienze e circostanze di vita ci abbiano dato una prospettiva più ampia, ricca e saggia rispetto a quella sviluppata dalle altre persone.

Quanto sia diffusa questa tendenza ce lo indica chiaramente una recente ricerca condotta dall’Università di Stanford secondo la quale l’87% delle persone riteneva di avere una visione della realtà superiore alla media e il 63% giudicava se stesso oggettivo e privo di pregiudizi.

Accettare la nostra parzialità, accettare l’idea che non vediamo le cose come sono ma per come siamo, che tendiamo a creare una propria realtà soggettiva non necessariamente corrispondente all’evidenza data è il primo e più importante passo da compiere per poterci liberare, almeno parzialmente, dal dominio delle distorsioni cognitive.

Dobbiamo abbandonare il realismo ingenuo che ci induce a credere che vediamo il mondo intorno a noi in modo obiettivo, che esista una realtà oggettiva e da noi percepibile, che i nostri sensi ci garantiscono di percepire la realtà direttamente per come è senza alcun processo interposto. Dovremmo inoltre sforzarci anche di accettare di non essere in grado di pensare razionalmente, che i nostri processi di ragionamento si fondano su schemi intuitivi piuttosto che su modelli logici che utilizzano regole precise e che portano a conclusioni incontrovertibili, come invece siamo portati comunemente a credere, e che sviluppare la nostra limitata capacità razionalizzante rappresenta per noi un impegno particolarmente gravoso.

Solo così facendo potremmo lavorare fattivamente su un miglioramento dei nostri sistemi concettuali sviluppando euristiche più articolate e funzionali, abbastanza complesse da riuscire a definire ed affrontare efficacemente la complessità della realtà.