Quanti sono gli ‘stati del mondo’? Il ruolo del metaverso

L’avatar tridimensionale del metaverso costituisce una sintesi digitale di aspetti legati alla figura, alle espressioni, alla voce e a tutti i tratti fondamentali del comportamento dell’entità vera –a meno che non si voglia intenzionalmente dissimularla.

Introduzione

Il

metaverso, tra fantascienza e innovazione tecnologica.

Con metaverso si allude a un ecosistema che collega – in rapporto osmotico – la realtà effettiva a quella virtuale e a quella aumentata.

È il web 3.0, bellezze!

Dal termine “universo” unito al prefisso greco “mèta”, il metaverso è un luogo che risale all’idea dello scrittore N. Stephenson. Nel suo romanzo di fantascienza post-cyberpunk del 1992, ‘Snow Crash’ –ambientato a Los Angeles alla fine del XX secolo– egli narrava di un mondo parallelo a quello reale, localizzato nel cyberspazio, all’interno del quale i soggetti si rifugiavano interagendo tramite i propri avatar.

Esiste però una sostanziale diversità fra il metaverso à la Stephenson e il metaverso in fase di sviluppo attualmente –o meglio, i tanti metaversi (infatti, le piattaforme sono molte). Oggi si tratta di un’architettura tecnologica di “realtà miste” (effettiva, virtuale e aumentata) senza soluzione di continuità, in un ambiente 3D (Riva, 2022). Tanto più sarà la capacità immersiva del soggetto e della tecnologia, nonché la credibilità e la personalizzazione dell’avatar tridimensionale, tanto minore la soluzione di continuità fra le realtà del metaverso. Fino ad arrivare al paradosso, come sostengono alcuni pensatori del metaverso, che tale fluidità faccia collassare le varie realtà in una unica. E, allora, quali fra i probabili “stati del mondo” diventa quello certo? Ci immergiamo quindi in un contesto di incertezza pervasiva.

Come si vedrà più avanti, sotto il profilo delle neuroscienze, la “realtà mista” del metaverso cambia il rapporto tra cervello umano e digitale rispetto alle altre esperienze umane nel cyberspazio. Il metaverso, infatti, costituisce una sofisticata tecnologia “trasformativa”, capace di modificare i meccanismi cognitivi dei soggetti e di mutare la loro idea di realtà (Riva, 2022).

Le caratteristiche dei metaversi

L’avatar tridimensionale del metaverso costituisce una sintesi digitale di aspetti legati alla figura, alle espressioni, alla voce e a tutti i tratti fondamentali del comportamento dell’entità vera –a meno che non si voglia intenzionalmente dissimularla (oltre al dolo, ci sono ulteriori pericoli collegati all’avatar, come si spiegherà più avanti).

Altra caratteristica fondante il metaverso è una struttura decentralizzata costituita dalla polverizzazione di un gran numero di utenti in tanti spazi, come il mercato immobiliare, settore dei videogiochi, eventi virtuali tra cui matrimoni (tra avatar!), e tutti gli altri segmenti digitali (già attuali o potenziali) che sottendono l’intreccio tra esperienze tratte dal mondo reale, fantasia e creatività.

E, a proposito di matrimoni, ci appaiono ancora alquanto bizzarri (semplice questione di abitudine?) quelli celebrati nel cyber. Dal matrimonio tra il medico giapponese e il suo amatissimo ologramma (Fiocca, 2019) alla più recente unione tra una coppia di avatar indiani, con tanto di avatar invitati –ben 2.000, una cosa in grande– tra i quali spiccava l’avatar del defunto padre della sposa (forse un tantino grotty!).

Considerando un’interpretazione strettamente economico-finanziaria, il metaverso crea nuovi “cyber-mercati”, dove –rispetto ai mercati “tradizionali”, anche di natura digitale– si accrescono notevolmente le interazioni e le opportunità di scambio tra soggetti. Il metaverso crea un mercato parallelo dove i soggetti economici –riflessi dei propri avatar– possono effettuare scambi di oggetti digitali, gli Nft (Not fungible token).

Queste nuove opportunità di transazioni, con la creazione di nuovi mercati e la soddisfazione di una domanda innovativa e tecnologicamente sempre più sofisticata da parte degli “avatar-consumatori-investitori”, costituiscono dei miglioramenti in termini paretiani.

E, naturalmente, dove esiste un mercato, esiste un mezzo di pagamento. Qual è la moneta/valuta nel metaverso? Questo argomento rinvia alle criptovalute.

E, inoltre, come vengono contabilizzate/registrate le transazioni? Questo tema rimanda alla blockchain.

E, ancora, chi regolamenta il mercato metaverso? Tale questione rinvia, almeno in parte e nell’ambito della UE, alla strategia europea per i dati.

Tutti aspetti, questi, al centro dell’attuale dibattito.

Criptovalute, blockchain, regolamentazione dei metaversi

Rispetto al primo punto, fra le principali criptovalute ci limitiamo a citare “Sand” del metaverso “The Sandbox”, un marketplace specializzato in Nft di lusso. Viene utilizzata per partecipare a giochi, acquistare accessori volti a personalizzare gli avatar, per acquistare le cosiddette land, ecc. I metaversi sono appunto divisi in lotti di “terreni” tridimensionali sui quali organizzare eventi e sfruttare opportunità di promozione del proprio brand. Come nel mondo reale, i terreni nei metaversi sono scarsi, e naturalmente la loro scarsità ne determina il valore. Senza la scarsità delle land, molti appezzamenti verrebbero probabilmente abbandonati, con ricadute negative su quello specifico metaverso e sui loro utenti. La scarsità delle terre assolve una duplice funzione: assicurare il valore intertemporale dei terreni e, quindi, mantenere “fertili” questi ultimi. In altri termini, assicurare la competitività e lo sviluppo di quello specifico metaverso. Nel Sandbox, il valore dei terreni è attualmente molto elevato.

Associata alle criptovalute, vi è il modello tecnologico della blockchain. Infatti, gli oggetti acquistati tramite le criptovalute rimangono di proprietà dell’utente acquirente in maniera indelebile, poiché la sua proprietà viene registrata sulla blockchain e rimane accessibile dal wallet dell’utente. Si ottiene in tal modo sia la tracciabilità delle transazioni sia la tracciabilità dei diritti di proprietà rimuovendo la necessità degli intermediari tenuti ad agire come terze parti di fiducia: l’impianto della blockchain concorre fortemente all’architettura decentrata del metaverso.

Aspetto cruciale di una blockchain è la interoperabilità: essa è la potenziale capacità di comunicare tra gli ecosistemi blockchain attraverso la costruzione di catene di collegamento. Queste ultime garantiscono che due diversi meccanismi di blockchain siano in grado di connettersi, interagire, condividere informazioni. Ogni singola blockchain memorizza informazioni diverse; pertanto, la creazione di un sistema interoperabile fa sì che la comunicazione attraverso la blockchain diventi più efficiente. Tramite una serie di catene individuali che lavorano simultaneamente, le capacità dell’ecosistema nel suo complesso risultano potenziate.

Grazie alla tecnologia blockchain, la finanza è naturale deputato alle applicazioni del metaverso-MetaFi (Cafaro, 2022). La finanza decentralizzata, in particolare, è un ecosistema in evoluzione che consente transazioni digitali tra le parti attraverso i cosiddetti smart contract (“contratti intelligenti”), cioè protocolli informatici che verificano l’esecuzione di un contratto, registrati sulla blockchain. Gli utenti sono in grado di effettuare transazioni finanziarie direttamente tra loro, senza il coinvolgimento di un’autorità centrale, di banche o di altre organizzazioni finanziarie tradizionali. Poiché non è necessario un intermediario, le transazioni finanziarie sono considerate più veloci, convenienti ed efficienti; Tuttavia, rimane un nodo centrale, che è la definizione completa del quadro della regolamentazione della finanza decentralizzata.

Ed eccoci arrivati alla questione della regolamentazione –non solo nel campo finanziario, dunque – nei metaversi.

Chi regola il metaverso? È questo tra gli aspetti più delicati –e forse uno dei gangli più deboli dell’intera catena– di tale universo. Un universo connotato da tanti stakeholder portatori di interessi diversi, dalla multidimensionalità, dalla sua frammentazione e decentralizzazione, alla globalizzazione. Tutti fattori che concorrono alla complessità della formulazione di un quadro giuridico del metaverso, con la definizione di responsabilità, tutele, diritti degli utenti. Basti pensare, tra i tanti aspetti, ai rischi di furto di identità e di sostituzione di persona; alla garanzia di protezione dei dati personali. L’interoperabilità stessa tra le varie piattaforme, e con essa la condivisione di informazioni fra utenti e la intensa interazione fra questi ultimi, costituisce sì un valore aggiunto, ma non è priva di rischi e incertezze. E poi, chi proteggerà adeguatamente un segmento di mercato tanto importante e delicato come quello dei giovani, specie dei nativi digitali, specie tra quelli che già oggi accusano disturbi legati alle tecnologie? Inoltre, qualcuno potrebbe ingannarsi pensando di essere un avatar (“illusione dell’incorporazione”), e ciò sarebbe particolarmente rischioso per i soggetti psichiatricamente vulnerabili che potrebbero avere esperienze psicotiche di sdoppiamento. E, ancora, il problema della manipolazione, giacché l’ambiente in cui il soggetto vive modifica la propria percezione del reale e del sé (cfr., ad esempio, Madary-Metzinger, 2016). Tra i rischi, la derealizzazione, depersonalizzazione e, più in generale, il venir meno di una “esperienza cosciente”.

La “strategia europea per i dati” sta mettendo in campo alcune soluzioni che contribuiscono a fornire risposte alle tante perplessità sul metaverso: tra queste l’Intelligence Artificial Act, il Digital Markets Act, il Digital Services Act, il Data Governance Act e il Data Act.

Mondi fluidi, spersonalizzazione del proprio corpo, “stati di natura”

Poiché le interazioni avvengono sulla base delle proprie esperienze, gli individui-avatar vivono simultaneamente – e parallelamente – in un continuum: realtà effettiva-virtuale-aumentata. Allora, il soggetto quanti “stati del mondo/stati di natura” percepisce contemporaneamente?

O tale trilogia può collassare in una sola e unica dimensione: l’esperienza?

Su quest’ultimo punto sembra opportuno richiamare il pensiero del filosofo D. J. Chalmers.

Le realtà virtuali costituiscono realtà a tutti gli effetti? I pensatori del metaverso

Tra i pensatori che hanno contribuito al dibattito sul metaverso (di cui una buona sintesi è in La Trofa, 2022), si cita il filosofo australiano Chalmers, direttore del Center for Mind, Brain and Consciousness della New York University. Il suo volume del 2022, “Reality+: i Mondi Virtuali e i Problemi della Filosofia” esplora enigmi esistenziali ed antichi; pone importanti domande sul significato filosofico della tecnologia virtuale; conia il termine “tecnofilosofia”, ovvero l’approccio interdisciplinare di sollevare domande filosofiche sulla tecnologia e avvalersi della tecnologia per rispondere a domande filosofiche.

Il libro ha come tesi centrale che “la realtà virtuale è realtà genuina”. Sostiene, cioè, l’espansione del nostro senso di realtà.

Nella sua idea sul rapporto tra le realtà e la mente umana, le realtà virtuali costituiscono infatti realtà a tutti gli effetti, poiché esse sono in grado di determinare esperienze significative per un soggetto, come avviene appunto nel mondo fisico corporeo. Per tale ragione, l’evoluzione delle “realtà miste” all’interno del metaverso condurrà ineludibilmente a una separazione meramente fittizia tra reale e digitale.

Come riconosce l’autore stesso, tali affermazioni vanno però calibrate e stemperate facendo i conti –tra i molteplici fattori– con “l’attitudine” degli individui. E tale attitudine è funzione di numerose variabili, tra cui il gap intergenerazionale. Mentre gli immigrati digitali sono più inclini a considerare i mondi digitali come di seconda classe e non completamente reali, i nativi digitali sono abituati a frequentare le realtà digitali. E anche l’abitudine crea un’attitudine (e viceversa). Per i nativi digitali i mondi virtuali fanno parte della realtà e sono trattati in questo modo. Analogamente, chi ha una attitudine/preferenza fortemente spiccata per la natura tenderà a marginalizzare il mondo digitale.

Di conseguenza, egli aggiunge, è l’importanza che si attribuisce alle cose a renderle davvero reali. Ad esempio, gli Nft, se diventano sempre più importanti nella nostra vita, diventano reali. Si tratta di un reale non di secondo piano, poiché essa nasce all’interno della realtà vera e di fatto la estende. Dunque, l’autore preferisce piuttosto parlare di una realtà di secondo livello, distinguendo la componente reale originale da quella derivativa.

La prospettiva delle neuroscienze

Nel campo delle neuroscienze, le evidenze sperimentali documentano che il tipo di corpo virtuale indossato da un individuo induce in quel soggetto cambiamenti percettivi, attitudinali e comportamentali, includendo anche l’elaborazione cognitiva (Banakou et al., 2018; una buona sintesi è in Riva, 2022). Nel metaverso, questa capacità arriva fino a far entrare un individuo nel corpo digitale di un altro (“illusione di proprietà del corpo”) grazie a sofisticate tecniche immersive.

In particolare, nell’esperimento condotto in un laboratorio di realtà virtuale da Banakou e colleghi (2018), un gruppo di partecipanti ha incarnato il corpo digitale di Einstein (prototipale di una super-intelligenza), mentre il gruppo di controllo incarnava corpi digitali di intelligenza “normale”. Le dimensioni dell’ambiente virtuale e le proporzioni del contenuto erano equivalenti alle dimensioni e alle proporzioni della vita reale e identiche per entrambi i gruppi (“Einstein”, “Normal”). I partecipanti sono stati assegnati casualmente nei due gruppi. Entrando nell’ambiente virtuale, i partecipanti si sono trovati in una stanza virtuale in cui il loro corpo è stato visivamente sostituito dall’Einstein a grandezza naturale o da un corpo di un giovane adulto (“Normal”). Ne è risultato che l’incarnazione di persone in un corpo fortemente associato a capacità cognitive ad elevate prestazioni si traduceva in prestazioni cognitive migliorate. Dunque, l’evidenza empirica tramite lab ha evidenziato l’esistenza dell’“illusione di proprietà del corpo”. Della serie: “Se sono Albert Einstein, devo esserne all’altezza, e le mie capacità mutano di conseguenza”. La manipolazione della proprietà del corpo funziona!

Date le forti implicazioni, si richiama un altro lavoro di Banakou e collaboratori (2016), in cui si dimostra per via sperimentale come l’“illusione di proprietà del corpo” sia in grado di determinare mutamenti nell’attitudine alla discriminazione, al pregiudizio e al ricorso a stereotipi negativi, come quelli razziali o verso gli anziani (questi ultimi si confrontano con forme più o meno implicite di discriminazione di natura anagrafica).

Gli autori hanno condotto la sperimentazione con partecipanti di sesso femminile in cui il corpo virtuale era nero o bianco. Anche in questo caso l’esperimento è stato condotto in un laboratorio di realtà virtuale. Il corpo del partecipante è stato sostituito dal corpo virtuale “Black” o “White”. L’ipotesi dell’esperimento era che l’incarnazione dei bianchi in un corpo virtuale dalla pelle scura avrebbe portato a una riduzione del pregiudizio razziale implicito negativo nei confronti dei neri. I risultati hanno mostrato una diminuzione generale del pregiudizio indipendentemente dal tipo di corpo e che la distorsione implicita diminuiva soprattutto nei partecipanti con il corpo virtuale nero.

Gli autori stessi tuttavia riconoscono i limiti della propria ricerca, sottolineando come vi sia bisogno di ulteriori studi per essere in grado di comprendere gli esatti meccanismi che conducono all’“illusione di proprietà del corpo”.

Alcune conclusioni. Tra vite confusive, trade-off, razionalità e complessità umane

Il metaverso permette di far sperimentare il senso di “presenza” e dell’“esserci”. Ma dove? Queste vite parallele rischiano di diventare confusive?

Emerge così un trade-off tra nuove opportunità e nuovi rischi?

Di fronte a questi progressi digitali, di quanto deve alzarsi l’asticella circa le aspettative sulla razionalità umana affinché vengano evitati forti bias e illusioni –finanche “l’illusione di proprietà del corpo”, che è qualcosa di così immediato e materiale?

Ma, allo stesso tempo, quanto sono in grado queste nuove realtà digitali di rappresentare, simulare, proiettare la complessità umana?

Le conclusioni rimangono solo domande.

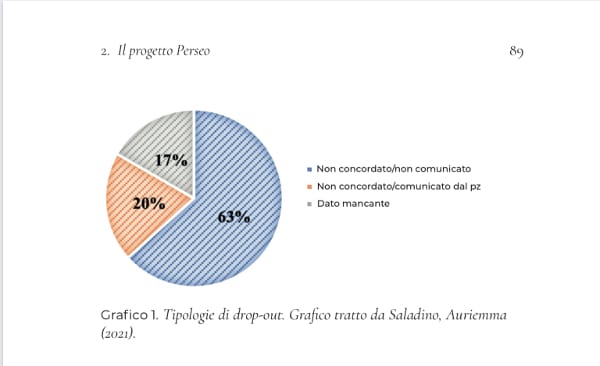

Un lavoro presentato in modo chiaro ed esaustivo, di scorrevole e piacevole lettura, che analizza e invita a prestare attenzione a un fenomeno molto importante per gli addetti ai lavori. Un utile spazio di riflessione per il professionista lettore, da sfruttare come possibilità volta al miglioramento della qualità del servizio offerto al paziente, al fine di ridurre la possibilità di drop-out o sfruttare lo stesso come possibilità di indagine e crescita.

Un lavoro presentato in modo chiaro ed esaustivo, di scorrevole e piacevole lettura, che analizza e invita a prestare attenzione a un fenomeno molto importante per gli addetti ai lavori. Un utile spazio di riflessione per il professionista lettore, da sfruttare come possibilità volta al miglioramento della qualità del servizio offerto al paziente, al fine di ridurre la possibilità di drop-out o sfruttare lo stesso come possibilità di indagine e crescita.