Il potere delle immagini nella scoperta di valori e ostacoli di vita

Un’indagine preliminare sull’uso delle carte Dixit per l’esplorazione dei Valori in prospettiva ACT presentata al I Congresso Nazionale CBT Italia del 4-5 Novembre a Firenze.

Il significato dei valori nell’Acceptance and Commitment Therapy

Con il termine valore, nell’Acceptance and Commitment Therapy (ACT), si intende qualcosa di diverso dagli obiettivi personali, dalle aspirazioni concrete e dalla morale: i valori sono sentieri di vita, che guidano l’azione impegnata lungo tutto l’arco dell’esistenza. Possiamo avvicinarci ai nostri valori tramite insiemi di obiettivi, concreti, fattibili e praticabili. Facendo alcuni esempi: ad un valore come quello di “prendersi cura della propria relazione”, un individuo potrebbe scegliere diversi obiettivi come “ascoltare il proprio partner”, “essere sincero con lui/lei” etc. Se una persona ha come valore “mangiare sano” potrebbe perseguire azioni e darsi obiettivi legati alla dieta, al come farla, a cosa mangiare. Se il valore è “prendersi cura del proprio fisico”, potrebbe sviluppare obiettivi come “andare in palestra”, “camminare” etc. (Bassanini, 2013). Mentre un dato scopo, come laurearsi o sposarsi è limitato nello spazio e nel tempo ed implica un traguardo (o trofeo) da raggiungere, il valore si dipana in tutto l’arco di vita e, benché sia soggetto a cambiamento di forma e contenuto durante lo sviluppo, non è identificabile con qualcosa di “conquistabile” (Harris 2022). Piuttosto, nell’ACT si parla di direzioni, di indicazioni “verso” ciò che è importante: di frequente si usa la metafora della stella polare, essa indica il nord, è fondamentale per navigare al buio in assenza di riferimenti, ma a nessuno verrebbe mai in mente di raggiungerla fisicamente! La ricerca di un valore personale dovrebbe sempre partire dalla domanda “Che tipo di persona vorresti essere in questo ambito della tua vita?”, focalizzandosi sui bisogni personali più che sul contesto degli altri. Valori e obiettivi non sono, quindi, la stessa cosa. Agire alla luce dei nostri Valori ed entrare in contatto con essi è un passo essenziale per dare significato alla nostra vita. All’interno dell’ACT, quando parliamo di Valori, essi non vanno intesi dal punto di vista etico o morale, ma come tutto quello che è veramente importante nella vita di ogni persona (Hayes et al., 2006). Nella pratica clinica, a questo punto, si osservano di frequente blocchi più o meno prolungati: i clienti riflettono perplessi su un concetto che difficilmente ha trovato spazio in una società improntata alla competizione feroce, che giudica fragilità e debolezze come peccati veniali di cui vergognarsi. Dopodiché, si assiste spesso ad una svalutazione inconsapevole dei propri bisogni, ad esempio in presenza di perfezionismo patologico: essi sono considerati come indice di fragilità, creando un ambiente fertile per l’autocritica e l’auto-svalutazione (Cheli et al, 2021).

Evitamento esperienziale e fusione cognitiva

La difficoltà ad identificare i Valori, fa da contraltare alle difese messe in atto dalla persona stessa: proprio quando si indaga ciò che c’è di più importante, emergono in superficie ostacoli, demotivazione e blocchi che sembrano insormontabili. Frasi come “È tutto inutile, sono solo illusioni!”, oppure “Tanto non ci riuscirò mai finché non…” sono all’ordine del giorno, quando abbiamo a che fare con la fusione cognitiva e l’evitamento esperienziale. Ogni possibile azione positiva per se stessi, o anche solo l’immagine in prospettiva di essa, genera sofferenza, poiché aggrappata intimamente con l’incapacità già sperimentata, con l’evitamento doloroso e l’autocritica. L’evitamento esperienziale diventa una sorta di lente distorta attraverso la quale ci si ricostruisce in relazione al contesto esterno: tutto ciò che compone una vita ricca e significativa non è alla nostra portata, non ce la meritiamo o non siamo neppure in grado di immaginarla. La fusione cognitiva peggiora se invece che lavorare con persone ben allenate, ad alto funzionamento e preoccupate abbiamo di fronte quelle a funzionamento minore e con alti livelli di evitamento esperienziale. Queste ultime potrebbero non avere la minima idea di cosa sia importante per sé ed essere così assuefatti all’autocritica, da respingere ogni domanda o esercizio verbale relativo ai Valori. Harris (2011) consiglia, in questi casi, di dedicarsi maggiormente allo sviluppo della defusione cognitiva, poiché si è fusi con il proprio comportamento di evitamento esperienziale al punto da non riuscire a mettere a fuoco nient’altro di significativo. Un cambio di prospettiva e metodo è largamente incoraggiato, nell’ottica di flessibilità funzionale dell’ACT. L’unione fra evitamento esperienziale e fusione cognitiva, rende ragione del meccanismo di ostacolo al cambiamento di abitudini disfunzionali che portano a sofferenza. Per fare un esempio, se penso che vorrei davvero tanto perdere 20 chili (che è un obiettivo, e non un valore), ma non considero sul momento l’importanza consolatoria che il cibo potrebbe aver avuto costantemente nella mia vita per allontanare le emozioni negative (evitamento esperienziale), mi ritroverò ogni anno a criticarmi ferocemente per la mia incapacità, senza esser stata in grado di valutare la situazione nel suo complesso, una sorta di pro e contro. Questo potrebbe portare a incastrarmi in un loop periodico di buoni propositi sistematicamente falliti, che ad ogni ripetizione affonda la mia autostima e aumenta l’autocritica impedendomi, di fatto, di proseguire verso il perseguimento dei miei Valori.

Essendo l’ACT un insieme di metodologie altamente flessibili e adattabili al singolo cliente, è ricca di materiali che coinvolgono ogni canale comunicativo, compreso quello artistico. Il gioco di narrazione e interpretazione Dixit, ideato da Jean-Louis Roubira e illustrato da Marie Cardouat (2008) contiene delle carte con illustrazioni colorate e molto evocative, che nel gioco servono per arrivare ad indovinare il concetto espresso dal giocatore di turno. Visto l’alto potenziale narrativo, queste carte sono state utilizzate in setting multipli, sia terapeutici, che formativi, che educativi (Corbo, 2021).

L’uso delle carte Dixit con una prospettiva cognitivo comportamentale, è stato esaminato dai colleghi Chiarelli et al. (2019), i quali hanno trovato che l’uso di queste carte può consentire ai clienti di contattare i propri valori in modo più libero e spontaneo ed espandere la conversazione sui valori, specialmente con i giovani clienti, che presentavano difficoltà nella scelta dei valori attraverso il linguaggio, e nel rispondere a domande-spunto. Le carte Dixit sono risultate un ottimo strumento per riflettere sui propri valori in modo diretto, senza filtri e adatto anche a chi fa fatica ad accedere al proprio dialogo interno.

Esplorare i valori: l’uso delle carte Dixit – Un’indagine preliminare

Proprio tenendo conto dell’impatto dell’autocritica nel blocco dell’esplorazione dei propri valori, e dell’importanza di contenerla per avere una visione più realistica e fattibile del proprio percorso di vita, ho creato un paradigma che utilizza le carte Dixit per indagare insieme al cliente entrambi gli aspetti dell’esperienza in contemporanea (Migliore, 2022). L’intento era di offrire un clima di riflessione realistico e pragmatico, che tenesse conto sia di ciò che era desiderato (Verso), che di ciò che in quel momento egli percepiva come un ostacolo (Via da). L’ipotesi di base è che questa modalità possa offrire una maggiore normalizzazione nella scoperta dei propri valori e obiettivi di vita, alla luce di ciò che viene percepito come ostacolo, e che questo possa limitare l’autocritica percepita. Questa indagine preliminare sull’uso delle carte Dixit per l’esplorazione dei Valori in prospettiva ACT è stata presentata al I Congresso Nazionale CBT Italia del 4-5 Novembre a Firenze.

Basandomi sul concetto “Via da…Verso” della matrice ACT, ho indagato sia i valori che gli ostacoli percepiti nel perseguirli. La mia ipotesi considera la difficoltà che rileviamo così spesso nel perseguire il benessere, come funzione della mancata considerazione degli ostacoli che ci troviamo normalmente di fronte: mi son chiesta, quindi, se non fosse più realistico far immaginare al contempo entrambi gli aspetti.

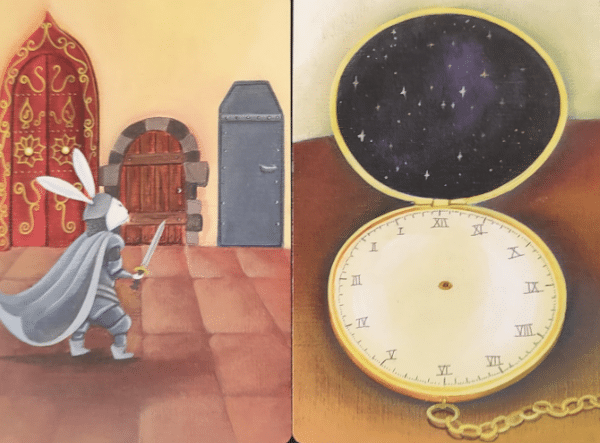

Ho proposto questo paradigma sia ad adulti che ad adolescenti, utilizzando il mazzo base e l’espansione Harmonies, la quale presenta toni leggermente più “cupi e inquietanti”. Quest’ultima offre spunti di riflessione più profondi circa gli ostacoli “storici” sperimentati dal cliente. La proposta di un esercizio basato su una stimolazione visiva ha introdotto nel setting cognitivo comportamentale un elemento divertente, giocoso e ricco di spunti di dialogo, specialmente nei casi in cui risultava difficile identificare pensieri e credenze per mancanza di contatto con il dialogo interno. Nel caso, ad esempio, di un adolescente che affrontava le sedute in quasi completo silenzio, fortemente oppositivo e recalcitrante, la scelta di due carte del mazzo classico, aveva consentito l’accesso a due temi centrali della sua vita: siamo riusciti, così, ad entrare in contatto con il tema principale che lo guidava quotidianamente, essere responsabile, e ciò che percepiva come un ostacolo pressante, il tempo (Figura 1). L’uso delle carte ci ha permesso di entrare in uno spazio nuovo, prima vietato, fatto di un dialogo vero. Insieme abbiamo continuato ad esplorare quei due temi così importanti e controversi per lui, continuando a far riferimento alle carte scelte, che avevamo fotografato e tenuto sul telefono.

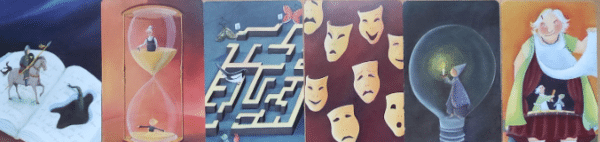

A differenza dei colleghi della precedente sperimentazione, ho scelto di non imporre limiti temporali all’interno della seduta, per l’esercizio, e nessun limite nel numero delle carte scelte. Questo mi ha permesso, con clienti con spiccate doti di introspezione, di far emergere diversi temi e di poterli mettere in relazione con i loro ostacoli in modo più completo. Nel caso di una ragazza molto loquace e dotata di un dialogo interno ricco, utilizzando le carte Harmonies abbiamo osservato una vera e propria danza di temi essenziali, nella quale Valori ed ostacoli prendevano e lasciavano la scena a turno. Le carte scelte e fotografate ci hanno fornito un’ancora cui tornare per riflettere sulle implicazioni più specifiche: abbiamo identificato i valori per lei essenziali, quali essere una persona umana e profonda, che sa ascoltare e che sa investire nelle proprie caratteristiche di personalità. La presenza del tema contrapposto ci ha permesso, invece, di visualizzare il grande impatto che il perfezionismo, il giudizio e l’autocritica avevano sulle sue scelte, rendendola di fatto bloccata nelle scelte di vita (Figura 2). Diversi clienti hanno riportato di aver sperimentato più libertà durante un compito simile, piuttosto che nella scoperta dei valori attraverso le domande più classiche. La componente morale, comunemente associata al termine, fa sì che si sperimenti una sorta di “obbligo alla positività” e di converso l’autocritica feroce verso il sentirsi bloccati nella scelta: “sono proprio una persona inutile se non riesco a capire neanche cosa voglio!” Mantenere, invece, una prospettiva duplice e realistica, che guardi sia a ciò che per noi è importante che a ciò che ci sta bloccando nel dirigerci verso esso, aumenta i nostri gradi di libertà nello sperimentare un’esperienza autentica di scoperta, limitando l’autocritica.

Nel perseguire obiettivi fattibili verso i propri valori, sembra quindi importante considerare il ruolo dell’autocritica, che attiva il nostro sistema di minaccia e blocca ogni azione impegnata intrappolandoci in una “sindrome dei buoni propositi” circolare che ostacola il cambiamento.

L’uso delle carte Dixit, consente un accesso diretto e spontaneo all’esplorazione dei propri Valori libero da morale e giudizi, che tenga conto sia di ciò che è importante che di ciò che costituisce un ostacolo nel momento presente. Attraverso una prospettiva pragmatica e flessibile si può raggiungere una rappresentazione completa e mirata al cambiamento, di ciò che per noi è più importante. Le interviste verranno sottoposte, in collaborazione con la cattedra di analisi qualitativa della Sigmund Freud University, ad analisi del contenuto al fine di individuare con precisione le tematiche emerse nei colloqui.

Il paradigma è stato sottoposto ai clienti anche nella versione online, ed è allo studio un’applicazione alla Schema Therapy, per la personificazione dei vari mode in aggiunta o in alternativa alle sedie.