Mal di testa: qual è il ruolo della psiche?

La manifestazione del mal di testa segue un processo multifasico sequenziale in quanto già a partire dalle 24 ore antecedenti dal dolore possono manifestarsi sintomi vaghi come la stanchezza, l’irritabilità, la deflessione del tono umorale, lo sbadiglio e la perdita di appetito.

Antonella Danesi – OPEN SCHOOL San Benedetto del Tronto

Introduzione

Il

mal di testa, definito in medicina con il termine

cefalea, rappresenta un’esperienza genericamente condivisa da tutti. La manifestazione del dolore può interessare diverse zone della testa o la parte superiore del collo. Alle volte compare occasionalmente, ma spesso può risultare invalidante per le sue caratteristiche di persistenza, al punto da investire sfere significative della vita. La patologia è impattante sia per ciò che riguarda i costi diretti legati alle indagini e alle cure adoperate per farne fronte, sia per i costi indiretti ravvisabili nelle conseguenze della problematica stessa. A tal proposito molto spesso vengono messi in atto degli evitamenti nel contesto sociale e lavorativo che chiaramente rappresentano un aspetto piuttosto inficiante per la persona. Il

mal di testa diventa invalidante quando le crisi si protraggono nel tempo trasformandolo in cronico (>15 giorni al mese da almeno 3 mesi). Infatti, ad essere coinvolti, sono anche gli aspetti legati alla sfera cognitiva, emotiva e comportamentale, che inevitabilmente impattano sulla qualità della vita. Basti pensare alla componente ansiosa legata alla possibilità che si verifichi un

attacco di emicrania, che a sua volta concorre ad apportare delle modifiche psicosociali, innescando un circolo vizioso della sofferenza. In tal modo, anche le attività quotidiane routinarie vengono portate avanti con difficoltà, lasciando tracce di insoddisfazione e senso di inadeguatezza, vissuti che impoveriscono le connessioni sociali ed affettive. Dall’intrecciarsi di questi fattori scaturisce una potenziale insorgenza di

disturbi ansiosi e

depressivi, ulteriore aggravio nella sfera personale dell’individuo.

La WHO (World Health Organization) ha stabilito che l’emicrania, da sola, è al diciannovesimo posto tra le cause di disabilità mondiale.

Nel dettaglio, i dati dimostrano che:

- il 90% delle persone riporta un attacco di dolore alla testa almeno una volta nella vita;

- il 15% della popolazione presenta dolore almeno una volta al mese;

- il 4% delle persone per circa 15 giorni al mese

- mentre l’1-2% presenta dolore quotidianamente (Bussone, G., et al., 2017).

Vetvik e MacGregor dimostrano che nel genere femminile il dolore alla testa si presenta in forma più marcata, sia in termini di intensità sia in termini di durata.

Il dolore alla testa è un sintomo aspecifico del sistema nervoso, che può avere molte cause, al momento non del tutto note. Esso, che è definito dall’International Association for the Study of Pain come un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale effettivo o potenziale; svolge una funzione importante nella protezione del nostro corpo, coinvolgendo aspetti sensoriali legati all’iperstimolazione nocicettiva.

È opportuno considerarlo come un fenomeno multidimensionale ed è senz’altro un’esperienza soggettiva per cui non tutte le persone reagiscono nello stesso modo allo stesso dolore. Alcuni rispondono intensamente anche ad una manifestazione leggera, mentre altri possono sopportare un dolore tremendo prima di dare il minimo segno di reazione. Ciò dipende non tanto da differenze nella sensibilità dei recettori dolorifici, quanto da differenze nella costituzione psichica della persona. La multidimensionalità del dolore è dettata dalla componente percettiva-quantitativa, che ne definisce la durata, l’intensità e la localizzazione; dalla componente emotiva che lo designa come un’esperienza spiacevole; dalla componente comportamentale che determina la reazione alla sofferenza; e da una componente cognitiva capace di modificare la percezione del dolore e i comportamenti conseguenti ad esso.

La manifestazione del mal di testa segue un processo multifasico sequenziale in quanto già a partire dalle 24 ore antecedenti dal dolore possono manifestarsi sintomi vaghi come la stanchezza, l’irritabilità, la deflessione del tono umorale, lo sbadiglio e la perdita di appetito. Successivamente, durante l’attacco vero e proprio, che può durare dalle 4 alle 72 ore, emerge la percezione del dolore, accompagnata da sintomi vegetativi come la nausea e il vomito. Tali manifestazioni costringono spesso il soggetto ad una ipersensibilizzazione ai rumori e alle luci, che lo costringono all’isolamento. Segue, in successione, una fase post dromica, della durata di 24-48 ore, caratterizzata da insofferenza, spossatezza e abbassamento dell’umore. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, nel 30% dei soggetti, la fase dolorosa è preceduta dalla cosiddetta aura, cioè da un sintomo neurologico focale riconducibile a disturbi del campo visivo, alterazioni della sensibilità a un arto superiore e alla corrispondente metà del volto, difficoltà a convertire il pensiero in parole, che dura mediamente 20-30 minuti, dissolvendosi poi con la comparsa della fase dolorosa.

Nonostante rappresenti la terza patologia più frequente e la seconda più disabilitante del genere umano secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), appare persistere un gap culturale che tende a sottovalutare e sotto trattare tale problematica.

Con l’obiettivo di apportare maggiore chiarezza sulle tipologie, dal 1988 l’International Headache Society (IHS) ha redatto un sistema di classificazione internazionale delle cefalee (Olesen J, et al.,2013). La prima classificazione distingue due macrocategorie: le cefalee primarie e le cefalee secondarie. Le prime sono definite dalll’IHS, come una forma che si manifesta in assenza di qualsiasi altra patologia, non sono determinate da un’unica causa ma rappresentano la risultante dell’interazione tra predisposizione genetica, cause endogene, fattori scatenanti.

Cefalee primarie e secondarie

Le cefalee primarie sono molto frequenti e possono essere distinte in:

- Emicrania (con aura o senza aura): caratterizzata da attacchi di dolore che colpiscono un emilato del capo, in particolare la regione fronto-temporo-oculare (Vgontzas A., Burch V., 2018). Tende ad esordire lentamente e ad essere di natura pulsante. Il mal di testa può anche manifestarsi ad entrambi i lati del capo e l’intensità della sua espressione può aumentare con il movimento. Alla radice di questa tipologia di mal di testa può essere presente una multifattorialità che può implicare la componente psicologica e neuropsicofisiologica. Altri fattori possono rappresentare la causa scatenante e possono riguardare l’aspetto ormonale (emicrania mestruale), le variazioni stagionali e climatiche, le improvvise esposizioni alla luce, l’assunzione di particolari sostanze alimentari o additivi. Inoltre, l’uso di contraccettivi orali, vasodilatatori e antiipertensivi può rappresentare una concausa di un attacco emicranico. Infine, la qualità dello stile di vita può essere determinante e contribuente in tal senso; ad esempio, l’insonnia, l’ipersonnia, il fumo, l’uso di sostanze, l’alimentazione inadeguata sono fattori che favoriscono lo sviluppo di un attacco emicranico.

- Cefalea di tipo tensivo: è la forma relativamente meno dolorosa di cefalee ed è più comune in quanto la sua prevalenza è stimata al 30-70%. Il dolore, bilaterale, costrittivo e localizzato nella zona occipitale, viene descritto come “un cerchio alla testa”. Verosimilmente deriva dall’involontaria contrattura della testa in associazione ad una condizione di rigidità e tensione muscolare che ne acutizza sofferenza. Vi è una netta correlazione tra cefalea tensiva e stress, manifestazioni ansiose con umore deflesso ma rimane incerto il nesso causale. (Pérès R., Roos C.& Jouvent E., 2019). Diversamene dall’emicrania questa tipologia di sofferenza sembra inficiare meno la normale vita quotidiana del paziente. Il disturbo è solitamente più comune nel sesso femminile.

- Cefalea a grappolo: il temine fa riferimento alle crisi che si verificano in determinati periodi dell’anno (in particolare nei cambiamenti climatici: autunno e primavera), separati da intervalli con assenza di crisi. Viene descritta dall’Istituto Superiore di Sanità come la forma meno comune, ma la più severa, in quanto è caratterizzata da un dolore lancinante di tipo trafittivo. Il mal di testa è quasi sempre unilaterale e rimane tale per tutta la durata dell’episodio, che dura dai 15 minuti alle 3 ore. I sintomi sono avvertiti perlopiù nel lato della testa colpito dal dolore e si esprimono sottoforma di arrossamento congiuntivale, lacrimazione dell’occhio, gonfiore o abbassamento della palpebra, restringimento della pupilla, rinorrea e congestione nasale. A differenza dell’emicrania, la cefalea a grappolo non si accompagna quasi mai a nausea o vomito ma ad agitazione psicomotoria a causa del dolore.

Le cefalee secondarie possono rappresentare un sintomo aspecifico in quanto derivano da altre condizioni patologiche. Risultano essere quindi una delle manifestazioni della patologia primaria di cui il paziente soffre riconducibile ad ischemia, aneurisma, meningite, emorragia cerebrale, tumori cerebrali, traumi cranici, assunzione di sostanze, infezioni virali o batteriche, etc.

Cefalea e disturbi psichiatrici

Gli aspetti psicopatologici dell’emicrania rappresentano da molto tempo un tema di grande interesse nell’ambito della ricerca scientifica. Negli anni ’50, Wolff è stato uno dei primi autori ad occuparsi della correlazione tra cefalea e personalità e ha riscontrato come rigidità, nevroticismo, perfezionismo ed ambizione fossero pattern caratteriali molto comuni nei pazienti emicranici, considerando la cefalea come una conseguenza dell’inibizione della propria aggressività.

È stata, quindi, dimostrata l’esistenza di un’associazione tra emicrania e disturbi psichiatrici, causata dall’interazione di differenti fattori genetici e ambientali.

Nella pratica clinica appare dunque rilevante definire la natura tra questo legame al fine di una più corretta identificazione diagnostica e di una maggiore comprensione relativa alla risposta al trattamento terapeutico.

La depressione e l’ansia sono fattori pisco-emotivi spesso associati alle cefalee e agiscono come fattori stressor, per cui necessitano di particolare attenzione.

A tal proposito, recenti studi epidemiologici mostrano che gli emicranici hanno un rischio da 2 a 4 volte maggiore di sviluppare depressione rispetto ai soggetti non emicranici. I sistemi serotoninergico e dopaminergico, l’asse ipotalamo ipofisi surrene, lo stress e alcuni tratti di personalità giocano un ruolo centrale nel legame esistente tra

emicrania e

depressione maggiore. Alcuni studi di neuroimaging hanno accertato la presenza di alterazioni strutturali e funzionali a carico di aree cerebrali deputate alla modulazione del dolore, nello specifico nell’amigdala e nella corteggia cingolata anteriore. La depressione sembrerebbe, tuttavia, essere legata alla forma di

emicrania con aura rispetto a quella senza aura. Nei pazienti depressi, inoltre, i sintomi emicranici, inclusi osmofobia (maggiore sensibilità e intolleranza a certi odori durante gli attacchi di mal di testa) e allodinia (impulso doloroso sentito dalla persona in seguito a uno stimolo innocuo), sembrano essere positivamente correlati con una maggiore gravità dei sintomi depressivi. È stato inoltre dimostrato che i pazienti depressi rispondono in misura minore ai trattamenti antiemicranici.

Relativamente al disturbo bipolare, dai risultati della ricerca effettuata da Gordon-Smith K, Forty L, Chan C, et al si evince un rischio due volte più elevato di sviluppare tale disturbo per i pazienti emicranici rispetto ai pazienti non emicranici e che l’emicrania è correlata a fattori prognostici negativi quali episodi depressivi più gravi, cicli più rapidi e insorgenza precoce.

Anche per i disturbi d’ansia è stata verificata una correlazione, sembrerebbe infatti che la prevalenza del disturbo aumenti con la frequenza dell’emicrania. L’abuso di farmaci e la presenza di sintomi depressivi giocano un ruolo importante in quanto ne rafforzano la comorbilità. Infatti, di fronte alla compresenza di emicrania, depressione e ansia i pazienti presentano un’emicrania di grado più severo e rispondono in misura minore al trattamento. Ciò può scaturire un aumentato rischio di abuso di farmaci per il mal di testa.

Dal punto di vista neurobiologico, tra i disturbi d’ansia e l’emicrania, esistono meccanismi che reggono il loro rapporti e sono rintracciabili nell’alterazione dei sistemi dopaminergico e serotoninergico, nelle fluttuazioni ormonali ovariche e nei cambiamenti nel volume dell’ippocampo. Oltretutto, l’ansia potrebbe influenzare direttamente la sintomatologia emicranica attraverso l’azione sui nuclei del talamo che trasmettono il segnale di dolore.

In definitiva, il dolore coinvolge la componente affettiva attraverso i vissuti negativi di ansia e depressione, che possono rappresentare le cause psicologiche o psicosomatiche del mal di testa, ma anche elementi che contribuiscono al peggioramento dello stesso, attribuendogli un’interpretazione erronea con ulteriore preoccupazione. Anche dal punto di vista cognitivo, molti processi coinvolti nel vissuto del mal di testa, includono pensieri credenze, attribuzioni di significati che definiscono e influenzano l’atteggiamento adottato, a sua volta di fondamentale importanza perché determina il modo con cui si affronta il mal di testa il grado di aderenza al trattamento farmacologico. Questo sistema di credenze è alla base dei comportamenti adottati che, se funzionali, sono in grado di ridurre la probabilità di ulteriore attacco emicranico.

Emicrania e stress

Una significativa percentuale di pazienti con emicrania riconosce lo stress come fattore precipitante il proprio mal di testa.

Ma cos’è lo stress?

Di fronte a compiti, difficoltà o eventi di vita considerati eccessivi o pericolosi è possibile avvertire una forte pressione mentale ed emotiva. Gli stressor possono essere rilevati negli eventi di vita sia di carattere positivo, come il matrimonio, la nascita di un figlio, un trasloco o un successo lavorativo sia di connotazione negativa, come la perdita di una persona cara, un divorzio o una malattia. Inoltre possono rappresentare potenziali fattori stressogeni i fattori ambientali come i cambiamenti climatici, le catastrofi naturali e la pandemia di Covid-19; eventi imprevisti; situazioni sociali e lavorative come un eccessivo carico di lavoro, scadenze urgenti, relazioni conflittuali; fattori biologici ravvisabili in malattie, traumi fisici o disabilità fisica. Esistono anche fattori interni, ravvisabili nelle paure (timori di fallire in un compito, di parlare in pubblico..); nelle situazioni che non possono essere sotto il nostro controllo, quindi per natura imprevedibili e, più in generale, nel personale sistema di costrutti.

Tale reazione, meglio conosciuta come “stress” è la risposta psicologica e fisiologica che il sistema nervoso autonomo mette in atto. Lo stress presuppone capacità di adattamento da parte del soggetto che lo sperimenta e può essere positivo, “eustress”, quando lo stimolo fa da sprone per affrontare le sfide favorendo l’espressione delle risorse personali, ma può essere anche negativo, “distress”, quando gli stressor producono un deterioramento progressivo delle risorse psicofisiche.

La reazione di stress attivata è finalizzata ad avviare dei cambiamenti nell’organismo, vantaggiosi al fine di fronteggiare il pericolo in vista. Tuttavia, nonostante l’utilità nel breve periodo, la costante e ripetuta attivazione può risultare difficile per il corpo, producendo sintomi secondari indesiderati poiché favorisce un’alterazione funzionale e strutturale nelle reti cerebrali. Di conseguenza, di fronte al cosiddetto carico allostatico, il cervello è tenuto a rispondere in maniera anomala alle condizioni dettate dagli stressor interni o esterni, provocando il noto mal di testa.

Rimedi e trattamenti per il mal di testa

Essendo l’emicrania un disturbo multifattoriale, è opportuno valutare per la sua profilassi, strategie di trattamento appropriate per il singolo paziente, specie a fronte della componente psicologica soggettiva. A tal proposito, oltre ai trattamenti farmacologici, ha portato a risultati positivi l’adozione di uno stile di vita sano, che comprende l’esercizio quotidiano, l’alimentazione equilibrata e una migliore igiene del sonno. Di fronte allo stress, la risposta di rilassamento risulta essere un metodo efficace per calmare la reazione fisiologica del corpo e consiste nell’applicazione volontaria di azioni volte a regolare e gestire gli stati emotivi attivanti e alleviare la tensione, riequilibrando lo stato psicofisico. Le tecniche di rilassamento sono numerose, ma le principali e più utilizzate sono il rilassamento muscolare progressivo di Jacobson e il training autogeno di Schultz.

Nello specifico, per la cefalea tensiva cronica e l’emicrania, si è rivelato efficace il biofeedback, finalizzato alla riduzione dei sintomi dolorosi. Tale metodo rende possibile aumentare consapevolezza e gestire gli indici fisiologici che hanno uno stretto legame con il dolore (tensione muscolare, temperatura cutanea periferica, frequenza cardiaca..).

Dalla letteratura emerge che gli esiti ottenuti con il biofeedback rivaleggiano con gli esiti della terapia farmacologica e che combinazione del biofeedback con un’opportuna terapia farmacologica può migliorare i risultati. Nonostante l’efficacia in molti pazienti, il biofeedback non riesce a portare un sollievo significativo a un numero considerevole di pazienti con cefalea.

Questo approccio è risultato utile specificatamente per le persone che presentano intolleranze ai farmaci, per le donne in gravidanza o in allattamento o in tutte le situazioni dove si riscontra una scarsa efficacia del trattamento farmacologico.

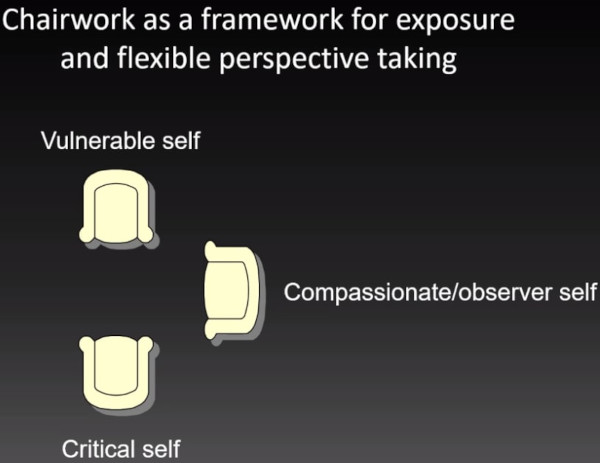

In conclusione, al fine di gestire efficacemente lo stress correlato all’emicrania ed i fattori causali che la provocano, la terapia cognitivo comportamentale risulta efficace per identificare e modificare risposte comportamentali errate, che possono peggiorare l’attacco emicranico.