Intervista a John Bowlby. Londra 1990 (A cura del Prof Leonardo Tondo)

SU GENTILE CONCESSIONE DI GIOVANNI FIORITI EDITORE, PUBBLICHIAMO L’INTERVISTA CHE IL PROF. LEONARDO TONDO CONDUSSE CON JOHN BOWLBY NEL 1990.

L’INTERVISTA, GIA’ EDITA IN INGLESE SULLA RIVISTA CLINICAL NEUROPSYCHIATRY, E’ STATA RECENTEMENTE TRADOTTA IN ITALIANO (TRADUZIONE A CURA DI ROSARIO ESPOSITO E SARA CAVALIERE, SITCC SEZIONE CAMPANIA).

Introduzione

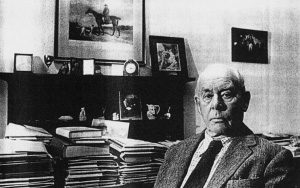

Trascorsi un intero pomeriggio con John Bowlby, nel suo ufficio sobriamente arredato presso il Dipartimento della Famiglia e del Bambino del Centro Tavistock di Londra, in una giornata umida e fredda, poco prima della sua morte nel 1990. Il luogo aveva una vecchia scrivania in legno, due sedie, molti libri e una finestra che dava su un cortile.

L’intervista si concluse verso sera nel momento in cui la luce rossa intensa del sole al tramonto riempiva la stanza. Al ritorno pensai che alcuni grandi uomini mostrano un certo grado di modestia sentendosi sicuri di sé. Credo che questa sia l’ultima intervista concessa dal Dott. Bowlby. In essa, oltre al ruolo fondamentale della separazione precoce e della perdita nello sviluppo della personalità futura, egli sottolinea: l’importanza della ricerca come base per l’avanzamento della conoscenza e il valore dell’informazione prospettica piuttosto che retrospettiva per tutti gli approcci psicologici in Psichiatria infantile. Inoltre, Bowlby raccomanda l’estrema utilità di valutare il comportamento passato e presente, le somiglianze (importanza dello sviluppo psicologico) e le differenze (osservazione piuttosto che speculazione filosofica) tra la sua teoria dell’attaccamento, la psicoanalisi e la terapia cognitiva, e il suo “condividere la critica” dei vecchi colleghi psicoanalitici. Infine, fornisce indicazioni essenziali circa lo sviluppo dei bambini disadattati, la loro diagnosi, la valutazione clinica e il trattamento, la loro gestione in ospedale e come aiutarli ad affrontare la separazione dai loro genitori.

Dell’intera intervista, le due affermazioni da me preferite sono quelle riferite al paragone dello psicoterapeuta come un compagno che può aiutare il paziente a scendere in un passaggio buio a prendere una palla, e quella che i terapeuti cognitivi dovrebbero imparare l’importanza delle emozioni, mentre gli psicoanalisti quella dei pensieri, oltre che degli eventi di vita.

Londra, 11 Gennaio, 1990

Leonardo Tondo: Posso chiederle quando e come ha iniziato a occuparsi di attaccamento e perdita?

John Bowlby: Tutto è iniziato negli anni ‘30, tra il 1936 e il 1940. Lavoravo come psichiatra dell’infanzia a Londra mentre completavo il mio training in psicanalisi. Uno dei concetti a cui mi interessai molto presto fu l’importanza delle prime relazioni genitore-figlio e la misura in cui esperienze avverse, all’interno della famiglia, avrebbero potuto avere un effetto negativo sulla salute fisica e mentale del bambino. A quel tempo molti colleghi psicoanalisti erano poco inclini a dare importanza agli eventi di vita avversi come fattore importante per lo sviluppo del bambino. Freud nei suoi primi lavori, intorno al 1895, attribuì i problemi di isteria all’abuso sessuale nell’infanzia e solo più tardi stabilì che questi eventi non erano accaduti realmente ma invece erano immaginari. Egli credeva che la paziente stesse descrivendo eventi immaginari dell’infanzia. Quello fu il periodo in cui la parola fantasia iniziò ad essere usata in psicoanalisi. E negli anni ‘30, a Londra, c’era un forte atteggiamento per cui non si sarebbe dovuto mai credere alle storie dei pazienti inerenti abuso sessuale o ogni altra esperienza avversa causata dai genitori, e che non bisognava fidarsi della validità del resoconto del paziente. Invece, io pensavo che gli eventi avversi fossero di grande importanza e, da giovane psicoanalista e giovane psichiatra dell’infanzia, tentai di dimostrare che gli eventi di vita reale della prima infanzia giocavano un ruolo preminente nel determinare la salute mentale. Ed è così che cominciò lo studio al quale fin da allora mi sono poi dedicato. A quel tempo sarebbe stato molto difficile fare qualsiasi ricerca sistematica sul maltrattamento dei bambini da parte dei loro genitori. Innanzitutto l’opinione diffusa era molto contraria a questa ipotesi e, in secondo luogo, senza registrazioni o videoregistrazioni non avevamo nessun mezzo per registrare in modo valido atteggiamenti, dichiarazioni o comportamenti avversi da parte dei genitori verso i figli; cosicché l’idea era irrealizzabile. Questa circostanza mi portò a concentrarmi sulla separazione e perdita, perché le separazioni e le perdite potevano essere registrate con validità – che si siano manifestate oppure no. Il motivo, quindi, perché io mi focalizzai su separazione e perdita fu, in parte, perché essa poteva essere oggetto di ricerca. Inoltre avevo osservato, alla Child Guidance Clinic, un numero di casi dove la personalità del bambino, diventato poi delinquente e ingestibile, mi sembrava essere stata precocemente preceduta da relazioni molto distruttive tra il bambino e la madre. Una volta considerati degli eventi antecedenti precoci si sarebbe potuta dimostrare una loro presenza in modo statisticamente significativo per studiare se fosse probabile una connessione importante. Esistevano molte evidenze cliniche interne che suggerivano che le prime esperienze avverse avevano portato a risultati che comprendevano bambini con scarse relazioni emotive o con un disinteresse per esse, che non sembravano essere influenzati dalla lode o dalla punizione, o che andavano per la propria strada. Essi marinavano la scuola, scappavano via, facevano piccoli furti e così via. Sebbene essi sembrassero abbastanza sereni, erano bloccati emozionalmente. Tutto è iniziato così; non mi stavo occupando di depressione, ma stavo partendo da una condizione che io credo rappresenti, in realtà, le fasi precoci di una personalità psicopatica.

Leonardo Tondo: Il passaggio della sua ricerca dalla psicoanalisi alla teoria dell’attaccamento ha cambiato il suo atteggiamento nei confronti della psicoanalisi?

John Bowlby: Non proprio. Ci sono due ragioni perché io penso che la psicanalisi sia stata un importante passo avanti. La prima è questa: che non c’è nessun altro gruppo professionale che nel passato, e certamente non dagli anni ‘30 ai ‘50, abbia posto attenzione alle relazioni intime personali ed emozionali familiari: gelosia, rabbia, colpa, vergogna, amore, dolore e così via. La psicoanalisi vedeva tali relazioni emozionali precoci come un problema da studiare a pieno titolo e nessun altro gruppo lo faceva. Gli psichiatri e gli psicologi non lo facevano come, d’altronde, nessun altro. L’unico gruppo professionale che si può dire si interessava di quest’area erano, naturalmente, i professionisti della religione. Preti e pastori della religione da sempre si occupano di questi problemi, benché non scientificamente. Freud e i primi psicoanalisti fecero un tentativo di studiare questi problemi. Un altro aspetto che mi ha interessato era che la teoria riguardava una forma di sviluppo mentale di psichiatria e psicologia che vedeva i problemi attuali di una persona nei termini della sua storia, a differenza della maggiore enfasi posta sulla fantasia dalla maggior parte degli altri analisti, in contrasto con i pochi che pensavano che gli eventi di vita reale fossero di grande importanza. Diverse persone davano agli eventi di vita gradi diversi di importanza. Io ho dato loro un peso notevole. Non avrei potuto trovare nessun altro gruppo che avesse tanto in comune con me, quanto con la società psicoanalitica in quel tempo, infatti rimasi membro attivo della società e divenni segretario del training e vice presidente. Ho avuto un ruolo importante nella società psicoanalitica britannica tra il 1944 e il 1962.

Leonardo Tondo:Ha avuto occasione di incontrare Freud?

John Bowlby: No, venne nel nostro paese nel 1938. Era molto vecchio e stava poco bene e vide solo pochi vecchi amici. Io ero uno psicanalista molto giovane a quel tempo.

Leonardo Tondo:Il suo primo studio sulla separazione e perdita ha avuto ulteriori sviluppi a partire dallo stadio iniziale?

John Bowlby: Il primo passo fu mettere insieme un gruppo di casi in cui pensavo che questo tipo di problema fosse presente. Quindi ciò che feci alla London Child Guidance Clinic di Londra dove lavoravo, fu confrontare due gruppi di pazienti: 44 bambini che erano stati indirizzati alla clinica per furto e 44 che erano stati indirizzati per ragioni diverse dal furto. Quelli che erano stati indirizzati per furto mostrarono un’incidenza statisticamente più significativa di relazioni precoci interrotte rispetto agli altri partecipanti. Questo studio fu pubblicato nel 1944 (Bowlby, 1944). Si trattava di studio retrospettivo, e cominciai la fase successiva dopo la guerra, quando prestai servizio come psichiatra dell’esercito dal 1940 al 1945. (nota al testo: Freud, Sigmund (1856-1939) e la sua famiglia fuggirono dalla persecuzione nazista il 4 giugno 1938 e si trasferirono da Vienna a Londra dove vissero al Gardens Marensfield 20 (ora museo). Fumatore cronico di sigaro egli soffrì di cancro alla bocca dal 1923 e morì di overdose di morfina da assistenza medica il 23 settembre 1939.).

Leonardo Tondo:Qui in Inghilterra?

John Bowlby: Ero in Inghilterra sì, e sono stato in un gruppo di ricerca molto tempo. Ci interessavamo di selezionare persone adatte, secondo la commissione, a diventare ufficiali. Io fui assegnato a questo lavoro dal 1942 in poi dopo aver ottenuto un training di ricerca sotto le armi che fu molto utile. Questa fu un’esperienza per me molto importante perché lavoravo con due o tre psicologi clinici. Quando ripresi la psichiatria infantile, dopo la guerra, all’inizio del 1946, mi fu offerto un posto alla Tavistock Clinic come responsabile di un dipartimento per bambini e genitori. E così il mio primo compito, naturalmente, fu di riorganizzare i servizi clinici, poi il training e poi iniziare il progetto di ricerca. Il mio piano, dall’inizio, fu riavviare la ricerca nella direzione degli effetti avversi delle rotture precoci nelle relazioni familiari.

Leonardo Tondo:Che tipo di prove di relazioni precoci distruttive rilevava?

John Bowlby: Un bambino poteva rimanere in un ospedale per un lungo periodo – 12 mesi o 2 anni. A quel tempo mi interessavo di rotture che duravano non meno di sei mesi, verificatesi prima del quinto compleanno e la rottura poteva essere dovuta al ricovero in un ospedale o l’essere in un istituto. In alternativa poteva essere dovuta a una madre che affidava un bambino a un’altra donna con un ritorno, in seguito, alla madre naturale; oppure poteva essere un figlio illegittimo che prima era qui, poi lì e poi altrove. C’erano molte condizioni sociali che portavano a queste rotture, ma le rotture erano il reale criterio per il mio studio.

Leonardo Tondo:Lo sviluppo della sua teoria è stato considerato in qualche modo legato alla psicoanalisi?

John Bowlby: Questa è una storia importante. La psicoanalisi è uno sviluppo della psichiatria, quindi modelli di sviluppo relativi alla prima infanzia sono rilevanti per la psicoanalisi. Cosi, studiavo gli ‘atomi’ di sviluppo nei primi anni. Certo Freud non l’ha mai fatto. La sua teoria dello sviluppo era concepita interamente in maniera retrospettiva. In Inghilterra ci fu sempre interesse per l’analisi infantile, che era più vicina al problema dello sviluppo. Voglio dire, durante gli anni 30, questo interesse era rappresentato da Melanie Klein, che esercitò un’influenza sostanziale a Londra. Poi, Anna Freud arrivò nel 1938 con suo padre ed ebbe un’altra influenza, di genere piuttosto diverso. Un’altra persona che divenne influente e ragionevolmente famoso fu Donald Winnicott, un pediatra che aveva punti di vista non differenti dai miei. Egli attribuì importanza agli eventi di vita reali. Quindi io ero uno di quegli analisti focalizzati sugli sviluppi primari e sugli effetti degli eventi di vita, ma ero il solo a fare una ricerca sistematica. Gli altri si occupavano di lavoro clinico e di fare osservazioni naturali, non programmate e incidentali. Io tentavo di porre il lavoro su basi più scientifiche. (note al testo: Klein, Melanie (1882-1960). Psicologa dell’infanzia, nata in Austria si trasferì a Londra nel 1926, dove

morì nel 1960 – Freud, Anna (1895-1982). Psicoanalista dell’infanzia, nata in Austria, figlia di Sigmund, si trasferì con il padre e il resto della sua famiglia a Londra nel 1938 – Winnicott, Donald (1896-1971). Pediatra inglese apportò importanti contributi alle teorie psicoanalitiche, specialmente alla teoria delle relazioni oggettuali focalizzata sulla relazione col genitore influente).

Leonardo Tondo:Quanto era differente la sua ricerca da quella di Piaget?

John Bowlby: Beh, veda Jean Piaget era completamente interessato allo sviluppo della cognizione ed era disinteressato agli aspetti emotivi. D’altro canto, quella era la sua prospettiva ma non la mia. Ciò nonostante, in effetti, eravamo entrambi degli psicologi dello sviluppo.

Leonardo Tondo:Lei e Piaget avete avuto occasione di condividere i vostri risultati dal momento che entrambi stavate lavorando allo sviluppo infantile?

John Bowlby: Ci siamo incontrati un numero di volte tra il 1953 e il 1956. Per quattro anni questi incontri sono avvenuti con un gruppo, riunito a Ginevra dalla Organizzazione Mondiale della Salute, per discutere degli sviluppi psicobiologici dell’infanzia.

Leonardo Tondo:Chi erano i partecipanti?

John Bowlby: Includevano l’etologo Kornad Lorenz, l’antropologa Margaret Mead e Jean Piaget. Complessivamente eravamo circa una ventina. Altri di cui probabilmente conosce i nomi, erano Eric Erickson, che venne una volta o due, e Ludwig von Bertalanffy, l’importante teorico della teoria dei sistemi. Queste erano tutte persone di primaria importanza nei loro campi. Io ero un gradino sotto queste luminari. C’era un impegno a trovare principi comuni in questi approcci diversi. Ovviamente non ci siamo riusciti, ma le discussioni sono state molto proficue. Sono state anche pubblicate e hanno avuto abbastanza influenza (note al testo: Piaget, Jean (1896-1980). Psicologo svizzero dello sviluppo. Lavorò sullo sviluppo cognitivo del bambino – Lorenz, Kornad (1903-1989). Zoologo australiano e psicologo animalista, fondatore dell’etologia moderna. Studiò i processi di apprendimento associati all’imprinting – Mead, Margaret (1901-1978). Antropologa culturale statunitense che confrontò il passaggio dall’adolescenza all’età adulta tra società semplici e complesse – Erikson, Eric (1902-1994). Psicologo e psicoanalista tedesco che studiò lo sviluppo sociale e coniò l’espressione crisi di identità e descrisse gli otto stadi dello sviluppo psicologico – von Bertalanffy, Ludwing (1901-1972). Biologo austriaco che si occupò della teoria dei sistemi e propose un modello matematico di crescita dell’individuo.).

Leonardo Tondo:Qual era lo scopo del workshop?

John Bowlby: Lo scopo era di cercare di integrare il modo di guardare ai problemi dello sviluppo infantile, per trovare cosa ognuna delle differenti discipline avesse da offrire che avrebbe potuto portare a una scienza unificata. Questo era lo scopo.

Leonardo Tondo: Tornando alla sua ricerca, c’è stata qualche differenza tra l’inizio del suo lavoro e 10 o 20 anni più tardi?

John Bowlby: Non proprio, voglio dire, il mio interesse è stato porre la psicoanalisi su apposite basi scientifiche. Che è sempre stata la mia aspirazione. Io sentivo che essa studiava i giusti problemi ma era diventata molto poco scientifica nella sua metodologia. Il mio credo era che la psicoanalisi potesse fare progressi solo mediante lo sviluppo di una base scientifica migliore.

Leonardo Tondo: Molti psicoanalisti possono contestare sulla necessità della psicoanalisi di essere scientifica, perché essi trattano gli individui con risultati che non possono essere riproducibili.

John Bowlby: Non condivido questa parere, perché l’approccio scientifico va tenuto in considerazione. La scienza biologica certamente si occupa delle questioni generali che colpiscono una popolazione. Voglio dire, la fisiologia umana non si è interessata della fisiologia di una persona in particolare, si interessa del funzionamento di corpi umani, e, allo scopo di ottenere risultati validi, ha bisogno di una popolazione, di un campione, di una misura del battito cardiaco e così via, e per questo si usano strumenti statistici. La scienza non si occupa dei casi individuali ma delle generalità. La medicina è una scienza applicata. Certo, in una scienza applicata, noi ci occupiamo di operazioni particolari di processi fisiologici e patologici in un individuo, e questa è l’applicazione della scienza. Bene, la psicoanalisi è la stessa cosa. Quando si tratta un paziente non ci si comporta da scienziato, uno sfrutta il più possibile la conoscenza per il beneficio del paziente e sebbene, come con qualsiasi altra condizione, puoi trovare indizi molto utili per quello che ti serve, non si può arrivare ad una conclusione generale valida, a meno che non si confronti mediante altri metodi. Pertanto, non ho mai accettato la regola che la psicanalisi fosse differente da qualsiasi altra branca della medicina per quanto riguarda la sua rapporto con la scienza. La pratica clinica, l’arte della medicina, è un’abilità applicata. Essa richiede la presa in esame di tutte le circostanze di un paziente particolare, delle sue particolari condizioni, mentre la scienza si occupa di generalità, ritenute valide in maniera indiscriminata. In quanto ricercatori ci si occupa di un campione di pazienti che soffrono situazioni avverse e gli effetti di queste situazioni sui bambini. Nel lavoro clinico si è interessati a un approccio individuale, variabile e sintetico.

Leonardo Tondo: Le stesse persone che sostengono la teoria non scientifica della psicoanalisi, dicono che il cervello, che tratta le emozioni e lo sviluppo cognitivo, è molto diverso da altri organi del corpo.

John Bowlby: È una questione d’opinione, non penso di essere d’accordo.

Leonardo Tondo: Come si è trasferito il suo metodo dalla ricerca al trattamento?

John Bowlby: Penso che si è sostanzialmente d’accordo sul fatto che queste rotture nelle relazioni nei primi anni possono avere effetti molto nocivi; perciò devono essere evitate. Se possono essere evitate, dovrebbero esserlo a tutti i costi e molti passi pratici sono stati fatti in quella direzione. In secondo luogo se, per qualsiasi ragione, le prime rotture non sono impedite, noi possiamo capire le conseguenze su un bambino molto meglio e possiamo procedere in un ruolo terapeutico per aiutarlo e, forse, aiutare i genitori ad affrontare i problemi che sono sorti dalle separazioni nei primi anni di vita. Nel caso di un genitore che abbandona un figlio o muore, proviamo ad aiutare quelli che ora stanno accudendo il bambino nei suoi sforzi nell’affrontare il trauma della separazione o della morte. Queste sono pratiche di solito accettate in Gran Bretagna o in America e vengono generalmente utilizzate nel campo della psichiatria infantile.

Leonardo Tondo:Quindi c’è un primo passo che è la prevenzione. Se il trauma può essere evitato, dovrebbe essere evitato, ma se un trauma psicologico non è evitabile come la morte di uno o entrambi i genitori, consiglierebbe sempre un trattamento psicoterapeutico?

John Bowlby: Non necessariamente. Prendiamo un caso alquanto semplice, di un bambino che ha una malattia sufficientemente grave e deve rimanere in ospedale per due o tre settimane. Ciò di cui sto parlando vale particolarmente per i bambini più piccoli, ma anche per quelli più grandi. Per prima cosa, il bambino deve stare in ospedale, non si può evitare questo, ma sua madre può stare con lui in ospedale? Se fosse possibile allora molti problemi possono essere evitati e questo è il primo passo per evitare una separazione. Comunque, supponiamo, per esempio, che avendo altri figli non può stare in ospedale con questo bambino. Noi possiamo aiutare la madre in diversi modi. Parliamo, ad esempio, di un bambino di tre anni che ha avuto la febbre. Prima di tutto possiamo avvertirla che, quando va a prendere il suo bambino per portarlo a casa, il bambino può essere in una condizione di distacco emotivo in cui non riesce a riconoscerla o è oltremodo distaccato. Questo stato d’animo è molto stressante per una madre. Noi possiamo avvertirla che questa è il genere di reazioni che potrebbe accadere, così che lei non si sorprenda. Poi il bambino può cambiare e diventare intensamente attaccato a lei e molto apprensivo, per paura di soffrire un’altra separazione. Questa modalità di “attaccamento” è un fatto normale. La cosa da fare è rispondere ad esso in maniera affettuosa e rassicurante e non ignorarlo o scoraggiarlo. Se nel tempo la madre lo tratta in modo più tollerante egli gradualmente smetterà di farlo. Questo è molto importante perché, se la madre diviene severa e punisce il bambino quando si comporta in questo modo, allora il problema peggiorerà. Si tratta di una misura preventiva, se preferisce, una misura immediata che può aiutare in modo significativo. Io sono principalmente interessato a ciò che accade a un bambino quando egli è fuori dalla sua casa e senza i genitori. Ciò può essere molto più traumatico di quando le stesse cose accadono con i genitori presenti. Per cui la presenza dei genitori è la variabile importante. Soltanto quando la situazione degenera, la psicoterapia è richiesta, sebbene sia un intervento poco comune e difficile da fornire in questi casi.

Leonardo Tondo:Lei vuol dire che non può facilmente essere somministrata a tutti?

John Bowlby: Esattamente. Per cui deve essere dosata molto rigorosamente. Se, per esempio, un bambino ha avuto una serie di separazioni ed è diventato emozionalmente molto distante e distaccato, allora la psicoterapia è certamente auspicabile per aiutarlo ad aver di nuovo fiducia nelle persone.

Leonardo Tondo:In un paziente che ha avuto una relazione interrotta ed è ora un adolescente, che tipo di psicoterapia lei consiglierebbe? Un trattamento psicoanalitico o il suo tipo di psicoterapia?

John Bowlby: Ritengo che la terapia rivolta alla famiglia dovrebbe essere la prima scelta quando possibile. Posso dire che ho sviluppato la terapia familiare negli anni ‘70, e sono sempre stato molto favorevole a essa per molte ragioni. Sfortunatamente, non è sempre possibile; alcuni genitori possono essere morti o la famiglia può essere divisa. Ci sono molte ragioni del perché la terapia rivolta alla famiglia non può essere praticabile. Così se essa non è praticabile ci si deve proporre qualcosa di diverso. In questo caso io credo che la psicoterapia individuale che usa l’insight analitico sia l’alternativa. Quello che cercherei di fare con tali pazienti è aiutarli a esplorare le loro esperienze attuali. Esplorare, considerare, soffermarsi e riflettere sulle esperienze in corso e considerare come potrebbero essere legate a quelle del passato. A volte il paziente riesce a ricordare queste esperienze, altre volte no. Se riesce a ricordare, allora ci si deve preoccupare di aiutarlo a studiarle, prendere in considerazione tutti i dettagli e come si sentiva nel momento in cui si sono verificate così da capire il motivo per cui ora ha tanta paura di camici bianchi; perché quando era in ospedale, anni fa, i medici avevano camici bianchi e lui era terrorizzato di quello che stavano per fare. Così la sua fobia dei camici bianchi è naturalmente comprensibile. Non è stupida, irrilevante, o illogica, ma invece è collegata con una propria esperienza reale. Il bambino è allora in grado di considerare che forse la sua paura della gente in camice bianco potrebbe essere stata ragionevole una volta, ma forse ora comprende la situazione un po’ meglio e può non aver bisogno di sentire che i camici bianchi sono così minacciosi. In altre parole, usa un processo cognitivo per riflettere su questa associazione tra camici bianchi e il passato e tra camici bianchi e il presente e si rende conto che lui non è in trappola e non è un prigioniero. In poche parole, questo è quello che cerco di fare. Cerco di aiutare il paziente a scoprire perché il suo passato è così importante e, per quanto può, a liberarsene e guardare le cose in un modo nuovo. Certo, è un processo lento. Se non riesce a ricordare e si ha una sorta di amnesia, allora il compito è quello di aiutarlo a recuperare ciò che è passato. Aiutandolo a recuperare il passato, egli può fidarsi del terapeuta e diventare più coraggioso. Se una palla è caduta giù in un passaggio oscuro, un bambino forse ha paura di andare lì e prendere la palla, ma se io dico: “Guarda, verrò con te”, può essere contento. In psicoterapia, ci comportiamo come un amico verso un paziente che ha troppa paura di affrontare quello che gli è accaduto in passato. Così, noi lo accompagniamo nell’esplorazione per quanto possiamo e può essere utile in termini di psicoanalisi dire:

“Sai che potrebbe essere questo o forse quest’altro ciò che è successo”,

cioè, si possono dare i suggerimenti che possono o non possono innescare una sorta di memoria. Naturalmente, in termini di ricerca o di scienza questo sarebbe del tutto inammissibile, ma non stiamo facendo gli scienziati, stiamo cercando di aiutare qualcuno (note al testo: John Bowlby si riferisce probabilmente all’introduzione ufficiale della terapia familiare in Inghilterra. In verità la terapia familiare era iniziato 20-30 anni prima dal lavoro combinato di diversi terapeuti in Europa e Stati Uniti.

Leonardo Tondo:I bambini adottati sono spesso affetti da disturbi del comportamento?

John Bowlby: Dipende a quale età sono stati adottati. Per quanto ne sappiamo, il bambino non costruisce una relazione di attaccamento fino al sesto mese di vita. L’attaccamento è a un livello molto prototipico in precedenza, e tutta l’evidenza dice che se un bambino passa da una figura materna all’altra prima dei sei mesi di età non mostra una reazione rilevante. Solo tra i 6 e i 12 mesi mostra una maggiore reazione; da 12 mesi in poi, la reazione è molto più intensa. Anche in questo caso, ovviamente, siamo in grado di aiutare la madre adottiva nel gestire il disagio avvertendola di ciò che potrebbe accadere e consigliandole il modo migliore per gestirlo. Così, in molti casi, il passaggio è abbastanza semplice e di discreto successo. Tuttavia, più grande è il bambino al momento dell’adozione, tanto più è difficoltosa la sua reazione, soprattutto se ha avuto alcune esperienze di vita disturbanti prima dell’adozione. Quindi tutto dipende da quando, dove e come.

Leonardo Tondo: C’è qualche sindrome particolare in soggetti che sono stati adottati dopo il primo anno di vita? Una sindrome che può apparire durante l’adolescenza?

John Bowlby: Penso che sia una questione di fiducia. Prendiamo l’esempio di un adolescente che è stato adottato all’età di cinque anni, dopo aver avuto diverse relazioni insoddisfacenti prima dell’adozione. Se ha avuto rapporti in cui le cose sono andate male ed è stato respinto, egli si aspetta unicamente che i suoi nuovi genitori lo rifiutino. La madre adottiva deve passare attraverso un periodo in cui lui non si fida di lei, ma col passare del tempo lui confiderà in lei sempre più. Molto dipende da quanto è perspicace la madre adottiva e anche il padre, naturalmente. Entrambi dovrebbero essere consapevoli che un bambino che è stato adottato non avrà fiducia in loro così come avrebbe fatto un loro figlio naturale. Il bambino potrebbe interpretare la loro partenza per tre settimane come un rifiuto. Questo è qualcosa di cui essi dovrebbero essere consapevoli. Alcuni genitori adottivi sono straordinariamente comprensivi e percettivi, e si rendono conto di tutto ciò. Altri, naturalmente, possono essere aiutati a capire che queste cose possono accadere. Alcuni non possono essere aiutati semplicemente perché non lo vogliono. Così, la forza del legame, il grado di fiducia nel legame tra genitori e figli è sempre più fragile in questi casi. Di conseguenza, un bambino può temere di essere respinto o abbandonato quando, in realtà, non è quello che sta succedendo. Naturalmente, il problema è che la mancanza di fiducia genera ulteriore mancanza di fiducia che può portare a uno scivolamento verso delinquenza o assunzione di droga. Questo è vero per ogni bambino non solo per i bambini adottati.

Leonardo Tondo:Problemi comportamentali dopo un’interruzione di una relazione genitoriale durante l’infanzia possono durare fino all’età adulta?

John Bowlby: Oh, sì.

Leonardo Tondo:Oltre al comportamento psicopatico, quali altri disturbi potrebbero apparire in età adulta, a seguito di precoci relazioni disturbate in famiglia?

John Bowlby: Il comportamento psicopatico è il più comune e può condurre all’uso di droga e furto. Un’altra possibilità sono i legami interrotti con il sesso opposto.

Leonardo Tondo: I problemi comportamentali, mostrati dagli adolescenti al giorno d’oggi, possano derivare dai loro primi rapporti con i genitori, non essendo stati così intimi come quando la famiglia era un’unità più importante?

John Bowlby: Credo di sì, ma prima dobbiamo dimostrare che esiste una maggiore incidenza di tali associazioni, anche se non mi occupo dell’ambito epidemiologico. Penso che possiamo essere abbastanza fiduciosi, in ogni singolo caso o in un gruppo di casi, che i problemi di consumo di droga, o di comportamento psicopatico e disturbato, sono un effetto di malfunzionamento della famiglia che, di solito, inizia presto e continua. Una famiglia, che è abbastanza stabile e fornisce una buona potestà genitoriale nei primi anni, tende comunemente a continuare, anche se non sempre è così. Molti pericoli si possono verificare e può essere che un genitore muoia o abbandoni la famiglia. Voglio dire, ci sono prove abbondanti che questi pericoli, in forma di relazioni disturbate sono la causa di qualche tipo di problema. Credo che, statisticamente, questa conclusione sia abbastanza evidente.

Leonardo Tondo: Un’altra questione è se una coppia con figli decide di separarsi o stare insieme. Qual è la cosa migliore per i bambini: litigi continui o rimanere insieme per i bambini?

John Bowlby: Penso che sia molto difficile generalizzare. Si potrebbe dire che la mia deformazione sarebbe sempre quella di aiutare i genitori a cercare di continuare a vivere insieme. Se non possono o non vogliono, certamente io lo favorirei in ogni caso sulla base del fatto che la loro, forse, è una difficoltà temporanea che può essere superata. Dopo tutto, quando un matrimonio fallisce, la coppia potrebbe non funzionare bene in altri matrimoni. Se il matrimonio si scioglie, ci sarà molta sofferenza. Il coniuge che non vuole dividersi soffrirà così come i bambini. Se si vuole diminuirla si fa il possibile per scoraggiare la rottura e aiutare la coppia ad affrontare il problema. Questo è il ruolo dell’aiuto coniugale.

Leonardo Tondo:E per i bambini, pensa sia peggio vivere con genitori che non vanno d’accordo, ma rimangono ancora insieme?

John Bowlby: È quasi una domanda impossibile. Fino a che punto sono in disaccordo? È il genere di cosa su cui non si può generalizzare. Si deve semplicemente studiare il singolo caso e cercare di aiutare i genitori a trovare la soluzione migliore.

Leonardo Tondo:Durante l’infanzia, quale dovrebbe essere il ruolo del padre e della madre? È d’accordo con la visione piuttosto semplicistica che la madre può essere più importante del padre?

John Bowlby: Tale opinione, credo, sia ben dimostrata dalle informazioni che abbiamo. Perché dopo tutto, in ogni società, e non solo in quelle occidentali, studiate dagli antropologi, un bambino entra molto di più in contatto con la madre che con il padre, specialmente nei primi anni. Qualunque bambino vede più di tutti la madre nei primi cinque anni, ha molta più interazione sociale con lei che con il padre. Anche il tempo è un aspetto importante. Infatti, anche nel secondo quinquennio, la maggior parte dei bambini è ancora in contatto di più con la madre che con il padre in tutte le società. Non è così all’avvicinamento della pubertà, dove c’è una tendenza per i ragazzi ad essere più orientati verso il padre, in una sorta di apprendistato, si potrebbe dire, di una società maschile, e per le ragazze diventare sempre più orientate verso la madre, apprendiste di una società femminile. Questo è il modo in cui tutte le società operano. La mia preoccupazione è sempre per il rispetto della natura umana piuttosto che limitarmi alla cultura occidentale. Quando insegno ai miei studenti, dico:

“Guardate, la prima cosa da ricordare è che la società occidentale non è una regola umana”.

Ci comportiamo in un modo in cui le società umane non si sono mai comportate in passato. Se le si considerano negli ultimi centomila anni per quanto ne sappiamo e in tutto il mondo, quelle occidentali sono del tutto particolari. Le nostre attività forse vanno bene, forse no, ma non si pensi che siano normali. Esse non sono il modo normale in cui gli esseri umani dovrebbero comportarsi.

Leonardo Tondo: A che cosa si riferisce?

John Bowlby: Per fare un esempio molto semplice, mi riferisco al mettere i bambini nelle carrozzine o culle; bambini che dormono in stanza diversa da quella dei genitori è totalmente atipico per gli esseri umani. Voglio dire, se si parla con qualcuno che cresce in Asia, essi considerano l’idea che il bambino debba essere in una culla in un’altra stanza, come folle, assolutamente folle; non si sognerebbero mai di farlo. Ed è solo un esempio. Voglio dire, i figli lasciati fuori da casa per un paio d’ore in una carrozzina? Impensabile. Diamo per buone cose che non sono mai state tali.

Leonardo Tondo: Prima si è riferito all’idea di bambini che dormono nella stessa camera con i genitori. Freud si preoccupava che loro fossero esposti alla vita sessuale dei loro genitori.

John Bowlby: Penso sia una totale assurdità. In tutta l’Asia e in Africa, queste cose accadono, così come accadono nella nostra cultura.

Leonardo Tondo: È facile essere d’accordo con lei, ma la nostra società si basa su molti tabù che sono probabilmente del tutto ignorati nelle altre.

John Bowlby: Direi di no. Per esempio, se un genitore dice: “Mio figlio di 15 mesi viene costantemente nel mio letto di notte e questa è una brutta cosa”, io dico: “Sciocchezze! La cosa più semplice è quella di portarlo nella vostra camera da letto durante la notte in modo che tutti possiate avere una notte tranquilla”. I genitori possono accettare questo consiglio.

Leonardo Tondo: Questo appare sicuramente più naturale.

John Bowlby: E più semplice, suppongo. O si segue la natura umana o la si combatte. Se la si combatte si hanno problemi. Se non la si combatte la vita è molto più confortevole.

Leonardo Tondo: La sua opinione che i bambini possano dormire con i genitori è generalmente accettata? Per esempio in questo paese?

John Bowlby: Ci sono così tante convenzioni in un paese, così come tante culture. Sono sicuro che ci sono alcune culture in questo paese dove ci si aspetta che i bambini rimangano nella stanza con i genitori durante la notte, e, naturalmente, per molte persone con una piccola casa non c’è nessuna scelta. Tante di queste idee di bambini risalgono al secolo scorso, ma non vanno molto indietro nel tempo. C’era un famoso pediatra tedesco, di cui mi sfugge il nome, che era completamente pazzo e che, tra il 1850 e il 1880, aveva stabilito alcune regole rigide su come i bambini dovessero essere trattati, con la motivazione che queste si basavano su conoscenze mediche dei bambini. Naturalmente, non vi era alcuna base per tali regole molto severe che includevano il dar da mangiare ai bambini alle sette di sera, la convinzione che la masturbazione fosse dannosa e molte altre cose. Queste idee erano molto diffuse a cavallo del secolo ma fortunatamente non influenzeranno più del trenta percento dell’opinione pubblica.

Leonardo Tondo: La sua ricerca può portare a una migliore comprensione della depressione negli adolescenti?

John Bowlby: La cosa migliore è far riferimento al lavoro di George Brown, un sociologo ed epidemiologo, e Tirril Harris che hanno lavorato sulle origini sociali della depressione. Hanno scritto un libro intitolato “Le origini sociali della depressione” (Brown e Harris, 1978) che ora è uno studio standard. Loro lavorano agli stessi problemi, come me, da 20 anni. Ho sempre assistito a esperienze traumatiche durante l’infanzia e come esse influenzino lo sviluppo. Non ho mai fatto studi longitudinali, perché sono molto costosi e hanno bisogno di grandi équipe, quindi non so come i bambini che ho studiato io o quelli studiati dai miei colleghi sono diventati nel corso degli anni. Brown e Harris hanno guardato le persone adulte, cadute o meno in depressione, e hanno cercato una certa misura di eventi antecedenti. Tra gli altri risultati, hanno dimostrato che i bambini che hanno perso la madre durante l’infanzia sono due o tre volte più inclini alla depressione rispetto ai bambini che non l’hanno subita. È qui che entra in gioco il mio interesse. Hanno studiato tutte le donne tra i 18 e i 65 anni in uno dei quartieri di Londra, prendendo un campione completo di popolazione di 450 persone o giù di lì. In primo luogo hanno studiato le donne in termini del loro stato attuale. Hanno trovato un’incidenza spaventosa di depressione, la maggior parte della quale non si era manifestata all’attenzione psichiatrica, perché ciò che entra in un reparto di psichiatria è la piccola punta di un iceberg. Quelle che erano depresse erano paragonabili a pazienti che si sarebbero potuti trovare in un reparto psichiatrico. Dopodiché hanno fatto uno studio molto accurato delle singole situazioni di vita attuale e di eventuali eventi di vita gravi nei 12 mesi precedenti. Hanno anche ottenuto alcune informazioni elementari sulle perdite d’infanzia, includendo morti di padri o madri e a quale età. Le partecipanti con infanzia generalmente insoddisfacente che, in particolare, comportavano la perdita della madre prima dell’età di 11 anni, avevano una maggiore probabilità di sviluppare una depressione, soprattutto dopo un evento tanto grave da sconvolgere chiunque, come un’altra perdita. Così il quadro generale era che alcuni eventi avversi durante l’infanzia creano vulnerabilità a successivi disagi. Questo modello di depressione basato su eventi dell’infanzia che creano vulnerabilità e su successivi eventi maggiormente avversi che innescano una depressione, è un modello che, io credo, sia molto ben fondato. Brown e Harris hanno lavorato molto su questo modello e allora si può vedere dove i miei interessi coincidono con i loro.

Leonardo Tondo: Sono stati ispirati dalla sua ricerca?

John Bowlby: Penso che la perdita di una madre o un padre durante l’infanzia come variabile sia stata per la prima volta avanzata in questo paese e, per quanto ne so in nessun’altra parte, da uno psichiatra infantile chiamato Felix Brown, non parente di George Brown. Nel 1960 pubblicò alcuni risultati epidemiologici piuttosto sorprendenti in cui gli adulti che erano depressi mostravano una maggiore incidenza di perdita durante l’infanzia (Brown, 1966). Tale constatazione portò a un lungo periodo di polemica, riguardante la dimostrabilità statistica. Quando Felix Brown iniziò quel lavoro, lo conoscevo abbastanza bene e fui d’accordo con le sue opinioni. Malgrado la prolungata controversia sul provare la teoria per un periodo piuttosto lungo, il lavoro di George Brown e il suo gruppo effettivamente ha dimostrato che è vero, che non c’è più alcun dubbio che la perdita è un antecedente, ma solo quando è accoppiata con un grave evento di vita attuale.

Leonardo Tondo: Il modello di separazione della depressione è stato osservato anche nelle scimmie. Cosa ne pensa di questi studi?

John Bowlby: Lavoro sulla separazione e sulla perdita da prima della seconda guerra mondiale. Un altro psicoanalista, Rene Spitz che lavorò in America dalla metà degli anni ‘30 entrò in questo campo in tempo di guerra e attirò l’attenzione sulla condizione dei bambini negli istituti. Il suo lavoro stimolò alcune attività di ricerca negli Stati Uniti. Uno psicologo che iniziò il lavoro sulle scimmie è stato Harry Harlow alla fine degli anni ‘50 nel Wisconsin che venne influenzato dal lavoro di Spitz e dal mio. Quando Harlow e io ci incontrammo nel 1958 ci rendemmo conto che entrambi stavamo studiando fenomeni comparabili. Robert Hinde è stato un altro psicologo che ha lavorato sulle scimmie in Gran Bretagna, in gran parte stimolato dal mio lavoro. L’aspetto principale del lavoro sulle scimmie è stato che, con disegni e metodi sperimentali rigorosi, si sono dimostrati gli effetti nocivi della separazione e le sue ovvie conseguenze (Hinde 1966). Si tratta di un grande patrimonio letterario con cui avevo abbastanza familiarità negli anni ‘60 perché era molto drammatico, ma non l’ho seguito perché non si può essere al passo con tutto. Comunque ho familiarità con il genere di cose che sono in corso, o che a mio avviso sono molto importanti (note al testo: Spitz, René Arpàd (1887-1974). Psicanalista ungherese studiò la relazione madre-figlio e sviluppò alcune teorie sull’ospedalizzazione. Dimostrò nel 1945 che i bambini lasciati in ospedale non toccati presentavano problemi di sviluppo – Harrolw, Harry (1905-1981). Psicologo americano. Studiò gli effetti dell’isolamento sociale nelle scimmie. Nel 1959 trovò che i cuccioli di scimmie rhesus spesso preferivano abbracciare una “mamma” di stoffa confortevole che bere una bottiglia da una mamma di filo di metallo. Nello stesso anno Bowlby pubblicò Cura del bambino e crescita dell’amore materno, dimostrando che quando bambini piccoli sono separati dalle loro madri per un lungo periodo di tempo, provano dolore e depressione.).

Leonardo Tondo:Se, sia la depressione e i comportamenti psicopatici sono associati con la separazione precoce e la perdita, non pensa che queste due sindromi possano avere molto in comune?

John Bowlby: Non vi è alcun dubbio. Individui psicopatici sono cronicamente infelici e, naturalmente, tendono a suicidarsi. Vi è un’alta incidenza di suicidio tra di loro.

Leonardo Tondo:Questo è vero anche per i tossicodipendenti che il più delle volte iniziano il comportamento di abuso di sostanze a seguito di qualche tipo di depressione.

John Bowlby: Quindi è una sorta di depressione cronica, una depressione sub-acuta che cova.

Leonardo Tondo:Per cui forse potremmo dire che il suo contributo allo studio della depressione sia emerso dallo studio del comportamento psicopatico.

John Bowlby: Penso di sì, eccetto che George Brown ha usato gli stessi concetti nel suo lavoro con i pazienti che sono depressi nel senso ordinario del termine.

Leonardo Tondo:Che tipo di rapporto c’è tra i suoi studi e la terapia cognitiva?

John Bowlby: I terapeuti cognitivi, a partire da Aaron Beck, si sono interessati alle percezioni di una persona adulta su se stessa, la propria vita e il mondo in cui vive. Questa preoccupazione, naturalmente, può rendere depressa una persona per un giudizio negativo su di sé, sul proprio futuro e sul mondo in generale. Qualcosa del genere è il modo caratteristico di pensare di una persona depressa. Aaron Beck non si è interessato allo sviluppo di queste preoccupazioni, su come e perché queste idee si sviluppano. Egli le considera inadeguate e cerca di correggere il modo di pensare del paziente. Un approccio alternativo allo stesso problema è quello di chiedere come e da dove il paziente ha ricavato queste idee, come egli le ha sviluppate. Ora, una volta che fai questa domanda stai esaminando lo sviluppo e l’infanzia. I genitori possono parlare e intervenire con i figli in diversi modi. Alcuni genitori lodano un bambino, lo incoraggiano, sono sempre dalla sua parte. Altri sono costantemente alla ricerca di colpa, dicendo: “Non sei nulla di buono, nessuno ti amerà mai, non farai mai strada nella vita”. Alcuni genitori fanno molto per un figlio, lo aiutano e lo incoraggiano ad andare avanti, altri non si interessano a lui o dicono: “Non essere di fastidio; non sopporto di essere disturbato da te”. Penso che tutti questi comportamenti non gratificanti possano avere un effetto molto negativo sul bambino e dargli l’impressione che: “Io non sono bravo, non farò mai niente nella vita, nessuno avrà mai affetto per me, non c’è nulla nella vita per cui vale la pena di vivere”. Dopo tutto, un bambino rischia di vivere con un genitore giorno dopo giorno, anno dopo anno dopo anno, ascoltando lo stesso messaggio. Non c’è da meravigliarsi che cresca credendo di non essere bravo. E l’evidenza è che, quando ognuno di noi ha sviluppato un’idea, tendiamo a conservarla stabilmente nella nostra mente. Sappiamo che la Terra è piatta o la Terra è rotonda. E non importa come sia in realtà. Una volta che l’idea è ben incisa non cambia. Va bene, si è sempre saputo che la Terra è rotonda, ma se alcune prove speciali si fanno avanti per dire che è piatta, in un primo momento si contesta: “Non può essere vero, sono sicuro che non è vero”. Poi, se si accetta con riluttanza che è possibile che la terra è piatta, è sempre una convinzione più fragile di quello che si è sempre detto e saputo. Quindi le persone che hanno avuto un’infanzia difficile e molto denigrata possono lavorare molto duramente e possono anche avere un grande successo. Essi cercano sempre di dimostrare che il loro genitore si sbagliava e per lungo tempo. Possono avere successo per diversi anni, vincere premi e continuare molto bene nella loro carriera, ma rimangono sempre vulnerabili a un fallimento. Proprio quando pensavano che stavano per ottenere un lavoro importante, diventano terribilmente delusi e tornano all’inizio, cioè: “Non valgo niente!”. Questo è un quadro comune, per cui questo è il modo in cui io lo vedrei. Articoli di Giovanni Liotti rivelano che egli pensa evolutivamente ed è interessato all’origine di tali idee esattamente come lo sono stato io. Lo conobbi a Roma nel 1982 circa. Era molto preso dalle prospettive di sviluppo che avevo presentato e lui le adottò. Per cui egli è uno dei pochi terapeuti cognitivi che prende in considerazione lo sviluppo. Ma una volta che un terapeuta cognitivo pensa evolutivamente e in termini di processi inconsci e coscienti, egli è in sintonia con uno psicoanalista come me. Lui ed io abbiamo molto in comune e lo trovo molto incoraggiante (note al testo: Beck, Aaron (nato nel 1921). Psichiatra e psicologo americano che ha ideato la Terapia Cognitiva, un tipo di psicoterapia che inizialmente è stata studiata e praticata per trattare la depressione – Liotti, Giovanni (nato nel 1946). Psichiatra e psicoterapeuta italiano che ha studiato i sistemi motivazionali nell’attaccamento come altri comportamenti umani (accudimento, competizione, cooperazione, sessualità)).

Leonardo Tondo:È possibile affermare che la terapia cognitiva può essere vista come la parte operativa delle teorie dello sviluppo?

John Bowlby: Credo che queste etichette diventino piuttosto fuorvianti perché la terapia cognitiva che rappresenta Liotti e la terapia psicoanalitica che rappresento io convergono. Come chiamarla, non so. Dobbiamo sempre tenere a mente che, mentre i pensieri sono importanti, lo è anche l’emozione e che i due processi sono paralleli. Credo, infatti, che questo sia il modo corretto di guardare all’emozione. L’emozione è comunicativa, anche se questo punto spesso viene trascurato. Se si è arrabbiati, ci si comporta in modi che sia chiaro ad altre persone che si è arrabbiati. L’emozione è una comunicazione non verbale di base, un atteggiamento mentale e un’azione potenziale molto forte, e quindi bisogna considerare sia la comunicazione verbale che non verbale. I terapeuti cognitivi probabilmente sono stati troppo interessati alla comunicazione verbale, mentre gli psicoanalisti probabilmente non lo sono stati abbastanza. I terapeuti cognitivi devono imparare che l’emozione è comunicativa e gli psicoanalisti devono imparare che i pensieri sono importanti.

Leonardo Tondo:È interessante che, dopo tutto, la terapia cognitiva discenda dalla psicanalisi.

John Bowlby: È vero.

Leonardo Tondo:Posso chiederle come ha avuto inizio il suo interesse per la psichiatria?

John Bowlby: È iniziato a Cambridge, dove sono stato uno studente del triennio in medicina dal 1925 al 1928. Ho studiato le scienze mediche di base: zoologia, fisiologia, anatomia comparata, e così via, come mie discipline mediche precliniche. Mi sono interessato a quello che oggi si chiamerebbe psichiatria dello sviluppo, come alcune persone si sviluppano in un modo o nell’altro. Dopo aver lasciato Cambridge nel 1928, invece di completare gli studi per diventare medico ho trascorso un anno nelle scuole per i bambini disturbati. In una di queste, ho conosciuto quello che si potrebbe chiamare un punto di vista psicoanalitico dello sviluppo per quanto riguarda i bambini con problemi. Mi è stato poi consigliato di completare la mia formazione medica e diventare uno psichiatra infantile e iniziare una formazione come psicoanalista, che ho fatto negli anni ‘30. Ecco come è iniziato tutto.

Leonardo Tondo: Si ricorda qualche episodio particolare che è stato importante nella sua scelta?

John Bowlby: È difficile da dire, ma racconterò di un’importante esperienza che ho avuto in queste scuole per bambini disturbati. Era un posto molto piccolo con bambini di ogni età e diversi gradi di disturbo. Un bambino di otto anni mi seguiva tutto il giorno tutti i giorni, cosicché gli sono diventato familiare e si è sviluppato un attaccamento con lui. Un’esperienza opposta che si è verificata riguardava un ragazzo di 15 o 16 anni che era stato espulso da una nota scuola. Era molto chiuso sul piano emozionale anche se era molto socievole e non antisociale, ma era emotivamente introverso e aveva avuto una prima infanzia molto disturbata; era illegittimo e il parere della gente che gestiva la scuola era che un’esperienza nella sua prima infanzia aveva causato la sua condizione attuale. Questa è stata l’origine di ciò che seguo da allora.

Leonardo Tondo:Ha ricevuto delle critiche nei primi anni del suo lavoro da altri colleghi?

John Bowlby: I miei rapporti con il gruppo psicoanalitico di Londra sono stati sempre in termini personali molto buoni, ma essi consideravano errate le mie idee. Non sto dicendo su tutto, e le cose sono cambiate nel corso degli anni, ma ho ricevuto moltissime critiche quando ho iniziato a porre l’attenzione sull’importanza di eventi di vita reale e delle esperienze negative. La prima volta presentai un articolo su questo argomento prima della guerra nel 1939, continuai a presentare queste idee negli anni ‘40 e ‘50 e sviluppai una teoria dell’attaccamento alla fine degli anni ‘50. Questa fu duramente criticata quando la presentai alle società psicoanalitiche in America e altrove. Ci fu una strana tendenza a pensare che queste idee potessero essere importanti ma non avevano nulla a che fare con la psicoanalisi – un parere che io considero assurdo. Comunque ho ricevuto una buona quantità di critica.

Leonardo Tondo: Quando le sue idee sono state inizialmente accettate?

John Bowlby: Dipende dal gruppo. Assistenti sociali che si occupano di problemi di affidamento e sanno tutto di bambini senza genitori soddisfacenti, sono sempre stati entusiasti del mio lavoro. Psicologi moderni negli anni ‘50, che erano interessati alle teorie dell’apprendimento, odiavano le mie idee, e le consideravano sciocchezze. Gli operatori della psichiatria infantile, nel complesso, conoscevano i problemi e pensavano che avessi fatto la cosa giusta. Gli operatori del campo della psichiatria dell’adulto erano o totalmente disinteressati o consideravano il tutto come di nessuna importanza. È stata semplicemente una questione relativa a diverse discipline. Ogni volta che mi recavo da operatori sociali sapevo che sarebbero stati dei miei sostenitori, un gruppo di psicologi sarebbe stato critico o un gruppo di psichiatri avrebbe ignorato totalmente l’argomento e così via.

Leonardo Tondo: Possiamo dire che la sua teoria ha un aspetto anche ecologico?

John Bowlby: La storia è abbastanza semplice. Prima della guerra, avevo fatto uno studio retrospettivo pubblicato nel 1944 sui ladri minorenni. Dopo la guerra, decisi che quello che dovevamo studiare le conseguenze di un bambino che perde la sua figura genitoriale: le sue risposte nell’essere in un posto sconosciuto con gente sconosciuta, una situazione che un bambino piccolo trova estremamente spaventosa. Fu allora che i miei colleghi e io facemmo queste osservazioni, che il lavoro sulle scimmie confermò. La domanda successiva fu: se la rottura di un legame aveva effetti emotivi così potenti, qual è la natura del legame che viene interrotto? Tale questione fu in cima ai miei pensieri nel 1951 e in quel tempo, un conoscente psicologo diresse la mia attenzione al lavoro di Lorenz sull’imprinting. Egli disse: “Conosci il lavoro di Konrad Lorenz sull’imprinting? Credo che potrebbe interessarti”. Fu un’osservazione casuale che fece al termine di una riunione del comitato. Trovai una traduzione in inglese di alcuni lavori di Lorenz e li considerai molto emozionanti. Li trovai molto interessanti perché mi ero sempre interessato di scienza naturale. Poi ebbi l’opportunità di parlare con Julian Huxley che era stato uno dei primi ecologisti e un biologo noto in Gran Bretagna. Disse che era tutto molto interessante e importante dal punto di vista medico. Mi mise sulla strada giusta per i libri di Lorenz, nonché per lo studio dell’istinto di Nikolaas (“Niko”) Tinbergen. Passai tutto l’inverno del 1952-1953 a studiare etologia ed è così che è iniziato tutto. Quanto più la studiavo, tanto più ero impressionato dall’elevata qualità scientifica del loro lavoro e dalla misura in cui essi studiavano in altre specie problemi simili ai nostri in campo clinico. Così diventai un grande appassionato dell’approccio etologico, che portò alla mia teoria dell’attaccamento che riguarda un solo aspetto delle relazioni bambino-genitore e cioè che un bambino conserva i legami con un genitore se questo lo rassicura. Nei soggetti più grandi, le domande possono essere: “Perché si diventa esigenti? Perché si diventa dipendenti?” e così via. Fu interessante osservare che un comportamento molto simile si verifica in un gran numero di specie diverse. In secondo luogo, ci si può porre le domande: “Perché si manifesta? Qual è la sua funzione? Perché dovrebbe esistere?”. In passato questo ciclo di dipendenza era considerato solo come un fastidio, è semplicemente un qualcosa che accade, dovuto al fatto che una madre nutre il bambino che così si abitua. Il cibo è la cosa più importante e crea dipendenza. Non è una buona cosa e prima si diventa indipendenti, meglio è. Ora, io vedevo il tutto in modo completamente diverso. Non ho mai pensato che il cibo fosse così importante e nel 1958 dimostrai che non lo era. Poi, secondariamente, il punto che ho sempre sostenuto sull’attaccamento è che è una buona polizza assicurativa. Promuove la sicurezza, è emotivamente protettivo e ha una funzione importante nella natura umana. È da studiare come parte della natura umana e nel suo sviluppo maturo, e io attribuisco grande importanza a esso. Invece di considerarlo come un aspetto sconveniente di cui sbarazzarsi, qualcosa da evitare, esso è una semplice parte della natura umana e qualcosa da studiare (note al testo: Huxley, Julian Sorrel , Sir (1887-1972). Biologo evolutivo inglese. Studiò come i tratti culturali possono rimanere in una società e persistere attraverso le generazioni – Timbergen, Nikolaas (1907-1988). Etologo e biologo olandese che vinse il Premio Nobel in Fisiologia (con Konrad Lorenz e Karl von Frisch) nel 1973 per i suoi studi sui modelli sociali di comportamento.).

Leonardo Tondo: Nella sua tecnica psicoterapeutica c’è qualcosa di speciale quando ha a che fare con un bambino o con un adolescente?

John Bowlby: Non penso che ci sia nulla di speciale. Penso di aver sempre preso sul serio i bambini, perché considero gli adulti semplicemente come bambini cresciuti e i bambini mi hanno sempre interessato. Credo che sia necessario trattarli il più possibile come dei pari e prestare attenzione a ciò che sentono, a quello che dicono, e prenderli sul serio, questo è tutto. Io non mi considero un terapeuta geniale. Faccio terapia, ma non è mai stata la maggiore delle mie specialità. Ho imparato molto praticandola e ho trattato persone di ogni età, compresi i bambini, adolescenti e adulti.

Leonardo Tondo: Tende verso l’approccio psicoanalitico, essendo non direttivo, o nella sua terapia lei è più supportivo e direttivo?

John Bowlby: Sono piuttosto non direttivo, anche se probabilmente sono diventato un po’ più direttivo col passare del tempo. Una questione importante nel mio lavoro terapeutico è che io sono un compagno di un paziente indifeso e ho intenzione di restare con lui per quanto posso e risolvere il suo problema.

Leonardo Tondo: Questo comporterebbe un profondo rapporto emotivo tra lei e il paziente?

John Bowlby: Sì, se arrivano a fidarsi di me. In realtà, ciò che succede è questo: un paziente per definizione, ai miei occhi, è qualcuno che ha avuto una relazione di attaccamento infelice e difficile durante l’infanzia e ha disabilità nelle sue relazioni di attaccamento nella vita adulta. Così, quando viene a trovarmi, io lo vedo come qualcuno che ha una difficoltà nello stabilire legami di attaccamenti di fiducia. Ora, se le cose vanno bene, egli crea un legame di attaccamento con me. La parola transfert è talvolta usata in questo contesto. Egli crea una relazione di attaccamento con me e io divento importante per lui ed egli sente che ho un certo valore nella sua vita. I disturbi nello schema di attaccamento che ha sviluppato da bambino inizieranno a manifestarsi anche nel suo attaccamento verso di me, perché quel modello è stata la sua difficoltà tutta la vita. Ciò sembra molto comune, tranne per la terminologia che uso. Quindi, se un paziente diventa molto arrabbiato con me se mi assento, considero ciò abbastanza naturale, qualcosa che le persone sentono. Se pensa che io abbia intenzione di abbandonarlo ed egli ha un’idea sbagliata di ciò, allora mi chiedo: “Bene, da dove ha ricavato quell’idea o come ha fatto a sviluppare il sospetto che io ho intenzione di abbandonarlo?” Così, ad ogni modo, io uso molti concetti psicoanalitici, ma a modo mio.

Leonardo Tondo: I normali strumenti psicoanalitici come libere associazioni?

John Bowlby: Sì, ma la libera associazione è un’arma a doppio taglio. Un paziente può usare la libera associazione perdendo tempo a parlare di tutto ciò che non ha importanza, e poi si deve intervenire e dire: ”Guarda, stai sprecando tempo”, e parlare di qualcosa che conta. Ci sono occasioni in cui io sono deciso e direttivo, ma sono momenti rari. La mia preoccupazione principale è di aiutare il paziente a rivedere la propria vita, a guardare i suoi problemi a modo suo, ed esaminare come le sue esperienze, nell’arco dei primi anni della sua vita, hanno creato i problemi che sta affrontando ora.

BIBLIOGRAFIA:

- Bowlby J (1940). Influence of early environment in the development of neurosis and neurotic character.

- International Journal of Psychoanalysis 21, 1–25.

- Bowlby J (1944). Forty-four juvenile thieves: their characters and home life. International Journal of Psychoanalysis 25, 19-52 and 107–127.

- Bowlby J (1951). Maternal care and mental health. World Health Organization, Geneva; Her Majestys Stationery Office, London.

- Bowlby J (1958). The nature of a child’s tie to his mother. International Journal of Psychoanalysis 39, 350–373.

- Bowlby J (1960a). Separation anxiety. International Journal of Child Psychoanalysis 4, 89–113. 23

- Bowlby J (1960b). Grief and mourning in infancy and early childhood. The Psychoanalytic Study of the Child 15, 9–52.

- Bowlby J (1969). Attachment, in Vol. 1 of Attachment and Loss. Hogarth Press, London.

- Bowlby J (1973). Separation: Anxiety & Anger, in Vol. 2 of Attachment and Loss. Hogarth Press, London.

- Bowlby J (1980). Loss: Sadness & Depression, in Vol. 3 of Attachment and Loss. Hogarth Press, London.

- Bretherton I (1991). The roots and growing points of attachment theory. In Parkes CM, Stevenson Hinde J, Harris P (Eds) Attachment Across the Life Cycle. Routledge, London.

- Brown F (1966). Childhood bereavement and subsequent psychiatric disorder. British Journal of Psychiatry 112,1035–1041.

- Brown G, Harris T (1978). Social Origins of Depression. Free Press, New York.

- Hinde RA (1966). Animal Behavior. McGraw-Hill, New York.

- van der Horst FCP, van der Veer R, van Ijzendoorn MH (2007). John Bowlby and ethology: An annotated interview with Robert Hinde. Attachment & Human Development 9, 321–335.

FONTI:

- Prima pubblicazione: Clinical Neuropsychiatry (2011), 8(2): 159-171

- Prima pubblicazione della traduzione italiana: SITCC Sezione Campania, 16-05-2012

L’esperienza di clinici, ma prima ancora di esseri umani, ci mostra che “la narrazione di storie e in particolare il racconto di aspetti ed episodi della propria vita, e’ parte essenziale dell’esistenza di ogni persona ed e’ un processo che presenta una connotazione squisitamente sociale. Lo studio delle modalità narrative e interattive implicate nel racconto di storie e nelle conversazioni autobiografiche può contribuire a far luce sulle modalità con cui gli individui organizzano le attività della propria mente e creano coerenza all’interno di essa” (Lenzi, Bercelli, 2010, p. 119).

L’esperienza di clinici, ma prima ancora di esseri umani, ci mostra che “la narrazione di storie e in particolare il racconto di aspetti ed episodi della propria vita, e’ parte essenziale dell’esistenza di ogni persona ed e’ un processo che presenta una connotazione squisitamente sociale. Lo studio delle modalità narrative e interattive implicate nel racconto di storie e nelle conversazioni autobiografiche può contribuire a far luce sulle modalità con cui gli individui organizzano le attività della propria mente e creano coerenza all’interno di essa” (Lenzi, Bercelli, 2010, p. 119).

L’

L’

L’esperienza maturata supportando studenti universitari in crisi con le diverse fasi del ciclo di studi suggerisce che i problemi di rendimento non sempre sono causati dalla poca predisposizione o dall’assenza di voglia e motivazione, ma in molti casi si originano da veri e propri problemi psicologici, da affrontare in modo adeguato assieme ad un esperto.

L’esperienza maturata supportando studenti universitari in crisi con le diverse fasi del ciclo di studi suggerisce che i problemi di rendimento non sempre sono causati dalla poca predisposizione o dall’assenza di voglia e motivazione, ma in molti casi si originano da veri e propri problemi psicologici, da affrontare in modo adeguato assieme ad un esperto.

Inizio questo articolo ringraziando l’amico e collega

Inizio questo articolo ringraziando l’amico e collega

Parlare da soli: Quante volte ci capita di osservare il nostro compagno, la nostra amica, nostra madre a “parlottare” tra sé e sé? Quante volte non ne capiamo il senso e ci chiediamo se dobbiamo preoccuparci e se questi sono i primi segni di un giorno di ordinaria follia, di “qualche rotella fuori posto”?

Parlare da soli: Quante volte ci capita di osservare il nostro compagno, la nostra amica, nostra madre a “parlottare” tra sé e sé? Quante volte non ne capiamo il senso e ci chiediamo se dobbiamo preoccuparci e se questi sono i primi segni di un giorno di ordinaria follia, di “qualche rotella fuori posto”?

Lo stile terapeutico di

Lo stile terapeutico di

“Quindi, per farla breve, se ne starà sveglia tutta notte

“Quindi, per farla breve, se ne starà sveglia tutta notte