Il Colloquio Psicologico – Introduzione

Anni fa, lungo il percorso che mi ha condotto a diventare uno psicoterapeuta, scrissi questo elaborato affascinato dagli insegnamenti del Manuale del Guerriero della Luce di Coelho. Lo rileggo oggi dopo quasi dieci anni e ancora, in molte di quelle parole ritrovo un forte stimolo alla costante riflessione circa il nostro ruolo in terapia e anche in società. Ve lo propongo com’era, nell’intenzione che possa offrire a voi come a me sintetiche pillole di saggezza e qualche riflessione.

Il Colloquio Psicologico

Introduzione

“A volte il guerriero della luce si comporta come l’acqua, e fluisce fra gli ostacoli che incontra.

In certi momenti, resistere significa venire distrutto. Allora egli si adatta alle circostanze. Accetta, senza lagnarsi, che le pietre del cammino traccino la sua rotta attraverso le montagne.

In questo consiste la forza dell’acqua: non potrà mai essere spezzata da un martello, o ferita da un coltello. La più potente spada del mondo non potrà mai lasciare alcuna cicatrice sulla sua superficie.

L’acqua di un fiume si adatta al cammino possibile, senza dimenticare il proprio obiettivo: il mare. Fragile alla sorgente, a poco a poco acquista la forza degli altri fiumi che incontra.”

[Coelho, Manuale del Guerriero della Luce, 1997, p.53]

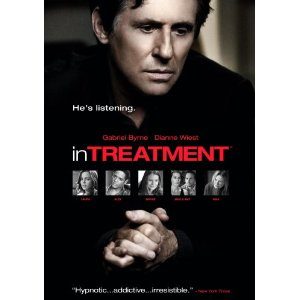

L’avvio del rapporto con il cliente e il primo colloquio sono momenti delicati e ardui da affrontare, in cui si decide molto del futuro della terapia.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI SU: IN TERAPIA

Il guerriero della luce di Coelho è come l’acqua. Non viene colpito o ferito dalle esperienze vissute. Non vi reagisce con atteggiamenti negativi, ma si adatta, cercando di perseguire, nei limiti imposti dalla realtà, i suoi obiettivi. Egli non si oppone, non resiste, ma si adatta. Qui, più che altrove, appare palese l’associazione tra il comportamento del guerriero della luce e quello della persona assertiva. Per questo risulta così efficace associare queste stesse parole al ruolo del terapeuta nel colloquio psicologico.

Anche lo psicologo deve apprendere ad essere come l’acqua. Deve essere in grado di evitare le difficoltà generate dalle resistenze del cliente, attraversarle senza scontrarsi con esse (“…fluisce fra gli ostacoli che incontra”). Deve lasciare il flusso della comunicazioni nelle mani del cliente, adattandosi ad esso senza imporre alcun argomento, senza imporre alcuna definizione (“Allora egli si adatta alle circostanze, Accetta, senza lagnarsi, che le pietre del cammino traccino la sua rotta attraverso le montagne”).

Evitando queste imposizioni, evita lo scontro aperto con il cliente, che distruggerebbe il percorso terapeutico (“In questo consiste la forza dell’acqua: non potrà mai essere spezzata da un martello…”). Il suo compito è quello di trasmettere nuove informazioni, riflettendo e parafrasando ciò che dice il cliente, mostrando nuove prospettive e provocando una reazione di insight. Questa è un’esperienza alla base sia del rapporto di fiducia, che della negoziazione per una definizione comune del problema e degli obiettivi (“L’acqua di un fiume si adatta al cammino possibile, senza dimenticare il proprio obiettivo: il mare”).

LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: ALLEANZA TERAPEUTICA

L’avvio del rapporto con il cliente e il primo colloquio sono momenti delicati e ardui da affrontare, in cui si decide molto del futuro della terapia. Una volta che il rapporto di fiducia è costruito, che il cliente è riuscito a scoprire prospettive alternative, che si è raggiunta una comune definizione di problema e obiettivi fino alla stipulazione di un contratto, il percorso diventa meno tortuoso, e la forza del terapeuta aumenta (“Fragile alla sorgente, a poco a poco acquista la forza degli altri fiumi che incontra”).

Il parallelismo tra il comportamento del guerriero della luce e quello dello psicologo nel corso di un colloquio psicologico è evidente. Ma la metafora di Coelho va molto al di là. Il guerriero della luce non è solo una rappresentazione metaforica del comportamento corretto del terapeuta. Rappresenta anche un modo di essere assertivo, uno stile di comportamento rispettoso nei confronti di sé stesso e degli altri, né passivo, né aggressivo. E, proprio per questo, dovrebbe appartenere almeno in parte al modo di essere del cliente, una volta terminata la terapia.

Il terapeuta/guerriero della luce ha il compito di far emergere (piuttosto che estrarre) il guerriero della luce dal cliente. In questo senso assume anche un ruolo di insegnante, dal quale il cliente apprende molto, anche sugli aspetti piacevoli di una relazione interpersonale, basata sull’accettazione incondizionata.

LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY – ACT

Se la terapia ha successo il cliente raggiunge una maggior consapevolezza delle conseguenze del proprio comportamento e delle proprie reazioni nei rapporti interpersonali. Queste consapevolezze sono la base del suo cambiamento, di cui egli è l’attore. Inizierà a modificare il proprio comportamento e, a questi cambiamenti, seguiranno reazioni diverse, e positive, da parte dell’ambiente che lo circonda. Questo è il meccanismo attraverso il quale il guerriero della luce inizia ad emergere. Il guerriero non è quindi uno stato definitivo che deve essere raggiunto, è più qualcosa interno a ciascuno di noi che può essere lentamente fatto emergere, senza tuttavia riuscire mai a scoprirlo del tutto.

LEGGI ANCHE LA RUBRICA STORIE DI TERAPIE DI ROBERTO LORENZINI

Queste sono le due facce della metafora del guerriero della luce prese in analisi in questo scritto. Associata sia al psicologo che al cliente che, di fatto, a ciascuno di noi.

LE TEORIE DEL COLLOQUIO PSICOLOGICO

“Un guerriero sa che un angelo e un demonio si contendono la mano che impugna la spada.

Dice il demonio:<Tu cederai. Non individuerai il momento giusto. Hai paura.>

Dice l’angelo: <Tu cederai. Non individuerai il momento giusto. Hai paura.>

Il guerriero è sorpreso. Hanno detto tutti e due la stessa cosa.

Poi il demonio continua: <Lascia che ti aiuti>.

E l’angelo dice: <Ti aiuto io.>

A questo punto, il guerriero avverte la differenza. Le parole sono le stesse, ma gli alleati sono diversi.”

[Coelho, Manuale del Guerriero della Luce, 1997, p.81]

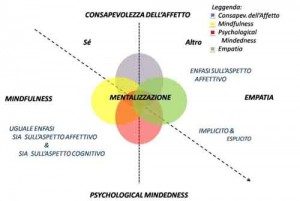

Non esiste un unico tipo di colloquio psicologico. Diversi autori hanno sottolineato diversi aspetti della comunicazionetra terapeuta e cliente distinguendosi soprattutto lungo un continuum che pone ai suoi estremi approcci totalmente direttivi e totalmente non-direttivi.

Nei primi il terapeuta cerca di raggiungere il controllo delle prospettive disfunzionali del cliente, imponendo consapevolezza e accettazione di una realtà che non può vedere o ammettere e presupponendo l’esistenza di deficit nel cliente. In questo caso il terapeuta cerca di intervenire fornendo adeguate informazioni e dicendo al cliente ciò che deve fare [Leoni, 2003].

LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: PSICOTERAPIA COGNITIVA

Negli approcci non-direttivi il terapeuta svolge una funzione di specchio e mantiene un focus centrato principalmente sulla persona e sulla necessità di fornirle un supporto che la sostenga nel percorso di uscita dalla rete di stereotipi in cui è imprigionata.

LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: PSICOANALISI

Ovviamente tra queste due posizioni sul modo di affrontare il colloquio psicologico esistono diverse alternative intermedie. Lo scopo di questi articoli è quello di fornire un quadro di base sulle principali teorie del colloquio psicologico, un inquadramento teorico di base, utile a ricordare la presenza di diversi punti di vista e le possibili alternative nel modo di affrontare una comunicazione terapeutica.

Negli articoli seguenti verranno prese in considerazione, prima di tutto, le teorie principali sul colloquio psicologico. I concetti alla base di queste teorie verranno poi estratti ed associati alla metafora del guerriero della luce per individuare alcuni principi di base su cui deve fondarsi l’azione dello psicologo. Si passerà poi a una descrizione dell’aspetto più pratico del colloquio soffermandosi, prima, sulle tappe e sugli obiettivi che devono essere raggiunti in terapia, poi, sui mezzi che si deve usare per ottenerli.

LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: IN TERAPIA – ALLEANZA TERAPEUTICA

LEGGI ANCHE LA RUBRICA STORIE DI TERAPIE DI ROBERTO LORENZINI

Nostalgia: secondo una recente ricerca, ricordare i bei tempi andati è un modo efficace per riscaldarci nelle fredde giornate invernali.

Nostalgia: secondo una recente ricerca, ricordare i bei tempi andati è un modo efficace per riscaldarci nelle fredde giornate invernali.

Il training autogeno è un metodo di auto distensione mente-corpo che una volta acquisito, praticato ed allenato può essere di sostegno nelle situazioni di difficoltà.

Il training autogeno è un metodo di auto distensione mente-corpo che una volta acquisito, praticato ed allenato può essere di sostegno nelle situazioni di difficoltà.

Gli odori sono in grado di richiamare alla memoria episodi autobiografici in modo estremamente vivido, dettagliato ed emotivamente connotato (Chu & Downes, 2000): si tratta della famosa Sindrome di Proust, dal nome dell’autore che per primo descrisse un evento simile in relazione all’odore di una “maddalena”.

Gli odori sono in grado di richiamare alla memoria episodi autobiografici in modo estremamente vivido, dettagliato ed emotivamente connotato (Chu & Downes, 2000): si tratta della famosa Sindrome di Proust, dal nome dell’autore che per primo descrisse un evento simile in relazione all’odore di una “maddalena”.

LEGGI LA PRIMA PARTE DELL’ARTICOLO

LEGGI LA PRIMA PARTE DELL’ARTICOLO

Paola Luzzatto ha dato un considerevole contributo teorico e pratico all’arteterapia. I suoi insegnamenti, individuabili in numerose pubblicazioni scientifiche, sono preziosi elementi da assimilare per chiunque si interessi di questa disciplina.

Paola Luzzatto ha dato un considerevole contributo teorico e pratico all’arteterapia. I suoi insegnamenti, individuabili in numerose pubblicazioni scientifiche, sono preziosi elementi da assimilare per chiunque si interessi di questa disciplina.

In the previous installment of this series I discussed studies that investigated

In the previous installment of this series I discussed studies that investigated

“Meglio così che peggio” oppure “bene” sono alcune delle risposte alla domanda “come stai?” Rivolta alle persone con le quali intratteniamo rapporti amichevoli. Con questa richiesta cerchiamo di conoscere lo stato di benessere di qualcuno.

“Meglio così che peggio” oppure “bene” sono alcune delle risposte alla domanda “come stai?” Rivolta alle persone con le quali intratteniamo rapporti amichevoli. Con questa richiesta cerchiamo di conoscere lo stato di benessere di qualcuno.