Corsa in ambulanza – Centro di Igiene Mentale – CIM Nr.06 – Storie dalla Psicoterapia Pubblica

Corsa in ambulanza

– Leggi l’introduzione –

Grottesco! La radio dell’ambulanza ha appena comunicato l’assenza di posti letto in tutti gli SPDC della capitale dove si possono effettuare i trattamenti sanitari obbligatori (TSO). D’ora in avanti a Roma è vietato impazzire. L’infermiere, di fianco al guidatore, si attacca al radiotelefono di bordo a setacciare le altre province. Ancora un posto disponibile a Viterbo. La giornata sarà lunga.

Grottesco! La radio dell’ambulanza ha appena comunicato l’assenza di posti letto in tutti gli SPDC della capitale dove si possono effettuare i trattamenti sanitari obbligatori (TSO). D’ora in avanti a Roma è vietato impazzire. L’infermiere, di fianco al guidatore, si attacca al radiotelefono di bordo a setacciare le altre province. Ancora un posto disponibile a Viterbo. La giornata sarà lunga.

In altri CIM si teorizzava che, in caso di emergenza o TSO di un paziente in trattamento, non dovessero essere i curanti ad intervenire, per preservare la relazione terapeutica e non inquinarla con azioni forzose se non qualche volta violente. Biagioli sosteneva la tesi opposta. Intanto, tutto si poteva svolgere con minor conflittualità se chi interveniva e il paziente si conoscevano, inoltre gli sembrava un tradimento verso il paziente mandare qualcun’ altro a fare il lavoro sporco. Diceva, come esempio, che se c’era da fare un’ iniezione ad un suo figlio voleva essere lui a fargliela.

Così aveva convinto tutti ed era diventata prassi.

Quel giorno dunque per l’emergenza “Dante”, che si prospettava piuttosto complessa e vivace, in assenza dei curanti, le dottoresse Ficca e Filata, a salire sull’ambulanza con il medico del 118 furono i due che meglio conoscevano Dante: Giovanni Brugnoli e la sorella Maria detta Gilda.

L’ambulanza si diresse verso Roma perché l’SPDC di Vontano era chiuso da un mese per ristrutturazione e sarebbe stata una faccenda lunga.

Lei, con una mano, gli carezzava la fronte grondante sudore e sistemava i capelli all’indietro. Con l’altra, teneva ferma la mano dove avevano trovato l’unica via che ancora permettesse l’accesso di un ago. Del resto, era il suo lavoro, era infermiera e forse lo era diventata proprio per lui.

Giovanni puntellava il suo corpo massiccio che, ad ogni curva dell’ambulanza, era sul punto di cadere.

Dante sentiva il fluire rassicurante delle loro parole senza afferrarne il senso. Dopo essersi liberato lo stomaco, inondando di vomito alcolico l’altro infermiere dell’ambulanza, stava meglio e iniziava a dubitare della precedente certezza di morire.

Era una pellaccia lui, non gliene importava poi tanto e da tempo aveva anche smesso di vergognarsi.

Giovanni era stato il primo ad entrare in casa. Avevano mandato lui in nome della loro antica amicizia e perché era tra gli operatori più bravi a immergersi nelle emergenze, forse perché non aveva paura ad ammettere la sua paura.

Piccolo com’era se la poteva permettere. Dante, invece, era quello che un tempo si sarebbe detto “un marcantonio”: superava il metro e novanta e, dunque di almeno venti centimetri, Giovanni. Spalle squadrate di chi ha sempre lavorato fisicamente, occhi azzurri e liquidi come il mangiatore di patate di Van Gogh, che sembrano una predisposizione all’alcolismo; un tempo fluenti capelli lunghi che lo assomigliavano al Che Guevara e lo chiamavano al suo destino di rivoluzionario ribelle e, infine, accantonate le rivoluzioni, deviante, ormai ridotti e anch’essi sconfitti dall’avanzata calvizie che Maria amorevolmente cercava di nascondere, aggiustandoli.

Correva l’ambulanza e i ricordi. Giovanni era convinto che fosse stata proprio la differenza di stazza a spingere la maestra Vincenti a metterli nello stesso banco in prima elementare. Intanto, sarebbero entrati meglio nell’angusto banco di legno, invece era successo di più, erano diventati amici. Dante proteggeva Giovanni dai bulletti intenzionati a prevaricarlo per la sua piccolezza, Giovanni mediava il rapporto faticoso di Dante con tutto ciò che era lettere e calcolo ovvero l’oggetto e il motivo stesso della scuola, insomma un rapporto di mutuo soccorso che la diversità delle origini non minacciava ma piuttosto rafforzava.

Giovanni era figlio di un ferroviere, macchinista ambizioso arrivato a capostazione. Senza fargliene sentire il peso i genitori lo avevano visto medico già a tre anni quando aveva portato il termometro al letto della vecchia zia che viveva con loro. Alla fine, proprio in sanità lavorava, sebbene con i matti e come assistente sociale.

Dante era figlio di un cavatore di tufo. Il padre lo portava con sé perché la madre andava a lavorare come schiava nelle case dei ricchi. Il padre si sentiva in colpa per quanto successo dopo, perché molte volte aveva diviso con il piccolo Dante la colazione di metà mattina all’ombra di una quercia enorme all’ingresso della cava, mezza pagnotta ripiena di formaggio e vino rosso direttamente dal fiasco tenuto al fresco nel torrente.

A lui sembrava di far bene togliendosi il pane e il vino di bocca per il figlio. Decenni dopo gli psicologi lo avevano fatto sentire un delinquente, ma allora nessuno gli aveva detto niente. Lo faceva per il suo bene e infatti Dante cresceva sano e forte e da grande voleva fare il lavoro del padre.

Le cose vanno come devono andare: quando la madre resto incinta per la seconda volta, sembrava che sarebbero morte lei e la bambina per una gestosi gravissima. Armenia, allora, offrì la figlia alla madonna, la chiamò Maria e si dedicò completamente a lei.

Dante, nonostante avesse un fisico che gli avrebbe permesso un atteggiamento prepotente, era mite. Anzi, peggio, buono come spesso gli alcolisti. Aveva la commozione facile ed il pianto sempre pronto alle sofferenze altrui. Di tale sensibilità in quel corpo da gigante si vergognava al punto che neppure a Giovanni ebbe il coraggio di dire perché quel giorno in cui era finito in ambulanza con un trattamento sanitario obbligatorio aveva iniziato a bere.

Qui, per completezza, lo riporto chiedendo, però, al lettore la massima riservatezza per rispetto a Dante.

Nel giardino di fronte alla sua casa c’era un meraviglioso cane lupo. Ogni volta che passava una ambulanza, evenienza frequente, il cane iniziava a rispondere all’ululato della sirena dell’ambulanza. Dal tono lamentoso Dante si era convinto che la povera bestia vivesse ogni volta l’illusione di un amore che veniva poi infranta dallo scomparire della sirena nel traffico. Impotente di fronte alla sofferenza inconsolabile del lupo, Dante aveva aperto la bottiglia di grappa chiusa precauzionalmente nel buffet del salone poi, ovviamente, non era stato in grado di fermarsi al solo sorso che si era ripromesso.

I distacchi e le perdite erano un dolore cupo per lui sempre in agguato.

Anche su questo gli psicologi in seguito fecero molte ipotesi e qui la colpa toccò a Armenia, per non far torto a nessuno, responsabile di troppa dedizione verso la piccola Maria. Di nuovo mi raccomando che questa storia del cane e dell’ambulanza resti tra noi, non ho avuto da Dante nè dal cane il permesso di narrarla.

Per gli psicologi poi Maria si era dedicata ad una professione di cura, come è l’infermiera, sentendosi in colpa per le tante attenzioni ricevute e per cercare di curare il padre e il fratello entrambi alcolisti. Si era sacrificata, rinunciando alla vita facile e lussuosa di attrice o, perlomeno modella, che il suo fisico meraviglioso le avrebbe consentito. Compiuti i tredici anni non c’era uomo che non la notasse tentando, se giovane di conquistarla, se adulto di molestarla. Dante aveva avuto il suo bel da fare a proteggere la sorellina dai desideri dei maschi a cominciare dagli zii materni e paterni.

Su richiesta di Giovanni che sapeva quanto agitasse Dante, l’autista aveva spento la sirena lasciando soltanto la muffola lampeggiante. L’ambulanza stazionava assediata dal traffico romano di un piovoso lunedì mattina di fine novembre.

Quale che fosse il dramma che si stava consumando al suo interno, la vita frettolosa e affannata che scorreva intorno al mezzo non poteva rallentare, moltiplicando i ritardi.

Figuriamoci poi se avessero saputo che si trattava solo di un ubriacone arrogante. C’era tutto il tempo per i ricordi…

“Dante era abbonato al sette in condotta. Non riusciva a stare seduto nel banco e non c’erano le diagnosi di “disturbo….” a salvarlo, era solo un discolo vivace, disubbidiente da cui non si sarebbe tirato fuori niente.

Bacchettate sulle mani quando era sorpreso a copiare, bacchettate per furto quando spariva qualcosa.

Giovanni ancora si portava la colpa e la vergogna per l’episodio della merenda di Alina.

Alina aveva sempre come merenda sette barrette di Ciocorì, il cioccolato con riso soffiato e la sua estetica ne risentiva pesantemente. Superare i 100 chili prima dei tredici anni era consueto nella sua famiglia del sud che non aveva preso atto della fine della guerra e della fame e continuava a ingurgitare tutto ciò che capitava a tiro.

Al contrario, la famiglia di Giovanni era molto attenta alla salute e all’alimentazione, diffidente a tutto ciò che era confezionato, pubblicizzato in televisione e in definitiva, buono. La proibizione aumentava il desiderio di Giovanni, ergastolano dei panini con la marmellata di more fatta in casa.

L’unico ruolo che Dante aveva avuto nell’azione delittuosa era stato distrarre Alina, perdutamente innamorata di lui, invitandola in giardino durante la ricreazione.

Dopo la denuncia del furto la carta del ciocorì era stata ritrovata dagli investigatori della scientifica, ovvero la maestra Vincenti, sotto il banco dei due. Entrambi avevano spergiurato la loro innocenza sospettando tremende conseguenze.

La certezza pregiudiziale aveva impedito alla Vincenti di notare le sbafature di cioccolato che decoravano la bocca di Giovanni. Dalla paura Giovanni era corso in bagno a fare pipì e lì era rimasto come in un rifugio antiatomico ad aspettare il day after. Quando era uscito giustizia era stata fatta, Dante era dal preside a negoziare i giorni di sospensione.

I genitori accolsero il caloroso invito del preside di tenerselo a casa e lo ritirarono per quell’anno. Nel successivo, si presentò agli esami di quinta elementare come privatista e fu inaspettatamente promosso. Le male lingue sostennero che era merito della madre. Armenia aveva ripreso a fare la domestica proprio a casa del preside e si era dimostrata molto, forse troppo, servizievole. Anche a casa di Giovanni giravano queste voci e la madre diceva che tutto una madre farebbe per un figlio aggiungendo poi, in modo del tutto incongruo, che il preside comunque era un uomo molto interessante che non dimostrava affatto i suoi cinquantacinque anni.

Era stato Giovanni, una volta deciso per il TSO, a chiedere a Maria se se la sentisse di accompagnarlo.

Sapeva quanto fosse legata al fratello e competente in situazioni d’urgenza, si conoscevano e stimavano reciprocamente sin da bambini. Avendola vista crescere aveva sviluppato per lei una sorta di tabù dell’incesto perciò, pur riconoscendo la sua bellezza, così assoluta da essere quasi dolorosa da vedere, non la considerava una possibile partner. Per lei era il suo unico amico maschio e gli faceva continue confidenze sulle sue molteplici, originali e sfrenate attività sessuali. Due anni prima, preso da una tachicardia parossistica durante l’ennesimo racconto, le aveva chiesto di soprassedere sui dettagli.

Se l’aveva sempre considerata al di fuori della sua portata, troppa era la differenza tra di loro, Maria aveva abitato stabilmente le sue fantasie. Il periodo di maggiore invasione fu quando studiava per diventare infermiera.

Giovanni gli disse che lui, grandissimo secchione, non poteva rifiutarsi di darle una mano per l’esamone di anatomia. Si aggiunga che la materia stessa con la necessità di vedere concretamente e toccare con mano quanto letto in astratto, si prestava ad essere galeotta. Furono mesi difficili, conclusi con un prestigioso trenta e lode. Unico strascico la fine della relazione di Giovanni con Valeria, sua storica fidanzata.

Anche adesso, nell’ambulanza sobbalzante su sampietrini e binari, lo sguardo di Giovanni illanguidiva sul corpo di Maria, gli sembrava sconveniente ma non era sotto il suo controllo e a forza riportava il pensiero su Dante, il da farsi attuale e quante ne avevano passate insieme. Lo aveva pensato più volte di molti pazienti ma ovviamente con Dante, per il lungo percorso comune, era un pensiero ricorrente e più fondato.

Il fatto che Dante fosse il curato, il matto e lui il curante, il sano, gli sembrava del tutto casuale, le parti si sarebbero potute facilmente invertire nella commedia della vita. I ruoli restano attaccati addosso cosicchè ti chiamano sempre a recitare lo stesso personaggio. Dopo un po’ non sai fare altro. Quello che c’era di specifico, nel caso di Dante, era il senso di colpa che provava, quasi fosse stato lui ad appropriarsi della buona sorte che spettava all’altro, derubandolo della sua fetta.

Quando Valeria lo aveva lasciato, Dante era ancora il suo migliore amico e da lui, dispensatore inesauribile di conforto e certamente distrazione, era corso. Giovanni stesso aveva francamente esagerato in quel periodo con il doppio malto e il tetraidrocannabinolo, come amava dire per sottolineare la sua preparazione.

Ma il macchinista capostazione si era prontamente accorto che stava viaggiando verso il deragliamento ed era intervenuto. Poche entrate a gamba tesa aveva fatto nella sua vita, tutte però decisive. Oggi gli era grato per questo nonostante allora avesse scalciato riluttante. Aveva avuto un padre presente, solido e discreto che Dante gli invidiava nonostante la sua maggiore libertà.

In quel periodo i due amici stavano sempre insieme, la mattina a scuola, il pomeriggio alla sezione della FIGC e la notte a casa di Dante, sempre più libera o, potremmo dire, vuota. Anche Dante era stato lasciato da poco da Zoe, la sua ragazza del tempo, ma in un modo più definitivo.

Era una compagna greca venuta a studiare scienze infermieristiche alla Sapienza e a stabilire i contatti con i movimenti giovanili italiani per sostenere l’opposizione ai colonnelli. Olivastra di carnagione, capelli e occhi color della pece, aveva nella sua vitalità ed estroversione gran parte del suo fascino. Secondo la terminologia maschile ciò significava che non era un granchè, appena un gradino in più del cosiddetto “tipo”.

Dopo cinque settimane di ritardo e due test positivi era stata proprio Maria ad accompagnarla da Giuseppina.

L’anziana ostetrica aveva fatto nascere mezzo quartiere ed ora integrava la misera pensione precorrendo, da militante comunista, i tempi della legalizzazione dell’IVG. I soldi li aveva presi in prestito Dante, ma questa è un’altra storia. Dante si prese quattro mesi con la condizionale per lesioni personali allungando la sua fedina penale.

Quel grandissimo cornuto del tassista non aveva voluto far salire Zoe per non sporcare di sangue la tappezzeria.

Avevano dovuto aspettare l’ambulanza che aveva caricato entrambi, Zoe pallida come la morte che se la stava prendendo a vent’anni con i jeans zuppi di sangue. Lo strenuo difensore delle tappezzerie Fiat con una mandibola fratturata incapace di sputare i due incisivi che bighellonavano nel cavo orale.

Il collettivo dei giovani comunisti greci non trovò i fondi per il rientro della salma che rimase in ospedale senza nessuno che la reclamasse. Giovanni, per esperienza, sapeva che quei corpi finivano a far bella mostra di sé all’istituto di Anatomia umana di via Borrelli.

Grottesco! La radio dell’ambulanza ha appena comunicato l’assenza di posti letto in tutti gli SPDC della capitale dove si possono effettuare i trattamenti sanitari obbligatori (TSO). D’ora in avanti a Roma è vietato impazzire. L’infermiere, di fianco al guidatore, si attacca al radiotelefono di bordo a setacciare le altre province. Ancora un posto disponibile a Viterbo. La giornata sarà lunga.

A Giovanni il pentimento di essere partito si legge sulla faccia. Maria lo guarda supplice e rimproverante ad un tempo.

Gli dice che quello è il loro posto, che a Dante glielo debbono e alimenta il senso di colpa di Giovanni.

La corsa sulla Cassia fa sentire meglio che l’annaspare nel traffico romano. Se pure il tempo potrà essere leggermente superiore si ha l’impressione di fare qualcosa, di essere attivi e protagonisti. E’ meglio rispetto all’accanirsi sul clacson o al pregare che il semaforo rinverdisca. L’ambulanza sfreccia al di sopra dei limiti di sicurezza. Si rischia grosso un paio di volte. La paura distrae gli occupanti da altri pensieri. Maria vuole arrivare per accendersi una sigaretta, le sembra di impazzire senza. Giovanni invita alla prudenza ed è incerto se pensarsi saggio o vigliacco. Poi prova nausea ma non è il mal d’auto ma l’essersi scoperto a pensare a se stesso anche in quel frangente. Ecco cos’è, disgustoso.

“Il prestito, per il maledetto intervento di Zoe, Dante l’aveva avuto dalle casse della sezione della Federazione Giovanile comunista di cui era tesoriere. Non erano tempi cui si badava ancora al conflitto di interessi, per cui il fatto di essere il postulante del prestito e anche il concedente non l’aveva considerato un problema. Gli era sembrato ipocrita persino aprire una pratica e prenderne nota. Quei soldi, in fin dei conti, erano stati utilizzati per la crescita del movimento giovanile internazionale. Una finalità statutaria, non c’era bisogno di rimetterceli. Il successo in un operazione incrementa l’audacia. Se quei soldi potevano essere usati per aiutare una compagna greca perché no per aiutare un giovane compagno italiano tutto dedito all’attività del partito perseguitato da biechi strozzini, cani da guardia del capitalismo e della proprietà privata? Quando il revisore regionale se ne accorse l’ammanco era di quindici milioni di lire. La federazione rinunciò alla denuncia perché quelle cose a sinistra non dovevano succedere e quindi non erano successe. La fedina in quell’occasione non crebbe, ma tutti si sentirono un po’ più irreprensibili additandolo con disprezzo. Fu una gara tra i compagni a prendere le distanze da lui. Non andava più bene neanche per il calcetto, pomeriggi e serate si spopolarono di impegni e la compagna più fedele fu la bottiglia.

Anche Giovanni, l’amico più caro, brillante funzionario in ascesa impegnato con psichiatria democratica per l’applicazione della legge Basaglia, mostrava imbarazzo a frequentarlo. A se stesso diceva che l’amico aveva sbagliato ed era meglio che lo punisse il partito che continuasse così a ficcarsi nei guai. L’ostracismo aveva una funzione educativa”.

Il corpo nei momenti meno adatti prorompe a ricordarci la nostra natura animale. Forse fu a motivo della temperatura che scendeva, lungo la salita verso il passo dei Monti Cimini, sta di fatto che senza dir nulla l’autista, avvistata una piazzola tra i faggi accostò bruscamente, annunciando che avrebbe pisciato. Giovanni provò irritazione per non essere stato consultato, in fondo era il capo della missione. Maria sorrise felice e si precipitò ad accendere la sigaretta. Catturò gli occhi di tutto l’equipaggio quando, finita la sigaretta, si calò i jeans fino alle caviglie e si accucciò seguendo l’esempio dell’autista. La sua naturalezza nel mostrarsi nuda senza imbarazzo non riduceva la sua potenza erotica. Giovanni sentì muovere dentro i suoi pantaloni ma gli sguardi degli altri gli dissero che non era il solo. Ricordò severo agli altri che si trattava di una emergenza e il viaggio riprese.

“Finito il liceo con un trentasei politico, ma pur sempre in soli cinque anni, Dante si iscrisse a Scienze politiche. Quale posto migliore per portare avanti la sua solitaria rivoluzione, ora che il partito gli aveva voltato le spalle.

Si avvicinò sempre di più all’area della sinistra rivoluzionaria ed un giorno raccontò a Giovanni con troppi particolari come si poteva costruire una bomba. Era diventato estremamente difficile contattarlo ed ebbero una feroce discussione sulla venuta di un importante sindacalista alla Sapienza. Lui era tra i più accaniti contestatori, Giovanni preoccupato che si mettesse nei guai lo segnalò al servizio d’ordine. Quali che fossero i contatti di questo con la polizia, sta di fatto che il giorno prima fu arrestato per detenzione di stupefacenti e trascorse tre giorni in cella a Rebibbia. Il sospetto di una soffiata non lo abbandonò ma, ma che fosse stato proprio Giovann, non lo pensò mai”.

Il reparto di Viterbo avvertì che potevano prendersela con calma: avendo cambiato comune e persino provincia, la procedura del TSO andava riattivata daccapo, la cosa migliore sarebbe stata se fossero passati direttamente loro in comune dove il delegato del sindaco gli avrebbe predisposto l’ordinanza. Era però necessario che la proposta di ricovero di Biagioli fosse convalidata da un medico del locale Centro di Salute Mentale ed in quel momento nessuno era reperibile. La burocrazia prima di tutto.

Giovanni si chiedeva se fosse valsa la pena di tutte le lotte fatte se quella era la psichiatria che avevano costruito.

Si sentì come doveva essersi sentito Dante il giorno che i carri armati russi erano entrati a Praga e Jan Palach era diventato un eroe nazionale. Ricordava come allora litigarono, Dante inferocito contro i sovietici e lui pronto a giustificarli in vista di un bene superiore. Non era proprio un uomo di apparato, come lui, idealista intransigente che non mediava mai con la realtà. Non sapeva se ammirarlo o compiangerlo e si salvò in angolo pensando che al mondo servono entrambi, sia i disordinati che i tutori dell’ordine, come era finito per essere lui. L’ambulanza parcheggiò nella bellissima piazza del comune. Giovanni diede indicazioni precise, dovevano aspettarlo senza che nessuno si allontanasse mentre lui saliva a prendere l’ordinanza.

“I due ragazzi del ’57 si persero di vista quando iniziarono a guadagnarsi da vivere.

Giovanni nelle cooperative sociali rosse che si occupavano di salute mentale in Emilia Dante, che conosceva bene le lingue, come centralinista alla Alenia azienda di astronautica e strumentazioni di volo.

Poi ,dopo la chiusura, call-center sempre diversi e più precari.

Quando ci si rincontra dopo anni con un coetaneo si ha netta la sensazione del tempo passato e delle speranze perdute, di ciò che poteva essere e non è stato, di ciò che non doveva essere ed invece era stato.

Ci si avvede d’un tratto dei tradimenti peggiori ,quelli fatti a se stesso senza neppure accorgersene.

Loro si erano ritrovati su due sponde diverse ed era stato ancora più penoso.

Aveva riconosciuto Maria nella sala d’attesa del centro di salute mentale dove lavorava. Per un istante aveva sperato che fosse venuta a dichiarargli il suo amore eterno e l’intenzione di non lasciarlo mai più. Non era così.

Gli disse che Dante era in macchina e si vergognava a salire. Tutto era precipitato negli ultimi tre anni, il padre era morto in un incidente sul lavoro, l’INAIL aveva chiesto l’incriminazione del datore di lavoro per il mancato rispetto della legge 626 sulla sicurezza, ma il risarcimento era però rimasto in sospeso proprio in attesa della conclusione del processo penale. Senza una compagna e nel completo disinteresse degli ex amici, disse Maria con una malcelata aria di rimprovero, Dante aveva cercato conforto nella bottiglia. Non riuscendo a mantenere nessun impiego da quasi due anni viveva come un barbone, spesso a Roma nella zona tra la stazione Termini e via Cavour. Piccoli furti, l’elemosina dei passanti per comprarsi da bere, ormai la cocaina non se la poteva permettere.

Mangiate saltuarie con gli avanzi dei ristoratori della zona. L’unico reddito era il suo bilocale a San Lorenzo, investimento del risarcimento per la morte del padre, affittato a 300mila lire a tre studentesse calabresi.

La metà di quei soldi li consegnava regolarmente alla madre che non aveva nessun reddito, collaborando con Maria che faceva le notti in cliniche private, al suo mantenimento”.

Seduto nella bellissima sala d’attesa affrescata del comune di Viterbo, Giovanni si affacciava ogni tanto sulla piazza a verificare che l’ambulanza fosse al suo posto. Non si sarebbe meravigliato di vederla partire con alla guida Dante ed a fianco quella sciagurata di sua sorella dopo aver convinto il personale di bordo che prima del ricovero potevano andare a darsi una rinfrescata nelle acque del lago di Vico e fare una buona merenda, che poi chissà cosa ti davano in ospedale. Nonostante le pessime condizioni di vita Dante non aveva perso l’ inquietante bellezza che condivideva con la sorella, l’intelligenza, l’ironia ed il carisma che ne facevano un trascinatore di anime. Sbracciandosi e chiamando fece capire che li teneva sottocchio. Intanto ricordava…

“Dante aveva accettato di farsi curare ma da quel momento non erano più stati amici quei due ragazzi del ‘57.

Giovanni era il curante, sano, piccolino ma normale e benestante, apprezzato e stimato nel servizio e nel partito dove si dedicava alla formazione.

Dante era il fallito, l’esempio da non seguire, il matto, il deviante, alcolista e tossicodipendente.

Ogni volta che si guardavano negli occhi provavano un sentimento di reciproca pena, anche Dante nei confronti di Giovanni, cui Dante aggiungeva un pizzico di vergogna e Giovanni una lancinante fitta di colpa.

Negli anni aveva preferito, com’è buona norma, che fossero altri colleghi meno coinvolti a seguirlo.

Lui supervisionava a distanza, non c’era neppure bisogno di dire nulla, tutti sapevano che quello era un paziente cui Giovanni teneva molto perché amichetti fraterni sin da piccoli. Inoltre era il fratello di Maria, un paziente specialissimo e difficilissimo.

Avevano tentato tutte le armi a disposizione di un centro di salute mentale: i farmaci che lo rendevano uno zombie sempre più gonfio e rallentato, le varie attività ricreative e ludiche del centro diurno che ne facevano un matto impegnato e divertito ma sempre di più un matto. Gli avevano trovato un lavoro protetto da un carrozziere e gli davano un sussidio che lo rendeva un matto lavoratore con qualche soldo in tasca, ma sempre di più un matto. Corso di inglese, tango e cucina etnica all’università popolare. Gli avevano trovato un alloggio piccolo in una casa famiglia di matti. D’estate facevano due soggiorni, una settimana al mare ed una in montagna, vacanze da matti. Cosa faceva quell’ingrato? I soldi del sussidio li sprecava in puttane, seppure economiche ed alcool e per ringraziamento a quanto facevano, ogni tanto tentava il suicidio, con le medicine che gli passavano gratis condite con fiumi di brandy scadente. Risultato: corsa all’ospedale, lavanda gastrica e pulizia dell’alloggio stracolmo di vomito ed escrementi. Al servizio iniziava ad essere odiato perché i risultati che non c’erano erano frustranti per i curanti e motivo di rimproveri da parte di Biagioli”.

Negli ultimi tempi Giovanni si faceva avanti solo nei momenti più difficili, sentiva di dover risarcire personalmente quell’amico perduto, esattamente come era successo quella mattina che aveva avvertito un richiamo inarrestabile a partire per andare a stanarlo.

Non poteva nascondere a se stesso una certa irritazione, a volte lo avrebbe volentieri preso a calci nel sedere.

Lui e tutti gli altri facevano il possibile ma ci doveva anche mettere del suo. Gli capitava di pensare che ognuno ha ciò che si merita ed è artefice del proprio destino. Al contrario, altre volte sentiva che si è vittime del caso, che sia il destino cinico e baro o un Dio capriccioso e di pessimo carattere poco cambia, le cose avvengono perché ci si trova al posto giusto al momento giusto o al posto sbagliato al momento sbagliato (questa seconda frase finiva sempre per bloccarlo in un rimuginio ossessivo perché formalmente senza senso) e agli uomini spetta solo di raccogliere i cocci.

Questa volta il tentativo di suicidio se lo aspettavano tutti perché Maria aveva telefonato tre giorni prima dicendo che aveva trovato il fratello in uno stato pietoso.

La mamma aveva avuto un ictus ed era ricoverata al San Giovanni con una tetraparesi, i problemi di assistenza che si sarebbero posti se sopravviveva sarebbero stati enormi.

Dante le aveva ripetuto cupamente e ossessivamente: “l’unica soluzione è la morte”. Si era talmente spaventata che non aveva mai lasciato la madre sola con Dante. Forse però non si riferiva a lei, pensò Giovanni.

Con l’ordinanza del sindaco in mano scese le scale di corsa, col radiotelefono allertò nuovamente l’ospedale che stavano arrivando a momenti con un gravissimo tentativo di suicidio. Gli risposero che chi di dovere stava già aspettando da un pezzo e iniziava a spazientirsi lamentando altri impegni urgenti, frase sibillina e incomprensibile.

Forse a forza di stare in mezzo ai matti un po’ lo si diventa, pensò Giovanni.

Frenata sulla porta del pronto soccorso, le porte posteriori vomitano il malato, Maria e Giovanni corrono ai lati della lettiga, una signora nerovestita alta e ossuta come nella più tradizionale iconografia si mostra spazientita, ha sempre un gran da fare, dà il cambio ai due nel sostenere la barella e si porta via uno dei due ragazzi del ’57.

Al funerale c’era tutto il CIM, persino Francesco Altamura, direttore generale ASL e Rodolfo Torre, attuale direttore del Dipartimento, presero la parola durante le esequie ricordando i periodi in cui avevano lavorato nel CIM di Monticelli, esaltando la scarsità di risorse messe a disposizione dalla politica e la generosità degli operatori.

Due argomenti che catturavano sempre la benevolenza ma non quella di Maria che, splendida nel suo tailleur nero, si rifiutò di stringer loro la mano e stette tutto il tempo sottobraccio a Giovanni.

TORNA ALL’INDICE DELLA RUBRICA

ARGOMENTI CORRELATI:

La capacità metacognitiva come focus per i trattamenti della schizofrenia: durante gli ultimi 15 anni è cresciuto l’interesse nell’idea che i deficit metacognitivi giochino un ruolo centrale nel corso e nei potenziali esiti della schizofrenia. La ricerca in questi anni ha confermato che molte persone affette da schizofrenia sperimentano difficoltà nel cogliere i propri pensieri e quelli degli altri.

La capacità metacognitiva come focus per i trattamenti della schizofrenia: durante gli ultimi 15 anni è cresciuto l’interesse nell’idea che i deficit metacognitivi giochino un ruolo centrale nel corso e nei potenziali esiti della schizofrenia. La ricerca in questi anni ha confermato che molte persone affette da schizofrenia sperimentano difficoltà nel cogliere i propri pensieri e quelli degli altri. “Dream: ON”: un’app la cui funzione è monitorare il sonno e riproducendo uno specifico “scenario sonoro” (soundscape) di sottofondo.

“Dream: ON”: un’app la cui funzione è monitorare il sonno e riproducendo uno specifico “scenario sonoro” (soundscape) di sottofondo. La migliore offerta: non avrebbe guastato un bis di Oscar a Tornatore per questo film internazionale nella tematica e nel cast, intrigante come Shutter Island (altro film sulla perfezione del delirio) che disorienta e affascina. Va visto solo perché è bello ma se si ha bisogno di un alibi per concedersi lo svago ci si può dire che è denso di spunti per chi si occupa di psicopatologia.

La migliore offerta: non avrebbe guastato un bis di Oscar a Tornatore per questo film internazionale nella tematica e nel cast, intrigante come Shutter Island (altro film sulla perfezione del delirio) che disorienta e affascina. Va visto solo perché è bello ma se si ha bisogno di un alibi per concedersi lo svago ci si può dire che è denso di spunti per chi si occupa di psicopatologia. Il cyberbullismo è definito come un atto aggressivo, intenzionale condotto da un individuo o un gruppo usando varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel tempo contro una vittima che non può facilmente difendersi. Esso ha però delle caratteristiche identificative proprie: il bullo può mantenere nella rete l’anonimato, ha un pubblico più vasto, ossia il Web, e può controllare le informazioni personali della sua vittima.

Il cyberbullismo è definito come un atto aggressivo, intenzionale condotto da un individuo o un gruppo usando varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel tempo contro una vittima che non può facilmente difendersi. Esso ha però delle caratteristiche identificative proprie: il bullo può mantenere nella rete l’anonimato, ha un pubblico più vasto, ossia il Web, e può controllare le informazioni personali della sua vittima. L’intervento tenuto dall’Avv. Castelnuovo è stato interessantissimo, condotto con lo stile brillante e accattivante che da sempre lo contraddistingue, ed ha affrontato problematiche medico-legali sempre più attuali nonché argomenti che un operatore del settore dovrebbe conoscere in maniera approfondita per non incorrere in errori durante lo svolgimento del proprio lavoro ed evitare così pericolose denunce da parte dei pazienti.

L’intervento tenuto dall’Avv. Castelnuovo è stato interessantissimo, condotto con lo stile brillante e accattivante che da sempre lo contraddistingue, ed ha affrontato problematiche medico-legali sempre più attuali nonché argomenti che un operatore del settore dovrebbe conoscere in maniera approfondita per non incorrere in errori durante lo svolgimento del proprio lavoro ed evitare così pericolose denunce da parte dei pazienti.

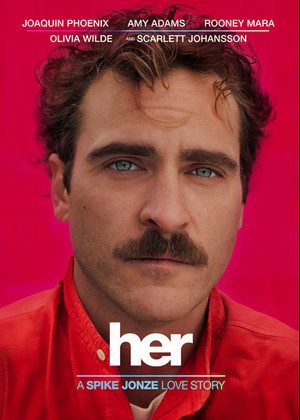

Migliore sceneggiatura originale: è il premio che la comunità cinematografica internazionale riconosce al film “Her” di Spike Jonze – che forse qualcuno ricorderà per la regia di un altro film fantastico e a tratti bizzarro, Being John Malkovich (1999).

Migliore sceneggiatura originale: è il premio che la comunità cinematografica internazionale riconosce al film “Her” di Spike Jonze – che forse qualcuno ricorderà per la regia di un altro film fantastico e a tratti bizzarro, Being John Malkovich (1999).

Il sogno di Jo Nesbø: il sogno non è un racconto compiuto, ma una fucina di associazioni, di emozioni, un generatore di storie.

Il sogno di Jo Nesbø: il sogno non è un racconto compiuto, ma una fucina di associazioni, di emozioni, un generatore di storie. Grottesco! La radio dell’ambulanza ha appena comunicato l’assenza di posti letto in tutti gli SPDC della capitale dove si possono effettuare i trattamenti sanitari obbligatori (TSO). D’ora in avanti a Roma è vietato impazzire. L’infermiere, di fianco al guidatore, si attacca al radiotelefono di bordo a setacciare le altre province. Ancora un posto disponibile a Viterbo. La giornata sarà lunga.

Grottesco! La radio dell’ambulanza ha appena comunicato l’assenza di posti letto in tutti gli SPDC della capitale dove si possono effettuare i trattamenti sanitari obbligatori (TSO). D’ora in avanti a Roma è vietato impazzire. L’infermiere, di fianco al guidatore, si attacca al radiotelefono di bordo a setacciare le altre province. Ancora un posto disponibile a Viterbo. La giornata sarà lunga.