A proposito di Davis dei fratelli Coen (2013) – Recensione

A proposito di Davis

di Joel & Ethan Coen

(2013)

“Se non è mai stata nuova e non invecchia mai allora è una canzone folk”.

LEGGI TUTTE LE RECENSIONI DI STATE OF MIND

L’idea che ha di sé? Immobile e indefinita, tra il sogno di raggiungere la perfezione artistica e la totale assenza di una strategia per perseguirla.

Sa molto bene invece quello che non vuole: rinunciare, vendersi, diventare commerciale, prendere responsabilità.

ATTENZIONE! NELL’ARTICOLO VENGONO RIVELATE PARTI DELLA TRAMA

Llewyn Davis è un cantante folk, vive in una New York anni 60 e la sua vita ruota intorno al Greenwich Village, tra i divani degli amici che lo ospitano e i locali in cui suona saltuariamente aspettando il concerto che gli cambierà la vita. Llewyn (Oscar Isaac) ha un animo blues, malinconico, pessimista, indifferente a tutto, rude e capace di esprimere pochissime e volubili emozioni.

Il profilo è di un irresistibile perdente: immerso nella vuota ciclicità delle sue giornate, in fuga dal destino di marinaio che già fu del padre, ma dotato di indubbio talento e capacità di mettersi in gioco nelle situazioni più bizzarre che la vita gli presenta. Unico tragico difetto: trasformare le vie di fuga in vicoli ciechi… ed è li che lo conosciamo nei primissimi minuti della pellicola.

Quello che gli altri vedono in lui dipende da chi sono gli altri: per i suoi amici dei quartieri ricchi è un famoso musicista folk e viveur del Village, per l’amica Jean (Carey Mulligan) è un buono a nulla capace solo di distruggere quello che ha intorno, è un cattivo investimento per i discografici, uno scapestrato senza valori per la sorella e forse semplicemente un parassita per tutti gli altri.

L’idea che ha di sé? Immobile e indefinita, tra il sogno di raggiungere la perfezione artistica e la totale assenza di una strategia per perseguirla. Sa molto bene invece quello che non vuole: rinunciare, vendersi, diventare commerciale, prendere responsabilità.

In questo scenario il futuro non è mai preso davvero in considerazione, mentre il presente spinge con i rimproveri crudeli di Jean, con il freddo dell’inverno newyorkese – decisamente insopportabile per chi, come lui, non ha un cappotto! – e le grottesche disavventure che scandiscono le giornate.

Llewyn appare incastrato in quello che potremmo definire il “loop dell’auto-sabotaggio”: i buoni propositi con cui si sveglia ogni giorno – sul divano di qualcun altro! – vengono letteralmente spazzati via da dimenticanze, superficialità e peccati di ingenuità, che lo fanno sentire per tutto il giorno in balia di eventi incontrollabili, finché alla sera ci appare di nuovo una vittima della sfortuna, del caso – o forse di se stesso – ma soprattutto di nuovo bisognoso di una cena e di un divano su cui passare la notte.

La consapevolezza di Llewyn è fuggevole, dura solo pochi attimi, mentre non riesce a vedere da fuori la ciclicità del suo agire, unica chiave di lettura che potrebbe forse aiutarlo a spezzare quel loop.

Persino il gatto che lo accompagna nell’odissea delle sue giornate, non a caso Ulisse, ci appare più scaltro e intelligente di lui: quando Llewyn non sa cosa fare, è Ulisse a scegliere per lui.. e quando finalmente riuscirà da solo a tornare a casa, Ulisse sarà per Llewyn lo specchio del suo scarso valore, come cantautore e forse anche come essere umano.

Il realtà, come spesso accade, la ciclicità dei fallimenti ha a tratti un sapore rassicurante: è in fondo prevedibile, familiare e protegge da emozioni ben peggiori e distruttive. Sullo sfondo c’è infatti il dolore per la perdita del suo amico ed ex socio, solo raramente ricordato, e la paralisi che segue il terrore e la disperazione vissuti di fronte ad eventi incomprensibili. Tutto si ferma da lì in poi.

LEGGI ANCHE LA RECENSIONE DI GIANLUCA FRAZZONI

Alla fine sembra che sia proprio la struggente comicità del personaggio a permetterci di sentire empatia e autentica simpatia per lui: pur osservando i suoi grossolani errori, nessuno sembra riuscire a giudicarlo in modo definitivamente negativo. Gli si vuole bene, nonostante tutto.

La canzone che apre e chiude il film “Hang me” (di Dave Van Ronk) ci introduce subito all’umore nero che dominerà la scena e come al solito i fratelli Coen riescono a dare il ritmo perfetto a sorrisi e lacrime, queste ultime mai davvero liberate dalla morsa dell’ironia.

LEGGI TUTTE LE RECENSIONI DI STATE OF MIND

ARGOMENTI CORRELATI:

CINEMA – MUSICA

ARTICOLO CONSIGLIATO:

A proposito di Davis (2013) di Joel & Ethan Coen – Recensione di Gianluca Frazzoni

L’amigdala, chiamata anche mandorla delle emozioni (dal greco amygdálì che significa mandorla), è oggetto di indagini per il suo importante ruolo nella risposta al pericolo. Numerosi dati sostengono che sia responsabile della rilevazione, della generazione e del mantenimento delle emozioni correlate alla paura.

L’amigdala, chiamata anche mandorla delle emozioni (dal greco amygdálì che significa mandorla), è oggetto di indagini per il suo importante ruolo nella risposta al pericolo. Numerosi dati sostengono che sia responsabile della rilevazione, della generazione e del mantenimento delle emozioni correlate alla paura.

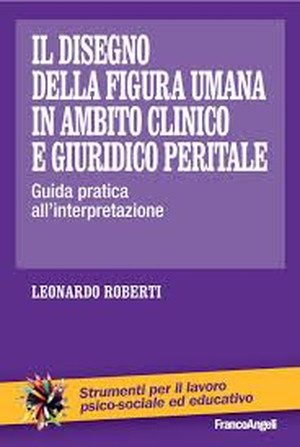

“Il Disegno Della Figura Umana In Ambito Clinico E Giuridico Peritale. Guida Pratica All’interpretazione” (ediz. FrancoAngeli) è un libro pensato per tutti i professionisti che vogliono affinare il loro utilizzo del test del Disegno della Figura Umana (DFU), estendendolo magari in altri ambiti di indagine quale quello giuridico.

“Il Disegno Della Figura Umana In Ambito Clinico E Giuridico Peritale. Guida Pratica All’interpretazione” (ediz. FrancoAngeli) è un libro pensato per tutti i professionisti che vogliono affinare il loro utilizzo del test del Disegno della Figura Umana (DFU), estendendolo magari in altri ambiti di indagine quale quello giuridico. Mangiare “Mindfulness” significa innanzitutto sviluppare un buon rapporto con il cibo, cercare di non sentirsi in colpa per avere o non avere cibo, e apprendere la capacità di perdonarsi ed essere compassionevoli verso sé stessi.

Mangiare “Mindfulness” significa innanzitutto sviluppare un buon rapporto con il cibo, cercare di non sentirsi in colpa per avere o non avere cibo, e apprendere la capacità di perdonarsi ed essere compassionevoli verso sé stessi. L’idea non è certo di ridurre la terapia ad una sorta di comportamentismo tecnologico, ma di supportare il paziente di fronte a tematiche specifiche che non si riescano ad affrontare efficacemente con le metodiche tradizionali.

L’idea non è certo di ridurre la terapia ad una sorta di comportamentismo tecnologico, ma di supportare il paziente di fronte a tematiche specifiche che non si riescano ad affrontare efficacemente con le metodiche tradizionali. Le emozioni positive non solo incrementano le risorse fisiche, intellettive e sociali, ma sono anche implicate nel migliorare lo stato di benessere della persona.

Le emozioni positive non solo incrementano le risorse fisiche, intellettive e sociali, ma sono anche implicate nel migliorare lo stato di benessere della persona.  All’interno della relazione terapeutica, attraverso un lavoro profondo, il paziente può riuscire sicuramente a prendere consapevolezza del proprio funzionamento ed a comprendere che ci sono modalità che si porta dentro da sempre e che applica alle proprie relazioni attuali.

All’interno della relazione terapeutica, attraverso un lavoro profondo, il paziente può riuscire sicuramente a prendere consapevolezza del proprio funzionamento ed a comprendere che ci sono modalità che si porta dentro da sempre e che applica alle proprie relazioni attuali. Amare è proprio una parola sconosciuta per i personaggi di questo libro: per i due protagonisti Jeremy, narcisista mascherato da agorafobico e Mary, “madre per sempre“, così accudente e così pronta alla fuga per sfinimento.

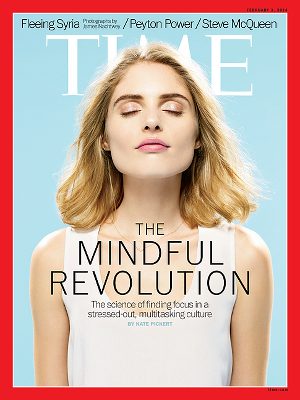

Amare è proprio una parola sconosciuta per i personaggi di questo libro: per i due protagonisti Jeremy, narcisista mascherato da agorafobico e Mary, “madre per sempre“, così accudente e così pronta alla fuga per sfinimento. La copertina del TIME del 3 febbraio è, come molti già sanno, stata dedicata alla mindfulness. Ad essere più precisi, alla Mindfulness Revolution che sta ormai da anni “colpendo” gli USA.

La copertina del TIME del 3 febbraio è, come molti già sanno, stata dedicata alla mindfulness. Ad essere più precisi, alla Mindfulness Revolution che sta ormai da anni “colpendo” gli USA.