Detroit Become Human: recensione di un videogame

Col passare del tempo i videogiochi hanno assunto una sempre maggiore importanza all’interno della vita delle generazioni che si sono susseguite a partire dagli anni 90. Parallelamente a ciò anche le “critiche” sono aumentate proporzionalmente favorendo la comparsa di considerazioni negative che hanno incentivato la “demonizzazione” dei videogiochi.

Nell’immaginario collettivo, i videogames vengono ancora visti come strumenti in grado di condizionare il giocatore a livello mentale o addirittura spingerlo alla violenza e ad atti inconsulti.

Come già più volte affermato, quando parliamo o abbiamo a che fare con i videogiochi, le rappresentazioni maggiormente condivise sono le seguenti:

- I videogiochi possono causare comportamenti violenti: il videogioco come strumento che influenza le emozioni assieme al comportamento. Un pensiero piuttosto diffuso si basa sull’idea che esporre i giocatori a certi concetti, come la violenza in un gioco, renda quei concetti più facilmente realizzabili nella “vita reale”. Si tratta in parole povere del concetto di priming. Esperimenti precedenti a quest’ultima ricerca hanno portato a risultati piuttosto vari e in certi casi contrastanti.

- I videogiochi causano asocialità: il videogioco viene inteso come mezzo che favorisce il ritiro sociale, quasi come se si preferisse relazionarsi ai personaggi fittizi del gioco piuttosto che le persone reali.

- I videogiochi come strumento che dissociano dalla realtà: questo pensiero attribuisce al videogioco la pericolosa capacità di sostituirsi al mondo reale, imprigionando l’utente in mondi fantastici.

- I videogiochi sono diseducativi: il videogioco può trasmettere una visione del mondo sbagliata o comunque non conforme ai valori che i genitori vogliono trasmettere ai propri figli.

Videogames e dipendenza

Recentemente, con la storica decisione presa dall’OMS, il medium videoludico è tornato a far parlare nuovamente di sé in una connotazione tutt’altro che positiva. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto ufficialmente la dipendenza dai videogames come “malattia mentale”. Sebbene si riconosca l’esistenza di un legame morboso con il videogioco, nulla dimostra (vista la mancanza di sufficienti prove scientifiche a carico), che sia proprio questo strumento a causarlo e che invece tale relazione non sia semplicemente la manifestazione di problemi di altro genere.

Detto questo, ci terrei a precisare però una cosa: il videogioco non deve per forza essere a etichettato come “male assoluto”. Nel 2006 uno studio intitolato “Cultura del videogioco: mondo giovanile e mondo adulto a confronto” prodotto da AESVI (Associazione Editori e Sviluppatori Italiani) in collaborazione con l’Istituto IARD, ovvero il network nazionale di ricerca e documentazione sulle condizioni giovanili e sulle politiche per la gioventù, ha sfatato alcuni dei pregiudizi legati al mondo dei videogiochi. Anzi, si ribadiva che i videogiochi sono educativi e stimolano la creatività e la socialità. Ma non solo. I videogames possono essere utilizzati anche come veicolo comunicativo per trattare temi molto difficili e sensibili all’opinione pubblica, come ad esempio aveva approfondito la software house Ninja Theory con Hellblade Senus’s Sacrifice parlando della schizofrenia.

Videogames: quali valenze positive?

Il grande beneficio dei videogiochi è dato inoltre dalla capacità di unire la componente ludica all’esercizio motorio. Avete presente wii Sports? Nel libro Game therapy. L’uso dei mondi virtuali in campo sanitario scritto da Claudio Pensieri (2013) ci viene parlato di EVREST, primo trial randomizzato per valutare la fattibilità, la sicurezza e l’efficacia dell’utilizzo della realtà virtuale offerta da un gioco della Nintendo Wii rispetto alla tradizionale terapia di riabilitazione per migliorare il recupero e il riacquisto delle funzionalità del braccio in pazienti colpiti da ictus. I software utilizzati erano Wii Sports e Cooking Mama.

Un’altra valenza positiva dei videogiochi è rappresentata dal contatto sociale; in effetti, la pratica dei videobgiochi è un’opportunità di interazione sociale (vedi gli eSports o il conosciuto Pokémon Go), e promuove, secondo alcuni esperti, lo sviluppo di un’intelligenza “di gruppo” che fa esercitare un sistema cognitivo complesso. Grazie alla loro natura interattiva i videogiochi permettono a chi vi gioca la sperimentazione del flusso psicologico (o stato di flow) che non è altro che una condizione di soddisfazione e benessere data dal coinvolgimento nell’attività sperimentata nella sessione del gioco. Il flusso psicologico tuttavia non è una condizione sempre presente durante le sessioni di gioco, è infatti uno stato emotivo raggiungibile solo nelle condizioni in cui si raggiunge un buon equilibrio tra le “abilità” del giocatore e la difficoltà del gioco. Se la sfida risulta essere troppo facile non sarà necessario dare la totale attenzione al gioco, poichè si può vincere investendo meno risorse (rischiando però di far annoiare il giocatore). D’altro canto se la sfida è presente con un alto coefficiente di difficoltà, e le mie abilità sono inadatte a superarla, sarà facile che l’utente abbandoni il gioco perchè eccessivamente impegnativo. Se invece le due dimensioni sono presenti entrambe a livelli soddisfacenti, ecco che si presenta il flow, quel livello di concentrazione ottimale che ci permette di andare avanti con il proseguimento del gioco.

Detroit: Become Human: l’ultimo arrivato tra i videogames

Terminata questa breve introduzione, vorrei trattare il tema dell’ultimo capolavoro videoludico per PS4 prodotto dall’azienda francese Quantic Dream, vale a dire di Detroit: Become Human. Nello specifico partendo in primis dalla struttura del gioco stesso, verranno evidenziate una serie di tematiche psicologiche riscontrate analizzando questo prodotto ludico.

In Detroit: Become Human viviamo in un mondo futuro, fatto di auto che si pilotano da sole e robot senzienti che hanno liberato l’umanità dalla schiavitù del lavoro. La situazione che ci viene mostrata è lontana però dall’essere un’utopia ben riuscita. Da una parte, la maggior parte degli esseri umani tratta gli androidi come degli schiavi o persino dei punching ball su cui sfogare ogni frustrazione o istinto deviato. Dall’altra, l’introduzione dei robot nel mondo del lavoro ha portato a un aumento della disoccupazione e inizia a esserci una fetta consistente della popolazione che vorrebbe vederli demoliti. A rendere tutto ancora più instabile, da qualche tempo alcuni androidi sono diventati “senzienti”: la loro intelligenza artificiale è evoluta autonomamente a uno stadio cosciente e quindi vorrebbero sottrarsi al giogo degli umani. Non solo hanno iniziato a disobbedire ai “padroni”, ma in alcuni casi sono arrivati ad aggredirli, anche se magari per semplice difesa personale. Questi androidi vengono definiti “devianti” e fanno molta paura a tutti. Piccola precisazione: la razza androide senziente è l’espediente utilizzato in Detroit: Become Human per parlare di schiavitù, razzismo, violenza, timore del diverso e la paura ancestrale del sopravvento delle “macchine” a discapito dell’intera umanità. Le paure ancestrali, per chi ne fosse all’oscuro, costituiscono un caso particolare di ansia, ossia di un evento minaccioso, probabile ma non attualmente presente né imminente. Le paure ancestrali condividono con l’ansia la natura potenziale dell’evento in grado di provocare la reazione emotiva. Tuttavia, mentre l’ansia può essere considerata come la paura di un evento non presente ma noto, la paura ancestrale può essere considerata la paura di un evento non presente e che mai è stato incontrato nel corso dell’esistenza.

Detroit: Become Human: i personaggi

Nell’universo ludico di Detroit: Become Human, controllerete tre diversi androidi. Markus, maggiordomo tuttofare di un anziano artista costretto sulla sedia a rotelle, è stato disegnato per prendere coscienza. Per porsi delle domande. Per soffrire delle sue scelte.

Kara, il secondo punto di vista “indossabile” dal il giocatore, è invece un robot da compagnia, che ha la sfortuna di finire in una topaia in cui il capofamiglia è senza lavoro, incolpa i robot di tutte le sue sfortune, è violento e alza il gomito. Qui incontra la piccola Alice e per proteggerla dal capofamiglia diventerà una “deviante”. Infine Connor, appartenente alla serie di androidi più evoluti della CyberLife, è un poliziotto cacciatore di devianti, progettato per assistere gli investigatori umani nelle indagini. Le storie dei tre personaggi sono apparentemente slegate ma, quando la trama inizierà a dipanarsi, le strade tre soggetti si incontreranno nuovamente.

I lineamenti caratteriali di questi tre personaggi di Detroit: Become Human potranno essere decisi dal giocatore lungo tutto la loro storia. Le sfumature comportamentali di Kara ad esempio risentiranno delle nostre imposizioni, ma nel complesso la sua personalità sarà meno “modellabile”, ma non per questo meno empatica, rispetto agli altri due protagonisti. Markus, al contrario di Kara, risulterà essere il più soggetto al cambiamento: il suo temperamento sarà interamente a discrezione dell’utente, che avrà la facoltà di optare sia per una ribellione aggressiva e feroce, sia per una protesta pacifica incline al dialogo ed alla pietà. E infine ci sarà Connor, costantemente in bilico tra la necessità di adempiere il suo compito e l’empatia che potrebbe provare per ogni suo simile accusato di omicidio.

Detroit: Become Human: l’importanza del prendere decisioni

Detroit: Become Human si presenta come un videogame dove si dovranno compiere delle scelte: il giocatore sarà invitato a prendere delle decisioni, per nulla banali e con conseguenze a lungo termine, dove dovrà fare la cosa giusta al momento giusto in un limitato lasso di tempo introdotto dal Quick Time Event. Ricollegandomi alla Captologia di J.Fogg, ovvero a quella branca delle scienze sociologiche che studia l’impatto delle tecnologie sull’essere umano, il Quick Time Event (che riprende da essa la specificità dell’effetto Kairos) ha la funzione di attirare l’attenzione del giocatore al fine di coinvolgerlo attivamente garantendo così un suo coinvolgimento sempre più attivo e profondo.

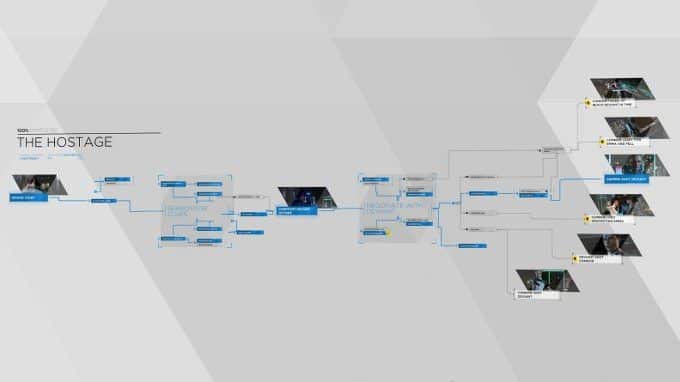

La scelta sbagliata, che per alcuni potrà sembrare quella giusta, porterà al dipanarsi selvaggio della trama verso bivi imprevedibili, determinando la vita o la morte dei protagonisti e comprimari. Le scelte effettuate dal giocatore avranno a che vedere, a volte, con l’etica e la morale dello stesso giocatore. La struttura della narrazione del gioco Detroit: Become Human procede per episodi che possono essere ripercorsi e rivissuti per capire cosa sarebbe successo prendendo decisioni diverse. Ogni scena occupa un tempo variabile, a seconda anche di quanto il giocatore voglia spendere nella sua esplorazione e seguendo tutti i bivi. Questo sistema permette al giocatore di “immergersi” nell’esperienza e nell’evoluzione della trama, proprio come se fosse quasi un film interattivo in cui siete voi a scegliere come agire. Al termine di ogni capitolo, ci verrà presentato un diagramma di flusso che ci mostrerà da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, rivelandoci le nostre scelte e i momenti in cui abbiamo preso una decisione così da capire quali “bivi” hanno avuto una influenza sulla “trama” dinamica del gioco. Nella scena “Ostaggio” ad esempio ci sono circa ben 30 possibilità di modificare il flusso degli eventi. Non c’è un giusto e uno sbagliato, c’è solo un’avventura da vivere e nella quale farsi trasportare anche emotivamente dove il “vissuto” di ogni singolo giocatore sarà sempre diverso mentre andremo avanti con il “gioco di narrazione” prodotto dalla software house svedese. E le reazioni dei diversi youtubers, se avrete mai occasione di guardare qualche loro sessione di gioco su Youtube, lo confermano.

Lo schema delle possibilità di modificare il gioco nella scena “Ostaggio”

Ancora oggi c’è chi minimizza l’universo videoludico considerandolo solo ed esclusivamente per la componente ludica senza coglierne tuttavia la sua maturazione e le potenzialità intrinseche. Parlandovi precedentemente dell’ossatura di Detroit, è stato introdotto il concetto di “gioco di narrazione”, noto anche nel mondo videoludico come storytelling.

Videogames e storytelling

Cosa vuol dire storytelling? Letteralmente significa “raccontare una storia”. Ed è proprio ciò che si fa durante la partita: si diventa narratori, creatori di mondi fantastici e di storie avvincenti, dando libero sfogo all’immaginazione. Ma attenzione: anche se, in un certo senso, tutti i giochi raccontano una storia, è solo in alcuni che la narrazione diventa l’elemento centrale dell’esperienza ludica. Quando si parla di storytelling però bisogna fare una precisazione: al giorno d’oggi ne esistono difatti diversi formati. I più utilizzati sono il visual storytelling, il social media storytelling e l’interactive storytelling. Quest’ultimo formato, in cui possiamo ritrovare a pieno titolo il videogioco di Detroit: Become Human, è strutturato in racconti in cui lo spettatore può decidere di fare andare avanti una storia scegliendo tra più opzioni e vedendo quindi dei risvolti diversi.

Anche in psicologia si può parlare di storytelling. Narrare rappresenta l’unico modo che l’essere umano possiede per far conoscere un accaduto o la propria storia. Non è possibile, infatti, presentarsi al mondo se non narrandosi. Sono le storie che le persone raccontano e si raccontano della propria vita a determinare il significato che loro stesse attribuiscono alle esperienze vissute. Le esperienze che l’Io compie danno forma all’identità: narrarle dà loro un senso, le inserisce in un contesto, in un tempo e quindi in una storia già esistente. Oltre ad essere un essenziale strumento relazionale quindi, la narrazione rappresenta anche, e soprattutto, la via attraverso cui dare forma alla propria identità. Quello che narro, poi, è sempre influenzato da chi mi sta ascoltando o da chi immagino mi stia ascoltando. Probabilmente il mio stile cambierà anche in funzione del pubblico o di quello che immagino sia il mio pubblico. Nel momento in cui narro, compio una scelta: scelgo cosa narrare di me e cosa no, cosa far trasparire, ecc… Questo è particolarmente evidente se racconto un fatto della mia vita a un amico, a un nemico, ad una persona che mi sta antipatica, ad una persona che mi sta simpatica, ad una persona di cui mi vorrei innamorare o ad una persona che odio. L’attività narrante quindi si completa e acquista senso solo se c’è un ascoltatore della narrazione. Non è sufficiente, infatti, che qualcuno narri se non c’è nessuno che ascolti ciò che sta narrando. All’intenzionalità di chi racconta, quindi, è sempre indispensabile si leghi l’intenzionalità di chi sta ascoltando quel racconto. Ma in un contesto di cura, qual è l’efficacia della narrazione? In un’intervista rilasciata dalla psicoterapeuta Valentina Mossa nel 2016 sul portale Identità in gabbia ci vengono forniti degli utili spunti di riflessione. La Dott.ssa Mossa afferma che:

…la centralità narrativa permette di costruire una storia di cura ovvero una co-costruzione di un percorso di cura,. Accade quindi che il paziente non sia più un soggetto passivo ma attivo promotore dei suoi miglioramenti; la narrazione contribuisce a migliorare il rapporto tra la persona e il suo curante, restituendo al paziente la propria dignità di persona che- finalmente- non si sente esaminata solo da un punto di vista clinico.

Continua la stessa Mossa:

…il solo fatto di rappresentare simbolicamente con una storia la propria situazione ha un immediato effetto terapeutico, perché avvicina a dei processi profondi alla coscienza facilitandone così la comprensione e la gestione. Lo psicologo come storytellers offre al paziente la possibilità di creare e modellare varie storie che curano: una storia che cura non è né un racconto casuale né una semplice storia bensì un racconto costruito deliberatamente per conseguire un preciso scopo.

All’interno della relazione psicoterapeutica si viene a creare quindi tra paziente e terapeuta una polarità narratore-ascoltatore della narrazione. Nel momento in cui si racconta qualcosa che appartiene al proprio passato, infatti, non lo si rivive, lo si ricostruisce. Il qui ed ora della terapia diventa il luogo e il tempo fertile all’interno dei quali iniziare a vivere esperienze nuove, nuovi modi di sentire, versioni diverse della propria esistenza e, quindi, nuovi racconti. La narrazione aiuta quindi il paziente a riaprire il finale in quanto, in un certo senso, gli offre la possibilità di togliere la parola fine. Come può allora Detroit: Become Human “raccontare” di noi stessi? Di fronte alle scelte da prendere durante le varie sessioni di gioco, chiediamoci questo: nella vita reale, cosa faremmo? Se dovessimo agire in un certo modo, come nella scena di Kara in cui potremo scegliere di intervenire per evitare che violento Todd colpisca sua figlia, lo faremmo per una reale solidarietà? A tutte queste domande non è il videogioco a rispondere, ma il giocatore. Il videogioco, dunque, diventa il “racconto” di noi stessi. Un’esperienza simile la ritroviamo anche nel famoso Until Dawn, videogioco horror sviluppato nel 2015 da Supermassive Games.

Detroit: Become Human : i risvolti psicologici

Un altro aspetto caratteristico in Detroit: Become Human dai risvolti psicologici interessanti, fa riferimento al mondo delle emozioni. Le emozioni, come si sa, esercitano una forza incredibilmente potente sul comportamento umano. È proprio il mondo delle emozioni, o meglio la capacità di questo videogioco di suscitare/far “provare” emozioni al gamer ed ai protagonisti principali unita alle particolari tematiche trattate, ad aver contribuito al successo del prodotto videoludico pensato da David Cage. In un videogioco i meccanismi che stanno dietro alle attivazioni emotive sono innumerevoli e variano a seconda dall’identificazione con i personaggi, dall’immedesimazione nella storia, dagli aspetti grafici e di intrattenimento fino a concludere con la dimensione di sfida. Le combinazioni di queste componenti abbinata all’attivazione emotiva conseguente provocata nel giocatore, possono produrre esiti molto diversi tra loro: come un videogioco può fare gioire, commuovere ed entusiasmare, può anche suscitare rabbia o frustrazione.

A proposito di ciò, per cercare di rendere più chiaro quanto vi dicevo, voglio porre alla vostra attenzione l’ultimo trailer del titolo di Quantic Dream mostrato alla Paris Games Week 2017 prima del suo debutto ufficiale. Questo trailer, visibile poco sotto, ha riscosso non poche critiche a causa della presenza di alcune scene considerate da alcuni utenti e giornalisti troppo forti e cruente, vede come protagonista il già citato androide Kara. Nella sezione mostrata, ricollocabili nello specifico nella scena “Notte tempestosa”, vediamo Todd, padre drogato di red eyes, arrabbiarsi in malo modo con sua figlia di appena dieci anni. La rabbia dell’uomo spaventa tremendamente la piccola, che esclama: “Sta arrivando, verrà a farmi del male!”. I giocatori, nei panni del cyborg possono decidere di agire in differenti modi. In uno dei possibili finali della scena, tuttavia, la bambina sembra apparentemente morta, mentre il padre, che poggia la mano sul suo piccolo corpo inerme, dichiara: “È tutto finito, papà non è più arrabbiato.”

L’ARTICOLO CONTINUA DOPO IL TRAILER

DETROIT: BECOME HUMAN – IL TRAILER ITALIANO:

In un’intervista rilasciata a Eurogamer, David Cage prova a venire in nostro soccorso spiegandoci come mai sia stata scelta una forte tematica come questa. Ecco cosa dice:

Cosa ne penso? Provo a raccontare una storia che abbia importanza per me, che trovo commovente, interessante ed emozionante. Io non glorifico mai la violenza, è un mio principio, non faccio mai niente senza una giustificazione. Ci deve essere un fine, un senso, qualcosa che sia significativo per le persone. Perché ho voluto fare tutto questo? Per me è una scena forte, struggente, volevo mettere il giocatore nei panni di questa donna. Ho scelto il suo punto di vista. Se avessi scelto il punto di vista dell’uomo sarebbe potuto essere stata una storia completamente differente, con emozioni completamente differenti…

Ed è proprio così. Osservando le reazioni emotive di alcuni youtubers maschili e femminili che han giocato la scena in questione, mi sento di confermare il presupposto rilasciato da Cage durante l’intervista. Nel videogioco di Detroit: Become Human tuttavia le scene ad alta intensità con una forte componente emotiva non si limitano esclusivamente al personaggio di Kara. Se prendiamo in considerazione per esempio la scena iniziale “Ostaggio”, tra l’altro disponibile come demo, con protagonista Connor possiamo notare come tra i tanti finali possibili sia presente la morte della piccola prigionera tenuta in ostaggio dal cyborg Daniel…prigioniera con una pistola puntata alla testa e in bilico sul cornicione dell’alto grattacielo dove abita. Un’altra sequenza interessante la ritroviamo nella scena “Distrutto” dove possiamo notare Markus, badante dell’anziano Carl, scontrarsi con Leo, reo di essere geloso dell’interesse di suo padre verso l’automa. A seconda delle scelte che prenderemo nei panni dell’automa potremo provocare la morte di Leo, quella dello stesso cyborg o vedere Markus che in lacrime chiama “padre” il vecchio Carl morente.

Dall’intervista del produttore traspare un altro punto interessante che bisogna di cui terrei a spiegarvi. Correlato al discorso delle emozioni in Detroit è (anche) quello dell’intelligenza emotiva, strettamente correlata al costrutto dell’empatia, nonché al concetto di mentalizzazione. Questi concetti erano già emersi parlando di Life is Strange, videogioco della DONTNOD che tratta temi adolescenziali.

Saper dare un nome a ciò che proviamo interiormente, parlarne alle persone che ci sono vicine, condividere il nostro mondo interiore con chi ci circonda, sono le componenti essenziali della nostra intelligenza emotiva, che ci aiutano a rendere la vita più facile e più adattata alla realtà sociale, oltre che contribuire a migliorare la nostra salute. Nel 1990 gli psicologi Salovey e Mayer coniarono il termine intelligenza emotiva. Daniel Goleman, divenne consapevole del loro lavoro e poco più di 20 anni fa pubblicò un libro che, in poco tempo, divenne un bestseller mondiale: “Emotional intelligence”. Secondo l’autore le abilità che compongono l’intelligenza emotiva sono cinque, e cioè: la consapevolezza di sé, l’autoregolazione, la motivazione, le capacità sociali e l’empatia. A proposito dell’empatia lo psicoterapeuta americano Carl Rogers ha evidenziato come essa sia basilare e fondamentale nelle relazioni umane. Per lui l’empatia è la capacità di mettersi nei panni altrui soprattutto per quanto riguarda il sentire/percepire il vissuto emozionale dell’altro. Rogers utilizza l’Empatia nella comunicazione (verbale e non verbale) per immergersi nel mondo soggettivo altrui, attraverso un’identificazione parziale, in un contesto di accettazione autentica e priva di giudizio. L’empatia quindi facilita la comprensione della sfera emozionale dell’altro che viene accettato sotto ogni aspetto ed ogni sentimento poiché ha una funzione di completa apertura verso l’interlocutore, senza riserve, senza pregiudizi ed allo scopo di ottenere un’evoluzione autentica nella relazione tra due persone.

Detroit: Become Human e l’empatia

A proposito del processo empatico, lo psichiatra e psicoanalista Serge Tisseron arricchisce quanto fatto da Rogers spiegando l’esistenza di tre diversi livelli di empatia all’interno di ciascuno di noi. Il primo livello, ovvero l’empatia diretta, è caratterizzata da una condotta in cui la persona si pone “nei tuoi panni”. È questo il caso di Detroit: Become Human dove, come già fatto presente agli inizi dell’articolo, il giocatore “vestirà i panni” dei tre protagonisti del gioco. L’empatia reciproca è invece un secondo livello in cui “riconosco ed accetto che l’altro si metta al mio posto.” Infine il terzo livello denominato empatia intersoggetiva o estimatizzante è un atteggiamento in cui “permetto all’altro di esplorare il mio io e rivelarmi quello che non conosco di me.”

Riguardo al binomio videogiochi ed empatia vorrei citarvi brevemente un’interessante articolo del 2010 pubblicato dall’American Psychological Association e intitolato “Playing prosocial video games increases empathy and decreases schadenfreude”. “Schadenfreude” (Heider, 1958) è un termine tedesco, apparso perfino in un episodio dei Simpson del 1991, che indica una particolare forma di piacere provata quando dalle disgrazie altrui. Nello studio in questione i ricercatori Tobias Greitemeyer, Silvia Osswald, Markus Brauer hanno scoperto che quando i partecipanti coinvolti giocavano con simpatici personaggi chiamati Lemmings, erano molto più propensi a sentirsi meno schadenfreude nei confronti delle altre persone. La ricerca ha quindi dimostrato e supportato l’ipotesi che l’esposizione ai contenuti di videogiochi con un fine prosociale sia correlato positivamente all’aumento dell’empatia interpersonale e dei comportamenti prosociali, diminuendo così la schadenfreude (Greitemeyer & Osswald, 2009, 2010). Questi risultati danno quindi ulteriore credito alla validità predittiva del Learning General Model (Buckley & Anderson, 2006) in merito agli effetti provocati dall’esposizione ai media sulle tendenze sociali. La capacità di cogliere e gestire le emozioni proprie e dell’altro, oltre che ad essere presente in ognuno di noi, trova le sue origini più antiche nella relazione/comunicazione madre-bambino dove una corretta educazione emotiva passa attraverso la capacità dei caregivers di entrare in un contatto affettivo significante con il bambino per comprenderne i reali bisogni. Collegata alla modalità di accudimento ed alle cure ricevute dal bambino nell’infanzia è poi alla fine la capacità di mentalizzazione. Infatti, l’interesse per la mente dell’altro è possibile solo se il bambino ha potuto fare l’esperienza precoce che i suoi stati interni sono stati compresi da un’altra mente. La capacità di mentalizzazione è alla base anche della possibilità di provare empatia per gli stati mentali altrui come confermano le recenti ricerche neuropsicologiche sui neuroni a specchio: siamo, come esseri umani, predisposti a “risuonare” affettivamente con gli stati mentali degli altri sulla base di esperienze. La mentalizzazione risulta compromessa in una percentuale significativa di soggetti che hanno vissuto un’esperienza traumatica, soprattutto nell’infanzia.

Ci sono ancora in Detroit: Become Human altri aspetti interessanti di cui vale la pena parlare e che si riferiscono al processo decisionale insito in ciascuno di noi, ovvero al Decision Making e al tema dell’A.I.

Detroit: Become Human e decision making

Il decision making, ovvero il processo decisionale, può essere considerato come il risultato di processi mentali (cognitivi ed emozionali), che determinano la selezione di una linea d’azione tra diverse alternative. Ogni decision making produce una scelta finale. In genere la presa di decisione è messa in atto per poter risolvere un problema. In termini psicologici tuttavia esiste una certa differenza tra decidere e risolvere un problema. Nel problem solving il nostro atto decisionale è sempre vincolato all’obiettivo che vogliamo raggiungere, mentre nel decision making l’atto di decisione è rappresentato da un ragionamento di scelta dell’alternativa più adeguata all’interno di una serie di opzioni. Uno dei possibili riferimenti teorici da cui a partire per studiare il decision making è il modello di funzionamento mentale proposto dal premio Nobel per l’economia, nonchè rinomato collega, Kahneman. Secondo questo autore la mente davanti alle informazioni le elabora e produce 2 tipi di outupt: le impressioni (automatiche e non controllate) e i giudizi (frutto di ragionamento e riflessione sulle informazioni). A questi due output corrisponderebbero due sistemi cognitivi: il sistema 1 (veloce, implicito, che lavora in parallelo, automatico e che produce le impressioni) e il sistema 2 (lento, faticoso, controllato, esplicito, non influenzato dalle emozioni e che dà vita ai giudizi). A partire da questo modello la presa di decisione può avvenire in due modi diversi: si avrà una scelta rapida e influenzata dalle emozioni se si attiva il sistema 1 e una scelta lenta e razionale se si attiva il sistema 2. Cosa c’entra però il processo decisionale con il videogioco di Detroit: Become Human? Se vi ricordate, nella parte iniziale dell’articolo, si e’accennato alla struttura del videogioco e di come il suo sviluppo si basasse sulle scelte effettuate del giocatore. Inoltre, nella rivista Current Biology viene riportato un’interessante studio gestito dai ricercatori cognitivi dell’Università di Rochester dove ci viene mostrato come lo sviluppo del processo di decision making sia possibile anche in videogiochi di altro genere, come per esempio gli shooter. In questo esperimento i ricercatori hanno testato decine di bambini tra i 18 e i 25 anni che normalmente non erano giocatori di videogiochi. Hanno diviso i soggetti in due gruppi. Un gruppo ha giocato per 50 ore a videogames “frenetici” come Call of Duty 2 e Unreal Tournament, mentre l’altro gruppo ha giocato 50 ore a un videogioco “lento” come The Sims 2. Dopo questo periodo di “formazione”, a tutti i soggetti è stato chiesto di prendere decisioni rapide in diverse attività progettate dai ricercatori. Nei compiti, i partecipanti dovevano guardare uno schermo, analizzare cosa stava succedendo e rispondere a una semplice domanda nel minor tempo possibile (ovvero se un gruppo di punti che si muovevano in modo irregolare migrassero a destra o sinistra dello schermo). L’attività è stata resa più facile o più difficile variando il numero di punti. Per assicurarsi che l’effetto non fosse limitato alla sola percezione visiva, ai partecipanti veniva anche chiesto di completare un compito analogo puramente uditivo indossando delle cuffie. Lo scopo dell’esercizio consisteva nel decidere se il suono udito provenisse dall’orecchio destro o sinistro. Dalle conclusioni dei ricercatori è emerso che i (video)giocatori del primo gruppo, ovvero quelli che avevano giocato a Call of Duty 2 e Unreal Tournament, hanno svolto più velocemente e risposto più accuratamente alle due attività somministrate dai ricercatori rispetto ai partecipanti del secondo gruppo. E con un incremento del 25 percento in più. (Bavelier, Achtman, Mani, & Föcker, 2011)

Detroit: Become Human e l’intelligenza artificiale

Legato a Detroit: Become Human, è anche il mondo dell’intelligenza artificiale. Intorno ad esso ruotano una serie infinita di argomenti che vanno dal Connessionismo, ELIZA, gli Expert Systems e il recente NORMAN…l’intelligenza artificiale psicopatica creata dal MIT e sottoposta al test di Rorscharch. Maggiori informazioni in merito a questo algoritmo si possono comunque trovare su sito web di Focus disponibile in bibliografia. L’interesse della comunità scientifica per l’Intelligenza Artificiale ha inizio da molto lontano: il primo vero progetto di Artificial Intelligence risale al 1943 quando i due ricercatori Warren McCulloch e Walter Pitt proposero al mondo scientifico il primo neurone artificiale cui seguì poi nel 1949 il libro di Donald Olding Hebb, psicologo canadese, grazie al quale vennero analizzati in dettaglio i collegamenti tra i neuroni artificiali ed i modelli complessi del cervello umano. I primi prototipi funzionanti di reti neurali, cioè algoritmi matematici sviluppati per riprodurre il funzionamento dei neuroni biologici, arrivarono poi verso la fine degli anni 50 e l’interesse del pubblico si fece maggiore grazie al giovane Alan Turing che nel 1950 cercava di spiegare come un computer possa comportarsi come un essere umano. Nell’ambito dell’A.I assumono particolare rilevanza le tecniche che consentono di incorporare la conoscenza di un particolare e limitato dominio in un software in grado di risolvere problemi attinenti a tale campo, emulando le prestazioni di una o più persone esperte in un determinato campo di attività. Genericamente tali programmi sono denominati Sistemi Esperti (o Expert Systems) e si rivolgono a molti campi dell’attività umana. Il Test di Turing, apparso per la prima volta in un articolo intitolato “Computing machinery and intelligence” sulla rivista Mind, prendeva spunto da un gioco chiamato “The Imitation Game” che in sostanza si basa su una conversazione tra tre soggetti: X (uomo), Y (donna) e una terza persona che fa le domande ai primi due soggetti. I tre vengono posizionati in stanze separate e comunicano tra di loro attraverso dei computer. Uno dei primi due interlocutori viene sostituito con una macchina, se chi fa le domande non riesce a capire quando sta interloquendo con una macchina e quando con un essere umano allora il test può considerarsi superato e la macchina intelligente, quindi in grado di pensare autonomamente. Dalla prima apparizione, di questa teoria se n’è parlato molto nel corso degli anni. Nel 2014, ad esempio, si è verificato un tentativo di superamento del Test di Turing con la partecipazione ad un concorso organizzato dalla Royal Society di Londra da parte di EUGENE GOOSTMAN un programma ideato da Vladimir Veselov, Eugene Demchenko e Sergey Ulasen. Il programma è riuscito ad ingannare i giudici e a spacciarsi per un ragazzino ucraino di 13 anni.

In conclusione, l’organizzazione di Detroit: Become Human è a mio avviso funzionale a massimizzare l’interesse, la partecipazione e il divertimento del videogiocatore. E quindi, lo stato di flow dei parteciparti può soltanto che beneficiarne. Lascio a voi quindi la voglia di scoprire il gioco e nel caso condividerli.

Kara, personaggio di Detroit: Become Human