Il Corpo: la perdita dopo il Trauma/Strumento di cura

Se i fattori ambientali possono essere descritti come “un’erosione” continua, i traumi non elaborati, incidono con l’effetto di una valanga, alterando in modo significativo la struttura somatica, cerebrale, cognitiva, comportamentale, emotiva e relazionale.

Abstract

La presente trattazione argomenta sul tema del

trauma nelle sue molteplici complessità. Complessità che nascono dal riconoscimento diagnostico non sempre immediato, dalla diversificazione dei possibili eventi traumatici, dal multiedrico quadro psicopatologico. Questi elementi rendono difficile l’individuazione diagnostica e ancor di più l’intervento terapeutico.

Nello specifico dell’intervento terapeutico, il quadro mostra una lunga storia di trattamenti non efficaci e non sempre dignitosi. La complessa dinamica del trauma coinvolge le varie funzioni corticali e sottocorticali, meccanismi fisiologici, emotivi, comportamentali e cognitivi attivati da reazioni di sopravvivenza che si instaurano nell’immediato dell’evento traumatico. Queste reazioni, prolungate e cronicizzate, creano disregolazione emotiva, scissioni e dissociazioni dell’esperienza e dei vissuti corrispondenti, che si somatizzano, eludendo le funzioni cognitive più elevate, strutturando quadri psicopatologici complessi.

Tenendo conto della dinamica sottostante, del quadro psicopatologico e dell’accessibilità limitata attraverso medium verbali, il trattamento necessita di una mediazione corporea, attraverso tecniche psico-corporee, integrabili con le terapie di stampo più verbale e farmacologico.

Il trauma ed il corpo

La narrazione della propria storia è centrale nella vita di ogni individuo. Il racconto della realtà attraverso il linguaggio, genera la “scrittura” di una autobiografia personale che, intrecciandosi con le storie degli altri, conferisce un senso alle esperienze umane.

Esiste anche una biografia del corpo, ovvero la propria storia trascritta nel corpo, nella struttura, nell’espressività somatica, nella qualità energetica, nella sua declinazione spazio/tempo. Un po’ come i cerchi del tronco, per l’albero.

Il corpo è il primo elemento di confronto con il mondo fin dallo stadio fetale, attraverso il nutrimento, il contatto, il suono, il gusto, la vista, la propriocezione, le variazioni biochimiche introdotte dall’emotività della madre. Costituisce lo strumento con cui interagiamo per tutta la vita.

Noi siamo primariamente il nostro corpo, che nasce e cresce dentro un altro corpo, dopo l’unione di due corpi.

La relazione stessa si instaura e cresce attraverso l’accudimento del corpo, che ci fornisce un’idea di noi stessi. Attraverso come il nostro corpo viene trattato, accudito, toccato/evitato.

Il corpo è il primo a rispondere e a reagire a quanto avviene nell’interazione con il mondo esterno ed interno, primariamente rispetto a stimoli sub-liminari (Tauber e Green, 1995), che in quanto tali non sono coscienti, ma influiscono sul nostro vissuto e sulle nostre reazioni.

La funzione protettiva sub cosciente, si attiva in risposta alle nostre capacità di tolleranza e in risposta al tipo di stimolo. Si attiva massivamente nelle situazioni inusuali e traumatiche, dove la scissione e la dissociazione costituiscono le reazioni primarie.

I sensi sono immediati e veloci, legati ad aspetti più primitivi, mentre il pensiero razionale si è evoluto, filogeneticamente ed ontogeneticamente, in un tempo successivo con lo sviluppo della corteccia cerebrale. Le reazioni vegetative, ormonali e neuronali profonde sono presenti nel mondo animale fin dall’antichità, in quanto legate a meccanismi di sopravvivenza.

Quando si verifica un evento traumatico, vi sono una serie di stimoli che entrano prepotenti, si registrano nel corpo e negli strati più profondi del cervello e della psiche, le funzioni più razionali sono momentaneamente inattive, non è possibile dare un senso a quanto capitato. L’attivazione di meccanismi di difesa significativi quali la dissociazione, il congelamento, l’iperattivazione, uniti alla disregolazione emotivo/sensoriale, l’alterazione dei ritmi sonno-veglia, la tendenza all’acting, l’abuso di sostanze e/o psicofarmaci ecc., rendono ancor meno penetrabili i contenuti consci e razionali. (Fischer et al., 2011).

Bypassando le funzioni cognitive superiori, si attivano le parti più antiche e più istintive del cervello, con una serie di reattività emotive, somatiche e comportamentali non filtrate. Gli stimoli esterni escono dal circuito della prevedibilità e della coscienza, si scatenano risposte fisiologiche di sopravvivenza, che non possiedono confini, significati precisi e non terminano col cessare del pericolo. L’individuo continua a sentirsi attivato, ad avere un alto livello di arousal in uno stato di ipervigilanza e allerta per molto tempo, come se ci si attendesse che può succedere qualcosa da un momento all’altro.

Il corpo si ritrova in una condizione di rigidità, di anestesia, talvolta fino al death state, che lo rende un blocco unico, volto a filtrare sensazioni che potrebbero innescare una serie di reazioni a catena (Steel, Van de Hart, Boon, 2014; Van der Kolk, 2015; De Zulueta, 2009, Boon et al., 2017). C’è un congelamento del corpo e delle sensazioni che lo rendono poco recettivo alla moltitudine di stimoli esterni ed interni, che diversamente eleverebbero ulteriormente il grado di arousal già molto critico.

Questo spiega il motivo per cui spesso l’impiego delle sole terapie verbali, individuali e di gruppo, non sono sufficienti a curare e guarire i traumi. Ancor di più se quanto capitato è indicibile, come succede negli abusi o violenze avvenute in tenera età. Queste terapie non riescono ad accedere alle parti dissociate (Van der Kolk, 2015).

A livello emotivo si crea il senso di vergogna, di colpa, la vittima si sente responsabile di quanto avvenuto, si attiva l’identificazione con l’aggressore, il bisogno di ripristinare il controllo, di salvare la figura carica di legame affettivo. Le emozioni e i pensieri disfunzionali derivano dalla disregolazione di affetti e funzioni, dal meccanismo di dissociazione che crea una separazione fra parti di sé. L’evento traumatico viene riposto in uno spazio mentale separato da tutto il resto, ciò permette di tenerlo a bada o di credere che sia così e di concedere alle altre funzioni un livello sufficientemente adeguato (lavoro, studio, relazioni ecc.).

Il trauma può non emergere per molto tempo, pur continuando a pesare e ad influire sull’economia e sul benessere della persona.

Istintivamente le vittime di trauma cercano di allentare le tensioni del corpo e di spegnere i pensieri ripetitivi con alcool, droghe, abuso di farmaci o iperlavoro. In una ricerca condotta su 225 vittime scampate al crollo delle Torri Gemelli e su una parte dei loro soccorritori, è emerso che il primo tipo di aiuto a cui molti hanno fatto ricorso, riguardava il corpo con interventi come massaggi, yoga ecc. e solo una piccola parte a terapie verbali (Van der Kolk, 2015).

Dopo un evento traumatico si crea una disconnessione fra parti del cervello, fra pensieri, emozioni e sensazioni, l’evento non riesce ad essere inserito nella propria storia con una certa coerenza. Il danno è a tutti i livelli. Il corpo è irrigidito, i circuiti sottocorticali attivati in senso circolare, qualunque intervento che coinvolga gli strati superiori più evoluti della corteccia non riesce ad entrare in contatto con gli altri strati primariamente coinvolti.

Nel concreto, immaginiamo cosa possa succedere alla vittima a cui si chieda di raccontare l’evento, che può scatenare una serie di reazioni corporee e viscerali che attivano il segnale d’allarme. Non può esserci liberazione né insight, al contrario una ripetizione del trauma, fino alla rivittimizzazione.

Questo spiega e rende ragione di tutti quegli interventi mediati sempre più dal corpo e dagli strumenti che cercano di ricreare un collegamento fra le parti sconnesse.

Todd (1959) ci aveva mostrato precocemente che la funzione precede la struttura, ovvero lo stesso movimento ripetuto svariate volte, modella il corpo. Quando le contrazioni muscolari innescate da meccanismi difensivi inconsapevoli, si ripetono varie volte, si tramutano in pattern fisici (postura, atteggiamento energetico-somatico, movimenti stereotipati e ripetitivi, ecc.) che influenzano la struttura del corpo, che a sua volta pesa ulteriormente sulla funzione. Il corpo così “deformato” nella struttura e nella sua dinamica, va a mantenere l’inibizione sia emotiva che cognitiva, innescate dai meccanismi di protezione (Ogden et al., 2013, p.21).

Lowen (1978, 1982) ha trascorso la sua vita a mostrare l’effetto visibile delle pressioni ambientali costanti sulla strutturazione somatica in termini di postura, tensione muscolare, ma anche strutturazione ossea, definizione e uso della voce, stile corporeo-energetico ecc. Dando senso alla bioenergetica come terapia bio-psichica, mediata da esercizi, posture e consapevolezze corporee per permettere un cambiamento funzionale e strutturale.

Analogamente, Hobson (1994) ci ricorda che il movimento ha la precedenza in situazioni di emergenza, l’azione fisica precede le reazioni cognitive ed emotive. E’ vantaggioso aggirare la corteccia e attivare un pattern motorio, governato direttamente dal tronco dell’encefalo. Ed è da lì che è necessario ripartire anche per l’intervento terapeutico.

La terapia ed il corpo

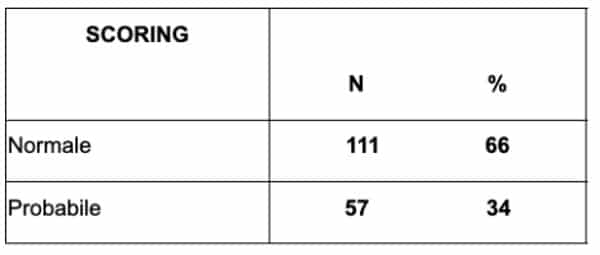

Nonostante questi studi, la storia dei disturbi traumatici, ci mostra una tardiva individuazione terapeutica integrata, ma ancor prima anche una tardiva individuazione diagnostica. Infatti il primo passaggio terapeutico è costituito dall’adeguato riconoscimento diagnostico. I Veterani del Vietnam ne sono un esempio, hanno subito un riconoscimento tardivo del trauma, quale origine dei quadri sintomatici complessi, da cui etichette ed interventi inefficaci, che hanno cronicizzato oltre modo i sintomi.

Stessa confusione e misconoscimento diagnostico si è verificato per altri tipi di vittime, erroneamente catalogate con le più disparate categorie psichiatriche. La definizione ed il riconoscimento del Disturbo da Stress Post Traumatico – DPTS (DSM 5), ha permesso alle vittime un riconoscimento ed un approccio più adeguato alle loro necessità e ha fornito dignità alla loro condizione.

Progressivamente è accresciuta l’attenzione e la sensibilità verso varie forme di esperienza traumatica, quali l’abuso nell’infanzia, il neglet, la violenza sessuale, il terrorismo, la deportazione, la vittimizzazione da catastrofi naturali, forme più invisibili quali la perdita di un genitore per omicidio da parte dell’altro genitore, la violenza domestica, le relazioni perverse (relazioni asimmetriche, stalking, bullismo, mobbing), il trauma da diagnosi nefasta, l’ospedalizzazione “traumatica” (reparto chiuso, anestesia cosciente, trapianto d’organi, ecc.).

L’esperienza clinica poi ci ha suggerito la necessità di una differenziazione, in base ai tipi di trauma, sia in termini oggettivi che soggettivi, in termini di continuatività, di natura causale (di tipo umano/non umano), di contesto, periodo evolutivo e fattori protettivi. Ne emerge una descrizione del quadro sintomatico e del vissuto soggettivo molto più articolato e complesso di quanto descritto nel DPTS, costituito da elementi di autodenigrazione, autosvalutazione, sensi di colpa, atti impulsivi, aggressività, amnesia, atti autolesivi ecc., delineando così quello che viene definito un Disturbo da Stress Post-traumatico Complesso (Emerson, 2015, pp. 16-19; ICD 11, 2018).

Parallelamente la ricerca e la clinica hanno lavorato nell’individuazione di strategie e terapie (farmacologiche, psicologiche, rieducative) più appropriate per intervenire su un quadro somatico, emotivo, esperienziale e cognitivo assai complesso (Van der Kolk, 2015).

Negli anni si sono sperimentate varie forme di intervento, combinazione farmacologica (antidepressivi, stabilizzatori dell’umore, ansiolitici, benzodiazepine, antipsicotici) con terapie dell’area psico-sociale (psicoterapia individuale, di gruppo, gruppi di veterani, gruppi di auto-mutuo aiuto, volontariato, rieducazione specifica ecc.), ricovero, ospedalizzazione prolungata.

Attualmente le forme di intervento che sembrano incidere in modo più significativo sono rappresentate da interventi specifici sul ricordo traumatico come l’EMDR, la terapia verbale, le terapie corporee e l’ausilio variabile di farmaci (Van der Kolk, 2015).

Le terapie corporee impiegate includono la bioenergetica (Lowen), il metodo Alexander (Alexander, 1998: Gray 1994), il metodo Feldenkrais (2011), il metodo Hakomi (2015), la terapia sensomotoria (Ogden e Fischer, 2016) ecc., tutte forme utili per lavorare sul corpo e sui traumi “in-corporati”, “in-carnati”.

Il corpo ci suggerisce che il trauma non è passato neanche quando è passato (Ogden et al., 2013, p. 11). Il corpo non mente e traduce una corretta visione della propria biografia.

Se i fattori ambientali possono essere descritti come “un’erosione” continua, i traumi non elaborati, incidono con l’effetto di una valanga, alterando in modo significativo la struttura somatica, cerebrale, cognitiva, comportamentale, emotiva e relazionale.

Il lavoro con le componenti NV (non verbali) permette di recuperare il “corpo”, la percezione somatica, sensoriale, il giusto peso emotivo, di dare accesso al trauma e alla successiva integrazione delle parti separate e disconnesse.

Lo yoga o altre forme di terapie corporee, unite ad esercizi immaginativi, meditazione o training autogeno, costituiscono spesso la porta d’accesso per la cura dei pazienti traumatizzati, in uno stato di dissociazione (De Zulueta, 2015; Emerson, 2015; Van der Kolk, 2015; West, et al., 2017). Si parte proprio da dove il trauma è passato, dai primi effetti e dai mezzi necessari per mantenere attive le difese, il senso di ovattamento e distacco emotivo: il corpo e le sue rigidità.

Lo yoga si concentra sul respiro e sullo scioglimento di rigidità corporee, allenta lo stato di allerta, migliora il ritmo sonno-veglia, riduce l’ansia e l’irrequietezza motoria. Questo primo lavoro permette la riduzione delle difese e delle rigidità corporee collegate. La vergogna stessa è relata al corpo, al mostrarsi, all’immagine di sé. Se la vittima di violenza riesce a coabitare con il proprio corpo, con ogni parte di esso e delle sue sensazioni, allora può anche provare a mostrarsi nel suo esterno e nel suo interno.

Varie ricerche dimostrano che lo Yoga utilizzato per disturbi quali ansia, depressione, disturbi alimentari, iperattività, schizofrenia, produce variazioni biochimiche e fisiologiche: modulazione dell’arousal, attivazione del GABA, decremento di cortisolo e catecolamine (alla base delle reazioni di stress) (Rocha et al, 2012; Sarang e Telles, 2006; Streeter et al., 2010).

Ancora più nello specifico, altre ricerche, con l’ausilio della neuroimaging, hanno verificato che dopo 20 settimane di pratica yoga, le donne cronicamente traumatizzate sviluppano una maggiore attivazione di strutture cerebrali implicate nell’autoregolazione quali l’insula e la corteccia prefrontale mediale (Van der Kolk, 2015, pp. 112-113).

Con 10 sedute di TSY, ovvero la Trauma Sensitive Yoga (Vand der Kolk et al. 2014), le pazienti traumatizzate, non rispondenti alle terapie tradizionali cominciavano a mostrare una riduzione dei segni dissociativi, un atteggiamento meno critico verso di sé, una maggiore connessione con emozioni e migliori relazioni interpersonali, compresa la relazione terapeutica. Dai risultati, l’effetto del TSY uguaglia o supera quello della terapia cognitivo-comportamentale.

Dalle verifiche strumentali, si è inoltre osservato che lo Yoga riattiva l’area prefrontale mediale sinistra e l’area di Broca (responsabile di gran parte delle funzioni linguistiche deputate ad esprime l’emotività), disattivate in seguito al trauma (Emerson, 2015, p. 22-23).

Negli adulti multi traumatizzati l’impiego della sola psicoterapia o solo della mindfulness non sono sufficienti a produrre cambiamenti, riscontrabili invece con l’intervento anche di terapie corporee quali lo Yoga (West et al., 2017, p. 174).

Lo Yoga, come altri interventi di tipo psico-corporei, non sono da considerarsi un sostituto della psicoterapia bensì un’integrazione, in quanto permette la combinazione fra un approccio bottom up e top down, fondamentale per riunire le parti dissociate (Emerson, 2015; Brendom et al., 2018).

I processi bottom up e top down sono le due vie attraverso cui valutiamo se un evento è pericoloso o meno, il primo, guidato dal cervello rettiliano, procede attraverso decisioni inconsapevoli e automatiche, il secondo, guidato dalla corteccia prefrontale, procede grazie ad una serie di valutazioni coscienti. Durante le situazioni traumatiche, altamente pericolose, i due sistemi, corteccia e sotto-corteccia, si scollegano a sfavore delle funzioni più evolute, prevalendo un’attività del sistema sottocorticale, più veloce e connesso con le reazioni di sopravvivenza.

Il respiro ed alcune posture sembrano essere gli unici elementi gestibili da parte di entrambe le funzioni e in quanto tali assumono il valore di mediatori di cura, fra le aree corticali e sottocorticali (Van der Kolk, 2015, pp.72-73).

La presenza nel qui e ora, l’attenzione al corpo e alle percezioni somatiche, la concentrazione sul respiro, la natura ritmica dello stesso, costituiscono strumenti di contatto con sé, con le proprie sensazioni, di riduzione di tensione e arousal (West, 2015).

Rispetto ad altre tecniche di tipo corporeo, il TSY non si occupa delle emozioni, dei pensieri o dei ricordi elicitati dal movimento, ma unicamente dell’intracezione, della percezione corporea (Emerson, 2015, pp- 10-14). A livello teorico si appoggia alle Teoria sul Trauma, alle ricerche mediate dalla Neuroscienza e alla Teoria dell’Attaccamento (Bowlby, 1978, 1983; Ainsworth, 1979).

Rispetto all’Hata Yoga, ovvero allo yoga tradizionale, il TSY non lavora sulle posizioni o àsana, non fornisce indicazioni e procedure per raggiungere la posizione finale, bensì suggerisce, se la persona “se la sente”, di sperimentare alcune posture. Inoltre, per motivi legati al trauma stesso, non lavora con il respiro come procede l’Hata Yoga. Dall’esperienza di Emerson e della sua equipe infatti, in certi casi questo costituisce una riattivazione traumatica. Ad es. i veterani di guerra, durante gli esercizi volti ad una respirazione più profonda, possono rivivere gli episodi traumatici, il respiro costituisce un trigger relativo al fuoco in battaglia. Parimenti, certe posizioni, quali quella del “bebè felice” diventano un trigger per le vittime di stupro, o di abuso infantile (Emerson, 2015, p. 4-7).

Le parole stesse sono calibrate con estrema attenzione, per esempio viene evitata la parola “Posizione”, classicamente usata nello yoga, in quanto attivante per le persone sessualmente abusate, preferendo il termine “Forma”, emotivamente più neutro.

L’importanza fornita alla volontà, disponibilità e percezione di “sentirsi pronti” ad eseguire una certa forma, costituisce un passaggio importante. Spesso le vittime di traumi non sanno cosa vogliono, non sono collegate con il proprio sentire, e formulare loro la domanda apre ad una possibilità e ad un “permesso” emotivo-cognitivo: il poter scegliere.

Seppur muovendo da analoghi principi teorici, parzialmente differente è la Terapia Sensomotoria di Ogden (Ogden et al. 2013; Ogden et al. 2016). Al contrario del TSY, qui vengono impiegate e integrate tecniche di stampo corporeo con altre di stampo verbale. Ogden infatti parte dall’analisi dei tre livelli di elaborazione dell’informazione, reciprocamente influenzanti:

- l’elaborazione cognitiva

- l’elaborazione emotiva

- l’elaborazione senso-motoria

La capacità cognitiva si riferisce all’abilità di concettualizzare, ragionare, attribuire significati, risolvere problemi e prendere decisioni. Si tratta della modalità prevalente dell’adulto, che procede con modalità top-down, dove le aree corticali più alte agiscono come un centro di controllo e la corteccia orbitale domina l’attività subcorticale. Mentre eseguiamo i nostri piani, spesso ignoriamo emozioni e sensazioni, che sono presenti ma non vengono tenute in conto per le decisioni. Emozioni e sensazioni ci sono e influenzano il pensiero, ma le aree corticali superiori sono in grado di mantenere il controllo e, se necessario, di fornire un senso.

Ratey (2002) sostiene che i neuroni motori possono guidare il senso di auto-consapevolezza, infatti i circuiti mentali usati per le azioni fisiche sono gli stessi delle azioni mentali. Il modo in cui pensiamo e ciò che pensiamo dunque sono modellati dal corpo e viceversa.

Per il soggetto traumatizzato le emozioni e le sensazioni sono così primari da non poter dare spazio ai meccanismi top-down, i vissuti emotivi e senso-corporei spesso generano distorsioni cognitive e pensieri irrazionali “Sono cattivo”, “E’ colpa mia”, “Sono stato giustamente punito” ecc., rigidi e difficilmente modificabili, che a loro volta influenzano emozioni e percezioni.

L’emozione ci aiuta ad agire in maniera adattiva, in quanto piattaforma pre-motoria, che ci guida o ci trattiene dall’azione.

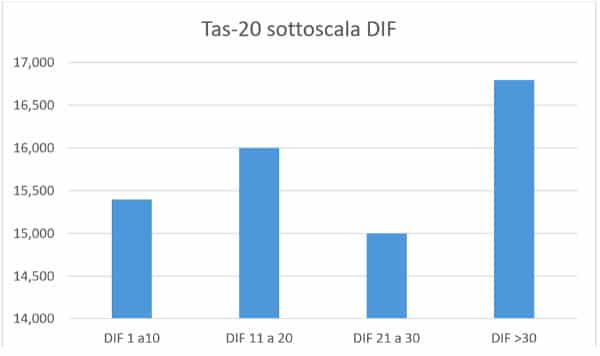

Le

persone traumatizzate perdono questa capacità, soffrendo spesso di

alessitimia, ovvero dell’incapacità di riconoscere e definire le emozioni. Nei confronti dei propri stati emotivi possono essere distaccati e disinteressati o, all’inverso, possono viverli come urgenti ed immediati. Nei ricordi non verbali degli

eventi traumatici, viene riattualizzato il tenore emotivo che, in uno stato di arousal critico, può condurre ad azioni impulsive ed inefficaci. Si perde la capacità di pensare in modo lucido, di tradurre le emozioni e differenziare le emozioni dalle sensazioni corporee.

L’elaborazione emotiva adeguata infatti, prevede la capacità di sperimentare, descrivere, esprimere ed integrare gli stati affettivi.

L’elaborazione sensomotoria si articola nello strutturare l’esperienza, articolare e integrare la percezione fisica/sensoriale, le sensazioni corporee, l’arousal fisiologico ed il funzionamento motorio. Nei disturbi traumatici la disregolazione crea confusione e sovrapposizione fra emozioni e sensazioni corporee, che si attivano e accentuano a vicenda, come per esempio per la tachicardia ed il panico.

Nei bambini molto piccoli e nei soggetti con disturbo traumatico l’elaborazione è di tipo bottom-up, ovvero sensomotoria, guidata dalle percezioni tattili e cinestesiche, condotte dagli strati sottocorticali. Coincide con ciò che Piaget (1966) ha individuato come prima forma di intelligenza nel bambino piccolo, che esplora e conosce l’ambiente. Gli schemi motori circolari primari e secondari ripetuti, creano quelli terziari, prodromi del pensiero.

Nella pratica clinica la Terapia Sensomotoria procede con l’elaborazione di tre aspetti sensomotori: le sensazioni corporee interne (qualunque mutazione organica, dovuta ad aspetti ormonali, chimici, muscolari, ecc.), la percezione attraverso i cinque sensi ed il movimento.

La terapia sensomotoria mira a ridurre l’arousal, permettere di identificare, distinguere gli elementi sensomotori, le emozioni e fornire loro un adeguato significato. Infatti l’identificazione delle percezioni sensoriali-organiche modifica il modo in cui sono vissute e interpretate, influendo a sua volta sui connotati emotivi.

La terapia integra il trattamento top-down, che utilizza gli strati superiori, con trattamenti bottom-up, mira a raggiungere la percezione e la consapevolezza di quanto avviene nella persona ad ogni livello (sensoriale, emotivo, cognitivo) nel momento del ricordo dell’evento traumatico. Si usano l’esplorazione consapevole di ogni evento sensomotorio, l’attivazione di un atteggiamento/clima giocoso, il cambiamento di tendenze di orientamento (la direzione dell’attenzione rivolta al qui e ora), l’attenzione al transfert somatico e relativo controtrasfert ecc.

Favorire la capacità integrativa richiede la differenziazione e il collegamento delle componenti separate dell’esperienza interna e degli eventi esterni, tale da creare una connessione significativa.

Sono stati pensati e articolati interventi specifici anche per i bambini con trauma complesso, che richiedono ulteriori e specifiche attenzioni. La specificità infatti deve tener conto della fase evolutiva, della non completa maturità di alcuni strumenti e funzioni, della ridotta capacità espressiva del proprio mondo interno attraverso il canale verbale, della presenza di caregiver di riferimento che sono parte del sistema, talvolta loro stessi vittime, talvolta attuatori di violenza, ma strumento di cura, portatori di risorse e coping, talvolta al contrario limitatori delle stesse e fonti di stress.

Da non dimenticare, inoltre, i limiti degli interventi adottati per gli adulti. Ad esempio alcune ricerche mettono in luce la mancata efficacia dell’EMDR nei bambini con alcuni tipi di trauma complesso (Kazatzias T., 2007).

Paris Goodyear-Brown in Tennessee, USA (2019; 2021) ad esempio ha strutturato la Narture House, un luogo dedicato esclusivamente ai bambini e ai loro familiari. Una casa-clinica interamente dedicata al trattamento dei bambini con trauma, con spazi interni ed esterni dedicati a specifiche attività.

Il primo spazio è rappresentato da una stanza dei bisogni, tranquilla dove talvolta i bambini possono rifocillarsi, attraverso il riposo o semplicemente a livello alimentare. I bisogni primari costituiscono necessariamente il primo livello e talvolta bambini traumatizzati e/o appartenenti a ceti socio-culturali bassi, sono deprivati innanzitutto in questi bisogni fondamentali.

Vi sono poi gli spazi specifici di gioco, che permettono l’applicazione del trattamento TraumaPlay.

Alcuni giochi/oggetti sono ritenuti indispensabili: l’amaca sospesa e l’altalena, quali mezzi di autoconsolazione e di controllo simbolico sul movimento, riparatrici; la sabbiera, uno spazio dove il bambino può immergersi e modellare usando le mani, ma anche il resto del corpo; gli animali (di materiali rigidi e morbidi) di tutti i tipi costituiscono importante oggetto di proiezione; ovviamente materiale per colorare e tanti oggetti in miniatura, della vita quotidiana (es. la cucina e le sue suppellettili; kit del dottore, ecc.).

Infine gli strumenti musicali costituiscono per la dott..sa Goodyear un elemento fondamentale, mezzo per far uscire, emettere suoni portatori di vissuti, per esprimere quanto sta capitando al loro mondo interno, non traducibile in parole. Il ritmo stesso della produzione musicale spontanea, ci suggerisce lo stato di attivazione interna, del nostro piccolo paziente. L’emissione di suono attraverso uno strumento, in special modo con alcuni come la chitarra, le percussioni, ecc., e/o attraverso la voce, inoltre coinvolge il corpo tutto intero, diventando così uno strumento diagnostico e di intervento senso-motorio.

Tenendo conto di tutto questo, capiamo come l’impiego degli strumenti musicali all’interno di un certo setting, permette il ripristino dell’arousal e la normalizzazione della disregolazione emotiva.

E’ importante creare lo spazio esterno, il setting adeguato perché i bambini riescano a stare, sentendosi protetti e gradualmente a loro agio, fino a poter creare un setting interno ed un filo che conduca il vissuto all’espressione esterna. E’ necessario dare spazio al TraumaPlay, ovvero permettere al trauma di essere rappresentato attraverso un gioco e attraverso il gioco modificato e superato, grazie alla possibilità e capacità espressiva, condivisa con un adulto.

Specifici spazi di educazione ed espressione sono rivolti anche ai familiari, per poter veicolare e traghettare quanto capita dal bambino all’adulto, sia in termini di conoscenza che di acquisizione strumentale. Spesso i caregivers sono i narratori della storia del piccolo, permettono di integrare quanto capitato, per ricostruire la narrazione del trauma.

La Narture House spesso lavora anche con bambini adottati e in affidamento, per cui l’attaccamento ed il tipo di legame strutturato costituisce uno locus di lavoro primario per il recupero della storia, ma anche per il trattamento traumatico, che ha come oggetto la relazione stessa e l’abbandono.

Conclusioni

La storia degli eventi traumatici, del loro misconoscimento, dei progressi nella loro individuazione, dei fallimenti e delle conquiste terapeutiche, sottolineano l’importanza di questo lavoro di continuità e integrazione fra vari strumenti conoscitivi e clinici, all’interno di un approccio specifico e “sensibilizzato” al trauma.

Nella pratica personale si è sperimentato e si continua a sperimentare in modo permanente attività mirate e rivolte al corpo, che comprendono sia aspetti mediati dalla corteccia top-down che altri mediati da aree sottocorticali bottom-up.

Si tratta di un lavoro che attinge a riflessioni e tecniche del TSY, della terapia sensomotoria e ad altre (bioenergetica, hata yoga, shatsu, arteterapia, esercizi gestaltici ecc.). Seppur si tratti di un lavoro non corroborato da studi strumentali e misurabili scientificamente, nell’esperienza quotidiana l’integrazione di terapia verbale e non verbale, in dose diversa in base alle singole persone e in base al setting, individuale/gruppo, rappresenta uno strumento d’elezione in svariati tipi di disturbo: disturbi alimentari, d’ansia, psicosomatici, traumi semplici e complessi.

Si tratta di una modalità di lavoro che richiede un ascolto attento e flessibile da parte del terapeuta ed una continua ricerca della giusta lettura, dell’equilibrio di parti diverse dell’individuo e della relazione. Nella pratica clinica ad esempio abbiamo verificato l’utilità della rappresentazione corporea, attraverso le arti grafiche, mediatrici creative inconsce per l’accesso al corpo, all’emotività e ad i livelli successivi. Niente è scontato e non ci sono percorsi pre-costituiti.

Si tratta invero di un ambito dinamico sia in termini di forze, di risorse, di energie e di componenti creative. Si mira a riconquistare la “Bellezza” come inteso da Riefolo (2018), ovvero la capacità di elicitare risorse e strategie “impensate”, primariamente nell’individuo, ma anche nella relazione terapeutica e nella relazione fra curanti.

La creatività infatti riguarda anche la capacità di guardare il corpo, contemplarlo nel processo diagnostico e nel percorso di cura, all’interno delle possibilità offerte dal contesto, compreso i limiti imposti dai setting esterni. Non sempre, nei contesti privati e pubblici si possiedono ambienti e strumentazioni atte a dar spazio al lavoro con il corpo, parimenti non tutti i pazienti sono pronti per lavorarci.

Fra le restrizioni specifiche e situazionali, stiamo vivendo un evento sanitario-storico-sociale quale l’emergenza Covid-19 che ha messo distanza fra noi e gli altri, isolando in particolare il corpo e spesso lasciando il dialogo privo di un’espressività fondamentale come quella facciale, o all’inverso introducendo il filtro del video che accresce la distanza fisica e riduce l’impatto energetico dell’incontro, assottiglia la visibilità dei segnali espressivi più fini.

Non ultimo, non tutti i curanti sono contraddistinti dalla dimestichezza con il proprio corpo come medium diagnostico e terapeutico. La consapevolezza di tale limitazione ci permette di offrire al paziente altri supporti, che non siamo in grado di offrirgli in prima persona, oppure di addentrarci in una conoscenza di noi, non ancora esplorata.

Il trauma è una realtà umana dolorosa, che spaventa, che spesso misconosciamo, ma offre anche un accesso importante alla conoscenza dell’essere umano e all’incontro con i vari livelli di noi stessi e degli altri, con gli strati più primitivi, istintivi, aggressivi, violenti, con il giudizio e la negazione.