La guerra, i gattini e la percezione dell’orrore – Psicologia

Un articolo di Giovanni Maria Ruggiero pubblicato su Linkiesta del giorno 15 Febbraio 2015

È cambiata la percezione nel nostro tempo presente, in cui siamo al tempo stesso protetti – almeno in Occidente – come non mai rispetto alle guerre e al tempo stesso siamo espostissimi come non mai non solo a informazioni, ma a rappresentazioni crudamente realistiche di queste guerre? Direi di si, ma solo in parte.

Strane coincidenze. Due giorni fa Linkiesta m’invita a scrivere su come è cambiata la percezione della guerra e dei conflitti e, poche ore prima, alcuni colleghi mi parlavano del colonnino destro dei giornali online, luogo a quanto pare sempre misteriosamente pieno di tette e di gattini.

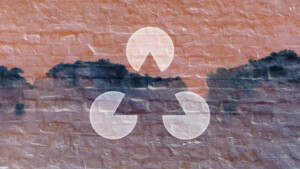

Che c’entra? Beh, la spiegazione di una collega era che il colonnino destro servisse a bilanciare tutte le notizie alla sua sinistra, nella parte seria dello schermo: guerre, massacri, ecatombi in mare. La collega aveva preferito usare la parola “evitamento”, termine tecnico probabilmente poco noto al grande pubblico. Per intenderci, l’evitamento somiglia a quel che Freud chiamava rimozione: l’eliminazione di rappresentazioni mentali sgradevoli. Nella psicologia moderna non c’è più l’eliminazione completa, la cancellazione dalla memoria, il rimosso. Si pensa che la mente si limiti a spostare l’attenzione, a evitare il contenuto sgradevole. E a sostare su un paio di tette. O anche su un gruppo di teneri gattini.

È questa la risposta da dare a Linkiesta? La percezione della guerra è oggi per noi tutti un solo grande evitamento? Facciamo tutti finta di niente, aggrappandoci a un paio di tette e ai dolci gattini esposti a destra? Se è così, mi tocca produrre un po’ di dati sul fenomeno e un po’ di nozioni tecniche per il lettore. Cos’è l’evitamento?

Però, a pensarci bene, non sono convinto. Che evitamento sarebbe, scusatemi? C’è un colonnino a destra pieno di tenere ed erotiche distrazioni e tre quarti di spazio a sinistra pieno di guerre, rapine, stragi e sangue. Dov’è l’evitamento?

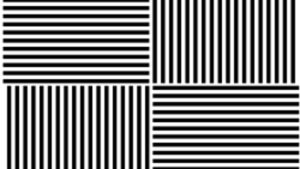

Per spiegarmi questo colonnino guardo un po’ di letteratura neurologica e apprendo che il movimento oculare naturale va da sinistra a destra, che infatti è anche la nostra direzione di lettura (Arnheim, 1954; 1974). Il che poi potrebbe non significare nulla: la direzione sinistra destra non è quella di tutte le scritture, come sappiamo. Mi chiedo: chissà se i giornali scritti da destra a sinistra piazzano altrove il colonnino pruriginoso.

Insomma, sembra che la nostra attenzione sia consapevolmente guidata – da redazioni scafatissime in neurologia – ad atterrare, dopo un percorso accidentato di stragi e di sangue, su contenuti più dolci e consolanti. Tutto questo non mi pare propriamente un volgere altrove l’attenzione; è semmai un dosaggio accattivante di tensione e distensione che cattura l’attenzione e la tiene desta, ma non la devia e nemmeno la distrae.

Io credo che oggi siamo molto più consapevoli dell’orrore rispetto a una volta. Confrontiamo ad esempio l’iperrealismo della violenza nei film di ora con l’ingenua rappresentazione che ne davano i film del passato. Oggi vediamo con evidenza l’esplodere sanguinoso della carne colpita dai proiettili, la deformazione disumana del corpo colpito a morte. Nei film di un tempo la morte violenta era uno svenimento stilizzato, un improvviso afflosciarsi dell’attore senza troppo sangue sparso, afflosciarsi la cui funzione era teatrale e non realistica: segnalare che il personaggio usciva di scena, oltre che dalla vita.

Che poi, percettivamente, non è affatto detto che gli zampilli e gli schizzi impazziti siano davvero più realistici. Alcuni complottisti hanno elucubrato che la morte del poliziotto Ahmed Merabet, ucciso dagli attentatori di Charlie Hebdo, fosse una messinscena proprio in base alla mancanza di schizzi di sangue. In effetti nel filmato la morte del povero Ahmed non è grandguignolesca come nei film di Tarantino. Tuttavia il sonoro dei colpi di fucile è reale e raggelante, molto più raggelante sia degli spari educati dei vecchi film in bianco e nero che dell’iperfracasso tridimensionale dei film di oggi.

L’esposizione alla guerra e alla violenza è cambiata? Si, ma forse non in un’unica direzione.

Per certi aspetti è aumentata, per altri diminuita. È aumentata la consapevolezza della terribilità della guerra e dei massacri. Per secoli le rappresentazioni sono state stilizzate o assenti. Ricordiamoci che anche dopo la seconda guerra mondiale per quindici anni si tacquero le stragi perpetrate a danno degli ebrei. Non che non si sapessero, ma mancava un’esposizione pubblica. Tutto cambia solo con il processo ad Adolf Eichmann, il criminale di guerra che organizzò la deportazione degli ebrei d’Europa nei campi di concentramento. Fu catturato in Argentina dal Mossad nel 1960 e processato in Israele nel 1961. Il processo fece esplodere l’esposizione mediatica dei crimini nazisti in una misura fino a quel momento assente. Dal 1945 al 1961 fanno sedici anni di silenzio.

Lo ripeto: questo non vuol dire che ci sia una direzione unica di cambiamento. Sicuramente dagli anni ’60 in poi, probabilmente con i film sulla guerra del Vietnam, la guerra e il conflitto sono rappresentati sempre più come una macelleria con poco o nulla di eroico. Anche i western, da Sergio Leone in poi, hanno reso la violenza sempre più cruda e meno elegante. Nei decenni precedenti la rappresentazione della guerra era meno vivida e precisa nella mente del pubblico. Questa incoscienza spiega il pazzo entusiasmo che travolse i popoli europei allo scoppio della prima guerra mondiale. I giovani soprattutto si buttarono a corpo morto in quella festa mondiale della morte nel luglio del 1914, tutti sicuri di andare a fare un’eroica scampagnata e di tornare a casa per Natale.

Attenzione, però: già dopo quella guerra ci fu un movimento opposto, con i libri dei reduci, a cominciare dal “Niente di nuovo dal fronte occidentale” di Remarque. Una letteratura disillusa e cruda fece cadere il velo dell’eroismo e la realtà orribile della carne maltratta dagli spari e straziata dalle bombe divenne evidente. In una scena durante un combattimento, il soldato Haje Westhus è ferito gravemente alla schiena. La ferita è così profonda e ampia che Haje può vedere attraverso lo squarcio il suo stesso polmone spugnoso allargarsi e restringersi. Certo, per un Remarque disilluso c’era uno Jünger altrettanto crudo, ma tutt’altro che smitizzante: “Nelle tempeste d’acciaio” nobilita la guerra. Fatto sta che l’ingenuo entusiasmo del 1914 non si rinnovò più e divenne rassegnata accettazione per la seconda guerra mondiale e la guerra di Corea e infine aperto rifiuto per il Vietnam.

Andando indietro nel tempo le oscillazioni continuano. A bilanciare un Kipling che nobilita il conflitto ci sono ancor prima un Tolstoj e uno Stendhal che rappresentano il caos insensato delle battaglie del periodo napoleonico, e l’orrore delle mutilazioni nelle terribili sale chirurgiche da campo. E così indietro nel tempo. Avete letto l’Iliade? Fatelo. Non attendetevi solo nobili eroi. Omero rappresenta la morte in battaglia con crudo realismo: i versi rendono esplicitamente e onomatopeicamente, perfino in traduzione, il raccapricciante spaccarsi e frantumarsi delle ossa sotto i colpi delle aste dei guerrieri.

Avete letto Plutarco? Fatelo. Non attendetevi solo nobili eroi. Il centurione Crastino, soldato di Giulio Cesare, morto nella battaglia di Farsalo, viene descritto orrendamente sfregiato dalla spada che lo ha ucciso: “colpito in bocca da una spada, così che la punta di questa gli squarciò la nuca”. La morte di Crastino è descritta anche da Cesare in persona nel De Bello Civili con toni molto più composti e senza il gusto plutarchiano per il sanguinolento. Come si vede, oscillazioni percettive ci sono sempre state, ed epoche violentemente incoscienti si sono sempre alternate ad altre molto meno entusiaste della guerra.

Le oscillazioni possono essere anche più vicine nel tempo. Possono avvenire e poi rovesciarsi anche nel volgere di pochi anni. Inoltre lo stesso gusto realistico e grandguignolesco può funzionare anche per celebrare la guerra e non solo per condannarla e generare repulsione. In concomitanza con la guerra irachena del secondo Bush furono pubblicati o ripubblicati una serie di libri di argomento militare il cui obiettivo era proprio fornire una rappresentazione realistica delle battaglie, dall’antichità in poi. La battaglia nel suo svolgersi concitato di mischia caotica, di corpi che cercano di sopraffarsi fisicamente, con tutto ciò che c’è di bestiale e penoso in un simile spettacolo. La battaglia, insomma, come qualcosa di radicalmente diverso dalla metafora degli scacchi o del nobile duello.

Tra questi i migliori restano i libri di Victor D. Hanson: “L’ arte occidentale della guerra. Descrizione di una battaglia nella Grecia classica“ e “Il volto brutale della guerra. Okinawa, Shiloh e Delio: tre battaglie all’ultimo sangue”. È interessante osservare, lo ripeto, come in Hanson la nobilitazione della guerra non avviene affatto attraverso una stilizzazione eroica e asettica, ma nasce proprio dall’analisi realistica degli aspetti più agghiaccianti e repulsivi, compresa la descrizione delle defecazioni che sfuggivano agli opliti greci nel momento della carica, della corsa col cuore i gola e con le aste dritte di fronte a se precipitando a sbattersi in faccia all’esercito nemico, anch’esso in moto affannoso con le lunghissime aste spianate. In quei momenti terribili, ci racconta Hanson, gli eroi ammassati nella falange greca, uno addosso all’altro -spalla a spalla come si dice nella retorica della guerra- mollavano a ritmo continuo delle gran palle di merda che cadevano, nella concitazione della corsa a perdifiato, addosso un po’ a tutti.

L’intento di Hanson è paradossalmente celebrativo: egli fa un continuo parallelo tra questa attitudine al violento scontro frontale degli eserciti occidentali e lo sviluppo della libertà personale dei cittadini, ovviamente in Occidente. E senza tanti complimenti contrappone quest’attitudine occidentale allo scontro unico e decisivo all’attitudine orientale alla guerriglia, agli agguati e all’anti-eroico conflitto cronico a bassa intensità, mettendola in relazione a un’altra classica opposizione che risale ai tempi di Erodoto: libertà occidentale contro dispotismo orientale. Non basta. Hanson ulteriormente sviluppa la sua visione in libri dai titoli sempre più crudi -per esempio “Massacri e Cultura; Le battaglie che hanno portato la civiltà occidentale a dominare il mondo”- e collegando insieme attitudine alla guerra frontale, libertà e sviluppo capitalistico, inteso come frutto di questo virilismo occidentale. Chiaramente questa letteratura diventò strumento di propaganda quando Bush lanciò la sua crociata in Iraq dopo l’attentato al World Trade Center.

Per rispondere alla domanda iniziale: è cambiata la percezione nel nostro tempo presente, in cui siamo al tempo stesso protetti – almeno in Occidente – come non mai rispetto alle guerre e al tempo stesso siamo espostissimi come non mai non solo a informazioni, ma a rappresentazioni crudamente realistiche di queste guerre? Direi di si, ma solo in parte.

Da una parte la nostra epoca è molto meno propensa rispetto alle precedenti all’idealizzazione eroica e stilizzata della guerra. Al tempo stesso, non è vero che le epoche passate non abbiano saputo guardare al volto orrendo della guerra e non è nemmeno vero che l’orrore sia sempre e solo repulsivo. Quello stesso orrore, quell’odore raccapricciante del sangue può affascinarci. Come ci affascina tutta la letteratura dell’orrore o come mi affascina lo splatter della serie TV “Dexter”. La sto guardando spesso in queste sere e mi piace molto. Ve la raccomando. È meglio della guerra e anche meglio delle tette sui colonnini destri.

ARTICOLO CONSIGLIATO:

American Sniper: un riflettore sul PTSD nei veterani di guerra – Cinema & Psicologia

BIBLIOGRAFIA:

- Arnhem, R. (1954). Art and Visual Perception. A Psychology Of The Creative Eye. Rewgents of The University of California. Tr. It. Arte e percezione Visiva. Milano, Feltrinelli, 1974.

- Hanson, V. D. (1989). The Western Way of War: Infantry Battle in Classical Greece. New York: Alfred A. Knopf. Tr. It. L’arte occidentale della guerra. Descrizione di una battaglia nella Grecia classica. Milano: Garzanti, 2009.

- Hanson, V. D. (2001). Carnage and Culture: Landmark Battles in the Rise of Western Power. New York: Doubleday. Tr. It. Massacri e Cultura. Le battaglie che hanno portato la civiltà occidentale a dominare il mondo. Milano: Garzanti, 2002.

- Hanson, V. D. (2003). Ripples of Battle: How Wars Fought Long Ago Still Determine How We Fight, How We Live, and How We Think. New York: Doubleday. Tr. It. Il volto brutale della guerra. Okinawa, Shiloh e Delio: tre battaglie all’ultimo sangue. Milano: Garzanti, 2005.