CIM. La nascita del Centro di Igiene Mentale. Rubrica di Psicoterapia Pubblica – nr. 01

La nascita del Centro di Igiene Mentale, CIM

In questa seconda serie di “storie di terapie” si narra di pazienti presi in carico dal Servizio Sanitario Pubblico, nel nostro specifico dal Dipartimento di Salute Mentale…

– Leggi l’introduzione –

Una rapida successione di suicidi e di comportamenti sconvenienti, per una cittadina pacificata e gestita da decenni dal Partito, avevano spinto l’amministrazione ad una sanatoria.

Un gruppo di cosiddetti operatori psichiatrici, nome generico e democratico per indicare medici, psicologi, assistenti sociali e infermieri, era stato convenzionato e poi assunto per ridare vita al fatiscente Centro di Igiene Mentale previsto dalla legge Basaglia in sostituzione dei manicomi.

LEGGI ANCHE: STORIE DI TERAPIE, RUBRICA DI PSICOTERAPIA A CURA DI ROBERTO LORENZINI

A Monticelli per significare che uno era un po’ strano si diceva “è del CIM” oppure “viene da Via Carducci” storica sede del suddetto ambulatorio. Trattandosi del luogo diretto erede, dopo la legge Basaglia, del manicomio, sarà opportuno fare ordine per non confondersi finendo per essere scambiati per utenti/clienti dello stesso.

Monticelli era un paesotto con ambizioni da cittadina, tanto da accogliere i passanti con cartelli stradali con la scritta “Benvenuti nella città di Monticelli, comune d’Europa denuclearizzato, OGM free, ecc. ecc. ecc.”.

Se gli automobilisti avessero cercato di leggere tutte le ulteriori specificazioni circa gli ideali di pace, giustizia e fratellanza universale riportate nel cartello, che riassumono i concetti fondamentali della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del rispetto dell’ambiente, sarebbe stato un guaio, ci sarebbero state file e tamponamenti.

Per fortuna bastava il logo pacifista della bandiera arcobaleno per capire che si stava entrando in un oasi di pace e amore, mantenuta incontaminata dall’amministrazione di centro sinistra che non l’aveva mai persa dal ’48 ad oggi, facendo impallidire persino Bologna ed il collegio elettorale del Mugello dove gli ex comunisti riuscivano a far eleggere anche un tacchino sbronzo.

La forza del Partito (con la maiuscola e senza nome) era radicata nella ex base operaia che, nel dopoguerra, aveva lasciato il lavoro nei campi per entrare come forza lavoro e poi come socio, con contratti da cottimisti vietatissimi a livello nazionale ma tollerati nel distretto manifatturiero di Monticelli, nelle fabbriche di ceramiche che avevano riempito il mondo dei sanitari (intesi come cessi) e delle stoviglie che gli scossoni della guerra avevano rotto. Poi la lunga pace dell’occidente, quegli stramaledetti copioni dei cinesi che lavoravano sodo come noi quando eravamo poveri e le fabbriche avevano iniziato a chiudere e delocalizzare. Il tenore di vita era precipitato e, disattento alle ammonizioni dei sacerdoti che ricordavano dai pulpiti che non sono i soldi a dare la felicità, il disagio mentale era vorticosamente aumentato.

Non tutto il male viene per nuocere.

In effetti, una rapida successione di suicidi e di comportamenti sconvenienti, per una cittadina pacificata e gestita da decenni dal Partito, avevano spinto l’amministrazione ad una sanatoria.

Un gruppo di cosiddetti operatori psichiatrici, nome generico e democratico per indicare medici, psicologi, assistenti sociali e infermieri, era stato convenzionato e poi assunto per ridare vita al fatiscente Centro di Igiene Mentale previsto dalla legge Basaglia in sostituzione dei manicomi e mai realizzato al di sotto della linea gotica.

Persino il reperimento della sede non era stato facile: i compagni sono ben disposti verso tutti i diversi e le minoranze oppresse ma i matti sono imprevedibili, pericolosi e soprattutto brutti. Certo devono essere assistiti e tenuti bene (allevati a terra e non in batteria) ma “perché proprio vicino al nostro condominio che oltretutto ci stanno un sacco di bambini e con quello che succede…”

C’era voluto l’intervento del sindaco Paoletti, ex partigiano cui non garbava essere contraddetto, per affittare dei locali a piano terra in zona periferica, sette stanze con saracinesche alle finestre sottratte alla loro vocazione di negozi e garage e piccolo cortiletto di ghiaia dove sostavano le quattro auto dei primi ad arrivare che sarebbero stati tutto il giorno impegnati nel gioco “

che me la sposti che devo uscire?”.

I condomini, contrariati dall’imposizione del sindaco, utilizzavano esclusivamente l’entrata secondaria per non passare vicino al CIM e, per provocare incidenti di frontiera come tra le due Coree, stendevano continuamente grondanti bucati sulle auto nel cortiletto e portavano i cani a pisciare sulle pianticelle che gli operatori avevano piantato per ingentilire l’ambiente.

Gli operatori, appunto, sono la risorsa principale in qualsiasi struttura sanitaria ed ancora di più in psichiatria dove il rapporto umano è decisivo.

Andiamo dunque a farne la conoscenza, frugando nelle stanze.

I nomi fuori non c’erano per una scelta ideologica collettivista che sottolinea l’importanza della squadra piuttosto che del singolo. Persino le professionalità erano mal definite e tutti facevano un po’ di tutto con un continuo travaso di competenze e una discreta confusione.

La stanza dinnanzi all’ingresso ospitava il più delle volte il Dr. Giuseppe Irati, aiuto primario proveniente dal servizio per i tossicodipendenti, dai quali non doveva essere facilmente distinguibile. 53 anni, capelli neri alla Little Tony che arginano con prodotti naturali, ci teneva sempre a sottolinearlo, l’avanzata tempiare del primo bianco, l’altezza non certo straordinaria (non raggiungeva il metro e ottanta) era esaltata da una magrezza inquietante che, unita all’incarnato giallognolo, lasciava il dubbio tra un disturbo alimentare grave e un cancro in stato avanzato. Occhi piccoli saettanti e neri cercavano di tenere sotto controllo un ambiente percepito come minaccioso.

La provenienza da una famiglia ricchissima di proprietari terrieri gli conferiva un’ aria quasi nobile normalmente scambiata per freddezza e distacco. La squadra lo utilizzava quando c’era da mettere qualcuno in soggezione con sfoggio di cultura e superiorità. Considerato anche che era l’unico a indossare sempre un completo nero, grigio o blu con regolamentare cravatta abbinata, la sua appartenenza alla famiglia Adams era stata spesso ipotizzata.

In verità, il dottor Irati di famiglie ne aveva avute tre, anzi quattro, se si considera anche quella di origine. Sarà per questo che la sua specializzazione era, appunto, la terapia familiare, sembrava ostinarsi a volerci capire qualcosa.

Si era sposato la prima volta a vent’anni, per evitare il servizio militare di leva, conseguenza di una partenza fallimentare al primo anno di medicina. All’inganno si prestò, ben ricompensata, la cugina Argenta di cinque anni più grande. Per non dare nell’occhio andarono a sposarsi a Roma in Campidoglio il giorno dell’Immacolata. Non vissero mai insieme ma, forse proprio a motivo del giorno scelto, o per ragioni molto più prosaiche, all’approssimarsi della Pasqua, Argenta mostrava le inconfondibili stimmate della gravidanza. Il divorzio, uno dei primi in Italia, sistemò rapidamente tutto e fu poi corroborato dall’annullamento della Sacra Rota grazie ad uno zio paterno, avvocato rotale. Ciò che non fu possibile sanare fu la mente di Elena, attualmente diciottenne che, vuoi per la parentela genetica tra i genitori, vuoi per essere cresciuta nella enorme e isolata fattoria dei nonni nascosta al mondo, ha accumulato un ritardo mentale rispetto ai suoi coetanei ogni anno più evidente.

Giuseppe il suo primo matrimonio non lo considerava neppure tale: un escamotage per non fare il militare, finito male.

Quella che considerava la sua prima moglie era Nadia, collega e figlia del professor Tanca, con cui aveva peparato la tesi in psichiatria.

Donna intelligente e votata alla carriera universitaria era unita a Giuseppe soprattutto intellettualmente e non voleva l’intralcio dei figli almeno fino a quando non avesse ottenuto l’associatura all’ Università.

Giusto un mese prima dell’ambizioso traguardo, raggiunto giovanissima ad appena 35 anni, Giuseppe le mostra le foto di Carla: non proprio di foto si trattava, ma il profilo era nettamente visibile nell’ecografia e risultato di una relazione extra coniugale.

Come si può immaginare il secondo divorzio fu meno consensuale. Provato da questa esperienza Giuseppe riconobbe la figlia Carla di cui è tuttora teneramente innamorato ed iniziò la convivenza con sua madre, Marta, ma non volle nuovamente sposarsi e alla luce degli attuali movimenti possiamo dire che abbia fatto bene.

Marta era indubbiamente una bella donna ma con un tocco inestinguibile di volgarità che la rendeva da un lato inadatta e dall’altro compensante, al fianco dell’aristocratico, colto e distaccato dr. Irati.

Galeotto per loro era stato il lettino psicoanalitico: Giuseppe ci teneva a precisare che tutto era iniziato dopo la fine della terapia, ma soprattutto per timore della vendetta dell’ ex suocero che minacciava di farlo radiare dall’ordine dei medici.

Gli amici lo prendevano in giro dicendogli “si, dopo la fine della terapia e prima del paziente successivo”. A loro avviso nulla poteva giustificare quella bizzarra accoppiata se non la cieca forza della sessualità.

Detto questo il Dr. Giuseppe Irati era un ottimo psichiatra, se non fosse stato distratto dal servizio pubblico a vantaggio dello studio privato per il continuo bisogno di soldi, anche a causa dei numerosi alimenti che doveva sborsare.

Nella stessa stanza stava anche il tavolino e, soprattutto, l’archivio di Silvia Ciari, 59 anni, assistente sociale di lungo corso.

Con esperienze pregresse al comune di Monticelli e nell’amministrazione provinciale di Vontano e tanto volontariato con tutti i disgraziati del mondo alle spalle era accorsa all’apertura del CIM come un topino affascinato da un pifferaio magico. Sempre curata ma asettica, sembrava vestirsi per scomparire nell’anonimato quasi a significare che lei non era importante e solo gli altri, i bisognosi, lo erano.

Immaginatela un po’ così: suora laica, militante di Partito, intransigente con sé e gli altri a rappresentare la coscienza morale del servizio. Nubile e senza figli, girava la voce che le sue esperienze sessuali, in gioventù, fossero state a beneficio di utenti svantaggiati (anziani e disabili) della casa del “Buon Respiro” dove aveva svolto il tirocinio post laurea.

Per Irati era una sorta di sorella maggiore che lo rimproverava apertamente quando si accorgeva che gli occhi neri e guizzanti del dottore si attardavano su qualche giovane tirocinante. “Ancora?” sembrava dirgli, guardandolo di traverso.

Silvia conosceva tutti in paese ed era la memoria storica e l’archivio del servizio, sembrava impossibile farne a meno o pensare al momento della sua pensione, ma nessuno credeva che ciò potesse realmente accadere.

Lei avrebbe comunque continuato come volontaria, voleva morire in servizio … e fu accontentata da un diciannovenne ubriaco spidermunito, durante una visita domiciliare, un mese prima dell’ultima timbratura, ma questa è un’altra storia.

La frenata brusca nel cortiletto, con schizzare di ghiaia dappertutto, denotava l’inconfondibile arrivo di Maria, detta Gilda per la somiglianza con il famoso personaggio interpretato da Rita Haiworth nel 1945. Infermiera 43enne, Gilda era una forza della natura. Occhi e capelli nerissimi scendevano ondulati oltre le spalle, alta quasi un metro e ottanta con i muscoli torniti che denotavano familiarità con moltissimi sport, aveva nel fondo schiena la sua attrazione irresistibile, forse per una esagerata lordosi lombare che lo faceva emergere dritto e verso l’alto sul profilo della schiena. Nessun maschio in sua presenza poteva indirizzare altrove l’attenzione. Gilda era il centro di tutti i desideri maschili d’ogni età e di tutte le invidie femminili, che si traducevano in velenose calunnie sui motivi del suo successo.

In verità Maria era anche molto brava nel suo lavoro, scelto per una complicata situazione familiare che l’aveva chiamata, molti anni prima, a farsi carico del fratello Dante, deviante a tempo pieno e paziente tra i più gravi del CIM. Proveniente da una famiglia di compagni, segretaria di sezione con simpatie extraparlamentari vicine all’eversione, poi accantonate col passare degli anni e il crescere dei figli, a favore del pacifismo e dell’ambientalismo.

Martino di 15 anni e Sergio di 9 avevano scelto di vivere con il padre Mirko che gestiva un maneggio sul lago. Maria e Mirko andavano d’accordo, lui in fondo sapeva che una donna del genere era troppo per uno solo e si considerava fortunato ad averla avuta per sei anni nel suo letto. Accettava di buon grado la vita “senza orario e senza bandiera” che Maria aveva scelto, favoriva i suoi incontri saltuari con i figli ai quali parlava della madre con parole da innamorato e la descriveva come un’ eroina sempre in giro a combattere le ingiustizie , in difesa dei deboli che fossero persone, animali o piante.

Per i figli, ma anche per molti dei suoi assistiti del CIM, Gilda era una specie di supereroe. Più ammirevole degli altri, i vari Superman, Hulk, Spiderman ecc. perché lei non aveva alcun superpotere ma solo intelligenza, prestanza fisica ed una ferrea determinazione verso il bene.

A meno di non considerare un superpotere la sua abbagliante bellezza di cui comunque non faceva uso: la serietà intransigente da comunista sovietica quale diceva di essere, che traspariva da ogni suo comportamento, teneva a distanza i numerosissimi corteggiatori. Del resto non aveva alcuna intenzione di riformare una coppia stabile.

Ma lasciamo Maria, appena arrivata, ai saluti mattutini con i colleghi… che non si pensi ad un particolare interesse nei suoi confronti.

Un CIM, per garantire un intervento multidisciplinare, vede convivere al suo interno medici, infermieri, psicologi e assistenti sociali. Linguaggi, sensibilità e prospettive diverse di vedere la realtà, in aggiunta alle diversità individuali generano una Babele che talvolta genera ricchezza e complessità, più spesso confusione e incomprensioni.

Maestra nel complicare i rapporti cogliendo dietro ogni comunicazione un significato nascosto certamente ostile e possibilmente complottista era Daniela Ficca, psicologa.

Raccontava di aver abbandonato la carriera universitaria di ricercatrice in neuroscienze per l’ostilità e le invidie dei colleghi che, spaventati della sua inarrestabile ascesa, facevano di tutto per ostacolarla. All’inizio i nuovi colleghi del CIM avevano creduto a questa versione, anche influenzati dal suo aspetto mite e bucolico, rotondetto e pacioso che la faceva immaginare come una casalinga anni ’60 tutta preoccupata dell’alimentazione familiare, piuttosto che una donna in carriera. Poi, conoscendola, avevano capito che Daniela, dentro di sé, era sempre in guerra con tutti, una guerra difensiva che sentiva come l’indispensabile risposta agli attacchi che subiva. Aveva il bisogno di identificare i nemici e preferiva eccedere piuttosto che non avvistarne qualcuno, cosa che avrebbe potuto dimostrarsi fatale.

Cercava alleanze e complicità ma solo per combattere le sue battaglie, gli altri erano armi da utilizzare. Avvolta in una nuvola di sospettosità era l’unica a parlar male dei colleghi al di fuori del CIM.

A 43 anni aveva di fatto rinunciato all’idea di un figlio del quale scherzando, ma solo in parte, diceva “ti metti in casa un estraneo senza prima averlo potuto conoscere”. Conviveva con Riccardo un ingegnere coetaneo che per lavoro e non solo, dicevano i maligni, era sempre in giro per il mondo.

Per fortuna la categoria degli psicologi era ampiamente riscattata da Maria Filata, più grande e punto di riferimento psicologico anche per gli altri CIM della ASL.

La Dottoressa Filata aveva 53 anni, impegnati in una vita che aveva scelto e costruito giorno per giorno, al centro della quale c’era il suo matrimonio con Roberto, medico di medicina generale e i due figli Arturo di 21 e Lino di 19 anni.

Amante della lettura e della musica di ogni genere, investiva tutto la sua intelligenza ed il suo enorme cuore nel lavoro nel servizio pubblico di cui era ideologicamente grande sostenitrice. Non aveva mai voluto lavorare privatamente. Il paziente per lei era sacro e veniva prima di ogni altra cosa. Proponeva e realizzava continue iniziative per migliorare l’offerta terapeutica e riabilitativa.

Non sentendosi mai adeguata alle situazioni per un perfezionismo che la assillava sin da bambina, era continuamente impegnata nella formazione e per questo rappresentava per tutti gli psicologi un punto di riferimento: i casi difficili si affidavano a lei o le si chiedeva supervisione, cercando di superare la sua ritrosia ad esporsi. La grande stima e simpatia di cui godeva tra gli operatori la rendevano confidente di molti e la grande pacificatrice nei momenti di tensione.

Di appena un paio di anni più grande, ma senza figli e convivente con un vedovo coetaneo, Lina Mattiacci avrebbe voluto essere in ambito medico ciò che la Filata era per gli psicologi. Giunta ormai avanti nell’età non aveva grandi aspettative di carriera ufficiale, cui al contrario della Filata teneva, dunque mirava ad un prestigio ed autorevolezza riconosciuti da colleghi e pazienti seppure no dall’ufficio del personale, con riverbero sulla busta paga. Per questo, nonostante sostenitrice e dedicata al servizio pubblico, coltivava una piccola attività privata di cui avrebbe volentieri fatto a meno.

Appariva molto più giovane dei suoi 55 anni ma non sopportava che la si definisse “giovanile”. Apprezzatissima da Carlo Biagioli, medico psichiatra responsabile del CIM che, per la sua affidabilità, la considerava il braccio destro e le scaricava molto lavoro, anche gestionale. Per questo lei lo rimproverava di non essersi battuto a sufficienza per aiutarla nella carriera, si sentiva un po’ sfruttata da lui, ma troppe erano le battaglie combattute insieme perché il legame si incrinasse.

Un’altra che aveva qualcosa da recriminare con Biagioli era Luisa Tigli, infermiera 43enne sposata con due figli, Anna di 10 anni e Andrea di 8. Luisa per la sua bravura e disponibilità era per Biagioli la caposala in pectore, però riconoscimenti ufficiali non erano mai arrivati, come per Lina. Lui pensava che le persone che più apprezzava non avessero bisogno di altri riconoscimenti che non la sua stima e il suo affetto e finiva per trattarle come delle mogli di lungo corso di cui non si potrebbe fare a meno, sono un elemento scontato dell’esistenza e ci si dimentica di riconoscerne l’importanza fino a che non si rischia di perderle.

Luisa aveva un aspetto sbarazzino: capelli castani a caschetto, occhi da cerbiatto che le davano un aria da bambino spaventato, altezza modesta e modi sciatti che la assomigliavano ad un maschietto. La femminilità, per tutto il resto negata, si esprimeva in un seno prorompente che camuffava con camicione e maglioni extra large soprattutto dopo le due gravidanze.

Luisa e Carlo avevano avuto una appassionata relazione poco dopo l’inizio del lavoro comune. Costruita sul reciproco accudimento, nonostante la differenza di età, li aveva assorbiti in quel mondo psicotico dell’innamoramento che ignora l’esistenza degli altri. Più volte erano stati colti dai colleghi in situazioni imbarazzanti e inequivoche, ma il pettegolezzo non era mai diventato malevolo sia per l’affetto e la stima di cui entrambi godevano, sia per la benevolenza che la passione suscita in chi l’ha provata almeno una volta quando si presenta così forte ed ingenua: gli innamorati, nella loro infinita stupidità, finiscono per far tenerezza.

La storia era impegnativa per entrambi e Carlo aveva più volte promesso di chiudere il suo barcollante matrimonio. Quando poi l’aveva effettivamente fatto si era però prontamente invaghito di Ornella, una collega pediatra, e troncato rapidamente la storia con Luisa che non aveva affatto apprezzato. Meno male che non aveva detto tutto al marito come Carlo le chiedeva. Era riuscita a recuperare la situazione matrimoniale mettendo al mondo Andrea, ma non tutto era stato digerito.

I gesti di collaborazione fattiva sul lavoro ripresero. Un gelo distaccato ma non ostentato teneva a bada un nucleo ancora tiepido se non più rovente che Carlo conservava come una nascosta consolazione da recuperare nei momenti dell’umore autunnale.

Biagioli con i suoi 53 anni era tra i soci fondatori del CIM e attuale responsabile. Da sempre convinto di non valere nulla e nulla meritarsi per motivi che davano del filo da torcere al suo analista, aveva elaborato una serie di strategie per campare ed essere accettato dal consorzio umano.

Tra queste la più importante era il servilismo e l’accondiscendere continuamente gli altri, al punto da aver perso di vista i propri desideri e persino i propri bisogni. Apprezzato da tutti per essere l’ideale “specchio, specchio delle mie brame” che rimanda ad ognuno l’immagine desiderata era totalmente incapace di dire di no. Ottimo gregario ed esecutore, come leader era popolarissimo ma assolutamente disastroso, guidato com’era dai sondaggi. La migliore descrizione della sua mente l’aveva vista al cinema in “Tutto su mia madre” di Almodovar nel personaggio del trans “Agrado” quando dice di essere nato per far contenti gli altri.

Non tutto il male vien per nuocere. Infatti per soddisfare i desideri degli altri occorre percepirli e Carlo aveva imparato a sintonizzarsi immediatamente sui bisogni dell’altro, sapeva mettersi perfettamente nei panni altrui e spesso smarriva i suoi. Ciò lo rendeva un ottimo clinico. Il guaio era quando i bisogni degli altri da soddisfare erano contrastanti, esperienza frequente per un capo che deve scegliere.

Anche nella vita privata riusciva a cacciarsi nei guai, non sceglieva ed era etero diretto. Così, quando stava per lasciare Maria, sua storica compagna fin dall’università e moglie, a motivo della recente passione per Luisa, era passata Ornella rovesciando il suo universo.

Con i due figli, Luca di 14 anni e Antonio di 12, aveva trovato la pace e quella fedeltà che non conosceva. Il suo vissuto era quello di essere un impostore e viveva nella costante paura che, da un momento all’altro, il suo bluff venisse smascherato. Basso e fisicamente malmesso sin da ragazzo aveva il suo punto di forza negli occhi azzurri che apparivano vispi, intelligenti e capaci di penetrare l’animo altrui.

Trascurato nel vestire con uno stile post sessantottino, rigorosamente alternativo, si mostrava umile e desideroso che fossero gli altri a valorizzarlo.

Quasi coetaneo e suo fratello elettivo Giovanni Brugnoli detto Giò assistente sociale e psicologo condivideva con lui tutti i casi più importanti e tutto il tempo libero fuori dal lavoro. I colleghi finivano per trattarli come fossero la stessa persona.

Giò era al terzo matrimonio, dando un contributo rilevante, pari a quello del dr. Irati, al cumulo di fallimenti matrimoniali (modesto sottoinsieme dei fallimenti affettivi) che gli operatori della salute mentale del CIM di Monticelli potevano vantare.

Fin qui coloro che ogni mattina gareggiavano per parcheggiare la macchina all’interno del cortiletto ghiaioso ed entrando per accaparrarsi una delle scrivanie democraticamente comuni, annunciavano “le chiavi stanno nel quadro” o “dietro il parasole che non si sa mai” oppure, i più precisi “chiamatemi che ci penso io” arricchiti da lagnanze sulla necessità di una sede migliore.

Tali lamentazioni infinite per la mancanza di risorse di tutti i generi erano rivolte a personaggi da cui dipendeva il funzionamento del CIM ma che occupavano scrivanie e poltrone ben più comode in stanze contraddistinte da titolo e nome nella sede centrale della ASL a Vontano 40 km. a nord di Monticello.

Il CIM di Monticello faceva parte, insieme ad altri quattro CIM, del Dipartimento di Salute Mentale di Vontano.

Il direttore, Dr. Rodolfo Torre, aveva appena compiuto 62 anni e aspettava serenamente la pensione, ormai relegato ad un ruolo prevalentemente burocratico. Circondato da una bella famiglia con due figli già alle soglie della laurea in medicina e agli agi di una opulenza tramandata da generazioni, con difficoltà faceva i conti con il passare del tempo e il ricambio generazionale.

Tenuto a distanza dai responsabili dei CIM, che non volevano intromissioni nella gestione e non contento di limitarsi all’inaugurazione di convegni e nuove strutture, aveva accettato insegnamenti nella scuola infermieristica.

Recentemente era piuttosto distratto sul lavoro, impegnato com’era a risolvere una delicata faccenda personale.

Nel tentativo di risolvere nel modo più tradizionale la sensazione di trovarsi al crepuscolo dell’esistenza e di non avere più futuro, aveva fatto male i conti. La bella allieva Viola, nome da opera lirica ottocentesca, traboccante erotismo ed arroganza nello splendore dei suoi 23 anni, non aveva nessuna intenzione di abortire come il cattolicissimo Rodolfo suggeriva.

Torre, preso dall’ansia per un possibile scandalo, trascorreva le giornate rimuginando sulla sua stupidità ed in tale chiave rivisitava l’intera sua esistenza. Possibile che il motore fondamentale fosse stata la ricerca di riconoscimenti?

In gran segreto aveva iniziato a prendere psicofarmaci per attraversare notti angosciose, ma ciò non impediva che la silouette di Viola cambiasse di settimana in settimana. Provava vergogna per alcune delle soluzioni che gli passavano per la mente.

Le visite al suo confessore e padre spirituale Don Martino del santuario di Monte Beccai si fecero quasi quotidiane ed il Dipartimento era di fatto acefalo. In famiglia la sua inquietudine era palpabile quanto inspiegabile, il figlio ipotizzò che il padre avesse scoperto una grave malattia ma il medico curante, tradendo tra colleghi il segreto professionale, lo rassicurò.

Doveva dunque essere qualcosa di altrettanto grave se non peggiore, altrimenti come giustificare l’anoressia del padre che era sempre stato un’ ottima forchetta o il suo disinteresse per i primi passi dei figli nella professione per i quali si era sempre impegnato con tutto se stesso? Con la scusa di non disturbare la moglie si era spostato nella camera degli ospiti. La inconsueta magrezza lo faceva sembrare, con il completo di velluto marrone a coste larghe da signorotto di campagna, uno spaventapasseri in libera uscita. La gobba si era accentuata e l’aria spavalda e orgogliosa era velata da ombre di sconfitta e fallimento. In pochi mesi era invecchiato di dieci anni.

Il direttore generale delle ASL è nominato dalla giunta regionale e svolge un ruolo politico.

E’ auspicato sia un buon manager e raramente si tratta di un medico. In quel periodo la situazione avrebbe dovuto essere particolarmente favorevole per la psichiatria poiché anche il direttore generale era uno psichiatra il sessantaseienne Dr. Francesco Altamura.

Questi aveva sempre lavorato in provincia di Vontano, sia nel Dipartimento di salute mentale, sia privatamente, sia come consulente di case di cura private, accusato per ciò di conflitto di interessi. Quando era stato chiamato al ruolo politico di direttore generale aveva cessato ogni attività clinica dopo la disgrazia che lo aveva colpito e aveva occupato le prime pagine dei giornali locali. La moglie Armida, una collega di sei anni più giovane, si era impiccata nella cantina della loro villetta la notte di Natale, non appena amici e parenti avevano lasciato soli Armida e Francesco.

Come accade spesso in provincia erano girate mille voci, rinforzate dalla velocità con cui venne effettuata la cremazione rendendo impossibile l’autopsia e l’accertamento del presunto tumore inoperabile di cui nessuno sapeva e che, secondo Altamura, poteva aver spinto la moglie al gesto estremo. Che fosse stata la depressione per la perdita o l’enorme eredità che rendeva superfluo l’impegno lavorativo, sta di fatto che Altamura, ancora uomo attivo e piacente, si era ritirato nella villa di campagna fino alla chiamata al vertice della ASL.

L’esercizio del potere era la cosa che da sempre più lo attirava.

Suo fiero, malsopportato controllore e oppositore era Vitale Eusebi, 72 anni, ex gesuita che aveva lasciato l’abito per amore di Livia quando aveva 40 anni e con la giovane aveva messo al mondo tre figli. Aveva continuato a servire il signore cercando di rendere il mondo migliore soprattutto per i più deboli. Da oltre quindici anni aveva scelto i pazienti psichiatrici e le loro famiglie come i più deboli tra i deboli e da allora era a capo dell’APMM (Associazione Provinciale dei Malati Mentali).

Uomo solido di origini contadine badava ai fatti e non si lasciava confondere dalle parole. Condannato per lesioni personali ai danni proprio di Altamura cui aveva tolto due incisivi a seguito di una promessa non mantenuta, non faceva mistero dell’intenzione di riprovarci se fosse stato necessario. Naturalmente tra i due non correva buon sangue e davano un buon contributo all’attività degli avvocati di Vontano.

ARGOMENTI CORRELATI:

TORNA ALL’INDICE DELLA RUBRICA

Segreti e bugie ha il grande pregio di saper mostrare, in modo asciutto e partecipe al tempo stesso, il dolore e la difficoltà, insita negli esseri umani, di viverlo e di comunicarlo agli altri, anche alle persone più vicine; ognuno dei personaggi si rinchiude in una bolla di isolamento e di ipocrisia nel tentativo disperato di evitare di fare i conti con gli aspetti più problematici della propria esistenza.

Segreti e bugie ha il grande pregio di saper mostrare, in modo asciutto e partecipe al tempo stesso, il dolore e la difficoltà, insita negli esseri umani, di viverlo e di comunicarlo agli altri, anche alle persone più vicine; ognuno dei personaggi si rinchiude in una bolla di isolamento e di ipocrisia nel tentativo disperato di evitare di fare i conti con gli aspetti più problematici della propria esistenza.

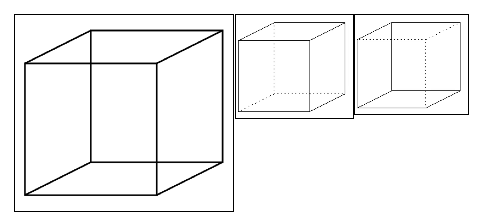

Le fantasie e i sogni che fanno tutti gli esseri umani e che spesso sono materia di sedute terapeutiche possono essere considerati in parte una realtà virtuale.

Le fantasie e i sogni che fanno tutti gli esseri umani e che spesso sono materia di sedute terapeutiche possono essere considerati in parte una realtà virtuale.

Il Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy ha pubblicato oggi in versione online un articolo che racconta un pezzo importante della diffusione della terapia cognitiva in Italia. Si tratta appunto della rational emotive behavior therapy (REBT) la forma di psicoterapia cognitiva ideata da

Il Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy ha pubblicato oggi in versione online un articolo che racconta un pezzo importante della diffusione della terapia cognitiva in Italia. Si tratta appunto della rational emotive behavior therapy (REBT) la forma di psicoterapia cognitiva ideata da

Il CBAS (Coaching Behavior Assessment System) è uno strumento costruito da Smith e Smoll e colleghi [Smith e Smoll, 1990; Smith, Smoll e Curtis, 1978; Smith e al, 1983] allo scopo di raccogliere dati da cui dedurre come poter formare gli allenatori ad entrare in relazione in modo efficace con i giovani praticanti di sport.

Il CBAS (Coaching Behavior Assessment System) è uno strumento costruito da Smith e Smoll e colleghi [Smith e Smoll, 1990; Smith, Smoll e Curtis, 1978; Smith e al, 1983] allo scopo di raccogliere dati da cui dedurre come poter formare gli allenatori ad entrare in relazione in modo efficace con i giovani praticanti di sport.

Le tre anime del suono: non è così frequente soffermarsi a riflettere sull’importanza della voce umana come strumento di comunicazione e di messa in relazione con l’altro. In ambito clinico l’attenzione sulla voce si concentra soprattutto nel caso delle disfunzionalità vocali che si trovano nei disturbi da conversione (la vecchia isteria) o in altre condizioni psicosomatiche.

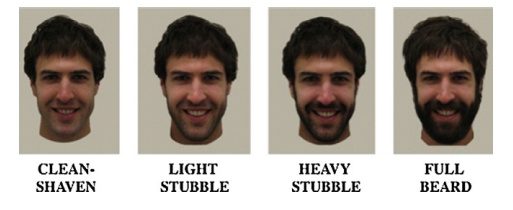

Le tre anime del suono: non è così frequente soffermarsi a riflettere sull’importanza della voce umana come strumento di comunicazione e di messa in relazione con l’altro. In ambito clinico l’attenzione sulla voce si concentra soprattutto nel caso delle disfunzionalità vocali che si trovano nei disturbi da conversione (la vecchia isteria) o in altre condizioni psicosomatiche. Eclissa il modello dell’uomo sbarbato, dall’aria innocente e fanciullesca, per lasciare spazio all’uomo rude e virile. Ma attenzione ai dettagli! Per assicurarsi fascino e mistero non è sufficiente una barba incolta, al contrario occorre calibrare lunghezza e forma.

Eclissa il modello dell’uomo sbarbato, dall’aria innocente e fanciullesca, per lasciare spazio all’uomo rude e virile. Ma attenzione ai dettagli! Per assicurarsi fascino e mistero non è sufficiente una barba incolta, al contrario occorre calibrare lunghezza e forma.