ADHD e competenze scolastiche: quale relazione? Psicologia & Infanzia

Giuseppina Ferrer

Come il rallentamento cognitivo media la relazione tra ADHD e competenze scolastiche in età evolutiva:

uno studio genetico multivariato

PREMIO STATE OF MIND 2013

Lo scopo precipuo del presente studio è quello di indagare la relazione esistente tra l’ADHD, lo Sluggish Cognitive Tempo (SCT) e la compromissione delle competenze scolastiche.

Lo scopo precipuo del presente studio è quello di indagare la relazione esistente tra l’ADHD, lo Sluggish Cognitive Tempo (SCT) e la compromissione delle competenze scolastiche.

L’ipotesi di fondo, che è stata sottoposta a verifica empirica, è che l’indebolimento cognitivo caratteristico dello SCT rappresenti un mediatore causale della relazione osservata tra l’ADHD e la compromissione delle competenze scolastiche. In secondo luogo, dopo aver confermato l’ipotesi di mediazione, è stato condotto uno studio genetico multivariato allo scopo di chiarire le cause della covariazione osservata tra i tre fenotipi sotto studio.

I tre fenotipi sono stati misurati mediante la “Child Behavior Checklist” (CBCL), in particolare ci si è serviti della scala DSM-oriented “problemi di ADHD”, la scala relativa allo SCT e quella relativa alle competenze scolastiche presenti nello strumento. Il campione è composto da 398 coppie di gemelli appartenenti al Registro Nazionale dei Gemelli, di età compresa tra i 9 e i 18 anni.

Le tre scale sono prima state analizzate dal punto di vista descrittivo, in particolare è stata calcolata la media e la deviazione standard prima nel campione intero e poi separatamente, nei maschi e nelle femmine, e nei monozigoti e nei dizigoti, infine i suddetti parametri sono stati calcolati all’interno di due fasce di età. Utilizzando dei t-test abbiamo potuto rilevare alcune differenze nelle medie tra maschi e femmine: nella sottoscala “problemi di ADHD” i maschi presentano punteggi significativamente più elevati rispetto alla femmine, nelle competenze scolastiche, la media dei punteggi delle femmine risulta essere significativamente maggiore rispetto a quella stimata nei maschi. Inoltre la media relativa alle competenze scolastiche è risultata essere significativamente maggiore nella fascia di età dei bambini più piccoli (8-11 anni), rispetto alla fascia di età di ragazzini più grandi (12-18).

Sono state poi condotte le analisi di mediazione mediante il Test di Sobel. Dopo aver sottratto l’effetto dello SCT dalla relazione tra ADHD e competenze scolastiche, il coefficiente di regressione si è ridotto in modo significativo. Infatti, il grado di attenuazione del coefficiente di regressione è pari al 14.3%. Si deduce, dunque, che lo SCT è un mediatore della relazione esistente tra ADHD e compromissione delle competenze scolastiche.

Infine, sono state condotte le analisi genetiche univariate e multivariate, mediante le tecniche di model fitting. Dalle analisi genetiche univariate è emerso che le differenze tra gli individui per tutte le tre scale sono largamente spiegate dai fattori ambientali idiosincrasici e genetici, rispettivamente (SCT: A=0.31, E=0.69; ADHD: A=0.56, E=0.44; competenze scolastiche: A=0.68, E=0.32). I modelli gemellari multivariati sono stati implementati per poter comprendere le cause della covariazione tra i tre fenotipi. Gli indici di fit calcolati evidenziano che il modello saturato di Cholesky presenti una migliore bontà di adattamento rispetto agli altri modelli messi a confronto (Independent Pathway Model e Common Pathway Model). Le analisi genetiche multivariate hanno evidenziato che la covariazione tra i tre fenotipi può essere spiegata da una comune suscettibilità di natura in parte genetica, in parte ambientale unica.

Abstract

The main objective of this study is to analyze the existing relation between ADHD, Sluggish Cognitive Tempo (SCT) and the impairment of scholastic competence. The basic assumption, which has been subject of empiric tests, envisages that the cognitive impairment, typical of the SCT, represents a causal mediator of the observed relation between ADHD and the impairment of scholastic competence. Farther, after having confirmed the hypothesis of mediation, a multivariate genetic analysis has been carried out in order to explain the causes of the observed covariance among the three phenotypes under observation.

The three phenotypes have been measured through the “Child Behavior Checklist” (CBCL), in particular through the DSM-oriented scale “ADHD problems”, the SCT scale and other related to scholastic competence. The sample consist of 398 pairs of twins registered in the National Twin Registry, with the age between 9 and 18 years old.

The three scales have been analyzed firstly from a descriptive point of view, in particular the average and the standard deviation have been calculated on the whole sample and then separately, in the males and in the females, in the monozygotic and dizygotic, eventually the above mentioned parameters have been figured out within the two age intervals.

Using t-tests we were able to detect some differences between males and females in the averages: in the scale “ADHD-problems” males have significantly higher scores than females, whilst in academic competence, the average scores of females appears to be significantly greater than males. Also, the average of academic competence was significantly higher in the age group of younger children (8-11 years), compared to the age group of older children (12-18).

Then Sobel test has been employed to analyze the mediation aspects. It emerged that after adjusting for the mediator’s effect, the relation between ADHD and scholastic competence was significantly reduced. Indeed, the relief grade of the regression coefficient is equal to 14.3%. We can therefore conclude that the SCT is a mediator of the existing relation between ADHD and the impairment of scholastic competence.

Finally, genetic univariate and multivariate analysis have been performed, using model fitting techniques. From the univariate genetic analysis, it emerges that the differences among people for all three scales are widely explained by idiosyncratic environmental factors and genetic factors, respectively (SCT: A=0.31, E=0.69; ADHD: A=0.56, E=0.44; scholastic competence: A=0.68, E=0.32). After that, we have applied multivariate twin models to understand the reasons of the covariance of the three phenotypes. Fit indexes highlight that the saturated model of Cholesky shows better adaptation features than the other models (Independent Pathway Model and Common Pathway Model). The multivariate genetic analysis showed that the covariance among the three phenotypes can be explained by a common susceptibility, in part genetic and in part due to unique environmental factors.

Parole chiave: ADHD, Sluggish Cognitive Tempo, competenze scolastiche, età evolutiva, genetica del comportamento

INTRODUZIONE

Il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) è un disturbo neuropsichiatrico infantile, caratterizzato dalla presenza di pervasivi sintomi di inattenzione, iperattività e impulsività (American Psychiatric Association, 1994). I bambini con ADHD hanno difficoltà ad aspettare il proprio turno, tendono a parlare in modo eccessivo, spesso sembra che non ascoltino quando gli si parla, e tendono ad interrompere ed ad intromettersi nelle attività di gioco dei pari, così come a disturbare le discussioni in classe.

Spesso questo disturbo si manifesta in comorbilità con altre condizioni cliniche, in particolare circa il 30-50% dei bambini con ADHD presenta un Disturbo Oppositivo Provocatorio, e/o un Disturbo della Condotta (Thapar et al., 2001); è inoltre possibile la co-occorrenza di Disturbi d’Ansia nel 20-30% dei casi (Biederman et al., 1991; Hinshaw & Zalecki, 2001). E’ interessante sottolineare come dal 20 al 30% dei bambini ADHD presenti anche un Disturbo dell’Apprendimento (Friedman et al., 2003) o più in generale una compromissione delle competenze scolastiche (Hinshaw & Zalecki, 2001; Frazier et al., 2007; Polderman et al., 2010).

Dal momento che il maggior numero di casi di ADHD si manifesta in età scolare, le problematiche scolastiche che spesso si trovano associate, determinano una compromissione significativa del funzionamento globale del bambino, tuttavia, sono pochi gli studi che hanno indagato in maniera approfondita questa relazione. Pertanto la domanda che ci si è posti nel presente studio è la seguente: i problemi scolastici sono direttamente correlati all’ADHD, o piuttosto sono il risultato di un processo più complesso in cui intervengono anche altri fattori?

I criteri diagnostici dell’ADHD previsti dal DSM-IV si focalizzano sulle manifestazioni meramente comportamentali derivanti dai problemi di attenzione, iperattività e impulsività, senza tuttavia porre sufficiente attenzione alla compromissione del funzionamento cognitivo che pure è caratteristica del disturbo. Si stima, infatti, che dal 30 al 50% dei bambini che presentano il sottotipo inattentivo dell’ADHD, manifesti problemi nella velocità di processazione ed elaborazione cognitiva degli stimoli, fenomeno noto come Sluggish Cognitive Tempo (SCT) (Carlson & Mann, 2002; McBurnett et al., 2001).

La velocità di elaborazione cognitiva degli stimoli consiste nel tempo che l’individuo impiega a recepire informazioni dall’ambiente, tramite i cinque sensi e a modulare una risposta appropriata. Ne consegue che tale lentezza nella processazione degli stimoli influisca negativamente sulle capacità di apprendimento scolastico, rendendo così estremamente difficoltoso lo svolgimento dei compiti scolastici.

Alla luce di quanto appena esposto, lo scopo precipuo del presente studio è quello di indagare la relazione esistente tra l’ADHD, lo SCT e la compromissione delle competenze scolastiche. L’ipotesi di fondo, che è stata sottoposta a verifica empirica, è che l’indebolimento cognitivo caratteristico dello SCT rappresenti un mediatore causale della relazione osservata tra l’ADHD e la compromissione delle competenze scolastiche.

Infine, dopo aver confermato l’ipotesi di mediazione è stato condotto uno studio genetico multivariato allo scopo di chiarire le cause della covariazione osservata tra i tre fenotipi sotto studio.

METODI

Partecipanti

All’interno del Registro Nazionale dei Gemelli sono stati selezionati i nominativi dei soggetti nati tra il 1986 e il 1995 e residenti nelle province di Milano e di Lecco. Delle 2015 famiglie contattate, il 48% (937) ha risposto confermando la presenza di coppie gemellari in famiglia. Di queste il 35% (707) ha accettato di aderire al progetto, di esse 407 ha acconsentito affinché i figli compilassero i questionari psicometrici; infine sono state escluse 9 coppie a causa dell’insufficienza dei dati acquisiti.

Pertanto, il campione dello studio è costituito da 398 coppie di gemelli, la cui età è compresa tra i 9 e i 18 anni (media 13.05 ± 2.59). Da un’analisi descrittiva del campione è emerso che le madri dei gemelli che avevano aderito al progetto, avevano un livello di istruzione e una percentuale di occupazione a tempo pieno lievemente ma non significativamente superiore a quello delle madri che non avevano aderito al progetto (Pesenti-Gritti et al., 2007; Spatola et al., 2007). Infatti le indagini psicometriche hanno evidenziato che il diploma di laurea era presente nel 17.7% delle madri di bambini partecipanti al progetto e nel 16.3% delle madri di bambini che non vi avevano aderito; il dato relativo all’occupazione a tempo pieno mostra una percentuale rispettivamente del 54% e del 52%. Queste cifre rispecchiano fedelmente quelle disponibili relativamente alla popolazione dell’Italia nord-occidentale (ISTAT, 2003).

Il campione è così composto: 74 coppie di gemelli monozigoti maschi, 70 coppie di gemelli monozigoti femmine, 53 coppie di gemelli dizigoti maschi, 81 coppie di gemelli dizigoti femmine, e 120 coppie di gemelli dizigoti di sesso opposto. La frequenza delle diverse tipologie di coppie gemellari (sesso e zigosità), rilevata nel campione sotto studio, non si discosta in maniera significativa da quella delle coppie di gemelli che non hanno preso parte allo studio. Inoltre, il campione risulta essere ben rappresentativo della popolazione generale, in quanto il rapporto tra monozigoti dello stesso sesso, dizigoti dello stesso sesso, e dizigoti di sesso opposto è di 1.1:1.0:0.9, laddove in popolazione generale il rapporto atteso è di 1:1:1.

Misure

Il Questionario di Goldsmith

Per accertare la zigosità di ciascuna coppia di gemelli è stato utilizzato il questionario di Goldsmith (Goldsmith, 1991) (appendice 2), si tratta di un questionario che viene fatto compilare ai genitori. Esso indaga la somiglianza fisica tra i gemelli, informazioni mediche che potrebbero indicare la zigosità (es: gruppo sanguigno, quante placente erano presenti alla nascita), la frequenza con la quale essi vengono confusi da familiari ed estranei. Inoltre, viene richiesta la personale opinione dei genitori e del pediatra circa la zigosità dei figli e le eventuali tendenze degli stessi ad esaltare le somiglianze ovvero le differenze tra i due gemelli. La zigosità viene poi determinata attraverso un algoritmo matematico con una probabilità di errore pari al 6% (van Beijsterveldt et al., 2004).

La Child Behavior Checklist

A tutte le madri è stato chiesto di compilare la Child Behavior Checklist (Achenbach & Rescorla, 2001), una delle scale di valutazione del comportamento infantile più diffuse e utilizzate a livello internazionale in ambito sia clinico che di ricerca. Fa parte di un sistema di valutazione multiassiale, l’“Achenbach System of Empirically Based Assessment” (ASEBA), La prima parte è costituita da 20 items sulle competenze del bambino/adolescente, essi fanno capo alle aree dell’attività, della socialità e della scuola, ovvero indagano la qualità della partecipazione del bambino ad attività varie (sportive, domestiche e scolastiche). La seconda parte contiene 118 items relativi ai problemi comportamentali, valutati su una scala di risposta a tre livelli. Tramite un’analisi fattoriale questi items sono stati raggruppati in 8 scale sindromiche relative a diversi quadri problematici: ritiro, lamentele somatiche, ansia/depressione, problemi sociali, problemi del pensiero, problemi attentivi, comportamento delinquenziale, comportamento aggressivo. Infine la CBCL comprende sei scale DSM-oriented, esse sono state create al fine di confrontare i profili CBCL ai criteri diagnostici del DSM-IV. E’ stato chiesto di stimare la conformità degli items dei problemi del comportamento con i sintomi presenti nei criteri di diversi disturbi del DSM. Se almeno 14 dei 22 (64%) valutatori ritenevano che un item fosse conforme alla categoria diagnostica questo veniva assegnato a quella categoria. Sono state condotte alcune ricerche al fine di indagare la validità e l’affidabilità delle scale DSM-oriented. Achenbach et al. (2003) hanno evidenziato come le scale CBCL DSM-oriented, comparate con le scale sindromiche, presentino un simile grado di coerenza interna, affidabilità test-retest, e accordo tra valutatori. Inoltre, la struttura fattoriale delle scale DSM-oriented è stata replicata all’interno di un campione di popolazione generale (Achenbach et al., 2003)

La scala Sluggish Cognitive Tempo (SCT)

All’interno del presente studio il costrutto della SCT è stato misurato mediante la specifica sottoscala “Sluggish Cognitive Tempo” presente nella CBCL. Quest’ultima è stata introdotta nella CBCL nel 2007 (Achenbach & Rescorla, 2007). Essa comprende i seguenti items: E’ confuso e sembra avere la testa nel pallone; Sogna ad occhi aperti, si perde nei suoi pensieri; Apatico; Fissa il vuoto; E’ poco attivo, lento nei movimenti, non energico.

Analisi

Analisi preliminari

Statistiche descrittive

Sono state analizzate dal punto di vista descrittivo le seguenti scale: DSM4 “problemi di attenzione e iperattività”, SCT “Sluggish Cognitive Tempo” e “competenze scolastiche”. In particolare è stata calcolata la media e la deviazione standard prima nel campione intero e poi separatamente, nei maschi e nelle femmine, e nei monozigoti e nei dizigoti, infine i suddetti parametri sono stati calcolati all’interno di due fasce di età, la prima costituita dai bambini di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, la seconda costituita dai bambini di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Si è scelto di usare l’undicesimo anno di vita come valore soglia, in quanto verosimilmente divide la fase pre-puberale dalla pubertà, momento nel quale si suppone avvengano i principali cambiamenti sia per quel che riguarda l’individuo, che per quanto concerne le caratteristiche dell’ambiente.

Al fine di rilevare la significatività delle differenze di medie tra i suddetti gruppi è stato utilizzato il t-test per campioni indipendenti.

Perché possa essere mantenuto il massimo potere statistico, nell’implementare le tecniche di genetica quantitativa, è preferibile disporre di fenotipi normo-distribuiti nella popolazione in esame. Per questa ragione, al fine di valutare la distribuzione dei punteggi, sono stati calcolati i valori di Skewness e Kurtosis delle tre variabili fenotipiche sotto studio.

Alla luce dei dati di Skewness e Kurtosis, al fine di rendere le distribuzioni dei punteggi approssimabili ad una distribuzione normale, è stata effettuata una trasformazione logaritmica (ln(x+1)), necessaria per poter implementare in modo ottimale le tecniche di genetica quantitativa, il cui fit può risentire della non normalità dei dati (Derks et al., 2004). L’appropriatezza della tecnica nel rendere la distribuzione dei punteggi approssimabile ad una normale è dimostrata dal confronto dei valori di Skewness e di Kurtosis calcolati prima e dopo la suddetta trasformazione logaritmica.

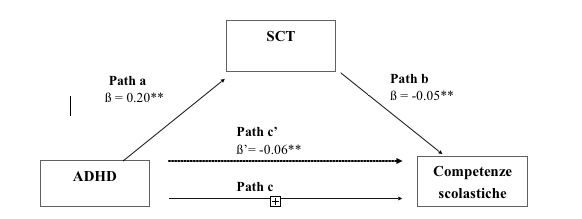

Analisi di mediazione: ADHD – SCT – competenze scolastiche

Nel presente studio è stata indagata la relazione esistente tra i problemi di attenzione e iperattività e le competenze scolastiche, ipotizzando che lo SCT possa agire da variabile mediatrice della relazione tra le suddette due variabili. Si tratta di un esempio di mediazione semplice che vede coinvolte soltanto tre variabili: indipendente x=ADHD, dipendente y=competenze scolastiche, ed infine una mediatrice M=SCT.

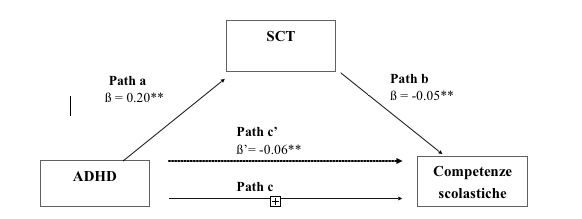

Per effettuare le analisi di mediazione ci si è serviti del test di Sobel (Sobel ME, 1982); esso permette di valutare se l’effetto totale di x y si riduce in modo significativo dopo aver sottratto l’effetto di un mediatore (M), pertanto esso testa la significatività della relazione tra c e c’ (Figura1).

Abbiamo quindi valutato l’entità della riduzione del valore del path c’, rispetto al path c, al fine di testare l’ipotesi iniziale, ovvero che lo SCT fosse un mediatore della relazione esistente tra ADHD e compromissione delle competenze scolastiche.

Analisi genetiche quantitative

Il Metodo gemellare e le statistiche fondamentali

Sono state calcolate le correlazioni tra i gemelli per lo stesso fenotipo, separatamente per i MZ e per i DZ (cross-twin within-trait). Si tratta di correlazioni tra il gemello-a e il gemello-b per la scala “Problemi di ADHD”, per la scala dello SCT e per quella relativa alle competenze scolastiche. Esse forniscono un’iniziale indicazione riguardo le componenti di varianza. Se le correlazioni tra i gemelli MZ sono più alte rispetto a quelle dei DZ, è possibile ipotizzare che ci sia un’influenza della componente genetica nel determinare il carattere in esame. Nel caso in cui, invece, i valori delle correlazioni siano molto simili nei monozigoti e nei dizigoti è possibile ipotizzare un ruolo dell’ambiente (Silberg et al., 1996).

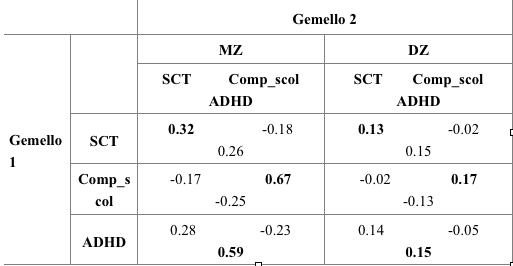

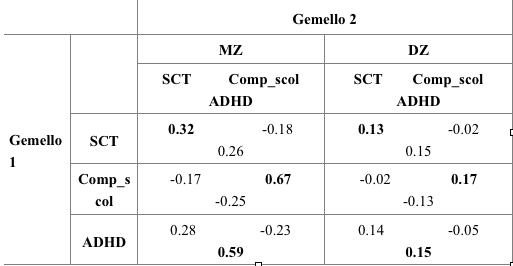

Infine sono state calcolate le correlazioni tra i due gemelli e tra i due diversi fenotipi (cross-twin cross-trait), separatamente per i MZ e per i DZ. Queste ultime permettono di indagare quanto fattori genetici ed ambientali sottendano alla covariazione tra due fenotipi. Le correlazioni cross-twin cross-trait permettono di valutare quanto il fenotipo-a (ad esempio l’ADHD) presente nel gemello-a sia associato al fenotipo-b (ad esempio lo SCT) nel gemello-b di ciascuna coppia. Nel caso in cui queste correlazioni fossero più alte nei gemelli monozigoti rispetto ai dizigoti, si può ipotizzare la presenza di fattori genetici nell’influenzare la covariazione (Silberg et al., 1996). Nel nostro caso le correlazioni tra gemelli tra tratti sono state calcolate tra i due gemelli di ogni coppia, tra i tre fenotipi sotto studio, prima nei MZ e poi nei DZ.

Analisi genetica quantitativa univariata

Le analisi genetiche quantitative sono state implementate mediante il software Mx (Neale et al., 1992). Si tratta di un programma di model fitting che permette di costruire un modello a partire da dati osservati.

Nel presente studio relativamente ai tre fenotipi (Problemi di ADHD, SCT e Competenze scolastiche) sono state condotte in primo luogo le analisi genetiche univariate, che permettono di stimare le influenze (A, C ed E) sulla varianza di ciascun fenotipo. Mediante le tecniche di model fitting sono stati messi a confronto i modelli univariati ACE, AE, CE ed E, al fine di individuare quale di essi fosse più adatto a spiegare i dati.

Analisi genetica quantitativa multivariata

Le analisi genetiche multivariate permettono di indagare le cause della covariazione fenotipica tra due o più condizioni presenti contemporaneamente nello stesso individuo. Nel presente studio il modello gemellare multivariato è stato implementato al fine di stimare le sorgenti causali – genetiche e ambientali – sottostanti la covariazione osservata tra le scale relative ai problemi di attenzione e iperattività, quelle relative allo SCT e alle competenze scolastiche.

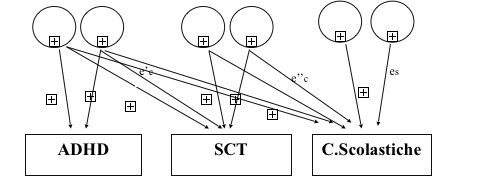

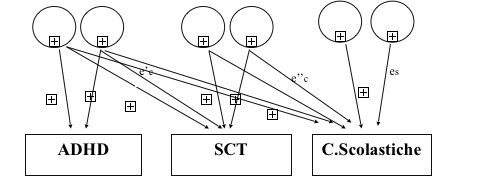

Esistono diverse tipologie di modelli multivariati (Plomin, 2001): il Cholesky model, il Correlated factors model, l’Independent pathway model e il Common pathway model (Neale & Cardon, 1992). Il Cholesky model prevede che ogni carattere abbia dei fattori genetici ed ambientali che ne influenzano la varianza attraverso dei path di regressione specifici, ognuna delle variabili latenti relative ad un tratto può influenzare, però, anche gli altri fenotipi, spiegando in tal modo la covariazione. Il Correlated factors model, una ri-parametrizzazione del Cholesky, assume che i fattori genetici, ambientali condivisi e ambientali unici relativi ad un fenotipo correlino con i rispettivi fattori dell’altro carattere. Si ottengono pertanto delle stime di correlazione genetica, correlazione ambientale condivisa e correlazione ambientale non condivisa. L’Independent pathway model prevede che ci siano dei fattori causali comuni (genetici, ambientali condivisi e ambientali non condivisi) che predicono contemporaneamente la varianza di tutte le misure. Il modello include anche dei path di regressione specifici che agiscono in maniera specifica su ognuno dei caratteri. Infine, il Common pathway model ipotizza che i fattori genetici e ambientali abbiano un effetto indiretto sui fenotipi, mediante la loro influenza su una variabile latente “L”, la quale a sua volta presenta dei path di regressione su tutti i fenotipi.

E’ interessante sottolineare che in questo modo non solo è possibile quantificare l’influenza di A, C ed E sulla covariazione tra i fenotipi, ma è possibile anche comprendere in che modo e attraverso quali percorsi i fattori causali stimati (A, C ed E), influenzano i fenotipi.

I modelli appena descritti sono stati messi a confronto con il modello di Cholesky. Abbiamo quindi confrontato il fit del modello saturato (Cholesky) con il fit di modelli più semplici (Independent pathway model e Common pathway model). Come per l’analisi genetica univariata, anche in questo caso il modello con la migliore bontà di adattamento è stato scelto mediante alcuni indici di fit: il X² (chi-quadro goodness of fit), e l’AIC (Akaike Information Criterion) (Akaike, 1974; Plomin, 2001).

Se la differenza tra i due modelli risulta non significativa si preferisce il modello più parsimonioso, ovvero quello che con il minor numero di parametri spiega meglio i dati osservati.

RISULTATI

Analisi preliminari

Statistiche descrittive

E’ stata calcolata la media e la deviazione standard dei tre fenotipi sotto studio – ADHD, SCT, competenze scolastiche. Tali statistiche descrittive sono state calcolate prima nell’intero campione, e successivamente suddividendo il campione per sesso, zigosità ed età. Le statistiche descrittive sono state calcolate nell’intero campione considerato per individui, non considerando quindi le coppie.

Il t-test ha evidenziato una differenza statisticamente significativa tra maschi e femmine relativamente alla sottoscala “problemi di ADHD”, in questa scala i maschi presentano punteggi significativamente più elevati rispetto alla femmine.

Inoltre è emersa una differenza statisticamente significativa tra maschi e femmine anche per quel che riguarda le competenze scolastiche, la media dei punteggi delle femmine risulta infatti essere significativamente maggiore rispetto a quella stimata nei maschi. Infine, il t-test è risultato significativo per quel che riguarda la differenza di medie relativa alle competenze scolastiche, nelle due diverse fasce di età. La media relativa alle competenze scolastiche è risultata essere maggiore nella fascia di età dei bambini più piccoli (8-11 anni), rispetto alla fascia di età di ragazzini più grandi (12-18).

Infine, dopo la trasformazione logaritmica secondo la formula Ln(x+1), i valori di Skewness e Kurtosis evidenziano una distribuzione campionaria che si avvicina a quella normale. Anche in questo caso le analisi sono state condotte nell’intero campione considerato per individui, non considerando quindi le coppie

Analisi di mediazione

Il Test di Sobel

Le analisi di mediazione sono state condotte nell’intero campione considerato per soggetti. Mediante il test di Sobel sono stati calcolati quattro path di regressione (Figura1), il path a (x M), il path b (M y), il path c (x y) ed infine il path c’ (x y dopo aver controllato per M). Dove x=ADHD, M=SCT e y=competenze scolastiche. Sono quindi stati calcolati i coefficienti di regressione.

Dunque, il test di Sobel valuta se l’effetto totale di x y si riduce in modo significativo dopo aver sottratto l’effetto di un mediatore (M), pertanto esso testa la significatività della relazione tra c e c’. Ciò che è emerso è che dopo aver sottratto l’effetto del mediatore si è ridotta in modo significativo l’associazione tra ADHD e competenze scolastiche. Infatti, il grado di attenuazione del coefficiente di regressione dal path c al path c’ è pari al 14.3%. Il Test di Sobel ha quindi permesso di dimostrare la significatività dell’effetto indiretto e la presenza di una mediazione parziale. L’effetto di mediazione è parziale in quanto l’effetto diretto di x su y dopo aver controllato per M, nonostante risulti ridotto, rimane significativamente diverso da 0.

Si deduce dunque che lo SCT è un mediatore della relazione esistente tra ADHD e compromissione delle competenze scolastiche.

Analisi genetica quantitativa

Correlazioni cross-twin within-trait e correlazioni cross-twin cross-trait

In tabella1 sono state riportate le correlazioni tra coppie gemellari all’interno dello stesso tratto (cross-twin within-trait, nella tabella sulla diagonale in grassetto) e le correlazioni tra coppie gemellari nei diversi tratti in esame (cross-twin cross-trait, nella tabella sopra e sotto la diagonale), queste ultime sono correlazioni tra il primo fenotipo nel primo gemello e il secondo fenotipo nel secondo gemello e viceversa.

Dalle correlazioni tra gemelli all’interno dello stesso tratto si può dedurre come la varianza di tutti i tre fenotipi sotto studio sia influenzata anche dalla componente genetica. Le correlazioni, infatti, risultano essere maggiori nei MZ rispetto ai DZ. Il valore delle correlazioni tra gemelli all’interno dello stesso tratto, sia per lo SCT che per l’ADHD e le competenze scolastiche è risultato essere nei MZ più del doppio rispetto a quello calcolato nei DZ, indicando il possibile ruolo di effetti genetici di dominanza, oltre agli effetti genetici additivi.

Le correlazioni tra gemelli tra tratti risultano essere maggiori nei MZ rispetto ai DZ per tutti i fenotipi in esame, suggerendo che la cause della covariazione tra gli stessi siano in parte dovute ad una comune suscettibilità genetica.

Analisi genetica univariata

Le analisi genetiche univariate sono state condotte mediante le tecniche di model fitting precedentemente illustrate. I fenotipi analizzati sono: “ADHD”, “Sluggish Cognitive Tempo”, “Competenze scolastiche”.

Per tutti i tre fenotipi analizzati il best fitting model, ovvero il modello che spiega in modo più appropriato i dati, è risultato essere un modello AE, dove la C è stata azzerata in quanto ininfluente. Tutti gli altri modelli testati, ovvero quelli in cui si tentava di azzerare la componente genetica addittiva e dell’ambiente idiosincratico, hanno evidenziato un significativo deterioramento del fit, test del X²<0.05. Questi risultati sono coerenti con i valori delle correlazioni, che risultano essere più alti nei MZ che nei DZ.

Per ciò che concerne lo SCT, le analisi genetiche hanno evidenziato come i fattori genetici spieghino il 31% della varianza, mentre la restante parte viene spiegata da E (ambiente unico + errore di misurazione). La componente genetica è risultata essere più cospicua per la scala “problemi di ADHD” e per la scala relativa alle competenze scolastiche, rispettivamente 56% e 62% della varianza.

Analisi genetica multivariata

Gli indici di fit calcolati evidenziano che il modello saturato di Cholesky (Figura2) presenta un migliore adattamento rispetto agli altri modelli messi a confronto, ovvero rispetto all’Independent Pathway Model ed al Common Pathway Model (Cholesky: AIC=-3342.64; Independent: AIC=-3319.91; Common: AIC=-3323.82).

Appurato che il modello multivariato di Cholesky è il modello che spiega meglio i dati, il modello completo è stato confrontato con una serie di sottomodelli alternativi ottenuti azzerando, di volta in volta, ciascuno dei parametri. In particolare sono stati testati tre modelli in cui sono stati azzerati, uno alla volta, solo i contributi comuni (ac, cc, ec). E’ stato infine testato un quarto modello dal quale è stato forzato a zero l’intero effetto di C, sia quello specifico per ciascun fenotipo, sia quello comune ai tre fenotipi (cs, cc).

Dal confronto tra gli indici di fit è emerso che all’interno del Modello di Cholesky, il modello che presenta una migliore bontà di adattamento ai dati è il quarto modello descritto. Si tratta di un modello AE con Cc=0 e Cs=0 (Figura2).

Da ciò si deduce che ciascuno dei tre fenotipi è influenzato da due fattori, l’uno genetico (A), l’altro ambientale unico (E), che attraverso path di regressione specifici ne influenzano la varianza, d’altra parte ciascuna delle variabili latenti relative ad un fenotipo presenta dei path di regressione anche sugli altri fenotipi, spiegando in tal modo la covariazione. La covariazione tra i fenotipi sotto studio è largamente mediata da fattori genetici ed ambientali unici, laddove l’effetto dell’ambiente condiviso è risultato trascurabile.

Infine, l’analisi delle componenti di covarianza standardizzata, mostrano come la covariazione tra i tre fenotipi sia largamente mediata da fattori genetici comuni, infatti per tutti i tre fenotipi le stime relative ai fattori genetici additivi risultano essere maggiori rispetto a quelle relative ai fattori ambientali idiosincrasici.

DISCUSSIONE

Lo scopo principale dello studio era quello di indagare la relazione esistente tra l’ADHD, lo SCT e la compromissione delle competenze scolastiche. L’ipotesi di fondo, che è stata sottoposta a verifica empirica, era che l’indebolimento cognitivo caratteristico dello SCT rappresentasse un mediatore causale della relazione osservata tra l’ADHD e la compromissione delle competenze scolastiche.

Dopo aver confermato la presenza dell’effetto di mediazione mediante il test di Sobel, il secondo scopo dello studio era quello di chiarire quali fossero le cause – genetiche ed ambientali – sottostanti la covariazione tra i tre fenotipi.

Nel nostro campione non sono state rilevate differenze significative tra maschi e femmine per quanto riguarda lo SCT. Coerentemente ad uno studio recente (Garner et al., 2010) in cui non sono emerse differenze significative tra i due sessi per questo fenotipo, quando questo veniva valutato dai genitori. D’altra parte, quando le valutazioni erano condotte dagli insegnanti, i maschi mostravano punteggi significativamente più elevati rispetto a quelli delle femmine. Nel nostro studio la misurazione dei fenotipi è avvenuta mediante un questionario compilato dai genitori, pertanto, i nostri risultati confermano quanto emerso dallo studio di Garner. Non possediamo dati relativi a valutazioni condotte da parte degli insegnanti che ci permettano di commentare il secondo risultato riportato dall’autore.

I punteggi dei maschi sono risultati significativamente maggiori rispetto a quelli delle femmine per la scala “problemi di ADHD”, questo dato replica quanto già rilevato in altri studi che hanno utilizzato la CBCL (Frigerio et al., 2004; Liu et al., 2001; Derks et al., 2004; Vierikko et al., 2003). I punteggi delle femmine, relativamente alle competenze scolastiche, sono risultati significativamente maggiori rispetto a quelli dei maschi. Questo dato risulta congruo con i risultati di un recente studio condotto da Yousefi e colleghi (2010) su un campione di 400 studenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni, in cui le competenze scolastiche erano valutate attraverso i range delle abilità scolastiche (GPA) raccomandati dal Ministero dell’Istruzione Iraniana, ma non con quanto emerso da alcuni studi precedenti (Bartels et al., 2002; Kovas et al., 2007).

Sebbene la letteratura riporti la diminuzione dei sintomi dell’ADHD all’aumentare dell’età (Frigerio et al.,2004; Liu et al., 2001; Costello et al., 1996), questo dato non è stato replicato nel nostro campione, pertanto l’età non sembra essere predittiva di differenze relativamente all’ADHD.

Infine, la media relativa alle competenze scolastiche è risultata essere maggiore nella fascia di età dei bambini più piccoli (8-11 anni), rispetto alla fascia di età di ragazzini più grandi (12-18); questo dato è in controtendenza rispetto a quanto emerso da un recente studio (Yousefi et al., 2010), secondo il quale le abilità scolastiche migliorerebbero all’aumentare dell’età. D’altra parte, questi risultati contrastanti potrebbero essere attribuibili al fatto che i due studi valutino due diverse fasce d’età (nello studio di Yousefi: 15-16; 17-18; 19).

Nonostante negli ultimi anni siano stati pubblicati diversi studi circa la relazione tra lo SCT e l’ADHD (Hartman et., 2004; Garner et al., 2010; Harrington & Waldman, 2010; Todd et al., 2004), così come sono molteplici i dati di letteratura che confermano l’associazione tra l’ADHD e i problemi scolastici (Barry et al., 2002; Loe & Feldman, 2007; Pesenti-Gritti et al., 2010; Polderman et al., 2010), nessuno studio aveva indagato la relazione esistente tra i tre fenotipi.

Soltanto Rapport e colleghi (1999) avevano ipotizzato che la relazione tra l’ADHD e i problemi scolastici potesse essere almeno in parte spiegata dall’indebolimento cognitivo caratteristico del disturbo. Essi avevano concluso che la relazione osservata tra i due fenotipi potesse essere mediata dalle ridotte capacità di vigilanza e di memoria osservate nei bambini ADHD. D’altra parte nessuno studio aveva mai indagato in modo specifico lo SCT come possibile mediatore.

Le analisi hanno permesso di confermare la presenza di un effetto di mediazione, è emerso quindi che, nel nostro campione, lo SCT rappresenta un mediatore della relazione esistente tra l’ADHD e le competenze scolastiche. L’effetto di mediazione è risultato significativo ma parziale, in quanto l’effetto diretto dell’ADHD sulle competenze scolastiche dopo aver controllato per lo SCT, nonostante risulti ridotto, rimane significativamente diverso da 0.

Dalle analisi genetiche univariate è emerso che la varianza relativa allo SCT è spiegata al 31% da fattori genetici, laddove la restante quota della varianza è spiegata da fattori ambientali idiosincrasici (Best fitting model: AE). Questi dati non sono confrontabili con altri presenti in letteratura, in quanto non risulta che siano state condotte analisi di genetica quantitativa su questo fenotipo prima d’ora.

Le analisi genetiche univariate relative al fenotipo dell’ADHD hanno mostrato dati consistenti con la letteratura. E’emerso infatti che nel nostro campione la varianza relativa all’ADHD è spiegata dai fattori genetici per il 56% e per il restante 44% dai fattori ambientali idiosincrasici (Best fitting model: AE), laddove studi condotti in passato hanno dimostrato che le influenze genetiche spiegano tra il 55 e l’89% della varianza nella diagnosi di ADHD (Faraone et al., 2001; Martin et al.,2006; Spatola et al., 2007).

Sono pochi gli studi di genetica quantitativa relativi alle competenze scolastiche, Bartels e colleghi (2002a) hanno riportato un’ereditabilità del 60% per le abilità scolastiche in un campione di gemelli olandesi di 12 anni, mentre è stata stimata una ereditabilità del 70% in un campione australiano di gemelli di età compresa tra i 15 e i 18 anni (Wainwright et al., 2005). Quest’ultimo dato riflette i risultati del nostro studio, infatti abbiamo stimato un’ereditabilità del 68% per le competenze scolastiche, laddove la restante parte della varianza è spiegata da fattori ambientali unici (Best fitting model: AE). Altri studi hanno stimato una ereditabilità che va dal 19% al 65% in campioni di bambini in età scolare (Kovas et al., 2007a; Kovas et al., 2007b; Wadsworth et al., 2001; Davis et al., 2008; Hart et al. 2010). E’ stata stimata, infine, una ereditabilità del 90% in un campione di gemelli adolescenti (Markowitz et al., 2005).

E’ plausibile ritenere che queste differenze nelle stime di ereditabilità siano riconducibili alle differenze di età nei diversi campioni presi in esame, oltre che all’uso di strumenti di misura diversi, quali test sul web (Davis et al., 2008), valutazioni da parte degli insegnanti (Kovas et al., 2007a), valutazioni da parte della madre (Markowitz et al., 2005) e valutazione dei risultati scolastici (Hart et al. 2010).

Dopo aver valutato quali fossero le sorgenti causali sottostanti ciascun fenotipo, abbiamo applicato modelli gemellari multivariati per poter comprendere le cause della covariazione tra i tre fenotipi. Gli indici di fit calcolati evidenziano che il modello saturato di Cholesky presenta una migliore bontà di adattamento (misurata tramite l’AIC che nel Cholesky è il più basso) rispetto agli altri modelli messi a confronto, ovvero rispetto all’Independent Pathway Model ed al Common Pathway Model. Non essendo disponibili studi multivariati sui tre fenotipi in esame, i risultati ottenuti non sono confrontabili con altri dati pubblicati in letteratura. Lo studio delle cause della covariazione è interessante, soprattutto per approfondire le conoscenze applicabili in ambito clinico. Le analisi genetiche multivariate hanno evidenziato che la covariazione tra i tre fenotipi può essere spiegata da una comune suscettibilità di natura in parte genetica, in parte ambientale unica (Best fitting model: AE), il contributo dell’ambiente condiviso, risultato trascurabile in tutte le uni variate, lo è ovviamente anche per quelle multivariate.

Concludendo, i risultati del presente studio offrono interessanti spunti per la ricerca futura. In modo particolare, sarebbe interessante comprendere in maniera più approfondita quali siano le caratteristiche cliniche dell’indebolimento cognitivo dello SCT, soprattutto per le implicazioni che ciò potrebbe avere in ambito di intervento clinico. E’ inoltre opportuno che l’ipotesi di mediazione, testata nel presente studio, venga sottoposta ad ulteriori verifiche empiriche.

Dal nostro studio è emerso che lo SCT rappresenta un mediatore della relazione osservata tra ADHD e competenze scolastiche. In particolare, è stato rilevato un effetto di mediazione parziale. Da quanto riportato in letteratura, lo SCT correla in modo specifico con il sottotipo inattentivo, ma non con quello iperattivo dell’ADHD (Hartman et., 2004; Garner et al., 2010; Harrington & Waldman, 2010; Todd et al., 2004). Tuttavia, nel nostro studio l’ADHD è stato trattato come un fenotipo unitario, non è stato scomposto nei suoi diversi sottotipi. Sarebbe quindi interessante testare il medesimo effetto di mediazione utilizzando una scala che misuri in modo specifico i sintomi di inattenzione ed escluda quelli di iperattività/impulsività. Infatti, è possibile ipotizzare che, dopo aver escluso i sintomi di iperattività/impulsività, emerga un effetto di mediazione dello SCT più cospicuo di quello stimato nel presente studio.

BIBLIOGRAFIA:

- Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2001). The manual for the ASEBA school-age forms & profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, and Families.

- Achenbach, T. M., Dumenci, L., & Rescorla, L. A. (2003). DSM-oriented and empirically based approaches to constructing scales from the same item pools. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 32, 328–340.

- Achenbach TM, & Rescorla LA (2007). Multicultural Supplement to the Manual for the ASEBA School-Age Forms & Profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, & Families.

- Akaike Hirotugu (1974). A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on Automatic Control, 19 (6): 716–723.

- American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington DC: Author.

- Barry TD, Lyman RD & Klinger LG (2002). Academic underachievement and attention-deficit/hyperactivity disorder: the negative impact of symptom severity on school performance. Journal of School Psychology, 40, 259–283.

- Bartels M, Rietveld MJH, Van Baal GCM, and Boomsma DI (2002). Heritability of Educational Achievement in 12-year-olds and the Overlap with Cognitive Ability. Twin Research Vol. 5 Number 6 pp. 544-553.

- Biederman J, Faraone SV, Keenan K, Steingard R, Tsuang MT (1991). Familial association between attention deficit disorder and anxiety disorders. American Journal of Psychiatry 148:251–256.

- Carlson CL, Mann M (2002), Sluggish cognitive tempo predicts a different pattern of impairment in the attention deficit hyperactivity disorder, predominantly inattentive type. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology 31:123–129.

- Costello EJ, Angold A, Burns BJ, Stangl D, Tweed DL, & Erkanli A (1996). The Great Smoky Mountains Study of youth: Goals, designs, methods, and the prevalence of DSM-III-R disorders. Archives of General Psychiatry, 53 (12), 1129-1136.

- Davis OSP, Kovas Y, Harlaar N, Busfield P, McMillan A, Frances J, et al. (2008). Generalist genes and the Internet generation: etiology of learning abilities by web testing at age 10. Genes Brain and Behavior ;7:455–462.

- Derks EM, Hudziak JJ, Van Beijsterveldt CE, Dolan CV & oomsma, D.I. (2004) A study of genetic and environmental influences on maternal and paternal CBCL syndrome scores in a large sample of 3-year-old Dutch twins. Behavior Genetics 34, 571-583.

- Faraone SV, Doyle AE (2001). The nature and heritability of attention-deficit/hyperactivity disorder. Child & Adolescent Psychiatric Clinics of North America

- Frazier TW, Youngstrom EA, Glutting JJ, Watkins MW (2007). ADHD and achievement: a meta-analysis of child, adolescent, and adult literatures and a concomitant study with college students. Journal of Learning Disabilities 40:49–65.

- Friedman MC, Chhabildas N, Budhiraja N, Willcutt EG, Pennington BF (2003). Etiology of the comorbidity between RD and ADHD: exploration of the non-random mating hypothesis. American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics 120:109–115.

- Frigerio A, Cattaneo C, Cataldo MG, Schiatti A, Molteni M, Battaglia M (2004), Behavioral and emotional problems among Italian children and adolescents aged 4 to 18 years as reported by parents and teachers. European Journal of Psychological Assessment.

- Garner AA, Marceaux JC, Mrug S, Patterson C, Hodgens B (2010). Dimensions and correlates of attention deficit/hyperactivity disorder and Sluggish Cognitive Tempo. Journal of Abnormal Child Psychology. 2010 Nov;38(8):1097-107.

- Goldsmith HH (1991). A zygosity questionnaire for young twins: a research note. Behavior Genetics, May; 21(3):257-69.

- Harrington KM, Waldman ID (2010). Evaluating the utility of sluggish cognitive tempo in discriminating among DSM-IV ADHD subtypes. Journal of Abnormal Child Psycholy. Feb;38(2):173-84.

- Hart SA, Petrill SA, Willcutt E, Thompson LA, Schatschneider C, Deater-Deckard K, Cutting LE (2010). Exploring how symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder are related to reading and mathematics performance: general genes, general environments. Psychological Science, doi: 10.1177/0956797610386617 e-pub.

- Hartman CA, Willcutt EG, Rhee SH, & Pennington BF (2004). The relation between sluggish cognitive tempo and DSM-IV ADHD. Journal of Abnormal Child Psychology, 32, 491–503.

- Hinshaw SP & Zalecki C (2001). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. In H. Orvaschel, J. Faust, & M. Hersen (Eds). Handbook of Conceptualization and Treatment of Child Psychopathology, (pp.77-106). New York: Pergamon.

- Kovas Y and Plomin R (2007). Learning Abilities and Disabilities Generalist Genes, Specialist Environments. Current Directions in Psychological Science, October; 16(5): 284–288.

- Kovas Y, Haworth CM, Harlaar N, Petrill SA, Dale PS, Plomin R (2007a). Overlap and specificity of genetic and environmental influences on mathematics and reading disability in 10-year-old twins. Journal of Child Psychology & Psychiatry ;48:914–922

- Kovas Y, Haworth CM, Petrill SA, Plomin R (2007b). Mathematical ability of 10-year-old boys and girls: genetic and environmental etiology of typical and low performance. Journal of Learning Disabilities; 40:554–567.

- Liu MD, Sun MD, Neiderhiser PD, Ucihiyama MD, Okawa MD, Rogan MD (2001). Behavioral and emotional problems in Chinese adolescents: parent and teacher reports. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 828-836.

- Loe IM & Feldman HM (2007). Academic and educational outcomes of children with ADHD. Journal of Pediatric Psychology, 32, 643–654.

- Markowitz EM, Willemsen G, Trumbetta SL, van Beijsterveldt TCEM, Boomsma DI (2005). The etiology of mathematical and reading (dis)ability covariation in a sample of Dutch twins. Twin Research and Human Genetics; 8:585–593.

- Martin NC, Piek JP, Hay D (2006). DCD and ADHD: A genetic study of their shared aetiology. Human Movement Science, 25 110–124.

- McBurnett K, Pfiffner LJ, Frick PJ (2001), Symptom properties as a function of ADHD type: an argument for continued study of sluggish cognitive tempo. Journal of

- Neale MC & Cardon LR (1992). Methodology for Genetic Studies of Twins and Families. Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

- Pesenti-Gritti P, Spatola CA, Fagnani C, Ogliari A, Patriarca V, Stazi MA, Battaglia M. The co-occurrence between internalizing and externalizing behaviors: A general population twin study. European Child and Adolescent Psychiatry 2007:(9).

- Plomin R, DeFries JC, McClearn, GE, McGuffin P (a cura di), Genetica del comportamento. Tr. It. Raffaello Cortina, Milano 2001.

- Polderman TJ, Boomsma DI, Bartels M, Verhulst FC, Huizink AC (2010). A systematic review of prospective studies on attention problems and academic achievement. Acta Psychiatrica Scandinavica. Oct;122(4):271-84.

- Rapport MD, Scanlan SW, Denney CB (1999). Attention-deficit/hyperactivity disorder and scholastic achievement: a model of dual developmental pathways. Journal of Child Psychology and Psychiatry. Nov; 40(8):1169-83.

- Silberg JL, Rutter M, Meyer J, et al (1996). Genetic and environmental influences on the covariation between hyperactivity and conduct disturbance in juvenile twins. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37, 803 -816.

- Sobel ME (1982). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models. In S. Leinhardt (Ed.), Sociological Methodology (pp. 290-312). Washington, DC: American Sociological Association.

- Spatola CA, Fagnani C, Pesenti-Gritti P, Ogliari A, Stazi MA, Battaglia M (2007). A general population twin study of the CBCL/6-18 DSM-oriented scales. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry; 46(5):619-27.

- Thapar A, Harrington R, McGuffin P (2001) Examining the comorbidity of ADHD related behaviours and conduct problems using a twin study design. The British Journal of Psychiatry 179:224–229.

- Todd RD, Rasmussen ER, Wood C, Levy F, & Hay D A (2004). Should sluggish cognitive tempo symptoms be included in the diagnosis of attention-deficit/hyperactivity disorder? Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43(5), 491–503.

- Van Beijsterveldt CEM, Verhulst FC, Molenaar PCM, Boomsma DI (2004). The genetic basis of problem behavior in 5-year-old Dutch twin pairs. Behavior Genetics 34:229Y242.

- Vierikko E, Pulkkinen L, Kaprio J, Viken R, Rose R.J (2003). Sex differences in genetic and environmental effects on aggression. Aggressive Behavior, 29, 55-68.

- Wadsworth SJ, Corley RP, Hewitt JK, & DeFries, JC (2001). Stability of genetic and environmental influences on reading performance at 7, 12, and 16 years of age in the Colorado Adoption Project. Behavior Genetics, 31, 353–359.

- Wainwright MA, Wright MJ, Luciano M, Geffen GM, Martin NG (2005). Multivariate genetic analysis of academic skills of the Queensland core skills test and IQ highlight the importance of genetic g. Twin Research and Human Genetics. Dec; 8(6):602-8.

- Yousefi F, Mansor MB, Juhari RB, Redzuan M and Abu Talib M (2010). The Relationship between Gender, Age, Depression and Academic Achievement. Current Research in Psychology, 6 (1): 61-66, 2010.

Tabella 1: Correlazioni cross-twin within-trait e cross-twin cross-trait

Le correlazioni cross-twin within-trait e cross-twin cross-trait sono state calcolate nel campione suddiviso per coppie

Correlazioni significative al livello 0.05 (2 code).

SCT: Sluggish Cognitive Tempo; Comp_scol: competenze scolastiche; ADHD: problemi di ADHD

Figura 1: Test di Sobel

(Path a: xM; Path b: My; Path c: effetto totale (diretto+indiretto) di xy; Path c’: effetto diretto di xy dopo aver controllato per M).

Figura 2: Best fitting model, multivariato di Cholesky:

Ciascuno dei tre fenotipi è influenzato da due fattori, l’uno genetico (A), l’altro ambientale unico (E), che attraverso path di regressione specifici ne influenzano la varianza, ciascuna delle variabili latenti relative ad un fenotipo presenta dei path di regressione anche sugli altri fenotipi, spiegando in tal modo la covariazion.

AUTORE:

Giuseppina Ferrer. PhD student presso Università degli studi di Milano-Bicocca, Milano

Questo articolo ha partecipato al Premio State of Mind 2013 per la Ricerca in Psicologia e Psicoterapia

TORNA A INIZIO PAGINA

Theodore Millon è mancato mercoledì 29 gennaio nella sua casa a Greenville Township, N.Y. Lo psicologo americano (85 anni) era stato un pioniere negli studi sui tratti di personalità e sui

Theodore Millon è mancato mercoledì 29 gennaio nella sua casa a Greenville Township, N.Y. Lo psicologo americano (85 anni) era stato un pioniere negli studi sui tratti di personalità e sui

Ascolta, è il suono di un acino d’uva

Ascolta, è il suono di un acino d’uva

Tutta colpa di Freud è una commedia piacevole, mai banale, coinvolgente, in cui la comicità e l’ironia si mescolano, sebbene non manchino battute tese alla riflessione e tematiche significative.

Tutta colpa di Freud è una commedia piacevole, mai banale, coinvolgente, in cui la comicità e l’ironia si mescolano, sebbene non manchino battute tese alla riflessione e tematiche significative. Amore e tradimento: uno sguardo scientifico, edito da Raffaello Cortina nella sezione scienza e idee, nel quale si parla di come nasce e si sviluppa l’amore in tutte le sue sfumature e sfaccettature, di come la genetica e i neurotrasmettitori influiscono sulle scelte e le alimentano, di come l’antropologia ci influenza.

Amore e tradimento: uno sguardo scientifico, edito da Raffaello Cortina nella sezione scienza e idee, nel quale si parla di come nasce e si sviluppa l’amore in tutte le sue sfumature e sfaccettature, di come la genetica e i neurotrasmettitori influiscono sulle scelte e le alimentano, di come l’antropologia ci influenza. Lo scopo precipuo del presente studio è quello di indagare la relazione esistente tra l’ADHD, lo Sluggish Cognitive Tempo (SCT) e la compromissione delle competenze scolastiche.

Lo scopo precipuo del presente studio è quello di indagare la relazione esistente tra l’ADHD, lo Sluggish Cognitive Tempo (SCT) e la compromissione delle competenze scolastiche.

Ecco che in un ritratto a tinte fosche, Virzì riscopre i valori femminili: i sogni, le passioni, i desideri, le relazioni, sono questi i motori delle donne. E forse con essi l’autore ha voluto dare un barlume di speranza ad una società altrimenti destinata a perire nelle mani di uomini-burattinai, che sembrano aver perduto ogni senno. Perché forse l’uomo e la donna sono ben più di un capitale.

Ecco che in un ritratto a tinte fosche, Virzì riscopre i valori femminili: i sogni, le passioni, i desideri, le relazioni, sono questi i motori delle donne. E forse con essi l’autore ha voluto dare un barlume di speranza ad una società altrimenti destinata a perire nelle mani di uomini-burattinai, che sembrano aver perduto ogni senno. Perché forse l’uomo e la donna sono ben più di un capitale. Una parte sostanziale del training è stata dedicata all’approfondimento del significato ed applicazione con il paziente delle tre strategie “core” della DBT, tra cui la Validazione.

Una parte sostanziale del training è stata dedicata all’approfondimento del significato ed applicazione con il paziente delle tre strategie “core” della DBT, tra cui la Validazione.

Stop & go. Una vittoria sportiva ma non troppo. E’ un divertente libro scritto da Margherita Sassi ed illustrato da Chiara Colagrande, una piacevole scoperta attraverso la quale è possibile rivivere pezzi di se stessi trovando e anelando la voglia di ripartire. E allora: GO! …Vittoria!

Stop & go. Una vittoria sportiva ma non troppo. E’ un divertente libro scritto da Margherita Sassi ed illustrato da Chiara Colagrande, una piacevole scoperta attraverso la quale è possibile rivivere pezzi di se stessi trovando e anelando la voglia di ripartire. E allora: GO! …Vittoria! Francesco Capello, che insegna letteratura italiana all’Università del Kent nel Regno Unito, tenta di dare un ritratto psicologico di tre letterati italiani, Aldo Palazzeschi, Corrado Govoni e Giovanni Boine e di come essi vivevano e descrivevano lo spazio e l’atmosfera della città moderna.

Francesco Capello, che insegna letteratura italiana all’Università del Kent nel Regno Unito, tenta di dare un ritratto psicologico di tre letterati italiani, Aldo Palazzeschi, Corrado Govoni e Giovanni Boine e di come essi vivevano e descrivevano lo spazio e l’atmosfera della città moderna.