Il Karma in Ricarica

Naruto dimostra un senso di autoefficacia e una resilienza tale che l’antitesi tra l’iniziale posizione di svantaggio psicosociale e la grande sicurezza e forza di “spirito”, fornisce una particolare corposità psicologica a questo eroe che si dimostra tutt’altro che infallibile.

Naruto dimostra un senso di autoefficacia e una resilienza tale che l’antitesi tra l’iniziale posizione di svantaggio psicosociale e la grande sicurezza e forza di “spirito”, fornisce una particolare corposità psicologica a questo eroe che si dimostra tutt’altro che infallibile.Un cartone animato che ha per tema principale la lotta e lo scontro fisico può essere considerato un buon prodotto? Possiamo inserirlo nella programmazione televisiva dei nostri figli? Potremmo per qualche ragione consigliarlo addirittura ai nostri giovani pazienti?

“Naruto” è un anime giapponese adatto alla visione di bambini e ragazzi a partire dai dieci anni.

Nonostante ciò il personaggio dimostra un senso di autoefficacia e una resilienza tale che l’antitesi tra l’iniziale posizione di svantaggio psicosociale e la grande sicurezza e forza di “spirito”, fornisce una particolare corposità psicologica a questo eroe che si dimostra tutt’altro che infallibile.

E’ trasmesso da circa dieci anni in più di novanta Paesi nel mondo. L’elevato numero di episodi e l’evolversi della trama che sviluppa il protagonista dall’infanzia all’età adulta ne fanno un racconto d’azione e di formazione che cattura lo spettatore. Anche se il tema maggiormente rappresentato appare essere quello che riguarda l’antagonismo, l’affermazione, l’appartenenza e la dominanza, come è frequente e quasi esclusivo nei prodotti di intrattenimento commerciale dedicati al genere maschile, altri ambienti emotivi ed esperienziali non solo non vengono trascurati ma passano addirittura in primo piano: vengono affrontati in maniera molto evidente i temi della perdita, del lutto, della tristezza, del tradimento, della compassione, del perdono, del risarcimento, del rispecchiamento, dell’empatia, ma viene rappresentata ugualmente l’apprensione, l’ammirazione, la gratitudine, la solitudine, la devozione, l’invidia, la collera, il disprezzo, ed in particolar modo l’isolamento e l’emarginazione sociale.

In questo senso, il contatto con rappresentazioni di sentimenti articolati, seppure in apparente finzione, diventa terreno di familiarizzazione e apprendimento.

Dedicando ampio spazio alla tessitura psicologica di ogni personaggio implicato, specialmente ripercorrendo le esperienze emotive e affettive dell’infanzia, i traumi, le relazioni di attaccamento, e trascinando lo spettatore in un compito di ridefinizione dei legami interpersonali, oltre le apparenze, il processo rimanda idealmente all’utilizzo dell’Adult Attachement Interview (Main et al. 1992) nella pratica clinica, dove il parametro qualitativo delle relazioni primarie viene indagato nella capacità di ricordare e verbalizzare in maniera coerente il passato, rimaneggiare le esperienze e mentalizzarne le conseguenze.

I temi classici dell’eroe e dell’antieroe, pensiamo al periodo degli anni ’80 e ’90 con i cartoni giapponesi in cui ad essere inscenata era un’atmosfera di perenne allarme e difesa nei confronti di un invasore ostile ed alieno dalle motivazioni mai chiarite, vengono sostituiti da dinamiche che pur nella sostanza della continua contrapposizione tra “bene” e “male”, sono proposti in maniera più complessa e accurata.

In “Naruto”, buona parte della realizzazione risulta incardinata sulla progettuale ricerca di un mondo interno costruito su una emotività che è spesso il soggetto principale della rappresentazione, e su cui autori e sceneggiatori deliberatamente spostano l’accento.

Per completezza bisogna dire che così come in altri Paesi, anche in Italia il cartone è stato censurato in alcune scene in cui è presente del sangue o nei dialoghi, dove ad essere eliminate sono parole come “idiota” o “morire”, sostituite ad esempio con “testa quadra” e “lasciarci le penne”. In ogni caso l’opportunità di intervenire nel senso di una prevenzione del danno non sembra del tutto rilevante, soprattutto se paragonata al valore complessivo dell’opera. Non esiste alcuna controindicazione alla visione.

ARGOMENTI CORRELATI:

ARTICOLI CONSIGLIATI:

BIBLIOGRAFIA:

C’era indubbiamente bisogno che qualcuno iniziasse ad adattare la CBT (Cognitive and Behavioral Therapy) destinata alle persone Asperger o con autismo ad alto funzionamento, soprattutto da quando questo tipo di trattamento psicologico è stato segnalato come terapia elettiva per il trattamento di ansia e rabbia nelle Linee Guida per Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti dell’Istituto Superiore di Sanità nel 2011.

C’era indubbiamente bisogno che qualcuno iniziasse ad adattare la CBT (Cognitive and Behavioral Therapy) destinata alle persone Asperger o con autismo ad alto funzionamento, soprattutto da quando questo tipo di trattamento psicologico è stato segnalato come terapia elettiva per il trattamento di ansia e rabbia nelle Linee Guida per Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti dell’Istituto Superiore di Sanità nel 2011.Sono una psicoterapeuta cognitivo-comportamentale che si occupa da diversi anni di bambini e ragazzi autistici e ho letto con molto interesse questo libro.

L’impressione è buona e in un certo senso rassicurante. Molte cose che negli anni ho improvvisato, guidata dalla mia formazione arricchita dal buon senso e soprattutto dai suggerimenti più o meno diretti dei miei pazienti, le ho ritrovate nero su bianco su questo testo.

C’era indubbiamente bisogno che qualcuno iniziasse ad adattare la CBT (Cognitive and Behavioral Therapy) destinata alle persone Asperger o con autismo ad alto funzionamento, soprattutto da quando questo tipo di trattamento psicologico è stato segnalato come terapia elettiva per il trattamento di ansia e rabbia nelle Linee Guida per Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti dell’Istituto Superiore di Sanità nel 2011.

Ho apprezzato il tentativo di non normalizzare in termini neurotipici l’espressione e la regolazione emotiva, così come sottolineato dal suggerimento di coinvolgere anche la famiglia nella scelta degli attrezzi per riparare un’emozione spiacevole.

È infatti importante che chi attua il programma aiuti il paziente a scegliere un’attività che sia effettivamente capace di calmarlo e che i genitori siano aiutati ad accoglierla, anche se questa non è ciò che loro avrebbero scelto per lui. Quale genitore accetterebbe con naturalezza che un figlio preferisca perdersi in un’immagine per tranquillizarsi piuttosto che rifugiarsi tra le sue braccia?

Mi è piaciuto il seppur breve cenno alle espressioni emotive insolite manifestate spesso dagli autistici, fonte spesso di incomprensioni e fraintendimenti nella relazione con i tipici.

Ciò implica necessariamente che il ragazzo autistico impari non certo a rifiutarle nel tentativo di comportarsi da tipico ma a comprendere perché esse possano generare difficoltà nelle relazioni sociali e che chi fa parte della sua vita non si aspetti reazioni emotive sempre simili alle proprie.

Penso inoltre che ci sarebbero meno autistici arrabbiati o ansiosi se ciò avvenisse più spesso.

Ho un’ultima perplessità che riguarda chi, secondo l’autore, può utilizzare il programma esplorare i sentimenti. A me sembra un percorso che richiede numerose competenze, una profonda conoscenza dell’autismo al fine di garantire quella individualizzazione che ritengo fondamentale per ogni programma di intervento destinato a una popolazione con punti in comune ma molto eterogenea al suo interno come quella degli autistici. Mi sorprende quindi che insegnanti, logopedisti, terapisti occupazionali e gli stessi genitori vengano ritenuti in grado di svolgere il programma.

BIBLIOGRAFIA:

“Siccome il collegamento tra sindrome alcolica fetale e ADHD è spesso descritto in letteratura, sia i genitori che gli insegnanti si aspettano spesso che tali bambini presentino anche problemi di attenzione”

Così afferma il Prof. Jacob Burack, docente del “Dept. of Educational and Counselling Psychology” della McGill’s.

“Quello che le insegnanti non riconoscono è che, sebbene un bambino abbia in termini cronologici 11 anni, attualmente agisca come un bambino pari a 8 anni di età mentale. Questa è una grande differenza. Quando usiamo l’età mentale come base per le nostre comparazioni, molti dei problemi attentivi descritti nei bambini con FASD non sembrano più tanto gravi”.

I ricercatori hanno reclutato bambini con FASD che avevano un’età cronologica media appena al di sotto dei 12 anni. L’età mentale media di tali bambini, determinata tramite test standardizzati, si attestava sui 9 anni e mezzo. Tali bambini sono stati comparati con altri con sviluppo tipico e che avevano un’età cronologica di circa 8 anni e mezzo e un’età mentale simile a quella del gruppo con FASD. Dopo aver misurato specifici aspetti dell’attenzione, i ricercatori hanno comparato la performance dei bambini con FASD con quella dei bambini di pari età mentale.

Come affermato da Kimberly Lane, studentessa Phd che ha condotto la ricerca, quando utilizziamo il termine attenzione, dobbiamo tenere presente che stiamo parlando di un concetto complesso, di una funzione multifattoriale. “Usando delle tecniche di valutazione più complesse dei vari aspetti dell’attenzione, è possibile ottenere un quadro migliore e più preciso delle difficoltà attentive osservate nei bambini con FASD”, aggiunge Lane. Per concludere è importante ricordare a insegnanti e genitori che le difficoltà che i bambini mostrano con l’attenzione possono essere meno importanti dei loro problemi più generali e che è necessario lavorare con loro così come sono.

BIBLIOGRAFIA:

Si manifesta con dei sintomi veri e propri, quasi sempre di tipo somatico, accompagnati da variazioni dell’umore e più o meno seri disturbi del pensiero che, da ossessivo, può arrivare perfino a piegare, a deformare la realtà in modo delirante.

Nel Medioevo in molti credevano che fosse una malattia mortale, perfino nell’antichità era conosciuta e temuta. Il mito ci racconta una storia, troppo lunga per essere riportata in questa sede, sui motivi per cui Amore non potè stare senza Follia.

Ricerche neurobiologiche anche recenti affermano che, quando si ama, cambiano la quantità e la qualità di alcuni neurotrasmettitori del cervello.

Ha suggestionato ed ispirato tutte le arti, contribuendo a realizzare le più commoventi opere.

Ha riempito i manicomi in anni in cui si veniva rinchiusi anche per futili motivi.

La follia d’amore priva gli esseri umani del più elementare buon senso… eppure nessun clinico moderno si azzarderebbe a fare una diagnosi del genere, applicandola come entità clinica a sè stante, preferendo altrimenti trattarla come depressione, ansia o disturbo delirante.

( Il ricercatore che ne troverà la cura risparmierà tante sofferenze al genere umano)

Gaetano Donizetti scrisse Lucia di Lammermoor, la più celebre pazza della storia della musica lirica nel 1835, su libretto di Salvatore Cammarano tratto da un romanzo dell’ allora assai celebre scrittore inglese Walter Scott.

Siamo in Scozia, sul finire del 1500, nel contesto delle violente lotte tra cattolici e protestanti.

Edgardo è l’ultimo erede dell’aristocratica famiglia di Ravenswood, da sempre in lotta con l’altrettanto nobile, ma ormai impoverita, famiglia di Ashton composta da Enrico e Lucia.

Nonostante l’odio antico che separa le due famiglie, Edgardo e Lucia si amano segretamente e appassionatamente.

Enrico, molto in collera con la sorella dopo la scoperta di questo amore illecito, cerca di convincerla in tutti i modi possibili, subdola persuasione, inganni, fino a vere e proprie minacce, a sposare un nobile ricco e potente che potrà salvarli dalla rovina.

Lucia, docile, già molto fragile per il recente lutto della madre e piena di dubbi sulla fedeltà di Edgardo che, nel frattempo, è dovuto partire, si sente costretta ad accettare questo matrimonio.

Ma, durante le nozze, Edgardo ritorna e, furibondo, maledice la donna che ama e giura vendetta.

Lucia è sopraffatta, attonita, spaventata, talmente confusa da non riuscire a spiegarsi, a giustificare nè a sè, nè all’amato, cosa sia successo. E’ in questa mancanza di senso, nel non essere compresa dal suo Edgardo e non solo nella possibile perdita, che germoglia il delirio.

Impazzisce e uccide l’ uomo che ha appena sposato.

Non è più in sè, vaneggia, oscillando tra la convinzione che finalmente può sposare Edgardo e l’allucinazione del fantasma che è arrivato a separarli definitivamente.

Infine, muore di dolore.

Edgardo, cui finalmente viene rivelata la storia, incapace di vivere senza Lucia si uccide pugnalandosi.

L’atmosfera è cupa, la musica sottolinea costantemente l’ineluttabilità di un destino cui nessuno può sottrarsi, dove si è costretti a giocare la partita secondo ruoli che non lasciano speranza.

Questa famiglia è psicotica, pensa il clinico, il comando di fedeltà al modello familiare è talmente totalitario e acritico da non lasciare spazio al desiderio personale, “dobbiamo essere così perché è stato detto che deve essere così, anche se non ne conosciamo più i motivi o essi stessi sono diventati anacronistici”, con l’imposizione di un mondo di valori e di regole che non possono essere messe in discussione, al di fuori delle quali non c’è che la pazzia o la morte (i due grandi timori dei pazienti ansiosi), ovvero la perdità di sè.

C’è il totale pessimismo e l’impossibilità di pensare in modo creativo per uscire dalla strada tracciata, chissà quanto tempo prima, da chi si giurò odio per sempre.

Su tutto aleggia una rigida fedeltà al copione e la colpa di non essere abbastanza conformi e schierati.

Un desiderio autonomo diventa alto tradimento e suscita terrore in chi l’ha solo immaginato.

Enrico rappresenta bene tutto questo: anche se a tratti ha dei dubbi sul sacrificio chiesto alla sorella, si giustifica (e giustifica la propria violenza) considerandolo un’azione morale, necessaria per recuperare la dignità della famiglia, bene superiore.

Forse è un po’ geloso del fatto che Lucia, pur se nei suoi modi sottomessi, stia cercando la libertà dai vincoli familiari e la realizzazione di un desiderio personale in contrasto con l’obbedienza cieca. La rabbia, rabbia invidiosa, lo spinge all’inganno, alle minacce; cerca di suscitare in lei, riuscendoci, il senso di colpa e la paura.

E Lucia?

Sin dalla Bibbia “lascerà il padre e la madre e i due saranno una carne sola” è l’amore e la sessualità che allontanano dalla famiglia d’origine per crearne una nuova (tranne che in alcuni pazienti psicotici). Lucia, dunque, racimolando il coraggio che le viene dalla passione, cerca di contrastare la sua sorte pur avendo il presentimento di una sciagura e sembra sapere, fin dall’inizio, che non ha speranza, in ciò intuendo la brutalità e la prepotenza del mito familiare.

Usa modi sottotono, cerca di suscitare compassione, si dibatte chiedendo pietà e non riesce veramente ad odiare questo fratello così poco comprensivo perché lei, invece, capisce che anche lui non ha alternative, entrambi vittime di un carnefice impersonale. Infine la resa, ma nello stesso momento in cui si arrende la realtà smette di essere tale e lei sprofonda nei suoi incubi.

E quando perfino l’uomo che ama non capisce ma la maledice, in questo manifestando la stessa poca fantasia del rivale, abbandona definitivamente la realtà e si sottrae, con la follia che la porterà a morire.

Ha appena ucciso l’incolpevole marito, i cortigiani stanno festeggiando le nozze e lei appare lugubre, sguardo fisso, sporca di sangue, assorta,”vede finalmente il suo matrimonio con Edgardo poi vede i fantasmi che lo impediranno, voce che rincorre altre voci, voce che racconta le allucinazioni, immagini contraddittorie ora di gioia ora di dolore e flauto che rinforza queste immagini rendendole ancora più vivide e ancora più inconciliabili.

Non può che rompersi, quel già precario equilibrio a malapena curato dai rari e piccoli momenti di speranza nel poter essere libera.

RIFERIMENTI:

LEGGI ANCHE:

Coprendo a 360 gradi il ruolo della psicologia clinica e la figura dello psicologo clinico all’interno del contesto di cura, il libro prende in considerazione sia la teoria di riferimento e l’ambito di applicazione, sia le tecniche di assessment, che le terapie ad oggi disponibili sulla scena italiana e internazionale, da un punto di vista teorico e di setting (individuale, famigliare o di gruppo).

Coprendo a 360 gradi il ruolo della psicologia clinica e la figura dello psicologo clinico all’interno del contesto di cura, il libro prende in considerazione sia la teoria di riferimento e l’ambito di applicazione, sia le tecniche di assessment, che le terapie ad oggi disponibili sulla scena italiana e internazionale, da un punto di vista teorico e di setting (individuale, famigliare o di gruppo).Elementi di Psicologia Clinica è un libro curato da Franco del Corno e Margherita Lang, edito da FrancoAngeli e uscito in una seconda edizione riveduta e ampliata alla fine dello scorso anno, dopo la prima fortunata edizione del 2005.

Il volume si propone come un utile strumento di lavoro e di apprendimento, sia da parte di un pubblico studentesco, che può così acquisire i primi concetti e le basi della psicologia clinica, sia da parte di un pubblico già “operativo” di psicologi clinici e psicoterapeuti. Coprendo a 360 gradi il ruolo della psicologia clinica e la figura dello psicologo clinico all’interno del contesto di cura, prende infatti in considerazione sia la teoria di riferimento e l’ambito di applicazione, sia le tecniche di assessment, che le terapie ad oggi disponibili sulla scena italiana e internazionale, da un punto di vista teorico e di setting (individuale, famigliare o di gruppo).

Il libro si apre con una prima sezione che introduce alla storia della psicologia clinica, raccontando come è nata a partire dalla filosofia e cercando un’applicazione più concreta delle teorie sull’uomo nella cura e nel trattamento dei disturbi, per poi passare attraverso i mutamenti storici e legislativi alla concezione della psicologia cinica odierna, che caratterizza una distinzione tra psicologi e psicoterapeuti, attraverso formazioni albi di riferimento differenti.

Infine, si apre un paragrafo ipotetico su come potrebbe svilupparsi in futuro la figura dello psicologo clinico, anche alla luce del calo di investimenti nella cura, prevenzione e riabilitazione di tutte le malattie, comprese quelle psichiche, sia per i professionisti singoli che per le strutture sanitarie, che devono scegliere in un modo sempre più mirato dove e quanto investire. Per questo, lo psicologo clinico di domani è una figura che per poter sopravvivere dovrà formarsi rapidamente su quelle che sono le first choice per i diversi problemi e ambiti di applicazione della psicologia clinica e del counselling. La parola chiave sembra essere l’approccio integrato di figure professionali, interventi e tecniche differenti, al fine di assicurare all’utenza l’ottimizzazione delle risorse e del denaro.

La seconda parte del libro è dedicata ai procedimenti di indagine diagnostica, a tutte quelle buone prassi e agli strumenti specifici che permettono di approdare a un corretto inquadramento del singolo paziente. A questo scopo, vengono esposte le diverse fasi dell’accertamento, dall’incontro con il paziente alla restituzione finale di quanto emerso, dedicando anche un intero capitolo alle difficoltà che possono sorgere in questo delicato momento di assessment con i pazienti che vengono definiti “difficili” per diagnosi o per problemi nell’alleanza con lo psicologo stesso.

Gli Autori affrontano le diverse componenti del colloquio in psicologia clinica, a partire dalle informazioni basilari sulle buone prassi e sui possibili problemi nella fase di contatto iniziale (richiesta di appuntamento, tipo di invio, raccolta di informazioni di base), per poi approfondire meglio le modalità per condurre una prima raccolta dei dati del paziente attraverso il colloquio, anche sulla base della teoria a cui il clinico fa riferimento. In quest’ottica, si scorgono diversi metodi di raccolta di informazioni, dalle interviste strutturate e semi-strutturate ai riepiloghi da compilare a cura del clinico una volta terminato il primo colloquio.

Infine, la quarta sezione è quella più consistente, sia da un punto di vista quantitativo (impiega quasi metà libro) che da un punto di vista tematico. È infatti la sezione in cui vengono illustrate, in ogni capitolo (15 in tutto) i diversi orientamenti ad oggi presenti sulla scena Italiana e mondiale. A partire dalla psicoanalisi e dagli approcci psicodinamici, gli autori riportano per ogni corrente i presupposti fondanti, la teoria della cura e della malattia che sottendono e le metodologie di intervento, seppur ovviamente non potendo approfondire in modo esaustivo ogni singolo indirizzo.

In questa seconda edizione, gli Autori hanno avuto la possibilità di aggiornare le diverse tecniche e i diversi approcci, aggiungendo quelli che fanno parte della cosiddetta terza ondata, come l’Acceptance and Commitment Therapy (ACT) e la Dialectical Behavior Therapy (DBT), oltre alla CBT standard (comportamentismo e cognitivismo). Inoltre, vengono riportate tecniche che combinano la componente cognitiva e la componente neuro-biologica, come l’Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) e la Sensorymotor Psychotherapy. Infine, vengono presentate terapie con setting non individuali, come la terapia famigliare e il lavoro con i gruppi clinico-terapeutici. Il capitolo che chiude il volume presenta altre psicoterapie diffuse e utilizzate come la Terapia della Gestalt e la Programmazione Neurolinguistica.

BIBLIOGRAFIA:

Come affermato da Christopher Cowan, direttore del Laboratorio Integrato di Neurobiologia del McLean e professore associato di Psichiatria alla Harvard Medical School, l’esposizione cronica all’uso di droghe causa dei cambiamenti nel cervello, cambiamenti che sarebbero il substrato biologico del passaggio da uso sporadico alla dipendenza. Cowan sottolinea l’importanza dello studio di tali cambiamenti, i quali ci permetterebbero di individuare le molecole responsabili dello sviluppo della dipendenza e permettere, quindi, di identificare dei nuovi trattamenti terapeutici.

Cowan sottolinea come la FMRP controlli la riorganizzazione e la forza delle connessioni cerebrali durante i processi sottesi al normale sviluppo del cervello. In accordo a tale funzione, essa giocherebbe un ruolo fondamentale anche nel cambiare le connessioni cerebrali che sottostanno all’assunzione ripetuta di cocaina.

“Sappiamo che l’esperienza può modificare il cervello in modo consistente. Alcuni di tali cambiamenti cerebrali ci aiutano, permettendoci di apprendere e ricordare. Altri cambiamenti sono dannosi, come quelli che avvengono negli individui con problemi di abuso di sostanze”, affermano Cowan e Smith. “Mentre FMRP permette agli individui di apprendere e ricordare in modo adeguato stimoli del loro ambiente circostante, essa controlla anche come il cervello risponde alla cocaina e finisce per rinforzare i comportamenti di dipendenza. Attraverso una migliore comprensione del ruolo di FMRP in tale processo, potremmo essere in grado di suggerire delle valide opzioni terapeutiche per prevenire o invertire tali cambiamenti cerebrali”.

Si laureò a Padova nel 1976, e potè partecipare alla vita della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) fin quasi dalla sua fondazione. Si specializzò in Italia nella SITCC e poi negli Stati Uniti dove ottenne il titolo di Supervisore dell’Institute for Rational-Emotive Therapy di New York. E’ stato direttore e responsabile del Centro Albert Ellis di Verona fino al 1991. Divenne socio didatta della SITCC e responsabile della sede di Verona della Scuola di Specializzazione dell’APC (Associazione di Psicologia Cognitiva) e dell’SPC (Scuola di Psicoterapia Cognitiva).

Il suo principale interesse fu la diffusione della terapia razionale emotiva comportamentale di Albert Ellis (REBT) in Italia, unendo i suoi sforzi a quelli di Cesare De Silvestri e Carola Schimmelpfennig.

Baldini, con l’aiuto di De Silvestri, promosse la I-RET (la I sta per Italia e “RET” è il termine usato fin o agli anni ’90 per indicare la REBT), un organo volto a promuovere la terapia di Ellis in Italia. L’I-RET fu in grado di organizzare un seminario condotto da Albert Ellis in persona a Verona nel 1993 e nel periodo 1996-2006 organizzò molti corsi di training REBT. Baldini ha anche pubblicato un libro di compiti terapeutico che include alcuni interventi REBT (Baldini, 2004).

Come uomo, era cordiale e allegro, amante dei piaceri della vita e della compagnia di allievi, amici e colleghi. Ogni estate -curioso del mondo- viaggiava in continenti lontani, per lo più in Africa.

Riferimenti:

Nel corso del ciclo vitale l’individuo costruisce l’identità sociale. Tale costrutto è composto da due dimensioni, una privata per se stessi e una pubblica per gli altri. Spesso l’identità per sé contiene le costrizioni che le agenzie formative hanno imposto durante l’età evolutiva. Nelle situazioni di stress capita, sovente, di percepire con più forza questi vincoli e allora non resta che riscoprire se stessi, in un’ottica liberatoria, per ristabilire l’equilibrio psicologico.

Nel corso del ciclo vitale l’individuo costruisce l’identità sociale. Tale costrutto è composto da due dimensioni, una privata per se stessi e una pubblica per gli altri. Spesso l’identità per sé contiene le costrizioni che le agenzie formative hanno imposto durante l’età evolutiva. Nelle situazioni di stress capita, sovente, di percepire con più forza questi vincoli e allora non resta che riscoprire se stessi, in un’ottica liberatoria, per ristabilire l’equilibrio psicologico.Ognuno di noi è portatore di emozioni, di modi di pensare e di abitudini che sono stati acquisiti nel corso dell’intero ciclo di vita. Questo bagaglio costituisce la nostra ricchezza, ma talvolta in esso sono insiti i semi del disagio, nella misura in cui tale apparato non ci appartiene o meglio ci appartiene solo in parte.

Al momento della nascita l’infante già possiede una microstoria che è fatta dalle percezioni che i genitori proiettano sul nuovo nato. Nell’immaginario genitoriale subentrano una serie di attribuzioni che consentono di costruire un’intelaiatura concettuale su cui si adagerà la vita dell’infante.

In altre parole, i genitori percepiscono il proprio figlio in base a quella che è stata la loro storia nella propria famiglia di origine. Questo determina un’ipoteca nell’accostamento emozionale al piccolo che influirà successivamente, ovvero l’esperienza di figlio, nel vissuto genitoriale, ha difficoltà ad essere separata dall’esperienza di genitore.

Così in questa piccola istituzione sociale che è la famiglia il nuovo nato si trova ad avere due genitori che sono contemporaneamente ancora figli dei propri genitori e questo incide sulla mappa concettuale che successivamente si formerà.

La diade genitoriale è chiamata a far incamerare al nuovo nato quelli che sono i prodotti culturali della società in cui vive, attraverso quel processo che va sotto il nome di socializzazione primaria. Per mezzo di tale procedura l’infante viene colonizzato al vivere sociale, che è fatto di abitudini, routine e modi di essere che riflettono la cultura dominante e che sono egemoni in quel contesto di vita.

In altre parole, con la socializzazione primaria il bambino interiorizza il mondo dei genitori. In questo modo si pongono le basi per una costruzione della personalità che è sintonica con la cultura nella quale si vive (Benedict, 1960).

Con il concetto di cultura si definiscono le convinzioni, le abitudini e le istituzioni sociali che caratterizzano una società. Le istituzioni traggono origine dai comportamenti individuali che si ripetono nel corso dello scorrere del tempo e che si consolidano in modelli di comportamento, che sono adottati da tutti gli individui che fanno parte della stessa società (Kardiner, 1965).

In pratica, il bambino si trova a dover assimilare nei primi anni di vita quella che è la struttura culturale della società in cui vive. Che questo non sia un atto indolore è rappresentato dalle ribellioni a cui il piccolo sovente accede, quando, attraverso le crisi di opposizione, che caratterizzano la sua crescita, vuol affermare il proprio io in termini differenti da quello che la volontà genitoriale vorrebbe.

Uno strumento potente per la trasmissione di questo mondo culturale è rappresentato dal linguaggio. In altri termini, attraverso il linguaggio la diade genitoriale provvede a socializzare il proprio figlio, per mezzo degli aspetti semantici e pragmatici che sottendono al dato linguistico.

La crescita dell’infante si struttura come una doppia storia, ovvero una storia di superficie fatta da tutti quei comportamenti, quelle abitudini e quei pensieri che privilegiano la sintonia con il mondo dei propri genitori, che è il mondo sociale, e una storia sotterranea, dove albergano le opposizione, ovvero quelle abitudini, quei comportamenti e quei pensieri che sono poco sintonici con i processi della socializzazione primaria.

In pratica, si crea una distanza fra quello che il bambino è e quello che in realtà deve essere se vuol continuare ad avere l’affetto dei propri genitori, la stima sociale dei suoi coetanei e di tutti quelli adulti con cui si interfaccia nel corso della suo ciclo di vita.

In questa maniera si sviluppa quello che Fromm, citato in Caprara e Gennaro (1994), definisce il carattere sociale, ovvero una struttura di personalità che è sintonica con l’ambiente nel quale il bambino vive. I due mondi, in realtà, procedono per percorsi paralleli.

Il primo si ipertrofizza e si implementa grazie ai riconoscimenti sociali che il piccolo riceve e che gli fanno adottare, in modo completo e profondo, le caratteristiche sociali del contesto in cui è immerso.

L’altro mondo, quello sotterraneo, vive di riverberi, che sono fatti di veri bisogni, di desideri ed di un’ideologia della vita che non collima con quella vigente nella cultura dominante. Man mano che la crescita procede si crea una discrepanza maggiore fra quello che Rogers, menzionato in Caprara e Gennaro (op. cit.), chiama vero sé e il mondo fittizio del sé condizionato dall’accettazione sociale.

Il bambino vorrebbe, ma non può. Deve adattarsi a quelle che sono le limitazioni dell’esserci, mentre la sua persona vorrebbe tutta la libertà dell’essere, ovvero una libertà incondizionata, come afferma Binswanger, riportato in Caprara e Gennaro (op. cit.).

In questo periodo la sua storia è fatta da due movimenti contrastanti, sintonici con i due mondi vissuti interiormente, che sono l’obbedienza e la disobbedienza. Il non perdere l’affetto dei propri genitori e delle altre figure carismatiche che entrano nella sua vita lo induce ad essere obbediente, l’amore per la libertà e per la sperimentazione lo spingono alla disobbedienza.

In questa fase, come Piaget (1972) segnala, la morale del bambino è eteronoma, ovvero deriva dai divieti posti dalla volontà genitoriale, che sono vissuti come norme imposte dai genitori e non come propri desideri e per questa ragione non sono ancora interiorizzati.

La crescita, dal punto di vista sociale, si completa nel corso degli anni con quella che Berger e Luckmann (1969) chiamano socializzazione secondaria, ovvero quel processo che induce ad interiorizzare i saperi professionali e che determina il possesso di un lessico, di una metodologia e di una ideologia della realtà sintonica con la scelta lavorativa che si compie.

Attraverso questo lungo percorso l’individuo acquisisce la propria identità sociale, che come Dubar (2004) avverte, è costituita da due componenti, cioè l’identità per sé e l’identità per l’altro.

Entrambe si formano attraverso dei processi sociali, in quanto alla base di esse ci sono delle procedure che coinvolgono l’alterità o se stessi, in qualità di soggetto sociale.

In pratica, nel corso della storia individuale, le due identità, da cui è composta l’identità sociale, si strutturano attraverso due processi ben precisi:

Nello specifico, attraverso la propria storia di vita o biografia si costruisce l’identità sociale per sé e attraverso le interazioni sociali si realizza l’identità per l’altro, che permette di essere percepiti dall’alterità.

L’identità per sé è costituita da i due mondi di cui si diceva. In pratica, l’individuo costruisce questa idea di sé, tramite quello che è, ma in tale identità sono contenuti anche i germogli di quello che non è e che, di fatto, vorrebbe essere. L’identità per l’altro si costituisce nel corso della propria storia mediante le varie esperienze che portano a stare con gli altri.

In tali circostanze, noi forniamo il materiale, attraverso il mostrarci, l’essere e il reagire, che consente agli altri di farsi un’idea di noi.

In alcune circostanze, specificatamente nelle situazioni di stress, l’identità per sé si sfibra nei due mondi, da cui è composta, ovvero quello palese che ha costituito l’immagine che si ha di sé e quello più intimo dove sono sepolti i veri bisogni e i desideri.

In questa circostanza tale realtà profonda reclama di uscire allo scoperto inviando segnali, che incrementano l’insoddisfazione e il senso di infelicità. In questo frangente diventa imperativo riscoprire se stessi, in pratica far emergere quello che per diverso tempo si è tenuto ai margini. Tale mondo è fatto di creatività, di cambiamenti, del dare un senso diverso alla propria vita, al proprio lavoro, ai rapporti con gli altri.

In altre parole, il mondo parallelo, che ha costituito l’altra faccia dell’identità, invita a cambiare vita, a riscoprire cose che nel corso degli anni sono state abbandonate per far posto ad una serie di doveri e responsabilità, il più delle volte non in sintonia con i veri bisogni.

Ecco allora riscoprire il vero sé, per mezzo di attività nuove, più gratificanti o semplicemente cambiando la maniera di percepire se stessi e la propria vita. È un modo per ritornare a provare il piacere di essere se stessi, in una prospettiva di liberazione, che, come Bauman (2011) osserva, presuppone il liberarsi da vincoli o catene, che il più delle volte sono solo nella mente.

ARGOMENTI CORRELATI:

ARTICOLO CONSIGLIATO:

BIBLIOGRAFIA:

Medico, psicoterapeuta, psicopedagogista. Insegna, come docente a contratto, Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Psicologia delle Diverse Abilità, Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

LE RECENSIONI DI STATE OF MIND

“Nulla è completamente originale. Tutto è influenzato da ciò che è stato prima.” Con queste parole di Lorna Wing, psichiatra britannica e madre di un’autistica, si apre questo interessantissimo libro e le pagine a seguire danno prova di ciò, ricordandoci costantemente che non si può andare da nessuna parte se non si conosce la strada percorsa da chi ci ha preceduti.

“Nulla è completamente originale. Tutto è influenzato da ciò che è stato prima.” Con queste parole di Lorna Wing, psichiatra britannica e madre di un’autistica, si apre questo interessantissimo libro e le pagine a seguire danno prova di ciò, ricordandoci costantemente che non si può andare da nessuna parte se non si conosce la strada percorsa da chi ci ha preceduti.I personaggi raccontati dall’autore sembrano infatti cedersi il testimone dopo aver dato il loro personale contributo nella scrittura della storia dell’autismo che ha inizio negli anni ‘30 e, fortunatamente, continua ad appassionare ancora oggi professionisti, parenti e le stesse persone autistiche.

C’è chi si distingue per ambizione, chi per umanità e chi per coraggio ma in ogni caso si tratta di vite che hanno lasciato il segno, che hanno contribuito a far sì che l’autismo sia riconosciuto oggi come una sindrome neurobiologica per la quale non esiste alcun trattamento efficace che pretenda una guarigione in termini di adesione totale alla cultura neurotipica e che non chiami quindi in causa anche l’ambiente sociale in cui il soggetto autistico è inserito.

Molti sono gli insegnamenti che si possono trarre dalla lettura di queste pagine, soprattutto per noi professionisti che desideriamo contribuire a scrivere le pagine a venire di questa storia.

Primo fra tutti ho avvertito un grosso richiamo alla responsabilità personale.

Le idee di molti professionisti del passato hanno infatti condizionato anche drasticamente le vite di molti pazienti. Basti pensare all’enorme influenza che il libro di Bruno Bettelheim, The Empty Fortress (1967), in cui riconosceva nei disturbi emotivi delle madri la causa dell’autismo dei figli, ebbe sulle vite di molti autistici e delle loro famiglie.

E se pensiamo di essere troppo piccoli per fare la differenza, forse dovremmo ricordarci di persone come Sybil Elgar, la prima insegnante inglese ad occuparsi di autismo nei primi anni ‘60, che mossa dallo sconcerto a seguito di una visita a un ospedale di Londra per bambini con gravi disturbi mentali, ideò un metodo strutturato di insegnamento rivolto ai bambini autistici assolutamente controcorrente rispetto ai metodi tradizionali dell’epoca ma che permise ai suoi allievi di fare numerosi progressi e gettò le basi di molti degli attuali approcci all’insegnamento rivolti ai bambini con disturbi dello spettro autistico, come per esempio l’impiego di supporti visivi.

Questo ci insegna che umanità, buon senso, ascolto e coraggio dovrebbero indurci a sperimentare cose nuove, piuttosto che aderire senza spirito critico a ciò che ci viene insegnato.

Un’altra cosa che noi professionisti non dovremmo dimenticare dalla lettura di questo libro, è l’enorme influenza che le associazioni di genitori hanno avuto nel promuovere la ricerca e nel diffondere metodi di intervento ritenuti efficaci.

Insomma, se davvero tutto è influenzato da quel che viene prima e siete interesssati all’argomento, abbandonatevi a questo libro, non potrà che avere una buona influenza su di voi.

ARGOMENTI CORRELATI:

ARTICOLO CONSIGLIATO:

BIBLIOGRAFIA:

Anche lo stress è contagioso: semplicemente guardare un’altra persona vivere una situazione stressante può essere sufficiente per far sì che il nostro corpo rilasci cortisolo, l’ ormone dello stress. Questi sono i risultati di uno studio del Max Planck Institute for Cognitive and Brain Sciences di Lipsia e dell’Università di Dresda. Tale forma empatica di stress sembra insorgere prima di tutto tra i partner di una coppia.

Tuttavia anche l’osservazione attraverso dei filmati di estranei esposti a situazioni stressanti può “allertare” alcune persone. Dunque il contesto in cui viviamo – se (come è probabile che sia) popolato da persone stressate- può influenzare in qualche misura la nostra risposta allo stress e un’aumentata concentrazione del cortisolo.

I ricercatori hanno chiesto ad alcuni soggetti (tra cui anche partners di una coppia) di sottoporsi a task stressanti (risolvere complessi compiti matematici e sostenere una sorta di colloquio), mentre altri soggetti avevano il compito di osservare attraverso uno specchio unidirezionale quello che accadeva al soggetto coinvolto nei task. In generale, il 30% degli osservatori ha dimostrato un significativo aumento dei livelli di cortisolo, e tale effetto era ampiamente più diffuso (40% degli osservatori) nel caso in cui si osservasse il proprio partner in una situazione stressante. Quindi, sembrerebbe che la vicinanza emotiva sia un facilitatore ma non una condizione necessaria affinchè si verifichi tale meccanismo di contagio dello stress.

I risultati dello studio debellano anche un comune pregiudizio riguardante le differenze uomo e donna: uomini e donne presentano in eguale misura e con simile frequenza risposte stressanti “empatiche” a fronte dell’osservazione dello stress altrui; anche se nei self-report le donne tendono ad autovalutarsi come più empatiche rispetto alle autovalutazioni degli uomini. E’ interessante notare che tale autovalutazione attraverso self-report non venga poi supportata da misure fisiologiche oggettive della risposta stressante a livello fisiologico alla visione di consimili in situazioni stressanti.

Lo stress rappresenta un problema soprattutto nelle sue forme di cronicità, mentre una risposta di stress puntuale ha una sua funzione evolutiva: di fronte a un pericolo, il nostro corpo risponde con un aumento del cortisolo che ci consente di affrontare o fuggire dalla situazione. La cronicità di elevati livelli di cortisolo può però avere effetti negativi sul sistema immunitario a lungo a termine; e se la semplice osservazione dello stress altrui può “attivarci” in tale direzione, vale la pena considerare alcune modalità di regolazione emotiva che ci consentano di modulare la nostra risposta quando questa si presenta regolarmente sotto forme stressanti.

ARGOMENTI CORRELATI:

ARTICOLI CONSIGLIATI:

BIBLIOGRAFIA:

Serata di chiusura del V Psicologia Film Festival

Dedicata al ricordo di Ferdinando Rossi, preside della facoltà di Psicologia

Martedì 20 maggio Maggio

Cortile di Palazzo Badini, via Verdi 10, Torino

ingresso libero

ore 19,15 Apericena stile “Bellavita” – porta un piatto da condividere

ore 21,15 proiezione del film

RUN & JUMP

di Steph Green (2013)

presentato dalla dott.ssa Patrizia Gindri

…e a seguire dibattito

Il Collettivo di Psicologia organizza la serata conclusiva della V edizione dello Psicologia Film Festival, martedì 20 maggio presso il cortile di Palazzo Badini (via Verdi 10, Torino), che sarà dedicata alla memoria di Ferdinando Rossi, Preside della Facoltà di Psicologia scomparso prematuramente ad inizio anno. L’appuntamento ad ingresso libero inizierà alle ore 19,15 con un aperitivo condiviso, e a seguire, alle ore 21,15, la proiezione di Run & Jump di Steph Green. Il film sarà presentato dalla dott.ssa Patrizia Gindri che condurrà anche il dibattito. La serata è organizzata in collaborazione con l’Associazione Museo Nazionale del Cinema e Videocommunity

Il film

Run & Jump, racconta una storia ambientata nella campagna irlandese dove Venetia, a seguito di un ictus, si ritrova a fare i conti con un marito, Conor, mutato nel carattere e nelle abitudini. L’estraneo è Ted, neuropsicologo venuto dagli Usa, presumibilmente più interessato alla disamina di un caso scientifico piuttosto che ai progressi dell’uomo, che (forse) non ha più fatto ritorno? Come andare avanti, superando lo spettro del confronto tra presente e passato? Le metamorfosi inattese e i tentativi di adattamento di una famiglia che deve imparare a crescere intorno alla figura di un nuovo marito, padre, figlio (e oggetto di studio).

L’opera prima di Steph Green, statunitense di nascita ma divisa tra Los Angeles e Dublino, ravviva una certa tradizione di cinema europeo, capace di fare i conti con sentimenti scricchiolanti e famiglie da ricomporre. Un cinema che mette a nudo le sfere più intime, accogliendo un estraneo – un ricercatore armato di videocamera, lo spettatore – tra le mura domestiche, senza bisogno di nascondere cocci e panni sporchi sotto il tappeto del pudore. Dramma dei sentimenti che si racconta, con spontaneità e leggerezza, a suon di sussurri e grida, che danza il ritmo di balli notturni e corse in bicicletta sotto la pioggia.

Ciò che mi ha attratto verso questo film è stato il punto di vista unico della sceneggiatura: questa non è la storia di un uomo che si riadatta alla vita dopo un infarto, ma di una donna che si adatta a un nuovo uomo. Questo aspetto della vicenda non è raccontato spesso e io non l’avevo mai trovato scritto in questo modo. La sceneggiatura di Aibhe rappresentava il classic triangolo amoroso in un modo nuovo, in un mondo diverso, in cui la relazione tra due persone si sviluppava in un modo riservato e realistico, mai autoreferenziale. Durante il nostro primo incontro Aibhe mi ha detto che voleva fare un film su come le cose non vadano sempre bene. – Steph Green

La regista

Steph Green, selezionata come uno dei nuovi 25 volti del cinema indipendente da Filmmaker Magazine, è nata a San Francisco e passa il suo tempo tra Los Angeles e Dublino, in Irlanda. Il corto New Boy ha ricevuto una nomination per un Oscar nel 2009, e ha continuato a vincere premi incluso il Tribeca Film Festival nel 2009. La sua sceneggiatura per Run & Jump, scritta in collaborazione con Ailbhe Keogan, è stata selezionata per i Sundance Screenwriting labs e per la Berlinale Script Station. Run & Jump è il suo primo lungometraggio, ed ha avuto la sua première al Tribeca Film Festival nel 2013.

Patrizia Gindri

Psicologa e psicoterapeuta responsabile del servizio di Psicologia del Presidio Sanitario San Camillo; è docente del corso di Riabilitazione Neurocognitiva. Si occupa di disturbi pervasivi i dello sviluppo, in particolare di autismo e sindrome di Asperger, nonché di neuropsicologia dell’invecchiamento, dei fenomeni quali neglect e anosognosia. Infine, si dedica all’attività libero professionale di psicoterapeuta.

In caso di mal tempo la serata sarà rinviata a martedì 27 maggio. Seguiteci su facebook per rimanere aggiornati

Vi aspettiamo numerosi

VAI ALLA PAGINA DEL PSICOLOGIA FILM FESTIVAL

Milko Prati, Ilaria Merici

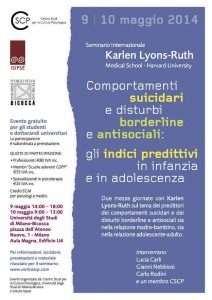

Lo scorso week end (9-10 maggio 2014) a Milano si è tenuto un convegno sul tema degli indici predittivi di comportamenti suicidari e borderline. Organizzato dall’Istituto ISIPSÉ (Istituto di Specializzazione in Psicologia Psicoanalitica del Sé e Psicoanalisi Relazionale) in collaborazione con il CSCP (Centro Studi per la Cultura Psicologica) e l’Università Bicocca, ha visto come relatrice una delle personalità di maggior rilievo della psicologia evolutiva internazionale, la Professoressa Karlen Lyons-Ruth.

Lo scorso week end (9-10 maggio 2014) a Milano si è tenuto un convegno sul tema degli indici predittivi di comportamenti suicidari e borderline. Organizzato dall’Istituto ISIPSÉ (Istituto di Specializzazione in Psicologia Psicoanalitica del Sé e Psicoanalisi Relazionale) in collaborazione con il CSCP (Centro Studi per la Cultura Psicologica) e l’Università Bicocca, ha visto come relatrice una delle personalità di maggior rilievo della psicologia evolutiva internazionale, la Professoressa Karlen Lyons-Ruth.Il Dott. Carlo Rodini ideatore dell’iniziativa, ha aperto il convegno presentando il prezioso contributo scientifico fornito dagli studi di Karlen Lyons-Ruth nel campo della psicologia dello sviluppo all’interno della matrice della Contemporary Psychoanalisys, in particolare rispetto al lavoro del Boston Change Process Study Group.

La relatrice si è focalizzata nel corso della prima giornata sull’infanzia e l’età scolare, per poi passare il giorno successivo all’adolescenza. La base di partenza è stato uno studio longitudinale realizzato con lo scopo di capire il ruolo a lungo termine delle esperienze precoci sullo sviluppo della psicopatologia dei bambini, attraverso valutazioni multimodali e multidisciplinari.

I risultati dello studio longitudinale hanno permesso di mostrare che ci sono fattori predittivi nell’infanzia, nell’età scolare (K. Lyons-Ruth 2013;15(5-6):562-82) e nell’adolescenza (K. Lyons-Ruth 2013 Apr 30;206(2-3):273-81) dell’espressione del disturbo borderline di personalità e di comportamenti autolesivi e suicidari.

Questi i fattori:

K. Lyons-Ruth ha tenuto a precisare che i risultati dello studio non devono essere interpretati come un effetto domino, ha infatti affermato: “L’infanzia contribuisce ma non determina cosa succede dopo”. Lo stile di attaccamento disorganizzato pertanto non è conferma di per sé dell’espressione futura di un disturbo borderline di personalità.

In particolare, le evidenze cliniche di maggior rilievo riguardano la confusione di ruolo nell’interazione bambino-genitore che è:

La discussione in plenaria è stata animata soprattutto per quanto riguarda le possibili ulteriori aree di indagine: quale ruolo gioca il padre? Quali possono essere i fattori preventivi ed eventualmente riparativi? Questioni ancora aperte che stimolano la ricerca e potranno essere oggetto di studio nel futuro.

ARGOMENTI CORRELATI:

ARTICOLO CONSIGLIATO:

BIBLIOGRAFIA:

Un manuale completo, chiaro e di immediato utilizzo: ogni capitolo è corredato di tabelle di riferimento per il corretto impiego delle scale, e di utili esempi; uno strumento da tenere nella cassetta degli attrezzi sia per chi si appresta per le prime volte all’utilizzo del MMPI, sia per chi da anni ci lavora, senza mai dimenticare l’importanza dell’aggiornamento e la curiosità di comprendere, approfondire e integrare le informazioni che si possono ricavare dallo strumento, tenendo bene a mente l’unicità del cliente.

Un manuale completo, chiaro e di immediato utilizzo: ogni capitolo è corredato di tabelle di riferimento per il corretto impiego delle scale, e di utili esempi; uno strumento da tenere nella cassetta degli attrezzi sia per chi si appresta per le prime volte all’utilizzo del MMPI, sia per chi da anni ci lavora, senza mai dimenticare l’importanza dell’aggiornamento e la curiosità di comprendere, approfondire e integrare le informazioni che si possono ricavare dallo strumento, tenendo bene a mente l’unicità del cliente.L’introduzione di Abbate, descrive in modo semplice e chiaro, utilizzando non meglio azzeccata metafora del vestito, le caratteristiche principali dello strumento, ponendo enfasi a quelle che lo rendono unico e al tempo stesso parte integrante e necessaria di una valutazione che voglia essere completa della persona che ci troviamo di fronte.

L’MMPI non è un questionario, come spesso viene trattato, ma è un Inventario, in quanto il soggetto ha il compito di scegliere tra tutta una serie di frasi quelle che meglio lo descrivono, e mentre lo fa è come se svolgesse un compito cognitivo: si trova di fronte ad un costrutto e deve decidere se appartiene o meno ad un gruppo (fai parte di quelli che ogni mattina leggono il giornale?). Per tornare alla metafora del vestito, se scegliere un paio di jeans piuttosto che un altro.

Non ci dice niente sulle dinamiche interne, sulle Rappresentazioni interne di Sé e degli altri, evidenziando invece gli aspetti di stato e il grado di gravità di uno specifico disturbo; per questo motivo, se si volesse avere una buona Valutazione Diagnostica, soprattutto in ambito peritale, si dovrebbe far riferimento a altri strumenti, come il Rorschach, che consente invece una misurazione di tratto.

Viene offerta una panoramica partendo dall’MMPI-2 vicino all’MMPI per arrivare lentamente all’MMPI 2 –RF, passando attraverso le nuove scale PSY 5, le Restructured Clinical Scales, le Content Component Scales, per impadronirsi di uno strumento veramente nuovo, da inserire in un’ottica di assessment più attuale e senza nostalgia del buon vecchio MMPI, di cui non sentiremo la mancanza.

Nel primo capitolo si fa una disamina storica, partendo dalle origini, attraversando le diverse revisioni e i diversi sviluppi, fino alla versione attuale, l’MMPI-2 RF (Restructured Form) del 2008, con una totale revisione del questionario, tale da farlo essere uno strumento completamente diverso (Abbate, 2014).

Il seconda capitolo è dedicato alla Somministrazione ed è a mio parere molto utile, soprattutto per chi si avvicina allo strumento, in quanto merita (così come vengono descritti) tutta una serie di accorgimenti che mai dovrebbero essere trascurati, quali l’attenzione al contesto di somministrazione, i limiti di età, il quoziente intellettivo, le capacità di lettura e comprensione del testo, la capacità di tollerare un compito lungo, problemi uditivi e visivi, patologie psichiatriche e, infine, le modalità con cui congedare il soggetto.

Nel terzo capitolo vengono analizzate le scale di validità, che nello specifico fanno riferimento alla verifica del modo in cui il soggetto ha partecipato al test: con quale disponibilità si presenta, se e quanto è stato sincero e con quanta accuratezza ha risposto alle domande, consentendo inoltre di rilevare la tendenza a presentare un’immagine più negativa della realtà, esagerandola, oppure la tendenza a sottostimare le difficoltà, altri indici e diverse modalità di configurazione delle scale, che nell’insieme consentono una buona stima dei risultati e quindi dell’interpretabilità del profilo.

Il quarto capitolo è dedicato interamente alle scale cliniche (con anche l’introduzione delle scale cliniche ristrutturate), alla loro suddivisione in scale nevrotiche, psicotiche e di atteggiamento, e alle rispettive sottoscale; si evidenzia come la natura categoriale delle scale cliniche originali ci impone di “fidarci”principalmente delle inferenze basate sui punteggi estremi; ciò nonostante si sottolinea l’importanza e la necessità, per un buon clinico e testista, di non applicare in modo acritico e diffuso l’interpretazione del punteggio. È bene illustrato il significato dei punteggi bassi, l’utilizzo più utile delle sottoscale e infine la configurazione possibile delle triadi nevrotica e psicotica.

Il quinto capitolo è dedicato all’interpretazione del profilo con code-type, ovvero per “codice”, il cui risultato è dato dai numeri delle due o tre scale che presentano il punteggio più elevato e che sono combinate tra loro: in letteratura sono presenti le descrizioni dei codici che si presentano con maggiore frequenza, ma, come gli stessi autori precisano, Weiner e Greene (2008, p.150) sottolineano che ogni affermazione presente in un codice, va considerata come un ipotesi da verificare attraverso il colloquio e la storia clinica del soggetto. Di grande utilità sono a mio parere le tabelle che riportano le corrispondenze tra le scale cliniche dell’MMPI-2 e i criteri diagnostici asse I e asse II (disturbi clinici e disturbi di personalità) del DSM-IV.

Il sesto capitolo inizia con un excursus storico delle le scale di contenuto, che consentono di ampliare le interpretazioni e le implicazioni dei punteggi ottenuti dalle scale cliniche, e approfondisce la loro suddivisione in base a ciò che misurano: i comportamenti sintomatici interni, le tendenze aggressive esterne, l’autopercezione negativa e i problemi generali; si sottolinea inoltre come queste siano in realtà delle dirette affermazioni, cioè quanto il soggetto di vuole effettivamente riferire, e in tal senso andrebbero prudentemente considerate in una visione d’insieme.

Il settimo capitolo illustra in ultimo le scale supplementari, sempre con relativa suddivisione in gruppi in base ai costrutti che valutano, le scale PSY 5 per la valutazione dei tratti di personalità, quali Aggressività, Psicoticismo, Alterazione dell’autocontrollo, Nevroticismo e Introversione (rilevanti sia nel normale funzionamento della persona, sia in situazioni di difficoltà) mai da considerare in modo indipendente ma sempre all’interno dell’intero protocollo e, infine gli item critici e il loro utilizzo.

L’ottavo capitolo è dedicato ai dati normativi, mentre il nono capitolo illustra il sistema di scoring che può essere sia manuale che computerizzato e le procedure interpretative, rispetto alle quali, a mio parere, è ben sottolineato come non si possa trattare della “semplice messa insieme” degli elementi ricavati, ma bensì si debba tenere conto di tutti gli aspetti emersi e della loro integrazione armonica.

In tal senso viene presentata, tra i diversi metodi, quella che agli stessi autori sembra essere una strategia interpretativa corretta e utile, strategia ramificata o ad albero, che parte dalle scale cliniche di base con valori significativi e integra le altre scale.

Il decimo capitolo riguarda gli ultimi sviluppi dell’MMPI-2, dalle Scale Cliniche Ristrutturate nate, così come riferito dagli stessi autori, con l’intento di migliorarne l’interpretabilità e ampiamente descritte, fino alla versione dell’MMPI-2-RF, che si presenta come un questionario autonomo, un’alternativa, una sorta di versione ridotta, della quale vengono descritte le caratteristiche indicado i punti in comune e di differenza con MMPI-2, i punti di forza e di debolezza.

Nell’undicesimo capitolo vi è una breve introduzione dell’MMPI Structural Summary, uno schema per l’esame supplementare di scale e punteggi del test, che non intende soppiantare o sostituire la strategia tradizionale di interpretazione mediante code-type, ma di un utilizzo congiunto; viene illustrato il formato dell’MMPI-2 SS con a conclusione un esempio di caso e rispettivo Report.

L’ultimo capitolo è dedicato alla presentazione completa di un caso clinico, i cui punteggi sono ottenuti con il programma di scoring edito dal Giunti-OS e allegati in Appendice, con il confronto con l’MMPI-2-RF per lo stesso caso.

ARGOMENTI CORRELATI:

ARTICOLO CONSIGLIATO:

BIBLIOGRAFIA:

In ambito psicologico ed etologico, è stato studiata la contagiosità dello sbadiglio: nel caso dei primati umani e non umani vedere consimili sbadigliare può facilmente portare a riprodurre lo sbadiglio. Ma come si spiega questo fenomeno? Diversi studiosi sostengono che l’effetto contagio dello sbadiglio sia uno dei modi di espressione dell’empatia: il livello di vicinanza affettiva (familiari vs. amici vs. sconosciuti) influenzerebbe la probabilità di incappare in involontari e contagiosi sbadigli. Tuttavia pochi studi si sono finora avventurati nello studio della variabilità individuale che modula la tendenza a farsi contagiare dallo sbadiglio. Come spesso accade lo studio delle differenze individuali può gettare nuova luce sul fenomeno in sé, sulle sue radici e funzioni.

Secondo un nuovo studio della Duke University, l’empatia e la tendenza al contagio emotivo non sarebbero fattori esplicativi della variabilità individuale alla contagiosità dello sbadiglio. 328 soggetti sono stati reclutati per la ricerca ed è stato loro chiesto di guardare un video della durata di tre minuti di altre persone che sbadigliavano: a ciascuno di loro è stato indicato di fare un click sul PC ogni volta che si ritrovavano a sbadigliare guardando il video. Inoltre i ricercatori hanno misurato anche alcune funzioni cognitive, il livello di empatia e di contagio emotivo, di stanchezza e di sonnolenza.

Sorprendentemente, le variabili di empatia e intelligenza non hanno presentato alcuna correlazione significativa con la tendenza a farsi contagiare dallo sbadiglio. E’ invece, l’età a presentare correlazioni significative inversamente proporzionali con la propensione a farsi contagiare dallo sbadiglio: la maggior parte di soggetti più suscettibili al contagio erano soggetti di età inferiore ai 25 anni, mentre le persone più anziane hanno dimostrato meno probabilità di riprodurre spontaneamente sbadigli guardando consimili sbadigliare. Ad ogni modo, una gran quota di suscettibilità al contagio per tale comportamento ancestrale rimane ancora statisticamente non spiegata, altre ricerche sono necessarie per indagare quali fattori possono esplicare la complessità di tale variabilità individuale.

ARGOMENTI CORRELATI:

ARTICOLI CONSIGLIATI:

BIBLIOGRAFIA:

DONNA BARBUTA SEMPRE….CRITICATA:

DONNA BARBUTA SEMPRE….CRITICATA:

essere transgender non è solo sorrisi e paillettes.

Sin qui nulla di strano.

Conchita pero’ si è presentata sul palco, vestita come farebbe una giovane donna ad un gran galà, lunghi capelli castano scuro che adornano un viso aggraziato, occhi ammaliatori e…..una folta barba scura!

Conchita infatti è biologicamente un uomo e si chiama Thomas Neuwirth.

Prima della meritata vittoria, numerose sono state le polemiche da parte di politici ed opinionisti, critiche ed accuse che si susseguono tutt’ora, verso l’immagine particolare che l’artista ha portato sul palco in Mondovisione. La partecipazione di questa cantante ha infatti “scomodato” il parlamentare russo fautore della famigerata legge tacciata di omofobia il quale ha accusato Conchita di essere una pervertita e di rappresentare il futuro degrado dell’integrazione Europea. La proposta da parte della Bielorussia, invece, è stata di usare tecnologie digitali per oscurare l’esibizione della brava artista.

Fortunatamente entrambe le richieste sono state respinte.

Un recente studio ha rilevato su circa 152 soggetti transgender, numerosi episodi di stigma da parte persino dal personale sanitario (Kosenko et al.,2013). Le persone transgender devono affrontare una forte discriminazione nella vita di tutti i giorni e questo puo’ portare già ad un isolamento marcato in grado di aumentare il rischio di depressione e ansia , disturbo post-traumatico da stress e abuso di sostanze.

La ricerca ha rilevato che, nonostante ciò, molti individui transgender esitano comunque a cercare terapie adeguate per paura di essere maltrattati persino da chi dovrebbe averne cura. Non solo, in questi casi, i disturbi alimentari e dell’immagine corporea rischiano di acutizzarsi (Mian, 2006) e questo anche perché non vi è ancora una cultura fra i clinici di indirizzare le specifiche problematiche dei transgender con protocolli e metodiche adeguati a causa della poca conoscenza rispetto al mondo LGBT e la possibilità di incorrere nella stigma di cui sopra.

Interessante lo studio condotto su due soggetti transgender biologicamente di sesso maschile (si definiscono “male to female”) che soffrivano di un disturbo alimentare e dell’immagine corporea (Murray et al., 2013). Questi, avevano modificazioni del rapporto verso il proprio corpo ed il cibo in relazione all’identita’ di genere durante il corso della propria vita. Quando si trovavano ad orientarsi verso l’apparire femminile, erano presenti i tipici sintomi delle donne colpite da anoressia nervosa, quali il forte desiderio di magrezza, l’insoddisfazione corporea e la restrizione calorica. Al contrario, mentre incarnavano le fattezze biologicamente espresse dal proprio sesso, si ritrovavano a ossessivizzarsi verso un corpo muscoloso e ad essere maggiormente vulnerabili ad episodi di discontrollo orale (cio’ che comunemente definiamo come abbuffata).

Come il corpo veniva vissuto e “pensato” modificava il comportamento alimentare e la percezione corporea. Ma che significato aveva tutto questo per i singoli individui?

In particolare, per il primo, la magrezza serviva come una sorta di “strategia difensiva” per autogiustificare l’impossibilita’ a poter generare dei figli, mentre per il secondo, la muscolosità era funzionale a giustificare la propria sofferta omosessualità.

Quest’ultimo risultato sembra coincidere con uno studio che ha preso in esame piu’ di 400 uomini gay o bisessuali al Toronto LGBT Festival del 2008. Gli studiosi cercavano una correlazione fra il cosiddetto “drive for muscolarity” o desiderio di muscolosità ed altri parametri (età, peso, grado di educazione etc etc) riscontrando in estrema sintesi, che l’internalizzazione della omonegativita’ era proporzionale con il desiderio di avere un corpo eccessivamente muscoloso (Brennan et al., 2012).

Il termine “omonegatività interiorizzata” indica un conflitto tra la propria disposizione sessuale e la propria immagine di sé, caratterizzato da imbarazzo, vergogna, depressione e talvolta ideazione suicidaria.

Per i colleghi, consiglio di avvicinarsi con ancora maggiore sensibilita’ a questo mondo con approcci modulari che tengano conto che l’immagine corporea riveste un ruolo predominante e che fa da fil rouge sul resto (Wilhelm et al., 2011; Mian & Gerbino, 2009). Ai membri della comunità LGBT, consiglio di evitare qualsiasi approccio terapeutico o di supporto psicologico che miri a qualsiasi livello ed in qualsiasi modo ad accusarli o colpevolizzare le proprie scelte.

LEGGI ANCHE: Curare i gay? Oltre l’ideologia riparativa dell’omosessualità

Ritornando a Conchita, molti possono avere visto nella sua immagine un collegamento, ad esempio, con il discusso film del 1932 di Tod Browning intitolato “Freaks” ambientato in un circo dove era presente una donna barbuta.

Niente di piu’ lontano da qui.

L’immagine per i transgender è molto, ma l’immagine che vediamo non è tutto. L’utilizzo di queste fattezze aldilà delle facili polemiche o critiche, puo’ rappresentare un modo per Thomas/Conchita di comunicare all’ascoltatore di andare oltre cio’ che la vista gli pone dinanzi. Con il tempo, sarà dato piu’ spazio alle indubbie capacità di Conchita/Thomas e non, come troppi superficialmente fanno, al suo essere una donna con la barba.

POTREBBE INTERESSARTI: Body Image Modular Therapy – Training di primo livello – Immagine Corporea

BIBLIOGRAFIA:

Emanuel Mian. Psicoterapeuta, PhD in Neuroscienze.

Docente nel Master in “Dietistica e Nutrizione Clinica”- Università di Pavia

I risultati dello studio hanno mostrato che sia la CBT che l’EMDR sono risultati efficaci nella cura del disturbo, con un maggiore mantenimento dei risultati dell’EMDR a 1 anno di distanza.

I risultati dello studio hanno mostrato che sia la CBT che l’EMDR sono risultati efficaci nella cura del disturbo, con un maggiore mantenimento dei risultati dell’EMDR a 1 anno di distanza.La Terapia Cognitivo Comportamentale ha largamente dimostrato di essere la terapia più efficace per la cura del Disturbo da Attacchi di Panico con o senza Agorafobia. Tali risultati vengono anche mantenuti a 1 anno di distanza dal trattamento.

Ma ad oggi possiamo dire con certezza che tale primato appartenga ancora alla Terapia Cognitivo Comportamentale?

Un recente studio pilota di Faretta (2013) ha confrontato la CBT (Cognitive-Behavioral Therapy) con l’EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) per il trattamento del Disturbo di Panico.

I risultati sono stati valutati all’inizio, alla fine e a 1 anno dal trattamento attraverso alcune scale sintomatologiche.

Il trattamento EMDR ha seguito il protocollo delle 8 fasi della Shapiro (2001) con una differenza introdotta nella fase 2 dove è stata prevista una specifica fase di psicoeducazione sul disturbo da attacchi di panico e nella fase 3 dove la riprocessazione dei targets è stata condotta sugli eventi stressanti immediatamente precedenti l’insorgenza del disturbo, il primo attacco di panico, il più recente e il peggiore in assoluto.

Nel gruppo CBT è stato seguito il protocollo classico che prevede una fase di assessment e concettualizzazione del caso, psicoeducazione, tecniche di rilassamento e gestione dei sintomi ansiosi, esposizione immaginativa e homework.

Tuttavia, pur avendo il merito di aver aperto una strada alternativa per la cura del disturbo, questo studio ha delle forti limitazioni metodologiche che non è possibile non prendere in considerazione: il campione troppo piccolo per la generalizzazione dei risultati, la non assegnazione casuale del campione nei gruppi di trattamento, uno sbilanciamento tra i due campioni rispetto alla percentuale dei soggetti agorafobici (CBT 56% vs EMDR 20%) e assenza di valutatori indipendenti.

Siamo quindi in attesa di uno studio che rimedi a tali lacune metodologiche e che ci permetta di chiarire se effettivamente l’EMDR abbia la stessa efficacia della CBT nella cura del disturbo da attacchi di panico.

ARGOMENTI CORRELATI:

ARTICOLO CONSIGLIATO:

BIBLIOGRAFIA:

Guglielmo D’Allocco

Alberta Basaglia ci riporta agli anni di Gorizia dalla prospettiva di una bimba che, con l’alibi dell’ingenuità e della purezza tipici di quell’età, ci fa scoprire quel mondo di fermento rivoluzionario, di bizzarri personaggi con i quali si ritrovava a condividere la propria quotidianità anticonformista fatta di musica, disegni e un papà freneticamente appassionato del proprio lavoro e instancabilmente impegnato, quasi per una corsa contro il tempo, a raggiungere un traguardo importante che riesce a mettere a segno quasi al 90° minuto.

Alberta Basaglia ci riporta agli anni di Gorizia dalla prospettiva di una bimba che, con l’alibi dell’ingenuità e della purezza tipici di quell’età, ci fa scoprire quel mondo di fermento rivoluzionario, di bizzarri personaggi con i quali si ritrovava a condividere la propria quotidianità anticonformista fatta di musica, disegni e un papà freneticamente appassionato del proprio lavoro e instancabilmente impegnato, quasi per una corsa contro il tempo, a raggiungere un traguardo importante che riesce a mettere a segno quasi al 90° minuto.Un piccolo libro che arriva proprio al momento giusto se si pensa alla delicata situazione degli Opg (Ospedali Psichiatrici Giudiziari) che proprio di recente, con un’ulteriore proroga, hanno visto slittare la loro chiusura al 2015.

Sembra quasi paradossale, ma la storia si ripete forse con le stesse difficoltà, le stesse trafile burocratiche e lo stesso scetticismo che accompagnò la riforma della psichiatria italiana promossa da Franco Basaglia con la famosa legge 180.

Alberta, figlia del noto psichiatra italiano che agli inizi degli anni ’60 diede inizio, nel manicomio di Gorizia passando poi per quello di Trieste, alla rivoluzione che portò alla chiusura dei manicomi nel nostro Paese, ci regala Le nuvole di Picasso, edito da Feltrinelli, con il quale rivive le vicende di quel periodo con gli occhi protagonisti di chi, per sua fortuna, in quella rivoluzione ci è nata e cresciuta.

Alberta Basaglia ci riporta agli anni di Gorizia dalla prospettiva di una bimba che, con l’alibi dell’ingenuità e della purezza tipici di quell’età, ci fa scoprire quel mondo di fermento rivoluzionario, di bizzarri personaggi con i quali si ritrovava a condividere la propria quotidianità anticonformista fatta di musica, disegni e un papà freneticamente appassionato del proprio lavoro e instancabilmente impegnato, quasi per una corsa contro il tempo, a raggiungere un traguardo importante che riesce a mettere a segno quasi al 90° minuto.

Da adulta Alberta, psicologa per ironia della sorte ma forse anche per fisiologica e prematura formazione sul campo, deciderà di partire da quel mondo di colori per tornare indietro nel tempo e per scoprire l’orrore celato dietro alle notti insonni dei genitori, a quel via vai di professori e intellettuali e alle battaglie culturali di quegli anni, complici dell’avverarsi di quel sogno di libertà che Franco Basaglia per anni aveva inseguito, superando mille ostacoli e dando inizio, finalmente, ad un lungo e tortuoso nuovo percorso per la psichiatria italiana.

ARGOMENTI CORRELATI:

ARTICOLO CONSIGLIATO:

BIBLIOGRAFIA: