Psicologia della moda e fashion therapy: cosa si nasconde dietro la scelta degli abiti

Psicologia della moda: Il presente articolo vuole essere una riflessione sul significato psicologico individuale, sociale dell’abbigliamento. Molto spesso ciò che si cela dietro l’abbigliamento, nelle sue forme e colori, rivela aspetti della personalità e del rapporto con gli altri, molto prima di qualsiasi altra forma di espressione; i vestiti “parlano” di noi al nostro posto.

Anna Colleluori

La psicologia della moda: l’espressione di sè attraverso gli abiti

La psicologia della moda studia il rapporto versatile e poliedrico che ognuno di noi ha con gli abiti e gli accessori, riconducendo questa varietà ad alcuni processi sociali e cognitivi che mettono in relazione gli individui con l’ambiente, mostrandone gli obiettivi, l’identità, le motivazioni, l’influenza sociale, la conoscenza e la comunicazione (Pizza, 2010). Abiti e accessori dialogano di noi con gli altri, sono come una seconda pelle, un io-pelle (pelle mentale) che contiene tutte le nostre parti buone, un’interfaccia con gli altri e una barriera di difesa (Pizza, 2010).

Secondo la psicologia della moda i vari sé sono il frutto degli aspetti di noi che sviluppiamo nelle diverse situazioni di vita, nei diversi ruoli sociali che ricopriamo, nelle diverse relazioni interpersonali che ci interessano. Per ricomporre questa complessità in un insieme coerente si può considerare l’abbigliamento come un mezzo per dare espressione dei vari sé, e quindi il guardaroba può darci un grande aiuto come contenitore e ordinatore. Si può affermare che l’armadio ci permette di costruire un quadro d’insieme e di salvaguardare la coerenza nella conoscenza di noi stessi. Inoltre, abiti e accessori possono essere considerati come un’estensione del sé che ci permette di portare all’esterno ciò che sentiamo dentro, e anche di comunicare alcuni aspetti e coprirne altri, manipolando la nostra immagine per avvicinarla al nostro ideale.

Secondo la psicologia della moda gli abiti sono un manifesto che contiene le iscrizioni della nostra identità e parlano per noi. Flaccus (1906) ha dato un valido contributo alla psicologia dell’abbigliamento in merito all’estensione di sé affermando che “Quando portiamo un corpo estraneo in contatto con la superficie del nostro corpo (questo fenomeno non è limitato solo al tatto) la consapevolezza della nostra esistenza personale si prolunga nell’estremità e nella superficie di questo corpo estraneo, e di conseguenza nascono delle sensazioni di estensione del proprio io o di acquisizione di un tipo o di una quantità di energia estranea o di un grado inconsueto di vigore, di resistenza fisica, di sicurezza”. Secondo questa formula, ripresa dal libro di John Carl Flugel (1974), l’abbigliamento ci permette di estendere il nostro io corporeo. Un chiaro esempio di questo principio è la gonna, essa aggiunge alla forma umana pregi che la natura non le ha dato.

Secondo la psicologia della moda attraverso la forma di un abito, i suoi colori, le dimensioni di un cappello, l’altezza di un tacco, il disegno di un tessuto o i suoi movimenti, possiamo trovare una chiave di lettura alla conoscenza di noi stessi e degli altri, utilizzando le leggi della percezione sensoriale. Tali leggi spiegano come i nostri organi di senso siano colpiti da molte sensazioni, ma tendono ad elaborarne alcune più evidenti, creando una figura e lasciando il resto sullo sfondo, oppure organizzando le informazioni rilevanti in una struttura che unifica i vari elementi.

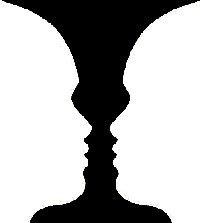

Paola Pizza (2010), riflettendo sulle forme, attraverso la figura di Rubin (fig. 1), mostra come le sensazioni visive facciano mettere a fuoco alcune caratteristiche di un’ immagine e non altre. Secondo Rubin vediamo i profili e la coppa separatamente, ma non possiamo vederli contemporaneamente perché se una forma è figura, l’altra è sfondo. Così un particolare tipo di abbigliamento o un accessorio, possono trovarsi a fuoco ed essere oggetto della nostra attenzione o perché lo stimolo è nuovo e inaspettato, o all’inverso perché è abituale, ma soprattutto perché attiva interessi o motivazioni, pensieri o emozioni. Ad esempio, le gonne corte, i corpetti aderenti, i tacchi alti.

Paola Pizza (2010), riflettendo sulle forme, attraverso la figura di Rubin (fig. 1), mostra come le sensazioni visive facciano mettere a fuoco alcune caratteristiche di un’ immagine e non altre. Secondo Rubin vediamo i profili e la coppa separatamente, ma non possiamo vederli contemporaneamente perché se una forma è figura, l’altra è sfondo. Così un particolare tipo di abbigliamento o un accessorio, possono trovarsi a fuoco ed essere oggetto della nostra attenzione o perché lo stimolo è nuovo e inaspettato, o all’inverso perché è abituale, ma soprattutto perché attiva interessi o motivazioni, pensieri o emozioni. Ad esempio, le gonne corte, i corpetti aderenti, i tacchi alti.

Secondo la tendenza alla chiusura, invece, cerchiamo di dare ai singoli dati sensoriali un significato unitario, come ad esempio nella figura che ritrae un cane e non un semplice insieme di macchie (fig. 2). Nello stesso modo quando osserviamo una persona non vediamo tanto i singoli elementi dell’abbigliamento, ma diamo un significato all’insieme, considerando la persona di buon gusto, alla moda, originale, vincente oppure antiquata, perdente, volgare o scontata. É chiaro come le illusioni ottiche riescono a modificare l’immagine delle persone che indossano determinati abiti o accessori. Come la piega dei pantaloni renda più slanciati, contribuendo ad avvicinare la forma fisica al concetto di corpo ideale condiviso socialmente.

Psicologia della moda: la percezione dei colori e le emozioni di simpatia o antipatia

Anche la percezione dei colori è importante secondo la psicologia della moda; come scrive Max Luscher, ci sono due diversi approcci verso i colori: la sensazione percettiva determinata dalla percezione cromatica, e l’emozione legata alla simpatia o all’antipatia che genera in noi un colore. La preferenza per un colore o il rifiuto di un altro potrebbe essere determinato dallo stato emotivo.

Dietro alla scelta dei colori non c’è quindi solo l’influenza del sistema moda o di fonti autorevoli, ma ci sono anche le caratteristiche di personalità, i conflitti intrapsichici e le motivazioni. L’origine del significato dei colori viene fatto risalire al giorno e alla notte “il blu scuro del cielo notturno e il giallo lucente della luce del giorno. Il blu scuro è il colore della quiete e della passività, il giallo lucente il colore della speranza e dell’attività. L’azione dell’attacco e della conquista è rappresentata dal colore rosso, la difesa dal suo complementare: il verde”(Luscher, 1976).

Per capire la fisiologia dei colori sono stati condotti esperimenti che hanno mostrato, ad esempio come fissare il colore rosso produca “un effetto decisamente stimolante del sistema nervoso, aumenti la pressione arteriosa, la frequenza respiratoria e cardiaca. Il rosso è dunque un eccitante del sistema nervoso, soprattutto della funzione simpatica del sistema nervoso autonomo”, provoca un aumento delle attività vitali, quali, pressione arteriosa, frequenza respiratoria e cardiaca. Il colore blu scuro ha un effetto contrario “la pressione arteriosa diminuisce, come pure la frequenza cardiaca e respiratoria, è dunque calmante e agisce attraverso la funzione parasimpatica.”

Mi soffermerò in particolare, sulle vibrazioni emotive espresse dal colore Rosso, riprese dal libro di Paola Pizza (2016). Il rosso, firma inconfondibile di Valentino che iniziò a proporlo nelle sue collezioni dagli anni ’60, rosso scarlatto anche per le mitiche suole che rendono unica la griffe Lauboutin. É un colore estroverso e attivo che simboleggia l’eros, il fuoco, il sangue e comunica vitalità, dinamismo, energia, potenza, sentimenti intensi e calore.

Insieme al nero è tra i primi colori ad essere stato usato dall’uomo ed è “simbolo dell’essenza della vita”. Per la psicologia dinamica esprime “l’archetipo dello spirito” ed ha la capacità energetica di elaborare i contenuti psichici. É il colore di divinità protettive, ma è anche il colore del diavolo e del diabolico. Colore regale ma anche istintuale, manifesta gli aspetti più alti dell’energia psichica, ma anche quelli più bassi; è infatti il colore della rabbia e dell’aggressività, della competitività e della sfida. Per Luscher rivela “l’appetito in tutte le sue manifestazioni, dall’amore più appassionato alla conquista più avida” è un atteggiamento provocatorio. Le sue forme positive sono “calore, passione, entusiasmo, vita, fertilità e amore”, e quelle negative “potenza, distruttività, aggressività, odio, spargimento di sangue”.

La psicologia della moda e la fashion therapy

Attraverso l’osservazione degli abiti che la persona indossa e i relativi significati, unitamente all’analisi del consumo di prodotti moda, è possibile, per alcuni studiosi, dedurre i tratti di personalità. Il termine fashion therapy o anche moda terapia potrebbe essere utilizzato quando gli acquisti anziché colmare un vuoto, creano valore: acquistiamo per comunicare la nostra identità e il nostro cambiamento. La moda terapia non è una terapia convenzionale, non si basa su regole prestabilite ed è ancora in via di sviluppo (Sacchi e Balconi, 2013). Potremmo concepirla come uno degli strumenti all’interno di percorsi psicoterapeutici consolidati.

Dalle prime esperienze in tal senso, secondo Sacchi e Balconi sembrerebbero emergere quattro tipologie di persone sulla base del loro rapporto “patologico” con la moda. “Modadepressi”, di questa categoria, fanno parte quegli individui con personalità problematica nei confronti dell’apparenza. Si tratta di quegli individui che non vorrebbero incontrare nessuno e neppure essere giudicati per il proprio comportamento, tanto meno per l’aspetto che oramai è diventato assolutamente irrilevante.

I “modainsensibili”, ovvero gli indifferenti nei confronti del vestire. Individui con delle potenzialità non completamente espresse. Spesso oppongono una vera e propria resistenza al concetto di moda, fino a trasformare il loro abbigliamento in un’anonima uniforme. I “modanevrotici”, ovvero le persone fantasiose, troppo fantasiose. Appartengono a questa categoria gli individui che non hanno un confine ben chiaro in merito alle scelte nell’abbigliamento o hanno troppe sovrastrutture estetiche. Si tratta spesso di persone dinamiche che non hanno difficoltà ad esprimersi liberamente, che vivono la propria immagine con naturalezza e divertimento ma anche con troppa sofisticazione o che prendono troppo sul serio l’aspetto esteriore. Infine i “modaschizzati” ovvero gli incoerenti incalliti, così definiti dagli autori del libro. Alcuni di questi individui, non sentono di avere uno stile ben definito, o ne possiedono troppi, spesso la linea di demarcazione tra le due cose, non è chiara, non hanno un’immagine di loro stessi in sintonia con quello che sono davvero.

Dall’intervista che ho personalmente effettuato (Anna Colleluori, “Dalla psicologia del consumo alla psicologia della moda e alla fashion therapy”, tesi magistrale in “Psicologia clinica e della salute”, discussa il 17 febbraio 2017 all’università “G. D’annunzio” di Chieti-Pescara) al noto stilista abruzzese Filippo Flocco, direttore creativo della maison teramana “Ferretti”, la quale ha creato le cravatte del presidente Trump per tutta la durata della campagna elettorale, è emerso che gli studi sui vari significati psicologici individuali e sociali dell’abbigliamento, dovrebbero essere conosciuti da coloro che si occupano delle creazioni moda ma che non sempre vengono presi in considerazione quando l’obiettivo che predomina è la vendita. Si evidenzia, inoltre, come, ad esempio, le cravatte rosse del presidente Americano Trump sono state commissionate dal medesimo sia per quanto riguarda i colori che per quanto riguarda la lunghezza e la larghezza. Difatti, è più lunga di 20 cm rispetto allo standard ed è più larga di quasi 4 cm. Chissà se in questa sua scelta, avrà preso in considerazione i significati psicologici delle forme e dei colori dell’abbigliamento!

Una recente ricerca sugli uomini di potere ripresa dal libro di Paola Pizza, che mostra come questi ultimi tendono a mantenere con costanza un look che li contraddistingue, come una sorta di divisa autoimposta che esprime la loro identità e la coerenza del loro sé, come ad esempio le camicie bianche dell’ex premier Matteo Renzi, un elemento essenziale della sua identità.

Secondo Paola Pizza (2016), le camicie bianche possono essere ricondotte a due grandi presidenti Americani, Obama e J.F. Kennedy, simboli dell’ottimismo americano. È possibile che Renzi abbia pensato a questo quando ha scelto la camicia bianca come segno distintivo del suo look presidenziale? É possibile che ci sia dietro un processo di identificazione con i valori e i miti di una coppia di presidenti che hanno simbolizzato il cambiamento? O solo l’imitazione dello stile di grandi leader? Oppure pensava alla frase di Oscar Wilde “l’eleganza si concentra nella camicia”? La camicia bianca nella sua origine ci richiama la camiciola usata come veste dei bambini, fa apparire aperti, disponibili, schietti e leggeri, trasmettendo spontaneità, immediatezza e semplicità.

A differenza della giacca, che simbolizza la corazza, con la maglia di ferro, per difendersi dagli attacchi, la camicia fa apparire informali, raggiungibili e non difesi dagli altri. Potente e teatrale il gesto di Obama che a Berlino, alla Porta di Brandeburgo, si è tolto la giacca ed è rimasto in maniche di camicia comunicando vicinanza, apertura e energia. Il bianco, il cui archetipo secondo Jung è la luce, comunica disponibilità al cambiamento, a differenza del colore scuro spesso scelto per le giacche, il cui archetipo è l’ombra. Se poi le maniche sono arrotolate, si aggiunge un contenuto di giovinezza, fattività, velocità, proattività ed energia che rende ancora più scattante il messaggio (Pizza 2016).

Conclusioni: individuare la personalità dalla moda

In conclusione, attraverso le molteplici proposte che il sistema moda offre è stato riscontrato che è possibile esprimere la propria personalità, individuando così anche i tratti “più patologici” che si creano nella relazione con la moda. L’ obiettivo infatti è quello di rendere consapevoli gli individui di cosa si comunica attraverso abiti e accessori e come attraverso l’acquisto dei prodotti di moda, si dia all’individuo l’opportunità di crearsi un proprio stile e di effettuare un cambiamento. Cambiare non solo gli abiti in base alle mode attuali, all’umore, ai sentimenti, alla situazione storico sociale ma avviare l’individuo verso un ipotetico cambiamento, che gli permetta di aumentare l’autostima, di avere una visione più positiva di sé, partendo proprio dall’esterno, ovvero dagli abiti, per poi giungere attraverso il significato di quest’ultimi agli aspetti più profondi del sé.