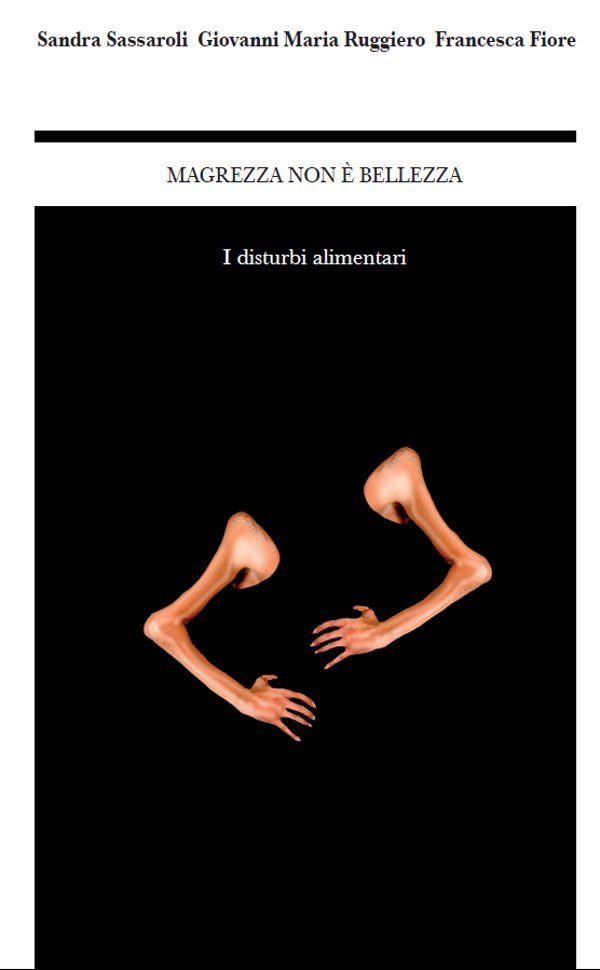

Magrezza non è Bellezza. I Disturbi Alimentari (e-book) & Booktrailer

Sandra Sassaroli, Giovanni Maria Ruggiero, Francesca Fiore

Magrezza non è Bellezza.

I Disturbi Alimentari

ACQUISTA E SCARICA IL LIBRO (Formati disponibili: PDF, EPUB) PREZZO: € 5,00

Capitolo I. Introduzione ai disturbi alimentari.

A metà degli anni ’80 o poco prima i disturbi alimentari si trasformarono. Fino a quel momento erano stati una curiosità psichiatrica, un disturbo psicologico eccentrico e raro, dal sapore quasi ottocentesco. Una stramberia simile alla personalità multipla o alle isteriche del dott. Charcot alla Salpetrière. Ma improvvisamente sembrarono diventare quasi un’epidemia e soprattutto assunsero un valore simbolico. Da residuo polveroso della vecchia psichiatra a malessere psicologico anche troppo tipico del secondo consumismo, quello dell’epoca del riflusso dopo la sbornia rivoluzionaria degli anni ’70.

Gli anni ’80 furono il tempo del ritorno al privato, ma anche di un rinnovato edonismo. Cambiati i valori, improvvisamente l’ideale non era più rinnovare il mondo ma affermarsi personalmente, realizzarsi. Le professioni economiche diventarono appetibili. L’operatore di borsa, che nel decennio precedente era stato una figura negativa, divenne invece un ideale. “Wall Street” di Oliver Stone rappresentò questo cambio di scenario. Gordon Gekko, pescecane della Borsa di New York, rubava la scena al protagonista Bud Fox e si impadroniva del film. Un ideale neopagano di bellezza, forza, potere e splendore personale entrava nell’immaginario pubblico e ne prendeva possesso. Anche Tom Wolfe nel suo romanzo “Il falò delle vanità “ del 1987 seppe illustrare l’ascesa e la caduta di un personaggio avido di vita e di denaro nella New York della metà degli anni ottanta. Il protagonista Sherman McCoy, a causa di un incidente automobilistico in cui la sua amante travolge e uccide un ragazzo di colore, precipita sempre più in basso perdendo tutto e diventando un uomo perseguitato, odiato, abbandonato dalla moglie e alla fine solo e povero, bersaglio emblematico e simbolico di tutti i valori dell’edonismo reganiano.

L’associazione di idee tra questo edonismo e l’emergere dei disturbi alimentari non è immediata. Il rifiuto del cibo dell’anoressica non sembra una scelta legata all’affermazione di sé. Sembra piuttosto una negazione. Ma è una negazione dettata dalla paura e dell’ansia di non riuscire a rispettare l’ideale individualistico dell’affermazione personale. Come vedremo meglio, l’esordio anoressico avviene per lo più al limitare dell’adolescenza, quando la giovane ragazza deve uscire dalla cerchia familiare ed entrare in un mondo sociale fatto di giovani adulti in cui per la prima volta è necessario conquistare l’attenzione e la considerazione altrui. Naturalmente a quella giovane età il ruolo svolto dalla bellezza fisica è particolarmente incisivo, bellezza che deve essere accompagnata da un tipo di carisma sociale estroverso e non particolarmente sofisticato. E naturalmente la giovane età rende questi giovani soggetti particolarmente sensibili al giudizio altrui e al dispiacere delle piccole competizioni di rango imposte dalla vita sociale.

Tutto questo si può tradurre in stati di sofferenza particolarmente acuta, sofferenza che poi rischia di diventare ingestibile nelle personalità più fragili. L’individuo così cade preda di idee e convinzioni che si definiscono, in gergo psicologico, maladattative e distorte: la convinzione di non essere all’altezza, di non avere il controllo delle situazioni e, ancora peggio, di non avere il controllo dei propri stati d’animo e delle emozioni, che appaiono assumere un carattere di intensità ingestibile.

ACQUISTA E SCARICA IL LIBRO (Formati disponibili: PDF, EPUB) PREZZO: € 5,00

Beninteso, tutto questo non è affatto specifico dei disturbi alimentari, anzi si tratta di un fattore piuttosto comune a molti disturbi emotivi e psichiatrici. L’intero spettro dei disturbi d’ansia condivide questa configurazione emotiva. Ciò che è specifico e che fornisce valore simbolico sono l’obiettivo concreto su cui si concentrano le ansie tipiche dei disturbi alimentari: l’alimentazione e l’aspetto corporeo. Anzi, per essere più precisi: il controllo dell’alimentazione e dell’aspetto corporeo.

Il termine controllo è decisivo. Rischia di essere banale ridurre i disturbi alimentari a una distorsione culturale di eccessivo valore dato all’esteriorità e alla bellezza del corpo. È invece proprio il termine controllo che consente non solo di comprendere il disturbo alimentare stesso, ma perfino di chiarire meglio la natura della stessa di alcune convinzioni culturali.

Controllo, come vedremo, non è solo un comportamento, ma prima ancora un’idea, una convinzione, o come si dice in gergo psicologico, una “credenza”. Per controllo si intende quanto abbiamo l’impressione di poter gestire sia gli eventi esterni che le nostre stesse emozioni. Paradossalmente, è proprio la definizione più tautologica quella che rende meglio l’idea: controllo è la convinzione che ogni cosa vada assolutamente tenuta sotto controllo. Come tutte le idee legate a uno stato di sofferenza emotiva, non si tratta di un obiettivo positivo. Il controllo non è cercato per ottenere un beneficio, ma per evitare un danno. Insomma, e qui appare la natura del disagio, c’è un timore e un ansia e non un desiderio. Quale poi sia questo danno temuto, esso rimane per lo più indefinito. Anzi, è proprio dello stato di sofferenza psicologica che i guai temuti dal paziente rimangano in una sfera indefinita. Tuttavia, si può dire che siamo nell’ambito della realizzazione personale e delle relazioni umane: il danno temuto è l’emarginazione sociale, il senso di inadeguatezza personale e sociale, insomma lo sforzo di maturazione che inevitabilmente attende la giovane donna all’uscita dalle limitazioni della vita familiare.

Questo sforzo di maturazione richiede una grande flessibilità mentale. Il controllo, in sé, non è un fatto negativo. Un certo grado di controllo della realtà è benvenuto. Per esempio, tutti noi cerchiamo di mantenere un aspetto gradevole per avere relazioni affettive e professionali soddisfacenti. Tutti noi ci impegniamo nello studio o nel lavoro per ottenere buoni risultati scolastici o professionali. Tutti noi, quindi, cerchiamo di controllare la nostra vita lavorativa, sociale, relazionale e affettiva. Tuttavia, mentre inseguiamo un grado di controllo, dobbiamo saper anche accettare che questo controllo non è mai assoluto. Il buon senso ci dice che il controllo assoluto della realtà è impossibile. Un individuo dalla personalità matura e flessibile accetta questo limite. O almeno dovrebbe accettarlo.

In realtà, i dati della psicologia ci dicono che il percorso seguito dall’individuo non sofferente di un disturbo emotivo è meno lineare. Infatti è bene chiarire che per Langer (1975) il soggetto non sofferente è colui che è in grado non solo di accettare sia un grado di controllo relativo ma che al tempo stesso, e in maggior misura, riesce ad esperire uno stato di controllo illusorio maggiore di ciò che realmente egli possiede. Al contrario, l’individuo sofferente è colui che non è in grado di accettare il suo grado di controllo imperfetto (imperfezione in sé normale) ed è proprio per questa sua incapacità di accettare questo controllo imperfetto che quest’individuo è perennemente sopraffatto dall’impressione di non essere in grado di controllare né gli eventi né le sue stesse reazioni (Rapee, Craske, Brown, Barlow, 1996; Sassaroli, Gallucci, Ruggiero, 2008; Stapinski, Abbott, Rapee, 2010). La non sofferenza, o almeno la minore sofferenza dell’individuo non colpito da un disturbo psicologico è quindi una singolare combinazione di maggiore flessibilità e al tempo stesso maggiore capacità di illudersi, di immaginare un mondo più consono ai bisogni e alle debolezze individuali.

Naturalmente, questo è vero anche per altri tipi di sofferenza. Per esempio, per la depressione. Lo stato depressivo può essere in parte un cosiddetto errore cognitivo, una distorsione. Ma in esso si cela anche una maggiore verità. Infatti secondo alcuni studiosi in realtà è proprio nella depressione che si raggiunge una più realistica valutazione della propria importanza, brillantezza sociale e capacità personali (Alloy, Abramson, 1979; Dobson, Franche, 1989).

I disturbi alimentari diventano quindi simbolici non solo per l’ossessione verso il cibo o l’aspetto corporeo, ma ancor di più per alcuni temi psicologi più nascosti ma più centrali: l’ossessione per il controllo sulla realtà e per la perfezione dello sviluppo individuale e la centralità della cosiddetta autostima personale su cui fondare il proprio benessere.

Tuttavia, questi temi non appartengono soltanto al presente. In forme differenti, l’angoscia dell’incontrollabilità del reale, la tensione individuale a realizzarsi e svilupparsi, la centralità dell’amor proprio sono anche di altre epoche. Amor proprio è infatti il termine che si usava in passato in luogo della moderna autostima. Indubbiamente l’intonazione era diversa. Nel termine di autostima si riflette la qualità quantificante ed economica dell’età moderna. Tuttavia ci sono anche dei motivi comuni nel cambiamento storico delle idee. Per questo, dopo questo primo capitolo introduttivo, il secondo capitolo è dedicato agli antecedenti storici dei disturbi alimentari, fino al definitivo stabilirsi della categoria diagnostica nel secolo scorso. Nel terzo capitolo si espone il quadro diagnostico. Nel quarto si espongono i principi del modello cognitivo che ha ricevuto più consensi: quello elaborato da Christopher Fairburn. Nel quinto troviamo gli sviluppi successivi del modello di Fairburn, e nel sesto il modello del controllo del nostro gruppo di lavoro. Nel settimo si discute lo stile di personalità dei disturbi alimentari e nell’ottavo si espongono i modelli psicodinamico e sistemico-familiare. Infine nel nono si esplorano le basi evolutive e familiari dei disturbi alimentari.

ACQUISTA E SCARICA IL LIBRO (Formati disponibili: PDF, EPUB) PREZZO: € 5,00

Bibliografia

- Alloy, L.B., Abramson, L.Y. (1979). “Judgment of contingency in depressed and nondepressed students: Sadder but wiser?”. Journal of Experimental Psychology: General 108: 441–485.

- Dobson, K., Franche, R.L. (1989). “A conceptual and empirical review of the depressive realism hypothesis“. Canadian Journal of Behavioural Science 21: 419–433.

- Langer, E. J. (1975), “The illusion of control“. In Journal of Personality and Social Psychology, 32, pp. 311-328.

- Rapee, R. M., Craske, M. G., Brown, T. A., Barlow, D. H. ( 1996), “Measurement of perceived control over anxiety-related events”. In Behavior Therapy, 27, pp. 279–293.

- Sassaroli, S., Gallucci, M., Ruggiero, G.M. (2008), “Low perception of control as a cognitive factor of eating disorders. Its independent effects on measures of eating disorders and its interactive effects with perfectionism and self-esteem”. In Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 39, pp. 467-488.

- Stapinski, L.A., Abbott, M.J., Rapee, R.M. (2010), ”Evaluating the Cognitive Avoidance Model of Generalised Anxiety Disorder: Impact of Worry on Threat Appraisal, Perceived Control and Anxious Arousal”. In Behaviour Research and Therapy, 48, pp. 1032–1040.

- Wolfe, T. (1987). The Bonfire of the Vanities. New York, FSG. Tr. It. Il falò delle vanità. Milano, Mondadori, 1988.

Il vero quesito funzionale della valutazione neuropsicologica nelle Demenze dei corpi di Lewy è che questa si dipana all’interno di un tessuto sintomatico tra Parkinson e demenza di Alzheimer.

Il vero quesito funzionale della valutazione neuropsicologica nelle Demenze dei corpi di Lewy è che questa si dipana all’interno di un tessuto sintomatico tra Parkinson e demenza di Alzheimer.

Insecure

Insecure

Comunità religiose ed individualismo programmatico: credenti e non credenti di fronte alla guerra. La religione è una forza generatrice di pace? O piuttosto l’humus che alimenta ed alimenterà le guerre?

Comunità religiose ed individualismo programmatico: credenti e non credenti di fronte alla guerra. La religione è una forza generatrice di pace? O piuttosto l’humus che alimenta ed alimenterà le guerre?