Premio State of Mind 2013 per la Ricerca in Psicologia e Psicoterapia: i vincitori

Premio State of Mind 2013

per la Ricerca in Psicologia e Psicoterapia

La seconda edizione del Premio State of Mind per la Ricerca in Psicologia e Psicoterapia si è conclusa Venerdì 13 Dicembre 2013 con l’assegnazione dei 2 premi per le sezioni Junior (600€) e Senior (1000€).

Ricordiamo che alla sezione Junior erano ammessi elaborati direttamente derivati da tesi sperimentali di laurea magistrale degli anni accademici 2011-2012-2013 con un età massima per i partecipanti di 30 anni.

La sezione Senior prevedeva la partecipazione di articoli pubblicati o già accettati per la pubblicazione su riviste peer reviewed negli anni 2012-2013 in cui il primo autore non avesse superato i 40 anni di età.

Gli elaborati sono stati valutati da una giuria composta da: Nino Dazzi, Franco Del Corno, Ettore Favaretto, Marcello Gallucci, Giorgio Caviglia, Eleonor Romero Lauro, Giovanni M. Ruggiero, Diego Sarracino e Sandra Sassaroli.

A questa seconda edizione del Premio State of Mind, hanno partecipato più di 100 candidati da tutta Italia e questo è, a parere della redazione, un ottimo e incoraggiante segnale. Speriamo per i prossimi anni di riuscire a garantire e ampliare le successive edizioni del Premio, per favorire e sostenere una ricerca scientifica evidence-based di alta qualità in Italia.

SEZIONE JUNIOR:

VINCITORE: Roberta Bettoni (1,2)

Che ha presentato il lavoro: Paternal Autistic Traits are Predictive of Infants Visual Attention

(1) Developmental and Cognitive Neuroscience Lab, Department of General Psychology, University of Padua, Italy;

(2) Developmental Neuropsychology Unit, Scientific Institute “E.Medea”

ABSTRACT

Since subthreshold autistic social impairments aggregate in family members, and since attentional dysfunctions appear to be one of the earliest cognitive markers of children with autism, we investigated in the general population the relationship between infants’ attentional functioning and the autistic traits measured in their parents. Orienting and alerting attention systems were measured in eight-month-old infants using a spatial cueing paradigm. Results showed that only paternal autistic traits were linked to their children’s: (i) attentional disengagement; (ii) rapid attentional orienting and (iii) alerting. Our findings suggest that an early dysfunction of orienting and alerting systems might alter the developmental trajectory of future ability in social cognition and communication.

Keywords: broader autism phenotype, spatial attention, temporal attention, frontoparietal network, social brain development.

I dieci candidati finalisti che si sono distinti per la qualità dei lavori sottoposti:

- Aioub Nadia (Terzo Classificato) – Articolo: Stili di personalità sadici, masochistici e dipendenti nella diagnostica PDM

- Alessandrini Angela – Articolo: Voi siete belle ma noi siamo adoni: l’uso della metafora nei contesti intergruppi

- Bettoni Roberta (Vincitore) – Articolo: Paternal Autistic Traits are Predictive of Infants Visual Attention

- Cavicchioli Marco – Articolo: DBT skills training in alcohol dependence treatment: emotional dysregulation, mindfulness and lapses

- Cian Veronica – Articolo: fMRI investigation of moral judgment: differences between major psychosis and healthy subjects.

- Citro Sara – Articolo: Interdipendenza tra fattori terapeutici: metacognizione e alleanza terapeutica a confronto

- Miscali Valentina – Articolo: Caratteristiche psicologiche nella sindrome fibromialgica: un’indagine esplorativa

- Strada Irene – Articolo: La stimolazione magnetica transcranica nella fibromialgia: potenziamento del trattamento farmacologico e variabili psicologiche implicate nella malattia

- Vacchi Laura – Articolo: Developmental dyslexia: a visual magnocellular impairment?

- Vinciullo Francesca (Secondo classificato) – Articolo: Temperamento, carattere e stili parentali come predittori della tendenza alla ruminazione rabbiosa

SEZIONE SENIOR:

VINCITORE: Simone Gori (1,2)

Che ha presentato il lavoro: Action Video Games Make Dyslexic Children Read Better

(1)Developmental and Cognitive Neuroscience Lab, Department of General Psychology, University of Padua, Padua 35131, Italy – (2)Developmental Neuropsychology Unit, Scientific Institute E. Medea, Bosisio Parini, Lecco 23842, Italy

ABSTRACT

Learning to read is extremely difficult for about 10% of chil- dren; they are affected by a neurodevelopmental disorder called dyslexia [1, 2]. The neurocognitive causes of dyslexia are still hotly debated [3–12]. Dyslexia remediation is far from being fully achieved [13], and the current treatments demand high levels of resources [1]. Here, we demonstrate that only 12 hr of playing action video games—not in- volving any direct phonological or orthographic training— drastically improve the reading abilities of children with dyslexia. We tested reading, phonological, and attentional skills in two matched groups of children with dyslexia before and after they played action or nonaction video games for nine sessions of 80 min per day. We found that only playing action video games improved children’s reading speed, without any cost in accuracy, more so than 1 year of sponta- neous reading development and more than or equal to highly demanding traditional reading treatments. Attentional skills also improved during action video game training. It has been demonstrated that action video games efficiently improve attention abilities [14, 15]; our results showed that this atten- tion improvement can directly translate into better reading abilities, providing a new, fast, fun remediation of dyslexia that has theoretical relevance in unveiling the causal role of attention in reading acquisition.

I dieci candidati finalisti che si sono distinti per la qualità dei lavori sottoposti:

- Agrillo Christian – Articolo: Musicians outperform nonmusicians in magnitude estimation: Evidence of a common processing mechanism for time, space and numbers

- Basile Barbara – Articolo: Abnormal processing of deontological guilt in obsessive-compulsive disorder

- Bechi Margherita – Articolo: Theory of mind and emotion processing training for patients with schizophrenia: Preliminary findings

- Colli Antonello (Secondo classificato) – Articolo: Patient Personality and Therapist Response: An Empirical Investigation

- Dazzi Federico (Terzo classificato) – Articolo: Alterations of the Olfactory–Gustatory Functions in Patients with Eating Disorders

- Fornasari Livia – Articolo: Navigation and exploration of an urban virtual environment by children with autism spectrum disorder compared to children with typical development

- Gori Simone (Vincitore) – Articolo: Action Video Games Make Dyslexic Children Read Better

- Grecucci Alessandro – Articolo: Reappraising social emotions: the role of inferior frontal gyrus, temporo-parietal junction and insula in interpersonal emotion regulation

- Gugliandolo Maria Cristina – Articolo: A psychological pre-operative program: effects on anxiety and cooperative behaviours

- Ronconi Luca – Articolo: Zoom-out attentional impairment in children with autism spectrum disorder

Il libro “Le madri interrotte”, scritto da Laura Bulleri (giornalista) e Antonella De Marco (psicologa psicoterapeuta), edizione Franco Angeli, è pensato per tutte quelle donne che non hanno potuto vivere appieno le legittime gioie (e le naturali paure) di una gravidanza, a causa proprio di un lutto pre-natale o perinatale

Il libro “Le madri interrotte”, scritto da Laura Bulleri (giornalista) e Antonella De Marco (psicologa psicoterapeuta), edizione Franco Angeli, è pensato per tutte quelle donne che non hanno potuto vivere appieno le legittime gioie (e le naturali paure) di una gravidanza, a causa proprio di un lutto pre-natale o perinatale Il Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC) rappresenta uno dei disturbi d’ansia maggiormente invalidanti per i pazienti che ne soffrono, con notevole impatto sul funzionamento interpersonale e lavorativo.

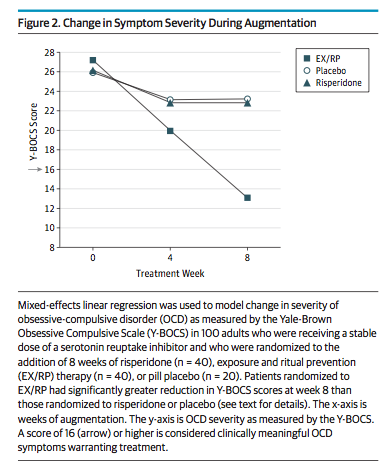

Il Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC) rappresenta uno dei disturbi d’ansia maggiormente invalidanti per i pazienti che ne soffrono, con notevole impatto sul funzionamento interpersonale e lavorativo.

Le numerose evidenze scientifiche fanno riflettere sull’importanza di adottare un approccio integrato nella prevenzione e nel trattamento delle patologie correlate allo stress, che miri al rilevamento degli indici non solo fisici, ma anche comportamentali e psicologici potenzialmente responsabili dell’alterazione delle condizioni di salute.

Le numerose evidenze scientifiche fanno riflettere sull’importanza di adottare un approccio integrato nella prevenzione e nel trattamento delle patologie correlate allo stress, che miri al rilevamento degli indici non solo fisici, ma anche comportamentali e psicologici potenzialmente responsabili dell’alterazione delle condizioni di salute. La vergogna ha una funzione adattiva nel normale sviluppo, con un ruolo significativo nella promozione di comportamenti socialmente accettabili.

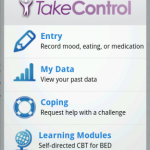

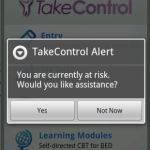

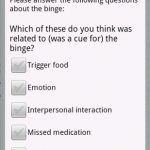

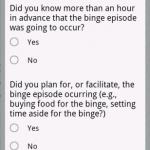

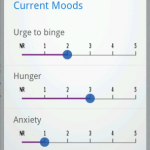

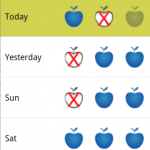

La vergogna ha una funzione adattiva nel normale sviluppo, con un ruolo significativo nella promozione di comportamenti socialmente accettabili. Benvenuti nell’era della rivoluzione smart-phone, o meglio benvenuti nell’era in cui le App si mettono al servizio della cura del disagio psichico.

Benvenuti nell’era della rivoluzione smart-phone, o meglio benvenuti nell’era in cui le App si mettono al servizio della cura del disagio psichico.

Per quanto l’acutizzazione di un conflitto sia un processo molto più semplice e immediato del suo contenimento, risulta necessario, se non inevitabile, in molte condizioni sociali e relazionali promuovere e attuare interventi per una risoluzione quanto più pacifica e costruttiva dell’escalation.

Per quanto l’acutizzazione di un conflitto sia un processo molto più semplice e immediato del suo contenimento, risulta necessario, se non inevitabile, in molte condizioni sociali e relazionali promuovere e attuare interventi per una risoluzione quanto più pacifica e costruttiva dell’escalation. “Sei molto di più e molto di meno di quella roba lì”. Tra i tanti momenti interessanti vissuti durante il workshop avanzato “Fare ACT”, organizzato da ACT Italia sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, questa frase di Giovanni Miselli, socio fondatore ACT Italia, ha forse il merito di riassumere l’importanza verso i processi rispetto al contenuto delle credenze stimolando un continuo distanziamento dalle proprie esperienze mentali.

“Sei molto di più e molto di meno di quella roba lì”. Tra i tanti momenti interessanti vissuti durante il workshop avanzato “Fare ACT”, organizzato da ACT Italia sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, questa frase di Giovanni Miselli, socio fondatore ACT Italia, ha forse il merito di riassumere l’importanza verso i processi rispetto al contenuto delle credenze stimolando un continuo distanziamento dalle proprie esperienze mentali.

The relationship between global self-esteem and dental self-confidence suggests the need to draw attention to psychological aspects involved in the treatment in order to promote not only the dental health, but also the psychological well-being.

The relationship between global self-esteem and dental self-confidence suggests the need to draw attention to psychological aspects involved in the treatment in order to promote not only the dental health, but also the psychological well-being.