Leadership negli Sport di Squadra #12: I compiti del Leader

Leadership negli Sport di Squadra #12:

I compiti del Leader – I leader e la prestazione

LEADERSHIP NEGLI SPORT DI SQUADRA – PSICOLOGIA DELLO SPORT – MONOGRAFIA

Al di sopra di ogni strategia è indispensabile, per impedire il tracollo motivazionale ad opera della pigrizia sociale, che venga data a ciascun atleta l’opportunità di soddisfare i propri bisogni di realizzazione individuale, e che questi rappresentino la base per il raggiungimento degli obiettivi di tutto il gruppo.

“L’allenatore è il leader istituzionale della squadra sportiva; il suo ruolo è caratterizzato da funzioni e attività varie e complesse che richiedono competenze in vari campi (educativo, tecnico, psicologico, manageriale) e presuppongono un grande equilibrio emozionale”. [Giovannini e Savoia, 2002, p.123]

Questa è la definizione di allenatore che Giovannini e Savoia [2002] espongono nel loro testo dedicato alla psicologia dello sport. Come è stato chiarito dalle teorie presentato nel capitolo precedente risulta impossibile definire in modo universale le caratteristiche ideali che un allenatore dovrebbe possedere. Anzi ogni leader, e quindi anche l’allenatore, deve affrontare situazioni sempre diverse che richiedono l’utilizzo di specifiche abilità. L’assenza di questa versatilità può portare alcuni allenatori a realizzare ottimi risultati in certe realtà, che si adattano ai limiti imposti dalle proprie capacità, ed esclusivamente insuccessi in altre, che richiederebbero un comportamento e uno stile diverso da quello proprio e rigido [Mazzali, 1995]. Detto questo è naturale conseguenza affermare che la sua capacità di adattamento alle condizioni e alle esigenze più svariate è anche direttamente proporzionale all’effettivo rendimento della squadra, alla sua prestazione.

L’allenatore-leader è quindi la componente da cui dipende una buona parte dei risultati ottenuti. Se da un lato è vero che chi scende in campo sono i giocatori, dall’altro è altrettanto vero che l’organizzazione e la preparazione della prestazione è affidata all’allenatore e che quest’ultimo, in virtù del potere che gli è concesso dalla sua posizione è in grado di influenzare, in modo anche molto incisivo, la prestazione dei suoi atleti. In che modo? Sicuramente non prestando attenzione solo all’aspetto puramente tecnico e tattico ma preoccupandosi sia dei singoli individui, sia del gruppo come entità a sé stante, e, in particolar modo, a quelle caratteristiche importanti per massimizzare i risultati di quest’ultimo. Diverse ricerche hanno individuato alcune di queste caratteristiche particolarmente sensibili all’intervento dell’allenatore. Tra queste, oltre all’importanza dell’organizzazione degli obiettivi e del lavoro della squadra, risultano importanti: il livello di motivazione individuale, la presenza di pigrizia sociale,la coesione interna al gruppo e l’andamento della squadra nel corso della stagione.

La funzione principale del leader è legata inevitabilmente al compito e all’obiettivo imposto dalla dirigenza della squadra e l’allenatore deve utilizzare tutte le risorse disponibili al fine di portare gli atleti ai massimi livelli delle loro possibilità tenendo in considerazione le capacità tecniche, fisiche e psicologiche di ciascuno.

Per fare ciò non deve svolgere solo il compito di leader ma anche quello di formatore/educatore (che deve conoscere e sviluppare modalità idonee per favorire l’apprendimento di aspetti motori e tattici) e di tecnico/organizzatore del gioco (che deve preparare l’atleta a prendere le proprie decisioni e valutazioni al momento della prestazione). L’importanza della versatilità dell’allenatore si manifesta anche in questo, e cioè nella capacità di scegliere di interpretare il ruolo (tra quello di leader, formatore o organizzatore) più adatto a una situazione o a uno specifico problema [Antonelli e Salvini, 1987].

Una volta che gli obiettivi specifici che si propone di raggiungere sono chiari non solo a sé stesso e alla dirigenza ma anche ai giocatori della squadra, l’allenatore deve iniziare a predisporre le condizioni che possono permettere di avere successo attraverso:

– l’individuazione degli strumenti necessari (che comprendono particolari modalità di insegnamento, tecniche di allenamento, tattiche specifiche ecc…),

– l’indagine delle risorse umane disponibili e utili al compiere le azioni necessarie per procedere con successo verso gli obiettivi,

– l’analisi delle strategie adatta per superare ostacoli prevedibilmente presenti sul cammino della squadra verso un risultato positivo.

Un altro campo in cui l’allenatore può intervenire, per migliorare le prestazioni della squadra è il controllo e l’influenza sulla motivazione degli atleti, una variabile di estrema importanza che, seppur limitatamente, può essere influenzata dal suo comportamento.

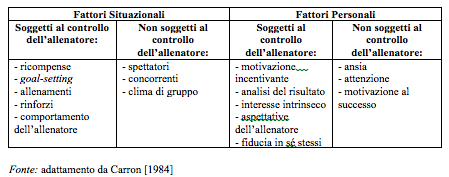

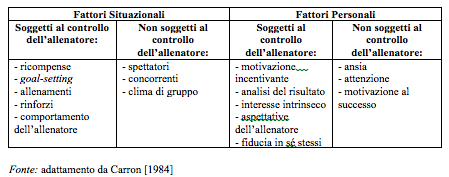

Carron [1984] individua quattro tipologie di variabili influenzanti la motivazione individuale determinate dall’incrocio di due assi che sono: il livello di controllabilità e l’origine situazionale/personale del fattore. Il modello di Carron sulla motivazione nello sport può essere riassunto nella tabella seguente:

Tab3 – Rappresentazione del modello di Carron per la motivazione nello sport

Secondo l’autore possiamo, quindi distinguere:

–

Fattori situazionali soggetti al controllo dell’allenatore: all’interno dei quali bisogna distinguere quelli dipendenti da una situazione oggettiva o da un percezione soggettiva da parte degli atleti. Alcuni esempi di fattori di questo tipo su cui l’allenatore può agire possono essere: la promessa e l’uso di ricompense oppure un saggio processo di definizione degli obiettivi (goal-setting) che rappresentino sfide realistiche, né disperate, né banali. A livello motivazionale queste strategie dell’allenatore-leader possono influire generando quattro diversi meccanismi [Locke e al., 1981]: direzionamento di attenzione e azione verso chiari e specifici target, mobilitazione dell’energia dell’atleta per lo svolgimento del compito ad esso attribuito, persistenza di questo direzionamento e di questa mobilitazione energetica per un lungo periodo di tempo, motivazione allo sviluppo di una strategia individuale per raggiungere la propria meta.

– Fattori personali soggetti al controllo dell’allenatore: che rappresentano l’insieme delle variabili legate al singolo atleta su cui l’allenatore può interagire. Un esempio possono essere le esperienze incentivanti, in cui può mostrare al giocatore i vantaggi conseguenti al successo, o lo stile attributivo che l’atleta utilizza spiegando le esperienze vissute con la squadra, che l’allenatore può contribuire a modificare.

– Fattori personali e situazionali non soggetti al controllo dell’allenatore: rappresentano le altre due categorie, quelle che contengono variabili influenzanti la motivazione individuale sulle quali però l’allenatore ha poco potere. I fattori situazionali di questo tipo possono essere ad esempio: il comportamento degli spettatori, le caratteristiche dell’avversario, la storia recente della squadra, le esperienze che ha vissuto ecc… Mentre tra i fattori personali si possono distinguere: il livello di ansia, la capacità attentiva di ogni atleta e la motivazione al successo [Carron, 1984].

Per poter migliorare le prestazioni della squadra l’allenatore non solo deve occuparsi di incentivare la motivazione dei singoli atleti agendo su quei fenomeni, individuali o situazionali, che possono essere sensibili al suo intervento, ma deve anche impedire che si determini, nel medesimo livello, quel naturale calo nell’impegno di ogni giocatore definito “pigrizia sociale” [Harkins, Latanè e Williams, 1980; Harkins e Latanè, 1981].

Questi autori hanno osservato come la tendenza generale delle persone le porti a diminuire il proprio impegno nello svolgere un compito all’aumentare delle dimensioni del gruppo di compagni con i quali devono collaborare. Un atleta sarebbe, quindi, naturalmente portato a non dare il meglio di sé quando lavora assieme al resto dei componenti della squadra. Perché? Harkins, Latanè e Williams [1980] hanno proposto quattro possibili interpretazioni:

– strategia allocativa: secondo cui gli atleti darebbero il meglio di sé in una prestazione individuale piuttosto che in quella di gruppo semplicemente perché risulta più facilmente identificabile e quindi premiato il proprio lavoro.

– strategia minima: in cui i soggetti mirano semplicemente a spendere il minor quantitativo di energia possibile per non essere identificati come individui pigri.

– free rider: secondo cui le persone riducono il proprio impegno perché non lo ritengono indispensabile ai fini del risultato.

– sucker effect: secondo cui le persone riducono il loro impegno per evitare di lavorare anche per coloro che si impegnano poco.

Qualsiasi strategia, tra queste, è in grado di spiegare la pigrizia sociale,che, in generale, risulta molto dannosa ai fini della prestazione del gruppo intero, anche perché il sucker effect non fa altro che determinare una spirale discendente nell’impegno da parte degli atleti che porta sempre più lontano dagli obiettivi comuni e dal successo. Come deve comportarsi l’allenatore-leader davanti a palesi manifestazioni di questo fenomeno nei suoi atleti? Hardy [1990] ha individuato alcune strategie che possono essere messe in atto con successo per poter tenere sotto controllo l’instaurarsi di fenomeni di pigrizia sociale. Tra questi:

1. migliorare il livello di autoconsapevolezza dell’atleta, rendendo identificabile l’impegno individuale,

2. migliorare il senso di responsabilità di ciascun atleta attraverso un aumento delle interazioni e della coesione di gruppo;

3. rendere i compiti coinvolgenti;

4. impiegare un programma sistematico di goal-setting, definendo specifici obiettivi individuali e di squadra;

5. condurre riunioni e incontri collettivi al fine di risolvere eventuali cadute motivazionali e comprendere la discontinuità di alcune prestazioni;

6. attribuire a ciascuno un determinato ruolo identificabile da tutti e contraddistinto positivamente;

7. permettere agli atleti di esprimersi in modo creativo e appoggiarli nelle loro assunzioni di rischi;

8. fornire la possibilità agli atleti di svolgere attività , meno intense e impegnative che concedano momenti di divertimento e svago al team.

Al di sopra di ogni strategia è indispensabile, come afferma Cei [1998], per impedire il tracollo motivazionale ad opera della pigrizia sociale, che venga data a ciascun atleta l’opportunità di soddisfare i propri bisogni di realizzazione individuale, e che questi rappresentino la base per il raggiungimento degli obiettivi di tutto il gruppo.

L’allenatore non deve essere confuso a priori con la figura del leader centrato sul compito, anche se in alcuni casi può identificarsi con questo. Questo è ancor più vero se si prende in considerazione una sua ulteriore funzione importante che, pur essendo associata al sistema relazionale della squadra, è strettamente correlata alle prestazioni di quest’ultima.

La funzione in questione riguarda la coesione di gruppo intesa come: “il campo totale delle forze che agiscono sui membri per farli rimanere nel gruppo” [Festinger, Schachter e Back, 1950]. Hogg [1992], riprendendo l’idea di Festinger, individua nella teoria dell’identità sociale di Tajfel [1981] e nella teoria della categorizzazione del sé di Turner [1987] due contributi per permettere una definizione della coesione che, ponendosi lungo un continuum interpersonale-intergruppi, è associabile all’attrazione sociale esercitata dalle persone, non per loro caratteristiche, ma per la loro appartenenza alla squadra.

Solo in questo caso si può parlare di coesione perché solo in questo caso è un fenomeno riferito al gruppo [Speltini e Polmonari, 1999]. Molte ricerche hanno infatti dimostrato [Widmeyer, Carron e Brawley, 1993], l’esistenza di una correlazione positiva tra una forte coesione che rende il gruppo stabile, unito e pronto a sostenersi nei momenti di difficoltà, e le prestazioni effettivamente raggiunte. E’ importante per il leader istituzionale fare in modo che tutti i membri del gruppo vengano stimolati ad orientare i loro sforzi verso ciò che Mazzali [1995] definisce “noi di gruppo” costruendo così la possibilità di compiere un lavoro cooperativo ed integrato che possa condurre al successo.

La coesione di una squadra viene quindi analizzata da un punto di vista multidimensionale in cui le caratteristiche e il comportamento del leader rappresentano alcune delle grandezze che ne possono influenzare le caratteristiche. Riguardo la relazione tra coesione e prestazione il dibattito rimane comunque aperto. In una rassegna di 30 ricerche sull’argomento Zanna e Fazio [1982] individuano, in tutte, l’esistenza di una relazione tra le due dimensioni ma, mentre su 24 (80%) questa era caratterizzata positivamente, le rimanenti mettevano in evidenza una correlazione negativa.

Questa possibilità, quella cioè di una correlazione negativa tra coesione e prestazione, è ancor più evidente in alcuni casi, storici nell’ambito della psicologia dello sport, presentati di Lenk [1966] in cui l’autore descriveva come una squadra nazionale di canottaggio, nonostante l’assenza di coesione tra i membri che la componevano, riuscì a imporsi alle olimpiadi prima e ai campionati mondiali poi. Questa ambiguità ha portato i ricercatori a cercare di comprendere in quali condizioni il legame positivo o negativo si verifica [Grieve, Whelan, Meyers, 2000]. Alcune delle ricerche orientate in questa direzione [Landers e Luschen, 1974; Steiner, 1972, 1976; Widmeyer, Carron, Brawley, 1993; Carron, Chelladurai, 1979; Widmeyer, Williams, 1991; Guicciardi, Staffa e Meleddu, 2001] hanno associato le caratteristiche della relazione tra coesione e prestazione a diverse variabili tra le quali: il tipo di compito, la struttura del gruppo, il tipo di disciplina ecc… E’ probabile che gli stessi comportamenti dell’allenatore-leader, seppur non ancora descritti in alcuna ricerca, possano essere una variabile importante per determinare in che modo queste due dimensioni interagiscono tra di loro.

E’ stato descritto finora che l’allenatore, in quanto leader istituzionale, deve preoccuparsi di delineare gli obiettivi specifici e renderli chiari anche ai componenti del team, deve individuare gli strumenti, indagare le risorse umane e analizzare le strategie generali che possono renderne possibile il raggiungimento. Per lo stesso fine deve anche prestare attenzione e intervenire sui fattori situazionali e individuali che influenzano la motivazione dei componenti della squadra, evitare la diffusione della pigrizia sociale e promuovere la coesione del gruppo in ciascuno atleta.

Tutto ciò rappresenta il terreno iniziale necessario per affrontare una stagione sportiva ma non è sufficiente per oltrepassare gli ostacoli, sempre diversi, che si presenteranno nel corso dell’anno. Per questo l’allenatore deve anche essere pronto ad affrontare problematiche sempre nuove, spesso dipendenti dai risultati ottenuti, ma che, a loro volta, possono trascinare la squadra in una spirale di ancor maggiori fallimenti, se non vi viene posto un freno. Mazzali [1995] fa riferimento a cinque specifiche condizioni in cui la squadra può venire a trovarsi nel corso della stagione, che l’allenatore deve gestire per evitarne le conseguenze negative:

1. Periodi di vittorie: caratterizzati da successo ed entusiasmo da parte del gruppo. L’autore mette in guardia da crogiolarsi nel piacere della vittoria rischiando di perdere la concentrazione necessaria nelle prestazioni di squadra e rischiando di sottovalutare gli avversari. L’allenatore-leader deve essere in grado di smorzare gli animi, sdrammatizzare un’eventuale mitizzazione del team analizzando il momento con estrema cautela e con una certa dose di sospetto. Può sfruttare comunque la condizione del gruppo per investire in senso tecnico, tattico e di preparazione al fine di mantenere elevata la concentrazione e l’impegno in allenamento.

2. Periodi di sconfitte: rappresenta esattamente la condizione opposta alla precedente. In questo caso gli atleti sviluppano una sorta di depressione e apatia di gruppo o possono reagire facendo esplodere l’aggressività individuale e facendo emergere ingigantiti i dissidi interni alla squadra. Non porre freno a questa situazione vuol dire lasciare che la squadra si disintegri. E’ importante che l’allenatore-leader eviti, per primo, di cercare alibi o scusanti ma cerchi di individuare con raziocinio dove è il problema e di affrontarlo con decisione. L’obiettivo è quello di impedire che l’aggressività si sfoghi contro arbitri, sorte o compagni ma si canalizzai nell’affrontare il problema della squadra.

3. Nuove vittorie dopo periodi di sconfitte: è uno dei periodi più favorevoli per condurre una squadra. La serie di vittorie da sicuramente sfogo alla frustrazione accumulata dalle sconfitte non cancellando però una certa modestia dipendente dai risultati precedenti che permette di non sottovalutare gli avversari e di fornire prestazioni altamente competitive. L’allenatore non deve far altro che comportarsi come nei periodi di vittoria prestando attenzione che questa modestia non vada a ridursi e investendo tatticamente sulla squadra.

4. Nuove sconfitte dopo periodi di vittorie: secondo l’autore questa situazione pone la squadra in una condizione dura da risollevare. La serie di vittorie aveva determinato inconsciamente delle aspettative a cui ora è difficile rinunciare, ma che i risultati rendono sempre più irrealizzabili. L’allenatore deve, però, cercare di riadattare sia il lavoro che la mentalità della squadra a nuovi obiettivi più modesti. Il tempo di convincimento a livello individuale è lungo ma se l’allenatore non riesce a creare questa mentalità, corre il rischio di veder sfuggire la possibilità di raggiungere anche gli obiettivi modesti.

5. Periodi “senza infamia e senza lode”: vengono definiti come i periodi peggiori in assoluto per condurre una squadra. Sono caratterizzati dall’alternarsi saltuario di vittorie e sconfitte che portano ad un andamento nel complesso né positivo né negativo. Ciò può determinare la mancanza di una reazione emotiva da parte dei membri della squadra e se questa non è una conseguenza negativa in sé stessa, è facile, però, che porti a uno scoramento il più delle volte seguito da una serie di sconfitte pesanti. In questa pericolosa posizione l’allenatore deve cercare, agendo sulla motivazione, la coesione, e l’allenamento della squadra di elevare il livello delle prestazioni in termini tecnici e caratteriali allo scopo di uscire al più presto da questa condizione che, nonostante sembri caratterizzata da un andamento regolare è, in realtà, estremamente precaria perché da un momento all’altro può far cadere i risultati della squadra

Anche il leader intimo svolge un ruolo importante nell’influenzare le prestazioni della squadra. In linea di massima i fattori sui quali può intervenire sono molto simili a quelli esposti riguardo le funzioni del leader istituzionali ma esistono, tra i due, alcune importanti differenze. Prima fra tutte è quella collegata alla diversa posizione assunta dal leader istituzionale e da quello intimo rispetto alla prestazione stessa. Il primo si occupa dell’organizzazione preventiva della prova che il team deve affrontare e gestisce le risorse e gli strumenti della sua squadra, anche durante la prestazione, mantenendosi su un livello di andamento generale. Al contrario, il leader intimo, ancor di più se è anche leader tecnico, organizza le risorse e fornisce supporto principalmente nel corso della prestazione e della partita che la squadra sta affrontando agendo e prendendo decisioni più che altro a livello di azioni particolari, spesso attraverso un linguaggio gestuale conosciuto dai suoi compagni.

Da questo risultano chiare due considerazioni. Per prima cosa questi due ruoli, in relazione all’organizzazione e alla gestione di una prova da affrontare per la squadra appaiono essere complementari. Di conseguenza una squadra può ottenere prestazioni molto positive se entrambe le figure di leader sanno svolgere al meglio il proprio compito. Secondariamente si può osservare come le differenze nelle mansioni svolte possano essere connesse ai diversi punti di vista con cui affrontano sia la preparazione che la partita.

Oltre a ciò il capitano dovrebbe, al pari dell’allenatore, cercare di impedire che la pigrizia sociale dilaghi tra i membri del gruppo rendendosi fonte di sostegno motivazionale per i suoi compagni agendo sui quegli stessi fattori considerati sotto il controllo dell’allenatore. Lo stesso discorso può essere fatto per i fattori che influenzano il livello di coesione della squadra.

LEGGI ANCHE:

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

La diade madre-bambino è un mondo chiuso all’esterno e ricco al suo interno, definito dai confini stessi della diade. Le prime interazioni sono fini a se stesse e il loro unico scopo è quello di interagire: sono due i partecipanti e non esiste altro che le loro espressioni facciali, la loro vocalizzazione, la loro emotività.

La diade madre-bambino è un mondo chiuso all’esterno e ricco al suo interno, definito dai confini stessi della diade. Le prime interazioni sono fini a se stesse e il loro unico scopo è quello di interagire: sono due i partecipanti e non esiste altro che le loro espressioni facciali, la loro vocalizzazione, la loro emotività. Il bisogno di avvincere ed essere avvinti, di agire con la forza o di subirla per sentire la prigionia terribile e insieme inebriante dell’attrazione più incontrollabile, della gelosia e del possesso, non può essere di un unico personaggio, di un solo genere; la debolezza di chi domina per sentirsi amato e il potere del dominato di tenere in scacco l’altro con la propria sottomissione sono dimensioni affascinanti che “Venere in pelliccia” esalta in tutta la loro maestosa e inevitabile risonanza.

Il bisogno di avvincere ed essere avvinti, di agire con la forza o di subirla per sentire la prigionia terribile e insieme inebriante dell’attrazione più incontrollabile, della gelosia e del possesso, non può essere di un unico personaggio, di un solo genere; la debolezza di chi domina per sentirsi amato e il potere del dominato di tenere in scacco l’altro con la propria sottomissione sono dimensioni affascinanti che “Venere in pelliccia” esalta in tutta la loro maestosa e inevitabile risonanza.

L’effetto positivo del caffè sul rischio di tumore al fegato potrebbe essere mediato dalla ormai dimostrata capacità di tale sostanza di prevenire il diabete, fattore quest’ultimo di rischio per il tumore, oppure dai suoi effetti benefici sulla cirrosi e sugli enzimi epatici.

L’effetto positivo del caffè sul rischio di tumore al fegato potrebbe essere mediato dalla ormai dimostrata capacità di tale sostanza di prevenire il diabete, fattore quest’ultimo di rischio per il tumore, oppure dai suoi effetti benefici sulla cirrosi e sugli enzimi epatici.  Si vuole dimostrare che l’ansia da palcoscenico è un fenomeno autonomo e indipendente rispetto all’ansia da prestazione e all’ansia sociale e quindi da considerarsi normale e non patologica nella vita di un musicista.

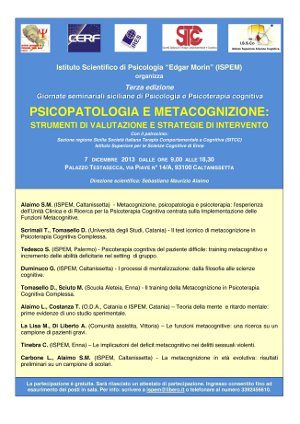

Si vuole dimostrare che l’ansia da palcoscenico è un fenomeno autonomo e indipendente rispetto all’ansia da prestazione e all’ansia sociale e quindi da considerarsi normale e non patologica nella vita di un musicista. Si è conclusa il giorno 7 dicembre, in un generale clima di soddisfazione, la terza edizione di Giornate Seminariali Siciliane di Psicologia Clinica e Psicoterapia Cognitiva.

Si è conclusa il giorno 7 dicembre, in un generale clima di soddisfazione, la terza edizione di Giornate Seminariali Siciliane di Psicologia Clinica e Psicoterapia Cognitiva.

Tra pochi mesi anche noi avremo la versione italiana del nuovo DSM 5 e nell’attesa, tra numerose polemiche e criticità, ecco un nuovo importante cambiamento nella diagnosi e classificazione del

Tra pochi mesi anche noi avremo la versione italiana del nuovo DSM 5 e nell’attesa, tra numerose polemiche e criticità, ecco un nuovo importante cambiamento nella diagnosi e classificazione del