Trattamento del Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività – ADHD

Si sente spesso parlare di Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività – ADHD, la maggior parte delle volte riguarda la gestione di bambini ‘difficili’ che mettono alla prova i propri genitori a casa e che faticano a stare in un contesto strutturato, come quello scolastico. Tuttavia si è posta meno attenzione a che cosa succede quando gli stessi bambini crescono.

Alberto Morandi e Silvia Locatelli – OPEN SCHOOL Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Bolzano

Infatti le evidenze cliniche e scientifiche riportano come sia nell’adolescenza che nell’età adulta il disturbo permanga, con l’aggravarsi di atri disturbi concomitanti come il disturbo oppositivo-provocatorio e della condotta, ma anche disturbi legati alla sfera ansioso-depressiva (Antshel, 2012; Safren, 2010; Solanto, 2010; Chan, 2016).

Che cos’è di fatto il disturbo ADHD?

Nel DSM 5 i sintomi cardinali dell’ADHD di disattenzione e/o di iperattività–impulsività devono essere presenti prima dei 12 anni di età e devono causare menomazione nel funzionamento sociale del soggetto, scolastico o lavorativo. Nel manuale si distingue il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività – Manifestazione combinata (se il criterio di disattenzione e il criterio di iperattività-impulsività sono entrambi soddisfatti negli ultimi 6 mesi), il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività – Manifestazione con disattenzione predominante (se il criterio di disattenzione è soddisfatto ma il criterio di iperattività-impulsività non è soddisfatto negli ultimi 6 mesi), il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività – Manifestazione con iperattività-impulsività predominanti (se il criterio di iperattività-impulsività è soddisfatto e il criterio di disattenzione non è soddisfatto negli ultimi 6 mesi). Si specifica inoltre se in remissione parziale (quando i criteri precedentemente soddisfatti negli ultimi 6 mesi e i sintomi comportano solo compromissioni minori del funzionamento sociale, scolastico e lavorativo), se di entità lieve, moderata o grave (quando presenti sintomi oltre a quelli richiesti per porre la diagnosi e se tali sintomi causano una marcata compromissione del funzionamento sociale, scolastico e lavorativo) (APA, 2014).

Come è trattato nell’infanzia?

Il National Institute for Health and Clinical Excellence NICE (2009) della Gran Bretagna prevede che la pianificazione dell’intervento del Disturbo di Attenzione e Iperattività dovrebbe considerare interventi a favore delle implicazioni psicologiche, comportamentali ed educative del problema. Il disturbo dovrebbe essere trattato sul piano comportamentale tenendo in considerazione l’ambito famigliare e scolastico. In età prescolare, quando si può porre una ragionevole ipotesi diagnostica verso l’evoluzione di un ADHD, l’intervento più appropriato è il Parent Tranining (Vio e Spagnoletti, 2013). In età scolare, indicativamente fino alla terza classe della scuola primaria, l’intervento indicato è il Parent Training di gruppo e Teacher Training rivolto ad operatori scolastici (Celi e Fontanta, 2007). Dopo la terza classe della scuola primaria, l’intervento dovrebbe integrare al lavoro della famiglia e della scuola anche l’intervento diretto con il paziente in termini di supporto alle proprie competenze autoregolative (ad es. attentive, comportamentali e sociali) (Vio e Matiuzzo, 2010). Per gli adolescenti, l’intervento prevede l’intervento con il paziente e con il genitore per le situazioni medio-gravi e nelle situazioni severe l’intervento multimodale con la consulenza neuropsichiatrica per la prescrizione del farmaco (Lambruschi, 2004).

L’intervento autoregolativo con il bambino andrebbe programmato intorno agli 8/9 anni, prevedendo prima un trattamento delle problematiche comportamentali e solo successivamente un lavoro sulla gestione delle emozioni (Cornoldi, Grinale, Masi e Pettenò, 1996).

In una review recente di Evans e collaboratori (2018), gli autori hanno notato come le attività individuali, di tipo educativo e comportamentale, per esempio riguardo la pianificazione del tempo, si siano rivelate efficaci durante l’infanzia. Inoltre questo tipo di trattamenti si sono rivelati efficaci fino all’età di 15 anni, mentre i risultati riguardo terapia CBT standard, che loro riferiscono di ristrutturazione cognitiva dei pensieri disfunzionali, hanno dato risultati più deboli.

Per di più, nonostante il forte investimento che i clinici pongono nella gestione di questo disturbo, dalle scuole medie in poi i trattamenti proposti a famiglie e insegnanti si fanno più diradati, se non assenti, lasciando un ‘buco’ di trattamento per questa tipologia di pazienti. Quindi che cosa succede? Come molti autori sottolineano (Chan, 2016) la prospettiva di tali trattamenti nell’età adolescenziale non ha di fatto ragione di essere: i ragazzi tendono ad essere più indipendenti, il contesto scolastico cambia, e di conseguenza gli insegnanti, e forse la famiglia in tutto ciò ha meno peso da un punto di vista di regolazione comportamentale. Questa riduzione degli interventi ‘di contorno’ va quindi compensata con interventi individuali psico-socio-educativi, che data la maggiore maturazione cognitiva dei ragazzi stessi possono essere applicati. (Antshel, 2012; Chan, 2016; Zylowska, 2008).

Per esempio in uno studio di Antshel e collaboratori (2012), gli autori hanno voluto confermare l’ipotesi che adolescenti con ADHD che ricevono un trattamento CBT possono avere una significativa riduzione dei sintomi, valutati da genitori e insegnanti, e un ulteriore miglioramento funzionale nei domini scolastici, sociali e familiari. Per verificare questa ipotesi gli autori hanno proposto delle modifiche al protocollo CBT di Safren et al. (2010) coinvolgendo i genitori dei ragazzi. Quindi i ragazzi erano sottoposti a 6 moduli terapeutici:

- modulo 1: 4 sedute di psicoeducazione sul disturbo, training di abilità di pianificazione e organizzazione (con i genitori per generalizzare i comportamenti)

- modulo 2: 3 sedute focalizzate sull’apprendimento di abilità per ridurre la distraibilità (con i genitori per generalizzare i comportamenti)

- modulo 3: 2/5 sedute di ristrutturazione cognitiva CBT standard, adattato da Beck (1995) per il disturbo ADHD (senza i genitori, che vengono solo informati a fine seduta dell’andamento ma non dei contenuti)

- moduli opzionali di 4 sessioni sulla riduzione della procrastinazione, comunicazione, gestione di rabbia e frustrazione (senza i genitori quelli relativi a comunicazione e rabbia)

Questo protocollo si è rivelato efficace per l’organizzazione del tempo a scuola, riportato dagli insegnanti, riduzione dei comportamenti esternalizzanti e sintomi attentivi, riportati da genitori e insegnanti. Nonostante i miglioramenti, i ragazzi non hanno comunque normalizzato il proprio comportamento, mantenendo la sintomatologia, seppur ridotta (Antshel, 2012).

In un altro studio sono stati proposti due trattamenti psico-socio-educativi: Plan my life (PML) e Solution-focus treatment (SFT), il primo per migliorare le abilità di pianificazione e organizzazione del tempo (maggiormente focalizzato sulle abilità scolastiche), mentre nel secondo gli adolescenti ricevevano un trattamento ‘vuoto’ cioè decidevano loro stessi il contenuto della seduta terapeutica (Boyer, 2014). Gli autori hanno definito entrambi gli interventi CBT, ma in nessuno dei due erano previste delle sedute di discussione o ristrutturazione dei pensieri. Tuttavia gli autori hanno riportato come entrambi gli interventi di pianificazione abbiano dato dei risultati (Boyer, 2014). Allo stesso modo, in un altro studio, si è evidenziato come interventi di mindfulness, e non di pianificazione, siano efficaci nella riduzione dei sintomi di ADHD, attraverso l’accettazione della situazione, non reattività, volontà e atteggiamento amichevole per facilitare la regolazione emotiva (Zylowska, 2007).

Tuttavia gli ultimi due studi presentati non hanno utilizzato tecniche di CBT standard che invece si rivelano essere efficaci, pur utilizzando, nel caso di Boyer e collaboratori, il termine ‘interventi CBT’. Infatti, come è ben sottolineato da Chan e collaboratori (2016), spesso nella letteratura che riguarda i trattamenti non farmacologici per il disturbo ADHD si utilizza il termine ‘trattamento CBT’ per indicare trattamenti più di carattere psico-socio-educativo di apprendimento di nuove abilità o competenze. Quindi qual è di fatto la psicoterapia CBT per il trattamento dei sintomi di ADHD?

A questo punto però dobbiamo fare un salto in avanti, infatti le prime evidenze riguardano interventi su pazienti con ADHD adulti. Che cosa ci racconta la letteratura scientifica riguardo questi interventi psico-socio-educativi: i primi tentativi di proporre un protocollo CBT misto a interventi socio-educativi sono stati realizzati con pazienti adulti, ed hanno portato dei risultati promettenti (Safren, 2010; Solanto, 2010; He, 2016; Hesslinger, 2002). Sono stati proposti diversi protocolli, alcuni progettati con l’obiettivo di ridurre la sintomatologia, altri con l’intento di aumentare le competenze organizzative e di pianificazione, altri che hanno avuto effetto maggiormente sui sintomi ansioso depressivi (Safren, 2010; Solanto, 2010; He, 2017).

Perché proporre degli interventi di CBT e socio-educativi in pazienti adulti? Nell’articolo di He (2017) sono ben presentati i modelli teoretici che sottostanno al disturbo:

- modello di inibizione della risposta di Barkley (1997): mette in relazione la difficoltà di inibizione di un comportamento nell’ADHD con le funzioni esecutive (ad es. la memoria di lavoro, il livello motivazionale in relazione al compito, quello di attivazione necessario per lo svolgimento delle consegne, il linguaggio interiore, la capacità di avvalersi dell’errore).

- modello a due vie di Sonuga-Barke (2002): il disturbo ADHD è il risultato del malfunzionamento di due sistemi neurobiologici, il sistema dopaminergico mesocorticale e il sistema mesolimbico. Attraverso il malfunzionamento del primo sistema si ottengono deficit di disregolazione di pensiero e azioni, con la risultante disfunzione dell’inibizione e delle funzioni esecutive, simile a quello di Barkley (1997). Il malfunzionamento del sistema mesolimbico, invece, porta a una disfunzione dei sistemi motivazionali legati al posticipo di azioni e comportamenti. Il disturbo ADHD è il risultato di entrambi i sistemi.

I training psico-socio-educativi si concentrano su questo secondo sistema in modo da ridurre i comportamenti di procrastinazione e migliorare il rinforzo di comportamenti funzionali (He, 2016).

Nell’articolo sopra citato tuttavia appare poco chiara la scelta della ristrutturazione cognitiva della CBT standard, se non per ridurre l’impatto, forse, dei pensieri disfunzionali che procurano emozioni intense, che di fatto i pazienti con ADHD non regolano.

In uno dei primi lavori, sono state proposte delle sedute di gruppo secondo l’intervento di skills training tratto dalla Terapia Dialettico Comportamentale (DBT) per il Disturbo Borderline di Personalità (Hesslinger, 2002). Gli autori hanno ipotizzato che, data l’alta comorbidità tra Disturbo Borderline di Personalità e Disturbo ADHD, e i sintomi comuni (impulsività, disregolazione emotiva, abuso di sostanze, bassa autostima, e difficoltà nelle relazioni interpersonali), un trattamento di skills training adattato alla sintomatologia specifica di ADHD potesse dare dei benefici ai pazienti. Hanno quindi realizzato uno studio pilota, con campione ridotto e senza gruppo di controllo, per verificare tale ipotesi (Hesslinger, 2002).

Hanno quindi proposto un protocollo in 13 sessioni di gruppo settimanali da due ore ciascuna:

- Chiarificazione: psicoeducazione sul disturbo e confronto da parte di ogni partecipante dei criteri diagnostici con il proprio vissuto.

- Neurobiologia/Mindfulness I: psicoeducazione sulla natura neurobiologica del disturbo attentivo e prima parte di training mindfulness della DBT.

- Mindfulness II: training mindfulness della DBT. Tre skills ‘cosa’: osservare, descrivere e partecipare; tre skills ‘come’: prospettiva non giudicante, focus su un elemento per volta, efficacia.

- Chaos e Controllo: presentazione di tecniche di pianificazione e organizzazione del tempo, e discussione delle stesse nella vita quotidiana.

- Comportamenti disfunzionali/Analisi comportamentale I: definizione dei comportamenti disfunzionali che i pazienti vogliono cambiare, analisi dei comportamenti e strategie di cambiamento.

- Analisi comportamentale II: analisi dei comportamenti e strategie di cambiamento.

- Regolazione emotiva: psicoeducazione alle emozioni, esercizi di analisi emotiva, esercizi di regolazione in accordo con i principi della DBT.

- Depressione/Terapia in ADHD: psicoeducazione alla depressione secondaria al disturbo e strategie di fronteggiamento.

- Controllo degli impulsi: analisi comportamentale (soprattutto riguardo la rabbia), conseguenze negative a breve e a lungo termine, comportamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi in accordo con la DBT.

- Gestione dello stress: psicoeducazione riguardo lo stress relato alla performace, tecniche di gestione dello stress in accordo con le risorse personali dei pazienti, esercizi di tolleranza dello stress in accordo con la DBT.

- Dipendenza: psicoeducazione sui sintomi delle dipendenze da sostanze e conseguenze negative di comportamenti a rischio; analisi comportamentale con sviluppo di strategie comportamentali alternative.

- ADHD nelle relazioni/Rispetto per sé stessi: discussione della storia dei pazienti per le difficoltà interpersonali incontrate e coinvolgimento di partner e familiari nella condivisione al di fuori del gruppo.

- Sguardo al passato/Previsioni: pianificazione di gruppi di autoaiuto.

Questo trattamento ha portato ad un miglioramento nelle funzioni esecutive, ma non un generale miglioramento della sintomatologia; il dato forse più interessante è che non vi sono stati drop out o comportamenti inadeguati durante il percorso, sottolineando quindi l’efficacia del trattamento all’interno del gruppo terapeutico (Hesslinger, 2002).

Oltre a questo studio, successivamente, sono stati proposti protocolli CBT per il trattamento del disturbo ADHD. A causa della natura dubbia del protocollo proposto da Solanto e collaboratori (2010), verrà presentato solo il protocollo di Safren (2010). Questa scelta risiede nel fatto che, per quanto riguarda il primo, gli autori hanno proposto un intervento ‘metacognitivo’ che di fatto è un trattamento psico-socio-educativo, pur efficace, ma che di fatto non consiste in intervento metacognitivo come quello applicato nella terapia metacognitiva di Wells (Wells, 2011).

In che cosa consiste il protocollo CBT di Safren (2010)? Gli autori hanno sottoposto pazienti adulti con ADHD a trial clinici randomizzati, controllando le variabili temporali di follow-up di tre, sei e nove mesi dalla fine dei due trattamenti (Safren, 2010). Per entrambi i trattamenti erano previste 12 sessioni di 50 minuti ciascuna. Il trattamento di controllo consisteva in un training di rilassamento con supporto educativo in 12 sedute. Il trattamento cognitivo consisteva in tre moduli principali e due moduli opzionali:

- Modulo 1 (4 sessioni): psicoeducazione sul disturbo, training in organizzazione e pianificazione del tempo, training di problem solving

- Modulo 2 (2 sessioni): teneva conto dell’apprendimento di nuove competenze per ridurre la distraibilità

- Modulo 3 (3 sessioni): ristrutturazione cognitiva che coinvolgeva l’apprendimento di modalità di pensiero più adattive nelle situazioni problematiche

- Moduli opzionali: una sessione di applicazione delle competenze per ridurre la procrastinazione e una con il coinvolgimento dei familiari di supporto; l’ultima sessione includeva la revisione del lavoro svolto e interventi di prevenzione delle ricadute.

I risultati dimostrarono come il trattamento CBT desse esiti migliori rispetto al training di rilassamento, con un mantenimento di questi miglioramenti a medio-lungo termine (Safren, 2010).

I risultati di questo trattamento sono stati replicati anche in un campione di studenti del college con ADHD (He, 2016), differenza interessante rispetto allo studio precedente nel quale i pazienti trattati avevano un’età media di 42 anni. Gli studenti del college erano infatti nella condizione di prima età adulta, quindi tra adolescenza ed età adulta, inseriti in un contesto accademico più vicino al mondo della scuola degli adolescenti, ma vicino al modo degli adulti per l’assenza dei familiari. Il fatto che questo studio abbia rivelato l’efficacia del training CBT di Safren (2010) avvalora quindi l’idea che un intervento di ristrutturazione sia efficace e che l’efficacia possa aumentare se questo è accompagnato da interventi psico-socio-educativi in accordo con l’età dei pazienti interessati: maggior peso all’intervento CBT e minore a quello socio-educativo in età adulta, e viceversa per gli adolescenti, mentre gli studenti di college beneficiano ugualmente di entrambi gli interventi.

Nello sviluppo di nuovi approcci psicoterapeutici, alcuni studi hanno suggerito di integrare al lavoro comportamentale il riconoscimento e l’individuazione di esperienze biografiche del paziente (solitamente negative). Sebbene l’idea generale di individuare traumi dell’infanzia non sia nuova e sia un importante fattore nella tradizionale psicoanalisi, l’idea di combinare e integrare approcci basati sul comportamento ad approcci che indagano le esperienze biografiche è di recente interesse (Lücke, 2017).

Un approccio che prende in considerazione la storia personale del paziente è la Schema Therapy sviluppata da Young e collaboratori (Young, 2003). Negli ultimi anni la Schema Therapy ha ricevuto un aumento di attenzione in ottica di un approccio terapico efficace per disordini psichiatrici cronici. Una caratteristica centrale della Schema Therapy è l’identificazione e la focalizzazione di interventi su schemi maladattivi precoci, i quali sono pattern disfunzionali e credenze risultanti da esperienze infantili (Lücke, 2017).

Schemi precoci maladattivi possono formarsi durante l’infanzia da esperienze negative croniche con gli altri (ad es. i genitori o i pari), possono interferire nello sviluppo della personalità e persistere fino all’età adulta. Dato che l’ADHD è un disturbo cronico che solitamente emerge nell’infanzia, sembra ragionevole assumere che fattori biografici posano giocare un ruolo nello sviluppo della psicopatologia del paziente adulto con ADHD.

Nella prospettiva della Schema Therapy, tratti ADHD possono essere visti come fattori temperamentali che interagiscono con circostanze biografiche nello sviluppo di schemi maladattivi. In uno studi di Philipsen e collaboratori (2017) si è cercato di investigare l’esistenza di schemi maladattivi in un campione clinico di 80 adulti con diagnosi di ADHD in confronto con un gruppo di controllo di 80 soggetti sani. Il questionario CAARS (Retz, 2002) e l’ADHD checklist (Conners, 1999) sono stati usati per valutare la severità e il sottotipo di ADHD nei pazienti. I partecipanti sono stati valutati rispetto agli schemi maladattivi come definiti da Young e collaboratori (Young, 2003) usando il questionario YSQ-S2. I pazienti con ADHD hanno mostrato un punteggio maggiore rispetto al gruppo di controllo per tutti gli schemi maladattivi, ad eccezione della ‘Vulnerabilità al pericolo o alle malattie’. In linea con le aspettative dello studio, le esperienze biografiche dei pazienti ADHD più pronunciate erano legate a schemi di ‘Fallimento’, ‘Inadeguatezza/ Vergogna’, ‘Sottomissione’ e ‘Deprivazione emotiva’. Il fatto che non siano state trovate differenze nei due gruppi rispetto allo schema ‘Vulnerabilità al pericolo o alle malattie’ può essere legato all’aumento della prevalenza di comportamenti altamente a rischio nei pazienti ADHD, come il fumo, l’uso di droghe, la guida spericolata o rischiosa e i comportamenti sessuali (Bakhshani, 2013).

Tolpak e colleghi (2008) hanno suggerito che i comportamenti altamente a rischio nei pazienti ADHD siano connessi a uno stile decisionale che pone maggiore attenzione alla ricompensa attesa in seguito allo svolgimento di un comportamento a rischio, invece che alla possibilità di eventi dannosi conseguenti. In tale prospettiva Lücke e collaboratori (2017) ipotizzano che sia plausibile assumere che tale stile decisionale agisca negativamente, quindi l’individuo è portato a non considerare le conseguenze negative di un evento dannoso e a non sviluppare uno schema di vulnerabilità riguardo alle conseguenze.

Dal momento che i sintomi centrali dell’ADHD, inattenzione, iperattività e impulsività, possono essere considerati come tratti con una genesi neurobiologica, piuttosto che biografica, il miglioramento dei sintomi centrali con la Schema Therapy sembra improbabile. La Schema Therapy potrebbe invece risultare efficace sui problemi secondari, concentrandosi sulle inefficaci strategie di coping e sulla distorta percezione del sè, risultanti dallo sviluppo di schemi maladattivi acquisiti durante l’infanzia (Lücke, 2017).

Il Disturbo da deficit di Attenzione e Iperattività può essere affrontato secondo il modello cognitivo-evoluzionista attraverso l’EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing di Francine Shapiro (2001). In tale ottica, le esperienze di relazione e attaccamento con i caregivers possono condurre alla manifestazione dei sintomi ADHD (Verardo, 2012).

In particolare, secondo tale approccio, nella comprensione del significato funzionale dei sintomi dell’ADHD sono presi in considerazione: la teoria dell’attaccamento di Bowlby (1969), le ricerche della Ainsworth (Ainsworth et al. 1978; Ainsworth, 1985), gli studi di Liotti (1994) e il modello dinamico maturativo della Crittenden (2002, 2007, 2008). Il modello della Crittenden evidenzia la funzione adattiva dei comportamenti sintomatici del bambino all’interno del contesto familiare enfatizzando il modo in cui i processi di sviluppo di genitori e figli si influenzano reciprocamente nel tempo.

Secondo la prospettiva EMDR la relazione tra bambino e caregiver non è indipendente dalla manifestazione dei sintomi ADHD (Verardo, 2012). Pertanto l’interazione tra predisposizione genetica (Faraone et al. 2005), fattori neurobiologici (Lou et al., 2004; El-Faddagh et al., 2004, Mick et al., 2002), eventi traumatici (Levy e Orlans, 2000) ed esperienze di attaccamento potrebbero concorrere nella sintomatologia ADHD (Ertan et al., 2011; Sciberras et al., 2011; Dallos e Smart, 2012).

L’EMDR si può configura come un intervento integrato che permetterebbe l’elaborazione dei traumi relazionali precoci (relativi alla storia di attaccamento) e l’elaborazione dei traumi secondari alle manifestazioni dell’ADHD (ad es. frustrazioni scolastiche o sociali subite).

In sintesi, tralasciando le differenze di strutturazione dei protocolli specifici, tendenzialmente tutti hanno proposto una prima parte psicoeducativa sui sintomi del disturbo, ristrutturazione cognitiva della CBT standard legata alle credenze che aumentano la sensibilità ansioso depressiva, e interventi di coaching psicoeducativo sulla pianificazione e l’organizzazione dei compiti di vita quotidiana, sino ad arrivare a programmi di skills training attinti dalla DBT. Altri interventi, invece, hanno tenuto maggiormente conto di fattori autobiografici e come questi influenzino l’individuo nel presente.

Le evidenze riguardo a quale parte del protocollo sia la più efficace sono confuse, sembrerebbe che tutti i trattamenti portino dei miglioramenti, o perlomeno non si siano rivelati iatrogeni (Chan, 2016). Quindi sembrerebbe che accompagnare alla terapia farmacologica trattamenti psicoterapici CBT, di Schema Therapy e socio-educativi porti dei benefici ai pazienti adulti con ADHD.

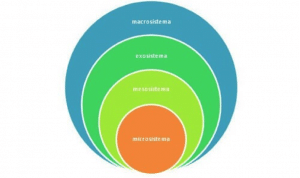

Se pensiamo a un continuum dall’infanzia all’età adulta, i trattamenti per il disturbo ADHD possono essere proposti prima a chi si prende cura, o ha in carico, i bambini, con interventi di parent training e scolastici, dopo di che, durante l’adolescenza, i trattamenti si riducono a favore di percorsi più individuali, per diventare esclusivamente individuali, o di gruppi di skills training nella prima età adulta e in età adulta. Sarebbe interessante una verifica a livello longitudinale, per comprendere se tutti questi interventi possono essere proposti durante l’arco di sviluppo, se possono essere interrotti dopo l’adolescenza o se possono essere richiamati durante l’età adulta e come la terapia precedente possa influenzare gli esiti della successiva. Questi trattamenti si sono rivelati efficaci, se accompagnati a un’adeguata terapia farmacologica, nel sollevare i pazienti dalle difficoltà che incontrano.