Stress lavoro-correlato e l’insegnamento – Psicologia

STRESS LAVORO-CORRELATO E RUOLO DOCENTE

Abstract

Quella dell’insegnante e’ considerata una professione di aiuto a pieno titolo e vista dall’opinione pubblica come una condizione privilegiata,della quale medici e psichiatri sottovalutano la conseguente “componente stressogena” (cfr. Lodolo D’Oria, Bulgarini d’Elci, Bonomi , Della Torre, Di Valsassina, Fasano, Giannella, Ferrar, Waldis, Pecori e Giraldi, 2009). Questo articola riporta i più noti studi sull’argomento e ne mette in rilievo i punti nevralgici.

Indice

Capitolo 1 Prima Parte

Introduzione al lavoro di Tesi

1.1. Lo stress come costrutto psicologico: fenomenologia dello stress e processi correlati. pag. 4

1.1.2 Le variabili organizzative connesse allo stress lavoro correlato. pag. 5

1.1.3. Stress lavoro correlato, benessere organizzativo e ruolo docente. pag. 7

1.1.4. Il Modello VARP. pag. 8

Capitolo 2

Introduzione alla seconda parte

2.1.Considerazioni conclusive. pag. 10

Bibliografia. pag. 13

Capitolo Primo

Introduzione

Quella dell’insegnante e’ considerata una professione di aiuto a pieno titolo e vista dall’opinione pubblica come una condizione privilegiata, della quale medici e psichiatri sottovalutano la conseguente “componente stressogena” (cfr. Lodolo D’Oria, Bulgarini d’Elci, Bonomi , Della Torre, Di Valsassina, Fasano, Giannella, Ferrar, Waldis, Pecori e Giraldi, 2009).

In uno studio di Pithers e Fogarty (1995) si sostiene, sia la modalità pervasiva con cui il costrutto lavoro stress-correlato entra a far parte del mondo della scuola, sia il fatto di non avere disponibilità di strumenti investigativi su uno o più pattern psicopatologici in modo tale da essere oggetto di una valutazione standardizzata. Su questa linea gli autori propongono uno strumento denominato Occupational Stress Inventory (l’acronimo corrispondente e’ OSI) che, nello specifico, misura lo stress sul lavoro (nel contesto scolastico) e le strategie di Coping del soggetto.

In una ricerca condotta in Spagna con 724 insegnanti di scuola primaria e secondaria, e’ emerso un dato particolarmente significativo ovvero che gli insegnanti percepiscono come barriere allo svolgimento del proprio lavoro livelli elevati di stress e ansia. Tali disfunzionalità, a livello di funzionamento psichico, creano una maggiore difficoltà nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative (tra cui riunioni, piani di lavoro, organizzazione inter-dipartimentale). Gli insegnanti sono costretti, in mancanza di altre risorse, a basarsi spesso su livelli di auto-efficacia (il più delle volte tuttavia inadeguati al proprio ruolo) e su strategie di Coping sovente inefficaci come discuteremo più avanti.

Dallo studio condotto da Pithers e Soden (2010) viene sottolineato il fatto che il ruolo docente (anche nelle scuole statunitensi) e’ sottoposto a livelli significativi di stress rispetto al tipo di lavoro svolto, ai ritmi e ai tempi impiegati nell’arco della giornata dai singoli insegnanti per affrontare al meglio la propria professione.

1.1 Lo stress come costrutto psicologico: fenomenologia dello stress e processi correlati

Lo stress, termine che rimanda ai concetti di “stretto”, “chiuso”, “compresso”, e’ stato particolarmente studiato a partire dalla seconda metà del ‘900. Colui che si e’ proposto come pioniere nell’approfondimento scientifico del termine stress, e’ Hans Selye. Egli (1973) ha definito lo stress come risposta aspecifica dell’organismo per ogni richiesta effettuata su di esso dall’ambiente esterno.

Selye parla di Sindrome generale di adattamento ovvero General Adapatation Syndrome e utilizza l’acronimo GAS (1950). Tale quadro sindromico risulta suddiviso in tre categorie: vi e’ una prima fase definita di “allarme”, un secondo step definito “fase di resistenza” ed un’ultima fase denominata “esaurimento funzionale”. Selye attraverso i suoi numerosi esperimenti associò ognuna delle tre fasi ad un rilascio di ormoni corticali specifici e disponibili in quel dato momento. Riconobbe anche il ruolo determinante dell’ipofisi nella risposta dell’organismo allo stress.

La letteratura indica che il concetto di stress raccoglie in sé due aree, una definita eustress (reazione positiva), ed una definita distress (reazione negativa). Il soggetto stressato, quindi, avverte la necessità di impiegare risorse ed energie superiori a quelle che utilizza normalmente.

Lo studioso Lazarus (1966) ha introdotto il termine coping per delineare un tipo di risposta finalizzata a mantenere uno stato di equilibrio. Il soggetto, quindi, agisce in modo tale da fornire risposte adeguate che si focalizzano sui compiti e sulle emozioni provate.

Lazarus sostiene (1996) che il ruolo giocato dal fattore “sostegno sociale” e’ di primaria importanza e rappresenta una dimensione trasversale a molte strategie di coping.

E’ dunque probabile che il legame tra coping e benessere assuma una circolarità, in quanto entrambi si influenzano reciprocamente.

All’interno di una qualsiasi organizzazione, compresa quella scolastica, l’individuo necessita di potenziare al massimo le proprie ‘capacita’ di adattamento’ in modo da potersi allineare alle continue trasformazioni del mondo del lavoro.

Burke (2002) propone un modello che ingloba il coping nei paradigmi più generali dello stress e prende in considerazione diversi aspetti: l’ambiente lavorativo, la valutazione cognitiva dell’evento, le reazioni individuali agli stressors, il benessere e l’assenza di tensione individuale, lo stato di salute/malattia, altre caratteristiche individuali. Lazarus (1996) ha posto l’accento sulla valutazione cognitiva come componente fondamentale del processo ermeneutico di comprensione del binomio stress-coping ed ha rilevato tre ambiti fondamentali: – una valutazione primaria della situazione; – una valutazione cognitiva o secondaria; – una valutazione terziaria.

1.1.2. Le variabili organizzative connesse allo stress

Come sostiene Avallone (2011) l’asse teorico-concettuale che determina e definisce lo stress lavoro-correlato trova ampio consenso nella correlazione tra ambiente e individuo, ovvero la relazione che si crea tra queste due costanti e’ inscindibile nel senso che lo stress prende forma nella relazione che si crea tra ambiente e individuo e non e’ insita ne’ nell’uno, ne’ nell’altro.

Come sottolineato da Lazarus e Folkman (1984) esistono in letteratura due differenti stressor, quello di ‘sfida’ o challenge stressor e quello di ‘ostacolo’ o hidrance stressor. Mentre uno stressor di sfida pone l’individuo nella condizione di attivare tutte le risorse e le competenze per affrontare la situazione, nello stressor ostacolo la sfida posta all’individuo viene avvertita essenzialmente come una minaccia.

Si e’ visto che ‘la quantità di lavoro e’ una delle variabili che determina elevati livelli di stress tra i lavoratori (Stewart, 1976); tuttavia, sia il sovraccarico che il sottocarico possono generare disequilibrio psico-fisiologico nell’individuo.

Per quanto riguarda il disengagement lavorativo (tradotto come disimpegno lavorativo) e’ utile rilevare come la conseguenza primaria di questo costrutto possa essere la disaffezione verso il proprio lavoro. A questo riguardo O’Neill (1994) sottolinea l’importanza, per esempio, della personalizzazione del proprio spazio lavorativo, in modo tale da permettere al lavoratore di aumentare la percezione del controllo sul proprio ambiente di lavoro. In questo senso, gli insegnanti non hanno l’opportunità, nello svolgere il proprio lavoro, di personalizzare il proprio spazio lavorativo. Molti studi hanno trovato delle correlazioni significative tra un numero di ore complessivo trascorse sul luogo di lavoro e determinati indicatori riguardanti benessere fisico e psicologico. Ne consegue che, laddove vi e’ l’opportunità di essere autonomi nella pianificazione del proprio orario di lavoro, in quei casi la prevenzione dello stress risulta maggiore.

Dal punto di vista relazionale, l’impatto che ha la comunicazione all’interno della propria organizzazione lavorativa, non e’ da sottovalutare. Ad esempio Aberg (1997) rintraccia quattro funzioni all’interno della comunicazione organizzativa: a) sostenere le operazioni legate ai diversi processi produttivi; b) rappresentare, ovvero definire profilo, identità, immagine finalizzate al mantenimento di un equilibrio interno alla propria organizzazione lavorativa; c) informare l’impresa nella sua interezza al fine di promuovere un maggior benessere sul piano comunicativo; d) socializzare e promuovere una maggior circolazione di informazioni. Inoltre risulta di fondamentale importanza monitorare in modo fluido le relazioni, sia inter-gruppo, sia intra gruppo all’interno del settore professionale di appartenenza del soggetto.

Al contempo Greenberg (1990) definisce “equità all’interno dell’ambiente di lavoro” un sistema caratterizzato da tre elementi fondamentali: a) fiducia; b) lealtà; c) rispetto. Anche lo sviluppo di carriera e’ un altro baricentro da considerare. Vi e’ dunque uno stretto legame tra competenze, sviluppo di carriera e giustizia organizzativa. Seconda la Career motivation theory (London e Mone, 2006) una progressione di carriera inferiore rispetto alle proprie attese si potrebbe configurare come una potenziale fonte di stress su cui porre l’attenzione.

1.1.3. Stress e ruolo docente

In uno studio pubblicato da Bogaert, Deforche, Clarys, Zinzen (2014), si mette in risalto la condizione della professione docente prevalentemente caratterizzata da alti livelli di stress fisici e psicologici, che possono essere alleviati attraverso la partecipazione regolare per esempio ad una attività fisica (physical activity.che utilizza l’acronimo di PA). Tuttavia, l’effetto di quest’ultima sulla salute mentale e fisica non è sempre costante e dipende anche dal tipo di attività fisica eseguita.

Lo scopo di questo studio è stato quello di esaminare la salute mentale, fisica collegandola al lavoro degli insegnanti della scuola secondaria (appartenenti allo specifico gruppo intra-nazionale studiato dei fiamminghi) e identificare l’impatto su tali variabili medico/sanitarie e sui fattori demografici, in relazione al tipo di attività fisica svolta.

Questa ricerca si e’ basata su un sondaggio online condotto su un campione rappresentativo di insegnanti della scuola secondaria (N= 1066, di età media 40 anni; 68 per cento di sesso femminile).

I livelli di attività fisica e il tempo in cui l’individuo rimaneva seduto sono stati stimati usando il Questionario Internazionale sull’ attività fisica e sulla salute percepita (come salute mentale e fisica). Si e’ utilizzato in particolare la Short Form a 36 voci di tale strumento. I fattori di stress lavoro-correlati, come l’insoddisfazione sul lavoro, lo stress occupazionale e l’assenteismo sono stati esaminati tramite il T-test, ANOVA e analisi di regressione lineare. Laddove la partecipazione alla PA e’ risultata di ampio impiego questo fattore e’ stato associato a una percezione di salute più positiva. Al contrario, i livelli più elevati di PA e “tempo seduto” occupazionale hanno fatto riscontrare un impatto negativo sulla percezione del concetto di salute.

Poiché i livelli di salute percepita negli insegnanti delle scuole secondarie ‘sono tendenzialmente bassi’ (cfr. Aiello et al, 2014), ciò permette sul piano della ricerca di utilizzare i risultati conseguiti su questo campione come gruppo di riferimento per interventi volti a migliorare la salute. Solo il tempo libero PA è stato associato con un più positivo modello di salute percepito. Questa evidenza potrebbe indicare che gli insegnanti che svolgono più attività fisica durante il tempo libero, o in maniera più autonoma, possono essere più resistenti (strategie di coping) ai problemi di salute fisica e mentale.

In tal direzione la ricerca futura potrebbe, ad esempio, verificare se la promozione del tempo libero PA tra gli insegnanti possa avere uno specifico potere di migliorare anche la loro salute mentale, e contrastare le associazioni negative tra salute degli insegnanti e la loro PA occupazionale.

1.1.4. Il modello VARP

Il Modello VARP (Aiello, Deitinger, Nardella 2012) e’ costruito come un sistema integrato e multidimensionale per la valutazione dei rischi psicosociali in contesti lavorativi. All’interno del Modello VARP sono stati delineati i modelli VARP-G, VARP-M, CSL e VAL-MOB. Il modello valuta dimensioni organizzative, lavorative e individuali e permette al ricercatore di avere dati validi e attendibili sulle ricadute che le suddette dimensioni hanno sulla salute e il benessere psico-fisico del lavoratore.

Nella prima versione il Modello VARP ha delineato uno strumento composto di 600 item, poi ridotti nella versione di validazione. Si tratta di una scala Likert nella quale il soggetto esprime il proprio grado di accordo/disaccordo su sette alternative di risposta.

Il Modello raccoglie al suo interno 5 fasi: 1) Identificazione dei rischi/pericoli psicosociali; 2) Valutazione dei rischi psicosociali; 3) Attuazione di strategie di controllo del rischio e quindi studio approfondito dei rischi potenziali; 4) Monitoraggio dell’efficacia delle strategie intraprese; 5) Rivalutazione del rischio.

La VARP-G e’ utilizzabile all’interno di aziende con un numero di dipendenti superiore ai 250, la VARP-M invece e’ contestualizzabile all’interno di aziende con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 250, dunque ottimale per una istituzione scolastica. Per le piccole aziende e’ stata approntata la CSL, ovvero la Check List stress lavoro correlato. Abbiamo poi la VARP-Mob per la valutazione di situazioni conflittuali estese anche a situazioni di vero e proprio Mobbing all’interno di aziende, comprese anche le Istituzioni scolastiche.

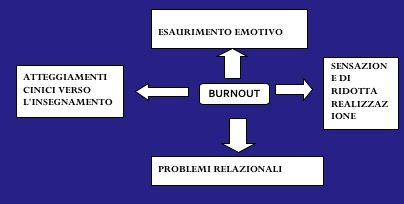

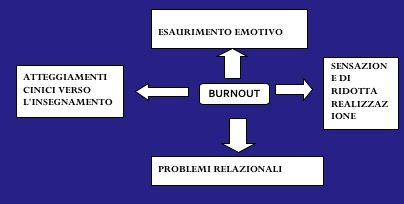

Gli insegnanti sperimentano ogni giorno intensi carichi emotivi. La cronicità dello stress avvertito dal docente può determinare la comparsa di sintomi inerenti la sindrome del Burnout, l’esaurimento emotivo, atteggiamenti di distruttività e cinismo verso l’insegnamento, problemi relazionali e sensazioni di ridotta realizzazione personale (Brackett et al., 2010; Guglielmini & Tatrow, 1998; Vanderberghe & Huberman, 1999).

In una recente ricerca di Churchod-Ruedi, Doudin and Moreau (2010) sulle competenze emotive degli insegnanti, gli autori considerano che l’abilita’ di regolazione delle emozioni derivi dal rapporto tra emozioni vissute e emozioni manifestate. Nella Figura n.1(*) e’ rappresentato uno schema attinente alla citazione di cui sopra.

(*)Figura 1 (Tratta e riadattata (Brackett et al , 2010; . Guglielmi & Tatrow , 1998; Vandenberghe & Huberman , 1999)

L’insegnamento rappresenta comunque, non solo un veicolo di conoscenze e punti salienti all’interno del “caleidoscopio disciplinare”, ma anche una esperienza di auto ed etero conoscenza di sé e dell’altro. L’altro e’ altro da sé, e proprio per questo rappresenta una fonte inestimabile di punti di forza (spesso anche di debolezza) che permeano la vita professionale di ogni docente a qualsiasi livello di insegnamento, dalla scuola dell’infanzia, all’università ed oltre.

Gli insegnanti hanno bisogno, per salvaguardare la relazione educativa, di acquisire capacità di gestione delle proprie emozioni in relazione agli eventi scolastici con un forte impatto emotivo, ad esempio fallimenti educativi, conflitti con i colleghi (Albanese, Doudin, Farina, Forilli e Streppareva, 2007).

La relazione educativa con lo studente, proprio perché particolarmente esposta a incomprensioni e conflitti, necessita da parte del docente di un investimento cognitivo ed emotivo che lo aiuti a gestire le proprie emozioni.

Come sostenuto anche da Gross (2002), essere in possesso di buone strategie di regolazione delle emozioni facilita l’interazione positiva verso gli altri. La capacità di regolare le proprie emozioni e’ una componente fondamentale dell’intelligenza emotiva in riferimento alla capacità’ di regolare i propri stati emotivi e quelli altrui (Mayer e Salovey, 1997).

La capacità dell’insegnante di gestire le emozioni in risposta ad eventi stressanti indubbiamente aiuta nella prevenzione di quadri psicopatologici, tuttavia la ricerca non ha ancora chiarito in che modo tale capacità di controllare le proprie emozioni “renda immune” il docente dal rischio di Burnout.

Alcuni strumenti permettono di indagare più a fondo gli aspetti critici del Burnout, per esempio il Maslach Burnout Inventory, 1981 il cui acronimo e’ MBI. Il MBI è un questionario multidimensionale che affronta tre diversi campi della professionalità:

• esaurimento emotivo,

• depersonalizzazione,

• realizzazione personale.

Il Copenaghen Burnout Inventory (Kristensen et al., 2005), il cui acronimo e’ CBI, attualmente dispone di quattro diverse versioni finalizzate alla popolazione generale (MBI-GS), a professionisti con grande coinvolgimento umano (MBI -HSS), agli insegnanti (MBI-ES), e agli studenti (MBI-SS; Schaufeli, Leiter, e Maslach, 2009).

Maslach (1976, 1996, 2001) definisce il Burnout come sindrome caratterizzata da esaurimento emotivo, depersonalizzazione, ridotto senso di soddisfazione che si presenta tra individui che lavorano a contatto con altri individui. Aggiunge che si tratta di una condizione di esaurimento in cui un individuo manifesta cinismo circa il significato della propria professione e dubbi sulle proprie capacità’ di sostenere gli impegni lavorativi (Maslach et al., 1996).

Utilizzando tali strumenti e’ possibile sviluppare quadri di ricerca più approfonditi e affidabili che tengono conto di numerose variabili.

ARTICOLO CONSIGLIATO:

BIBLIOGRAFIA:

- Aiello A., Deitinger P., Nardella C. (2012). Il modello “Valutazione dei Rischi Psicosociali” (VARP). Metodologia e strumenti per una gestione sostenibile nelle micro e grandi aziende: dallo stress lavoro-correlato al mobbing, Franco Angeli, Milano. ACQUISTA ONLINE

- Brackett, M.A., & Rivers, S.E.,(2014.) Transforming students’ lives with social and emotional learning. In R. Pekrun & L. Linnenbrink, Garcia (eds.) Internation Handbook of emotions in education (pp. 368-388) New York, Taylor&Francis.

- Doménech Betoret F, Gómez Artiga A. (2010). Barriers perceived by teachers at work coping strategies self efficacy and burn-out, Span J Psychol. Nov;13(2):637-54).

- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer.

- Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. London: Pxfford University Press.

- Lazarus, R. S. (1993). Coping theory and research: Past, present and future. Psychosomatic medicine, 55, 237-247.

- Lazarus, R. S. (1998). Fifty years of the research and theory of R. S. Lazarus. An analysis of historical and perennial issues. Mahwah, New Jersey: Lawrencw Erlbaum Associates.

- Leiter M.P., Maslach C., (2000). Preventing burnout and building engagement. Jossey-Bass, San Francisco (tr. it.: OCS Organizational Checkup System. Come prevenire il burnout e costruire l’impegno. O.S. Organizzazioni Speciali, Firenze, 2005).

- Lodolo D’Oria,V., Bulgarini d’Elci, G., Bonomi, P., Della Torre Di Valsassina, M., Fasano, A. I., Giannella, V., Ferrari, M., Waldis, F., Pecori Giraldi, F. (2009). Are teachers at risk for psychiatric disorders? Stereotypes, physiology and perspectives of a job prevalently done by women. Med Lav, 100(3):211-27.

- Maslach C., Jackson S.E., (1981) MBI: Maslach Burnout Inventory. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA (tr. it. a cura di Sirigatti S., Stefanile S., (1993) MBI Maslach Burnout Inventory. Adattamento italiano. O.S. Organizzazioni Speciali, Firenze).

- Palmonari A. (a cura di ). Psicologia dell’Adolescenza. Il Mulino, Bologna 1993

- Pithers RT, Fogarty GJ (1995) Symposium on teacher stress. Occupational stress among vocational teachers. Mar; 65 ( Pt 1):3-14.

- Selye H., Fortier C. (1950). Adaptive reaction to stress; Psychosom Med, 12: 149—157

- Selye H. (1950). Stress and the general adaptation syndrome; Br Med J.,1

- Selye, H. (1936). A syndrome produced by diverse nocuous agents; Nature.

- Sherman, G. D., J. J. Lee, A.J.C. Cuddy, Renshon, J., Oveis, C., Gross, J.J. & S. Lerner., J. Leadership Is Associated with Lower Levels of Stress. (2012). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 109: 17903–17907.