Daniel Siegel & Vittorio Gallese su Attaccamento e Trauma (2014) Report

Report dal Congresso

Attaccamento e Trauma

Roma, 19-21 Settembre 2014

I Giornata, I parte – D. Siegel, V. Gallese

VEDI EVENTO

Il primo relatore a dare il via al confronto è Daniel Siegel, il quale, nell’ottica di analizzare quale sia l’impatto del trauma sull’integrazione neurale, esordisce con il porre, ad un uditorio composto in larga parte da psicologi e psicoterapeuti, la seguente domanda: “Perché ci definiamo professionisti della salute mentale, mind health, piuttosto che della salute del cervello?”.

I lavori di questi intensi tre giorni di full immersion sui temi dell’attaccamento e del trauma si aprono con un toccante ricordo della figura umana e professionale di Michele Giannantonio, prematuramente scomparso lo scorso Aprile; al suo costante impegno e lavoro di approfondimento e divulgazione proprio in merito a tali temi tanto dobbiamo, come sottolineato a nome di tutti da Pat Ogden.

Il primo relatore a dare il via al confronto è Daniel Siegel, il quale, nell’ottica di analizzare quale sia l’impatto del trauma sull’integrazione neurale, esordisce con il porre, ad un uditorio composto in larga parte da psicologi e psicoterapeuti, la seguente domanda: “Perché ci definiamo professionisti della salute mentale, mind health, piuttosto che della salute del cervello?”.

In altre parole, cosa differenzia il concetto di cervello da quello di mente, facendo sì che non siano due entità sovrapponibili? Siegel prova a rispondere elencando tre differenze fondamentali:

• l’esperienza soggettiva ed intersoggettiva – non c’è modo di evidenziare come l’esperienza che il soggetto ha di se stesso e del proprio sé in relazione con le soggettività altrui si correli con gli aspetti fisici e biologici del funzionamento cerebrale;

• la coscienza – non è possibile circoscrivere i meccanismi di funzionamento alla base della coscienza; se viviamo un’esperienza soggettiva senza esserne coscienti si tratta sempre di un’esperienza soggettiva o, invece, di un’esperienza puramente fisiologica?

• Il rapporto (relationship) tra le menti come condivisione e trasferimento di informazioni – le informazioni possono essere considerate in termini di energia, energia dotata di un significato.

Le nostre esperienze mentali si collocano sempre in un contesto relazionale e le relazioni danno forma alla nostra esperienza interiore; alla luce di questo appare riduttivo ritenere che la mente umana sia limitata al cranio, al corpo o al cervello, intendendo per mente unicamente il risultato delle attività cerebrali. La mente è, quindi costituita dal cervello e dalla rete di relazioni che esso intrattiene con la realtà circostante; i processi relazionali possono essere definiti, come detto in precedenza, in termini di scambi di informazioni.

Alla luce di queste premesse, quando andiamo ad analizzare i processi di attaccamento studiamo come la mente del bambino si sviluppa sotto l’influenza del contesto relazionale in cui egli è immerso. Allo stesso modo, nell’attività clinica noi ci serviamo della relazione terapeutica per apportare delle modifiche al cervello del nostro cliente.

La mente può, quindi, essere definita come un sistema, un sistema caratterizzato da un processo di funzionamento ricorsivo: la mente crea se stessa nel rapporto con se stessa e con gli altri; si tratta di un sistema complesso in quanto sistema aperto, caotico (disposto in modo casuale) e non lineare (input piccoli determinano risultati ampi e non prevedibili).

In qualità di professionisti della salute mentale dobbiamo favorire, nei nostri clienti, il funzionamento sano della mente. Ma cosa si intende per mente sana? Per Siegel la risposta sta nella parola integrazione: una mente sana è una mente integrata.

Affinché il sistema-mente sia integrato è necessario che esso sia flessibile, adattivo, coerente ed energizzato, collegando in modo armonico l’una all’altra le parti differenziate che lo compongono. Nell’esplicitare questo concetto Siegel si avvale della metafora del coro: una mente sana ed integrata funziona armonicamente come le singole voci di un unico coro che, pur mantenendo la loro differenziazione si armonizzano l’una con l’altra producendo un suono comune, prodotto dal contributo di ogni voce componente.

Anche alla base del processo di attaccamento c’è un processo di sintonizzazione, quello tra bambino e caregiver: una relazione di attaccamento sana è una relazione che oscilla in modo armonico tra i poli della differenziazione e della integrazione.

La comunicazione integrata all’interno di una relazione di attaccamento sicuro stimola nel bambino integrazione a livello di sviluppo cerebrale, mentre esperienze traumatiche e/o di abuso, sempre nell’ambito della relazione con le figure di attaccamento, influiscono negativamente sullo sviluppo delle seguenti aree cerebrali:

• corpo calloso (la connessione tra emisfero destro e sinistro);

• ippocampo (area medio-temporale);

• corteccia pre-frontale (zona ricca di neuroni specchio che gioca un ruolo molto importante nei processi di connessione e di relazione con le soggettività altrui).

L’aver subito, durante l’infanzia, esperienze traumatiche nell’ambito della relazione di attaccamento (esperienze di abuso e/o di trascuratezza, la quale può determinare, nelle fibre nervose, un livello di disorganizzazione persino maggiore rispetto all’abuso) incide in modo diretto sulla formazione dei neuroni specchio; ciò significa che l’attaccamento compromesso da un trauma rappresenta un attacco massivo all’integrazione interpersonale. In altre parole, anche a livello neuronale è possibile constatare come le esperienze traumatiche condizionino negativamente le abilità introspettive e le capacità relazionali del soggetto.

In questo quadro il soggetto va aiutato a recuperare l’integrazione sia a livello interiore, promuovendo l’enterocezione (capacità di percepire le sensazioni interne) e la mind-sight (capacità di percepire i processi mentali interiori), che a livello relazionale, acquisendo la capacità di imparare a gestire la soggettività e di monitorare le relazioni.

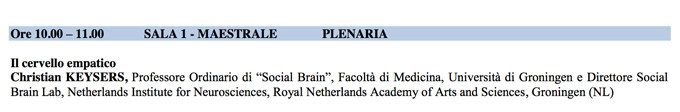

Una delle principali finalità della mindfulness, di cui oggi tanto si parla, è proprio quella di aumentare l’integrazione nelle aree non integrate del cervello, aiutando il paziente a “sentirsi sentito”; l’integrazione si estrinseca anche nella relazione terapeutica attraverso l’empatia, la presenza, la sintonizzazione, la fiducia e la capacità di “onorare le differenze”, per usare le parole dello stesso Siegel.

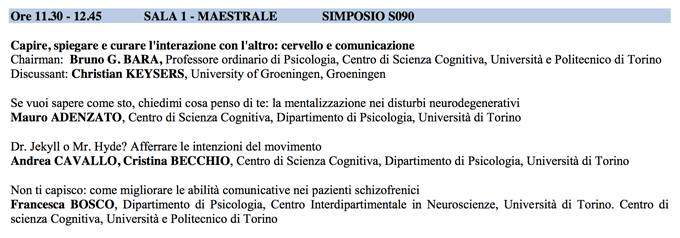

L’intervento successivo di Vittorio Gallese si colloca sulla stessa lunghezza d’onda concentrandosi sul tema dell’intersoggettività; vengono analizzati i seguenti aspetti:

• il ruolo dei neuroni specchio

• la simulazione incarnata

• l’approccio relazionale in seconda persona alla cognizione sociale.

Partendo dalla premessa che i fenomeni mentali e fenomeni fisiologici non sono altro che le due facce della stessa medaglia, Gallese mette l’accento sulla necessità che gli esseri umani hanno, nel relazionarsi agli altri, di interpretare e di ricondurre alla categoria di “fenomeni mentale” i comportamenti osservati, i quali vengono percepiti in termine di “mera azione biologica”.

Questo processo di riconversione attiene alla Teoria della Mente, la quale cerca di spiegare come noi attribuiamo agli altri, sulla base delle azioni che vediamo loro compiere, degli stati mentali; ciò implica la necessità di superare il gap che separa gli esseri umani, intesi come monadi ognuna dotata della propria mente, attraverso la capacità di attribuzione di significato e di “mentalizzazione” dei comportamenti osservati.

In questo quadro, è un obiettivo ancora difficile da raggiungere, da parte dei neuroscienziati, l’elaborazione di un modello che spieghi in modo esaustivo come, a livello di funzionamento cerebrale e di circuiti neuronali, gli esseri umani sono in grado di comprendere gli stati mentali altrui.

Piuttosto che lasciarsi sedurre da prospettive riduzionistiche, che non rendono conto della complessità dell’oggetto di studio, conviene optare per un differente approccio epistemologico.

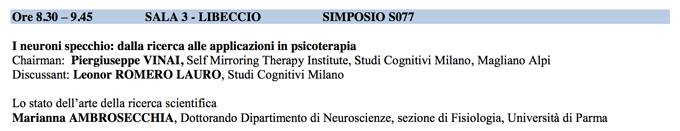

La scoperta dei neuroni specchio ha modificato in modo in cui concettualizziamo l’intersoggettività: abbiamo capito che, nel relazionarci agli altri, non ci limitiamo semplicemente ad osservare i loro comportamenti per poi provare a capirli (ossia ad attribuire loro un corrispondente stato mentale) attraverso un processo di inferenza per analogia (rapportandoli ai nostri comportamenti e stati mentali); noi siamo in grado, attraverso processi di simulazione, di mappare le azioni degli altri utilizzando le nostre rappresentazioni motorie e somato-sensoriali.

Di conseguenza, noi abbiamo accesso alla conoscenza degli altri attraverso l’intercorporeità, che rappresenta un modo di innovativo di ripensare l’intersoggettività; si tratta di un assunto dimostrato sul piano sperimentale, utile anche per spiegare l’impatto dei traumi sulla personalità degli individui (in tal senso viene proposto uno studio che dimostra come esperienze traumatiche precoci contribuiscono a costruire un “muro difensivo” rispetto alle emozioni altrui) per ripensare da una prospettiva differente le dinamiche del setting terapeutico.

LEGGI ANCHE:

ATTACCAMENTO – TRAUMA