Aspetti clinici e terapeutici dell’elaborazione episodica delle narrative autobiografiche – Congresso SITCC 2014

SCARICA IL PROGRAMMA DEL CONGRESSO

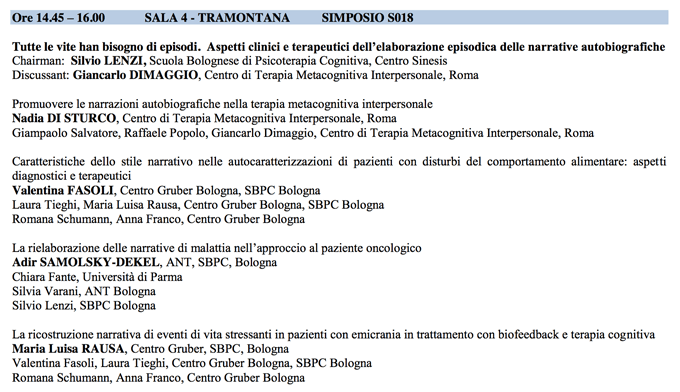

Il simposio ‘Tutte le vite han bisogno di episodi. Aspetti clinici e terapeutici dell’elaborazione episodica delle narrative autobiografiche’ si apre con alcune osservazioni del Dott. Lenzi che invita a riflettere sulla centralità dell’esplorazione narrativa dei vissuti personali nel contesto clinico.

Ogni orientamento psicoterapeutico si contraddistingue per una specifica metodologia di raccolta della storia di vita del paziente. Si evidenzia, invece, come elemento comune la necessità in terapia di co-costruire le narrative personali per favorire il processo di consapevolezza, di riformulazione e di integrazione di episodi critici.

I lavori presentati descrivono appunto i diversi modelli di rielaborazione narrativa delle memorie autobiografiche in varie popolazioni cliniche. Dai risultati emerge, in maniera trasversale, un miglioramento della competenza narrativa stessa, una rielaborazione più integrata (aspetti somatici, emotivi e cognitivi) e ricca dei vissuti, che acquisiscono nuovo significato per il paziente.

Lo studio di un caso clinico, presentato dal Dott. Samolsky-Dekel evidenzia bene i passaggi necessari per una ricostruzione di memorie episodiche che abbia valenza terapeutica. La terapia cognitivo-comportamentale si propone di monitorare e rendere più funzionale l’attività cognitiva del soggetto perché questo possa diventare maggiormente capace di affrontare situazioni critiche e problematiche. A tal fine, l’osservazione dell’ elaborazione narrativa diventa parte fondamentale del lavoro terapeutico poichè permette di far luce su ‘come’ gli individui organizzano la propria mente e danno coerenza a ciò che esperiscono.

Le ricostruzioni degli episodi sono guidate dalle domande del terapeuta (metodo della moviola di Guidano) che chiede al paziente di rievocare gli episodi critici e attivare selettivamente diversi sistemi di memoria. Questo intervento facilita l’integrazione dei ricordi e ha una valenza auto-organizzativa rispetto alla conoscenza di sé.

Questo percorso è caratterizzato da una sequenzialità di azioni:

- Costruire un idoneo contesto interattivo-conversazionale

- Individuare un tema/ problema

- Articolarlo sovra-episodicamente descrivendo come sono andate le cose in generale

- Individuare e rievocare episodi specifici

- Descrivere l’esperienza soggettiva relativa agli episodi suddetti

- Rielaborare la versione esplicativa, con elementi di riformulazione interna, integrando gli elementi emersi

- Favorire il posizionamento armonico del paziente, individuale e relazionale, verso la vicenda e il suo coping

La presentazione della Dott.ssa Di sturco ha approfondito, invece, il tema delle narrazioni autobiografiche nella Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI). L ‘interesse per questo ambito nasce dall’osservazione clinica di pazienti con disturbo di personalità che presentano deficit della funzione narrativa. La comprensione della sofferenza e dei meccanismi ricorsivi di funzionamento è così fortemente ostacolata, perciò la TMI lavora nella direzione di implementare questa fondamentale competenza.

L’esplorazione narrativa avviene utilizzando alcune tecniche che favoriscono la risignificazione in ottica relazionale della storia di vita. Il terapeuta TMI parte da episodi attuali e chiede di rievocare eventi passati ricollegabili per similarità del contenuto emotivo. Aiuta il paziente ad elicitare memorie autobiografiche, spesso carenti, ricostruendo assieme o prescrivendo l’uso di diari e promemoria.

A partire dai racconti si definiscono in modo condiviso alcune componenti che caratterizzano l’episodio critico: emozioni, pensieri, scopi, percezione dell’altro, percezione di sé, reazione del sé all’altro.

Queste dimensioni permettono la costruzione complessiva dello schema di sé, indispensabile al paziente per avere una visione di sé più integrata e predisporsi al cambiamento.

Anche per questo studio è stato osservato un miglioramento significativo della funzione narrativa (integrazione di aspetti emotivi, somatici e cognitivi, individuazione dei nessi causali etc.) attraverso un’analisi qualitativa dei resoconti.

Il Dott. Di Maggio chiude il simposio sottolineando la necessità di un maggiore rigore metodologico per quanto riguarda la valutazione dei resoconti; esistono, infatti, parametri internazionali a cui far riferimento che permettono una più affidabile analisi qualitativa. Pone, inoltre, la questione dell’interazione di variabili aspecifiche, come gli stati interni transitori e le caratteristiche di personalità, rispetto all’implementazione della funzione narrativa e agli esiti del processo terapeutico.

LEGGI ANCHE: