L’ esposizione in realtà virtuale nel trattamento dei disturbi d’ansia

L’utilizzo della realtà virtuale (VR) nel trattamento dei disturbi d’ansia supera le limitazioni dell’ esposizione in vivo o immaginativa. L’ esposizione in realtà virtuale si ritrova ad essere sotto il completo controllo del terapeuta il quale può generare gli stimoli di intensità diversa a seconda delle necessità del paziente ed eventualmente interrompere l’esposizione in caso di eccessiva attivazione emotiva.

Michela Cavallaro e Alessandro Gasperi – OPEN SCHOOL Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Milano

Fin dai primi anni 90 iniziarono le ricerche e gli esperimenti sull’utilizzo della

realtà virtuale all’interno del contesto clinico; in questi anni i trials clinici sono dei veri e propri studi pionieristici che divennero poi sempre più sofisticati fino ad arrivare ai giorni nostri, dove l’uso della

realtà virtuale nello studio del clinico diventa un ulteriore contesto di interazione attraverso il quale è possibile fare terapia.

I disturbi d’ansia sono molto diffusi in tutto il mondo e hanno una ricaduta significativa sulla vita personale e lavorativa. Attività comuni come prendere un treno, viaggiare in metropolitana, incontrarsi con altre persone e stare in luoghi affollati diventano così stressanti da portare il soggetto a evitare tutte le situazioni temute. Col tempo i comportamenti di evitamento peggiorano e si crea un circolo vizioso in un’ottica di condizionamento: infatti da una parte i comportamenti di evitamento, riducendo lo stimolo eversivo (ansia) fungono da rinforzo negativo, dall’altra il perpetrarsi delle condotte di evitamento mantiene l’associazione tra lo stimolo condizionato e lo stimolo incondizionato impedendo l’estinzione del fenomeno. Tra i molteplici trattamenti disponibili per i disturbi d’ansia è emerso che le terapie basate sull’esposizione risultano più efficaci di altre (Olatunji BO et al., 2010).

L’esposizione in vivo, in immaginazione e l’ esposizione in realtà virtuale

L’ esposizione è un processo mediante il quale il paziente si espone progressivamente allo stimolo temuto o alla situazione che gli genera ansia permettendo l’estinzione del fenomeno mediante abituazione. Tale terapia è risultata efficacie nel trattare fobie e disturbi quali il disturbo da attacchi di panico, la fobia sociale e il disturbo ossessivo compulsivo (Barlow JH et al., 2005; Olatunji BO et al., 2010). L’ esposizione può avvenire anche in concomitanza con l’utilizzo di tecniche di rilassamento, che generano uno stato fisiologico incompatibile con l’ ansia (Wolpe J., 1958). In questi protocolli il paziente impara a gestire l’ansia sostituendo l’attivazione disfunzionale con il rilassamento. Inoltre avendo la possibilità di osservare i suoi pensieri e le sue credenze con l’aiuto del terapeuta, mentre sperimenta l’ ansia, il paziente può ridurre le sue attribuzioni cognitive. Questo processo aiuta la persona a fronteggiare le sue paure e a rompere il circolo vizioso che mantiene il disturbo.

Tradizionalmente l’ esposizione può essere applicata in due modi: in vivo, cioè attraverso il contatto diretto con lo stimolo temuto, o attraverso l’immaginazione dello stimolo. Entrambi questi metodi presentano però dei limiti. L’ esposizione immaginativa risulta infatti difficile per alcuni pazienti che hanno scarse abilità nel creare immagini mentali. Ricostruire nella mente uno stimolo temuto può essere reso inoltre inaccurato a causa della paura stessa che generano tali immagini. L’ esposizione in vivo invece presenta altre limitazioni. Alcuni pazienti infatti possono essere contrari ad esporsi agli stimoli temuti nella realtà. L’ esposizione in vivo inoltre non è sotto il completo controllo del terapeuta il quale non può prevedere né evitare eventuali imprevisti. Infine alcune esposizioni risultano poco economiche o praticabili da effettuarsi in vivo, come nel caso della paura di volare, o comunque richiedono un certo sforzo da parte sia del terapeuta che del paziente che, dovendo lavorare insieme in situazioni stressanti reali, devono incontrarsi al di fuori dello studio.

L’utilizzo della realtà virtuale (VR) nel trattamento dei disturbi d’ansia supera molte di queste limitazioni e per questo negli anni ha attirato l’interesse di molti clinici. L’esposizione in realtà virtuale, al contrario di quella in vivo, si ritrova ad essere sotto il completo controllo del terapeuta il quale può generare gli stimoli di intensità diversa a seconda delle necessità del paziente ed eventualmente interrompere l’esposizione in caso di eccessiva attivazione emotiva. Il paziente può trovarsi più a suo agio a non affrontare lo stimolo nella realtà e la sua motivazione può quindi aumentare. È possibile inoltre ritagliare e ripetere una porzione di un evento più complesso per lavorare esattamente sullo stimolo critico senza perdere tempo con aspetti concomitanti. Alcune esposizioni a determinati stimoli, che in vivo risulterebbero costose, impraticabili o addirittura pericolose, grazie alla realtà virtuale risultano applicabili e ripetibili nello studio del terapeuta. Rispetto all’ esposizione immaginativa invece offre la possibilità di visualizzare un ambiente realistico e di interagire con esso, rendendo l’esperienza maggiormente immersiva e aumentando quindi il coinvolgimento personale. (Repetto & Riva, 2011).

La tecnologia della realtà virtuale

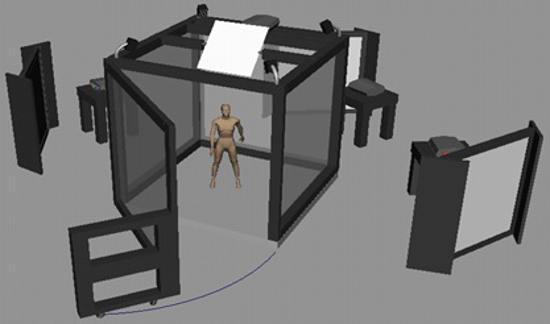

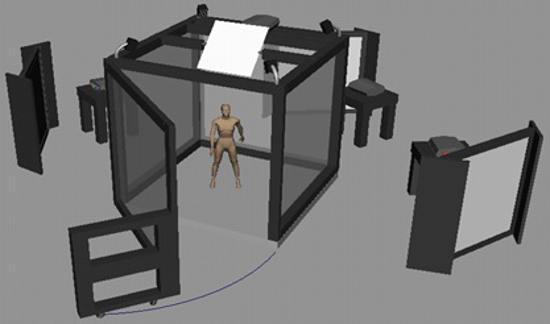

Il sistema della realtà virtuale è una combinazione di dispositivi tecnologici che consente all’utilizzatore di creare, esplorare ed interagire con ambienti in 3D. Questo è reso possibile da alcuni strumenti di input, guanti e tracker, che inviano la posizione e i movimenti dell’utilizzatore al computer in tempo reale consentendogli di cambiare la grafica degli ambienti virtuali in maniera coerente con le informazioni acquisite, un software che consenta la costruzione e il mantenimento dell’ambiente virtuale e dispositivi di output, visivi, uditivi e aptici, che rimandano un feedback dell’interazione all’utilizzatore. L’interazione di questi dispositivi permette all’utilizzatore di immergersi e di percepire un certo grado di “presenza” all’interno del mondo virtuale (Repetto & Riva, 2011). Le principali tecniche che sono state utilizzate per immergere i partecipanti nel mondo virtuale sono il display montato sulla testa (HMD) e l’ambiente automatico virtuale generato dal computer (CAVE). Nel CAVE il paziente e il terapeuta sono all’interno di un’istallazione cubica e circondati da immagini stereoscopiche generate dal computer su 4 e fino a 6 superfici. Paziente e terapeuta vengono muniti di occhiali per il 3D, un sistema di Tracking elettromagnetico e un sensore posizionato sugli occhiali del paziente vengono utilizzati per generare la corretta prospettiva (Fig.1).

Fig. 1 – Esempio di CAVE

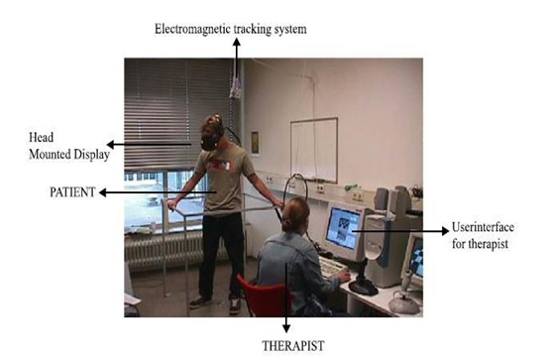

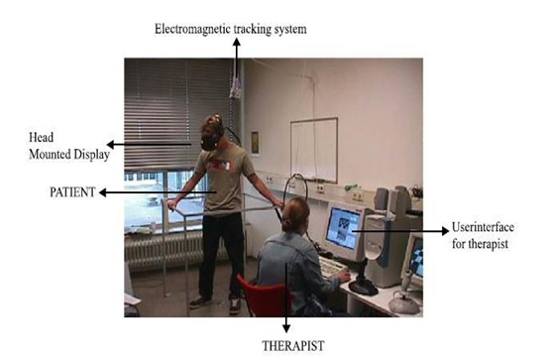

Il sistema HMD invece è composto da un display con degli schermi per generare l’ambiente virtuale e degli speaker vicino alle orecchie. Mediante un sensore attaccato all’elmetto e un sistema di tracking elettromagnetico, l’ambiente virtuale cambia in corrispondenza con i movimenti della testa compiuti nel mondo reale. L’elmetto è collegato a un computer dove il terapeuta può controllare ciò che vede il paziente e può controllare l’ambiente virtuale facendo comparire stimoli o muovendo il paziente all’interno di esso (Krijn M. et al., 2004 – Fig 2).

Fig. 2 – Esempio di sistema HMD

Presenza, immersione ed emozioni

L’uso della realtà virtuale nella terapia basata sull’ esposizione si fonda sull’assunto che il paziente sperimenti un certo grado di presenza all’interno dell’ ambiente virtuale e che stimoli temuti percepiti virtualmente, quindi non realmente presenti, generino comunque paura ed ansia. Sul concetto di presenza non si è raggiunto un accordo sulla definizione, ma molti ricercatori concordano su ciò che non è, come sottolineato da Riva e colleghi:

La presenza non è il livello di immersione tecnologica, non è la stessa cosa di un coinvolgimento emotivo, non è profondo interesse o attenzione o azione; ma tutte queste componenti hanno un ruolo potenziale per comprendere l’esperienza della presenza in interazione – l’esperienza di interagire con presenza ( Riva et al., 2014).

Al grado di presenza è stato attribuito un ruolo da mediatore necessario affinché emozioni reali vengano attivate in ambiente virtuale, sebbene questa relazione non sia stata del tutto chiarita in letteratura (Diemer et al., 2015). Il fenomeno della presenza interagisce sia con il grado di immersività che con le emozioni sperimentate. Un ambiente maggiormente immersivo, dato da una grafica aumentata, integrata e interattiva, è risultato essere maggiormente associato in letteratura a un maggiore senso di presenza specialmente con stimoli virtuali emotivamente neutri (Baños et al., 2004). Una maggiore immersività è inoltre associata ad un aumento della risposta emotiva, ma solo nel caso di emozioni altamente attivanti come ansia e paura, e non felicità e rilassamento (Juan & Perez, 2009; Freeman et al., 2005). La combinazione di più vie percettive, come quella visiva e tattile insieme, risulta inoltre produrre una maggiore risposta emotiva in presenza di uno stimolo spaventante, rispetto a una sola via percettiva (Peperkorn & Muhlberger, 2013). Il grado di presenza e il livello di paura percepito all’interno di un ambiente virtuale mostra una correlazione positiva solo in soggetti paurosi, così come anche la presenza e il livello di ansia sembrano maggiormente associati solo nei soggetti più ansiosi (Peperkorn & Muhlberger, 2013; Alsina-Jurnet et al., 2011). Questa correlazione risulta invece minore quando l’emozione sperimentata è meno attivante, come gioia o rilassamento. Il livello di presenza esperito e l’attivazione emotiva all’interno dell’ ambiente virtuale sembrano essere quindi variabili mutuamente dipendenti (Diemer et al., 2015). Gli studi che hanno indagato se l’ esposizione in realtà virtuale produca un’attivazione fisiologica di paura hanno mostrato che questa reazione è presente, soprattutto in termini di conduttanza cutanea, sia in pazienti con disturbi d’ansia sia in soggetti sani, mentre non hanno prodotto risultati conclusivi circa il processo di abituazione in realtà virtuale (Diemer et al., 2014).

Risultati nel trattamento dei disturbi d’ansia

Nelle fobie specifiche la terapia basata sull’ esposizione in realtà virtuale (VRET) ha permesso un’alternativa meno minacciosa rispetto all’ esposizione in vivo e più pratica rispetto all’ esposizione immaginativa. Durante le sessioni in vivo infatti quando i pazienti devono fronteggiare lo stimolo minaccioso circa il 27% di loro rifiutano la terapia e la interrompono mentre solo il 3% rifiuta l’ esposizione in realtà virtuale. Se messe a confronto i pazienti con fobie specifiche scelgono l’ esposizione in realtà virtuale nel 76% dei casi (García-Palacios et al., 2007). Per quanto riguarda l’efficacia, l’ esposizione in realtà virtuale è stata applicata e si è dimostrata efficacie in molte fobie specifiche. Una metanalisi di Powers ed Emmelkamp (2008) suggerisce che all’interno del dominio delle fobie specifiche non solo l’ esposizione in realtà virtuale si dimostra altamente efficacie se confrontata con gruppi di controllo, ma presenta anche un’efficacia lievemente superiore all’ esposizione in vivo (Powers & Emmelkamp, 2008).

Gli studi sull’uso dell’ esposizione in realtà virtuale nella acrofobia (paura dei luoghi alti) sono iniziati fin dagli anni 90. Uno studio del 1995 ha mostrato che un campione di studenti sottoposti a esposizione in realtà virtuale rispetto a un gruppo di controllo mostravano una riduzione della paura dell’altezza. Il risultato però è stato messo in dubbio dato che durante la sperimentazione alcuni studenti si sono sottoposti anche a esposizioni in vivo (Rothbaum et al., 1995). In seguito una serie di studi controllati ha confermato l’efficacia dell’ esposizione in realtà virtuale nel trattamento dell’acrofobia. Rispetto all’esposizione in vivo infatti non emergevano differenze nei miglioramenti prodotti sui sintomi (Emmelkamp et al., 2001; Emmelkamp et al., 2002; Krijn et al. 2004). In due studi è emerso comunque un consistente numero di drop out causato da una bassa percezione di presenza durante l’ esposizione in realtà virtuale (Emmelkamp et al., 2002; Krijn et al. 2004).

Per il trattamento dell’aracnofobia è stato integrato all’ immagine virtuale di un ragno anche uno stimolo tattile che riproduceva la superficie pelosa dell’aracnide, espediente che permette di aumentare ulteriormente l’attivazione emotiva prodotta (Peperkorn & Muhlberger, 2013). Questo metodo utilizzato dapprima in uno studio su un singolo caso (Carlin et al., 1997) è stato poi riprodotto da uno studio del 2002. In questo studio i soggetti trattati con la esposizione in realtà virtuale e stimolazione tattile hanno ottenuto miglioramenti in tutte le misurazioni utilizzate rispetto ai soggetti in lista di attesa (Garcia-Palacios et al., 2002). Confrontando l’efficacia dell’ esposizione in vivo e dell’ esposizione in realtà virtuale nei pazienti aracnofobici non emergono differenze tra le due terapie se non un maggiore miglioramento sulle credenze cognitive sui ragni nei soggetti trattati in vivo (Michaliszyn D et al., 2010).

Nel trattamento della fobia specifica per il volo, l’ esposizione in realtà virtuale mostra dei vantaggi indiscutibili rispetto all’esposizione standard. Le singole componenti del volo, come partenza, viaggio e atterraggio, possono essere infatti ripetute all’infinito nell’ufficio del terapeuta anche con diverse condizioni atmosferiche. Gli studi effettuati con un gruppo di controllo hanno mostrato che l’ esposizione in realtà virtuale, sia in associazione con la terapia cognitiva che da sola, è efficacie nel ridurre i sintomi della paura di volare (Da Costa et al., 2008). Da uno studio che ha messo a confronto gli effetti dell’ esposizione in realtà virtuale con quelli della terapia cognitivo comportamentale (CBT) e della biblioterapia è emerso che i primi due sono entrambi più efficaci rispetto all’ultimo. Non emergevano invece differenze significative fra la CBT e l’ esposizione in realtà virtuale (Krijn et al., 2007).

Rispetto alle fobie specifiche gli altri disturbi d’ansia sono stati meno indagati. Mentre per alcune fobie specifiche, come l’aracnofobia o la paura di volare, ci sono delle evidenze dell’efficacia dell’ esposizione in realtà virtuale, per quanto riguarda altri disturbi d’ansia, come il disturbo da attacchi di panico e il disturbo d’ansia sociale i risultati sono promettenti ma necessitano di maggiori studi controllati (Meyerbroker et al., 2010).

Nel caso del

disturbo da attacchi di panico con agorafobia (DPA) sono stati creati tutta una serie di ambienti virtuali per esporre i pazienti all’

ansia, per esempio un ascensore, un supermercato, una piazza e una panchina (Vincelli F. et al., 2002). L’

esposizione in realtà virtuale si è dimostrata efficace nel migliorare i sintomi del DPA rispetto ad una condizione senza trattamento. Tale miglioramento inoltre non sembra influenzato dal metodo utilizzato (HDM o CAVE) o dal livello di presenza sperimentato dai pazienti (Meyerbroeker K. et al., 2011). In uno studio randomizzato pazienti con DPA trattati con l’

esposizione in realtà virtuale e CBT hanno ottenuto miglioramenti simili a pazienti trattati con la CBT e l’esposizione in vivo. Questo miglioramento avveniva dopo lo stesso numero di sedute e con un profilo temporale simile fra le due condizioni, suggerendo uno stesso processo sottostante. Nonostante questo gli autori ritengono che per questo tipo di disturbo l’

esposizione in realtà virtuale non può essere raccomandata dato che i miglioramenti nei sintomi erano previsti soprattutto dai precedenti cambiamenti delle cognizioni agorafobiche ottenute nella CBT. L’esposizione in vivo inoltre aveva ottenuto un miglioramento leggermente superiore rispetto all’

esposizione in realtà virtuale sulla riduzione della gravità dei sintomi (Meyerbroeker K. et al., 2013).

Per quanto riguarda il disturbo da stress post traumatico (PTSD) diversi studi hanno indagato gli effetti dell’ esposizione in realtà virtuale su reduci di guerra e sopravvissuti ad attentati terroristici. La maggior parte degli studi controllati mostra una riduzione significativa dei sintomi di PTSD nel gruppo trattato con esposizione in realtà virtuale rispetto al gruppo in lista di attesa. Non sono invece emerse differenze statisticamente significative fra l’ esposizione in realtà virtuale e il trattamento basato sull’ esposizione in vivo. È comunque possibile che la differenza fra l’ esposizione in realtà virtuale e altri trattamenti non sia emersa a causa dell’esiguo numero di soggetti utilizzati negli studi. Inoltre nella maggior parte degli studi, insieme all’ esposizione in realtà virtuale venivano somministrati altri trattamenti aggiuntivi come psicoeducazione e gestione dell’ansia (Gonçalves et al., 2012).

Per il trattamento dell’ansia sociale i primi studi di realtà virtuale si sono focalizzati sulla paura di parlare in pubblico. Gli ambienti virtuali utilizzati a questo scopo sono costituiti da un pubblico, che può essere positivo neutro e negativo, davanti al quale l’utilizzatore deve fare un discorso. Questa ambientazione è risultata adeguata per generare ansia nei soggetti che vi si sottoponevano. Studenti con un’elevata paura di parlare in pubblico sperimentavano ansia in tutte e tre le condizioni, mentre studenti con bassa paura di parlare in pubblico provavano ansia solo nella condizione con un pubblico virtuale negativo (Pertaub et al., 2002). Uno studio del 2002 ha mostrato che sottoponendo degli studenti all’ esposizione in realtà virtuale vedevano migliorata la loro ansia sociale e la paura di parlare in pubblico rispetto agli studenti inseriti in un gruppo di controllo (Harris et al., 2002).

L’efficacia dell’ esposizione in realtà virtuale su pazienti con una diagnosi completa di disturbo d’ansia sociale (DAS) è stata indagata solo nel 2010. Nello studio di Robillard e coll. pazienti con un DAS sono stati divisi in tre gruppi: uno trattato con CBT associato alla esposizione in realtà virtuale, uno trattato con CBT associato all’ esposizione in vivo e una lista di attesa. Entrambi i gruppi terapeutici hanno mostrato miglioramenti significativi rispetto alla lista di attesa, ma nessuna differenza significativa fra di loro (Robillard et al., 2010). Un’ulteriore studio ha messo a confronto la sola esposizione in realtà virtuale con la sola esposizione in vivo e una lista di attesa in soggetti con un disturbo d’ansia sociale. Dai risultati è emerso che l’ esposizione in realtà virtuale era associata a un miglioramento dei sintomi rispetto alla lista di attesa, ma l’ esposizione in vivo risultava superiore a quella in realtà virtuale nel ridurre i sintomi. Nel follow up inoltre l’ esposizione in vivo aveva mantenuto i miglioramenti prodotti diversamente dalla esposizione in realtà virtuale. (Kampmann I.L. et al., 2015).

L’ esposizione in realtà virtuale nel trattamento del disturbo ossessivo compulsivo (DOC) è stata poco indagata. L’esposizione di pazienti con DOC ad ambienti virtuali ansiogeni (come un bagno sporco per pazienti con paure di contaminazione) risulta produrre un’attivazione maggiore rispetto all’esposizione di soggetti di controllo (Kim et al., 2009). Uno studio mostra che l’ esposizione in realtà virtuale in soggetti con DOC produce miglioramenti nella sintomatologia del disturbo, ma tale risultato è stato ottenuto su un campione di soli 3 soggetti (Laforest et al., 2016).

La realtà virtuale è stata applicata anche nel trattamento del disturbo d’ansia generalizzato, per il quale è stata usata sia per creare ambienti virtuali, che aiutassero i pazienti a svolgere esercizi di rilassamento, sia per esporre i pazienti agli aspetti che provocano loro ansia. Tale trattamento ha mostrato risultati nel ridurre l’ ansia dei pazienti, soprattutto se associato al biofeedback durante l’immersione nella realtà virtuale (Gorini et al., 2010)

Conclusioni

Nonostante il primo ambito di studio in cui si è sviluppato l’uso della realtà virtuale sia quello dei disturbi fobici, sono presenti in letteratura anche ambiti di applicazione per altri disturbi quali: i disturbi alimentari (Molinari, Riva, 2004), disturbo da stress post-traumatico, dipendenze patologiche, autismo, ADHD (Vincelli, Riva, 2002, Vincelli, Riva 2007) e ancora per la riduzione del dolore cronico, riabilitazione motoria e si sempre più diffondendo in vari ambiti (Wierderhold, Wierderhold, 2001; Parsons, Rizzo, 2008; Andreoni, Acerra, Rossi, 2009).

Recenti applicazioni della realtà virtuale riguardano l’ambito della riabilitazione; in letteratura sono presenti studi che dimostrano come l’utilizzo della realtà virtuale dia risultati interessanti e di maggior efficacia rispetto alla riabilitazione tradizionale per soggetti con danni cerebrali, disturbi dell’apprendimento, sclerosi multipla, disturbi dello spettro autistico e ritardo mentale Kirner, Cerqueira, Kirner, 2012; Richard, Billaudeau, Richard, Gaudin, 2007; Correa, Klein, Lopes, 2009; Escobedo, Nguyen, Boyrd, Hirano, Rangel, Rosas, Tentori, Hayes,2012).

Attualmente i ricercatori si stanno focalizzando sull’utilizzo della realtà virtuale come strumento che possa favorire lo stato di “immersività”, ovvero quella condizione di estrema concentrazione ed efficienza, che caratterizza attività ad elevato coinvolgimento, emotivo e cognitivo come ad esempio la mindfulness (Neal, 2012).

In conclusione, l’incessante sviluppo tecnologico sta comportando importanti cambiamenti sociali e culturali e nell’ambito della medicina, psicologia e psicopedagogia sta fornendo risorse promettenti. (Cantalemi, 2015).

Per queste ragioni è possibile immaginare oggi la realtà virtuale come strumento per assessment, diagnosi e trattamento.