Neurobiologia dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione: stato dell’arte e prospettive – Report dal convegno

Si è concluso il terzo convegno di formazione del 2017, dedicato alla neurobiologia dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, organizzato dall’équipe dell’Ambulatorio DCA – ASST Santi Paolo e Carlo, Presidio San Paolo Polo Universitario UNIMI, Milano – con il patrocinio di SITCC Lombardia e il supporto di Nutrimente Onlus.

Gloria Faraci, Giandomenico Schiena

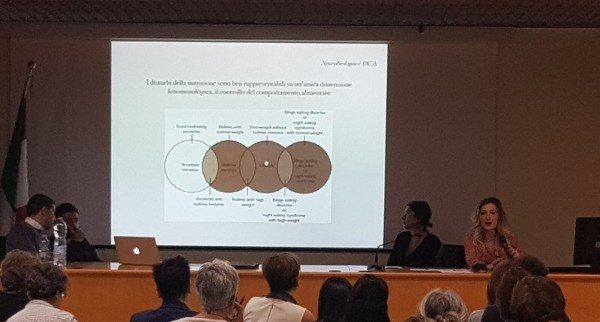

Il giorno 6 ottobre i relatori hanno aperto i lavori scientifici con una rassegna diacronica sullo stato dell’arte di genetica e neuroimaging delle principali diagnosi dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, quali Anoressia Nervosa, Bulimia Nervosa e Binge-Eating Disorder, successivamente oggetto di approfondimento traslazionale da parte di ricercatori esperti dell’Università degli Studi di Milano e Bicocca.

I circuiti neuronali implicati nelle condotte alimentari disfunzionali coinvolgono i sistemi di regolazione del reward (sazietà e ricompensa), del driving (esplorazione) e del craving (desiderio impellente), processi biologici evoluzionisticamente molto conservati che sostengono importanti fenomeni umani, dalla regolazione della fame alla pianificazione finalizzata più sofisticata, e coprono quindi diverse funzioni mentali trasversali nell’espressione del comportamento, tra cui l’emotività nel suo complesso, l’impulsività, la compulsività e il loro adeguato controllo. Non stupisce perché queste condizioni patologiche affianchino quasi sempre una doppia diagnosi, tra cui disturbi d’ansia e dell’umore, sottintendendo un ampio spettro psicopatologico.

Anche le review più autorevoli suggeriscono investimenti biotecnologici trans-categoriali (“cross-disorder anlysis”, Baker, Curr Psy, Sep 2017): la formulazione di “spettri personologici” aumenterebbe il potere statistico di associazioni multi-variabile rilevanti nella complessità della patogenesi dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. E non si tratta di una tautologia metodologica, bensì di una strategia scientifica per aumentare la sensibilità di scoperta di aplotipi suscettibili al rischio di malattia, pur sacrificandone la specificità (relativamente importante in termini di efficienza tecnica, a conti fatti, nel marasma sintomatologico polisindromico peculiare dei disturbi della nutrizione).

L’encefalo presenta un’organizzazione sistematica dei circuiti della fame, gli stessi che coordinano il sensation seeking in senso lato (ricerca), tra cui tossicofilie e ginepraio di dipendenze (affettive, gambling, shopping compulsivo, ecc.): la corteccia prefrontale e l’amigdala, tra le altre cose, regolano il valore di gratificazione del nutrimento, il sistema limbico (insula) processa gusto, sapore e le proprietà edoniche, i nuclei della base mediano il rinforzo dell’azione e le leve incentivo-motivazionali (perché voglio o non voglio reiterare un’azione), il talamo organizza le risposte agli stimoli condizionando l’autodeterminazione nei confronti di un alimento (o di un qualsivoglia obiettivo desiderato).

Le condotte alimentari disfunzionali si manifestano come l’espressione fenomenologica dell’interazione costante e progressiva di numerose variazioni genetiche, o polimorfismi, e influenze ambientali cumulative, variabili che le definiscono come patologie multifattoriali complesse.

Se è vero che le fonti epidemiologiche prodotte dalla comunità scientifica concordano nel riconoscere un’importante familiarità nella suscettibilità allo sviluppo dei disturbi della nutrizione, le metanalisi riportano ancora dati contraddittori e/o inconclusi sul ruolo dei singoli geni implicati nella predisposizione al rischio (Bulik CM 2015, Karolinska Institutet). Questo, di fatto, rende molto insidiosa la valutazione del peso relativo delle diverse componenti ereditarie e delle sollecitazioni stratificate dell’ambiente esperienziale nell’eziopatogenesi.

Le risorse biotecnologiche e molecolari investite nella genetica dei disturbi della condotta alimentare dagli anni ’70 ad oggi hanno utilizzato diverse aree d’indagine e metodi assortiti: studi su alterazioni cromosomiche qualitative e quantitative (Halmi, American Journal of Human Genetics 1974), studi su gemelli (Holland, British Journal of Psychiatry, 1984), studi su pedigree di famiglie (Strober, review, Journal of Clinical Psychiatry, 1991), studi di linkage (Grice, American Journal of Human Genetics, 2002), studi di associazione caso-controllo “GWAS” (Wang, Molecular Psychiatry, 2011), studi specifici di SNPs e di varianti rare (Yilmaz, Psychiatric Genetics, 2017), studi epigenetici (Booij, International Journal of Eating Disorders, 2015).

Questi ultimi, di rara avanguardia, hanno il pregio di affrontare finalmente l’ostico dilemma dell’interazione genoma-ambiente, in quanto spostano il focus di ricerca dal codice genomico umano come entità automatica programmata a priori a un’interfaccia in continua interazione tra il bagaglio di geni ereditati e ciò che avviene al di fuori – un ambiente in grado di modificare, influenzare e determinare l’espressione della complessa macchina genetica attraverso diversi processi biochimici, tra cui la metilazione della cromatina cromosomica. Eventi esterni al DNA hanno il potere di cambiarne fisicamente la struttura favorendo o impedendo la trascrizione di proteine codificate dai geni. Tuttavia, si tratta di ricerche embrionali con non poche falle metodologiche. Per esempio, attualmente non siamo in grado di studiare i pattern di metilazione delle basi azotate degli acidi nucleici nei neuroni umani per ovvi motivi etici, quanto fin qui raccolto ci arriva dall’osservazione su cellule ematiche o buccali.

L’inconsistenza e la contraddittorietà dei dati di letteratura sinora ottenuti dipendono da metodologie di campionamento eterogenee (diversi criteri d’inclusione dei soggetti analizzati, tra cui cut-off di BMI o body mass index, comorbidità, età, ecc.), scarsa replicabilità degli studi, dimensioni di popolazioni reclutate statisticamente non significative (bias maggiore), shift dei sistemi di controllo emotivo degli impulsi life-time e un’altra infinità di molteplicità di variabili umane individuali difficilmente riproducibili. Il pleiotropismo di queste condotte comportamentali ad impatto altamente negativo sulla qualità di vita è, dunque, manifestazione di una penetranza genetica ad oggi imprevedibile.

Le tecniche di neuroimaging nello studio dei disturbi della nutrizione

La ricerca che sfrutta le moderne tecniche di neuroimaging per studiare i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione si scontra con le stesse problematiche. Anche in questa letteratura, pertanto, la non omogeneità, talora la contraddittorietà, di risultati tra uno studio e l’altro è una paradossale regola. Allora, come davanti a un quadro impressionista, il cui soggetto si apprezza più distintamente allontanandosi un poco dall’opera, così nel brain imaging ci si può fare un’idea più chiara senza concentrarsi sui singoli paper, ma considerando le fonti bibliografiche sulla risonanza magnetica strutturale, funzionale, su quella a tensore di diffusione (la DTI), la PET (positron emission tomograhy) e la SPECT (single photon emission computed tomography), nel loro complesso.

Le evidenze che emergono al netto sono: un’alterazione dei circuiti neuronali striato-prefrontali, substrato anatomico del reward, del driving, del craving, e anomali funzionamenti dell’insula, adibita a processare all’interno del circuito limbico le informazioni gustative e viscerali (Frank, 2015), una ipo-attivazione delle aree e dei sistemi bottom-up (attenzione guidata da stimolo ambientale esterno, in primis attraverso vie sensoriali ottiche) e un’iper-attivazione di quelli top–down (attenzione guidata da processi cognitivi interni, quali rappresentazioni immaginifiche e memoria) (Fuglset et al, 2015). Questi ultimi costituiscono il correlato neurobiologico del controllo patologico che pazienti affetti da Anoressia Nervosa hanno sugli istinti, tra cui la fame, e le proprie vite in generale.

Così, malgrado la mancata replicabilità di molti risultati, la letteratura sul neuroimaging dei disturbi della nutrizione riesce, comunque, a darci nuovo insight sulle loro patogenesi – ma, soprattutto, nuovo insight su che cosa siano i disturbi stessi: malattie che alterano la struttura e la fisiologia cerebrale. La speranza è che queste nuove consapevolezza e sensibilità scientifiche si traducano in terapie innovative, non solo farmacologiche, oggi controverse.

L’ARTICOLO PROSEGUE DOPO LE IMMAGINI DEL CONVEGNO

La Dott.ssa Gloria Faraci espone al Convegno “Neurobiologia dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione”

La ricerca sui disturbi alimentari: l’importanza di giungere a nuovi trattamenti, non solo farmacologici

Una chiave di lettura biologica, quindi, per i disturbi del comportamento alimentare, che non escluda ma che affianchi e completi la dimensione psicologica, ammesso e non concesso che la dicotomia epistemologica regga ancora, dovrebbe fare da faro nella nebbia all’interno della marea di dati acquisiti su questi fenomeni.

La peculiare articolazione del tema e il severo impatto sociale dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione impongono la formulazione di nuove prospettive d’indagine traslazionale che tengano conto di un’eziopatogenesi genetica complessa embricata con l’ambiente (fisico, chimico, microbiologico, sociale, ecc.) e del fenotipo anatomo-fisiopatologico delle strutture nervose corticali e sottocorticali coinvolte.

A conferma del ruolo principale che i fattori biologici hanno nella patogenesi dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione vi sono numerosi modelli animali. Anche l’anoressia, come molte altre malattie, ha il suo modello riprodotto nei roditori. (È difficile pensare che un ratto rifiuti il cibo sino a morire di inedia per motivazioni psicologiche o perché i media divulgano l’equazione tra bellezza e magrezza).

Uno dei più convincenti modelli animali di Anoressia Nervosa è il ratto ABA, acronimo per Activity-Based Anorexia (per una revisione sull’argomento: Gutierrez, 2013). Il professor Fabio Fumagalli, del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano, ne ha parlato nel corso del convegno riportando osservazioni in itinere rilevate nelle sue ricerche.

I ratti, curiosamente in particolare le ratte adolescenti, messi in una gabbia singola (quindi privati del fisiologico contatto sociale), con accesso limitato al cibo e con una ruota a disposizione su cui correre, incominciano a macinare chilometri su chilometri, nonostante la mancanza di adeguato introito calorico. Si arriva a dovere togliere al ratto la disponibilità della ruota per evitare che muoia di stenti. Oltre all’esercizio fisico strenuo e alla restrizione nutrizionale, il ratto ABA riproduce altri reperti della clinica dell’Anoressia Nervosa, come il blocco del ciclo estrale delle ratte, parallelo all’amenorrea secondaria delle pazienti, e alterazioni endocrino-metaboliche quali le alterazioni dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (notoriamente attivato in condizioni di stress), della leptina e della grelina.

L’obiettivo finale è sempre trovare nuove terapie. La storia della medicina è piena di terapie che funzionavano sui topi, ma che non hanno funzionato nell’uomo. I modelli animali, pur con una buona face validity come il ratto ABA, possono non avere una predictive validity altrettanto buona ‒ ma offrono la possibilità di controllare tante variabili che negli studi con i pazienti non sono controllabili, e che rendono spesso non replicati tali studi.

Trovare nuove terapie farmacologiche, certo, ma non solo. Un filone di ricerca che si sta sviluppando, in netto ritardo rispetto ad altri disturbi psichiatrici come i disordini dell’umore, è quello della neuro-stimolazione. Parliamo di tecniche in grado di generare nuove correnti elettriche nel cervello, o applicandole direttamente attraverso due elettrodi posti sullo scalpo, come nella transcranic Direct Current Stimulation (tDCS), o generando, sullo stesso scalpo, un campo magnetico, come nella Transcranic Magnetic Stimulation (TMS). Pochi studi, attualmente, sono stati pubblicati con queste tecniche (per la TMS: Van den Eynde et al., 2013; McClelland et al., 2013; Dunlop et al., 2015; due di McClelland et al., entrambi del 2016 – per la tDCS: Khedr et al., 2014). I risultati preliminari sono incoraggianti. Se la maggioranza di studi ha usato la TMS, la tDCS ha l’indubbio vantaggio di essere facilmente trasportabile e, dal punto di vista delle apparecchiature da acquistare, molto meno costosa.

La dott.ssa Giulia Mattavelli, ricercatrice presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano – Bicocca, ha parlato nel corso del convegno di tutto questo e del filone di ricerca in cui è attualmente impegnata: la modulazione dell’atteggiamento verso il cibo e l’immagine corporea di pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare tramite tDCS. Il grande fascino del contributo scientifico dell’elettrofisiologia sta nell’immediata suggestione terapeutica: se riesco a dimostrare che manipolando le correnti elettriche encefaliche ho una risposta comportamentale condizionata forse è possibile studiare dei protocolli di neuro-stimolazione che modifichino la sintomatologia, l’evoluzione e l’esito dei disturbi della condotta alimentare.

Altrettante potenziali risonanze traslazionali si possono ottenere sfruttando risorse di ricerca microbiologica. Durante l’evento scientifico, è intervenuta a tal proposito la dott.ssa Francesca Borgo – Dipartimento di Scienze della Salute, UNIMI. La ricercatrice ha illustrato il ruolo del “microbiota-gut-brain axis”, ovvero delle correlazioni tra la flora microbica intestinale e il sistema nervoso, nella patogenesi e nel mantenimento dei disturbi della nutrizione.

Il microbiota intestinale è stato definito come la principale fonte di variabilità biologica confinata in un soggetto e fornisce costante stimolazione immunologica, modellando le risposte agli antigeni estranei. Inoltre, è stata dimostrata una sorta di “mimesi molecolare” tra le proteine microbiche e diversi neuro-peptidi chiave coinvolti nella regolazione del comportamento finalistico e delle emozioni (Cryan 2012, Nature – Reviews). Sono stati rilevati negli esseri umani anticorpi reattivi a tali neuro-peptidi, i dosaggi di queste sostanze e dei loro metaboliti sono stati associati a condizioni neuropsichiatriche ad ampio spettro, come sindromi ansiose, disturbi dell’umore, disordini del sonno e alimentari (Wang 2014).

L’intestino umano ospita un ecosistema dinamico e complesso, che consiste in circa un kg e mezzo di batteri in un adulto medio, approssimativamente il peso dell’encefalo umano. La formazione evolutiva di un articolato microbiota intestinale nei mammiferi ha giocato un ruolo rilevante nello sviluppo cerebrale e, verosimilmente, nelle interazioni sociali più fini (Dinan 2015). I geni compresi all’interno del microbiota intestinale (microbioma) superano significativamente per quantità i geni contenuti nel genoma umano e sono in grado di produrre migliaia di sostanze neuro-attive. I microbi intestinali sono parte di un sistema biologico viscerale inconscio che regola condotte e agiti. Evidenze recenti indicano che la flora microbica ha un impatto preponderante sulle funzioni cognitive e su modelli basilari di comportamento, come l’interazione sociale e la gestione della risposta allo stress. In assenza di flora microbica la neurochimica sottostante risulta profondamente alterata.

I mammiferi vivono simbioticamente in uno stato di associazione co-evoluzionistica con la pletora di microorganismi che risiedono a vari livelli micro-ambientali nei propri tessuti. Il microbioma all’interno dell’ospite ha interazioni tissutali locali nicchia-specifiche e a distanza, nella fattispecie con il sistema nervoso centrale.

La ricerca si è occupata in modo zelante del ruolo di questo asse delineato tra flora microbica, intestino e cervello sia in condizioni fisiologiche che patologiche, da situazioni genericamente legate allo stress, depressione, ansia e sindrome dell’intestino irritabile, fino a patologie del neuro-sviluppo come l’autismo (Luna 2015). Alla luce del ruolo principale della nutrizione nella fenomenologia dell’Anoressia Nervosa, e considerando la ben nota importanza dei sintomi dello spettro ansioso in questi tratti fenotipici complessi, possiamo dedurre che un microbiota modificato in questi pazienti possa essere un mediatore-chiave dell’interazione genoma-ambiente per la semeiotica fisiopatologica restrittiva e la cronicizzazione tipiche della malattia, richiamando ancora una volta l’attenzione su questa fondamentale interfaccia multifattoriale.

Negli ultimi anni la ricerca neuro-scientifica ha dimostrato l’importanza del microbiota nello sviluppo dei sistemi cerebrali che sono essenziali per la reattività allo stress e le scelte di “problem solving” stress-correlate. La comunicazione dialogica bidirezionale nell’asse intestino-cervello influenza l’omeostasi fisiologica e può contribuire al rischio di malattia attraverso alterazioni del tratto gastrointestinale, il sistema immunitario, il sistema nervoso centrale e autonomo.

Altri potenziali meccanismi implicati nel controllo delle condotte alimentari potrebbero coinvolgere: l’influenza microbica sul circuito neuronale del “reward” (sazietà, ricompensa, gratificazione) e il metabolismo del triptofano (aminoacido essenziale precursore della serotonina, neurotrasmettitore protagonista di stati affettivi). Il microbioma intestinale umano è prodotto da una quantità enorme di microorganismi, generalmente riconosciuti come batteri commensali. Senza questa comunità microbica endogena non saremmo in grado di digerire i polisaccaridi vegetali e avremmo qualche problema a estrarre i lipidi dalla dieta. I batteri intestinali locali sono elementi fondamentali per un metabolismo regolare, una nutrizione sana e una fisiologica qualità di vita.

Le risorse neuro-scientifiche attuali dedicate allo studio dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, così come ridefiniti dal DSM V (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali – quinta edizione), appartengono a diverse aree disciplinari altamente specialistiche che necessitano di un attivo confronto, con il fine di integrare l’assortimento di evidenze fin qui raccolte e, in ultima analisi, favorire il chiarimento dell’eziologia di tali patologie multifattoriali complesse.