Voci: sulla differenza tra le allucinazioni uditive presenti in diagnosi di schizofrenia e in diagnosi di disturbo dissociativo

Alcuni studi hanno comparato le allucinazioni uditive di pazienti con disturbi di natura psicotica, a quelle sperimentate da pazienti provenienti da storie di post-trauma grave, arrivando a interessanti conclusioni.

Uno studio di riferimento è Auditory verbal hallucinations and the differential diagnosis of schizophrenia and dissociative disorders: Historical, empirical and clinical perspectives: tra gli autori Dolores Mosquera, che si sta imponendo sulla scena della ricerca in ambito di disturbo post-traumatico da stress (PTSD) e disturbi dissociativi come un riferimento di assoluto spessore e di grande impatto scientifico.

In questo studio, è stato tentato un lavoro di ricapitolazione e review della letteratura inerente alcuni diagnosi specifiche, in relazione al tema allucinazioni uditive. Al di là dei quadri psicotici franchi, dove i soggetti sono colpiti da allucinazioni uditive che si manifestano attraverso la presenza di voci, esistono altri quadri diagnostici non afferenti allo spettro psicotico all’interno dei quali si osserva la presenza di sintomi di questo tipo, con caratteristiche simili: il disturbo di personalità borderline, disturbi dissociativi (DID: disturbo dissociativo d’identità), il PTSD.

Questo studio ipotizza inoltre una diversa concettualizzazione del sintomo delle voci, visto come SEMPRE proveniente da un disturbo dissociativo originario e trans-diagnostico alle varie forme di psicopatologia che lo “contengono”. Gli autori propongono in questo senso una lettura dell’allucinazione uditiva come di un sintomo di natura dissociativa, con però natura e potenza differenti a seconda dei diversi quadri.

L’articolo in primis distingue due diverse concettualizzazioni di disturbo dissociativo, tra loro in contrasto, usate a volte in modo sovrapposto:

- la visione del disturbo dissociativo come un disturbo da disaggregazione (usando i termini originali usati da Janet) della personalità (a seguito di un trauma, la personalità si scinde in due o più parti, che poi proseguono il loro sviluppo in modo parallelo). Questa è la concettualizzazione “narrow” (stretta) del disturbo

- la visione del disturbo dissociativo come stato mentale alterato/assorto/assorbito: questo modo di pensare il disturbo dissociativo è una visione definita nell’articolo “broad”, ovvero più ampia, dato che comprende in sé tutte le forme di alterazione della coscienza che si riscontrano nei quadri gravi di post trauma (come la depersonalizzazione, la derealizzazione, l’assorbimento totale di alcune forme eccessive di “daydreaming”).

Quello che è evidente, è che quando si parla di disturbo dissociativo, parliamo sia di una che dell’altra cosa, ossia della frammentazione della personalità, ma anche dell’alterazione dello stato della coscienza, la cui continuità e permanenza nel “qui ed ora” diventa “intermittente”.

Come secondo aspetto approfondito, gli autori tentano di de-enfatizzare la correlazione tra presenza di voci e disturbi psicotici, portando numerose evidenze letterarie a corroborare la loro tesi. In fase iniziale di concettualizzazione, Bleluer stesso descrisse la malattia mentale che avrebbe in seguito preso il nome di schizofrenia, come il risultato di uno “split” che avrebbe scisso la mente, “disunendola”: l’elemento delle allucinazioni uditive sarebbe apparso come centrale solo più tardi, con il lavoro di Schcneider e i suoi sintomi di primo e secondo rango, divenuti in seguito altamente connotanti la presenza di un disturbo psicotico. Gli autori vogliono mettere in evidenza come il sentire le voci sia da intendersi come un sintomo trans-diagnostico, non necessariamente da ascriversi al SOLO quadro di schizofrenia.

In più, attraverso il riferimento allo studio Hallucinations: A Systematic Review of Points of Similarity and Difference Across Diagnostic Classes (Waters & Fernyhough, 2017), gli autori sottolineano come usare le caratteristiche stesse delle allucinazioni (provenienza esterna o interna) come marker per formulare diagnosi, pare essere un gesto azzardato, dato che pur in differenti quadri clinici, la natura fenomenica del sintomo parrebbe essere la stessa:

- la natura del sintomo voce nel disturbo psicotico, nel disturbo borderline di personalità e nel PTSD, sembrerebbe essere la stessa, senza distinzioni significative (a recent review of AVH phenomenology, which was not limited to direct comparison studies, likewise concluded that AVH in PTSD and schizophrenia were experienced in quite similar ways);

- la fenomenologia delle allucinazioni uditive nel disturbo schizofrenico, comparate a quelle osservate nei quadri di disturbi dissociativi gravi (DID), sembrerebbe invece presentare alcune differenze significative. In particolare in coloro che soffrono di DID, le voci sembrerebbero variare in maggiore intensità e presenza. Inoltre, nel DID sarebbero maggiormente comuni le voci “bambine” e le voci “mandatorie”, cioè aventi caratteristica di comando.

Gli autori in questo articolo usano il sintomo target voci per disquisire a proposito della differenza tra schizofrenia, disturbo borderline e disturbo dissociativo dell’identità. Ciò che questo articolo vuole suggerire e che dovrebbe essere tenuto a mente in senso clinico, è che la presenza di voci non necessariamente indica un disturbo psicotico, ma potrebbe essere anche essere letto come il segno di un disturbo di natura dissociativa in atto (likewise, the Schneiderian symptoms of voices conversing and voices commenting are not only not unique to schizophrenia, they are more common in DID).

Aspetti clinici

L’articolo, infine, si chiude con alcune riflessioni cliniche a riguardo del lavoro da fare con i pazienti uditori di voci:

- per prima cosa, è opportuno indagare lo stato mentale del paziente all’epoca dell’esordio del sintomo (la prima voce);

- è importante mettere a fuoco i trigger del sintomo: quale stato mentale/emozione, o quale persona in particolare, o ancora quale circostanza o luogo, è in grado di elicitare il sintomo;

- dobbiamo chiederci, insieme col paziente: qual è l’obiettivo della voce, cosa ci vuole dire o dove ci vuole condurre con la sua presenza;

- in particolare nei casi di disturbo dissociativo, è frequente un senso di maggiore alienità dell’allucinazione uditiva (voci bambine, voci imperative o molto ripetitive): in questi casi va ancor di più suggerito un tentativo di dialogo con la voce e un approccio empatico (la voce andrebbe considerata non come un sintomo da eliminare, ma qualcosa con cui entrare in relazione).

Indicazioni per i pazienti

In questo articolo vengono fornite alcune indicazioni di massima per pazienti che sentono le voci che debbano imparare in qualche modo a convivere con un sintomo di questo tipo:

- é importante che il paziente si ascolti senza portare a compimento le indicazioni dettate da una voce imperativa, o senza drammatizzare o prestare attenzione eccessiva al contenuto della voce stessa. Una voce ignorata tenderà a presentarsi con più forza: per questo occorre che le si presti la dovuta attenzione, senza però troppo assecondarla;

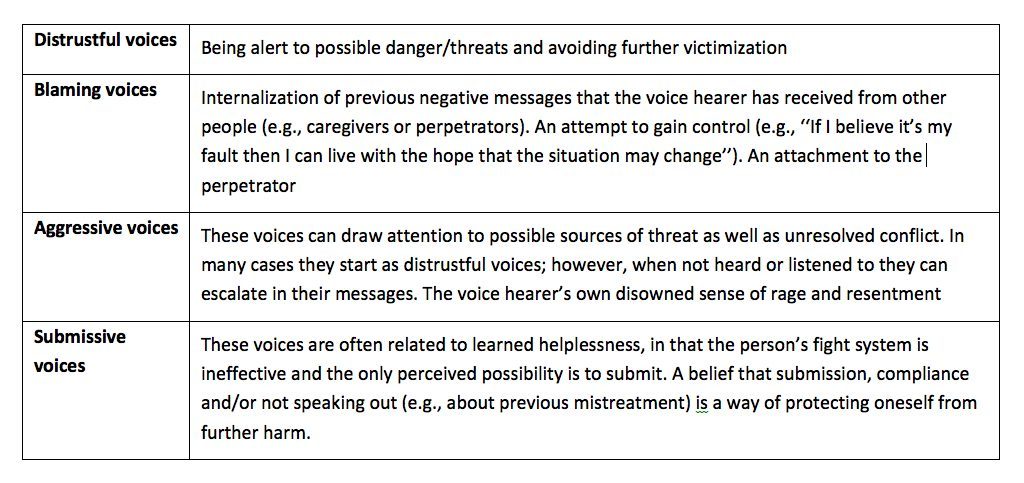

- per quanto riguarda il messaggio portato dalla voce, dobbiamo chiederci che attitudine, la voce, rappresenti (per esempio, un’attitudine protettiva per il sé, un’attitudine invece aggressiva verso gli altri), oppure che parte del sé voglia esprimere; gli autori sottolineano come spesso la funzione ultima di una voce sia protettiva (si veda Tabella 1);

- il trattamento migliore, per pazienti con voci, è un trattamento mirato a migliorare il rapporto tra la persona stessa e le sue stesse voci: occorre dunque praticare un lavoro di accettazione.

Tabella 1: possibili funzioni/goal delle voci

Tabella 1: possibili funzioni/goal delle voci

Conclusioni

L’ipotesi che gli autori formulano, in definitiva, è quella di considerare il sintomo delle voci come un aspetto dissociativo ANCHE nei quadri psicotici diagnosticati come schizofrenia. Questo è in continuità con l’idea storicamente difesa da Bleuler a riguardo della schizofrenia, considerata come stadio finale di un processo di “splitting” della mente, ovvero di dis-unione. Il sintomo delle voci sarebbe in questo caso trans-diagnostico e indicativo di uno stato di dissociazione in atto nella mente dell’individuo, che si manifesterebbe tuttavia in modi peculiari e differenti nella storia del singolo individuo.