Un convitato di pietra al pranzo di Natale

Le prove che le famiglie ricomposte devono affrontare prima di trovare un equilibrio soddisfacente sono innumerevoli, e la strada non è mai né breve né diritta e richiede, di norma, il ricorso a molte risorse, interne ed esterne alla famiglia.

Dalla cucina Roberto poteva guardare il figlio Mattia che, seduto sul divano in salotto e con lo sguardo perso nel vuoto, aveva ripreso a mangiarsi le unghie. ‘Onicofagia’, aveva sentenziato lo psicologo, ‘è spesso sintomo di ansia’. Roberto aveva pensato che non c’era bisogno dello psicologo da cui Marcella, la madre di Mattia, aveva voluto trascinarli a tutti i costi: lo sapeva anche lui che c’entrava l’ansia, e per la precisione sapeva anche perché Mattia, che solo un mese prima aveva fatto i 15 anni, aveva ripreso quella abitudine: era tutta colpa del Natale, che si avvicinava a passi da gigante…e lui non sapeva cosa consigliare al figlio…questa era la verità.

Dopo la separazione da Marcella, una rottura che Roberto aveva subito con rabbia e dolore, Mattia aveva voluto restare con lui, mentre la sorella più piccola, Eva, era andata con la mamma. Un capolavoro di fallimento, pensava Roberto: nel giro di qualche mese i brandelli di quella che era una famiglia erano sparsi di qua e di là nella città. Il tutto era successo due anni prima. Eva e Mattia ne avevano molto sofferto ma in qualche modo Eva sembrava aver superato la crisi, mentre invece Mattia, Roberto lo vedeva, ancora adesso ci stava male, e la situazione era peggiorata da qualche mese, da quando cioè Marcella era andata a convivere con Dario, costringendo anche Eva a quella convivenza. Roberto era convinto che la storia tra Marcella e Dario fosse all’origine della loro crisi, anche se non poteva provarlo, e questa novità lo amareggiava molto, anche se faceva di tutto per controllarsi e non far trapelare il suo stato d’animo con i figli…ma a volte proprio non ci riusciva e qualche parola rabbiosa gli scappava, pentendosene subito dopo. Del resto Mattia si rendeva conto del malessere del padre ed erano numerosi i fine settimana nei quali si rifiutava di andare a casa della madre, e Roberto era convinto che lo faceva per stare con lui, per fargli compagnia. Roberto sapeva che era una situazione sbagliata, lo aveva detto anche lo psicologo ma, nel proprio intimo, era contento quando Mattia decideva di stare con lui. E poi il lockdown per il Covid era stato un gradito pretesto per rinsaldare il legame tra lui e il figlio: erano stati mesi in cui erano sempre insieme, senza mai sfiorare l’argomento ‘mamma’, la quale mamma telefonava anche due volte al giorno per parlare con Mattia, che però le rispondeva con mugugni e monosillabi.

Eva invece aveva reagito meglio alla separazione dei genitori, probabilmente perché, così piccola, aveva ora 7 anni, era molto legata alla mamma. O magari perché Dario aveva una figlia della stessa età di Eva, che stava con la propria mamma e passava fine settimana alterni con il padre. Marcella e Dario avevano fatto in modo da far coincidere i fine settimana delle due bambine.

E tra poco sarà Natale, e toccava a Marcella tenere entrambi i figli, e anche la figlia di Dario. Proprio ieri Mattia gli aveva detto che non avrebbe voluto andare ma poi ‘la mamma si è messa a piangere al telefono…e io ho detto che va bene, sarei andato…Tanto tu, papà, andrai dalla zia, no? Ci siamo andati anche l’anno scorso…’, e mentre glielo diceva lo guardava di sottecchi. ‘Vai, vai, sarete contenti tutti insieme…’. A queste parole Mattia si era zittito ed era andato in camera sua. E adesso lui lo vedeva mangiarsi le unghie e, con qualche scusa, rifiutarsi di uscire con gli amici. La sensazione di stare sbagliando qualcosa cominciava a farsi strada in Roberto…

Le prove che le famiglie ricomposte devono affrontare prima di trovare un equilibrio soddisfacente sono innumerevoli, e la strada non è mai né breve né diritta e richiede, di norma, il ricorso a molte risorse, interne ed esterne alla famiglia.

Le caratteristiche delle famiglie ricomposte

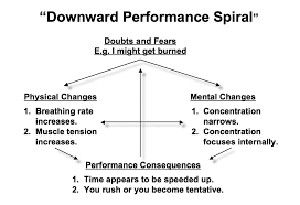

Intanto è necessario ricordare che per ogni famiglia ri-composta, ne esiste almeno una de-composta: le cosiddette famiglie ricomposte sono infatti costituite sia da elementi che non provengono da precedenti nuclei familiari (es. i bambini nati in questa nuova famiglia, oppure partner che non avevano una precedente unione, oppure nuclei che erano monoparentali da lungo tempo), che da ‘frammenti’ di precedenti famiglie che si sono, per le ragioni più varie (separazioni e/o divorzi; morte di un partner), de-composte. Le famiglie ricomposte hanno dunque una storia di perdita e spesso, nell’immaginario di chi quella perdita non ha ancora elaborato, né tantomeno accettato la nuova realtà (che significa accettare il fallimento del precedente progetto), e in special modo nelle rappresentazioni fantastiche dei bambini, tutti i frammenti della vecchia famiglia si riuniscono, in uno scenario di straziante nostalgia, provocando un conflitto emotivo con l’attuale realtà e sollecitando speranze, rimpianti e sofferenza. Tutti questi sentimenti ed emozioni si acuiscono naturalmente in prossimità di quelle feste che tradizionalmente vedono riunirsi le famiglie in un clima di calda affettuosità. Il genitore ed il nuovo partner possono allora assistere ad un repentino cambio di umore dei bambini e non sanno darsene ragione.

Non tutti i ‘frammenti’ dei vecchi nuclei si ricompongono in nuove famiglie e rimangono quindi ‘frammenti’ orfani di famiglia, sia nella loro stessa rappresentazione (specialmente in quella del partner che ha subito la separazione e la perdita del progetto iniziale), che in quella dei ‘frammenti’ che invece si sono ricomposti in una nuova famiglia. Nel pensiero di questi ultimi, specie nei bambini o adolescenti, resta una zona dolorante che ha come oggetto proprio quel frammento che non si è ricomposto e verso il quale sviluppano sovente un importante senso di colpa, con conseguente atteggiamento protettivo, che può arrivare fino al rifiuto della nuova famiglia ri-composta.

Occorrono tempo (anni), pazienza e maturità educativa prima che il penoso alternarsi di emozioni e sentimenti attorno alle vecchie e alle nuove famiglie possa risolversi in modo equilibrato.

È sufficiente riflettere sul fatto che il bambino che cresce in una famiglia tradizionale deve con-frontarsi (cioè trarre conclusioni dalla esperienza maturata nel rapporto o dalla sua osservazione) con al massimo una decina di rapporti diadici, e che lo stesso bambino, inserito in una famiglia ricomposta, dovrà con-frontarsi con il triplo, se non il quadruplo, di rapporti diadici, per capire con quanta complessità devono fare i conti le famiglie ricomposte. E naturalmente la stessa cosa vale per gli adulti, i quali però hanno (si spera) più strumenti e più risorse per comprendere e governare tale complessità.

La complessità nelle famiglie ricomposte

Ed è infatti la complessità l’altra cifra della famiglia ricomposta.

E, a proposito di complessità e rapporti diadici, qual è il ruolo che devono ricoprire i nuovi partners dei genitori? È chiaro che, indipendentemente dalla loro volontà, ricopriranno una funzione educativa con il loro semplice atteggiamento, con il loro semplice esserci, e saranno a volte combattuti dal desiderio di non restare neutrali ma di inserirsi a gamba tesa dentro il rapporto tra i bambini/adolescenti e il loro genitore biologico: ho sempre vivamente sconsigliato tale genere di atteggiamento, che inevitabilmente genera rimproveri e rimostranze da parte del genitore biologico e rabbiose gelosie nell’altro genitore biologico, che vede minacciato il proprio ruolo di ‘vero’ genitore. E allora, come ci si deve comportare? Non c’è una risposta univoca e molto dipende dall’età del minore e dai rapporti che esistono tra i genitori biologici. Se i rapporti sono buoni, se non ci sono manipolazioni e/o strumentalizzazioni, allora forse porsi nei confronti dei figli del proprio partner come un adulto attento e che, rispettosamente e affettuosamente, risponde all’eventuale chiamata del minore, potrebbe essere l’atteggiamento più adeguato. Insomma, bisogna a tutti i costi evitare di essere patrigni e matrigne: un ruolo da sempre ingrato, senza tenere conto che di norma i figli del partner non riconoscono alcuna autorità al/alla nuovo/a compagno/a del genitore.

Ma le cose possono essere ancora più complicate: immaginiamo che nella famiglia ricomposta convivano, in modo più o meno stabile, i figli biologici di entrambi i partners, e che abbiano storie e stili educativi diversi, magari uno più permissivo e l’altro invece improntato ad una maggiore autorevolezza: due stili apparentemente antitetici che faranno molta fatica a trovare una sintesi soddisfacente e non esplosiva.

E poi ancora: non è affatto raro che nella famiglia ricomposta in cui ci sono figli di precedenti legami, nascano figli biologici dei nuovi partners. Questi ‘ultimi arrivati’ godranno di un privilegio che gli altri figli non potranno avere mai più: vivranno stabilmente insieme alla mamma e al papà sotto lo stesso tetto: la differenza esperienziale con gli altri figli è emotivamente abissale e quasi inevitabilmente ne scaturiranno gelosie, regressioni, fughe e rivendicazioni. Non dimenticherò mai il caso del piccolo Pietro, un bambino di 6 anni che mi era stato segnalato dai servizi sociali, su sollecitazione della scuola, per comportamenti aggressivi verso compagni e insegnanti: Pietro viveva con la madre, con il nuovo compagno di lei e con il loro figlio Luca, un vivace bambinetto di 4 anni. Il padre biologico di Pietro non pareva molto interessato alla sorte del figlio, anche se regolarmente andava a prenderlo per i fine-settimana assegnati a lui (in realtà affidandolo alla propria madre, nonna di Pietro, per poi sparire fino alla domenica sera). In uno dei colloqui di assessment, in cui cercavo di capire come Pietro si percepisse nelle dinamiche familiari, riferendomi a lui e a Luca avevo detto: ‘….dato che tu e Luca siete i figli veri della mamma…’. Lui per un attimo mi aveva guardato e poi aveva detto: ‘Sì, io sono il vero figlio, e lui è il figlio vero’, calcando molto il tono sull’ultimo ‘vero’.

Anche se non ho intenzione di compilare un catalogo delle difficoltà che deve affrontare la famiglia ricomposta, non posso fare a meno di ricordarne alcune che più frequentemente mi capita di incontrare nella pratica clinica:

La gelosia nelle famiglie ricomposte

La gelosia verso il vecchio partner del/della compagno/a, che può essere ‘arricchita’ dalla gelosia verso i figli biologici del/della compagno/a. Si tratta di un sentimento che nasce dalla paura della perdita e da quella di non essere amato/a a sufficienza. Spesso come forma di autoterapia si pretende di avere un figlio biologico insieme al nuovo compagno/a.

Il timore del genitore biologico di essere soppiantato nel ruolo di padre/madre, dal nuovo/a compagno/a dell’altro genitore. Da questo timore, più o meno motivato, nascono spesso estenuanti battaglie giudiziarie che durano anni e anni.

Molta attenzione bisogna porre al sentimento di lealtà che il bambino e l’adolescente nutrono verso il genitore che percepiscono come più debole, di norma quello che ha ‘subito’ la separazione e il fallimento del primitivo progetto familiare. Questa lealtà va riconosciuta e legittimata e, nello stesso tempo, va incoraggiato il genitore ‘debole’ (il Roberto della storia iniziale di questo articolo) a iniziare un percorso di elaborazione della perdita.

Conclusioni

Naturalmente ci sono situazioni in cui le cose non sono così difficili, per esempio nel caso in cui il nucleo originario era perennemente permeato di tensione e violenza, psicologica e fisica: nella famiglia ricomposta anche i minori potranno trovare rassicurazione e dare senso positivo ai legami familiari in tempi piuttosto brevi.

Anche le famiglie ricomposte dopo una vedovanza o dopo una lunga storia di mono-genitorialità rappresentano di norma una occasione importante per ritrovare figure di riferimento affettuose ed equilibrate.

In ogni caso, se si affrontano con maturità e consapevolezza le crisi e le difficoltà, nel giro di tre-quattro anni, le famiglie ricomposte troveranno il loro modo soddisfacente di stare insieme e di relazionarsi serenamente anche con quei ‘frammenti’ che un tempo facevano parte di un’altra famiglia.

In definitiva le famiglie ricomposte diventeranno funzionali quando avranno elaborato la perdita; quando il nuovo partner non pretenderà di fare il genitore, ma anzi valorizzerà le funzioni educative dei genitori biologici; quando si accetterà che a far parte della narrazione familiare ci siano anche le storie precedenti alla nuova unione e, per finire, quando queste storie precedenti non saranno motivo di conflitto tra i nuovi partner.

Per tornare al pranzo di Natale, ricordiamoci che attorno alla tavola, quel giorno, non ci saranno solo i presenti: nel loro immaginario ci saranno anche gli assenti, quelli che sono seduti ad un’altra tavola ricomposta, e quelli che cercano di sfuggire ad uno straziante senso di solitudine. Parlare e raccontare di loro, con rispetto e sensibilità, mentre si sta facendo festa, è un modo per affrontare positivamente la crisi del Natale (e di Capodanno, di Pasqua, etc.).