L’influenza delle emozioni nell’apprendimento in età evolutiva

Competenza emotiva e apprendimento sono concetti tra loro collegati in quanto entrambi sono considerati processi che hanno luogo nella nostra mente e in grado di influenzarsi reciprocamente.

Federica Liso – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto

Numerose ricerche, promosse negli ultimi anni in Italia, hanno indicato che i giovani si avvicinano all’età adulta con grosse carenze in relazione alla

competenza emotiva, all’autocontrollo, alla capacità di gestire la propria collera e all’

empatia. La scuola diventa un osservatorio privilegiato per l’analisi e la valutazione delle dinamiche emotive e cognitive implicate nei processi di sviluppo, siano essi funzionali o meno. L’intento è di avvalorare l’importanza che le

emozioni rivestono in ambito evolutivo e come esse influenzano direttamente i processi cognitivi e l’

apprendimento.

Che cos’è un’emozione?

Ogni giorno ciascuno di noi prova emozioni più o meno intense. È un’esperienza altrettanto comune condividerle con gli altri, sapendo di essere prontamente compresi quando si racconta di avere provato paura, rabbia, odio o gioia, fino al punto che definirle diventa superfluo.

In psicologia, con il termine emozione ci si riferisce a un fenomeno o processo complesso, ben definito che ha una durata nel tempo, risultato di una valutazione di eventi esterni o interni all’individuo, detti “eventi emotigeni”. Questi sono caratterizzati da modificazioni fisiologiche di intensità variabile, da particolari quadri espressivi mimico – motori e da precise tendenze a compiere determinate azioni (Lewis, Haviland – Jones, Barrett, 2008).

La maggior parte degli studiosi considera le emozioni come risposte caratterizzate da una certa intensità e durata, parametri che consentono di distinguere le emozioni dalle risposte riflesse o dagli stati dell’umore (di più lunga durata) (Grossi, Troiano, 2009).

Le emozioni possono essere definite come stato (una persona arrabbiata è in stato di collera), come processo (dinamica complessa di interazione tra cognizione, fisiologia e eventi sociali) ed infine come indiretta fonte di conoscenza (indiretta, in quanto non richiede informazioni) (Oatley K., Johnson – Laird, P.N., 1987).

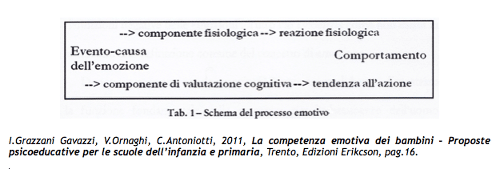

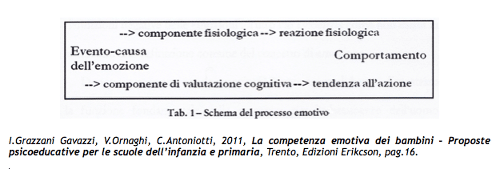

Gli studiosi, appartenenti alla tradizione cognitivista, hanno introdotto una dimensione propriamente psicologica nello studio sperimentale delle emozioni, a lungo oggetto d’indagine quasi esclusivo della fisiologia umana, soffermandosi sulle diverse componenti del processo emotivo, da quelle cognitive a quelle espressive e motorie. Uno schema del processo emotivo, che si colloca nella tradizione della psicologia cognitiva, è il seguente:

L’ emozione è un processo multicomponenziale, caratterizzato dal rapporto fra diverse componenti, come la valutazione cognitiva di un evento, l’attivazione fisiologica, l’espressività, il comportamento o la tendenza a compiere certe azioni. Tutte queste dimensioni, pur presentando complessi rapporti di interdipendenza, sono tra di loro distinte e non sono necessariamente presenti in ogni esperienza emotiva e in ogni individuo.

Lo sviluppo emotivo

Prima di introdurre il concetto di competenza emotiva, sarebbe preferibile delineare cosa si intende per sviluppo emotivo. Già Darwin, nella sua opera “The expression of the emotions in man and animals”, metteva in evidenza due questioni fondamentali: da un lato la modalità di espressione delle emozioni negli esseri umani e negli altri animali e dall’altro ciò che concerne l’origine delle emozioni stesse. Si arrivò, così, a proporre una tassonomia dettagliata delle espressioni emotive, facendole derivare in gran parte da abitudini espressivo–comportamentali che nel lontano passato della specie umana hanno avuto scopi evolutivi fondamentali.

Sroufe supponeva, invece, che ci siano stretti legami tra componenti di diversa natura, ma riferite allo sviluppo emozionale, cognitivo, sociale ed affettivo. Dunque, è proprio secondo questa concettualizzazione, che l’emozione si colloca alla base dei processi sociali e cognitivi, indagando, così le funzioni sociali delle emozioni e come esse assumano il loro significato nelle transizioni quotidiane, negli scambi interpersonali dai quali gli individui hanno bisogno di emergere sentendosi adeguati ed efficaci (Sroufe, 2000).

La psicologia dello sviluppo, a impostazione sociocostruzionista ha approfondito la funzione di modulazione o regolazione delle emozioni che non sarebbero importanti solo per la sopravvivenza e la salvaguardia del sé, ma soprattutto in rapporto ai “sistemi motivazionali interpersonali” (SMI) che Liotti ha delineato come cinque sistemi a base innata che entrano in gioco nell’interazione sociale e riguardano l’attaccamento, la competizione agonistica, l’accudimento, la cooperazione e l’attività sessuale. Ognuno di questi cinque sistemi motivazionali interpersonali sarebbe attivato e disattivato da precise condizioni: il sistema di attaccamento può essere attivato dal senso di solitudine e disattivato dal conseguimento della vicinanza protettiva di una persona disponibile; il sistema di accudimento può essere attivato dalla richiesta di protezione da parte di un membro del gruppo sociale e disattivato dal segnale di sollievo provenienti da questi. Si sottolinea, così, la natura interpersonale e relazionale di tali sistemi e del loro funzionamento (Liotti, 2001). In questo contesto, le emozioni sono diversamente presenti in funzione delle differenti situazioni di attivazione motivazionale. L’aspetto interessante di questa prospettiva teorica (Liotti, 2005) è la funzione sociale delle emozioni, che caratterizza anche la ricerca sulla competenza emotiva: le emozioni modulano e orchestrano le nostre interazioni quotidiane e influenzano i nostri incontri con l’altro.

Competenza emotiva vs Competenza sociale

Già in età prescolare, i bambini sono esperti in diverse abilità costituenti la competenza emotiva (Dunn, 1994); sono in grado per esempio di discernere i propri e gli altrui stati emotivi, di parlare di questi stati in maniera scorrevole ed, ancora, iniziano a controllare le proprie emozioni a seconda dell’obiettivo che vogliono raggiungere (S. Denham e coll., 2003).

Competenza emotiva e sociale sono altamente connesse tra loro, anche se sono costrutti tra loro separabili. Se un bambino entra a scuola ed è ben gradito dagli amici, è capace di fare e mantenere nuove amicizie, di instaurare rapporti positivi con i suoi insegnanti, si sente più positivo e partecipa maggiormente all’attività scolastica, oltre a riscuotere un successo maggiore tra i pari. Al contrario, un bambino che frequenta la scuola materna ed è ostile nei confronti dei suoi pari o è aggressivo, presenta più problemi di adattamento scolastico ed è a rischio di una potenziale miriade di problemi, ivi compresi le difficoltà scolastiche, delinquenza e l’abuso di droghe (Gagnon, Craig, Tremblay, Zhou, Vitaro, 1995).

In particolare, in uno studio di Denham e coll. si è esaminata la competenza emotiva e sociale di 143 bambini dai 3 ai 4 anni di etnia prevalentemente caucasica, appartenenti a famiglie di medio reddito, in un progetto che prevede più ambienti e metodi (età: M = 46 mesi, SD = 4,88 mesi, fascia = 32–59 mesi) al momento dell’osservazione in età prescolare. La fascia di reddito annuale media per queste famiglie era compresa tra i 30.000 e 50.000 dollari. Del campione totale, il 74% è stato considerato di etnia caucasica. Per le madri, il livello di istruzione è rappresentato dalla laurea; mentre l’88% dei bambini viveva in casa con entrambi i genitori. Durante la frequenza dell’anno di scuola materna, si è riuscito a ristabilire i contatti con solo 104 di questi bambini, ma non esisteva alcuna differenza in ciascuna variabile di studio misurata, quando i bambini avevano un età compresa tra i 3 e i 4 anni tra quelli, che hanno continuato lo studio durante l’asilo e quelli che non l’hanno continuato. Al fine di ottenere tali risultati, sono stati intervistati ed osservati i bambini, oltre ad aver somministrato dei questionari ai loro genitori e agli insegnanti di scuola dell’infanzia o d’asilo nido. Pertanto, sono stati considerati vari aspetti della competenza sociale dei bambini in due periodi di tempo, durante gli anni di scuola materna e d’asilo nido. Le varie scuole materne e gli asili nidi, situati nell’area metropolitana di Washington D.C. sono state scelte, sulla base di rapporti passati e del desiderio di partecipare da parte del dirigente. I t test, che mettono a confronto l’attuale campione e due campioni iniziali sulle variabili demografiche, non hanno dimostrato alcuna differenza a livello medio dei campioni. Pertanto, i ricercatori sono giunti alla conclusione che il basso tasso di partecipazione al medesimo studio non ha comportato deviazioni. Sia le madri sia gli insegnanti hanno completato un questionario; mentre i bambini sono stati osservati nelle loro scuole per la loro capacità di esprimere le emozioni e le reazioni davanti alle emozioni dei pari. Il gruppo dei partecipanti nel complesso appariva positivo in termini di competenza emotiva e sociale: i profili emotivi dei bambini hanno mostrato una prevalenza di episodi di felicità, con qualche episodio di rabbia e pochi di tristezza in età prescolare, inoltre hanno mostrato buoni livelli di comprensione emotiva per le loro età. La competenza emotiva in età prescolare ha dato dei contributi in merito alla competenza sociale nella suddetta fascia d’età, indicando che le capacità di competenza emotiva, acquisite dai 3 ai 4 anni, diventano stabili, con una continua importazione di idee e abilità (S. Denham, 2003).

L’espressione delle emozioni e il suo sviluppo

Uno degli aspetti fondamentali dell’interazione sociale umana è la comunicazione delle emozioni, ottenuta principalmente attraverso lo scambio di una serie di segnali sociali, come le espressioni facciali. Deham (2003), infatti, afferma che, per poter provare un’emozione (ad esempio, la collera), debba esserci una costellazione di espressioni vocali, facciali e corporee, detta nucleo di continuità emotiva, a cui sono associati significati, scopi e vantaggi. Tale costellazione sarà specifica per ogni emozione anche a età differenti del ciclo di vita: ad esempio, una persona arrabbiata, sia che abbia tre anni sia che ne abbia venti, esprimerà la collera modulando la voce sui toni bassi, come se ringhiasse, aggrottando le sopracciglia e guardando furiosamente l’oggetto della sua rabbia.

La competenza emotiva a livello espressivo costituisce un elemento importante a età diverse: se nella primissima infanzia rappresenta la base del dialogo emotivo preverbale, con il crescere dell’età garantisce il buon andamento degli scambi sociali, consentendo di affrontare le relazioni interpersonali attraverso la regolazione delle proprie emozioni.

La comprensione delle emozioni e il suo sviluppo

Gli esseri umani devono comprendere che è possibile esprimersi emotivamente attraverso l’uso di diversi canali comunicativi e sviluppare una vera e propria conoscenza delle emozioni di cui fanno esperienza. Comprendere le emozioni proprie e altrui vuol dire dare significato a eventi interni, o stati mentali di natura emotivo–affettiva e sviluppare una concezione della “mente emotiva” che ha la funzione di orientare le azioni dell’individuo durante gli scambi sociali (Harris P. L., 1995).

La maggior parte della vita quotidiana degli individui è caratterizzata dalla necessità di riconoscere che gli altri hanno intenzioni, desideri, stati d’animo, speranze, sentimenti e che le loro azioni sono motivate da tali stati mentali non direttamente osservabili e nonostante ciò deducibili da comportamenti manifesti. Se, ad esempio, un bambino osserva un compagno piangere sconsolato in un angolo della classe, sarà portato a collegare questo comportamento a uno stato di delusione, oppure a un sentimento di intensa paura. Parimenti, nell’osservare l’espressione adirata di un altro compagno a cui ha sottratto un gioco potrà prevedere un suo attacco fisico o verbale per riappropriarsi di quanto gli appartiene. Nel primo caso, a un comportamento farà corrispondere un presunto stato interno, mentre nel secondo a uno stato interno farà corrispondere un successivo comportamento, in ogni caso ciò sarà possibile perché il bambino possiede una teoria della mente, ovvero una concezione più o meno articolata del ruolo degli stati mentali nella vita delle persone.

La regolazione delle emozioni e il suo sviluppo

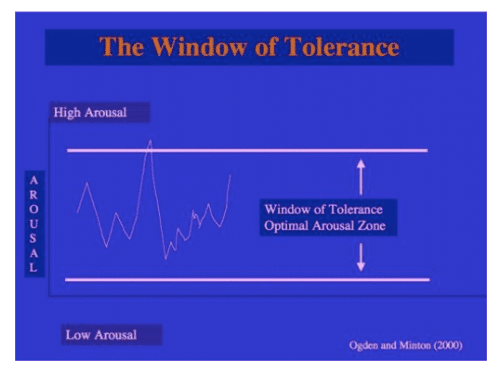

La competenza emotiva, oltre all’espressione e alla comprensione, include la regolazione delle emozioni, ossia un’attività psichica complessa e articolata che rappresenta un requisito importante del buon funzionamento sociale. Dalle numerose ricerche condotte risulta che i bambini, già a partire dai tre mesi, modificano le proprie emozioni in risposta al mutamento di quelle materne, adottando condotte di regolazione emotiva in situazioni di stress (Frijda, 1986).

Il trasferimento della regolazione emotiva dal caregiver al bambino stesso è un importante compito evolutivo che impegna il piccolo durante l’infanzia e oltre, non raggiungendo forse mai, nel corso della vita, una conclusione definitiva con la piena autosufficienza emotiva.

Intelligenza emotiva

L’intelligenza emotiva ha a che fare con il ragionamento emotivo della vita quotidiana in quanto le emozioni forniscono importanti conoscenze sulla relazione della persona con il mondo esterno.

Daniel Goleman è lo psicologo che ha contribuito, più di tutti, a divulgare il concetto di intelligenza emotiva, intesa come: la capacità di motivare se stessi, di persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni, di controllare gli impulsi e rimandare la giustificazione, di modulare i propri stati d’animo evitando che la sofferenza ci impedisca di pensare, di essere empatici e di sperare. Dunque, per Goleman, l’intelligenza emotiva è più importante del QI nel predire il successo nella vita (Goleman D., 2011).

Emozioni e apprendimento

Dopo aver definito il concetto di emozione ed il legame che si instaura con l’intelligenza emotiva, si passa a definire l’

apprendimento, come un processo mediante il quale si acquisiscono nuove conoscenze ed in cui confluiscono diversi aspetti: strategie cognitive personali,

stili di apprendimento, esperienze individuali e collettive, fenomeni dell’ambiente circostante, informazioni e stimoli provenienti dalla realtà esterna, modelli, etc.

Il processo di costruzione del sistema di conoscenza è determinato, per ogni individuo, dall’intreccio di componenti intuitive, quantitative e qualitative, sotto l’influenza di condizionamenti sociali, culturali ed emotivi.

Ogni apprendimento, inteso come un processo complesso e multi determinato, deve tener conto delle esperienze relazionali del bambino all’interno del suo nucleo familiare, nel gruppo dei pari, nella realtà scolastica. È la qualità dei rapporti che influenza l’apertura, la curiosità verso nuove esperienze, la capacità di percepire le connessioni e di scoprire i loro significati. Se da un lato, le relazioni inadeguate portano a una costruzione instabile della realtà e quindi possono produrre disturbi delle categorie di spazio, tempo, causalità, dall’altro, le difficoltà di linguaggio, di apprendimento tendono a causare disturbi emotivi e comportamentali, che aumentano con l’età.

Emozioni e apprendimento sono, dunque, concetti collegati, in quanto entrambi sono considerati processi che hanno luogo nella nostra mente. Apprendere significa acquisire conoscenze o competenze. L’ apprendimento richiede di pensare e i pensieri influenzano direttamente i vissuti emotivi. Il legame tra queste due dimensioni è evidente nel momento in cui si valuta come ci si sente quando si apprende. Molti studi confermano l’ipotesi, secondo cui lo stato d’animo attuale è influenzato dal modo di pensare, dal modo di percepire gli eventi, da ciò che viene ricordato e dalle decisioni che si prendono (Goleman, 1999; Mayer, 1983). Poiché non si è in grado di vedere direttamente le emozioni provate, queste si possono inferire solo attraverso il comportamento, interpretabili dalla visione soggettiva degli eventi stessi.

Le emozioni negative possono essere la causa o l’effetto delle difficoltà di apprendimento. Ansia o depressione, rabbia o frustrazione possono interferire con l’ apprendimento creando disadattamento. L’espressione difficoltà di apprendimento, si riferisce, generalmente, a tutti quegli ostacoli che gli alunni riscontrano nel processo di apprendimento dei contenuti disciplinari, con esiti significativamente negativi nei risultati scolastici. In uno studio di D’Andreagiovanni, Giammario e Addario (2002), si è indagato circa le nuove ricerche in campo psicologico e pedagogico con una più efficace prassi educativo–didattica finalizzata all’integrazione scolastica (Goleman, 1999; Mayer, 1983). Partendo dal concetto di QI (quoziente intellettivo) e di QE (quoziente emotivo), nonché dalla differenza diagnostica tra il DAA (disturbo di apprendimento aspecifico) e il DSA (disturbo di apprendimento specifico), si è prefissato di ottimizzare l’integrazione scolastica del bambino o preadolescente con l’eventuale disturbo di apprendimento. L’obiettivo è di formulare con esattezza una eventuale diagnosi differenziale del DAA, la cui natura è prevalentemente di ordine emotivo–relazionale, ma le cui manifestazioni sintomatiche nell’area dell’apprendimento sono spesso simili a quelle riscontrate nel DSA, la cui eziologia è di natura neuropsicologica (Kline, 1996; Tressoldi,1999). Nella scuola, infatti, si assiste spesso ad una confusione tra i diversi aspetti diagnostici (depressioni infantili e comportamenti iperattivi) con ricadute negative sulla gestione/integrazione del soggetto e sulle programmazioni e valutazioni didattiche. Si è visto che, in 30 casi si è verificata una discrepanza tra il QI ottenuto con la scala WISC e il QI ottenuto con il test della figura umana. Questo potrebbe essere spiegato dalla presenza di fattori psicogeni – emotivi che guidano verso un DAA. Ci potrebbe essere una disfunzione nella working memory a causa, ad esempio, di traumi, forti disagi emotivi, inibizioni, tendenze alla depressione infantile, iperattività secondaria etc., che possono avere effetti determinanti sull’ apprendimento simili a quelli prodotti dalle disfunzioni neuropsicologiche specifiche. Ne emerge, così, un quadro clinico maggiormente attendibile che permette agli operatori di programmare attività didattiche più adeguate e funzionali, che finiscono con avere una ricaduta notevole anche sulla stessa autostima.