L’ incidenza della patologia psichica e la valutazione del rischio suicidario in carcere – Analisi di 128 casi di nuovi giunti presso la Casa Circondariale di Pistoia

Oggi si vuole che la pena detentiva abbia un carattere più rieducativo che retributivo. Cattive condizioni carcerarie possono non solo vanificare la funzione rieducativa della carcerazione, ma anche influire negativamente sullo stato di salute psichica dei detenuti

Marco Tanini, Letizia Bracali, Mario Salzano, Rosa Cirone, Loredana Stefanelli, Simona Leone, Federica Benifei, Giuseppe Pettenati

Il

carcere è stato visto per anni come luogo dove scontare una pena retributiva: con questo termine si intende la sanzione erogata da un potere statale come corrispettivo per avere violato un comando dell’ordine giuridico, ed è la riaffermazione del diritto da parte dello Stato (Eusebi L. 1989).

Oggi si vuole che la pena detentiva abbia un carattere più rieducativo che retributivo, la sanzione rieducativa è capace di perseguire gli obiettivi di prevenzione e di controllo delle condotte umane che le vengono assegnati (Troncone P. 2006).

Cattive condizioni carcerarie possono non solo vanificare la funzione rieducativa della carcerazione, ma anche influire negativamente sullo stato di salute psichica dei detenuti.

La situazione delle carceri italiane e la sentenza Torreggiani

Ad interferire con la funzione riabilitativa della detenzione carceraria possono contribuire diversi fattori, tra queste ve ne è uno che ormai affligge praticamente tutte le strutture carcerarie italiane: il sovraffollamento (Ruotolo M. 2014). Relativamente al sovraffollamento delle carceri è utile ricordare la cd sentenza Torreggiani (Corte Europea Diritti dell’Uomo 2013) che ha condannato l’ Italia per il trattamento inumano e degradante cui erano sottoposti i detenuti in alcuni carceri a causa dell’ esiguo spazio in cui dovevano vivere.

Nella sentenza, secondo i giudici di Strasburgo, viene affermato che la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato.

Per ovviare al problema di nuove possibili condanne, che si traducono per lo stato italiano in risarcimenti pecuniari da versare come compenso per una inumana detenzione o in uno sconto di pena teso ad abbreviare l’ esposizione a condizioni di sovraffollamento carcerario, si è pensato di diminuire il tempo di permanenza dei detenuti all’ interno delle celle, questo avviene attraverso un modello che viene definito “di sorveglianza dinamica”.

La sorveglianza dinamica

Con le circolari 206745 e 36997, rispettivamente del 30 maggio 2012 e 29 gennaio 2013, è stato avviato un percorso di cambiamento del sistema organizzativo e gestionale dell’Amministrazione penitenziaria, peraltro già preannunciato dai vertici del Dipartimento fin dal mese di aprile dello scorso anno. Un cambiamento strategico ed operativo che mira a recuperare compiutamente il senso della norma, costituzionale ed ordinamentale, richiamato anche dalle direttive europee e dalle recenti sentenze di condanna dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo per trattamento inumano e/o degradante. La revisione dei circuiti penitenziari, accompagnata dalla razionalizzazione e diffusione delle buone prassi, già in essere in molte realtà penitenziarie, costituisce il presupposto del cambiamento auspicato nell’intero sistema penitenziario nazionale, attraverso il recupero consapevole da parte di tutta l’organizzazione, centrale e territoriale, del dettato normativo (Min. Grazia e Giustizia 2013).

L’introduzione della sorveglianza dinamica e del sistema a “custodia aperta” rappresenta un grandissimo cambiamento che ha recentemente investito il sistema carcerario italiano e che forse più di ogni altro ha inciso sull’esperienza della quotidianità detentiva dei ristretti e delle ristrette, nonché sul modus operandi della polizia penitenziaria. Si tratterebbe della apertura delle celle per i soggetti detenuti in media e bassa sicurezza per almeno 8 ore al giorno e fino a un massimo di 14, la possibilità per gli stessi di muoversi all’interno della propria sezione e auspicabilmente all’infuori di essa e di usufruire di spazi più ampi per le attività e il contestuale mutamento della modalità operativa in sezione della Polizia penitenziaria, non più chiamata ad attuare un controllo statico sulla popolazione detenuta, ma piuttosto un controllo incentrato sulla conoscenza e l’osservazione della persona detenuta (Valentini E. 2011).

La casa circondariale di Pistoia e la Sorveglianza dinamica

La casa circondariale di Pistoia è una struttura in cui viene applicato il modello della sorveglianza dinamica, sulla popolazione dei nuovi giunti abbiamo deciso di intraprendere uno studio per verificare l’ incidenza di patologie psichiatriche, dipendenze e valutazione del rischio suicidario.

Materiale e metodi

Nel periodo compreso tra il 18 aprile 2016 e il 30 aprile 2017, sono stati condotti presso la C.C. di Pistoia 128 nuovi giunti provenienti dalla libertà. I nuovi giunti sono classificati tali secondo la Circolare “Tutela della vita e dell’incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati ”, n. 3233/5683 del Ministero della Giustizia, del 30/12/1987.

Di essi sono state rilevate alcune caratteristiche sociodemografiche (età, cittadinanza, residenza, occupazione) e cliniche (la presenza di un disturbo psichiatrico di asse I, l’abitudine all’uso di sostanze e/o alcol, il rischio suicidario) e gli interventi, sia custodiali che specialistici, che si sono resi necessari nella loro gestione (grande sorveglianza, prescrizione di terapia psicotropa a scopo sintomatico, presa in cura, colloqui di supporto).

Risultati

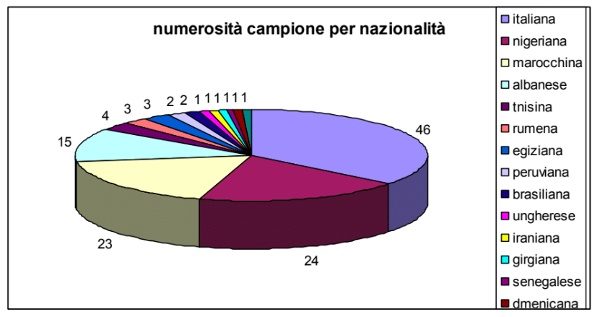

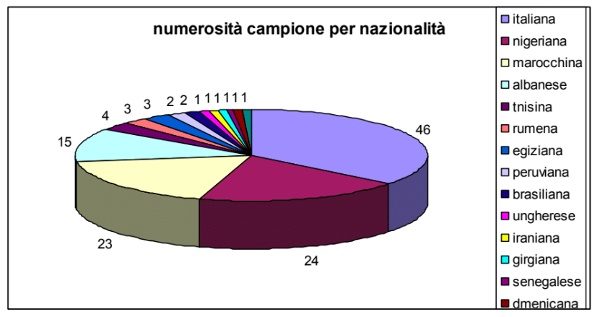

Caratteristiche socio-demografiche del gruppo analizzato. Dei 128 nuovi giunti provenienti dalla libertà, 46 risultano possedere una cittadinanza italiana, 24 nigeriana, 23 cittadinanza marocchina, 15 albanese, 4 tunisina, 3 rumena, 3 egiziana, 2 peruviana, 2 brasiliana, 1 ungherese, 1 pakistana, 1 iraniana, 1giorgiana, 1 senegalese, 1 domenicana.

L’ARTICOLO PROSEGUE DOPO L’IMMAGINE

Imm. 1 – Nazionalità del campione

Imm. 1 – Nazionalità del campione

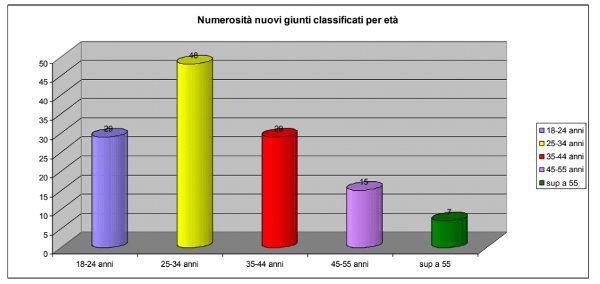

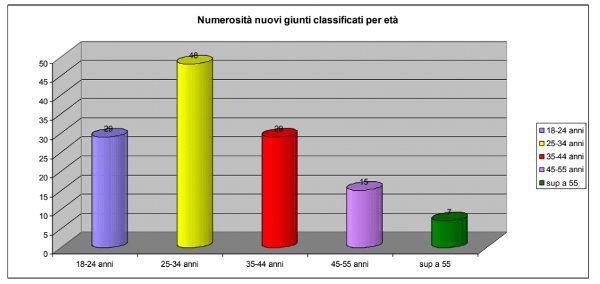

L’età dei nuovi giunti è compresa tra i 18 ed i 69 anni con una media di circa 34 anni. La fascia di età maggiormente rappresentata è quella compresa tra 25 e i 34 anni.

- 18-24 anni 29

- 25-34 anni 48

- 35-44 anni 29

- 45-55 anni 15

- 55 anni 7

L’ARTICOLO PROSEGUE DOPO L’IMMAGINE

Imm. 2 – Età del campione

Imm. 2 – Età del campione

Tra i nuovi giunti 22 risultano SFD e 73 sono disoccupati al momento dell’arresto, 1 solo nuovo giunto era studente ed 1 pensionato.

Valutazione e monitoraggio rischio suicidario

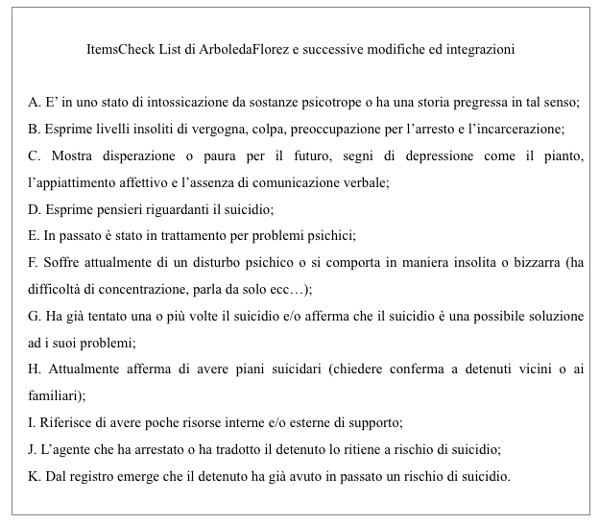

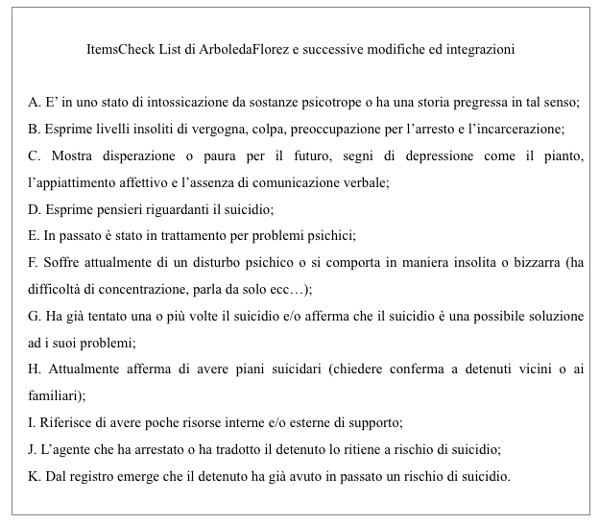

Tutti i nuovi giunti sono stati sottoposti a screening per il rischio suicidario attraverso la somministrazione della “Check List di Arboleda Florez e successive modifiche ed integrazioni” da parte del personale medico/infermieristico in occasione della visita di primo ingresso. Tale test di screening, che è specifico per la popolazione carceraria, non ha un cut-off definito ma una risposta affermativa ad una o più delle domande può indicare un rischio di suicidio maggiore, e quindi la necessità di un ulteriore intervento (il detenuto ha pregressi comportamenti suicidari; ha familiarità per suicidio; ha poche risorse di supporto; è stato segnalato rischio suicidario da parte delle forze dell’ordine al momento dell’ingresso; è affetto da patologia psichiatrica (preso in carico da un CSM o all’inizio di una presa in carico) è affetto da tossicodipendenza (preso in carico da un SerT o all’inizio di una presa in carico); sono presenti avversità significative recenti oltre la carcerazione; è presente forte conflittualità nella rete familiare o relazionale di riferimento; il detenuto ha lasciato in sospeso, a causa dell’arresto, situazioni importanti per la sua vita futura; è alla prima carcerazione).

L’ARTICOLO PROSEGUE DOPO L’IMMAGINE

Imm. 3 – Item della checklist di ArboledaFlorez e successive modifiche ed integrazioni

Imm. 3 – Item della checklist di ArboledaFlorez e successive modifiche ed integrazioni

Contemporaneamente vengono valutati i sintomi di rischio di suicidio imminente (ideazione suicidaria, elevata intenzionalità autosoppressiva, progetti concreti di realizzazione del suicidio, agitazione, disforia, impulsività, scarsa capacità di giudizio, gravi sintomi psichiatrici, tentativo di suicidio nelle ore precedenti ed in tal caso violenza, letalità e intenzionalità del tentativo, se siano state prese precauzioni per non essere salvato o il paziente si rammarica di essere salvato).

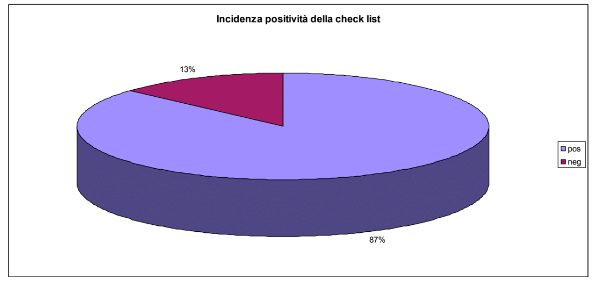

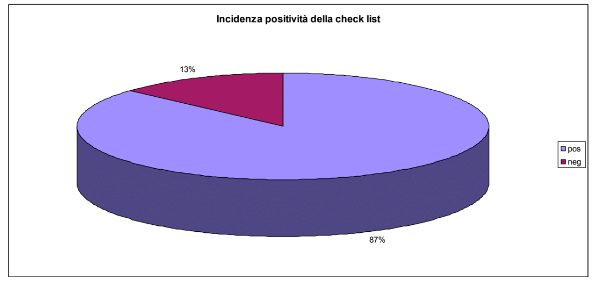

Per 111 nuovi giunti la check list ha dato un esito positivo ovvero almeno 1 item a cui viene data una risposta affermativa.

L’ARTICOLO PROSEGUE DOPO L’IMMAGINE

Imm. 4 – Positività della checklist

Imm. 4 – Positività della checklist

In caso di positività all’item riguardante la prima carcerazione la misura custodiale della Grande Sorveglianza è stata applicata indipendentemente dall’esito della valutazione clinica specialistica.

La definizione del livello di rischio è stata effettuata in base al risultato ottenuto dalla valutazione clinica e dalla check list secondo la seguente tabella:

- check list negativa e valutazione clinica negativa» rischio suicidario minimo/basso

- check list negativa e valutazione clinica positiva oppure check list positiva e valutazione clinica negativa » rischio suicidario medio, check list positiva e valutazione clinica positiva» rischio suicidario alto/massimo.

Le valutazioni cliniche (mediche generali e specialistiche) sono risultate negative per ulteriori elementi di rischio suicidario oltre quelli rilevati nella check list nella maggior parte dei casi.

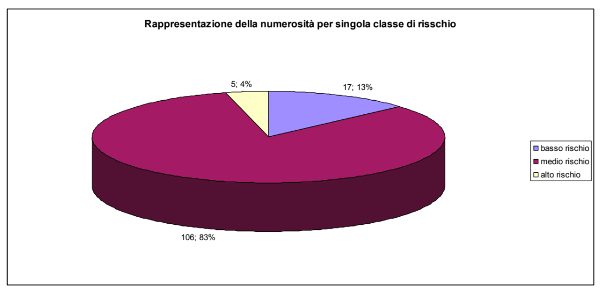

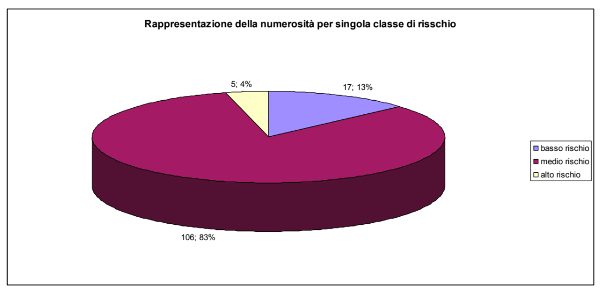

La distribuzione del rischio suicidario complessivo pertanto è risultata la seguente:

- 17 detenuti a rischio basso

- 106 detenuti a rischio medio

- 5 detenuti a rischio alto.

L’ARTICOLO PROSEGUE DOPO L’IMMAGINE

Imm. 5 – Numerosità per ciascuna classe di rischio

Imm. 5 – Numerosità per ciascuna classe di rischio

Al fine di individuare precocemente i bisogni della persona ristretta e predisporre specifiche azioni di prevenzione del disagio e dell’autolesionismo, nonché per gestire e monitorare il rischio suicidario, viene istituito lo staff multidisciplinare.

Lo staff multidisciplinare è composto dal direttore dell’istituto, dal responsabile del presidio sanitario (o suo delegato), dallo psichiatra, dallo psicologo, dal responsabile dell’area trattamentale, dagli educatori, dal comandante di Polizia Penitenziaria ( o suo delegato). All’occorrenza vengono coinvolte altre figure professionali quali operatori del SerT, personale infermieristico, assistenti sociali e mediatori culturali.

Lo staff multidisciplinare si riunisce a cadenza settimanale e viene redatto apposito verbale contenente la sintesi del caso trattato e i provvedimenti/interventi che verranno adottati o revocati.

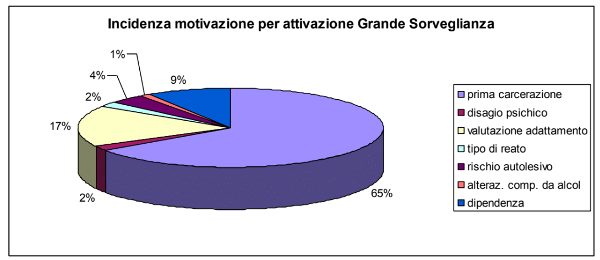

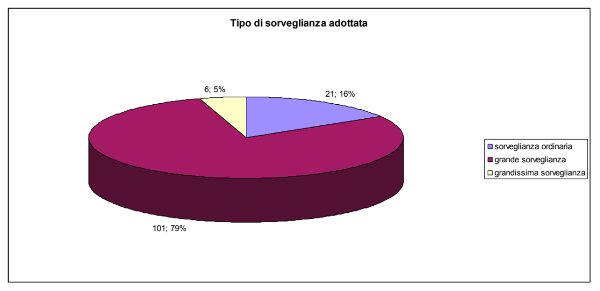

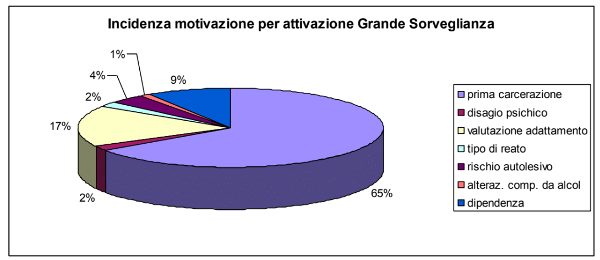

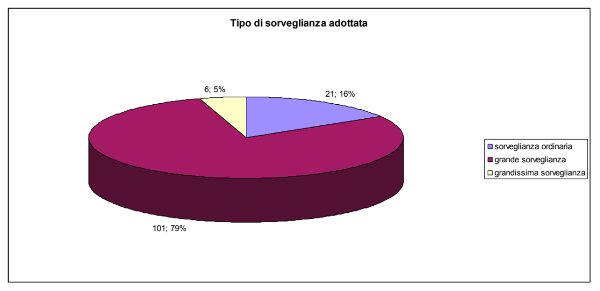

I provvedimenti di Grande Sorveglianza sono stati 101, di cui 66 per prima carcerazione, 2 per disagio psichico e prima carcerazione, 17 per valutazione e monitoraggio adattamento, 2 per tipo di reato, 4 per rischio autolesivo, 1 per alterazioni comportamentali indotte dall’ alcol, 9 per tossico/alcol dipendenza.

L’ARTICOLO PROSEGUE DOPO L’IMMAGINE

Imm. 6 – Motivazione per attivazione Grande Sorveglianza

Imm. 6 – Motivazione per attivazione Grande Sorveglianza

In 3 casi, in seguito a valutazione da parte dello staff multidisciplinare è stato necessario incrementare il livello di sorveglianza custodiale a Grandissima Sorveglianza (in due casi per scompenso psicopatologico del detenuto ed in un caso per gravi alterazioni comportamentali alcol indotte).

I provvedimenti di Grandissima Sorveglianza per rischio suicidario alto sono stati 3; in due casi i detenuti avevano posto in essere agiti anticonservativi anche se di natura verosimilmente dimostrativa ed in un caso il detenuto aveva ulteriori elementi di rischio oltre quelli rilevati dalla check list (età avanzata, gravità del reato, importanti patologie mediche concomitanti.

L’ARTICOLO PROSEGUE DOPO L’IMMAGINE

Imm. 7 – Tipologia di sorveglianza adottata

Imm. 7 – Tipologia di sorveglianza adottata

Caratteristiche cliniche psichiatriche

Per 28 detenuti è stata necessaria una presa in cura, ovvero la prescrizione di terapia psicotropa specifica che richiedeva rivalutazione specialistica. Tra questi la, prescrizione avveniva, in 8 casi, in prima visita per continuità terapeutica: un paziente non era in carico al servizio territoriale ma in trattamento con farmaci specifici per un

Disturbo d’Ansia Generalizzata, un altro era in carico ad un servizio territoriale per la salute mentale per uno Stato Misto del tono dell’umore in 6 casi i pazienti erano in trattamento con farmaci specifici per

disturbo bipolare di tipo II, disturbo depressivo, DAP e claustrofobia, per disturbo d’Ansia Generalizzata e ex novo in 6 casi (uno per

schizofrenia paranoide in deficit intellettivo, uno per intenso stato ansioso in un paziente con anamnesi positiva per gesti anticonservativ,i uno per alterazioni comportamentali in un paziente con sospetta diagnosi di schizofrenia e in due casi in cui si erano verificati agiti anticonservativi in un caso per discontrollo degli impulsi). In un caso la presa in cura è avvenuta in seguito ad ulteriori colloqui con il detenuto durante i quali il soggetto iniziava a manifestare ideazione anticonservativa.

Terapia sintomatica per lievi stati ansiosi ed insonnia è stata prescritta in 38 casi di cui 29 prima visita mentre in 9 si è resa necessaria successivamente.

Per 30 detenuti si è ritenuto opportuno provvedere a colloqui psichiatrici di supporto; per questi detenuti, infatti, non era stata necessaria la prescrizione di terapia psicotropa nemmeno a scopo sintomatico ma necessitavano di sostegno emotivo.

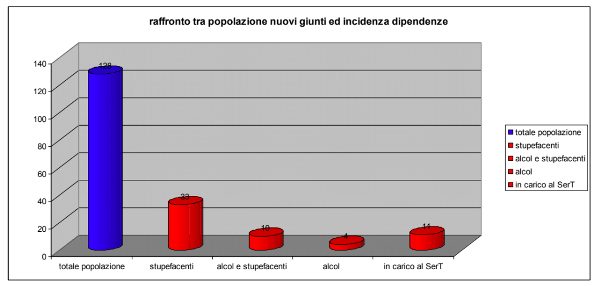

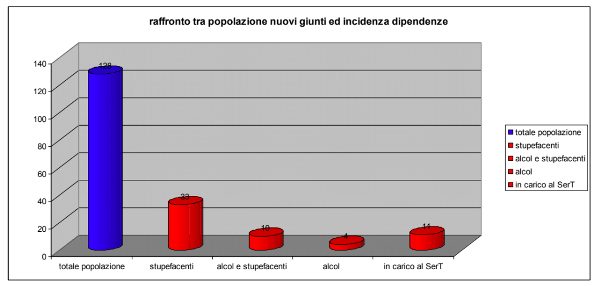

Dei 128 nuovi giunti, 43 hanno dichiarato uso di sostanze stupefacenti e tra questi 10 dichiaravano anche abuso di alcol. In 4 casi i detenuti dichiaravano esclusivamente abuso di alcol e non di sostanze. In 11 detenuti erano in carico al SerT territoriale al momento dell’arresto.

L’ARTICOLO PROSEGUE DOPO L’IMMAGINE

Imm. 8 – Confronto tra popolazione nuovi giunti e incidenza dipendenze

Imm. 8 – Confronto tra popolazione nuovi giunti e incidenza dipendenze

Per il nuovo giunto che, al momento della visita di primo ingresso, dichiari uso di sostanze stupefacenti, vengono contattati gli operatori del SerT Penitenziario.

Lo specialista in tossicologia medica, provvede a visitare il detenuto e dispone il prelievo di un campione urinario per la ricerca dei metaboliti delle più comuni sostanze di abuso. Nel caso il detenuto risultasse già in carico ad un servizio territoriale con diagnosi di tossico/alcoldipendenza accertata, lo specialista prende contatti con il servizio di riferimento per la continuità terapeutica ed assistenziale. Nel caso, invece, il detenuto non fosse in trattamento presso un SerT territoriale al momento dell’arresto, oltre alla valutazione clinica ed al prelievo urinario, viene effettuato un test estemporaneo sul campione urinario raccolto al fine di impostare precocemente il trattamento farmacologico più opportuno. Lo specialista, in ogni caso, imposta la frequenza delle successive visite mediche di controllo e dispone, se necessario, ulteriori interventi terapeutico-riabilitativi con il coinvolgimento dello psicologo SerT e dell’assistente sociale SerT.

Nel periodo preso in esame sono state eseguite le seguenti prestazioni:

- visite specialistiche psichiatriche (1° visite): 107

- visite specialistiche psichiatriche di controllo: 182

- visite specialistiche psichiatriche: 16

- colloquio psichiatrico (senza esame obiettivo): 26

Conclusioni

Il suicidio è la seconda causa di morte in carcere. E le scelte suicidarie, e anche quelle autolesive, sono in molti casi conseguenza non necessariamente di condizioni di patologia, quanto delle condizioni di vita all’interno degli istituti di pena (Regione Toscana 2015)

Già agli inizi del secolo scorso un’indagine svolta presso un carcere di massima sicurezza nello stato di New York aveva mostrato un tasso elevato di morbosità psichiatrica tra i detenuti, confermato in molti studi successivi. L’esempio più recente lo possiamo trovare in un lavoro del 2012, nel quale vengono riportate le stime della diffusione dei disturbi psicotici (3,6% degli uomini e 3,9% delle donne) e della depressione maggiore (rispettivamente 10,2% e 14,1%) nella popolazione detenuta. A questi, ovviamente, si aggiungono i disturbi da dipendenza da alcol (17-30% degli uomini e 10-24% delle donne) e da sostanze (rispettivamente 10-48% e 30-60%). (Fazel S 2006).

La maggioranza dei detenuti nel nostro gruppo di studio è di cittadinanza Italiana, tuttavia il numero degli stranieri con cittadinanza varia supera il numero degli italiani.

L’ età media della popolazione è di circa 34 anni; tale dato si associa ad un’ incidenza di patologia psichica decisamente più elevato rispetto a quello atteso per la popolazione non detenuta.

La valutazione del rischio di gesti autolesionistici effettuata con la Check list di ArboledaFlorez mostra un numero altissimo (87%) di detenuti che mostrano positività di almeno un item e che pertanto necessitano di ulteriori approfondimenti. In particolare, il dato relativo al rischio medio di suicidio risulta prevalere con un incidenza dell’ 83%.

È utile ricordare che una positività agli screening per il rischio autolesionistico obbliga l’ adozione di provvedimenti di aumento dell’ intensità di sorveglianza con tutte le problematiche che possono essere presenti nei carceri italiani afflitti da sovraffollamento.

Oltre alle patologie psichiche, anche le dipendenze sono estremamente frequenti.

Nonostante l’ alta incidenza di patologia psichica e/o di dipendenza il ricorso a richiesta di visite specialistiche psichiatriche appare al di sotto della media nazionale. Elemento questo che potrebbe essere correlato al modello di sorveglianza dinamica ed alle attività a cui i detenuti del carcere di Pistoia possono accedere.

Un modello detentivo incardinato sulla sorveglianza dinamica e su attività rieducative può quindi contribuire a migliorare lo stato di salute psichica del detenuto e forse a facilitare la rieducazione ed il reinserimento.