Mobbing – caratteristiche psicosociali e strategie di intervento di un fenomeno diffuso

Il mobbing (da to mob, ossia ‘assalire tumultuosamente’) viene definito in differenti modalità come molestia verbale, aggressione verbale, isolamento, calunnia ripetute nei confronti di una specifica persona per uno specifico periodo di tempo (Einarsen, 2005).

L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l’ufficio internazionale del lavoro (ILO) (Takaki et al., 2010) definiscono il

mobbing alla luce di comportamenti ripetuti e offensivi (di stampo vendicativo o malizioso) finalizzati all’umiliazione e a porre in uno stato di inferiorità – minorità un singolo individuo lavoratore o un gruppo di lavoratori. Il primo studioso ad introdurre il termine fu Konrad Lorenz nel 1958 descrivendo, in campo etologico, il comportamento animale volto a minare e ad intimidire il rivale.

Harald Edge (n.d.) definisce il mobbing nel seguente modo:

Con la parola Mobbing si intende una forma di terrore psicologico sul posto di lavoro,

esercitata attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, da parte di colleghi o

superiori. La vittima di queste vere e proprie persecuzioni si vede emarginata, calunniata,

criticata: gli vengono affidati compiti dequalificanti, o viene spostata da un ufficio all’altro, o

viene sistematicamente messa in ridicolo di fronte a clienti o superiori. Nei casi più gravi si

arriva anche al sabotaggio del lavoro e ad azioni illegali. Lo scopo di tali comportamenti può

essere vario, ma sempre distruttivo: eliminare una persona divenuta in qualche modo

‘scomoda’, inducendola alle dimissioni volontarie o provocandone un motivato

licenziamento.

Lo stesso Edge (n.d) lo definisce altresì come un conflitto che accade a lavoro, solo a lavoro, con una frequenza di tutti i giorni, pochi giorni alla settimana o al mese per almeno sei mesi (Maran, 2018).

La legislazione italiana (Regione del Veneto, 2012) recepisce il mobbing e lo definisce nel seguente modo (l’articolo è stato tratto dal codice di protezione della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori nella Pubblica Amministrazione):

Costituisce mobbing un complesso di atti e comportamenti ostili, aggressivi o vessatori, posti in essere reiteratamente e sistematicamente, con modalità persecutorie, nei confronti della lavoratrice o del lavoratore da chi si trova in posizione sopraordinata (mobbing verticale) ovvero da colleghi (mobbing orizzontale) e che, creando un clima intimidatorio, umiliante, degradante, ed offensivo, hanno lo scopo o l’effetto, anche emarginandolo/a dall’ambiente di lavoro, di violarne la dignità personale e di danneggiare l’integrità psico-fisica.

Questo articolo, il 5 del Codice sopra citato, è interessante poiché evidenzia un legame molto stretto tra ciò che la legge identifica come mobbing e le evidenze scientifiche emerse in campo psicologico. Non sempre è presente questo tipo di legame e quando presente si avverte della necessità di una stretta collaborazione interdisciplinare che è sempre un passo avanti nell’integrazione e nello sguardo rivolto alla teoria della complessità. Ma l’articolo del Codice si spinge più in là per chiare esigenze normative e pone la necessità di un nesso causale tra il comportamento rivolto al lavoratore e il danno arrecato allo stesso, nonché la necessità di inscrivere gli atti di mobbing all’interno di un preciso piano vessatorio. Esiste dunque una intenzionalità di ledere la dignità del lavoratore e la sua integrità psico-fisica agendo con animus nocendi. È proprio tale volontà di nuocere che pone un legame con la violazione dei vincoli contrattuali che legano il datore di lavoro al lavoratore e ne descrivono il rapporto in funzione delle generali clausole di correttezza e buona fede. Da un punto di vista civilistico il mobbing viola l’articolo 2087 del c.c. che pone un generale obbligo di sicurezza sul lavoro, imponendo al datore di intraprendere tutte le misure necessarie per proteggere l’integrità fisica e psicologica del lavoratore (Menduto, 2020).

Il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro pone la necessità di una valutazione, in capo al datore di lavoro, che evidenzi tutti i rischi connessi alla salute. In questi debbono rientrare, evidentemente, anche i fattori di stress lavoro correlati o, in modo più specifico, i fattori di stress psicosociale a lavoro. Prima di procedere, oltre a tali fonti dell’ordinamento giuridico, esiste altresì anche un’altra fonte sopra le altre: la Costituzione. Essa infatti pone una tutela per i diritti fondamentali della persona nonché riconoscendo che l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro, pone di fatto, una necessità alla sua tutela come bene essenziale per la sua stessa sopravvivenza. Nel 2002 l’OMS (Zeynep, 2019) ha definito il mobbing un problema per la salute mondiale con conseguenze dannose.

Oltre agli aspetti civilistici che pongono una questione relativa al risarcimento e alla restaurazione, esistono altresì delle conseguenze a livello penale per lesioni per le quali si verifichi malattia del corpo e/o della mente.

Dunque dalla Costituzione, alle leggi Statali, alla P.A., fino ai luoghi di lavoro privati, la salute psico-fisica del lavoratore è al centro. O, almeno, al centro della tutela legislativa che si differenzia dall’idea che uno stesso principio di tutela della persona sia effettivamente al centro del sistema socio-economico del nostro paese.

Per quanto riguarda la sistematicità e reiterazione del comportamento con finalità persecutorie e vessatorie, qualcosa di più specifico è fornito da Leymann che, definendo il mobbing un ‘conflitto non violento nel luogo di lavoro’ (Zeynep, 2019), sostiene una frequenza del comportamento pari a una volta a settimana per almeno sei mesi (2019).

Esistono altresì figure che si occupano nello specifico di consulenza, assistenza e prevenzione in questioni inerenti la salute del lavoratore, o che almeno dovrebbero: psicologi del lavoro, medico del lavoro, responsabile del servizio protezione e prevenzione, rappresentante dei lavoratori in materia di sicurezza e organi statali per la sorveglianza della P.A. quali il comitato unico di garanzia, l’organo indipendente di valutazione e, in genere, le organizzazioni sindacali e il dipartimento risorse umane di ciascuna azienda privata o pubblica. Queste le figure coinvolte, in linea generale, a tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore. Tuttavia, seppure esiste un largo impiego degli psicologi all’interno del dipartimento risorse umane, non esiste ancora una chiara legislazione che ne regolamenti nello specifico il ruolo. Per fare un esempio, anche laureati in sociologia, giurisprudenza, economia possono ricoprire tale ruolo. Forse sarebbe necessario, come fa notare Altrapsicologia (2019), riuscire a regolamentare in modo più specifico il campo di applicazione delle conoscenze e possibilità della psicologia all’interno dell’ambito lavorativo.

Ritornando al mobbing, dati dal 2011 al 2016 riferiscono circa più di 38 mila casi in Turchia (Zeynep, 2019) mentre dati del 2018 dicono una prevalenza del 5/10% in Europa, del 50% negli USA e del 4% in Italia. Questo per fornire anche un’inquadratura mondiale del fenomeno. Nelle economie maggiormente capitalistiche e competitive il fenomeno appare più sviluppato. Tuttavia, il 4% non è poco, poiché spesso il mobbing è legato a disturbi psicologici come conseguenza dello stesso, se non viene affrontato seriamente si corre il rischio di ritrovarsi una società ‘ammalata’ che comporterà nuovi costi per la politica che si potrebbero evitare. Per farlo, tuttavia, occorre anche modificare il modo di pensare di fare impresa ed economia e non solo intervenire laddove esistono dei potenziali rischi, giacché rilevarli significherebbe che il contesto è già potenzialmente ‘affetto’ e il danno può essere fatto. Come sempre, la prevenzione è la miglior cura, tuttavia occorre, in questo caso, cambiare il modo di pensare e sentire che si traduce in una diversa modalità di fare impresa ed economia.

Un ulteriore dato evidenzia come in prevalenza le donne di una fascia compresa tra i 34 e i 45 anni di età siano oggetto di mobbing (Kostev et al., 2014). Sembra essere più diffuso tra la popolazione femminile e quella dei laureati (Zeynep, 2019). Vi possono essere tre ordini di spiegazione: il primo di stampo femminista afferma la cultura del patriarcato che prevarica e considera inferiori le donne. Il secondo di stampo sociologico afferma che le donne sono più esposte a condizioni di stress poiché si occupano del lavoro e dell’accudimento dei figli (o della famiglia in genere) e lo stress è uno dei fattori di rischio più importanti quando si parla di mobbing. La terza spiegazione è di stampo psicologico: le donne parlano molto di più dei loro problemi rispetto agli uomini per i quali affermare di essere vittime di mobbing da parte di un superiore, per esempio, potrebbe essere una ferita narcisistica importante tale da preferire il silenzio alla possibile, e percepita, offesa al loro valore. Per quanto riguarda i laureati sembra che essi, avendo avuto accesso ad una cultura più ampia, siano in grado di riconoscere tali fenomeni e di agire utilizzando gli strumenti legislativi idonei.

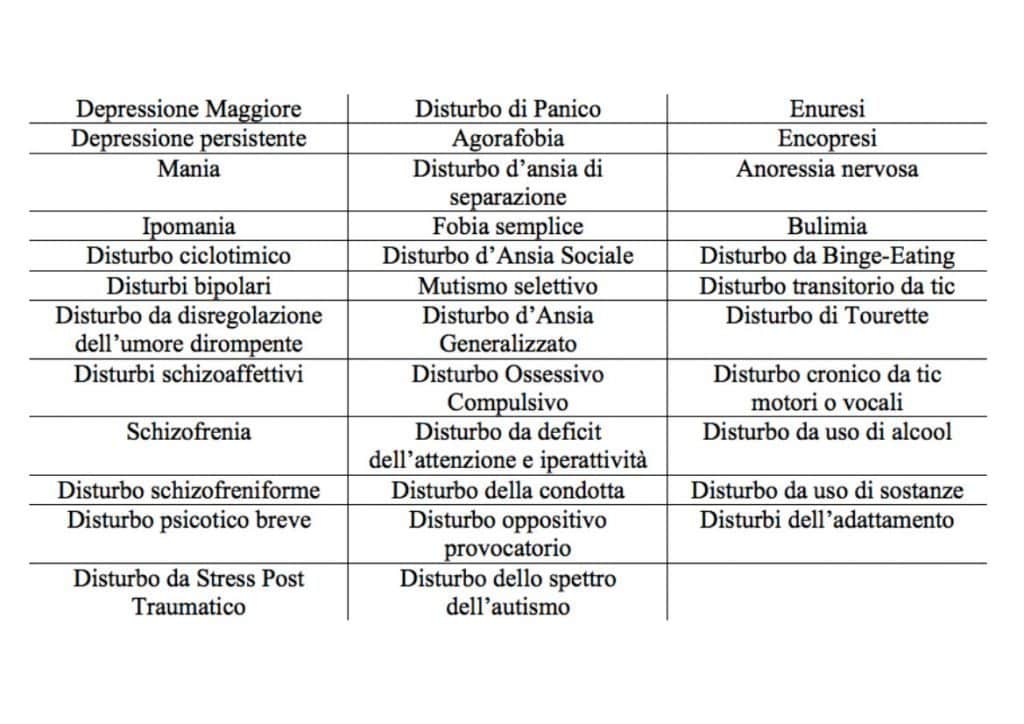

I fattori di stress psicosociali a carico dell’ambiente di lavoro (e delle relazioni immerse in tale ambiente) sono gli aspetti più importanti relativi alla valutazione dei rischi e prevenzione per quanto riguarda la salute psico-fisica dei lavoratori. Infatti è ormai comprovato che lo stress nel luogo di lavoro può condurre a problematiche di tipo respiratorio, cardiocircolatorio, muscolo-scheletriche, dei tessuti connettivi, digestive e sintomi/patologie psicologiche e psichiatriche come depressione, distimia, ansia, problemi del sonno, PTSD e anche suicidio (con conseguente responsabilità del datore di lavoro per casi accertati), abuso di sostanze, fobia sociale. Nel caso specifico del mobbing sembra che esso sia fortemente legato al PTSD. Il DSM (il manuale di riferimento per i disturbi connessi alla mente) prevende sintomi come evitamento dell’evento e ripetizione dello stesso. Ossia il soggetto evita tutti quei luoghi, persone, oggetti che in qualche modo lo possono riportare all’evento traumatico ma attraverso sogni (incubi) e flashback esiste una ripetizione dell’evento traumatico. Questi stessi comportamenti e sintomi sono stati riscontranti anche come conseguenza del mobbing (Zeynep, 2019). Quanto detto porta a considerare il mobbing come evento traumatico in se stesso. Un altro studio (Kostev, 2014) riporta, come conseguenze prevalenti, depressione, somatizzazioni e ansia (in quest’ultimo caso fino a tre volte in più rispetto a soggetti non esposti a mobbing). In generale lo studio rileva una possibilità di ammalarsi fino a due volte superiore.

Ma quali sono i fattori psicosociali che incidono sul clima lavorativo? A tal proposito occorre partire con alcuni modelli che possono fornire una utile delucidazione per comprendere quali siano gli elementi che incidono sul clima di lavoro. Un primo modello, definibile bidimensionale, è fornito da Karasek (1979) che, in modo molto semplice ma efficace, pone al centro la richiesta lavorativa in rapporto alla cosiddetta ‘latitudine decisionale’, che indica appunto la distanza tra il lavoro che è richiesto di svolgere e il potere del singolo di assumere decisioni in maniera autonoma sullo stesso. Appare evidente che questa dimensione chiama in causa l’autonomia del lavoratore e la possibilità di vedere impiegate al meglio le sue abilità e capacità naturali e acquisite. Sulla base dell’intrecciarsi di queste modalità Karasek individua tre tipologie di lavoro:

- Lavori ad alta sollecitazione (ove la domanda è elevata ma il controllo da parte dei lavoratori è basso e le loro abilità/capacità di rispondere alla domanda non sono impiegate o non sono adeguate rispetto alla richiesta lavorativa aumentando lo stress nei lavoratori ed esponendoli a patologie cardiovascolari e muscoloscheletriche);

- Lavori attivi (ove la richiesta lavorativa è adeguata alle capacità dei lavoratori e vi è un buon controllo e autonomia da parte degli stessi. I lavoratori si sentono motivati e stimolati).

- Lavori a bassa sollecitazione (ove la richiesta lavorativa è bassa rispetto alle capacità/abilità e al controllo da parte dei lavoratori. Questi ultimi si sentono demotivati e sotto stimolati, fino a percepirsi come inutili).

Questo modello è stato integrato dagli studi di Johnson (1988) che individua una terza dimensione nel cosiddetto ‘supporto sociale lavorativo’ ossia il supporto fornito da colleghi (orizzontale) e responsabili (verticale). Sembra che il supporto che proviene in senso verticale sia maggiormente efficace come fonte di rinforzo positivo per i lavoratori che si sentono motivati e stimolati. Questo, chiaramente, offre una spiegazione di facile portata: in senso psicoanalitico il superiore gerarchico è assimilabile alla figura del padre che è fortemente legata al valore di un soggetto. Agisce dunque come oggetto-sé a supporto del sé del lavoratore e fornendo coesione narcisistica allo stesso. È come se, usando un’immagine metaforica, si costruisse una seconda pelle attorno al soggetto (il lavoratore) che gli fornisce uno strumento di difesa ulteriore; in questo modo è più resiliente ad eventuali stress lavorativi, famigliari, personali, che potrebbero incidere negativamente sulla sua efficacia ed efficienza.

Sull’importanza del rinforzo positivo si è sviluppato un ulteriore modello offerto da Siegrist (1996) basato su due fattori: sforzo e ricompensa. Se il modello precedente era definito ‘modello richiesta/controllo’, questo viene definito ERI (o effort-reward imbalance). Anche questo modello è di facile accesso poiché pone variabili accessibili anche al buon senso comune, ossia lo sforzo che il lavoratore compie e la ricompensa verso lo stesso.

Questi modelli, come altri, sono stati criticati in funzione di teorie derivanti dall’ambiente sociologico (per il quale occorre tenere in considerazione la classe di appartenenza del lavoratore. Classi più basse sono esposte maggiormente al rischio di burnout o patologie) e dallo stesso ambiente psicologico (tratti di personalità e costrutto della resilienza sono fattori individuali in capo al singolo lavoratore che influenzano in maniera negativa quanto positiva le relazioni con colleghi, superiori e la sua produttività).

In ogni caso esistono differenti studi che pongono in relazione questi modelli con lo stress lavoro correlato e quindi con potenziali rischi per il clima lavorativo, in questo si possono dunque includere tutti quei rischi legati allo sviluppo di comportamenti violenti o aggressivi come il mobbing. Una valutazione sul clima lavorativo e sui rischi legati al mobbing deve dunque tenere in considerazione questi aspetti legati al clima e di cui i modelli sopra citati offrono un adeguato strumento di indagine.

Naturalmente esistono anche questionari come il QCE, il WES e l’IMPC che sono validi strumenti per ottenere una stima dei costrutti ‘clima aziendale’ e ‘stress lavoro-correlato’.

È possibile muovere una ulteriore critica a questi modelli e più in generale al lavoro. Oggi la società è prevalentemente capitalistica. Nei grandi centri capitalistici come l’America pare che il mobbing sia più diffuso, lo si è visto prima con i dati forniti. Tutti questi modelli e gli strumenti oggi adottati per l’intervento sul clima di lavoro, sulle relazioni tra colleghi e superiori e al fine di minimizzare i rischi che possono portare a situazioni civilistiche e penali complicate come il mobbing o la molestia sessuale, sono pressoché inutili, o quanto meno offrono solamente vane illusioni, se non sono inseriti all’interno di un’idea più importante, alta, che possa guidare l’azienda tanto privata quanto pubblica in qualsiasi forma. Questi modelli risentono infatti dell’esigenza capitalistica di produzione, che si declina poi nei termini di efficacia ed efficienza del lavoratore. Questo è corretto ma si rischia di rimuovere una parte essenziale in questo discorso. Da un punto di vista psicoanalitico si potrebbe dire che il rischio è quello di forcludere questo aspetto. Ciò di cui si sta parlando è la persona. Come visto, questo termine appare nella Costituzione, nelle leggi e nei codici che la tutelano ma spesso viene mascherata (come se già essa stessa non fosse sufficiente, persona significa appunto maschera) da termini come lavoratore o, ancora in modo più brutale: risorsa di mercato. Questo tipo di pensiero, che guida il mondo dell’imprenditoria, Marina Valcharenghi (2003) lo chiamerebbe

maschile, ossia atto ad analizzare, creare ordine, scomporre. Un pensiero digitale, ossia che funziona per categorie come il codice binario 0-1 piuttosto che un pensiero analogico atto a recuperare la relazione e le somiglianze tra gli oggetti (più tipico della donna). Per porre al centro la persona occorre pensare in modo femminile, un po’ come faceva Adriano Olivetti (2015) che pensava ad una fabbrica come comunità, come luogo nella cultura e nella cittadinanza, inserito in un ambiente non per modificarlo ma per rispettarlo. Un imprenditore che, dunque, pensava anche all’estetica della fabbrica e al suo organismo (termine forse più sensato di organigramma) inteso come un insieme pulsante e vivo di persone appartenenti ad una comunità. Un imprenditore ‘padre’ ma anche ‘madre’ che sappia fare del luogo di lavoro un luogo sì di efficacia ed efficienza prestazionale, ma mai in misura maggiore rispetto al valore della cultura, della crescita personale e della tutela della persona come fine e non come mezzo per un plusvalore personale.

Se si ripensa a quanto scritto all’inizio dell’articolo su Lorenz appare evidente che, in una cultura orientata alla competizione e all’ansia da prestazione, l’altro diventi una minaccia da neutralizzare. Questo, chiaramente, è eccessivo per poter essere adoperato come spiegazione del singolo caso di mobbing, rischiando per altro di oscurare le responsabilità individuali tanto del datore di lavoro quanto della vittima. A tal proposito gli studi di Baumeister (1997) affermano come la vittima possa benissimo essere al posto del carnefice poiché vi è spesso un circolo vizioso fatto di attacchi reciproci e inadeguate difese da entrambe le parti.

Si può ora abbandonare questa breve riflessione per ritornare al mobbing in senso stretto. Esistono almeno tre soggetti nel mobbing: la vittima, il mobber e il testimone e differenti sottocategorie per la prima e la seconda di queste. La vittima può essere prigioniera, passiva, ambiziosa, ipocondriaca, capro espiatorio; mentre il mobber può essere istigatore, collerico, maniacale, carrierista, sadico, frustrato. In genere il mobbing può provenire in senso orizzontale (dai colleghi), in senso verticale (dai superiori) o essere strategico (finalizzato, per esempio, ad ottenere le dimissioni della persona).

Esistono, altresì, differenti condizioni di mobbing (Camerino & Marlasca, 2017):

- Minare la dignità personale;

- Minare la dignità lavorativa;

- Impedire il progresso al lavoro (sia come obbiettivi di lavoro sia come carriera);

- Bloccare la comunicazione;

- Intimidazioni velate/manifeste.

Secondo gli studi di Edge (n.d.), il mobbing si sviluppa in fasi:

- Conflitto mirato: si sceglie la vittima.

- Inizio del mobbing: questo non produce ancora effetti dannosi sulla vittima che comunque inizia a percepire un senso di disagio e malessere.

- Sintomi psico-somatici.

- Errori ed abusi dell’amministrazione del personale.

- Situazione di malattia conclamata del lavoratore (fino alla vera e propria depressione. In questa fase si sviluppano tutti i sintomi che gli studi riscontrano).

- Esclusione del lavoratore dal mondo del lavoro.

Oltre al mobbing è stato introdotto da Edge anche un altro termine noto come straining e indicante una situazione di stress sul luogo di lavoro. È possibile quindi affermare che al centro vi sia sempre la tutela della persona e che, dunque, anche quando i comportamenti non raggiungono l’intensità, la quantità e la qualità per definire il mobbing ma arrecano danno al lavoratore devono essere tenuti in considerazione. Dunque lo strainining si distingue dal mobbing più per intensità che per qualità o quantità ma è in ogni caso presente l’animus nocendi. Dello stesso parere risulta essere, ancora una volta, la legislazione che recepisce lo straining con la sentenza del tribunale di Bergamo n.286 del 2005.

Le soluzioni al mobbing possono riguardare, chiaramente, le vie legali, oppure ‘aggiustamenti’ come spostare il proprio luogo di lavoro da una sede all’altra o da un ufficio all’altro, licenziare il mobber, cambiare lavoro e altre misure che, in ogni caso, intervengono quando il danno è stato fatto.

Molto più interessante e meno valutato è l’aspetto dedicato alla prevenzione. Esistono alcune linee guida generali che pongo al centro la formazione e l’informazione: appendere cartelli informativi che consentano alle persone di individuare e riconoscere il fenomeno del mobbing qualora questo dovesse presentarsi (si ricorda appunto che i laureati erano in percentuale maggiore proprio perché si pensa sappiano riconoscere il fenomeno e possiedano le conoscenze per tutelarsi anche legalmente); organizzare in azienda dei corsi formativi rispetto alla tematica, alle conseguenze e alla legislazione in merito per offrire a tutti un chiaro quadro di responsabilità ed eventuali conseguenze civili e penali. Tuttavia questo non basta ed è qui che il ruolo dello psicologo e dello psicoterapeuta sono più utili e occorrerebbe integrarli in azienda in modo attivo all’interno delle dinamiche relazionali come forse solo Olivetti ha saputo fare con Musatti.

Il lavoratore è pur sempre, come si ricordava prima, una persona, dunque possiede alle sue spalle una storia e una personalità che ne guidano il pensiero, il sentire e l’azione. Un’azienda che sia parte della comunità, la cui finalità sia di integrarsi nella comunità e non tanto di realizzare un plusvalore, quanto piuttosto di crescere assieme alla comunità, non può esimersi dal considerare la storia del singolo lavoratore come parte integrante della sua storia personale. L’azienda diverrebbe in questo modo una comunità che possa accogliere i membri della collettività nella quale si insedia. Questo non deve dimenticare certo l’economia e le necessità che derivano dalla produzione, bensì deve essere anche a suo favore. È questo aspetto che meno viene considerato: la possibilità di coniugare una crescita umana e una crescita economica. L’ago della bilancia è totalmente spostato verso quest’ultimo aspetto. L’equilibrio degli opposti che da Epiteto a Ermete Trismegistro fino a Jung è posto al centro del mondo e della possibilità della persona di essere nel mondo è in agonia a favore della ‘risorsa di mercato’ dimenticandosi totalmente dell’uomo e del suo essere integrato nella natura. Il mondo sembra aver attraversato una fase schizo-paranoide con difese come scissione e onnipotenza, proiettando sempre al di fuori di sé il seno cattivo attivando l’angoscia paranoide nei confronti della figura dell’altro. Solo oggi si cominciano ad intravedere un primo ritiro delle proiezioni che, inevitabilmente, porteranno ad una fase depressiva con angoscia connessa.

Come scrive Conrad (2002) nel suo libro Cuore di tenebra il lavoro permette ‘di trovare sé stessi’ (p.8). Sulla stessa linea di pensiero si muove anche Fougeyrollas (1974) che, definendo l’uomo un processo di autoformazione in divenire, recupera la teoria marxista evidenziando che attraverso il lavoro l’uomo crea se stesso. L’uomo, strappando materie prime alla natura, le consegna al processo produttivo attraverso il quale si astrae, per mezzo del suo lavoro, dalla natura e si inscrive nell’ambito della cultura. In tal senso è forse comprensibile la frase di Geertz (1998) che afferma che ‘la natura dell’uomo è la sua cultura e la cultura dell’uomo è la sua natura’ (pp. 63-64), e tra l’una e l’altra si insinua il lavoro attraverso il quale l’uomo opera sulla natura, crea cultura, ma soprattutto crea relazioni di produzione che sono la base della società. Questa breve riflessione permette di comprendere come il lavoro sia molto di più di ciò che comunemente si intende e sia, come già la stessa Costituzione riconosce, al centro della stessa possibilità di una società di esistere ma non tanto per l’importanza dell’economia intesa come finanza e del mercato economico in quanto piazza di scambio di valore e di realizzazione del plusvalore, ma poiché il lavoro è il mezzo attraverso il quale l’uomo trova e realizza se stesso, ossia la sua natura che è la cultura. Per tale motivo il luogo del lavoro è una comunità di crescita e di destino poiché lega tra loro gli uomini in quanto tali e non in quanto risorse di mercato. Questa riflessione è utile al fine della tematica del mobbing poiché, se si sposta l’attenzione alla prevenzione, appare fondamentale pensare che non vi possa essere prevenzione senza un cambiamento radicale di prospettiva che guida l’azione economica che debba essere intesa come gestione della casa comune, quale etimologicamente si riferisce. Naturalmente questo implica che il lavoratore non sia più solo una risorsa di mercato ma una persona integrata nell’azienda che diviene una comunità di destino, il destino attraverso il quale l’uomo e l’umanità realizza se stessa non all’interno di dinamiche di potere o di principi di produzione, ma creativamente. Questo implica liberare una quota di Eros repressa dal capitalismo e poter ripensare al modello economico per riuscire davvero a trasformare il lavoro nell’opera di realizzazione della natura dell’uomo. In tal senso il lavoro cesserebbe di essere lavoro alienante e di produrre cretinismo dell’operaio come sosteneva Marx.

Di questo forse Olivetti ha saputo aprire la strada per poter pensare ad una crescita stessa dell’operaio che è crescita dell’azienda e della comunità nella quale è inserita. Per far questo è però necessario integrare quelle figure professionali che possono fungere da guida nell’intercettare eventuali distorsioni rispetto alla tendenza naturale dell’uomo e del suo sviluppo. Queste figure sono coloro che, in una categoria generale, appartengono alle scienze umane. Anche queste si trovano a vedere represso il loro Eros per vederlo asservito alla logica capitalistica del plusvalore. Basti pensare che ciò a cui classicamente si dedica la psicologia del lavoro è la selezione o ricerca del personale o, come più comunemente viene detto con un anglicismo (poiché oggi anche la lingua è soggetta alle logiche del capitale e della globalizzazione capitalistica), HR, piuttosto che dedicarsi allo studio di come migliorare un pensiero imprenditoriale che sappia coniugare il valore della persona umana e la necessità di crescita, non in senso economico inteso come realizzazione del plusvalore, ma in senso umano come crescita dell’uomo. Chiaramente l’aspetto economico è qui incluso ma ad esso viene attribuito un diverso valore. Non si tratta di fornire uno stipendio per introdurre liquidità nel mercato, generare domanda e dare avvio al moltiplicatore di keynesiana memoria al fine di generare più offerta e di assumere più persone, ma piuttosto con il fine di attribuire valore alla singola persona in quanto tale e permetterle di inserirsi nel destino che ci lega gli uni agli altri. Il pensiero è di fondamentale importanza poiché guida l’azione e in questo gli psicologi, per esempio, possono offrire un grande aiuto. Questa forse è la migliore prevenzione che è possibile effettuare, non solo per cercare di arginare fenomeni quali il mobbing, ma anche per ridare al lavoro il suo giusto valore (non a caso lavoro e valore sono parole molto simili tra di loro e come tutte le parole nascono come astrazione dal copro inconscio comunicando qualcosa che appartiene allo stesso e dunque alla nostra stessa natura).

Esiste, altresì, un’altra opportunità con la quale l’azienda può realizzare il suo destino di comunità e di crescita intrecciandosi a quello dell’uomo e che, allo stesso tempo, può offrire un’opportunità di prevenzione per il mobbing, ipotesi con la quale si vuol concludere questo articolo. Tra le numerose critiche rivolte agli studi citati e non, ci sono quelle che vedono nei tratti di personalità del lavoratore dei fattori che possono essere legati, in modo più deterministico, agli esiti psico-somatici. In tal senso non sarebbe il mobbing in quanto tale ad arrecare danno alla salute del singolo lavoratore, ma piuttosto una condizione di stress che il lavoratore non riesce a tollerare a causa della sua personalità e della sua bassa resilienza. Un pensiero di questo tipo è corretto, ma è l’uso che se ne vuol fare che diventa perverso. Un’azienda che sia anche comunità di crescita non può e non deve assurgere a tali giustificazioni, ma deve saper farsi carico dei suoi organi vivi (i lavoratori) e saperli mantenere in salute. In tal senso introdurre la psicoterapia all’interno dell’azienda, così come esiste il medico e l’infermiere, al completo servizio gratuito del lavoratore (persona), è un modo per mantenere la salute dell’azienda stessa ma anche per farsi carico della comunità nella quale sorge e alla quale deve offrire un’opera di destino che non può solo legarsi alla generazione del plusvalore e alla ricompensa economica offerta alla ‘risorsa di mercato’, ma deve saper farsi carico della persona in quanto tale. Solo così un imprenditore diverrà veramente se stesso; l’etimologia del termine rimanda appunto a prahendere, ossia ‘prendere sopra di sé’ o ‘farsi carico’.

Ma di cosa egli si fa carico? Dell’attività economica certamente ma se l’attività economica si realizza mediante il lavoro e il lavoro è il centro della possibilità dell’uomo di realizzare sé stesso (purché creativo e non alienante), ciò vuol dire che l’imprenditore si fa carico anche del lavoratore in quanto persona. Ovviamente non si possono addebitare ad egli soltanto le colpe, è necessario un complice scambio tra lo Stato e il mondo dell’impresa che però debba basarsi, o avere come sfondo o fine, questo tipo di pensiero. Solo così si potranno considerare davvero i fattori psico-sociali alla base del mobbing e di altri comportamenti che arrecano danno alla dignità del lavoratore e alla sua integrità psico-fisica, che è danno alla possibilità della persona di realizzare se stessa e si potrà davvero fare prevenzione verso gli stessi contribuendo al destino degli uomini in quanto tali.