Acceptance and commitment therapy: uno studio pilota sull’assetto autonomico e le patologie cardiovascolari

É ormai nota in letteratura l’evidenza di una relazione tra malattia cardiovascolare e fattori di rischio psicologici con effetti sulla modulazione del network autonomico sia relativamente all’insorgenza che alla prognosi della cardiopatia ischemica. Scopo della ricerca è di verificare l’efficacia di un intervento di gruppo basato sull’Acceptance and CommitmentTherapy (ACT) nel migliorare alcuni indici di prognosi cardiovascolare e di qualità della vita.

Riassunto dello studio

Metodologia: Sono stati reclutati 18 pazienti tra i 55 e 76 anni con esiti di bypass aortocoronarico. I soggetti sono stati equamente randomizzati in 3 condizioni: il gruppo sperimentale ha ricevuto un training basato sull’ ACT, un gruppo controllo ha seguito incontri psico-educativi, il secondo gruppo controllo non ha seguito alcuna attività. Le variabili cardiovascolari, rilevate tramite Nexfin nelle fasi pre e post trattamento, sono state confrontate con i controlli.

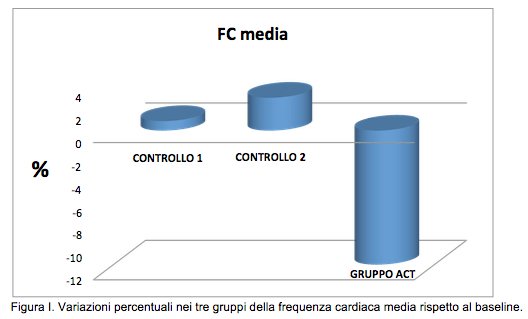

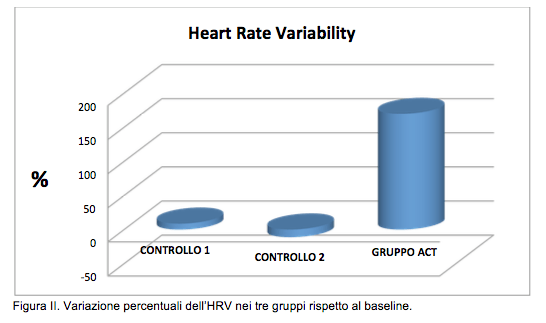

Risultati: Nel gruppo sperimentale si osserva una riduzione percentuale relativa del 12% della frequenza cardiaca media a riposo e un aumento della Heart Rate Variability del 170% rispetto ai valori baseline in associazione ad un riferito miglioramento globale della qualità della vita a fronte di alcuna modificazione significativa di tali variabili nei due gruppi di controllo.

I risultati di questo studio pilota preliminare potrebbero essere indicativi dell’efficacia di un training di gruppo basato sull’ ACT nel miglioramento dell’equilibrio autonomico di pazienti con cardiopatia ischemica, agendo su alcuni indici di prognosi cardiovascolare. L’ampliamento del campione ed ulteriori studi in merito sarebbero necessari al fine di verificare e/o corroborare l’efficacia del trend descritto.

Parole chiave: Acceptance and CommitmentTherapy, ACT, Patologie cardiovascolari, cardiopatia ischemica, Psicoterapia in cardiologia, Prevenzione secondaria, Heart Rate Variability.

Abstract

There is a strong evidence in the literature between coronary heart disease and psychological risk factors with consequent effects on the modulation of the autonomic network regarding both the onset and the prognosis of ischemic disease. The aim of the study is to test the effectiveness of a group intervention based on Acceptance and Commitment Therapy in improving some indices of cardiovascular outcomes and quality of life.

Methodology: We recruited 18 patients aged between 55 and 76 years with coronary heart disease. Equally and randomly assigned to three different conditions: the experimental group received a training based on ACT, a control group followed psycho-educational sessions, and the second control group did not attend any activity. The cardiovascular variables, as detected by Nexfin in pre and post treatment, were compared with controls.

Results: the experimental pilot group shows a reduction of 12% of the average heart rate at rest and increased Heart Rate Variability of 170% compared to baseline in combination with an overall reported improvement in quality of life compared to the two control groups. New studies and increase of groups are needed to verify the effectiveness of these preliminary results.

Keywords: Acceptance and Commitment Therapy, ACT, Cardiovascular Disease, Psychotherapy in cardiology, Cardiac Secondary Prevention, Heart Rate Variability.

Introduzione

Negli ultimi anni, la malattia cardiovascolare costituisce la più importante causa di mortalità e morbilità in Italia e all’estero nella nostra realtà epidemiologica (Ministero della Salute, 2012). La valenza sanitaria e sociale di questi dati risulta ancor più significativa dalla conoscenza ed individuazione dei fattori di rischio, che sono in larga parte prevenibili.

I fattori di rischio cardiovascolari possono essere suddivisi, infatti, in fattori di rischio non modificabili (età, sesso, familiarità per malattie cardiovascolari) e modificabili (ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa, diabete, fumo di sigaretta, inattività fisica, aumento dei livelli ematici di trigliceridi, obesità) (Ministero della Salute, 2012). I fattori di rischio modificabili appaiono strettamente correlati allo stile di vita, che risulta, a sua volta, fortemente influenzato da fattori psicologici oltreché psicosociali.

Il legame eziologico e prognostico tra personalità, disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, stress e vari esiti clinici di tipo cardiovascolare correlati con alterazioni del network autonomico, è riconosciuto ampiamente sia in ambito medico che psicologico (Ladwig et al., 2014; Pogosova et al., 2014). In particolare, è stata riscontrata l’esistenza di un’associazione bidirezionale tra i disturbi dell’umore e malattia cardiovascolare e tra i disturbi di ansia ed eziologia e prognosi della malattia coronarica indipendentemente dall’età e da altri fattori di rischio cardiaco (Rozanski, 2014). Altre ricerche hanno riscontrato uno stretto legame tra stili di personalità di tipo A e D e patologie cardiache (Denollet, Schiffer &Spek, 2010). Questi dati supportano la possibilità che tali fattori psicologici, in un gran numero di pazienti, possano non solo essere corresponsabili della comparsa dei disturbi cardiovascolari, ma possano costituire anche un importante fattore di rischio cardiovascolare in fase di prevenzione secondaria e/o terziaria e in termini di aderenza al trattamento farmacologico, alle indicazioni psico-educative e al conseguente impatto sullo stile di vita del paziente.

Numerosi studi dimostrano come un intervento cardio-chirurgico possa portare a sperimentare stati depressivi, aumentando il rischio di mortalità per patologie coronariche (Connerney et al., 2001; Fresure-Smith, Lespèrance, Juneau &Thèroux, 2000). L’insorgenza di tale sintomatologia nel post-intervento, oltre a risentire di variabili di tipo psicologico, potrebbe essere correlata a una riduzione del tono vagale cardiovascolare e un contestuale aumento delle influenze adrenergiche, mediate da deficit del controllo centrale del network autonomico, che comporterebbe una riduzione della flessibilità nella responsività agli stimoli ambientali (Frenneaux, 2004).

Recenti studi epidemiologici nella popolazione generale hanno correlato una minore variabilità della Heart Rate Variability (HRV) con un aumento di incidenza di infarto acuto del miocardio e morti cardiache improvvise. Inoltre, emergono evidenze di associazione tra ridotta Heart Rate Variability e sintomatologia ansiosa e/o depressiva (Sirois&Burg, 2003), che risulterebbe influenzata oltre che dalla frequenza respiratoria e dall’equilibrio fra le influenze della componente simpatica e parasimpatica, anche dagli stati emozionali che possono influenzare il bilanciamento del sistema nervoso autonomo.

Secondo un modello di integrazione neuroviscerale infatti, lo squilibrio del sistema nervoso autonomo sarebbe l’elemento comune di stati emozionali negativi e patologie cardiache ed in particolare l’Heart Rate Variability è stata associata ad alterazioni psicologiche e neurovegetative (Gorman&Sloan, 2000; Honing, 2000; Yeragani et al., 1993). Inoltre, il ruolo dell’ Heart Rate Variability come fattore indipendente di cattiva prognosi, è ormai consolidato: nei pazienti con pregresso infarto, una riduzione dell’Heart Rate Variability è associata ad aumentato rischio di morte aritmica (Lombardi, 2000). Questo fenomeno, la cui fisiopatologia è ancora oggetto di ricerca, probabilmente è dovuto ad una stimolazione delle terminazioni simpatiche nell’area ischemica che innescano dei riflessi cardiaco-cardiaci simpato-vagali (Schwartz et al., 1973).

L’analisi dell’Heart Rate Variability sta assumendo, conseguentemente, sempre maggior rilievo in ambito medico e soprattutto cardiologico, in quanto rappresenta una tecnica per misurare ed esaminare, in modo non invasivo e ripetibile, la regolazione centrale dello stato autonomico, delle correlazioni tra processi psicologici e funzioni fisiologiche, permettendo una stratificazione del rischio cardiovascolare.

Date tali premesse appare significativamente rilevante un intervento di prevenzione secondaria che agisca sulla percezione delle proprie condizioni cliniche, sull’ansia e la depressione correlate all’intervento. Le linee guida che definiscono le attività psicologiche per la riabilitazione della malattia cardiovascolare (Sommaruga et al, 2003) raccomandano la valutazione delle variabili di rischio descritte all’interno dei contesti di degenza in pazienti con differenti problematiche cardiache indicandone anche l’efficacia dei differenti trattamenti. Viene riportato come trattamenti psicoeducativi e di stress management (Donker, 2000; Dusseldorp et al., 1999), e confermato da recenti studi, risultino essere efficaci rispetto ad indicatori prognostici di carattere psicologico e cardiaco associati a monitoraggio medico-farmacologico e training fisico.

Ad oggi dunque nella pratica della riabilitazione cardiologica,il ruolo dei fattori psico-sociali e comportamentali è considerato alla pari degli altri fattori di rischio classici: ciò raccomanda la presenza, in tali contesti, della figura dello psicologo adeguatamente formato e di programmi di intervento multidisciplinari il cui scopo generale è migliorare la qualità di vita del paziente (De Isabella & Majani, 2015; Sommaruga et al., 2003, Biondi-Zoccai et al., 2016).

Negli ultimi quindici anni, viene riportato in letteratura un aumento del numero di trial clinici randomizzati al fine di valutare l’efficacia di interventi di natura psicoterapeutica su una popolazione cardiaca. Diversi studi mostrano effetti positivi sul miglioramento di depressione, ansia, stress, e qualità della vita, con favorevoli incidenze anche sulla mortalità cardiaca e sulla morbilità (Ladwig et al., 2014; Whalley, Thompson & Taylor, 2014). Tali ricerche sono eterogenee sotto il profilo metodologico (modello teorico di riferimento, contenuti, metodo, durata, formazione del trainer, etc.) e non sempre ben articolate sotto il profilo procedurale, il che rende difficile la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi stessi e di una tipologia di intervento piuttosto che di un’altra.

Le meta-analisi presenti in letteratura sugli interventi psicoterapeutici rivolti a pazienti con malattia cardiovascolare, popolazione per la quale è presente il maggior numero di ricerche cliniche, mostrano un maggiore utilizzo ed efficacia del modello di intervento cognitivo comportamentale, sia sulle variabili psicologiche che cardiache (Biondi-Zoccai et al., 2016; Dickens et al., 2013; Welton, Caldwell, Adamopoulos e Vedhara, 2009): si osservano risultati positivi per ansia, depressione, stress e qualità della vita (Whalley et al., 2011), in aggiunta ad un miglioramento negli indici cardiaci (van Dixhoom& White, 2005).

Recentemente il crescente interesse per gli approcci psicoterapeutici si è esteso anche ai più attuali approcci cognitivo-comportamentali di terza generazione, tra i quali mindfulness e Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ne costituiscono alcune applicazioni (Hayes et al.,2006), impiegati per problematiche di medicina generale (Prevedini et al., 2012) e malattia cardiovascolare. Benchè l’applicazione di interventi basati su questo approccio risulti attualmente ancora esigua, sono osservabili evidenze di efficacia della mindfulness, nel migliorare non solo la qualità di vita ma anche alcuni indici prognostici cardiaci, (Parswani, Sharma&Iyengar, 2013) e dell’ ACT nel favorire la messa in atto di comportamenti protettivi della salute, quali dieta, attività fisica (Goodwin et al., 2012) e conseguentemente nella riduzione dei singoli fattori di rischio quali obesità, fumo, diabete (Prevedini et al., 2011).

L’Acceptance and Commitment Therapy (ACT) si colloca, nell’attuale cornice della medicina comportamentale, come un modello di intervento efficace e meritevole di essere sperimentato e applicato in diversi contesti clinici (Prevedini et al., 2011). Secondo il modello dell’ ACT, la sofferenza psicologica e il restringimento del repertorio comportamentale risultano strettamente connessi al tentativo di controllare o reprimere emozioni associate alla propria condizione di malattia cronica (Hayes et al., 2006).

L’obiettivo dell’ ACT è quello di contribuire ad aumentare la flessibilità psicologica, ovvero l’abilità di relazionarsi con i propri pensieri ed emozioni in modo funzionale, non rimanendo intrappolati in essi, comportandosi in modo efficace rispetto a quello che personalmente sentiamo importante con un conseguente miglioramento significativo della qualità della vita (Prevedini, Miselli & Moderato, 2015). La finalità di un trattamento con l’Accepance and Commitment Therapy, rivolto a pazienti che hanno subito un intervento di bypass aorto-coronarico, va nella direzione di un miglioramento della qualità della vita, riducendo i possibili effetti negativi che una condizione di malattia cardiaca potrebbe comportare quali restringimento del repertorio comportamentale, messa in atto di condotte disfunzionali alla propria salute, focalizzazione su pensieri ed emozioni negative.

L’obiettivo che ci si pone in questo studio pilota è la valutazione dell’impatto di un training basato sull’ ACT non solo sulla qualità della vita di pazienti con malattia cardiovascolare sottoposti ad un intervento di bypass aortocoronarico, ma anche sul funzionamento del sistema nervoso autonomo, differenziandosi da quanto già presente in letteratura. Recentemente lo studio pilota di Goodwin et al. (2012) e il protocollo di intervento proposto da Spatola et al., (2014), rivolti entrambi ad una popolazione di pazienti con diagnosi di cardiopatia ischemica, hanno utilizzato il modello dell’ ACT valutandone gli effetti solamente su variabili psicologiche e le ripercussioni sullo stile di vita oltre che sulla qualità di vita (Goodwin et al., 2012; Spatola et al., 2014), non valutando le modificazioni che l’intervento ha avuto sulle variabili cardiache e nel bilancio autonomico dei pazienti.

Alla luce delle considerazioni effettuate, il nostro studio, se pur riferendosi ad un campione esiguo, appare essere il primo studio presente in letteratura in cui ci si propone di verificare sperimentalmente quanto l’attivazione dei processi chiave del modello dell’ ACT (variabili indipendenti) risulti efficace nell’influenzare positivamente l’attività del sistema nervoso autonomo con un effetto anche sul miglioramento riferito della qualità della vita, in pazienti con malattia cardiovascolare, condizione clinica che appare più sensibile sia in termini di eziologia che di prognosi alle variabili psicologiche (Park, Tahk & Bae, 2015). Le variabili dipendenti misurate sono state l’eventuale presenza di una sintomatologia ansiosa e di una sintomatologia depressiva, la percezione del proprio stato di salute generale, la flessibilità psicologica, la valutazione dei domini valoriali e delle azioni congruenti con tali domini, le aspettative e l’impatto della patologia cardiaca sulla qualità di vita, la percezione del funzionamento del proprio cuore e il bilancio autonomico del soggetto.

Metodo

Partecipanti e Procedura

La sperimentazione è uno studio clinico preliminare monocentrico del tipo between-groups. Il campione totale consta di 18 soggetti, maschi, caucasici, con età media compresa tra i 55 e 75 anni, sottoposti a intervento di rivascolarizzazione miocardica chirurgica mediante di bypass aorto-coronarico, ricoverati presso l’Unità Operativa di Prevenzione e Riabilitazione Cardiovascolare ”Don Gnocchi” di Parma. I principi di inclusione prevedono il campionamento di pazienti non affetti da altre patologie organiche/psichiatriche riportate in cartella clinica. I pazienti sono stati distribuiti in modo randomizzato in 3 gruppi differenti ciascuno costituito da 6 componenti:

– Gruppo sperimentale: training basato sull’ ACT

– Gruppo controllo 1: incontri di gruppo a carattere psico-educazionale

– Gruppo controllo 2: nessun tipo di trattamento psicologico e/o educativo

La ricerca si articola secondo le seguenti fasi:

FASE 1. Reclutamento e prima valutazione:

I pazienti che hanno subito un intervento di bypass aorto-coronarico, ricoverati presso il reparto di riabilitazione cardiovascolare, sono stati valutati sotto il profilo clinico e psicologico, come da prassi, durante il periodo di degenza. Dopodiché, verificata l’eleggibilità per il presente studio, regolarmente approvato dal comitato etico, è stato acquisito il consenso informato e i pazienti sono stati inseriti in modo randomizzato all’interno di uno dei tre gruppi di ricerca, proponendo loro la somministrazione degli strumenti psico-diagnostici e valutando il funzionamento fisiologico.

FASE 2. Seconda valutazione pre-trattamento:

I pazienti, contattati telefonicamente una settimana prima dell’inizio del trattamento sono stati invitati a recarsi nel centro di riabilitazione, in un orario compreso tra le 9.00 e le 13.00 di mattina. Ciascun paziente si è sottoposto nuovamente a:

Valutazione fisiologica: misurazione mediante Nexfin® (della durata di 20 minuti, di cui i primi 10 in clinostatismo e i rimanenti 10 in posizione seduta) di diverse variabili inerenti principalmente la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e la gittata cardiaca. Durante la misurazione era previsto che l’operatore uscisse dalla stanza per non influenzare in alcun modo il paziente. Si è raccomandato ai pazienti di non variare abitudini alimentari ed evitare condizioni quali fumo o eccessivo consumo di caffè, in grado di interferire con lo studio del sistema nervoso autonomo.

Valutazione psicologica: Somministrazione testistica descritta nella parte relativa agli strumenti

FASE 3 fase sperimentale:

I tre gruppi sono stati sottoposti alle diverse condizioni previste dalla ricerca:

1. Il gruppo sperimentale è stato sottoposto a un intervento basato sul protocollo per l’ ACT (Hayes et al., 2006) strutturato in cinque incontri a cadenza settimanale, della durata di circa 2 ore l’uno.

2. Il gruppo controllo 1 ha seguito cinque sedute psico-educazionali di gruppo appositamente disegnate. Durante ogni incontro sono stati trattati i seguenti argomenti: fattori di rischio cardiovascolare modificabili, stile di vita sano, ruolo di stress, ansia e depressione nella malattia cardiovascolare. È stato trattato un argomento per ogni incontro, con la durata complessiva di circa due ore per incontro.

3. Il gruppo di controllo 2 non ha ricevuto alcun tipo di intervento psicologico o psicoeducazionale.

Tra la seconda e la terza seduta, sono stati somministrati a tutti i pazienti gli stessi otto questionari utilizzati in fase di baseline. Questa valutazione aggiuntiva ha permesso di monitorare il funzionamento emotivo a metà del percorso sperimentale comparandola agli altri due gruppi di controllo.

FASE 4: Raccolta dei dati post-intervento e analisi statistiche.

Alla fine di ogni ciclo, per ognuno dei tre gruppi, sono state rifatte le stesse valutazioni della FASE 2. Tale valutazione è stata eseguita nello stesso periodo della giornata e mantenendo le medesime condizioni della baseline.

Strumenti

Per la valutazione delle variabili cardiovascolari e neurovegetative è stato impiegato il Nexfin, che consente di avere una forma d’onda di pressione in modo non invasivo e continuo, battito per battito. É costituito da due componenti: una cuffia pneumatica in grado di generare una curva di pressione fisiologica e un sistema ottico per la rilevazione del volume delle arterie; è inoltre in grado di fornire una registrazione elettrocardiografica dinamica per un determinato periodo di tempo. Le variabili che un’analisi Nexfin riesce a fornire sono le seguenti: monitoraggio completo dei parametri emodinamici (gittata cardiaca, stroke volume, pressione arteriosa sistolica e diastolica e rispettive deviazioni standard); monitoraggio ECG (frequenza cardiaca, intervallo RR e rispettive deviazioni standard).

Per le variabili psicologiche sono stati utilizzati i seguenti test psicometrici in lingua italiana quali:

– sintomatologia ansiosa: State Trait Anxiety Inventory forma Y-1, Y-2 (Spielberger,Gorsuch&Lushene, 1989) al fine di valutare l’ansia di stato e l’ansia di tratto;

– sintomatologia depressiva: Beck Depression Inventory-II (BDI-II; Ghisi et al., 2006) al fine di valutare la sintomatologia Depressiva.

– percezione del proprio stato di salute generale: Questionario sullo stato di salute SF-36 (Apolone& Mosconi, 1998) al fine di valutare la percezione dello stato di salute generale.

– flessibilità psicologica: Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II; Bond et al., 2011; Pennato, Berrocal, Bernini &Rivas, 2013) volto a valutare la flessibilità psicologica.

– valutazione dei domini valoriali e delle azioni congruenti con tali domini: Valued Living Questionnaire (VLQ; Rabitti et al., 2009; Wilson, Sandoz &Kitchens, 2010) finalizzato alla misurazione del processo dei valori e di quello di azione impegnata.

Si sono utilizzati, inoltre, alcuni strumenti self report non validati ai fini di valutare rispettivamente le seguenti variabili: l’impatto della patologia cardiaca sulla qualità di vita, la percezione del funzionamento del proprio cuore:

– Scala di valutazione da 0–10 volta a indagare le aspettative circa l’impatto che l’evento morboso potrà avere sui comportamenti diretti alle proprie aree importanti di vita e una scala di valutazione da 0–10 volta a indagare l’effetto dell’impatto che l’evento morboso ha avuto concretamente su tali comportamenti;

– Scala da 0–10 al fine di indagare la percezione dello stato di funzionamento del cuore.

Trattamento

Il protocollo terapeutico proposto al gruppo sperimentale si è basato sui modelli di protocollo dell’ ACT (Hayes et al., 2006; Previdini et al., 2015) rivolti al trattamento della sintomatologia ansiosa (Eifert et al., 2009) depressiva (Forman et al., 2007) e del dolore cronico (Vowles, Wetherell&Sorrell, 2009) adattandoli alla tipologia clinica dei pazienti. Coerentemente al modello teorico di riferimento, si sono utilizzate tecniche psico-educazionali, esercizi di mindfulness, esercizi esperienziali e metafore (Bond &Hayes, 2002), con la finalità di attivare i processi sottesi alla flessibilità psicologica.

Il protocollo psicoterapeutico ha previsto cinque sedute di due ore ciascuna a cadenza settimanale, condotte all’interno di uno spazio dell’unità operativa di riabilitazione cardiovascolare, appositamente adibito ad accogliere i pazienti. Durante l’iter terapeutico, non vi sono state variazioni né relativamente al setting, né relativamente alla tempistica per fornire ai pazienti una routine e un ambiente che favorisse l’adesione, la familiarità e l’aderenza.

Analisi statistiche

Le variabili emodinamiche e neurovegetative sono state raggruppate nelle tre aree indagate: frequenza cardiaca, pressione arteriosa, gittata cardiaca. I valori sono stati suddivisi in clinostatismo e ortostatismo e tra valori baseline e misurazioni finali. Con questa suddivisione, ogni paziente è stato studiato per 12 variabili. Uno dei pazienti del gruppo di controllo 2, che si sottoponeva agli incontri psico-educazionali, è uscito dallo studio prima di poter effettuare la valutazione alla fine del ciclo di incontri. Per questo motivo non si è tenuto conto della misurazione di baseline ai fini dell’analisi statistica dei risultati, senza particolari conseguenze sull’esito dell’analisi stessa (Tabella I; Tabella II). Dopo la fase di raccolta dei dati è stato utilizzato Datadesk®, un programma finalizzato alla gestione, all’analisi statistica e alla produzione di grafici.

L’analisi dei dati è stata effettuata per mezzo del software statistico R.

Validazione dei dati e analisi della correlazione tra clinostatismo e ortostatismo

Nella prima fase dell’analisi, si è voluto anzitutto capire se ci fosse qualche correlazione tra le due condizioni in cui sono stati rilevati i parametri fisiologici: clinostatismo e ortostatismo. La correlazione è risultata molto alta, con una media di circa 0,9: per questo motivo si è potuto proseguire l’analisi statistica normalizzando le variabili in clinostatismo con quelle in ortostatismo, valutandone la variazione percentuale tra baseline e valore finale. Durante la valutazione delle curve di dispersione, un valore riferito alla pressione arteriosa sistolica aveva una forte diversità tra clinostatismo/ortostatismo, interferendo con la correlazione. Tale valore poteva pertanto verosimilmente essere definito come ‘’outlier’’. Dopo questa modifica, la correlazione clinostatismo/ortostatismo per la pressione arteriosa sistolica è passata da un valore di 0.75 a 0.93, in linea con quelle riscontrate per le altre variabili. Si è effettuata una riespressione dei dati come differenza fra dopo-trattamento e baseline, il tutto rapportato allo stato di baseline, potendo valutare, in termini percentuali, gli eventuali incrementi e/o decrementi dei valori indipendentemente dal loro valore assoluto di partenza; in questo modo si è potuto procedere ad un’analisi di tipo comparativo.

Analisi dei cambiamenti proporzionali tra i tre gruppi relativamente alle variabili cardiologiche

Le due più importanti variazioni percentuali relative si sono osservate nella media della frequenza cardiaca (riduzione del 12%) e nella variabilità della frequenza cardiaca nel dominio del tempo (aumento del 170 %), espressioni entrambe di attivazione vagale (Figura I, Figura II).

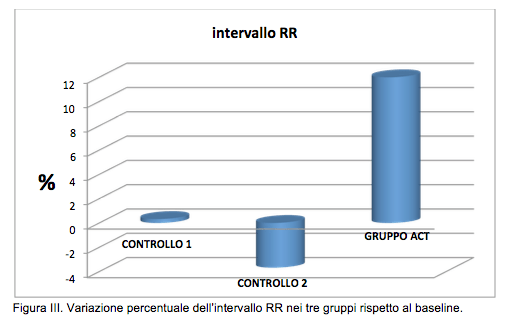

Per quanto riguarda l’intervallo RR si è assistito a un suo incremento percentuale relativo nel gruppo sperimentale rispetto ai due gruppi controllo (Figura III). I dati relativi alla variabilità dell’intervallo RR mostrano un miglioramento nel gruppo sperimentale ma sono caratterizzati da un errore standard elevato e necessitano di un campione più ampio per guadagnare di significatività. Tuttavia, poiché l’intervallo RR è inversamente proporzionale alla frequenza cardiaca, era prevedibile che a una riduzione della frequenza corrispondesse un aumento di tale intervallo.

Effetti dell’ ACT sulle variabili psicologiche

Data l’esigua numerosità dei partecipanti, non sono state fatte analisi inferenziali sui diversi gruppi.

Analisi descrittive tra i gruppi

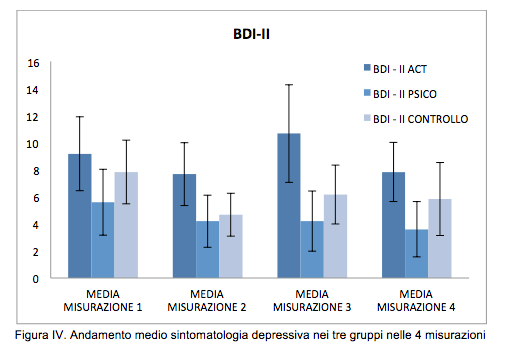

Si riportano, di seguito, i grafici più significativi relativi alle variabili psicologiche misurate nelle tre fasi differenti e relativamente ai tre gruppi. Trattandosi di uno studio pilota caratterizzato da una esigua numerosità del campione non è stato possibile evidenziare delle differenze significative né entro i gruppi né tra di essi. Tuttavia, è stato possibile riscontrare un andamento peculiare del gruppo sperimentale rispetto alle differenti fasi di misurazione e agli altri gruppi relativamente agli indici di sintomatologia depressiva valutata mediante Beck Depression Inventory-II e il processo di azione impegnata valutato tramite il Valued Living Questionnaire.

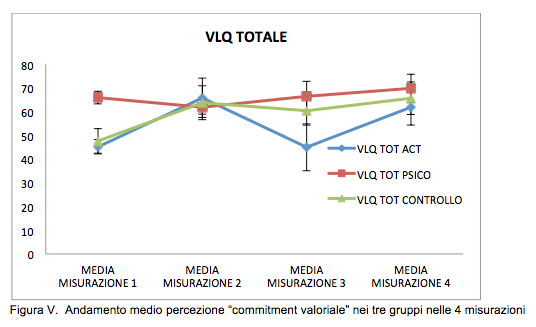

In relazione alla sintomatologia depressiva si osserva un peggioramento della medesima (all’interno di un range di normalità) del gruppo sperimentale nella fase di misurazione effettuata durante il trattamento psicoterapeutico; è possibile notare lo stesso peculiare andamento alle misure del Valued Living Questionnaire, a fronte di un trend caratterizzato da assenza di particolari evidenti variazioni, nelle differenti fasi, degli altri gruppi (Figure IV, V). E’ importante riportare come i valori di baseline del gruppo sperimentale rispetto alle misure del Valued Living Questionnaire siano più elevati rispetto ai due gruppi di controllo, indicando una presumibile maggiore coerenza tra domini valoriali e azioni congruenti.

Per quanto riguarda la sintomatologia ansiosa, la percezione del proprio stato di salute generale, gli indicatori di flessibilità psicologica e le variabili “impatto patologia cardiaca sulla qualità della vita e percezione dello stato di funzionamento del cuore (queste due ultime misurate tramite self report non validati) non si sono riscontrati trend degni di attenzione tra il pre e post trattamento in nessuno dei tre gruppi.

Risultati

Il presente lavoro è stato condotto su una coorte di 18 pazienti di età media pari a 62 anni, con esiti recenti di rivascolarizzazione miocardica chirurgica, ricoverati presso il reparto di Prevenzione e Riabilitazione Cardiovascolare Don Gnocchi di Parma. Il campionamento ha tenuto conto di alcuni criteri di esclusione, ovvero di tutte quelle condizioni psichiatriche/organiche che potevano influire ulteriormente sull’assetto neurovegetativo dei pazienti. Da questo studio pilota è emerso che, in fase di prevenzione secondaria, l’utilizzo di un intervento basato sull’ ACT di sole 5 sedute per un totale di circa 10 ore di trattamento potrebbe modificare alcune variabili cardiovascolari come frequenza cardiaca a riposo e Heart Rate Variability. Tali variabili hanno un comprovato e significativo valore prognostico per pazienti con cardiopatia ischemica (Lombardi, 2000) ma sono alterate anche in particolari stati emozionali come condizioni di ansia, stress e depressione (Sirois & Burg, 2003; Yeragani et al., 1993) mostrando un’alterazione dell’assetto autonomico e una riduzione della variabilità della frequenza cardiaca.

All’interno del gruppo sperimentale si è riscontrato un decremento percentuale relativo di circa il 12% della frequenza cardiaca media e nella variabilità della frequenza cardiaca nel dominio temporale (espresso come deviazione standard della frequenza cardiaca media) che è rappresentata da un aumento del 170%. Per quanto riguarda l’intervallo RR, si registra un aumento percentuale relativo al gruppo sperimentale rispetto ai due gruppi di controllo; tuttavia, poiché l’intervallo RR è inversamente proporzionale alla frequenza cardiaca, si prevede che la riduzione della frequenza cardiaca possa corrispondere ad un aumento di tale intervallo. I dati per la variabilità dell’intervallo RR (rappresentati come deviazione standard dell’intervallo RR) mostrano un miglioramento nel gruppo sperimentale, tuttavia, appaiono caratterizzati da un errore standard elevato e richiedono un campione più grande per ottenere un maggiore significato.

Si possono avanzare, infine, delle ipotesi interpretative dei dati psicologici pur in assenza di un’analisi statistica inferenziale. Per quanto concerne la sintomatologia depressiva, nonostante in fase di baseline non fosse stata riscontrata alcuna condizione di psicopatologia è stato possibile osservare un andamento peculiare nel gruppo sperimentale rispetto ai due gruppi di controllo: dalla misurazione effettuata tramite Beck Depression Inventory II, tra la seconda e la terza seduta, si è riscontrato una deflessione del tono dell’umore rispetto alla misurazione in baseline con un miglioramento nella fase di fine trattamento. Si riscontra lo stesso andamento peculiare per quanto riguarda la variabile misurata tramite il Valued Living Questionnaire finalizzato alla valutazione dei domini valoriali e delle azioni congruenti con tali domini. A fine trattamento i risultati, nonostante appaiano simili a quelli della baseline potrebbero risultare qualitativamente diversi poiché caratterizzati da una consapevolezza differente. Non emergono cambiamenti significativi e/o trend caratteristici per le altre variabili psicologiche indagate.

Discussione

Attualmente, appaiono diversi e sempre più in aumento gli studi presenti in letteratura che mostrano come il modello di intervento basato sull’ ACT si dimostri efficace nel promuovere comportamenti sani, migliorando il benessere psicologico in pazienti con patologie fisiche croniche di varia natura (Prevedini et al.,2011; Lundgren, Yardi, Melin & Kies, 2008; Dahl, Wilson, Nilsson, 2004; McCracken, Vowles & Eccleston, 2005). Ad oggi la letteratura mostra l’efficacia di interventi psicoterapeutici, in particolare di natura cognitivo-comportamentale su pazienti con malattia cardiovascolare sia su fattori di rischio psicologico che su indicatori di prognosi cardiovascolare (Biondi-Zoccai et al., 2016).

Questo studio pilota si presenta, all’interno del panorama scientifico, come il primo studio pilota clinico randomizzato rivolto a pazienti con cardiopatia ischemica in cui si dispone di dati non solo rispetto a variabili psicologiche ma anche cardiache conseguentemente ad un training basato sull’ ACT.

Dai risultati preliminari emerge come il gruppo sperimentale abbia evidenziato un trend di miglioramento di alcuni indici prognostici cardiovascolari quali Heart Rate Variability (aumento del 170%), e frequenza cardiaca media (riduzione del 12%), mentre non è stato possibile evidenziare un effetto significativo sulle variabili psicologiche indagate, né entro né tra i gruppi.

Benchè i punteggi ottenuti non siano risultati significativi, presumibilmente anche a causa dell’esiguo numero dei pazienti, è

stato comunque possibile notare, attraverso un’analisi di tipo qualitativo, un andamento peculiare del gruppo sperimentale rispetto agli altri due gruppi di controllo, in particolar modo, relativamente alla sintomatologia depressiva misurata tramite il Beck Depression Inventory-II e all’azione impegnata misurata tramite il Valued Living Questionnaire: durante il corso del trattamento è stato possibile osservare, nel gruppo sperimentale, diversamente dai gruppi di controllo, una lieve deflessione del tono dell’umore rispetto agli altri tempi di misurazione che potrebbe essere associata, nella stessa fase, ad una percezione di maggiore discrepanza tra importanza attribuita ai propri domini valoriali e commitment. Questo peculiare andamento potrebbe presumibilmente essere connesso all’acquisizione di maggiore consapevolezza, durante il percorso terapeutico, della natura delle proprie emozioni e dei propri comportamenti, conseguenti all’attivazione di processi quali accettazione, disponibilità, contatto con i valori, che si ritiene essere uno tra i principali obiettivi del modello dell’ ACT.

I pazienti del gruppo sperimentale hanno inoltre riferito di aver acquisito una maggiore consapevolezza circa i propri fattori di rischio per la salute cardiaca a livello sia comportamentale che di funzionamento cognitivo con l’adozione di comportamenti funzionali a uno stile di vita protettivo per la salute del cuore (dieta, assenza di fumo, attività fisica, aderenza farmacologica, ecc.), peraltro non previsti tra gli indicatori di esito specifici. Le peculiari caratteriste di funzionamento psicologico e comportamentale considerate tra i trigger di un cattivo funzionamento cardiaco riferite dai soggetti sperimentali nel corso degli incontri, e ascrivibili allo stile di personalità di tipo A e D (Molinari et al., 2007), sono state le seguenti: “super-responsabilità”, “sregolatezza”, “timore”, “primeggiare”, “incontentabile”, “rigidità”. La maggior parte di questi sostantivi e verbi riportati, fa riferimento a modalità comportamentali finalizzate alla gestione di pensieri ed emozioni difficili da accettare relativi alla propria condizione di essere umano e alla propria storia di vita: “debole”, “non amabile”, “insicuro”, “vuoto”,” invisibile”, “fallito”. I soggetti consideravano, nello specifico, la modalità di gestione di questi limiti alla base della messa in atto di azioni nocive per la loro salute psicologica e fisica.

Alla luce di ciò è interessante notare come, nonostante non siano stati rilevati indici di patologia ai test preliminari per ansia e depressione, il colloquio clinico ha permesso di mettere in evidenza l’esistenza di un funzionamento psicologico caratterizzato, in particolar modo, da estrema rigidità comportamentale, difficoltà nello sperimentare e riconoscere le proprie emozioni, inflessibilità psicologica, restringimento del repertorio comportamentale, appiattimento affettivo e rimuginio mentale, processi associati spesso alla patologia ansiosa e depressiva che, benchè inizialmente non sia stata posta in evidenza dagli psicometrici, presumibilmente, potrebbe aver avuto un ruolo nella modalità di fronteggiamento della malattia cardiaca.

Ciascuno dei pazienti, nel corso del trattamento, è diventato, dunque, consapevole non solo delle emozioni predominanti che hanno caratterizzato la sua vita ma di come il tentativo di gestirle, soffocarle e l’apparente percezione di controllo sulle medesime lo avesse portato a perdere di vista i principi guida che orientano e guidano ciascuno, durante il percorso della propria esistenza.

Conclusioni: gli effetti dell’ ACT sui pazienti con malattia cardiovascolare

In conclusione, il presente lavoro si pone come il primo studio pilota clinico randomizzato che ha utilizzato un intervento basato sul modello dell’ ACT su pazienti con malattia cardiovascolare, indagandone variabili psicologiche e variabili di prognosi cardiaca, per le quali è emerso un miglioramento nella frequenza cardiaca a riposo, Heart Rate Variability, intervallo RR e rispettiva deviazione standard.

Attualmente, le linee guida relative alle attività psicologiche (Sommaruga et al., 2003) in contesti di riabilitazione cardio-vascolare raccomandano interventi psicoeducativi e di stress management, nonostante nell’ultimo decennio il numero degli studi volti a valutare l’efficacia di interventi psicoterapeutici su problematiche cardiovascolari sia aumentato notevolmente, evidenziando un effetto positivo su variabili psicologiche quali ansia, stress, depressione oltre che sulla mortalità e morbilità cardiovascolare (Whalley et al., 2014).

Tuttavia la proposta di interventi di carattere psicoterapeutico negli ambienti riabilitativi cardiovascolari si rende di difficile applicabilità a causa dei tempi di degenza che non superano spesso le due settimane, in contrasto con la durata degli interventi psicoterapeutici che in alcuni casi hanno richiesto dalle 24 settimane (Huffman et al, 2014) agli 8 mesi (Rollman et al, 2009), con la conseguente difficoltà di ricontattare il paziente dopo la dimissione, e la mancanza di risorse economiche volte a finanziare un trattamento di questo tipo.

Un intervento basato sull’ ACT che consta di solo cinque sedute per un totale di dieci ore di trattamento, peculiare sia per modi che per tempi di somministrazione, potrebbe inserirsi, in modo meno difficoltoso, rispetto ad un percorso psicoterapeutico lungo e dispendioso, all’interno delle dinamiche di un reparto riabilitativo e permetterebbe un’implementazione del piano di prevenzione secondaria e terziaria, con un giovamento per i pazienti anche dal punto di vista neurovegetativo.

È importante sottolineare come i risultati riportati da questo studio pilota sono ancora dei riscontri preliminari e che le prospettive future mirano ad aumentare l’ampiezza del campione in aggiunta a un approfondimento dell’esistenza di una correlazione tra modificazioni psicologiche e modificazioni fisiologiche per le quali, in questa sede, non è stato possibile valutarne un andamento comune. Un altro obiettivo è costituito dalla valutazione in follow-up delle variabili oggetto di indagine al fine di osservare nel tempo l’evoluzione dei risultati ottenuti all’interno di ciascun gruppo e tra gruppi sottoposti a condizioni differenti.

Sarebbe auspicabile, inoltre, il confronto tra l’efficacia di un modello di intervento basato sull’ ACT e altre tipologie di interventi psicoterapeutici in modo da poter verificare l’esistenza di un’ efficacia maggiore di un modello di intervento rispetto ad un altro sugli indici di prognosi cardiaca indagati.