Il non riconoscimento del lutto nell’aborto precoce, possibili interventi terapeutici

Un aborto precoce è un lutto profondo e pervasivo, la cui elaborazione può durare dai 6 mesi fino a due anni successivi all’evento.

Nonostante il

lutto prenatale colpisca in Italia ogni anno moltissimi genitori, lo spazio di supporto al

lutto perinatale è bassissimo e ancor di più lo è per l’

aborto precoce.

La diagnosi precoce della gravidanza (che sempre più spesso è espressamente ricercata dalla coppia) fa sì che il bambino entri a far parte subito dell’immaginario della coppia. Proprio per questo motivo, a qualsiasi stadio la gravidanza si interrompa e il bimbo muoia, l’impatto di tale evento è estremamente forte e le modificazioni fisiche e psichiche del corpo materno non possono non avere un’influenza sul lato psicologico.

Erroneamente si è portati a pensare che perdite precedenti alla morte perinatale tra la 27a settimana di gravidanza e i 7 giorni dopo il parto abbiano un impatto psicologico minore nei genitori e nei parenti, così come si pensa che dopo il parto tale evento sia molto più duro da sopportare.

Di fronte ad un aborto precoce la tendenza più diffusa è quella di minimizzare, incoraggiando la coppia a “riprovare subito”; l’assenza o la scarsità di ricordi condivisi con il bambino morto rendono il lutto nell’ aborto precoce un lutto poco condivisibile all’esterno e poco riconosciuto. Pertanto l’evento di perdita, profondamente vissuto nell’intimo delle madri e dei genitori, può risultare poco comprensibile all’esterno perché si piange un bambino “sconosciuto” al mondo (Kirkley-Best & Kellner, 1982), su cui nessuno, a parte i genitori, i fratellini e talvolta i nonni, ha avuto spazio e tempo per pensare e verso il quale nessun altro ha stabilito un legame di attaccamento.

Ma come elaborare il lutto di un bambino che non è mai venuto al mondo e quindi, per la legge, non esiste? Come ci si sente quando la società preme perché si “rimetta in cantiere un’altra vita”, dopo aver “messo al mondo” la morte?

Il non riconoscimento del lutto nell’ aborto precoce

In questo tipo di lutto si tende a soffrire in maniera proporzionale al desiderio di gravidanza, senza aggrapparsi a ricordi oggettivi, in quanto la perdita è molto precoce e si hanno solo ricordi costruiti durante il breve periodo di gestazione. Il lutto prenatale è un lutto composito in quanto vi è la perdita di una persona unica, nata a livello immaginario, scomparsa prima di essere attivamente conosciuta, seguito dal fallimento esistenziale della capacità di conservare e di mettere al mondo la vita.

In gravidanza, tutte le energie fisiche, emotive e relazionali sono focalizzate sul formare una nuova vita, quando “il progetto” fallisce, l’elaborazione dell’evento, l’accettazione del lutto e della sofferenza sono molto difficili.

Si tratta, di un evento inaspettato e soprattutto innaturale che si può tradurre in un senso di perdita della propria capacità di generare, di mettere al mondo una creatura: la madre sente di aver fallito come donna, può odiare il suo corpo e in generale se stessa per la sua incapacità nel generare vita.

Per la madre il bimbo è parte di sé, quindi la sua perdita è come se comportasse la perdita di una parte di se stessa ed è pertanto accompagnata da un forte senso di vuoto. Le ripercussioni psicologiche di questa perdita sono da mettere in rapporto con il livello di attaccamento e con il tipo di perdita. È un lutto profondo e pervasivo che può durare dai 6 mesi fino a due anni successivi all’evento. L’elaborazione del lutto può avvenire anche dopo due anni di tempo. Per questo è difficile stabilire la differenza tra un normale processo di lutto e la presenza di lutto complicato solo su criteri temporali.

È importante tener presente che ogni gravidanza, indipendentemente dalla sua durata e dal suo esito, è parte integrante nella storia di vita della madre e della coppia genitoriale, ha un suo ruolo ed una sua intrinseca importanza. Un aborto precoce può pertanto mandare in crisi il normale funzionamento psicologico di una persona.

John Bowlby (1980), con la sua teoria etologica dell’attaccamento, ha descritto le varie reazioni che compaiono dopo la perdita di una figura significativa; l’assenza di tale figura attiva il sistema motivazionale dell’attaccamento, un sistema motivazionale innato (Liotti, 2001), che spinge l’individuo alla ricerca della persona assente e a fare qualunque cosa sia possibile per riottenere la sua vicinanza e le sue cure. Quando gli sforzi falliscono compare una profonda tristezza ed un sentimento di disperazione.

Nell’opera “La perdita”, Bowlby distingue nel cordoglio quattro fasi: la prima Stordimento ed incredulità, la seconda Struggimento per la persona perduta, la terza Disorganizzazione e disperazione e la quarta Riorganizzazione.

La prima fase prevede shock e negazione. La fase di shock nell’ aborto precoce è direttamente proporzionale all’imprevedibilità dell’evento e al desiderio di gravidanza. Inoltre, non avendo ricordi oggettivi della perdita è più difficile creare una costruzione mentale in quanto c’è incredulità, nell’ aborto precoce bisogna attenersi ai pensieri costruiti in quel periodo. La negazione nell’ aborto precoce è molto più intensa per il fatto che non essendoci ancora i movimenti fetali la madre non può fare matching con ciò che sente pertanto il pensiero che i medici abbiano potuto sbagliare diagnosi è molto forte, fino a quando non compaiono complicazioni come perdite ematiche ecc.

Dopo la dimissione dall’ospedale inizia il momento più difficile per i genitori, quello del ritorno alla loro realtà, con la dura necessità di confrontarsi con il vuoto lasciato dalla morte di quel bambino tanto atteso, si avverte fortissima la necessità di essere accuditi ed aiutati, e soprattutto di non essere lasciati soli.

Tutto ciò è seguito da un desiderio persistente e invadente di ciò che si è perso ed è molto forte perché, unito alla collera rivolta verso se stessa, determina un senso di colpevolizzazione che la madre rivolge verso di sé in quanto sente di avere contribuito direttamente alla perdita del proprio bambino. Vi è inoltre un importante momento di realizzazione, in cui la coppia realizza ciò che è realmente accaduto, in cui vi è profonda tristezza, confusione e senso di colpa (“Forse ho sbagliato, se non avessi fatto… se non avessi camminato così tanto…”).

Ciò che deve essere affrontato con più attenzione in questo periodo sono i pensieri e le aspettative che la coppia genitoriale ha avuto durante il periodo della gravidanza. Oltre a pensieri di perdita, ci sono pensieri negativi che la madre tende a rivolgere verso se stessa quindi di colpa e di auto rimprovero di non essere in grado di creare vita ma morte, permane inoltre, e in maniera eccessiva, la preoccupazione, cioè il pensare ossessivamente a tutto ciò che riguarda la perdita e da qui può nascere l’inadeguatezza nel creare vita.

La fase dello struggimento per la persona perduta in questo caso può durare mesi, spesso anche anni.

In questa fase di protesta, l’emozione principale è la rabbia, accompagnata da sentimenti di ingiustizia, rammarico, rancore (“Perché proprio a me?”), ricerca delle colpe e contrattazione (accordi, voti col soprannaturale: “Se il bimbo sopravvivrà io farò…”). La rabbia può intensificarsi per la sensazione di perdita di controllo, per il fatto di non aver avuto possibilità di scelta o per non aver capito cosa stesse accadendo e può indirizzarsi verso una persona o un operatore. Altri sintomi ricorrenti in questa fase sono insonnia, incubi, flash back dei momenti più traumatici (es. le parole del medico, la sala operatoria, etc.).

Disorganizzazione e disperazione è la fase più lunga e delicata del processo di elaborazione del lutto prenatale. La ricerca della persona cara pone in luce la sua definitiva assenza, vissuta con una generalizzata tristezza ed un persistente umore depresso. Lo stato di vigilanza della precedente fase lascia il posto ad un minore arousal e un apparente disattenzione e disinteresse verso tutto ciò che accade, rafforzata in questo tipo di lutto dall’evitamento del mondo esterno il quale viene visto come fonte di doppio disagio; in primis perché la donna può sentirsi dire sempre le stesse cose e quindi non sentirsi accudita ma solo responsabile della sua perdita, pertanto ciò andrà a rafforzare la sua credenza di non capacità di generare, poi per l’invidia nel vedere gli altri bambini. In questa fase la rabbia è rivolta ancora di più verso se stessa.

La riorganizzazione rappresenta la fase della ristrutturazione. In questa fase si realizza il distacco dalla persona scomparsa ed un progressivo riadattamento alla realtà, con il graduale recupero di interessi e relazioni sociali. Questa “ridefinizione” comporta un atto cognitivo, non solo emotivo, di costruzione di nuovi schemi rappresentativi interni di sé e della persona persa, con la definitiva consapevolezza dell’irreversibilità della morte. La solitudine e il rammarico lasciano il posto al disgelo emotivo, alla ricerca di supporto e alla sofferenza senza angoscia. Nascono nuovi interessi e nuove abitudini, verso un adattamento alla vita senza la presenza di quel bambino, nuove relazioni e attività, nuova forza interiore, ritorno all’attaccamento e al desiderio di maternità.

Il tempo di elaborazione è molto più lungo in quanto un aborto precoce è un lutto non riconosciuto dal mondo esterno e pertanto ci vuole più tempo per elaborarlo. In questo caso le famiglie di origine hanno un ruolo molto forte di sostegno ai genitori in lutto.

Quando un lutto di questo tipo colpisce una famiglia, inevitabilmente vengono coinvolte tutte la figure che gravitano attorno alla coppia genitoriale, come amici e parenti, che spesso non sanno come affrontare la situazione e come essere da supporto. Tentare di minimizzare, razionalizzare o appellarsi alla natura ha effetti negativi, soprattutto nei primi mesi della perdita e alcune frasi sono vissute come aggressive e inutili (Ravaldi, 2009).

Un aborto precoce costringe i genitori a vivere realtà diverse da quelle desiderate o immaginate e rappresenta un momento della vita estremamente delicato e difficile, che merita rispetto, ascolto e partecipazione non giudicante.

La nascita di un legame

Maternità e paternità non iniziano solo alla nascita, il bambino nasce dentro la mente della coppia molto prima del concepimento e durante la gravidanza, i genitori si preparano interiormente all’arrivo del bambino.

I pensieri rivolti al bambino prima e durante la gravidanza sono gli elementi del legame che si crea con il futuro nascituro e tale legame è direttamente proporzionale al tempo di attesa della gravidanza: se è una gravidanza tanto desiderata ed è stata difficile nell’ottenerla, il legame con il futuro bambino sarà ben più forte; ci sono gravidanze che durano anni di speranza, eternità di disperazione.

Quando finalmente si realizza la gravidanza e il bambino è reale e presente nel ventre materno, fin dalle prime ecografie, intraprendono il percorso della genitorialità e prende forma un primo legame di attaccamento, che è specifico di quella relazione con quel bambino in quel momento. Mamma e bambino comunicano immediatamente fra di loro e da parte di entrambi inizia uno scambio attivo di stimoli, pensieri, emozioni e la famiglia inizia a creare un nuovo e fisiologico spazio per accogliere il nascituro.

Molto spesso la gioia dell’attesa trasporta i genitori in un futuro dove la nascita è già avvenuta e la presenza del bambino è finalmente disvelata, e fisicamente definita nel quotidiano familiare; questa proiezione può avvenire naturalmente fin dalle prime settimane di gravidanza, a dispetto di ogni tendenza volta a informare la donna delle elevate possibilità di aborto spontaneo o di perdita fetale (Pullen, 2008).

Immaginare il nuovo bambino nella propria realtà quotidiana, ristrutturare ed adattare la coppia – famiglia all’ingresso del figlio ha una precisa funzione evolutiva. Divenire madre, divenire padre, contrariamente a quanto si possa pensare, non avviene al momento del parto, ma, fisiologicamente, spesso in modo impercettibile e inconscio durante tutto il percorso di genitorialità. Ogni futuro genitore durante l’attesa del bambino fantastica sul nascituro, su come sarà, il nome, il genere, a chi somiglierà, quanto sarà grande, se avrà i capelli, se sarà sano ecc. e in questo modo entrambi i genitori cominciano a fargli spazio, non solo nell’esterno, ma soprattutto nella propria mente e ci si prepara psicologicamente a quello che verrà dopo il parto. Si parla in questo caso di “bambino ideale” fantasticato atteso durante la gravidanza. Il genitore proietta tutte le sue aspettative sul bambino e lo concepisce come la realizzazione di un progetto personale e di coppia e così il bambino inizia a crescere nella mente dei genitori.

Quando il legame si spezza in modo violento e drammatico, viene a mancare quell’essere con il quale si è creato giorno dopo giorno un rapporto di continuità e scoperte. A seconda del grado di attaccamento che la madre ha sviluppato nei confronti del bambino, le conseguenze del lutto saranno diverse.

L’elaborazione del lutto da parte dei genitori

L’elaborazione del lutto nel caso di un aborto precoce è un percorso che ognuno affronta con le proprie risorse e secondo i propri tempi, vi è una differenza di tempi tra il padre e la madre. L’ideale sarebbe dunque che i congiunti provassero a sincronizzare le loro reazioni al lutto il più possibile, cercando di indovinare i sentimenti dell’altro. In questo modo ognuno dei due riceverà il conforto e il sostegno dell’altro.

Se non adeguatamente elaborato un aborto precoce può trasformarsi in “lutto complicato” ed influenzare negativamente il legame con gli altri figli o la genitorialità futura.

Reazioni alla perdita

Con il passare dei giorni il senso di vuoto e di inutilità cresce in maniera esponenziale, si inizia ad odiare il proprio corpo che non è stato in grado di tenere in vita un bambino. Le reazioni di odio per il proprio corpo sono concentrate soprattutto sulla pancia, si evita di guardala e soprattutto di metterla in evidenza e si spera che il prima possibile ritorni com’era.

Una mamma con la morte del figlio muore anche in una parte di sé, quella del genitore e dei sogni, delle speranze e delle attese per il futuro che vanno in frantumi.

Le reazioni sono ben diverse da madre a padre in quanto da un punto di vista evoluzionistico le femmine dei mammiferi dedicano molto più tempo al processo riproduttivo di quanto lo facciano i maschi. È immaginabile che i sentimenti verso una vita in via di sviluppo siano più intensi nelle donne.

Le reazioni dei padri sono poco conosciute poiché nella nostra cultura il manifestarsi dei sentimenti nell’uomo viene criticato. Molti uomini non sono abituati a esprimere il dolore, a piangere liberamente, nella maggioranza dei casi le loro reazioni si traducono quindi in nervosismo e in una fuga nel lavoro. Proprio per questo motivo il loro dolore tende ad essere poco riconosciuto e supportato e spesso vengono visti solo come mezzo attraverso cui chiedere notizie della madre, ignorando che anch’essi possono essere profondamente prostrati dalla perdita del figlio. Inoltre, anche quando riescono a mostrare il proprio dolore spesso vengono tacciati di poca creanza in quanto è diffusa l’idea che il marito dovrebbe supportare la moglie nella gestione della sofferenza e non soffrire lui, come se quel bambino non fosse stato anche suo figlio.

Detto ciò a causa di esperienze diverse nei partner la coppia può andare in crisi, unendo al lutto per il bambino quello per la fine del rapporto di coppia.

Aspetti psicopatologici nelle gravidanze successive a una perdita prenatale

La morte prenatale è un fattore di rischio che mina il benessere delle gravidanze successive e condiziona lo stile di attaccamento genitore-bambino pertanto è importante ricevere un sostengo psicologico e un accompagnamento nella nuova attesa dopo la perdita.

È importante che una nuova gravidanza non venga ricercata per colmare il vuoto o rimpiazzare la perdita precedente in quanto si tratta di una nuova vita e come tale deve avere tutta la sua importanza e non deve essere considerata un sostituto.

La gravidanza successiva a un aborto precoce è spesso condizionata dall’esperienza precedente. Si gioisce ma si ha paura, si spera e si inizia a costruire il legame di attaccamento ma allo stesso tempo ci si sente distaccati, insomma si vive quella che è una vera e propria alternanza di emozioni contrastanti. Soprattutto i primi mesi possono essere vissuti con forti sentimenti di incertezza, con ansia e stress. Alcune coppie possono “negare” la nuova gravidanza per paura di una nuova perdita, sperimentando iperprotettività, ansia o, al contrario, distacco e freddezza.

Sono molto importanti la serenità materna e la serenità della coppia nell’influenzare la buona salute psicofisica del nascituro, soprattutto per l’istaurarsi di un buon legame madre bambino nei mesi successivi al parto.

Se è vero che ogni bambino perduto merita di essere ricordato, è anche vero che ogni bambino in arrivo merita di essere accolto al meglio per la sua unicità e dovrebbe poter godere di una madre e un padre liberi di lasciarsi andare all’amore, e non impietriti dal dolore e dalla paura. L’esperienza del lutto, se non elaborata e metabolizzata nel modo corretto, può avere ripercussioni significative, può esserci infatti il rischio che la madre, in caso di una successiva gravidanza, sviluppi un legame inadeguato con il nuovo figlio, dove il bambino morto può venire idealizzato o “sostituito” a quello della gravidanza attuale. Questa idealizzazione porterebbe ad una proiezione di una perfezione che non esiste e il bambino nato non sarebbe mai all’altezza del precedente, crescendo così svalutato e svalorizzato agli occhi del genitore. In questi casi si parla di Sindrome del sopravvissuto (o PASS).

I pensieri e le emozioni derivanti da un’esperienza di aborto precoce

Dato che le madri non vivono solo l’esperienza del lutto ma anche una profonda ferita esistenziale, che può far generare pensieri di incapacità a generare una nuova vita e di incuria nel non essere state in grado di proteggere il proprio bambino. Tale rimuginio depressivo e di colpa è maggiore nelle madri che hanno investito una carica cognitiva ed emotiva maggiore. “Perché è accaduto proprio a me? “Perché lei che è una cattiva madre ha dei figlio ed io no?”, tali pensieri vengono vissuti con una profonda autocritica e con di difficoltà di esposizione all’esterno perché pervasi da sentimenti di indegnità “Ho dei pensieri cattivissimi, sono una persona orribile”.

Soprattutto nei primi mesi dopo la perdita il senso di colpa entra a fare parte quasi quotidianamente dei pensieri della persona in lutto, che potrebbe avere bisogno di ripetute rassicurazioni al riguardo. Molte donne hanno sensi di colpa, rimproverano se stesse e si chiedono se la perdita del loro bambino sia imputabile a qualcosa di preciso che avrebbero dovuto o non dovuto fare. Alcune hanno l’impressione di avere fallito nel loro ruolo di moglie e di madre, esse percepiscono questa perdita come uno scacco nei confronti delle attese del congiunto e della famiglia in generale.

La comunicazione della perdita e le fasi successive

Le modalità con le quali un aborto precoce viene percepito e comunicato al genitore possono rappresentare un trauma ulteriore, così come le modalità di intervento successive alla diagnosi e il supporto ricevuto durante il parto e le dimissioni. Un’attenzione maggiore ai bisogni dei genitori durante queste fasi, permettono un migliore recupero e forniscono un indubbio strumento per la resilienza, mentre la malpractice data dall’assenza di supporto complica il percorso aggiungendo un trauma al trauma.

Il sostegno psicologico ed il supporto empatico ai genitori dovrebbero iniziare contestualmente all’evento di perdita e divenire parte integrante dell’assistenza ginecologica ed ostetrica, che occupandosi esclusivamente degli aspetti organici e medici minimizza o evita completamente la cura del dolore “psichico” intrinseco alla morte prenatale.

(Ravaldi et al., 2007).

Sempre chi affianca i genitori in questo periodo difficile dovrebbe evitare, come invece spessissimo accade, di incentivare subito una nuova gravidanza. Questo perché, fisicamente parlando, sarebbe bene che al corpo fosse lasciato il tempo di riprendersi da un evento comunque traumatico; inoltre perché spesso una gravidanza intrapresa senza che il processo di elaborazione dell’accaduto sia a buon punto porterebbe nuovo stress e a rivivere in maniera amplificata le paure che spesso lo stato gravidico porta con se, se non addirittura ad evitare un coinvolgimento emotivo con il nascituro per timore che qualcosa vada nuovamente male, mentre sappiamo benissimo quanto sia importante per la salute del nascituro che questo legame sia attuato nel modo più profondo possibile.

Ancora, una nuova gravidanza potrebbe amplificare il divario che a volte c’è nella coppia sui sentimenti conseguenti al lutto, quindi sarebbe bene lasciare il tempo alla coppia di ritrovarsi come coppia prima che mettersi nuovamente alla prova come genitori.

Quando un aborto precoce diventa un lutto complicato

Per lutti complicati intendiamo quelle reazioni che non tendono a diminuire e a moderarsi con il passare del tempo, e che interferiscono significativamente con il funzionamento personale e sociale.

Solitamente il predittore più importante che espone le persone verso un lutto traumatico è, secondo i teorici dell’attaccamento, aver sviluppato uno stile di attaccamento problematico disorganizzato, avendo così una probabilità maggiore nell’incorrere in un Disturbo Post-Traumatico. Ma è stato dimostrato che dipende anche dalla tipologia del lutto, come in questo caso la perdita di un figlio, che si può incorrere nello sviluppo di un Disturbo Post-Traumatico perché si parla di un lutto improvviso e lacerante, che lascia nei genitori una frattura in quanto la perdita viene percepita come impossibile da gestire e da sopportare.

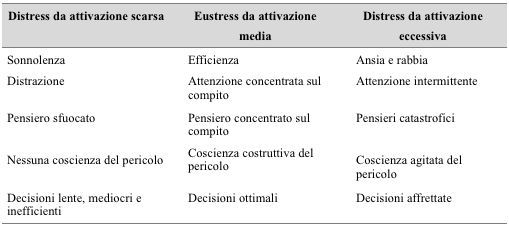

In questo caso i sintomi che possono comparire sono i flashback, e anche la reazione fisiologica riveste un ruolo importante, in cui si ha l’attivazione del sistema ortosimpatico, normalmente quando il pericolo passa il simpatico si disattiva grazie all’attivazione del parasimpatico, ma durante un tale trauma vi è uno squilibrio, si ha la tipica reazione di trasalimento in cui la persona traumatizzata si spaventa per qualsiasi cosa anche e soprattutto per qualcosa che ricorda il trauma stesso. Inoltre nella persona traumatizzata la dimensione temporale viene persa, in cui la persona si ferma all’evento del trauma.

Inoltre si ha una forte tendenza ad evitare tutto ciò che rimanda all’episodio traumatico. Vi è un tentativo di evitare ricordi spiacevoli, pensieri o sentimenti relativi o strettamente associati al lutto. Si possono voler evitare persone, perché si informano sul loro stato emotivo ricordando il trauma, oppure evitare i luoghi, come in questo caso l’ospedale o lo studio medico dove si è ricevuta la notizia, oppure sensazioni corporee che ricordano l’evento traumatico, come in questo caso dolore addominale, la vista del sangue o odori particolari. La persona ha un attività mentale continua, cerca di distogliere la sua attenzione ma un attimo dopo è costantemente lì.

Riassumendo, i predittori del dolore complicato in questo tipo di perdita sono: la precoce perdita, l’esposizione al trauma, una precedente storia psichiatrica, lo stile di attaccamento che si è instaurato in questo lasso di tempo, il mancato sostegno sociale.

Poiché il carattere improvviso della perdita non permette l’instaurarsi di un lutto anticipato e l’assenza di un corpo tangibile da piangere rende irreale la perdita e impedisce di focalizzare l’evoluzione di un lutto, si spiega perché sia così difficile da risolvere.

Cosa fare

Gli studi sulla resilienza e sull’elaborazione del lutto ci dicono che requisiti necessari sono il tempo, il ricordo, l’integrazione dell’evento e delle nostre reazioni ad esso all’interno della nostra vita.

Come in tutti gli eventi traumatici, il periodo immediatamente successivo all’evento ha un’importanza essenziale, pertanto è molto importante la prima comunicazione della perdita, gli operatori sanitari dovrebbero essere pronti soprattutto nell’essere empatici col dolore della perdita e a indirizzare i genitori verso qualcuno che sia in grado di fornire loro aiuto, considerando che i ricordi degli eventi si consolidano nel momento immediatamente successivo, con la mediazione degli ormoni dello stress (adrenalina, norepinefrina, cortisolo), forma un ricordo vivido e catastrofico, quindi è essenziale che medici, ostetriche e infermieri abbiano la preparazione necessaria per informare, sostenere e accudire coppia dei genitori.

Emdr e la Terapia Sensomotoria

L’EMDR e la Terapia Sensomotoria si focalizzano sui disturbi post-traumatici sbloccando meccanismi disfunzionali a livello somatico, cognitivo ed emotivo.

La psicoterapia non elimina il dolore ma aiuta i genitori a liberarsi dai vissuti di colpa, incapacità e incuria e da tutte le emozioni negative che ostacolano la piena risoluzione del lutto.

Il trattamento EMDR è un metodo psicologico efficace nella risoluzione adattiva di un lutto prenatale sia fisiologico che complicato. In particolare, con il metodo EMDR i genitori e lo psicoterapeuta lavorano insieme sugli aspetti più traumatici della perdita del figlio o della figlia avvenuta durante la gravidanza, al parto o dopo la nascita (la comunicazione della diagnosi e della morte, immagini dell’ospedalizzazione, ricovero, intervento chirurgico, parto, degenza, rientro a casa). Nel caso di un aborto precoce gli aspetti traumatici possono riguardare l’aver perso la possibilità di generare e quindi il vedersi inutili, sentirsi negati la possibilità di diventare genitori da non dimenticare tutto ciò che succede durante l’aborto precoce dalla comunicazione alla sala operatoria, il ritorno a casa e il confronto con la società.

L’EMDR può essere usato al fine di completare l’elaborazione di aspetti traumatici nel lutto fisiologico, per evitare i fattori che complicano l’elaborazione, e nel lutto complicato, per elaborare gli ostacoli che impediscono l’elaborazione.

La Terapia Sensomotoria è una terapia basata sul colloquio, orientata al corpo, sviluppata negli anni ‘80 da Pat Ogden, con il contributo di Ron Kurtz (1990) e del metodo Rolf di Integrazione Strutturale (Rolf 1987), arricchita da contributi dei campi dell’attaccamento, delle neuroscienze e della dissociazione. Unisce approcci cognitivi ed emotivi, dialogo e interventi fisici che affrontano direttamente i ricordi impliciti e gli effetti neurobiologici del trauma. Utilizza come punto di accesso primario l’esperienza somatica anziché gli eventi o la “storia” per il trattamento dei traumi, si rivolge alla modalità di elaborazione delle informazioni da parte del corpo e alla sua interfaccia con le emozioni e con l’attribuzione di significati cognitivi.

Conclusioni

Un lutto prenatale mette sempre a dura prova la coppia genitoriale, ma dipende dal momento e dall’investimento delle persone coinvolte. Infatti nell’ aborto precoce la sofferenza è direttamente proporzionale all’investimento in quella gravidanza, e quindi quel bambino già è presente nell’immaginario della coppia. Ciò che fa aumentare la sofferenza in tale perdita è il non riconoscimento perché non essendoci stato un bambino già formato per la società non è una cosa grave, ma viene visto come un evento facilmente attraversabile, dimenticando così ciò che viene costruito dalla coppia in quel breve periodo.

Sia la madre che il padre si chiudono perché dalla società verranno solo respinti anziché accuditi, come anche dalla stessa sanità. Il senso di colpa pertanto è molto presente e l’assunzione di responsabilità è tanto maggiore nella madre, soprattutto perchè ha la credenza di aver causato direttamente o indirettamente un danno, di aver avuto la volontà di farlo e di aver avuto il poter di evitarlo. Ciò comporta un abbassamento dell’autostima morale in cui la madre valuta negativamente non solo il proprio comportamento ma anche se stessa in quanto artefice dello stesso. Inoltre il bias del senno di poi è molto più forte in quanto molte volte nell’ aborto precoce non si riesce a risalire alle cause dell’ aborto ed ecco che tale modalità di pensiero può aumentare, aumentando cosi anche il senso di colpa.

Pertanto è fondamentale nella percorso terapeutico affrontale le credenze che sono alla base di tale emozione, per alleviare il dolore ed arrivare piano paino all’accettazione di un aborto precoce.