Inconscio cognitivo Vs inconscio dinamico: il falso mito della censura. Un modello di spiegazione sui processi mentali di simbolizzazione

Il processo di simbolizzazione alla base dei meccanismi inconsci della nostra mente costituisce una tendenza psicologica di estremo interesse tanto all’interno del panorama psicoanalitico quanto di quello cognitivo. Tre i costrutti teorici che ci guidano nella scoperta dell’inconscio cognitivo: euristica, memoria e dissociazione.

Alessandra Signorile

L’inconscio alla luce delle moderne teorie cognitive non è più il luogo della

rimozione, il magazzino in fondo a cui l’io getta i suoi rifiuti, bensì è la condizione strutturale senza cui l’io cosciente non sarebbe possibile, l’insieme di tutte le complesse relazioni tra processi neurobiologici e atti mentali automatici generati in risposta a specifici stimoli.

A questo punto però, sul piano epistemico della giustificazione scientifica di una teoria, ci si trova di fronte a un problema ancora insoluto: Da un lato, abbiamo già da tempo modelli scientifici sul mentale che fanno a meno del concetto di censura, poiché considerata sperimentalmente non controllabile, dall’altra però, le terapie psicologiche partono spesso da essa come premessa fondante del comportamento del paziente. Colpisce la distanza tra questi punti di vista che riflette una perdurante disconnessione tra coloro che affermano di osservare il fenomeno o i suoi effetti e coloro che ribadiscono la necessità di precisare e valutare questo costrutto con il massimo rigore.

Si vuole presentare una proposta di ricerca: trovare un modello cognitivo ed evoluzionistico, esplicativo che riesca a mettere in luce le cause sottostanti ai processi di simbolizzazione (sogni, lingua, arte, mito e in genere ogni comportamento propriamente simbolico) falsificando la teoria freudiana della rimozione per mezzo di un approccio scientifico logico e verificabile. Con il progetto qui proposto si tenta di giustificare la tendenza psicologica al simbolico, facendo ricorso a tre costrutti teorici: euristica, illustrata da Kahneman in seno al cognitivismo evoluzionistico, (Kahneman, trad. it., Serra 2012) memoria e dissociazione. Tuttavia si farà leva principalmente sul primo dei tre, sia perché è quello di cui si possiede maggiore competenza, sia perché si pensa che indebolendo il paradigma della rimozione con una teoria cognitiva, possa emergere una visione maggiormente rinforzata della psicologia dell’arte e più autonoma.

Simbolizzazione e inconscio. Lo sfondo culturale e teorico

L’approccio cognitivista nella comprensione dei fattori mentali inconsci non è certamente una novità; se un secolo fa il paradigma psicoanalitico era quasi l’esclusiva colonna portante delle scienze mentali, dà gli anni 50, il metodo di Allan Mellis (sviluppatosi proprio in seno alla psicoanalisi) avrà un eco altrettanto forte per la psicologia moderna e contemporanea, non più univocamente incentrata su concetti edipici, pulsioni e principio di realtà, cioè non solo sui contenuti mentali ma anche, piuttosto sulle modalità, gli schemi attraverso cui la mente elabora le informazioni.

L’inconscio alla luce delle moderne teorie cognitive non è più il luogo della rimozione, il magazzino in fondo a cui l’io getta i suoi rifiuti, bensì è la condizione strutturale senza cui l’io cosciente non sarebbe possibile, l’insieme di tutte le complesse relazioni tra processi neurobiologici e atti mentali automatici generati in risposta a specifici stimoli.

A questo punto però, sul piano epistemico della giustificazione scientifica di una teoria, ci si trova di fronte a un problema ancora insoluto: Da un lato, abbiamo già da tempo modelli scientifici sul mentale che fanno a meno del concetto di censura, poiché considerata sperimentalmente non controllabile, dall’altra però, le terapie psicologiche partono spesso da essa come premessa fondante del comportamento del paziente. Colpisce la distanza tra questi punti di vista che riflette una perdurante disconnessione tra coloro che affermano di osservare il fenomeno o i suoi effetti e coloro che ribadiscono la necessità di precisare e valutare questo costrutto con il massimo rigore.

Si vuole presentare una proposta di ricerca: trovare un modello cognitivo ed evoluzionistico, esplicativo che riesca a mettere in luce le cause sottostanti ai processi di simbolizzazione (sogni, lingua, arte, mito e in genere ogni comportamento propriamente simbolico) falsificando la teoria freudiana della rimozione per mezzo di un approccio scientifico logico e verificabile.

Un dizionario attuale di psicologia, definisce il simbolo in questo modo:

[blockquote style=”1″]Termine derivante dal greco synballein, che significa mettere insieme. In origine, designava le due metà di un oggetto spezzato, un anello o una moneta, ad esempio, ricomponibile attraverso il loro avvicinamento: in tal senso, ciascuna parte diveniva un segno di riconoscimento. Il s. ha tratto dall’evoluzione di tale funzione pratica una funzione rappresentativa, configurante lo stare al posto di, che da una parte lo avvicina al segno, a tal punto da esserne talvolta assimilato, e dall’altra lo oppone a esso. In quest’ultimo caso, mentre il segno combina convenzionalmente qualcosa con qualcos’altro, il s., richiamando la sua parte corrispondente, rimanda a una particolare realtà non determinata dalla convenzione, bensì dalla ricomposizione delle parti. Al di là della filosofia, della teologia e dell’antropologia, in cui il s. è un tema centrale, largo è l’impiego di tale concetto da parte della psicoanalisi e soprattutto della psicologia analitica.[/blockquote](dizionario di scienze psicologiche).

L’attività simbolica è un’opera di sostituzione tra ciò che è assente e ciò che invece è disponibile, un mezzo di rappresentazione per contenuti inaccessibili, velati e svelati da materiale accessibile, e soprattutto è un processo di sintesi tra due sistemi che altrimenti, cognitivamente, rimarrebbero scissi: significante e significato.

Come sostiene Umberto Fontana:

[blockquote style=”1″]La dinamica del simbolo sostiene tutti i processi del pensare: sostiene la codifica della sensazione (la percezione organizzata), permette il formarsi delle sequenze di contenuti provenienti dall’esterno, mantiene la memoria, media la rielaborazione astratta e la formazione dei concetti, collega il pensiero individuale ai contenuti del sociale (la cultura).[/blockquote](U. Fontana, 2011, pp. 22).

Quello che ancora non sembra chiarito completamente è il perché strutturale di questo sofisticato processo mentale di sostituzione e sintesi. Bisogna davvero comprendere le ragioni per cui così tanti contenuti mentali non sono rappresentabili per sé stessi e quindi non sono cognitivamente disponibili alla coscienza, al punto di attivare quella precisa funzione evolutiva del simbolico.

Conosciamo la risposta della psicoanalisi: la simbolizzazione è la funzione primaria affidata alla censura.

Inevitabilmente, in L’interpretazione dei sogni (Freud, 1899), Freud nel sesto capitolo parla del contenuto onirico manifesto come di una traduzione di una scrittura a geroglifici che va decifrata per poter giungere al contenuto latente e insiste sulla necessità di oltrepassare il segno per accedere al contenuto originale. Il processo di simbolizzazione quindi consentirebbe di escludere dalla coscienza determinati fatti connessi a una pulsione il cui soddisfacimento sarebbe in contrasto con altre esigenze psichiche. Il processo rimotivo però, non è sistematizzabile all’interno dell’intero corpus freudiano se non al prezzo di qualche tollerante piccola incoerenza come questa: il materiale rimosso non smette mai di operare, esso si manifesta in forme diverse dal suo contenuto, più distorte e lontane quanto più è forte la resistenza, accrescendo la connotazione emotiva relativa a tali esperienze (Freud 1938). Ci sarebbe molto d’approfondire e non è affatto così scontato immaginare una natura che elabori strategie per allontanare il dispiacere escogitando meccanismi di difesa che poi però…non funzionerebbero come vorrebbe; un rimosso non rimosso, una censura che galleggia, che non urla la verità è vero, ma neanche tace come la censura dovrebbe fare!

Il pensiero simbolico trova una sua spiegazione anche alla luce di teorie moderne come ad esempio il famoso sistema del codice multiplo TCM, che pur affondando ancora le sue radici in concetti psicoanalitici, parallelamente ne tenta un superamento tramite il modello delle scienze cognitive. Esistono, secondo questo modello teorico (Bucci 1997), tre modalità di base in cui gli esseri umani elaborano le informazioni e ne costruiscono rappresentazioni: modalità subsimboliche (risposte fisiologiche automatiche generate da singole unità prive di significato) simboliche non-verbali e simboliche verbali, connesse tra loro da quello che la Bucci definisce processo referenziale. La nozione di simbolo è qui definita in senso generale come elaborazione dell’informazione (Fodor e Pylyshyn, 1988), le funzioni simboliche non verbali sono immagini mentali di esperienze provenienti da canali sensoriali differenti. Il linguaggio poetico ad esempio:

[blockquote style=”1″]Comprende e riassume in sé quasi tutte le forme di comunicazione verbale e non verbale, evoca forme, colori, immagini, odori, è dotata di un ritmo come la musica e anche questo ha a che fare con la corporeità.[/blockquote](G. Bosco 2015).

Da questa prospettiva appare più facile osservare la differenza tra un processo di simbolizzazione sano e uno patologico, che all’interno della psicoanalisi classica non è del tutto comprensibile. Infatti la teoria del codice multiplo vede i simboli come pacchetti contenenti tante unità e sub unità operative e questi pacchetti sono opere di significazione attraverso cui il soggetto attribuisce senso al proprio vissuto grazie a un atto sintetico e unitario in cui si risolve tutto il molteplice sensoriale. Se le cose stessero così, non solo il meccanismo di difesa comincerebbe ad apparire una premessa superflua, ma ci si ritroverebbe dinnanzi a una simbolizzazione univoca, inevitabile e sana, mentre il disturbo sarebbe imputabile non tanto a un processo simbolico bensì a una rottura, una dissociazione tra significante e significato, dove alcune emozioni non troverebbero una spiegazione e rimarrebbero indicibili fino alla successiva fase di una risignificazione che però sarebbe parziale e incompleta ( ad esempio la somatizzazione).

La Bucci fa un importante passo scientifico avanti: riesce, con la TCM, a spiegare la simbolizzazione senza il ricorso del meccanismo di difesa, ma quest’ultimo non è ancora eliminato dalla spiegazione, viene solo trasferito dal processo di simbolizzazione a quello della dissociazione, cioè il simbolico non è inconscio rimosso, ma la dissociazione e l’incapacità di significazione lo sono oppure no?

Si diceva…se le cose stessero cosi, ecco che resterebbero comunque aperte in ogni caso delle domande:

- A quale precisa funzione cognitiva ed evolutiva assolve specificatamente il processo di simbolizzazione?

- Perché e secondo quali modalità tali esperienze emotive sono inaccessibili alla memoria?

- Perché e come, al contrario, porzioni di realtà vissuta, vengono dissociate dall’io?

Dalla prospettiva del presente testo, è prioritaria la risoluzione della prima questione.

Le teorie della Bucci oltre che spiegare come il mentale implichi l’integrazione di diversi sistemi organici e cognitivi, non sembra approfondire del tutto la fase del simbolico non verbale. Infatti, a prescindere dalla TCM, risulta evidente esserci un’ulteriore demarcazione all’interno di questo processo: c’è una differenza significativa tra le rappresentazioni comuni denotanti direttamente la realtà (l’immagine del sole per indicare il sole, l’immagine della casa per rappresentare la casa ecc.) e quelle che invece sono rappresentazioni simboliche sostitutive (l’immagine del sole che denota indirettamente la forza, o l’immagine della casa che rappresenta la sicurezza).

Queste ultime sono proprie del simbolismo onirico, o dei fenomeni espressivi quali l’arte, la religione o più in generale la cultura e mentre il primo tipo è spiegabile come processo intermedio, essenziale alla successiva categorizzazione linguistica, il secondo appare come una funzione indipendente che non necessita di essere concettualizzata. Perché, ad esempio, nelle fasi oniriche del sonno, posso sognare un sole enorme e luminosissimo senza giungere coscientemente alla concettualizzazione di forza, energia, felicità? Perché nel sogno, il simbolico non verbale non si completa del tutto nel simbolico verbale e la coscienza preferisce restare nel limbo delle immagini?

Anche in questo caso Wilma Bucci ci offre un tentativo di spiegazione, chiarendo che esistono entità prive di etichette disponibili, come ad esempio una certa sfumatura di colore, o certi processi subsimbolici come i pattern di attivazione viscerale e somatica, Questi ultimi possono essere elaborati solo grazie al fatto di essere connessi in prima istanza alle immagini specifiche del livello non verbale, come è evidente nel potere delle metafore poetiche di evocare emozioni che sorgono da tali connessioni; inoltre il processo referenziale da lei teorizzato è bidirezionale, cioè non va solo dal subsimbolico al verbale ma compie anche la direzione opposta, a partire da categorie concettuali si forniscono rappresentazioni che a loro volta influiscono su singoli pattern sensoriali, generando dunque ulteriori effetti di feedback, ma con una sostanziale differenza: le connessioni referenziali dal sistema verbale a quello non verbale sono più indirette e parziali per termini astratti e generali come verità, bellezza, giustizia, postmodernismo, epistemologia. Il significato di queste parole astratte e categoriali deriva dalle connessioni con altre parole nell’ambito delle gerarchie logiche del linguaggio e può essere connesso con le rappresentazioni non verbali solo indirettamente, quando ci si riesce, attraverso connessioni con le parole concrete e specifiche all’interno delle gerarchie verbali. Ecco perché diventa utile fornire esempi quando si presenta del materiale astratto. (Bucci 1984). Da qui la comprensione del valore sostitutivo dell’immagine, che non denota il concetto se non per somiglianza e analogie.

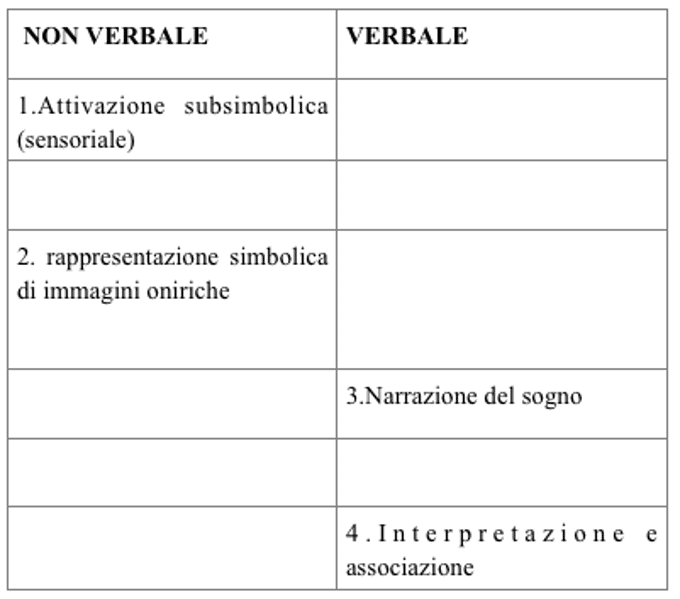

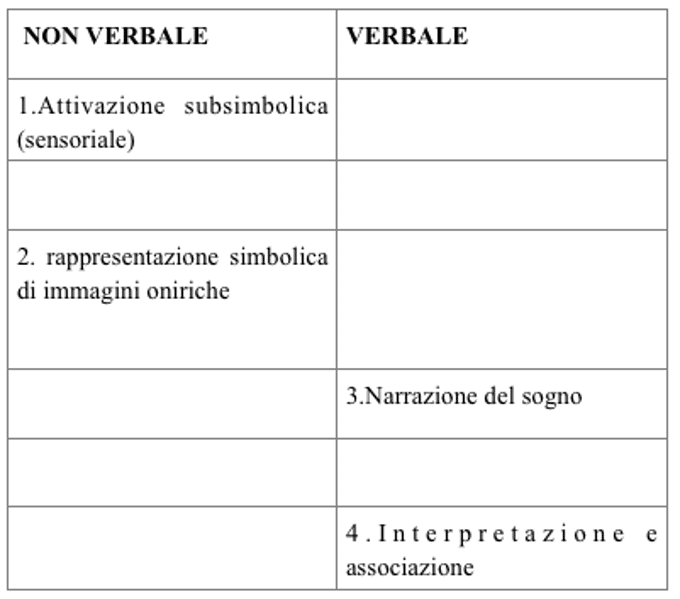

In sintesi, il modello del sogno secondo la teoria del codice multiplo è questo (Bucci 1999, Bellavia 2007):

Tuttavia, potrebbe trattarsi di un modello parziale, non del tutto soddisfacente, poiché le ultime fasi (3 e 4) non sono in rapporto di continuazione diretta con le prime, si attivano solo in fase di veglia, e la coscienza onirica e quella ordinaria sono due sistemi di riferimento ben distinti seppure in connessione. Infatti i contenuti onirici che vengono verbalmente elaborati sono solo quelli dell’ultima fase del sonno prima della veglia e di cui il soggetto conserva quindi un ricordo; si tratta di un processo referenziale incompleto in cui innanzi tutto è necessario troppo tempo affinché ci sia il passaggio dal simbolico al concettuale e infine i due livelli risultano spezzati e separati, ognuno è chiuso nel relativo stato di coscienza a sé consono con i propri valori di riferimento, non convertibili del tutti da un sistema all’altro.

Si crede dunque, che il simbolo non sempre necessiti di un’elaborazione verbale per assolvere alle sue funzioni energetiche e cognitive, poiché potrebbe essere visto esso stesso come un’elaborazione autosufficiente ed esaustiva e, il processo referenziale potrebbe completarsi già a un livello puramente rappresentativo e iconico. In sintesi, non necessariamente bisogna recuperare il presunto contenuto originario indisponibile a cui rimanda un’immagine sostitutiva, dato che la sostituzione simbolica, se ben fatta, può da sola produrre un senso compiuto. Si pensi al valore intrinseco di una canzone, di una poesia, di un’opera d’arte o di un rituale religioso: si tratta di processi creativi non convertibili del tutto in schemi razionali e che se trasferiti sul piano concettuale perderebbero gran parte del loro valore emotivo.

Simboli e immagini come scorciatoie. L’euristica cognitiva

A questo punto occorre chiedersi quale potrebbe essere questa specifica funzione cognitiva di cui si è accennato fin ora e l’idea qui proposta tenta di giustificare la tendenza psicologica al simbolico, facendo riscorso all’idea di euristica illustrata da Kahneman in seno al cognitivismo evoluzionistico (Kahneman, trad. it., Serra 2012).

Le euristiche sono strategie acquisite dal cervello nel corso dell’evoluzione, esse agiscono visceralmente nel pensiero grazie alla funzione intuitiva che pur non fornendo al soggetto, risposte precise ed ottimali come invece è in grado di fare la funzione analitica, possiede un enorme vantaggio in termini di costi e benefici: permette un problem solving molto rapido in cui viene generata una risposta non ottimale ma abbastanza sufficiente e adeguata a risorse limitate, per arrestare il processamento d’informazioni, risparmiando quindi considerevoli costi in termini di tempo ed energia.

L’euristica cognitiva funziona per mezzo di un sistema chiamato sostituzione dell’attributo, che avviene senza consapevolezza. In base a questa teoria, quando qualcuno esprime un giudizio complesso da un punto di vista inferenziale, risulta essere sostituito da un’euristica che è un concetto affine a quello precedente, ma formulato più semplicemente. Le euristiche sono, dunque, escamotage mentali che portano a conclusioni veloci con il minimo sforzo cognitivo e funzionano come una scorciatoia mentale permettendo di avere accesso a informazioni immagazzinate in memoria

(Kahneman e Frederick, 2002).

Kahneman non affronta direttamente i processi di simbolizzazione, poiché le euristiche sono descritte come schemi mentali generali, non ascrivibili direttamente al modello psicoanalitico, incentrato invece sul valore specifico dei significati creati da un inconscio mitopoietico. Così, da un lato ci troviamo immersi nel suggestivo mondo della psicologia classica, fatta di archetipi, paure tormenti ed eroi, dall’altro, cominciamo a conoscere i macchinosi processi cerebrali, molto più controllabili degli assiomi psicoanalitici, meno inquietanti, ma con l’ovvio problema di essere strutture vuote a cui è difficile attribuire un senso e un significato. L’obiettivo è quello di favorire l’incontro tra il paradigma cognitivo dell’elaborazione dati e quello psicoanalitico (o meglio, estetico) della creatività simbolica, dimostrando che quest’ultima può essere considerata proprio una modalità euristica utile dal punto di vista del costo energetico e cognitivo dell’organismo. Kahneman pur non parlando esplicitamente di simboli, distingue due sistemi cognitivi: quello analitico, pigro, lento ma tendenzialmente preciso, e quello intuitivo che è fulmineo, spesso molto produttivo ma non garante di esatta informazione (Kahneman, trad. it Serra 2012).

Già a questo primo livello di spiegazione è facile intravedere una certa somiglianza di famiglia tra la proprietà simbolica e la categoria mentale dell’intuitivo. Inoltre egli definisce le euristiche così:

- escamotage di accesso alle informazioni in memoria

- tecniche di sostituzione

- sistemi emotivamente carichi

- schemi che fanno uso di memoria associativa in cui l’informazione ignota viene sostituita da una disponibile che ne è affine per rappresentazione e similarità

Si tratta di definizioni che lasciano ben pochi dubbi riguardo alla compatibilità tra le euristiche e le simbolizzazioni, in quanto tutte le citate proprietà sono attribuibili anche a quest’ultime.

Persino nelle teorie sulle euristiche della matematica di George Poyla si legge di uno stretto legame tra il problem solving e la rappresentazione (Pòlya 1975):

- Provare a fare un disegno quando si ha difficoltà nel comprendere un problema

- Provare ad esaminare un esempio concreto nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un problema molto astratto

(torna anche qui il discorso su l‘immagine)

L’euristica ha come caratteristica principale la rapidità di esecuzione e si vuole sostenere in queste pagine che anche la simbolizzazione sia una un’euristica e che la funzione sia la stessa: risparmiare tempo, velocizzando l’elaborazione dell’informazione che se non fosse simbolica ma concettuale richiederebbe costi maggiori in termini temporali. Per fare un esempio, la media delle fasi oniriche vissute in una notte è di 112 minuti (Jovanović U. J,1975) e ogni fase REM dura in media 20 minuti, senza addentrarci in questioni neurobiologiche immaginiamo che l’elaborazione dati nella fase onirica non superi una certa soglia temporale e che questa soglia potrebbe essere relativamente piccola.

Un individuo vive una vita frustrante, condizionata dalle aspettative altrui, una vita che fatica a essere autonoma, il signor x si sente sottomesso e vorrebbe sentirsi finalmente libero.

Quante emozioni! Tutte messe al punto giusto e sistematizzate in un’espressione coerente. Però, una proposizione, un pensiero più o meno articolato, è formulabile in tempi più ampi rispetto alle immagini e al linguaggio metaforico, insomma appare uno scarto tra la breve intensità di una sensazione e la lunga successiva concettualizzazione, uno scarto compensabile solo con il simbolo:

Mi sento immobilizzato da catene di ferro mentre io sto qui e sogno di volare.

Prima si faceva l’esempio del sole come metafora di forza. C’è un modo altrettanto veloce di spiegare cosa è la forza?

Energia fisica, vigore, capacità di resistenza, sopportazione, determinazione. Si tratta a loro volta di categorie così astratte che per essere comprese necessitano il rimando a ulteriori enti linguistici:

Energia: efficienza psicofisica

ma che vuol dire efficienza? Che vuol dire psicofisico?

Resistenza: saper contrastare determinati effetti

Ma il contrasto a sua volta è un’opposizione ecc.

In tutti questi casi il passo dal concetto alla sensazione denotata implica fasi molto lente, in cui il contenuto emotivo con il tempo rischia di essere troppo diluito.

Sole = forza

Sintetizza in un solo atto informativo il modo in cui mi sento: non mi sento efficiente, mi sento proprio forte come la luce del sole!

Quest’idea sull’utilità cognitiva della rappresentazione simbolica, può fare luce anche sulla comprensione terapeutica delle emozioni: dichiariamo di soffrire per un motivo ed etichettiamo questo motivo con un concetto.

Possiamo immaginare una semiretta in cui sono disposti via via dei termini e in cui gradualmente si passa da parole con un referente diretto ad altre più astratte. Maggiore è la probabilità di accesso a termini concreti (attivati più direttamente da precisi circuiti sensoriali e quindi passibili di una rappresentazione meno simbolica), maggiore è la possibilità che la sofferenza sia innescata da quel motivo; mentre, inversamente, maggiore è la tendenza all’astrazione concettuale, più diventa alto il rischio di un’informazione erronea e di un motivo illusorio. Quest’ultimo infatti, implica rappresentazioni sostitutive per analogie e le seguenti simbolizzazioni risulterebbero compatibili con diversi schemi cognitivi, la causa reale sarebbe quella che ha un rapporto più diretto con l’immagine.

Un conto è credere di stare male per aver vissuto un abbandono, un altro è convincersi di stare male per un mancato riconoscimento professionale. La seconda categoria è molto più sfumata, è rappresentabile in mille modi diversi, è relativa alla cultura di riferimento ed è scomponibile fino al recupero di altri bisogni più specifici: autoaffermazione-identità- autostima- attaccamento.

A questo punto non solo si può finalmente dare forma alla sensazione iniziale ma si può anche capire che la frustrazione non era realmente imputabile alla professione. Semplicemente questa era un frammento segnico, un’interpretazione di significato parziale in cui si è investita l’intera esperienza interiore.

Tempistica quindi, come fattore determinante nello spiegare i processi cognitivi relativi al lavoro sulle informazioni, sul problem solving e dunque anche sulle rappresentazioni simboliche, intese come strategie informative e veloci.

Per quando riguarda le due problematiche successive (contenuti inaccessibili alla memoria e dissociazione), esse rimanderebbero a spiegazioni approfondite e a ricerche specificatamente cliniche che in seno a queste pagine e in base alle conoscenze fin ora ottenute, non è il caso di ampliare. Si propone comunque un abbozzo di ipotesi, con l’invito di approfondire ulteriormente tale modello per mezzo d’indagini sperimentali.

Rimozione o memoria implicita? L’impossibilità di verbalizzare e catalogare consciamente dati emotivi non categoriali

Ritorniamo alla seconda domanda che ci eravamo posti: Perché e secondo quali modalità, alcune esperienze emotive sono inaccessibili alla memoria? Si tratta di una risposta per niente esoterica all’interno delle scienze psicologiche, una teoria già da tempo riconosciuta, si è deciso di illustrarla (brevemente) solo per chiamarla a testimoniare contro il meccanismo di difesa e utilizzarla come argomento contro di esso.

La teoria sulle due memorie, esplicita (dichiarativa, conscia, consapevole) ed implicita (procedurale, corporea, automatica, inconsapevole), riesce da sola a fronteggiare la questione poiché è chiaro che non ricordare un evento non significa averlo rimosso ma vuol dire essere sprovvisti di memoria dichiarativa per accedere a quel contenuto, mentre però, il contenuto è presente ugualmente alla memoria, esiste, ma solo per mezzo del fattore mnemonico implicito.

Un arricchimento ulteriore della questione proviene dai contributi di Mauro Mancia che in Psicoanalisi e Neuroscienze spiega come le due memorie si sviluppino in fasi evolutive differenti e che mentre quella implicita è posseduta dalla nascita, la seconda si attiva dopo i due anni di vita. Dunque, la memoria precoce non è collegata in nessun modo alla rimozione seppur condizionante l’intera vita futura dell’adulto (Mancia, 2007).

Si obbietterà che la seguente ipotesi riesce a spiegare solo l’evento infantile, non recuperato consciamente dall’adulto ma cosa ne è delle esperienze traumatiche vissute in età matura e comunque non recuperabili consapevolmente? Già con Le-Doux nel 1996 possiamo provare a rispondere e anche in questo caso possiamo fare a meno del processo rimotivo: l’evento spiacevole o meglio l’evento emotivamente intenso, sarebbe in ogni caso mediato prima dalla memoria implicita. La valutazione di uno stimolo esterno o interno ad un trauma, sarebbe valutato prima dall’amigdala (coinvolta nella memoria implicita) rispetto all’ipotalamo (coinvolto nella memoria esplicita), si tratterebbe di una valutazione rapidissima e grossolana ( anche questa può essere letta come conferma del legame tra tempo, velocita e simbolico) e ciò comporta che la persona sia portata a rispondere in modo condizionato prima che possano intervenire modalità di controllo più raffinate come quelle corticali (LeDoux, 1996).

Dissociazione e abito mentale appreso

Ricapitolando, il modello fin qui esposto ha illustrato:

- come il vissuto psicologico non accessibile alla coscienza, non sia implicato da nessun meccanismo di difesa, ma piuttosto da un dislivello fisiologico tra i fattori emotivi e quelli razionali, dove essendo i primi a predominare, è inibita gran parte della memoria esplicita

- come di fronte all’impossibilità del ricordo cosciente siano possibili due modalità opposte di reazione, una vantaggiosa e l’altra no, simbolizzazione o dissociazione

Da cosa deriva la scelta di intraprendere una via e non l’altra? Abbiamo visto che con la Bucci il simbolo non scaturisce da rimozione ma il dissociato si, la risposta consueta sarebbe quindi che la scelta sia dettata dalla specifica resistenza che si metterebbe in atto.

In queste ultime pagine si cercherà di rispondere in modo alternativo all’ultimo quesito, debellando completamente dalla spiegazione tutti i resti mitici della difesa freudiana anche per il caso della dissociazione.

La prima considerazione da fare è che nell’elaborazione simbolica, nonostante l’impossibilità d’accesso al contenuto originario, è possibile l’accesso alla connotazione emotiva suscitata da tale contenuto; non si riconosce il fatto ma si riconosce l’emozione (che ne è l’aspetto primario ai fini dell’elaborazione psicologica), l’emozione è trasferita in rappresentazioni simboliche a lei consone, che le permettono l’adeguato sbocco energetico.

La dissociazione al contrario, sembra essere manchevole di questo tono emotivo, essa si caratterizza anzi, per essere emotivamente più neutra mentre invece è più densa di esperienze percettive primarie, non ancora elaborabili come emozioni (da qui la malattia psicosomatica), e non a caso, il disturbo di alessitimia (incapacità di riconoscere emozioni) è ampiamente connesso con il disturbo dissociativo somatico (Bucci 1997).

La menomazione emotiva non può essere simbolizzata, ma da cosa deriva? L’idea che si vuole sostenere parte dalla premessa del codice multiplo: Ogni esperienza psicologica è una sintesi tra diversi stimoli sensoriali inizialmente separati e lavorati da organi diversi.

Ora, s’immagina che tra questi stimoli, alcuni suscitino reazioni emotive forti e immediate, per esempio secondo LeDoux, gli stimoli mediati dall’amigdala, cioè quelli emotivamente carichi, sono percepibili prima che si attivino sistemi di controllo più raffinati (come quelli corticali) e prima ancora che venga portata a termine l’attività percettiva (LeDoux 1996). Da questa prospettiva sembra che moduli emotivi, moduli razionali e moduli sensitivi (per intenderci, quelli più propriamente subsimbolici), anche se in connessione, restano sistemi separati e abbastanza autonomi.

D’altro canto tra le varie unità sensoriali costituenti l’esperienza, alcune sono invece più specificatamente fisiche, percettive e sensitive a un livello più grossolano rispetto ad altre unità, e in questo caso l’elaborazione emotiva dello stimolo, appare mediata di molto da sensazioni fisiche primarie che attirano l’attenzione del soggetto maggiormente verso il corpo che verso la mente.

L’ipotesi è che non tutti i traumi siamo ematogeni, sembrerebbe un paradosso ma si vuol credere che un vissuto sia significativo per la persona anche se sprovvisto di carica emotiva.

Un trauma emotivamente intenso potrebbe essere quello provocato da stimoli sopraggiunti all’improvviso, verso cui l’individuo non può avere controllo e la reazione emotiva è scatenata prima ancora di percepire sensazioni fisiche. Un urlo improvviso mentre dormo, un terremoto, un pestaggio, tutto ciò che inneschi un’interpretazione immediata di fuga, pericolo ecc. Si tratta di esperienze a cui il soggetto non è abituato e a cui è costretto a rispondere emotivamente per interpretare cognitivamente segnali non riconosciuti.

Non tutti i traumi presentano queste proprietà. Alcuni non sono imprevedibili, non subentrano in modo violento e intenso, sono stimoli che vengono ripetuti nel tempo al punto che la persona li riconosce come familiari aspetti della sua quotidianità (nonostante l’elemento patogeno da cui sono connotati). Ripetuti abusi sessuali vissuti da un bambino da parte di un caregiver, ripetuti episodi di violenza… sono tutti casi in cui la componente emotiva è decisamente piatta, componente che si attiverebbe sono per innescare segnali di riconoscimento e che in queste circostanze sarebbe superflua poiché la persona, ormai abituata, riconoscerebbe il modello traumatico come normale.

Assenza di emozioni però, non vuol dire assenza di stimolazioni fisiologiche; l’esperienza in sé resterebbe comunque composta da stimoli sensoriali percepiti direttamente dal corpo e questi a differenza delle emozioni, restano esattamente dove sono entrati: nel corpo. Le percezioni non sono convertibili da una rappresentazione simbolica all’altra, solo le emozioni hanno questo vantaggio, da qui il motivo per cui le emozioni sono elaborabili positivamente con i simboli, mentre le percezioni fisiche restano relegate all’organico, incatenate al corpo e dissociate negativamente dalla mente.

L’assenza delle emozioni quindi, anche qui, non sarebbe imputabile a un meccanismo di rimozione bensì alla caratteristica tipica di alcune esperienze che sebbene traumatiche, si sarebbero infiltrate in modo così subdolo nella vita del soggetto che alla fine questo ci si sarebbe perfettamente abituato; e tali esperienze connotate più dal percettivo che dall’emotivo, non troverebbero altra via se non nella dissociazione.

Ecco presentata un’ipotesi di spiegazione alle problematiche connesse al fenomeno della rimozione, un’ipotesi primariamente basata sui processi di simbolizzazione intesi non più come maschere ma come euristiche necessarie a velocizzare i tempi di elaborazione cognitiva. L’assenza di memoria non più come rimozione ma come impossibilità di recuperare razionalmente vissuti emotivi che non hanno natura razionale; dissociazione non come difesa ma come risposta organica a eventi che essendo famigliari non innescano reazioni emotive intense, restano impressi solo nel codice corporeo non trasferibile in codici differenti.