Il sistema di accudimento: di cosa si tratta, quali sono le sue caratteristiche e come influenza il nostro comportamento?

Il sistema di accudimento ci guida nel fornire protezione e supporto ad altri individui che si trovano in uno stato di bisogno (Bowlby, 1982-1969).

Il

sistema di accudimento si attiva quando si è in presenza di qualcuno che sperimenta sofferenza o necessita di cure e protezione (Canterberry & Gillath, 2012; Gillath et al., 2005b). Per questo motivo il

sistema di accudimento è considerato complementare al

sistema di attaccamento in quanto

motiva le persone ad offrire aiuto, conforto e sostegno in risposta ai segnali generati dallo stato di bisogno di un’altra persona (Canterberry & Gillath, 2012, Karantzas & Simpson, 2015).

Le emozioni derivanti dall’attivazione di questo sistema sono ansia, compassione, tenerezza protettiva o colpa per il mancato accudimento. Il sistema si disattiva alla cessazione delle condizioni attivanti, quindi alla percezione di segnali di sollievo e sicurezza da parte dell’altro.

La relazione tra sistema di accudimento e sistema di attaccamento

Madre e bambino hanno entrambi un ruolo attivo nell’instaurare una relazione: essi sono alla costante ricerca di interazione, in particolar modo nelle prime fasi di sviluppo. Tale interazione è molto importante in quanto influenza lo sviluppo emotivo, cognitivo e quella che sarà la personalità adulta dell’infante. Come ogni altro tipo di interazione, le distinte attività dei partecipanti devono coordinarsi tra di loro ed è quindi necessario il contributo di entrambi per la buona realizzazione della stessa.

La relazione madre-figlio è essenziale dal punto di vista evolutivo in quanto salvaguarda la sopravvivenza del cucciolo e la conservazione della specie in generale per tutta la categoria dei mammiferi, ed è inoltre necessaria all’individuo umano in quanto struttura un pattern di relazione sociale che potrà essere adattato nelle fasi successive dello sviluppo nell’interazione con gli altri membri della stessa specie.

Entrambe le parti della diade nella relazione madre-figlio svolgono ruoli attivi nell’ambito della loro relazione. Studi recenti, hanno dimostrato la presenza di determinati meccanismi fisiologici che permettono al bambino di richiamare, in maniera quasi automatica, l’attenzione della madre (o caregiver) che a sua volta ha meccanismi fisiologici che, sempre automaticamente, le consentono di rispondere ai richiami e ai segnali del bambino.

Il bambino ha un ruolo attivo nell’instaurare una relazione grazie ad una dotazione genica, ovvero a schemi di comportamento innati, efficaci sin dalla nascita nel promuovere vicinanza e contatto con la madre. Data questa osservazione, l’attaccamento può essere considerato come una motivazione primaria del bambino, nonché un suo bisogno primario e non più una conseguenza del soddisfacimento di bisogni alimentari o fisici (Lis et al., 1999).

Anche la predisposizione all’ accudimento da parte degli adulti nei confronti dei bambini piccoli sarebbe legata a specifici patterns di attivazione cerebrale: recenti studi hanno dimostrato la presenza di meccanismi fisiologici innati, biologicamente basati, e reciproci che si attivano in maniera automatica nella madre, che risponde ai segnali del piccolo ma anche nel bambino che richiama la sua attenzione e vicinanza.

Nella specie umana, i bambini nascono in uno stadio di sviluppo meno avanzato rispetto ad altri animali, pertanto nei primissimi mesi, sono le madri a contribuire notevolmente a far sì che i piccoli rimangano vicini: siccome appunto il piccolo non è in grado di aggrapparsi, esse lo sorreggono offrendo in questo modo un contatto fisico, che fornisce a sua volta calore e affetto. Numerosi studi hanno evidenziato che questo contatto fisico (carezze, abbracci ect.) contribuisce, sin dalla nascita, allo sviluppo di attività come la respirazione, la vigilanza, le difese immunitarie, la socievolezza e il senso di sicurezza essenziali per un regolare sviluppo sessuale oltre che per la salute mentale del piccolo (Anzieu, 1985). Altro effetto sul funzionamento corporeo della relazione madre-figlio, dovuto al contatto fisico, è l’aspetto di termoregolazione: una madre riesce a mantenere la temperatura corporea del suo piccolo al pari di apparecchi da riscaldamento altamente tecnologici, nel momento in cui il figlio nudo ed asciutto viene posizionato pelle a pelle sul suo petto (Christensson, 1992).

Per quanto riguarda il bambino, seppur non abbia la capacità motoria di avvicinarsi alla madre o mantenersi presso di essa, viene al mondo dotato di numerosi strumenti che, fin dalla nascita, hanno la funzione di mostrare certi segnali differenziati che inducono in modo peculiare particolari tipi di risposta da parte di chi li cura: i più evidenti sono il pianto e il sorriso (Schaffer, 1998). Queste due forme di comportamento, che hanno l’effetto di far avvicinare la madre al bambino, vengono raggruppate da Bowlby, nella classe dei “comportamenti di segnalazione” in cui possiamo trovare anche altri comportamenti quali il richiamo e tutti i gesti classificabili come segnali sociali. Un episodio di pianto è uno stimolo in grado di attivare il Sistema Nervoso Centrale sia del bambino che lo produce sia dell’ascoltatore, creando uno stato di attenzione reciproca (Esposito e Venuti, 2009). Inoltre, rappresenta una ‘sirena biologica’ che, operando in larga misura come un rinforzo negativo (Barr et al.,2006; Soltis, 2004), riesce a modificare e attivare lo stato funzionale dei genitori, promuovendo prossimità e contatto con essi e in particolar modo con la madre, attivando il suo comportamento di accudimento (Bell and Ainsworth, 1972) e motivandola a rispondere prontamente e in maniera adeguata nutrendo il piccolo, proteggendolo o confortandolo (Venuti e Esposito, 2007).

La capacità materna di mettere in atto comportamenti di accudimento in risposta ai segnali del bambino promuove lo sviluppo della comunicazione: i bambini che piangono meno all’età di un anno, appunto grazie alla sensibilità delle loro madri, hanno maggiore probabilità di sviluppare altre strategie comunicative, quali ad esempio le espressioni facciali, gesti corporei e vocalizzazioni rispetto a quelli che piangono di più. Inoltre la reattività di un caregiver, svolge un ruolo importante nello sviluppo della personalità, temperamento e capacità cognitive e linguistiche del bambino (Esposito e Venuti, 2009).

E’ stato dimostrato che la risposta materna si attiva in maniera automatica e, per tale ragione, è possibile ipotizzare che l’evoluzione abbia permesso di sviluppare nelle donne, in particolare quelle in età fertile, particolari meccanismi fisiologici per percepire e rispondere appropriatamente al pianto.

Un recente studio ha evidenziato che nei padri che vedono i loro bambini in difficoltà, i livelli di testosterone si abbassano facendo risultare gli uomini, di fatto, maggiormente sensibili e pazienti: ne consegue uno stile di parenting associato ad un miglior sviluppo sociale, emotivo e cognitivo del bambino. Infatti, ridotti livelli di testosterone faciliterebbero l’ accudimento dei figli da parte del padre. Evolutivamente parlando, questo meccanismo sarebbe utile ad incrementare la risposta di accudimento del padre. Livelli di testosterone elevati, infatti, correlano con una maggiore propensione a mettere in atto comportamenti aggressivi, potenzialmente dannosi per l’incolumità fisica ma anche psicologica del bambino.

Come lo stile di attaccamento influenza l’ accudimento

Mikulincer e Shaver hanno suggerito che le differenze individuali nel sistema di accudimento possono anche essere concettualizzate come modelli di iperattivazione o disattivazione del sistema. Attraverso vari studi, hanno dimostrato che l’iperattivazione o la disattivazione del sistema di caregiving è associata a problemi nella regolazione di emozioni, impulsi e azioni dirette agli obiettivi e mette una persona a rischio di problemi emotivi e disadattamento (ad esempio, essere meno utili o mostrando minore cura e maggiore disagio nei vari contesti assistenziali).

Sebbene l’ accudimento e l’attaccamento siano sistemi comportamentali separati, e ogni sistema influisce sul comportamento in modo univoco, i due sistemi interagiscono nel modellare il comportamento delle persone ((Bowlby, 1969/1982; George & Solomon 2008; Mikulincer & Shaver, 2009).

Mentre esiste una tendenza naturale a fornire assistenza o dipendere dagli altri, l’interazione tra i due sistemi (Canterberry & Gillath, 2012; Gillath et al., 2005b) può far sì che le tendenze all’ accudimento vengano ignorate o soppresse dall’insicurezza degli attaccamenti (Kunce & Shaver, 1994). Pertanto, si ritiene che lo stile di attaccamento di una persona (cioè sicuro o insicuro) o di stato (significato di sicurezza o insicurezza) influenzi l’interazione tra i due sistemi comportamentali e i risultati di questa interazione (ad esempio, fornendo aiuto o meno).

L’interazione tra i due sistemi è ancora più complicata in quanto un caregiving (principalmente durante l’infanzia) può influenzare lo sviluppo dello stile di attaccamento. Pertanto, la cura sensibile e di supporto per i caregiver primari è probabile che si traduca in un attaccamento sicuro, che può facilitare la capacità di un individuo di mettere in atto un accudimento sensibilie e supportivo. Viceversa, scarsi sensibilità e supporto possono portare a uno stile di attaccamento insicuro, che è noto per essere associato a scarsa capacità di accudimento nell’età adulta. Come risultato, gli individui sviluppano un modello di comportamento che riflette la scarsa sensibilità del caregiving, imparando a fornire aiuto con una modalità distante e fredda, o controllante e invadente (Collins & Feeney, 2000; Kunce & Shaver, 1994). Nello specifico, l’attaccamento sicuro facilita uno stile di caregiving caratterizzato da elevata prossimità, sensibilità e reattività; uno stile di caregiving evitante invece predispone a un accudimento più controllato e distante caratterizzato da scarsa prossimità e sensibilità; e infine uno stile di caregiving ansioso è collegato a uno stile di accudimento compulsivo, invadente e incoerente, scarsamente sensibile al reale bisogno dell’altro. Ciò suggerisce un legame evolutivo tra attaccamento e caregiving (ad esempio, Kestenbaum et al., 1989).

L’ accudimento invertito

Nell’uomo, secondo Bowlby (1969, 1973, 1979, 1980, 1988), esiste una tendenza innata a ricercare la vicinanza con la figura d’attaccamento in situazioni di pericolo, stress e solitudine. Il comportamento d’attaccamento si attua come ricerca attiva della figura di riferimento che accudisce e protegge. Nel tempo le modalità con le quali si entra in relazione con le figure d’attaccamento, inizialmente la madre, si stabilizzano e tendono a generalizzarsi, formando schemi cognitivi interpersonali, che Bowlby chiama Modelli Operativi Interni (MOI). Queste rappresentazioni apprese di sé, della relazione con l’altro e delle figure d’attaccamento s’innestano sulle componenti innate del sistema e costituiscono una caratteristica individuale che modella le relazioni interpersonali, portando alla strutturazione di uno specifico stile di attaccamento: sicuro, insicuro evitante, ansioso-ambivalente, disorganizzato.

Nell’ accudimento invertito il sistema di attaccamento subisce una distorsione patologica: i ruoli della madre e del figlio si invertono ed è la madre che riceve cure e protezione dal figlio. L’ accudimento invertito è comune nei casi in cui uno o entrambi i genitori vivono condizioni di sofferenza psicologica tale da ridurre la capacità di prendersi cura dei figli, come può accadere nel disturbo depressivo, nel disturbo bipolare o nella dipendenza da sostanze. In questi casi il bambino si ritrova ad essere premuroso, eccessivamente responsabile e accudente nei confronti del genitore sofferente.

L’ accudimento invertito è quel tipo di accudimento che Bowlby aveva già descritto negli anni ’50, in cui il bambino si “genitorializza”, comprende quali sono i bisogni del genitore e realizza che andare incontro ad essi, prendendosi cura dell’altro, è l’unico modo per essere pensato dalla figura di attaccamento. Tuttavia il costo di tale strategia si presenta sempre, nel presente o nel futuro, poiché la rabbia, la paura, la tristezza, vengono dissociate o negate in nome di uno scopo più alto, la salvezza del legame di attaccamento. Questa forma di auto contenimento difensivo (Winnicot, 1988) fa affrontare ai bambini che l’hanno sperimentato tutte le emozioni più dolorose o difficili da soli e conferma che è bene non fidarsi degli altri.

La felicità di un bambino passa attraverso il soddisfacimento, fin dai primi anni, dei suoi bisogni emotivi primari, che vanno dall’amore incondizionato dei genitori al rispetto del suo essere, dal riconoscimento di chiare gerarchie familiari al supporto nell’esplorazione del mondo esterno, dalla protezione all’empatia.

Tutti questi bisogni sono di solito assicurati dai genitori e dai familiari più stretti che forniscono al bambino una “solidità” di base che lo aiuterà ad affrontare la vita ed il mondo circostante senza eccessive paure.

È evidente che nel fenomeno dell’ accudimento invertito questi aspetti vengono del tutto o in parte disattesi: i ruoli del genitore e del figlio si invertono e sarà il bambino a fornire cure e protezione al genitore più debole.

I bambini che sperimentano tale forma di accudimento sono spesso percepiti all’esterno come “mini-adulti”, molto responsabili e attenti ai bisogni dei genitori. Spesso non destano preoccupazione e apparentemente l’infanzia sembra procedere per il meglio; tuttavia, negli anni, potranno manifestarsi sintomi anche gravi di ansia e depressione. La forza di questi sintomi sarà direttamente proporzionale al periodo di accudimento invertito: più breve sarà e maggiori saranno le possibilità che il bambino torni a funzionare secondo le modalità tipiche della sua età cronologica; più lungo sarà il periodo e maggiore sarà la possibilità di uno sviluppo distorto della sua personalità.

Un bambino in questa condizione può pensare che raccontare le proprie emozioni possa ferire in qualche modo i genitori, in quanto è per lui chiaro quanto essi non sia in grado contenerle e si sente quindi costretto all’autosufficienza, all’autonomia forzata, illudendosi o costringendosi a pensare di non avere bisogno degli altri.

A questo senso di onnipotenza contrappone una rappresentazione dell’altro non necessariamente malvagio, ma freddo e assente, poco affidabile e, soprattutto, immodificabile.

Lo schema disfunzionale primario tipico dell’ accudimento invertito è il seguente: “se desidero essere visto e ricevere cure, l’altro mi trascurerà e mi maltratterà e in questo caso sperimento un profondo senso di tristezza e solitudine”. L’immagine di sé che sottostà è quella di essere solo, non meritevole di cure e attenzioni, insignificante. Il coping conseguente è di autosacrificio: “nella vita per non sentirmi più così mi occupo degli altri, così forse potrò ricevere amore e cure”.

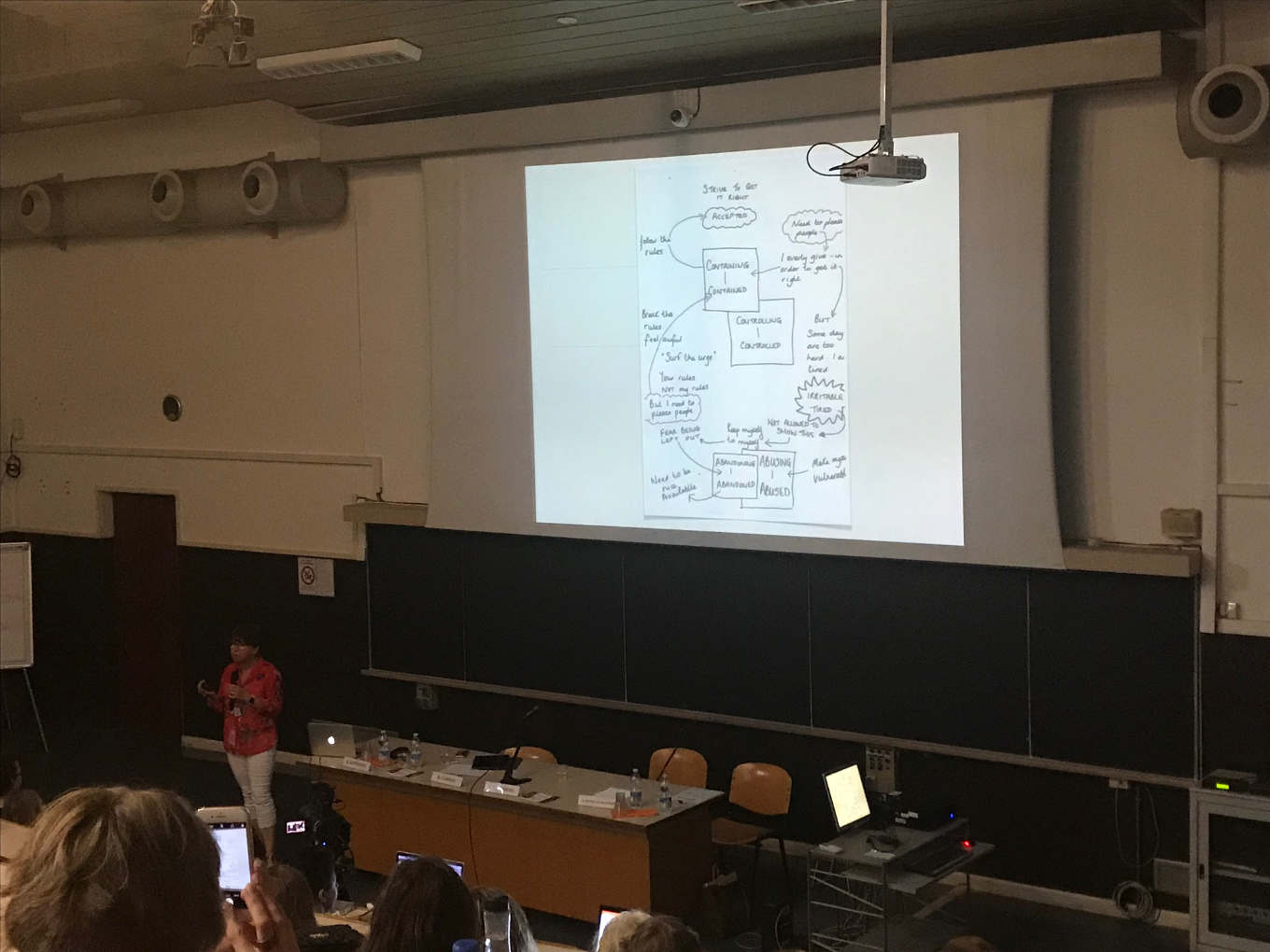

L’ accudimento invertito, che all’inizio è soltanto una difesa, un sistema di sopravvivenza funzionale alla miglior relazione possibile con l’adulto di riferimento, ben presto diviene un piano di vita: il piano di vita controllante, caratterizzato da ipermonitoraggio degli stati interni, rimuginio, perfezionismo, rigidità su regole di comportamento, controllo relazionale e diffidenza.

L’accettazione dei genitori e la formazione di rappresentazioni integrate di essi, è il solo passo che può permettere la formazione di un autoimmagine scevra dal senso di onnipotenza e piena della consapevolezza che tutti noi siamo umani imperfetti e, in quanto tali, abbiamo bisogno degli altri.

Strategia controllante-accudente e disorganizzazione dell’attaccamento

Numerose ricerche (Levendosky et al., 2006; Lyons-Ruth et al., 2005; Huth-Bocks et al., 2004) evidenziano che i bambini cresciuti in ambienti familiari violenti, testimoni di abusi perpetrati ai danni delle proprie madri, tendono a essere maggiormente esposti al rischio di subire violenze in età adulta.

Alla base di tale associazione sono identificabili diversi fattori causali.

In primo luogo, interagire con una madre picchiata e maltrattata, psicologicamente disorganizzata, costituisce un’esperienza traumatica per il bambino. La relazione genitore-figlio si realizza attraverso una serie di comportamenti contraddittori: la figura d’attaccamento è al contempo spaventata e spaventante. In una simile relazione il bambino non può far altro che strutturare rappresentazioni mentali incompatibili del genitore, fonte allo stesso tempo di protezione e di pericolo o paura (per pericoli esterni e invisibili). A queste rappresentazioni del genitore corrispondono rappresentazioni del Sé altrettanto molteplici e incompatibili. Per descrivere le possibili combinazioni di tali modelli operativi interni di Sé e dell’Altro molteplici, segregati o dissociati, Liotti utilizza il concetto di “triangolo drammatico” di Karpman, per cui in un rapporto diadico i due attori si scambiano i ruoli di vittima, persecutore e salvatore.

Il bambino in relazione con una madre abusata tenderà infatti a percepirsi, di volta in volta, come persecutore, ossia responsabile della paura o aggressività manifestate dalla figura di attaccamento; come vittima terrorizzata e impotente dell’aggressività del genitore; come salvatore, il bambino è un conforto e un’ancora di salvezza per la madre. L’attivazione di modelli operativi interni (MOI) contraddittori e incompatibili ostacola gravemente la sintesi mentale di un senso di sé unitario e coerente, impedendo anche il monitoraggio cognitivo delle emozioni relative a questi molteplici MOI, che restano segregati o dissociati dalla coscienza.

Altrettanto importante è il fatto di dover crescere con una madre violentata e traumatizzata, incapace di esercitare in maniera adeguata la propria funzione genitoriale. Le madri abusate si sentono donne inette e vulnerabili e presentano una forte disorganizzazione a livello psicologico. Tale visione negativa di sé le induce a considerarsi anche madri inadeguate, incapaci di gestire il proprio bambino e le spinge ad allontanarsi dalla relazione con il piccolo, a ritrarsi sul piano emotivo e ad agire comportamenti scarsamente responsivi rispetto ai bisogni espressi dal figlio. Uno stile parentale così trascurante spinge il bimbo alla strutturazione di un accudimento invertito nei confronti di queste madri così sofferenti.

Il bambino che si trova a interagire con una madre abusata non è pertanto messo nelle condizioni di potersi percepire come un soggetto competente e degno d’affetto; al contrario tende a maturare un’idea fortemente negativa di Sé, a vedersi come un individuo non amato e non amabile. In maniera complementare, il caregiver e l’altro tenderanno a essere visti come rifiutanti, trascuranti, non accessibili sul piano emozionale. Tali rappresentazioni di sé e del mondo rendono il bambino più vulnerabile alla violenza esponendolo al rischio di essere coinvolto in relazioni con partner abusanti in età adulta.

Due sistemi psicobiologici sembrano inevitabilmente coinvolti nella risposta al trauma: il sistema di difesa e il sistema di attaccamento.

La disorganizzazione dell’attaccamento infatti può essere spiegata dal conflitto tra questi due sistemi motivazionali interpersonali (SMI).

Questi due SMI in situazioni di pericolo, come l’esposizione ad un evento traumatico, agiscono in sinergia: nel momento in cui la protezione è garantita, il sistema di attaccamento si attiva con successo inibendo quello di difesa; in caso contrario l’attivazione del sistema di difesa sarà abnormemente protratta provocando l’alterazione della regolazione delle emozioni e dei significati personali, nonché sintomi dissociativi e la formazione di Modelli Operativi Interni (MOI) insicuri o meglio multipli caratterizzanti l’attaccamento disorganizzato.

Nell’attaccamento disorganizzato il sistema di difesa e quello di attaccamento entrino in conflitto, creando una situazione di fright without solution (paura senza sbocco). Di conseguenza la Figura di Attaccamento (FdA) è tanto fonte quanto soluzione della paura del bambino e viene rappresentata allo stesso tempo come vulnerabile, minacciosa e protettiva. Analoga è la rappresentazione di sé: salvatore, persecutore e vittima della FdA, ma anche salvato da essa. Emerge dunque una frammentazione delle rappresentazioni di sé-con-l’altro (compartimentazione) e un’esperienza cosciente di tipo dissociativo (alienazione).

Ma il dato scientifico ancor più interessante riguarda lo sviluppo intorno ai 3-6 anni di età delle cosiddette strategie controllanti, create per proteggersi, nella relazione, da caos, impotenza e paura che caratterizzano la disorganizzazione (Liotti e Farina, 2011b).

Mediante la strategia controllante-punitiva i bambini cercano di organizzare i comportamenti di relazione col caregiver attraverso atteggiamenti ostili, coercitivamente dominanti o sottilmente umilianti. Risulta evidente come in questo caso si attivi il sistema motivazionale di rango al posto del sistema di attaccamento (Solomon, George, 2011).

Nella strategia controllante-accudente il bambino mostra, al contrario, condotte apertamente consolatorie e protettive nei confronti del genitore vulnerabile e palesemente sofferente per traumi o lutti irrisolti. In tal caso, appare chiaro come si attivi il sistema di accudimento in sostituzione del sistema di attaccamento (attaccamento invertito) (Solomon, George, 2011).

Infine, esisterebbero altre possibili varianti in cui è il sistema sessuale a vicariare le funzioni del sistema di attaccamento e altre in cui la strategia controllante-accudente richiede l’assunzione di un ruolo subordinato nel sistema di rango (Liotti, 2011). Tali strategie controllanti possano essere considerate delle strategie “difensive”, poiché riducono la possibilità che il MOI disorganizzato emerga alla coscienza nella maggior parte delle situazioni quotidiane che possono risvegliare il sistema di attaccamento, preservando in tal modo il bambino dall’esperienza dissociativa. Tuttavia, di fronte a un’intensa attivazione del sistema di attaccamento, si assiste ad un collasso delle strategie difensive e al riemergere del MOI frammentato e drammatico e quindi della dissociazione (Liotti, 2004, 2011). Gli eventi che inducono il collasso delle strategie controllanti sono gli antecedenti relazionali della comparsa di sintomi dissociativi nell’adulto che viene da una storia di attaccamento disorganizzato e di trauma complesso.

Scala del sistema di accudimento

Per valutare il sistema di attaccamento è possibile utilizzare anche questionari self report; di seguito ne riportiamo un esempio al fine di esplicitare le domande volte a valutare le caratteristiche di questo sistema nell’individuo. Gli items sono classificati su una scala di tipo Likert a 7 punti che va da: 1 = Forte disaccordo a 7 = Molto d’accordo.

Nel seguente questionario, siamo interessati al modo in cui di solito ti senti, pensi e agisci quando sei coinvolto nell’aiutare altre persone. Si prega di leggere ogni dichiarazione e indicare la misura in cui si è d’accordo con esso.

Elementi di disattivazione

1. Quando vedo persone in difficoltà, non mi sento a mio agio nel saltare per aiutare.

3. A volte sento che aiutare gli altri è una perdita di tempo.

5. Spesso non presta molta attenzione al disagio o al disagio delle altre persone.

7. Non investo molta energia cercando di aiutare gli altri.

9. Pensare di aiutare gli altri non mi eccita molto.

11. Non sento spesso l’impulso di aiutare gli altri.

13. Non ho problemi ad aiutare le persone che sono in difficoltà o in difficoltà.

15. Quando noto che qualcuno sembra aver bisogno di aiuto, spesso preferisco non essere coinvolto.

17. È difficile per me avere un grande interesse nell’aiutare gli altri.

19. Mi sento a disagio quando mi viene richiesto di aiutare gli altri.

Elementi di iperattivazione

2. Quando aiuto le persone, sono spesso preoccupato che non sarò bravo a farlo.

4. Quando non sono in grado di aiutare una persona in difficoltà, mi sento inutile.

6. Mi sento male quando gli altri non vogliono il mio aiuto.

8. A volte cerco di aiutare gli altri.

10. Quando le persone non vogliono il mio aiuto, mi sento ancora costretto ad aiutare.

12. Spesso mi preoccupo quando penso che nessuno abbia bisogno del mio aiuto.

14. Sono spesso preoccupato di avere successo quando cerco di aiutare gli altri che hanno bisogno di me.

16. Quando decido di aiutare qualcuno, mi preoccupo di non essere in grado di risolvere il problema o di alleviare il disagio della persona.

18. A volte mi preoccupo che cercherò di aiutare gli altri.

20. A volte sento di intromettermi troppo mentre cerco di aiutare gli altri.