La triade abuso emotivo-freezing-anoressia nella individuazione degli eventi traumatici nascosti

La triade abuso emotivo-freezing-anoressia è molto frequente e rimanda ad esperienze traumatiche precoci, correlate a stili comunicativi patologici delle figure parentali. In particolare, l’alternanza fra manipolazione psicologica e neglect attuata durante l’infanzia produce effetti devastanti sull’alimentazione e sul corpo delle bambine.

Caratteristiche dell’abuso emotivo

L’

abuso emotivo, secondo la National Association of Adult Survivors of Child Abuse, è una delle forme di “

abuso all’infanzia” (Montecchi, 1998). Essa prevede l’utilizzo sistematico di comportamenti in grado di dominare la sfera affettiva e di influire negativamente sulle

emozioni e sull’

autostima, privando il

bambino delle cure e della protezione di cui necessita. I genitori, anziché offrire vicinanza ed

empatia, negano i bisogni affettivi e costantemente invadono gli spazi psicologici e fisici del figlio. Si può parlare di “

traumi nascosti” (Lyons-Ruth et al., 1999) qualora si creino condizioni invisibili di trascuratezza rispetto ai bisogni fondamentali del bambino di sicurezza, di riconoscimento, accompagnate da disregolazione comunicativa da parte delle figure parentali.

I danni allo sviluppo cognitivo ed affettivo sono, purtroppo, sottostimati, in quanto la prevaricazione psicologica è comunemente considerata molto meno grave rispetto alla violenza fisica.

L’abuso emotivo avviene prevalentemente attraverso accuse, insulti e critiche, minacce, svalutazione e manipolazione e mediante forme di trascuratezza nei confronti dei bisogni psicologici, accompagnate da rifiuto dichiarato e da isolamento fisico del bambino, soprattutto in caso di disobbedienza (neglect).

A questo proposito, la Psicoanalista J. G. Goldberg, nella sua opera The dark side of love (1993), ha analizzato le tendenze autoaggressive precoci, in particolare nella bambina, come una forma di reazione alla manipolazione psicologica messa in atto sistematicamente da parte di uno o di entrambi i genitori, mediante stili di comunicazione patologici.

L’azione manipolativa è esercitata in tre tempi, secondo un modello di comportamento ripetitivo e continuativo. In un primo momento viene intenzionalmente provocata rabbia attraverso la continua frustrazione delle richieste di ascolto; in un secondo momento viene bloccata l’espressione della ostilità, determinata dalla frustrazione, attraverso il linguaggio verbale oppure attraverso il linguaggio non verbale (sguardi, espressioni del viso, pianto), paralizzando qualsiasi forma di protesta emotiva, con la conseguenza di favorire, in un terzo momento, il progressivo spostamento dell’ira, indirizzata originariamente al genitore o ai genitori maltrattanti, sul corpo.

La “invalidazione emotiva” è, quindi, il vero focus del problema (Waller, 2007): chi subisce abuso emotivo percepisce la condizione psicologica personale minimizzata o trattata con indifferenza e, pertanto, si abitua a percepire sempre meno i propri bisogni fisici e a considerare il corpo come luogo scenico di rappresentazione dell’abuso emotivo, mediante la diafanizzazione anoressica come strategia per la sopravvivenza.

Secondo J. G. Allen (2008),

la fin troppo comune copresenza di abuso e di trascuratezza (indisponibilità psicologica) è traumatizzante perché lascia il bambino emotivamente solo con stati emotivi insopportabili che egli non è in grado di regolare.

Abuso emotivo e trauma

L. Terr divide le esperienze traumatiche in Tipo I e Tipo II e Tipo Misto I e II.

Per trauma di Tipo I si intendono episodi di solito causati da eventi circoscritti e inaspettati, come terremoti o disastri ambientali.

Fanno parte dei traumi di Tipo II gli abusi fisici, sessuali, emotivi prolungati nel tempo: dopo il primo episodio traumatico inaspettato, il succedersi di altri episodi crea una predisposizione mentale che mobilita tentativi di preservare la mente mediante particolari difese e strategie di coping come negazione, rimozione, dissociazione, identificazione con l’aggressore e aggressione rivolta contro di sé, con conseguenze drammatiche sullo sviluppo emotivo ed affettivo. A queste difese psicologiche si aggiunge una modalità di reazione fisica definita freezing (congelamento), frequente nei rettili e nei mammiferi superiori, in presenza di un grave pericolo. Essa provoca un distacco dalle modalità di comportamento attacco/fuga e può indurre perfino amnesie dissociative rispetto ai vissuti che accompagnano gli eventi traumatici, con conseguente difficoltà nella elaborazione dell’esperienza (Liotti-Farina, 2011).

Secondo la Teoria Polivagale di S. Porges (2018), il circuito dorsovagale del sistema nervoso autonomo responsabile del freezing è collegato con la regolazione dei processi vegetativi e del funzionamento degli organi posti al di sotto del diaframma (stomaco, intestino tenue, colon e vescica). Nei mammiferi superiori questa condizione di immobilizzazione è collegata a perdita del senso di controllo ed a ottundimento mentale, accompagnati da tristezza, disgusto, imbarazzo e paura. Quando il circuito dorsovagale è attivo, si produce un rallentamento delle risposte muscolari e scheletriche, con riduzione dell’apporto di ossigeno. Inoltre lo stato dorsovagale si associa frequentemente a condizioni depressive.

Il passaggio inverso da uno stato dorsovagale ad una attivazione del sistema simpatico (dall’immobilizzazione alla mobilizzazione del corpo) è difficile: il sistema nervoso autonomo è configurato per abbassarsi rapidamente in caso di necessità, non altrettanto facilmente per risalire qualora subentri uno stato di sicurezza. Il sistema nervoso di una bambina che ha subito un trauma emotivo rimane intrappolato nello stato continuo di allerta dorsovagale, come se il pericolo fosse sempre imminente, con conseguenze inevitabili per quanto concerne la percezione dello stimolo della fame e la ricerca del cibo.

Incidenza dell’abuso emotivo nel disturbo del comportamento alimentare

Le ricerche condotte in tempi recenti a livello internazionale affrontano sempre più frequentemente la correlazione fra abuso infantile e comparsa di DA (Disturbo Alimentare), spesso a carattere recidivante.

A. Vajda (2013) si è particolarmente interessata al ruolo esercitato dall’abuso emotivo e dal neglect nella genesi dei disordini alimentari (anoressia e bulimia). La psicologa ha lanciato un segnale d’allarme sulla possibilità che la disregolazione emotiva, conseguente al trauma, diventi nel tempo una modalità comunicativa abituale del malessere.

Secondo M. Teicher (2003), il neglect o altri maltrattamenti psicologici determinano una cascata di risposte allo stress che organizzano il cervello secondo uno specifico assetto selezionato per facilitare la sopravvivenza in un ambiente pericoloso, caratterizzato dalla deprivazione e dalla lotta. Tale sviluppo alterato è costoso poichè viene associato ad un incremento del rischio di sviluppare seri disordini psichiatrici ed è comunque portatore di disadattamento in situazioni maggiormente favorevoli.

Inoltre stress conseguenti ad eventi traumatici provocano una riduzione volumetrica della porzione ippocampale sinistra che comporta un difetto nella codifica e nell’immagazzinamento di informazioni spaziali, temporali e semantiche nella memoria esplicita (Zennaro, 2011).

Nei casi più gravi si determina una vera e propria dissociazione somatoforme, vale a dire una disgregazione della memoria, della coscienza e dell’identità corporea, al punto che le stesse funzioni corporee possono essere sottoposte a dissociazione.

In alcune bambine, la tendenza autodistruttiva mediante la restrizione alimentare dovrebbe essere diagnosticata non solo come DCA, ma anche come precoce DTS (Disturbo traumatico dello sviluppo) (Van Der Kolk, 2014), da collocare nell’area di ricerca che ultimamente sta indagando le conseguenze a lungo temine dei traumi psicologici sulla maturazione di alcune strutture cerebrali e sull’affettività.

Abuso emotivo ed anoressia

Secondo R. Matrullo, (2005)

il corpo si colloca al confine tra gli oggetti esterni e gli oggetti interni, è un mezzo comunicativo e relazionale essenziale, è il luogo dove si situa la costruzione dell’immagine di sé, ma è anche il luogo dell’Altro, il rappresentante dei genitori dell’infanzia.

Secondo Kestemberg (1972), alla formazione dell’assetto psicologico del figlio contribuisce in maniera preponderante l’organizzazione psichica dei genitori. Così la qualità delle interazioni di cui il bambino è stato oggetto si riflette nelle modalità di investimento della bambina sul proprio corpo (Jeammet e Corcos, 2002). L’abuso emotivo interrompe la costruzione della relazione di fiducia con la coppia parentale e il corpo, oggetto di neglect da parte dei genitori, viene sempre meno amato dalla bambina che disinveste progressivamente la cura di sé, a vantaggio di più opportune reazioni difensive.

La anoressica ha paura di essere metaforicamente inghiottita (e, per questo, non riesce ad inghiottire); può unicamente difendersi bloccando qualsiasi reazione (freezing) per diventare un bersaglio minuscolo e lasciando totalmente ai genitori l’occupazione di uno spazio fisico che prima lei stessa occupava.

Anche gli studi transculturali di H. Ullrich (2017) considerano la passività femminile come fattore di protezione nei contesti familiari di abuso fisico e psicologico, in particolare per le donne che vivono nell’India meridionale.

L’anoressia potrebbe essere parzialmente superata dopo l’adolescenza, grazie ad un parziale distacco dalla famiglia e ad un aumento degli spazi esterni di autonomia, ma è spesso recidivante perché le anoressiche mantengono i loro conflitti a livello latente. Solo poche ragazze riescono ad orientarsi precocemente verso un partner che sia l’opposto del genitore abusante, cioè capace di provare tenerezza e sentimenti profondi.

Poiché si tratta di un “trauma interpersonale”, la probabilità che permanga o si ripeta anche in nuovi e diversi contesti, in particolare nella scelta di partner disfunzionali, come coloro che presentano problemi di narcisismo, è quindi considerevolmente elevata e deve essere tenuta in seria considerazione. Lo Psicoanalista S. Ferenczi (1932), a questo proposito, cita una interessante metafora sugli effetti dei maltrattamenti:

Viene da pensare a quei frutti che la beccata di un uccello ha fatto maturare troppo in fretta e reso troppo dolci…

Infatti il Narcisista è stato spesso vittima, a sua volta, dei medesimi stili di abuso emotivo e di neglect da parte delle figure parentali, ma con l’interessamento di modalità di difesa opposte, come l’identificazione con l’aggressore. La compresenza degli stessi traumi emotivi in entrambi i partners predispone al ripetersi delle condizioni di abuso, con alto rischio di ritraumatizzazione e di ricomparsa/esacerbazione dei sintomi per l’anoressica.

Psicoterapia dell’anoressia conseguente ad abuso emotivo traumatico

I gravi traumi sono stati considerati da S. Ferenczi come eventi tragici che predispongono l’individuo alla ricerca di soluzioni estreme di adattamento, per evitare la morte.

Si tratta di comportamenti che hanno lo scopo di aiutare la persona ad uscire dalla condizione di pericolo: da una parte vi è la soluzione alloplastica che interviene per modificare le condizioni esterne al sé e dall’altra la soluzione autoplastica che spinge il soggetto a modificare se stesso, mediante la dissociazione di parti del Sé o attraverso tentativi di autodistruzione. Secondo l’Autore, le parti dissociate possono essere proiettate su una figura immaginaria, modellata sulla personalità del soggetto, che assume il nome di Orpha. Orpha è una figura soccorritrice dei bambini abusati che si assume il difficile compito di

sostituire la morte con la follia. (Ferenczi, 1932)

La follia può diventare una soluzione conservativa che tende a ricercare un parziale adattamento all’interno di una situazione senza via uscita.

Nei momenti di forti difficoltà, a cui il sistema psichico non è preparato, o in presenza di grave distruzione di organi particolari (nervosi o psichici) o delle loro funzioni, si risvegliano forze psichiche primitive che cercano di assumere il controllo della situazione perturbata. Nei momenti in cui il sistema psichico viene meno, l’organismo comincia a pensare. (ibidem, p. 52)

Nel caso dell’abuso emotivo, l’esclusione dei sentimenti originari di ostilità e il divieto genitoriale di piangere il dolore di sentirsi maltrattati lasciano spazio ad un corpo che vive profondamente il trauma e ad una mente che si rifiuta di mentalizzare la sofferenza per non impazzire.

L’abuso psicologico, fra tutte le diverse tipologie,

incide forse più direttamente sulla mentalizzazione, in quanto si tratta di un attacco diretto alla mente. (J.G. Allen, 2008)

Per l’anoressica, che ha subito un attaccamento traumatico, diventa indispensabile riportare alla luce ed accettare gli impulsi ostili indirizzati originariamente verso le figure parentali, allo scopo di interrompere le azioni distruttive fino a quel momento deviate sul corpo.

Tale abilità deve essere insegnata da un terapeuta capace di mentalizzare i propri vissuti e di fornire al paziente un attaccamento sicuro, compito difficile per le resistenze messe in atto, nel transfert, dalla paziente non abituata alla disponibilità psicologica dell’Altro.

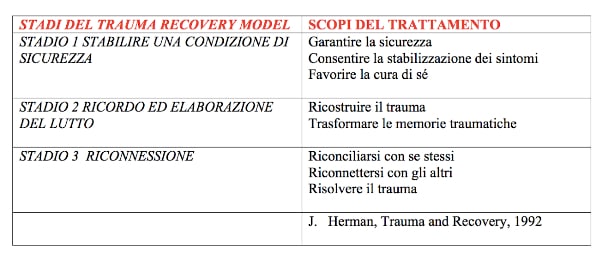

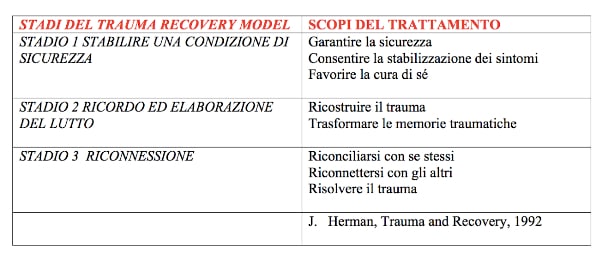

Ricostruire il trauma: Trauma Recovery Model di J. Herman

Si tratta di un percorso che identifica specifiche modalità di trattamento sintonizzate con i tempi di autoregolazione della paziente. L’intervento psicoterapeutico sul trauma e sull’anoressia viene attuato secondo un modello a tre stadi. (v. tab.1 – in Italiano) oppure (Fig. 1 – in inglese).

Tabella 1 – Modello a tre stadi

Figura 1 – Modello a tre stadi

Stadio 1 – Stabilire una condizione di sicurezza

In seguito ad insieme di traumi emotivi, l’anoressica ha sviluppato una neurocezione alterata, nel senso che possiede una percezione inappropriata dell’ambiente a livello corporeo e ha sempre l’impressione di essere in pericolo. Anche un semplice cambiamento nel tono di voce del terapeuta può essere scambiato per disapprovazione. E’ importante considerare la prosodia come importante indicatore di accettazione, al fine di generare un senso di sicurezza e condurre la paziente verso la calma e il lento abbandono della modalità di freezing.

Attraverso il “limited reparenting”, il terapeuta cerca di contrastare l’influenza negativa dello stile genitoriale mediante il contatto oculare che diventa uno strumento essenziale per soddisfare i bisogni inappagati dell’infanzia e per la costruzione di un relazione terapeutica di fiducia. E’ importante operare un costante confronto fra la situazione traumatica e la nuova situazione di cura, attraverso un graduale ascolto empatico. Nel setting, occorre dare spazio alla trasmissione di sensazioni corporee che favoriscano un processo di co-regolazione degli stati emotivi.

Training autogeno (Schultz, 1932) ed esercizi di respirazione migliorano la neurocezione e la percezione del corpo in stato di rilassamento. S. Porges sottolinea l’importanza di riportare il paziente a sintonizzarsi con i propri vissuti somatici e con le emozioni ad essi collegate per uscire dallo stato dorsovagale ed iniziare a percepire diversamente il bisogno di nutrimento, primo step per una adeguata cura di sé. E’ opportuno far fluire l’energia dirigendola verso l’alto e l’esterno (far alzare in piedi la persona, farla spingere o afferrare qualcosa, stimolare braccia e gambe, assecondare i movimenti, anche molto piccoli, di reazione attiva).

Stadio 2 – Ricordo ed elaborazione del trauma

Si tratta di uno stadio estremamente delicato da affrontare, in particolare per la possibile comparsa di pensieri intrusivi e di trigger durante l’arco della giornata. Il temine “trigger” indica il grilletto metaforico che scatta di fronte a determinati stimoli in grado di risollevare un ricordo traumatico, sotto forma di fotogramma, che sollecitano sofferenza e dolore già provati durante l’infanzia. Il rischio di interruzione della terapia in questa seconda fase è veramente elevato, per la sofferenza alla quale la paziente è nuovamente esposta. Lo Psicoanalista S. Bolognini (2008) sostiene che chi è stato vittima di neglect possa tentare di trasferire i propri vissuti di inadeguatezza e di indegnità sul terapeuta, attraverso un meccanismo di difesa definito ”identificazione con l’esclusore”, in modo da impedire l’accesso al trauma e far percepire “da dentro” tutta la sofferenza provata nella relazione con le figure parentali.

a) Schema Therapy e Imaginery Rescripting

Nella Schema Therapy di J. Young, (2004), indicata come psicoterapia cognitiva anche per l’anoressia, viene approfondita l’analisi di schemi maladattivi precoci (Mode), intesi come insieme di ricordi, pensieri, emozioni e sensazioni, appresi durante l’infanzia a contatto con figure parentali maltrattanti.

Nel caso di abuso emotivo, agli schemi disfunzionali di abbandono, deprivazione, dipendenza e sottomissione corrispondono specifiche credenze disfunzionali che orientano la crescita verso la percezione di un mondo negativo dal quale difendersi.

Nella vita adulta, di fronte a determinati stimoli, si riproducono automaticamente i medesimi schemi disfunzionali che innescano, a loro volta, determinati stili di coping.

Quindi, l’obiettivo della Schema Therapy sarà quello di correggere e di trasformare uno schema maladattivo in uno schema più adeguato, con l’intento di facilitare anche l‘apprendimento di nuove strategie di adattamento e di stili di coping più consoni. Per raggiungere questo obiettivo, occorre riportare alla luce le memorie d’abuso mediante la rivisitazione degli eventi e la ricostruzione del trauma.

La tecnica di esposizione “Imagery Rescripting” è una strategia esperienziale della Schema Therapy che facilita il recupero dei ricordi e la riscrittura/ridefinizione di un nuovo finale da attribuire all’evento traumatico. Lo stesso Psicoterapeuta si inserisce nella scena evocata mediante opportuni stimoli verbali, aiutando e difendendo la bimba rispetto agli attacchi genitoriali, in modo da attribuire un finale positivo e, soprattutto, diverso a quanto accaduto. Così la paziente recupera la presenza di un supporto emotivo e si allontana dalla propria immagine di vittima impotente.

b) Enactive Trauma Therapy

Secondo l’approccio di Ellert R.S. Nijenhuis, alcune persone sottoposte durante l’infanzia a gravi maltrattamenti e trascuratezza emotiva generano tre sottosistemi dissociativi prototipici denominate “parti”: Parte Apparentemente Normale, Parte Emotiva Fragile, Parte Emotiva Controllante. Le fobie che vengono sviluppate dalle parti dissociate l’una dalle altre mantengono i sintomi. La Enactive Trauma Therapy si fonda sull’assunto secondo il quale paziente e terapeuta rappresentano due sistemi organismo-ambiente che co-creano un mondo comune e si impegnano attivamente per curare e superare la dissociazione somatoforme, senza tuttavia far riferimento alla cognizione e all’elaborazione delle informazioni. Si prediligono le tecniche ipnotiche ispirate alle analogie e alle metafore di M. Erickson, con l’obiettivo di guidare la paziente anoressica verso la progressiva integrazione e simbolizzazione degli episodi traumatici, anche attraverso contatti fisici indiretti nel corso delle sedute (Nijenhuis, 2017). Il Terapeuta, definito Testimone tollerante, accompagna con calore empatico la sofferenza della paziente, aiutandola a rimanere nel tempo presente e a ristabilire una connessione emotiva con se stessa, con gli altri e con il mondo rappresentato nella traumatizzazione (Van Der Hart-Nijenhuis, 1999).

Fase 3 – Riconnessione

Qualora sia stata possibile la rielaborazione delle memorie traumatiche, nell’ultima fase della terapia il Terapeuta solleciterà la paziente a riconciliarsi con se stessa ed a provare sentimenti positivi rispetto alla propria cura, attraverso una psicoeducazione che consideri il corpo degno di amore. Il raggiungimento di una intimità con il proprio Sè predispone alla identificazione e alla trasformazione del proprio mondo emotivo, rendendo possibili nuove relazioni sane ed improntate ad una ritrovata fiducia.