Burnout: Stress lavorativo cos’è, da cosa è causato e quali conseguenze comporta

OPEN SCHOOL STUDI COGNITIVI

Cosa si intende con la parola “Stress”?

Una completa definizione potrebbe essere la seguente: “Reazione interna a stimoli interni ed esterni che producono un’attivazione fisiologica e uno sforzo emotivo, che mettono in moto risposte cognitive o comportamentali” (Westen, 2002).

Non si tratta di qualcosa di piacevole in quanto lo stress viene dalla persona percepito come qualcosa dalla difficile gestione, che compromette tranquillità ed equilibrio, causando poi una reazione sgradevole.

La cosa potrebbe essere anche abbastanza gestibile se lo stress facesse la sua comparsa in situazioni impreviste o comunque isolate dal quotidiano. Questo perché in tali casi si tratterebbe di fenomeni sporadici, e che stressano raramente. Di contro viene generalmente percepito come un autentico problema se a stressarci fossero le situazioni di routine, quegli eventi che fanno parte della quotidianità, che si è costretti ad affrontare per forza, dai quali diviene difficile sottrarsi.

Una di queste situazioni (di routine, frequenti e necessarie) potrebbe essere il lavoro.

Osservando le statistiche degli ultimi anni emerge che circa un lavoratore su quattro dell’Unione Europea soffre di stress legato all’ attività lavorativa (Eurostats Statistics, 2004).

Questi dati non sono trascurabili, e infatti tale questione è stata considerata meritevole di una regolamentazione negoziale definita a livello europeo e nazionale.

La normativa di riferimento, riguardante la valutazione dei rischi da stress, è il nuovo D. lsg 81 introdotto nell’Aprile 2008, il quale sancisce l’obbligo per il datore di lavoro, a tutela della salute dei lavoratori, di valutare i rischi da stress lavoro – correlato (Deitinger e all, 2009).

Questo però non sempre avviene, o meglio non avviene in misura articolata e soddisfacente, soprattutto nel contesto della nostra nazione (Galli, Mencarelli, 2011).

Ciò è in parte anche dovuto al fatto che, una volta appurato che il personale lavorativo è stressato, si tende spesso a intervenire al fine di risollevarsi dalle tensioni presenti, senza analizzare bene quelle che sono le reali cause che determinano stress. Detto in termini più semplici: non vi è un’adeguata prevenzione.

È inoltre da tener presente che spesso il cosiddetto stress viene concepito come un qualcosa di positivo, uno stimolo insomma. Questo perché lo stesso lavoratore, osservandosi a posteriori dopo aver superato la fase stressante, percepisce lo stress come un elemento importante che gli è in parte servito ad avere la carica giusta per dare il meglio di sé.

Di certo lo stress è fondamentalmente una stimolazione, e in termini di adattamento è funzionale e necessario; è la forza motrice che ci porta all’ azione senza la quale saremmo inermi e passivi (Galli, Mencarelli, 2011).

Ciò che invece è nocivo è lo stress prolungato, il cosiddetto “stress cronico”.

Volendo fare un’accurata analisi è possibile asserire che lo stress è un vero processo, e si articola in fasi (Bonetti, 2011). Tre passaggi, e nello specifico:

Allarme: l’organismo viene stimolato e si attivano dunque una serie di processi psicofisiologici (quali potrebbero essere la tachicardia, l’affanno).

Resistenza: l’organismo, percepiti i campanelli d’allarme, tenta di adattarsi e prova a normalizzare i sintomi fisiologici.

Esaurimento: se lo stimolo stressante persiste, nonostante i tentativi di fronteggiarlo, ne viene fuori uno squilibrio psicofisico, e la naturale capacità di adattamento viene a mancare.

In ambito lavorativo lo stress viene considerato come una difficoltà di adattamento reciproco, tra l’individuo e l’organizzazione, che comporta uno squilibrio tra le richieste organizzative e le risorse personali del soggetto di affrontarle.

Volendo dare una definizione più precisa, lo stress dovuto al lavoro è un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore (Minchie, 2002).

Quali potrebbero essere le cause che scatenano tale processo sul luogo del lavoro?

Non vi sono dei veri e propri fattori causali, in quanto ogni situazione va considerata in relazione con le peculiarità personologiche di ogni singolo individuo, poiché ciascuno di noi attribuisce ad ogni evento un significato soggettivo.

Comunque varie ricerche hanno messo in luce una serie di fattori scatenanti (Falco e all, 2010). Questi i principali:

Mole di lavoro eccessiva: se la quantità di lavoro è massiccia, il tempo per svolgere le varie mansioni è di conseguenza insufficiente. Ciò potrebbe causare stato di tensione o compiti svolti in modo sommario.

Incertezza nei ruoli ricoperti: ciò riguarda soprattutto quei casi in cui vi sono più persone a lavorare tra loro. Un’incertezza nei ruoli assunti potrebbe causare un’assenza di punti di riferimento a cui rivolgersi per le varie evenienze. Se gli incarichi non sono ben definiti la situazione lavorativa potrebbe non essere chiara, e l’andamento lavorativo risulterebbe poco lineare. A risentire poi le conseguenze di ciò sarebbe l’efficienza dell’intero gruppo di lavoro.

Pressione da parte dei superiori: spesso in un ambiente lavorativo c’è qualcuno al vertice che assume un certo potere e che non sostiene i propri dipendenti, bensì li critica incrementando stati conflittuali. Le critiche potrebbero essere nocive al lavoratore, in quanto potrebbero condurre a un calo dell’autostima, poiché viene in questo modo sminuito il valore personale.

Conflittualità con i colleghi: ciò incrementa tensioni relazionali sul luogo del lavoro che ostacolano la cooperazione. Senza tralasciare il fatto che i lavoratori potrebbero assentarsi o incrementare assenteismi al fine di evitare litigi.

Ambiente di lavoro inadeguato e poco confortevole: le attrezzature lavorative poco adatte sono scomode e rallentano il lavoro. Tenendo inoltre presente che abbassano il tono dell’umore del personale.

Inadeguatezza del ruolo assunto: magari a rivestire un ruolo di responsabilità è una persona con buone doti organizzative; tuttavia potrebbero però mancargli quelle capacità di leadership. Ciò potrebbe generare nel soggetto interessato inadeguatezza, in quanto egli è costretto ad assumersi responsabilità dalla difficile gestione, a causa di una personalità poco idonea al ruolo rivestito.

Mobilità, trasferimenti: non consentono una stabilità personale e potrebbe venirne fuori una conseguente disorganizzazione extralavorativa, con possibili difficoltà nell’ attuare progetti di vita.

Mobbing: prepotenze, da parte di chi ha in qualche modo “il potere”, verso chi è più debole e non è in grado di difendersi. Una corretta definizione di Mobbing potrebbe essere la seguente: “Forma di terrore psicologico esercitata sul luogo del lavoro, esercitata attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, da parte di colleghi o superiori” (Bartalucci, 2010). Si tratta di un fenomeno ripetuto nel tempo, verso una medesima vittima.

È opportuno ricordare che i fattori sopra elencati non sono degli elementi causali di per sé, bensì dei fattori di rischio che vanno sempre analizzati in relazione alle peculiarità esistenziali e personali del soggetto.

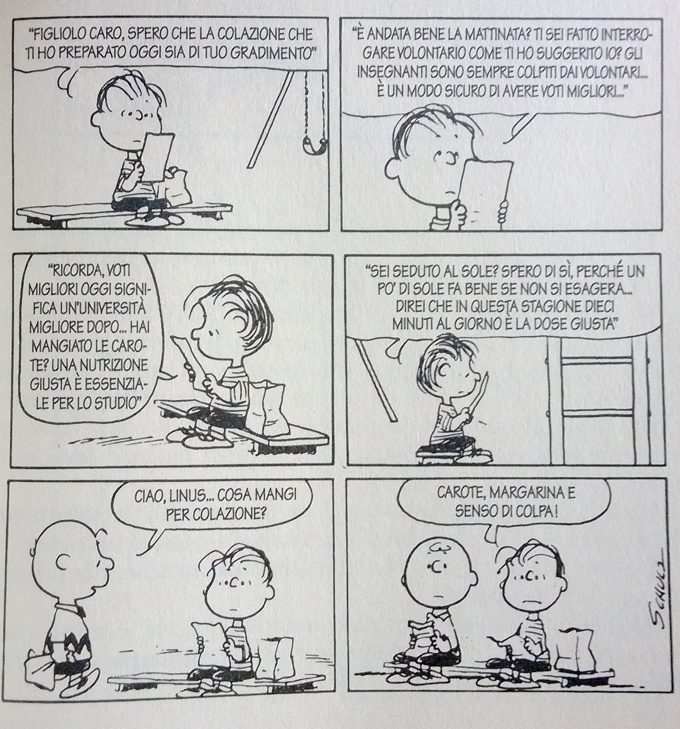

Inoltre i fattori extralavorativi hanno la loro importanza, in quanto fanno sì che l’individuo trascini con sé, sul luogo del lavoro, le tensioni personali, rendendo i propri compiti carichi di nervosismo e per nulla soddisfacenti.

Si crea dunque un circolo vizioso, nel senso che tale squilibrio stressante che l’individuo avverte sul luogo del lavoro porta con sè delle conseguenze, le quali pesano in primo luogo a livello personale, sull’ individuo stesso, ed in secondo luogo sull’ organizzazione lavorativa.

Quali sono dunque le principali conseguenze generate dallo stress lavorativo?

Molte di esse potrebbero essere di tipo fisico o organico, ad esempio mal di testa, digestione difficile, gastrite, dolori muscolari senza grosso affaticamento fisico.

Inoltre le manifestazioni dello stress, soprattutto se sono prolungate nel tempo, possono determinare nella persona una compromissione delle funzioni emotive, che comprendono delle reazioni d’ansia, depressione, senso di impotenza e di disperazione. E tutto ciò aumenta la propensione del lavoratore a considerare le condizioni lavorative come pericolose per la propria salute (Frascheri, 2009).

Alle conseguenze emotive si affiancano quelle cognitive, ossia la difficoltà di concentrazione e di memoria, le quali tendono sovente a perdurare anche al di fuori dell’ambiente lavorativo. La cosiddetta “stanchezza mentale”, o “sovraccarico cognitivo”.Senza tralasciare gli effetti comportamentali. Molti lavoratori stressati lamentano di essere facilmente irritabili e aggressivi. Altri si descrivono come “asociali” o con una tendenza a estraniarsi o evitare le situazioni di confronto (Falco e all, 2010).

In alcuni casi vi potrebbe essere il ricorso all’alcol o al tabagismo o una ricerca di conforto nel cibo (Richardson, Rothstein, 2008).

Queste considerazioni fanno riflettere e introducono un concetto già noto: quello del burnout.

È un termine inglese, la cui traduzione letterale è “Bruciato”, e sta ad evidenziare una sindrome derivante da un processo stressogeno che colpisce le persone in ambito lavorativo e porta con sé una perdita della motivazione, ossia un disamoramento verso il proprio lavoro, con conseguente impedimento di vedere il reale obiettivo delle proprie mansioni (Lloyd e all, 2002).

Una definizione corretta e condivisa è la seguente: “Sindrome complessa, a componente prevalentemente psichica, che si instaura come risposta a una condizione di stress lavorativo prolungato” (Tomei, Tomao, Sancini, 2003).

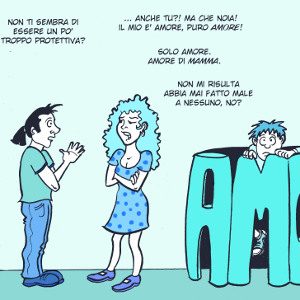

Ad approfondire esaustivamente questo processo è stata la Maslach, la quale ha descritto il burnout come una malattia professionale specifica degli operatori impegnati in professioni di aiuto, ossia infermieri, medici, psicologi, assistenti sociali, ma anche poliziotti, insegnanti e via dicendo. Pare che queste figure professionali siano caratterizzate da una duplice fonte stressante: il proprio stress personale e quello della persona aiutata (Maslach, Leiter, 1997).

Sembrerebbe che questi soggetti si facciano carico dei problemi delle persone con cui si rapportano, e di conseguenza hanno una certa difficoltà nel discernere tra la propria vita e la loro.

Con l’andare avanti degli anni si sono susseguite varie definizioni di burnout: insoddisfazione, nervosismo, senso di svuotamento, perdita di entusiasmo e di impegno personale, sensazione di fallimento e disamoramento verso il proprio lavoro.

Analizzando le cause che potrebbero contribuire all’insorgere della sindrome è stato possibile classificarle in tre categorie (Anchisi, Gambotto, 2009):

Eccesso di aspettative precedente all’entrata nel mondo del lavoro;

Mansione lavorativa frustrante rispetto alle aspettative;

Disorganizzazione lavorativa.

Il burnout è una fonte di stress che rende insostenibile la situazione lavorativa, per un soggetto che si percepisce come sempre più distante dai suoi personali obiettivi iniziali.

Edelwich e Brodsky (cit. in Anchisi, Gambotto, 2009) hanno messo a punto quattro stati progressivi che caratterizzano l’evolversi della sindrome del burnout:

Stadio dell’entusiasmo: gli operatori sono motivati dal proprio lavoro e ne percepiscono di esso soprattutto i lati positivi.

Stadio della stagnazione: inizia a sentirsi il peso dell’impegno lavorativo, vi è un calo dell’entusiasmo con conseguenti sentimenti di noia e preoccupazione. Il proprio lavoro viene percepito come banale, non più entusiasmante.

Stadio della frustrazione: sorge la rabbia per l’eccessiva discrepanza tra le aspettative del lavoratore e la realtà. Vi è una percezione di inutilità e di impotenza.

Stadio dell’apatia: disimpegno emotivo – affettivo verso la propria situazione lavorativa. Il desiderio di aiutare l’altro scompare. Si diventa apatici.

Tutto ciò porterebbe il lavoratore a comportarsi in maniera meccanica, senza il giusto entusiasmo. I compiti vengono visti come un obbligo e portati avanti per necessità.

Le varie ricerche che hanno investigato le cause che conducono un soggetto verso la sindrome del burnout hanno messo in luce numerose variabili (Maslach, Schaufeli, Leiter, 2009) raggruppabili nei tre seguenti insiemi:

Variabili organizzative: ossia ambienti di lavoro sfavorevoli (poco confortevoli), orari inadeguati, retribuzione non soddisfacente, prospettive di lavoro limitate, rapporti poco costruttivi con i colleghi, prestazioni lavorative troppo routinarie.

Variabili socio – culturali: ossia tutti i fattori relativi all’organizzazione sociale collettiva, alla storia politica e culturale, all’ evoluzione dei costumi che risultano essere dannose per i lavoratori. Soprattutto negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione delle spese per sanità, assistenza e educazione. Senza dimenticare che, conseguentemente a ciò, molti utenti hanno scarsa fiducia in tali servizi, e ciò pesa gravemente sull’autostima dei lavoratori coinvolti.

Variabili individuali: anche fattori quali età, sesso, titolo di studio, motivazione lavorativa, soddisfazione extralavorativa hanno rilievo sul possibile rischio burnout. Inoltre problemi emotivi non risolti, seppur non legati all’ ambito lavorativo, possono interagire con esso in modo non costruttivo.

Talvolta la sindrome del burnout potrebbe scaturire anche dall’interazione di più variabili correlate tra loro.

Studi recenti hanno sottolineato che non si tratta di un fenomeno circoscritto solo alle professioni di aiuto, bensì può verificarsi in qualsiasi tipo di contesto organizzativo (Lloyd e all, 2002).

Attualmente oggi si sente spesso parlare di Job Burnout, in un’ottica dove il burnout può riguardare effettivamente tutte le professioni, dove le help profession saltano maggiormente all’occhio per via del forte impegno emotivo a cui si trovano sottoposti i lavoratori che esercitano tali professioni.

Quindi il burnout può definirsi l’esito di un processo stressogeno a cui i lavoratori sono sottoposti qualora questi non rispondano in maniera adeguata ai carichi eccessivi di stress che il proprio lavoro li porta ad assumere.

Ma è pur vero che un semplice squilibrio tra richieste organizzative e capacità personali di gestione delle stesse causano stress, il quale a sua volta porta con sé la perdita della soddisfazione lavorativa (Rothmann, 2008).

E un lavoratore insoddisfatto pesa sull’organizzazione, in quanto non opera con lo spirito giusto, ed è principalmente questo “spirito giusto” che consente al sistema lavorativo di funzionare adeguatamente.

Senza dimenticare che è proprio il sentirsi soddisfatti e gratificati del proprio mestiere che garantisce quella spinta in più, che permette all’individuo di impegnarsi perseguendo i propri obiettivi con la giusta motivazione.

Sono queste considerazioni che nell’ultimo periodo hanno stimolato varie ricerche e interventi in materia di stress lavoro – correlato (Galli, Mencarelli, 2011).

Perché lo stress non è una malattia, ma “una situazione prolungata di tensione”, e non è difficile trovarvi un rimedio, se anzitutto non viene sottovalutato e minimizzato.

ARTICOLO CONSIGLIATO:

Burnout e strategie disadattive di gestione dello stress lavoro-correlato

BIBLIOGRAFIA:

- Anchisi R., Gambotto Dessy M. (2009), “Il Burnout del Personale Sanitario”, Restless Architect of Human Possibiliets sas: Sassari.

- Bartalucci T. (2010), “Conoscere, comprendere e reagire al fenomeno del mobbing”, Firenze University Press. DOWNLOAD

- Bonetti D. (2011), “Lo Stress Lavoro – Correlato: Definizione e Modelli Causali – Review”, G Ital Med Lav Erg; 33: 3, Suppl 2.

- Deitinger P., Nardella C., Bentivenga R., Ghelli M., Persechino B., Iavicoli S.(2009), “D. Lgs. 81/2008: conferme e novità in tema di stress correlato al lavoro”, G Ital Med Lav Erg; 31: 2, pp 154 – 162. DOWNLOAD

- Eurostats Statistics (2004), “Work and Health in the European Union – a Statistical Portrait. Data 1994 – 2000”. Office for the Official publication of the European Community, in Focus 3. DOWNLOAD

- Falco A., Dal Corso L., Sarto F., Vianello L., Girardi D., Marcuzzo G., Magosso D., De Carlo N. A., Bartolucci G. B. (2010), “Il ruolo degli indicatori oggetti e intersoggettivi nella valutazione del rischio stress lavoro – correlato: il Metodo di Valutazione per gli Indicatori di Stress”, Italian Journal of Occupational and Environmental Hygiene, n. 1 (3 – 4).

- Frascheri C. (2009), “Punti fondamentali alla base dell’analisi dello stress lavoro – correlato”, G Ital Med Lav Erg; 31: 3, pp 270 – 276.

- Galli G., Mencarelli P. (2011), “Valutazione e Gestione dello Stress”, Stampa CSR – Roma.

- Lloyd C., King R., Lesley C. (2002), “Social Work, Stress and Burnout: a Review”, Journal of Mental Healt, Vol. 22, N. 3, pp. 255 – 265. DOWNLOAD

- Maslach C., Leiter M. P. (1997), “The Truth about Buornot”, San Francisco, CA: Jossey – Bass.

- Maslach C., Schaufeli W. B., Leuter M. P. (2009), “Burnout: 35 years of research and practice”, Career Development International, Vol. 14, No. 3, pp 204 – 220. DOWNLOAD

- Minchie S. (2002), “Causes and management of stress at work”, Occupational & Environmental Medicine, N. 59, pp 67 – 72.

- Rothmann S. (2008), “Job satisfaction, occupational stress, burnout and work engagement as components of work-related wellbeing: empirical research”, SA journal of industrial psicology, Vol. 34, N. 3, pp 11 – 16.

- Richardson K. M., Rothstein H. R. (2008), “Effect of Occupational Stress Managements Intervention Programs: A Meta – Analysis”, Journal of Occupational Healt Psicology, Vol. 13, N. 1, pp 69 – 93.

- Tomei C., Tomao G., Sancini A. (2003), “Burn – Out”, Giornate Romane di Medicina del Lavoro “Antonello Spinazzola” Sezione regionale Laziale – Abruzzese della S.I.M.L.I.I. – Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

- Westen D. (2002), “Psicologia. La storia , i metodi, i meccanismi fisiologici e cognitivi del comportamento”, Volume 1, Bologna: Zanichelli.