La Chirurgia Bariatrica funziona? Indagine con follow-up sugli effetti nel tempo dell’intervento di chirurgia bariatrica

L’articolo, nella prima parte, illustra le caratteristiche e il trattamento dell’obesità, con particolare riferimento al Binge Eating Disorder, al ruolo della famiglia e al vissuto durante la pandemia. Successivamente, si descrive una ricerca condotta su 102 persone sottoposte ad intervento di sleeve gastrectomy mirante a verificarne i risultati nel tempo.

1.1. L’obesità: caratteristiche fisiche e psicologiche. Un problema multifattoriale

L’

obesità è definita dall’OMS una condizione medica caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso corporeo che può avere effetti dannosi sulla salute e determina conseguenze negative circa la riduzione dell’aspettativa di vita, con genesi di comportamenti multifattoriali. Essa rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica oltre ad essere la prima causa di morte in tutto il mondo. Negli ultimi 40 anni si è stimato un aumento di tale patologia sia nei bambini che negli adulti; infatti, nel mondo, il numero di obesi è aumentato di circa 10 volte, mentre in Italia nel 2016 si è osservato un incremento di quasi 3 volte rispetto al 1975. Purtroppo questi dati non sembrano decrescere, anzi, la tendenza è di un ulteriore aumento nei prossimi anni. Dai dati dell’Italian Obesity Barometer Report emerge che nel 2017 venticinque milioni di italiani erano obesi o in sovrappeso, tra questi il 46% erano adulti e il 24% erano under 18, statisticamente le donne avevano un tasso di obesità inferiore (9,4%) rispetto agli uomini (11,8%) [1]. Il problema è più diffuso al sud ed emerge una significativa correlazione con il livello di istruzione. Nel tempo si è riscontrato come l’obesità sia strettamente correlata con il livello socio-culturale, infatti tra coloro che soffrono di tale patologia, è possibile osservare come la maggior parte abbia appena conseguito la licenza media. Ciò determina una cattiva valutazione sulle cause-effetto di un’

alimentazione poco corretta.

Dalla stessa ricerca, emerge come vi sia inoltre un forte divario geografico tra nord e sud nel senso che si evidenzia un livello di obesità più alto nei soggetti appartenenti ad aree geografiche in cui la tradizione culinaria ha un impatto importante. La vita frenetica spinge la popolazione che vive nei centri urbani ad adattarsi a mangiare spesso fuori pasti semplici e sbrigativi, ciò fa sì che si riscontrino conseguenze differenti rispetto le zone rurali dove invece si mangia in modo più sano ma anche più ricco di proteine, carboidrati e zuccheri. I ritmi serrati delle città giocano un ruolo chiave nell’organizzazione del pranzo. L’ONU ha considerato l’obesità un problema a livello mondiale.

All’interno degli istituti scolastici si sta optando per mense, in cui vengono proposti cibi sani e una dieta variegata associata all’attività motoria, affinché gli studenti si abituino ad una dieta equilibrata e sana e siano stimolati a svolgere attività fisica.

L’aumento di peso comporta l’emergere di varie patologie fisiche oltre che mentali. Tra i disturbi e le malattie più comuni connesse all’aumento di peso vi sono il diabete mellito di tipo 2, l’ipertensione e quindi malattie cardiovascolari, sindromi delle apnee ostruttive del sonno, alcuni tipi di cancro e di osteoartrosi.

L’obesità influenza negativamente le aspettative di vita, che si abbassano di parecchio in quanto il più delle volte è accompagnata da altre patologie, per esempio di tipo cardiovascolare, che danneggiano lo stato generale di salute e che possono essere congenite o acquisite come l’ipotiroidismo e si possono associare ad una alimentazione incontrollata o notturna.

Nello specifico, tale aspettativa diminuisce di 2-4 anni nel caso di obesità moderata, mentre nell’obesità grave si riduce addirittura di 10 anni [2]. A livello individuale, nella maggior parte delle situazioni, l’obesità è la conseguenza della combinazione di un eccessivo apporto calorico e della scarsa attività fisica. Un numero limitato di casi invece, sono dovuti a fattori genetici o psichiatrici. I fattori predisponenti o che comunque facilitano l’obesità sono: mancanza di sonno, interferenti endocrini, riduzione del tabagismo, maggiore uso e consumo di farmaci, tra cui gli antipsicotici e gravidanze avute in età avanzata. L’obesità in quanto tale non è considerata un disturbo mentale e non è presente nel DSM-5 come malattia psichiatrica; tuttavia, recenti studi hanno dimostrato una correlazione tra il rischio di sovrappeso e di obesità, con la presenza di disturbi psichiatrici o comportamenti altamente disfunzionali. L’aumento ponderale è causato da alimentazione scorretta e dalla vita sedentaria; entrambi i comportamenti sono fortemente influenzati da condizioni sociali, economiche e culturali. A livello psicologico il soggetto obeso spesso viene isolato ed è sottoposto ad una vera e propria stigmatizzazione sociale, è oggetto di pregiudizi, stereotipi, discriminazioni, problemi occupazionali e relazionali, tutto ciò può ridurre fortemente la possibilità di avere legami affettivi soddisfacenti, stabili e duraturi. I soggetti obesi solitamente hanno bassa autostima, insicurezza, senso di inadeguatezza, idee auto-svalutanti circa l’immagine corporea. Vi è un luogo comune secondo il quale le persone obese o in sovrappeso sono considerate deboli, con scarso autocontrollo e con una bassa autostima.

Lo stigma verso questa categoria si può esprimere con vari atteggiamenti che vanno dalla derisione alla presa in giro. In alcuni casi, si utilizzano soprannomi negativi e denigratori o appellativi che squalificano fortemente l’obeso, il quale, a causa di questo comportamento, si chiude sempre più in sé stesso e trova sollievo e gratificazione solo nel cibo; ciò determina un circolo vizioso per cui la persona più vuole uscire dalla condizione nella quale si trova, più l’unica modalità che conosce, per stare bene, è quella di rifugiarsi nel cibo. Nei casi più gravi, dalla depressione, si passa al suicidio. Le critiche non sortiscono alcun effetto cosi come le prese in giro, entrambe non servono a motivare un soggetto obeso a perdere peso, anzi influiscono ancora di più sulla loro già bassa autostima; in realtà, non è assolutamente cosi: subire critiche e disaccordo, spinge a mangiare sempre più e a convincersi che chiedere aiuto non serva a nulla, in quanto nessuno sembra comprendere. Sul piano chimico, lo stress continuo a cui sono sottoposti aumenta la quantità di cortisolo, ormone che gioca un ruolo chiave favorendo l’appetito e la ricerca di cibi ricchi di zuccheri e grassi. Alla luce di quanto detto, si comprende come l’obesità non possa essere considerata una scelta, ma si tratti, invece, di una vera e propria malattia, determinata da fattori genetici, ambientali, biologici, comportamentali e psicologici. L’obesità risulta essere associata a un maggiore rischio di morbilità oltre che di mortalità e peggiore qualità della vita. È stato dimostrato come un’errata percezione corporea si associ all’aumento della probabilità di diventare obesi, soprattutto in due fasi cruciali: l’infanzia e l’adolescenza. Spesso i minori etichettati come obesi dai loro stessi familiari li inducono a mettere in atto la così detta “profezia che si auto-avvera” ossia è un meccanismo psicologico secondo il quale un individuo convinto o timoroso del verificarsi di eventi futuri, altera il suo comportamento in un modo tale da causare proprio gli eventi che teme è una sorta di cane che si morde la coda.

I personaggi televisivi spingono ad emulare modelli di estrema magrezza; questo stereotipo di magro uguale bello e sano influenza notevolmente le scelte dei giovani per quanto riguarda la preferenza di alcuni cibi. Vedersi in sovrappeso aumenta i livelli di stress che influiscono negativamente sul rispetto delle diete che proprio per questo il più delle volte risultano fallimentari [3].

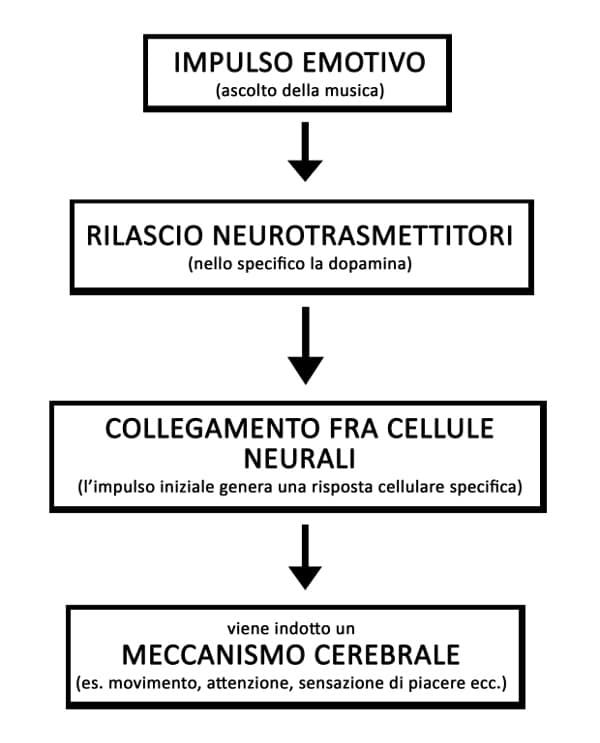

Secondo Cuzzolaro (2009) [4], il legame di attaccamento svolge un ruolo importante e può portare anche a disfunzioni nell’area dell’alimentazione e determinare confusione tra stati fisiologici e stati emotivi, fino ad arrivare alla strutturazione dei disturbi alimentari. Dalla nostra ricerca è emerso che la maggior parte degli intervistati usa il cibo per gestire e controllare le emozioni di rabbia, noia, tristezza o delusione, pertanto non canalizza in modo corretto ciò che prova o sente. Il piacere provato nel momento in cui si approcciano al cibo è solo immediato perché a lungo termine ciò che prevale è il senso di colpa per non essere riusciti a resistere all’impulso [5].

1.2. Disturbo da Binge-Eating: differenze e aspetti comuni con l’obesità

Il Binge Eating Disorder (B.E.D.) può essere considerato una sottocategoria dell’obesità e a differenza di quest’ultima costituisce una patologia psichiatrica. L’obeso, infatti, assume una grossa quantità di introiti calorici durante la giornata, spinto da uno stimolo legato al senso di fame e di sazietà, mentre il soggetto affetto da B.E.D. si riconosce e si caratterizza per ricorrenti episodi di abbuffate che, secondo i criteri del DSM-5, devono verificarsi, almeno una volta a settimana, per tre mesi [6]. Un episodio di abbuffata è definito tale quando la persona mangia in un determinato periodo di tempo circoscritto (ad esempio due ore), una quantità di cibo significativamente maggiore di quella che mangerebbe, nello stesso tempo e in circostanze simili, la maggior parte degli individui (DSM 5, APA, 2013) [7]. Tale soggetto esperisce la sensazione di perdita di controllo, nel senso che, una volta iniziato a mangiare, non riesce più a smettere, anche dopo aver soddisfatto il suo senso di fame. Altra caratteristica precipua è l’ingozzarsi, fino a sentirsi spiacevolmente sazi. Gli individui con disturbo da B.E.D. in linea di massima si vergognano e provano imbarazzo per le proprie abitudini alimentari malsane, motivo per il quale spesso consumano il cibo in solitudine e di nascosto. Il soggetto è in balia di: tristezza, paura, ostilità, solitudine, frustrazione e senso di colpa; quest’ultimo è spesso presente in modo eccessivo ed è accompagnato anche dalla rabbia verso sé stessi. Alcuni individui descrivono un senso di estraniamento durante o in seguito agli episodi di abbuffata che talvolta possono essere programmate. In genere, l’antecedente scatenante è un’emozione negativa, che può essere umore depresso o ansioso, ma anche tensione, noia o solitudine; altri fattori possono essere condizioni interpersonali stressanti o sentimenti negativi correlati al peso e alla forma del corpo. Le abbuffate possono minimizzare o attenuare nel breve termine i fattori scatenanti l’episodio ma in seguito subentrano autosvalutazione e disforia. Si crea un circolo vizioso irrefrenabile: mangiare per sentirsi meglio, sentirsi peggio dopo l’abbuffata, per poi tornare al cibo e, cercare in esso, sollievo. Il B.E.D. provoca sovrappeso e obesità; tuttavia, questa patologia psichiatrica va distinta dall’obesità vera e propria ed è opportuna una diagnosi differenziale: gli obesi non si abbandonano a ricorrenti abbuffate e non presentano una compromissione funzionale, inoltre manifestano minore disagio soggettivo, minore senso di colpa e minore comorbilità psichiatrica. La prevalenza di tale disturbo è dell’1,6% nelle donne e dello 0,8% negli uomini. Bisogna precisare come tra i soggetti obesi, soprattutto quelli con obesità grave, sono state riscontrate frequenti e diverse comorbilità psichiatriche quali disturbi dell’umore, tra cui disturbo depressivo maggiore o bipolare, disturbi d’ansia, disturbi del comportamento alimentare come bulimia, anoressia e B.E.D., disturbi di personalità come borderline, istrionico e schizotipico e disturbo da abuso di sostanze; inoltre sembrano essere accomunati da problemi di adattamento al ruolo sociale, tant’è che, l’obesità può fungere da capro espiatorio per le proprie difficoltà relazionali e può spingere a spostare il focus del problema dalla bassa autostima, per esempio, al sovrappeso. Tuttavia va sottolineato come la comorbilità psichiatrica sia legata alla gravità degli episodi di abbuffata e non al grado di obesità. L’emozione negativa provata ammanta tante altre emozioni e spinge alcuni individui a rifugiarsi nel cibo e a mettere in atto episodi di abbuffate compulsive. Si intraprende dunque una strada senza via d’uscita, perché la persona rivolgendosi al cibo non si confronta mai con le situazioni che gli provocano realmente sofferenza. In questo modo, le emozioni dolorose provate si riprodurranno all’infinito e favoriranno l’emergere di nuove abbuffate. Esse, a loro volta, determineranno altre emozioni negative che si aggiungeranno a quelle già vissute. Come detto, il disturbo di solito inizia dopo eventi stressanti che minacciano l’autostima, ad esempio fallimenti scolastici o lavorativi, problemi sentimentali o sessuali e infine difficoltà interpersonali. Gli individui che presentano obesità ma più in generale tutti coloro i quali manifestano disturbi del comportamento alimentare temono il cambiamento e sono certi che se abbandoneranno il loro disturbo disfunzionale si sentiranno ancora più indifesi, soli e incompresi Si tratta di soggetti chiusi in sé stessi, con bassa autostima e che vivono un forte senso di inadeguatezza. I seriali di abbuffate compulsive comunicano con tanta difficoltà le loro emozioni e le loro paure e ritengono di non riuscire a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati. I bingers si convincono dell’inevitabilità del loro stato e si ritengono incapaci di avere soddisfazioni che non siano legate al cibo, che così diventa l’unico sostituto affettivo. Gli “abbuffatori seriali” hanno una sensibilità maggiore verso le richieste altrui, sono fortemente condizionati da come gli altri li considerano, spesso sviluppano un’immagine negativa di sé, senza che questa abbia una base reale. Sia i bulimici che gli anoressici presentano disturbi legati al discontrollo degli impulsi.

Il binge è una modalità comportamentale disfunzionale utilizzata per canalizzare le emozioni.

I soggetti affetti da B.E.D. raramente sono riconosciuti come tali, perché spesso vengono confusi erroneamente con gli obesi o peggio ancora con i bulimici. La principale divergenza tra la Bulimia Nervosa e il B.E.D. consiste nella peculiarità che nella prima l’alimentazione restrittiva anticipa l’abbuffata, invece nel B.E.D. l’introito calorico pre o post abbuffata non viene ridotto. Ciò che caratterizza i soggetti bulimici o gli obesi è il ricorso a numerose diete, questo è il loro tentativo di provare ad esercitare un controllo sull’alimentazione e sul peso.

Dunque è possibile affermare che i soggetti con B.E.D. potrebbero presentare comorbilità psichiatrica. [8]

1.3. Il trattamento dell’obesità

L’obesità attualmente è curata facendo ricorso a diverse terapie tra cui va annoverata la sleeve gastrectomy o gastrectomia verticale parziale che consiste in un intervento di chirurgia bariatrica di tipo gastroresettivo che si ottiene tagliando una parte dello stomaco, riducendone così il volume. Questa tecnica viene eseguita in anestesia generale e rimuove una percentuale elevata dello stomaco. Lo scopo consiste nel far raggiungere al paziente un rapido e duraturo senso di sazietà al fine di ridurre la quantità degli alimenti ingeriti. I vantaggi sono abbastanza evidenti e riguardano il calo ponderale a breve termine e la bassa percentuale di complicanze. Tale opzione terapeutica è scelta sempre più frequentemente nel nostro paese. È chiaro che coloro che intraprendono questa strada, decidendo di sottoporsi all’intervento, debbano seguire un adeguato regime dietetico pre e post operatorio. L’intervento di sleeve gastrectomy non è assolutamente indicato per i soggetti affetti da disturbo del comportamento alimentare. Con questa categoria di pazienti si deve lavorare e puntare in primis sulla prevenzione cercando di trasferire dei concetti apparentemente banali ma che sono alla base della buona riuscita dell’intervento. Corretta alimentazione, movimento e un approccio psicoterapico sono fondamentali per raggiungere dei risultati a lungo termine.

Il rispetto della “compliance” è precipuo per mantenere stabile il peso raggiunto non solo nell’arco dei primi tre anni dall’intervento ma anche successivamente. È evidente che chi si sottopone a questi interventi oltre a dover essere seguito sotto tutti i punti di vista, dovrà seguire una corretta alimentazione, assumendo i giusti introiti calorici, in modo da non commettere più gli stessi errori e non compromettere i risultati ottenuti.

In Italia, per gli aspiranti all’intervento di chirurgia bariatrica è obbligatoria una valutazione psicologica o psichiatrica [9]. La conoscenza psicologica dei pazienti candidati ad intervento di sleeve gastrectomy richiede un’anamnesi accurata che riguarda la loro storia pregressa circa eventuali possibili disturbi alimentari, il ricorso a diete che evidentemente non hanno dato i risultati sperati, esclusione di patologie tiroidee o legate al metabolismo, familiarità all’obesità. In ogni colloquio con i soggetti obesi si valuta il loro livello di autostima, la loro resilienza, le strategie che utilizzano per arginare un problema, le loro capacità di problem solving, eventuale comorbilità con altre patologie, messa in atto di comportamenti disfunzionali con annessa deresponsabilizzazione, resistenza al cambiamento e strategie di coping. I pazienti vengono adeguatamente informati durante il colloquio dell’iter pre e post operatorio e dello stile di vita che dovranno rispettare subito dopo l’intervento [10].

Gli aspetti positivi dell’intervento riguardano una evidente diminuzione ponderale e una regressione della comorbilità psichiatrica, con netto miglioramento dell’umore, evidente riduzione della fame e relazioni intime e personali più soddisfacenti.

Il non rispetto di determinate regole tra cui una corretta alimentazione, movimento e il ricorso alla psicoterapia possono inficiare il buon esito dell’intervento. Il successo dell’intervento bariatrico dipende da molteplici fattori ed è strettamente legato alle caratteristiche di personalità del soggetto, ad aspetti sociali, emotivi oltre che comportamentali. Sarebbe importante capire quali sono gli aspetti in cui il paziente è più carente o mostra maggiori fragilità sì da intervenire tempestivamente, al fine di un miglioramento concreto dopo l’intervento. Proprio per questo si fa ricorso a interventi mirati e personalizzati.

Ciò implica che, in un percorso di cura globale, l’intervento chirurgico vada inteso come una fase, centrale ma non esclusiva, nel trattamento dell’obesità. Un adeguato sostegno psicologico, pre e post operatorio, sono necessari per garantire e aumentare il successo a lungo termine di questo intervento e ridurre il rischio di recidive. Va ricordato come i tratti di personalità dei pazienti giochino un ruolo importante nel determinare l’esito nel trattamento dell’obesità. La terapia chirurgica non va intesa come la soluzione ideale per la maggior parte delle persone affette da obesità, ma è indicata per un sottogruppo di pazienti selezionati e altamente motivati.

1.4. La collaborazione con i familiari del paziente obeso

Il sostegno familiare è risultato efficace nell’adozione di comportamenti funzionali per creare un ambiente idoneo a facilitare il cambiamento nello stile di vita del paziente obeso. Può risultare opportuna la presa in carico dell’intero nucleo familiare. L’intervento può essere focalizzato ad aiutare il paziente a gestire le crisi, fornendo supporto emotivo, soprattutto laddove si presentino cambiamenti umorali. Inoltre, va indagata la storia clinica del paziente, per individuare le cause principali che lo spingono a rifugiarsi nel cibo. Problematiche di tipo relazionale o comportamenti alimentari scorretti appresi in ambito familiare sono spesso presenti. In molti casi, proprio per questi motivi, può essere consigliata una psicoterapia di tipo familiare. La famiglia che in passato può aver avuto un ruolo per determinare le crisi, se non addirittura favorirle, può divenire in seguito un punto di riferimento importante, nel momento in cui viene intrapreso un percorso comune. Laddove siano sciolti alcuni nodi relazionale, la famiglia può costituire un importante supporto nella cura del soggetto obeso. In tal caso, i familiari forniranno sostegno emotivo attivo anche attraverso la messa in discussione dei loro legami ed eviteranno qualsiasi forma di critica.

1.5. L’Obesità al tempo del Covid-19

L’esperienza connessa alla recente pandemia causata dal

Covid-19 ha favorito in molti l’insorgenza di disturbi psicologici di diversa entità. In taluni casi, ha esacerbato la sensazione di perdita di controllo sperimentata dai soggetti che soffrono di disturbi alimentari. La quarantena vissuta ha creato limitazioni di movimento e ha contribuito al mantenimento della psicopatologia del disturbo dell’alimentazione attraverso diversi meccanismi tra cui: limitata possibilità di camminare, aumento dello stress, aumento delle preoccupazioni e delle situazioni di noia, maggiore esposizione a cibi presenti in casa favorendo e scatenando gli episodi di abbuffata. L’isolamento a casa ha aumentato l’isolamento sociale già vissuto da questi pazienti e ha creato un ulteriore ostacolo al miglioramento del funzionamento interpersonale. L’appoggio, il sostegno e la vicinanza dei familiari sono risultati fondamentali per tutto il percorso dei soggetti che dovranno sottoporsi alla sleeve. I legami e dunque le relazioni sane giocano un ruolo chiave nella buona riuscita dell’intervento in un intervallo di tempo molto più lungo.

Nelle persone con disturbi dell’alimentazione e altre comorbilità psichiatriche, la ruminazione, la preoccupazione e l’ansia legate alla pandemia e al virus, nello specifico, hanno accentuato la condizione preesistente di disagio che ha interagito negativamente con il disturbo alimentare [11].

Per affrontare tali problematiche e continuare ad offrire un supporto sono stati incrementati i trattamenti psicologici, utilizzando la tecnologia online; inoltre, diversi centri clinici hanno implementato servizi ambulatoriali e attività di sostegno in rete, a cui hanno partecipato le figure di riferimento più significative. Sono sorte anche iniziative promosse da gruppi di ex pazienti, anche per contrastare l’inevitabile forte rallentamento delle attività chirurgiche che vi è stato in questi mesi.

La ricerca

2.1 Obiettivo

L’UOSD di Psicologia Clinica è da anni impegnata nella valutazione dei pazienti candidati all’intervento di Sleeve Gastrectomy, presso l’AORN Ospedali dei Colli (Na) [12][13]. Abbiamo condotto uno studio longitudinale rivolto a tali pazienti afferenti tra gli anni 2015 e il 2018 per verificare:

- La percentuale di candidati che effettivamente si sottopone all’intervento

- La percentuale di pazienti che dopo l’intervento riesce a perdere peso e a mantenere il risultato nel tempo

- Quanto e come cambiano le abitudini alimentari e di vita dopo l’intervento

- Se viene intrapreso/associato un percorso psicologico.

2.2. Metodo e partecipanti

Ricorrendo ad un’intervista telefonica semi-strutturata, nei mesi compresi tra settembre e dicembre 2019, sono stati contattati circa 200 pazienti candidati all’intervento di gastrectomia parziale che avevano sostenuto sia il colloquio psicologico che psichiatrico nel periodo compreso tra il 2015 e il 2018, secondo le procedure adottate presso l’AORN Ospedali dei Colli (Na) [14].

Il nostro campione finale è di 102 pazienti che hanno acconsentito all’intervista telefonica.

2.3. Risultati e discussione

Il campione è composto da 102 pazienti candidati all’intervento di Sleeve Gastrectomy.

Il 73,5% è costituito da donne e il 26,5% da uomini, con un’età compresa tra 18 e 65 anni. In particolare il 35% degli intervistati ha un’età compresa tra 36 e 45 anni, il 26% ha un’età compresa tra i 46 e 55 anni, il 22% tra i 26 e i 35 anni, il 9% tra i 18 e i 25 anni e il 7% tra i 56 e i 65 anni.

Il livello culturale è medio basso. Infatti, il 12% ha conseguito solo la licenza elementare senza completare gli studi dell’obbligo, il 51% dei pazienti ha conseguito la licenza media, il 30% ha conseguito un diploma di scuola superiore e solo il 7% la laurea.

Inoltre il 54 % dei partecipanti risulta disoccupato.

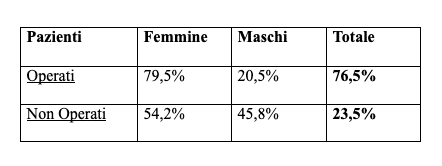

Sul totale dei soggetti candidati all’intervento di chirurgia bariatrica è emerso che il 76,5% dei pazienti si è effettivamente sottoposto all’intervento, di cui il 79,5% sono donne e il 20,5% uomini.

Il restante 23,5% dei pazienti ha rinunciato all’intervento, di cui 54,2% femmine e 45,8% maschi.

Di questo sottogruppo circa il 21% riferisce di essere riuscito a perdere peso autonomamente o rivolgendosi ad un nutrizionista.

Tabella 1. Pazienti sottoposti e non all’intervento di chirurgia bariatrica

Riferendoci da questo momento esclusivamente ai pazienti che si sono sottoposti all’intervento di sleeve, osserviamo come la totalità dei partecipanti riferisce di esser riuscita, dopo l’operazione, a perdere peso e a mantenere il risultato nel tempo. Nel valutare questo risultato, oggettivamente eclatante, va tenuto conto della percentuale molto elevata di persone che si sono rifiutate di sottoporsi all’intervista telefonica e che, per ipotesi, potrebbero essere meno soddisfatte dei risultati raggiunti.

In particolare, le donne partendo da un peso medio di 93 kg riferiscono di aver perso in media 52 kg (moda 50 kg; mediana 50 kg), riducendo del 42% il peso iniziale.

Gli uomini partendo da un peso medio di 149 kg affermano di esser dimagriti in media di 67 kg (moda 70 kg; mediana 78 kg), riducendo del 44% il peso iniziale.

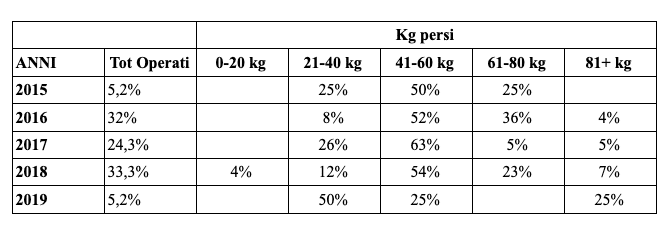

Se prendiamo in considerazione la distanza temporale tra l’intervento e l’intervista osserviamo che:

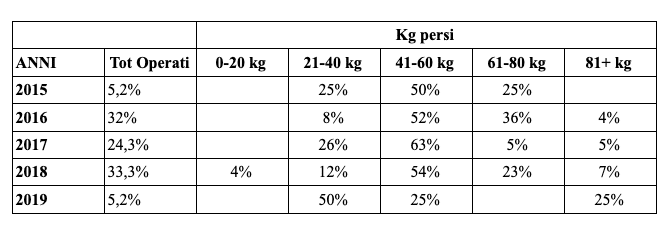

- nel 2015 è stato operato il 5,2% dei partecipanti alla ricerca di cui il 25% ha perso dai 21 ai 40 kg, il 50% ha perso dai 41 ai 60 kg e il restante 25% dai 61 agli 80 kg.

- nel 2016 si è sottoposto all’intervento il 32% dei partecipanti di cui l’8% ha perso dai 21 ai 40 kg, il 52% dai 41 ai 60 kg, il 36% dai 61 agli 80 kg e il restante 4% più di 81 kg

- nel 2017 é stato operato il 24,3% dei partecipanti di cui il 26% ha perso dai 21 ai 40 kg, il 63% dai 41 ai 60 kg, il 5% dai 61 agli 80 kg e il restante 5% più di 81 kg

- nel 2018 si è operato il 33,3% dei partecipanti di cui il 4% ha perso da 0 a 20 kg il 12% ha perso dai 21 ai 40 kg, il 54% dai 41 ai 60 kg, il 23% dai 61 agli 80 kg e il restante 8% più di 81 kg

- nel 2019 si è sottoposto all’intervento il restante il 5,2% dei partecipanti alla ricerca di cui il 50% ha perso dai 21 ai 40 kg, il 25% ha perso dai 41 ai 60 kg e il restante 25% più di 81kg.

Tabella 2. Range di kg persi in base all’anno di intervento

Da quanto riferito, quindi, sembrerebbe che il calo ponderale rimanga abbastanza costante nei primi anni dopo l’intervento, sia pure con delle differenziazioni.

Abbiamo poi indagato se i nostri pazienti, dopo l’operazione, avessero modificato le loro abitudini alimentari e di vita. Il 41% dei pazienti afferma di aver cambiato le proprie abitudini alimentari e di prestare maggiore attenzione agli introiti calorici, il 55% sostiene invece di mangiare di meno ma senza prestare particolare attenzione al quantitativo calorico, solo il 4% dichiara di non aver modificato le abitudini precedenti.

Per mantenere nel tempo i risultati ottenuti, solo il 21% dei pazienti operati ha seguito un percorso nutrizionale, mentre il 79% ha preferito adottare un regime alimentare più corretto in modo autonomo.

In merito alle abitudini di vita l’86% dei pazienti ha modificato il proprio stile di vita, aumentando l’attività fisica e talvolta associando dello sport, il 5% ha modificate parzialmente le proprie abitudini, mente il 9% non ha cambiato le abitudini precedenti.

Riguardo al livello di soddisfazione dei soggetti che hanno portato a termine il percorso di chirurgia bariatrica, ben il 96% dei pazienti sottoposti ad intervento di Sleeve Gastrectomy risulta pienamente soddisfatto. Infatti, il 95% rifarebbe lo stesso trattamento.

Infine, solo l’1% dei pazienti del nostro campione ha accompagnato l’intervento chirurgico con un percorso psicologico.

Provando a commentare i risultati della nostra ricerca, pur con tutti i limiti metodologici, essi ci portano a fare delle riflessioni su una serie di aspetti riguardanti l’obesità e il ricorso alla chirurgia bariatrica come modalità di “risoluzione” del problema.

Dall’analisi del nostro campione emerge innanzitutto che non tutti i pazienti che iniziano un percorso finalizzato all’intervento di Sleeve Gastrectomy lo portano a termine. Nel nostro caso più del 20% dei soggetti candidati non si sono più operati, sia per difficoltà connesse al loro stato di salute, sia perché sono riusciti a perdere peso senza ricorrere alla chirurgia, sia per una motivazione troppo incerta. Non va escluso che anche i colloqui psicologici e psichiatrici possano aver giocato un ruolo, in questo sottogruppo, nel valutare in modo più approfondito la propria motivazione all’intervento.

L’aumento ponderale risulta fortemente determinato da un’alimentazione inadeguata e da uno stile di vita sedentario, non è da sottovalutare l’influenza dei fattori culturali legati al consumo di cibo, soprattutto in una regione del sud Italia come la Campania, in cui, soprattutto nel periodo della prima infanzia, è ancora diffusa l’errata convinzione secondo cui il mangiare tanto è “segno di salute”.

Anche i nostri dati documentano una forte associazione tra status socio-economico (livello scolare e occupazionale) e prevalenza dell’obesità, almeno considerando il gruppo di obesi che vede nell’intervento di chirurgia bariatrica la risoluzione più idonea; infatti il 51% dei partecipanti alla ricerca ha conseguito solo la licenza media e il 54% di loro risulta disoccupato (con media significativamete più basse della media della popolazione campana).

2.4 Conclusioni

Negli ultimi anni la Sleeve Gastrectomy si sta affermando come una delle procedure bariatriche più diffuse, grazie anche a seguiti programmi televisivi, ma anche più efficace per il trattamento dell’obesità. Tuttavia diversi studi confermano la validità dell’intervento e con esso i buoni risultati a breve e medio termine ma non ci danno informazioni certe a lungo termine circa la stabilità del peso raggiunto in un arco temporale più ampio.

Sebbene un limite del nostro studio sia quello di non aver indagato un arco temporale più ampio, in ogni caso è molto rilevante osservare come la totalità dei nostri pazienti afferma di aver perso peso in modo significativo dopo l’intervento e di essere riuscita a mantenere il risultato nel tempo, anche dopo 4 anni (i miglioramenti riferiti al comportamento alimentare e alla perdita di peso, appaiono evidenti nei primi due anni dall’intervento). I nostri risultati, pur limitati quantitativamente e metodologicamente, sono comunque sorprendenti. Noi sappiamo che da solo l’intervento chirurgico non è in grado di modificare lo stile di vita e che le aspettative di una magica rinascita sono spesso esagerate. I pazienti che decidono di intraprendere la strada della chirurgia bariatrica devono acquisire consapevolezza degli errori alimentari commessi e devono seguire un regime dietetico adeguato pre e post operatorio. Dovranno assumere una corretta educazione alimentare diventando “esperti” nella scelta degli alimenti e nel calcolo degli introiti calorici. Coloro che riescono a seguire un regime alimentare rigoroso, praticare esercizio fisico e modificare il proprio stile di vita, hanno maggiori possibilità di mantenere i risultati ottenuti anche nel lungo termine. Eppure, il 96% dei pazienti intervistati afferma di esser riuscito a modificare le proprie abitudini alimentari, nello specifico il 41% presta particolare attenzione agli introiti calorici, il 55% ha ridotto le razioni alimentari. L’86% dei partecipanti alla ricerca ha modificato radicalmente il proprio stile di vita dedicando del tempo anche all’esercizio fisico.

Il 96% dei pazienti sottoposti ad intervento di Sleeve Gastrectomy appare pienamente soddisfatto dell’intero percorso.

Tuttavia, va pure segnalato che appare veramente esigua la percentuale di pazienti che ha richiesto un supporto psicologico. Noi riteniamo che il ricorso ad un supporto psicologico pre e post operatorio, sia comunque importante per identificare quali specifici fattori siano rilevanti nel rapporto con il cibo per ciascun paziente, spostando in questo modo l’attenzione dal corpo alle più profonde dinamiche psicologiche.

Concludendo, la nostra indagine segnala in maniera chiara che la buona riuscita dell’intervento e il conseguente calo ponderale (dovuto alla riduzione dell’appetito e al maggior senso di controllo sul cibo), sortiscono effetti positivi sulla qualità di vita e sulla percezione dell’immagine corporea.

Resta ferma la nostra convinzione secondo cui è necessaria la presa in carico globale del paziente, dal punto di vista medico, nutrizionale e psicologico, al fine di garantire il successo a lungo termine dei risultati ottenuti con il ricorso alla Sleeve Gastrectomy.