L’utilizzo del test MMPI-2 nella valutazione della genitorialità

In ambito forense, il MMPI-2 è uno dei test clinici più frequentemente utilizzato, in molti casi giudiziari scelto per fornire informazioni utili sulla personalità dei protagonisti, laddove i fattori psicologici siano ritenuti utili alla soluzione del caso. Così come i test grafici ed i test proiettivi, il MMPI-2 non è stato costruito a scopo peritale, ma rappresenta uno strumento clinico ad esso adattato.

Rachele Recanatini, OPEN SCHOOL STUDI COGNITIVI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

MMPI: il questionario di valutazione della personalità

Il Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) è un questionario di autovalutazione che ha lo scopo di individuare le caratteristiche strutturali della personalità e la presenza di eventuali disturbi psicologici. È costituito da 567 item che comportano risposte dicotomiche, di tipo vero/falso. Può essere facilmente somministrato sia a singoli individui, sia a gruppi di persone, ed il completamento richiede circa un’ora e trenta minuti per gli adulti.

Le domande sono scritte in modo da essere comprese da persone con almeno sei anni di scolarità. Le risposte agli item di ciascuna scala vengono poi annotate e registrate su un foglio di profilo, mentre lo scoring può essere effettuato manualmente o usando programmi computerizzati che lo valorizzano, riducendo gli errori e permettendo un minor dispendio di tempo e di energie da parte del somministratore. Inoltre, l’oggettività dell’assegnazione dei punti assicura attendibilità nell’elaborazione del protocollo dei test, soprattutto utilizzando i code-type per l’interpretazione, elemento particolarmente importante in ambito giuridico.

MMPI-2: la versione aggiornata dell’ MMPI

Il MMPI-2 è la forma aggiornata del MMPI, destinata a persone con più di 18 anni di età. Il test nella sua forma definitiva ha mantenuto le 10 scale cliniche e le scale di validità tradizionali, a cui sono state aggiunte 3 scale di controllo (VRIN, TRIN, F-Back), 15 scale di contenuto ed alcune scale supplementari (Butcher et al., 2001). Le scale, empiricamente valutate, hanno un significato molto chiaro e stabile: un punteggio alto ad una particolare scala clinica viene associato statisticamente a determinate caratteristiche comportamentali, applicate oggettivamente alle persone che si sottopongono al test.

Il questionario fornisce quindi una descrizione valida e chiara delle problematiche, dei sintomi e delle caratteristiche personologiche dell’esaminato, espresse con un linguaggio clinico. I punteggi, inoltre, permettono di prevedere alcuni comportamenti o risposte a diversi approcci trattamentali e riabilitativi. Nello specifico, il questionario è composto da 10 scale cliniche, o scale di base, che coprono le tradizionali categorie psicopatologiche di riferimento: Ipocondria, Depressione, Isteria, Deviazione psicopatica, Mascolinità-Femminilità, Paranoia, Psicastenia, Schizofrenia, Ipomania, Introversione sociale.

I Punteggi T che vanno da 57 a 65 potrebbero indicare semplici aspetti caratteriali, mentre da 76 a 85 si presentano sintomi pervasivi, clinici ed onnipresenti, non situazionali. Il MMPI-2 è uno strumento che analizza tre livelli di validità, attraverso gli indici L (bugia cosciente), F (frequenza di patologia) e K (controllo delle scale inconscio), i quali ci dicono se il questionario risulta valido e quindi se si possa leggere, ancora prima del profilo clinico. Questo aspetto è molto importante in quanto nel MMPI la psicopatologia è valutata da ciò che dice il soggetto, quindi è fondamentale indagarne la validità rispetto all’immagine che la persona ha di sé. In ambito peritale si trovano costantemente MMPI non validi: quando L e K risultano superiori a 65 T ci indicano che l’individuo mente sapendo di mentire o mente per un meccanismo di controllo inconsapevole, effettuando una simulazione o dissimulazione di patologia; nel caso in cui l’indice F superi 85 T, unito alle scale di nevrosi (HS e HY) o di psicosi (PA e SC) superiori a 65 T, indica che il soggetto probabilmente non ha capito la consegna, in quanto sarebbe un paziente eccessivamente grave. Il test è considerato dubbio nel caso in cui, ad esempio, ci troviamo in ambito civile con una elevazione della scala L: la persona potrebbe offrire un’immagine positiva o negativa a seconda di ciò che vorrebbe ottenere, come analizzeremo più in dettaglio in seguito. In ambito peritale il test non si può risomministrare se non a distanza di circa un anno, per questo l’esperto potrà soltanto annotare che le difese risultano troppo elevate. Esistono inoltre le scale addizionali, che facilitano l’interpretazione delle scale di base ed approfondiscono la natura dei vari disturbi, e le scale di contenuto, che permettono di descrivere e predire diverse variabili di personalità.

L’utilizzo dell’ MMPI-2 in ambito forense

In ambito forense, il MMPI-2 è uno dei test clinici più frequentemente utilizzato, in molti casi giudiziari scelto per fornire informazioni utili sulla personalità dei protagonisti, laddove i fattori psicologici siano ritenuti utili alla soluzione del caso. Così come i test grafici ed i test proiettivi, il MMPI-2 non è stato costruito a scopo peritale, ma rappresenta uno strumento clinico ad esso adattato; attualmente sono pochi i professionisti che utilizzano strumenti specifici, i cosiddetti Forensic Assessment Instruments (Gulotta, Villata, 2002).

Il MMPI-2 valuta inoltre un certo numero di “atteggiamenti” di risposta della persona che si sottopone al test: ogni strumento self-report è infatti suscettibile di manipolazioni, siano esse a livello inconsapevole o conscio (Bagby et al., 2006). All’interno di un contesto forense, l’ordinanza del Giudice potrebbe portare un professionista psicologo ad utilizzare il test MMPI-2 durante il ricorso in giudizio per ottenere la collocazione prevalente o l’affidamento dei figli.

L’impiego dell’ MMPI-2 per la valutazione delle competenze genitoriali

L’introduzione della legge 54/20061 (Legge 8 febbraio 2006, n. 54: “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”) ha fornito nuove importanti indicazioni sulla disciplina dei rapporti e delle responsabilità dei genitori con i figli minori in occasione della rottura dell’unità familiare. Sempre più spesso, infatti, le situazioni di separazione conflittuale richiedono valutazioni psicogiuridiche di un esperto che viene chiamato dal Giudice per fornire un contributo tecnico utile, nella tutela del benessere psicofisico dei minori coinvolti, attraverso una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), indagine psicologica prevista dall’articolo 61 del Codice di Procedura Civile.

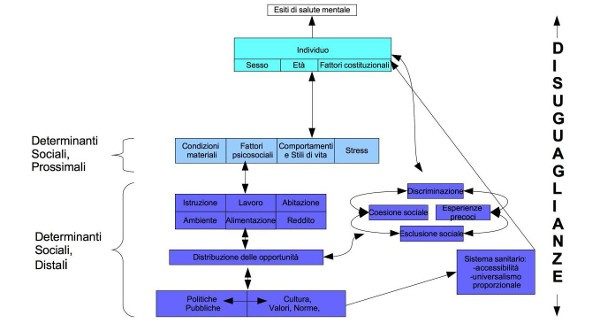

Il CTU ha il compito di valutare le competenze genitoriali delle parti in causa, allo scopo di rispondere al quesito inerente il miglior regime di affidamento e collocazione dei figli. È lo psicologo quindi che si deve esprimere, in qualità di esperto, riguardo la salute mentale ed emotiva del genitore, valutare i possibili problemi di adattamento e le questioni legate allo sviluppo dei bambini coinvolti. La capacità genitoriale rappresenta sicuramente un concetto molto complesso. I metodi e gli strumenti di valutazione della genitorialità sono molteplici, nell’intento di indagare i fattori individuali, familiari, sociali e dell’ambiente di vita, e le loro reciproche interazioni riguardo al funzionamento genitoriale (Di Blasio, 2005).

Nell’interesse primario del benessere del minore, uno degli aspetti da approfondire è rappresentato dalle caratteristiche personologiche del genitore, che possono essere valutate proprio attraverso la somministrazione del MMPI-2. Nello specifico, studi recenti hanno rilevato che gli strumenti ed i metodi di indagine che utilizza il CTU per la valutazione delle capacità genitoriali sono per il 22% il colloquio individuale, il 17% il colloquio di coppia ed il 16% il MMPI-2, al primo posto tra i test (Gulotta, 2016).

Dato il grande impulso all’utilizzo di questo questionario in alcuni studi è stato suggerito l’utilizzo di scale e di indici di validità sia standard che aggiuntivi per valutare ogni possibile distorsione nelle risposte (Posthuma e Harper, 1998). Come per ogni questionario di personalità, anche il MMPI-2 presenta punti deboli nel caso di somministrazione in ambito giuridico; in particolare, risulta ovvio come la motivazione dell’esaminato abbia effetti sulle risposte agli item, tuttavia questa è la ragione per cui sono state sviluppate le scale di validità: individuare la presenza di elementi motivazionali che possano invalidare il test (Pope et. al, 2006).

A questo punto, sembra corretto chiedersi in che modo siano da considerare tali scale durante lo scoring del questionario: è per questo che le valutazioni di personalità di genitori che si contendono l’affido familiare sono tra le più complesse che lo psicologo si può trovare ad affrontare. Nello specifico, ci sono due ordini di difficoltà: la qualità delle informazioni che si hanno a disposizione, spesso sospetta, e la mancanza di misurazioni appropriate in questo ambito. La sfida più difficile in ambito forense è valutare la credibilità dell’esaminato: il genitore che richiede l’affidamento del figlio potrebbe essere davvero valido e competente o semplicemente molto abile nel mentire.

Il Consulente Tecnico è spesso chiamato ad esprimere il suo parere sulla credibilità del genitore, come richiesto dal Giudice date le sue particolari conoscenze. Il MMPI-2 è il test più impiegato in ambito forense e spesso ci permette di identificare modalità di risposta non valide. Gli autori del test Hathaway e McKinley, infatti, già molti anni fa avevano tenuto in grande considerazione tale aspetto inserendo scale di controllo e di validità. All’interno di una consulenza tecnica in caso di separazione conflittuale, in particolare, i genitori tendono ad avere un atteggiamento difensivo, sostengono l’assenza di problemi e, allo stesso tempo, tendono a fornire informazioni particolarmente negative nei confronti dell’altro. Il professionista deve quindi esplorare attentamente ed approfondire tali questioni, adattando al suo scopo le misurazioni testistiche; i genitori che si sottopongono alla compilazione del MMPI-2 in un contesto valutativo per l’affido, presentano sintomi e comportamenti in modo diverso da chi, ad esempio, richiede la valutazione di un danno.

Risultati scientifici indicano come l’erronea autopresentazione positiva rappresenti un reale e costante problema nella compromissione della validità ai test nella valutazione della genitorialità (Carr et al., 2005). Gli studi condotti sull’argomento evidenziano che i genitori appaiono molto preoccupati per la loro immagine sociale, tendendo a produrre profili particolarmente difensivi, ovvero alti punteggi alle scale L o K (Butcher et al., 2000). La maggioranza dei genitori non raggiunge punteggi patologici alle scale cliniche ma almeno il 20% degli uomini ed il 23.5% delle donne presentano punteggi ben definiti al di sopra di 65 T; le scale che si elevano maggiormente sono la 6, Paranoia, in entrambi i genitori, la 9, Ipomania, per gli uomini e per le donne la scala 4, Deviazione psicopatica. Genitori che ottengono un profilo non difensivo e sincero spesso ammettono di sentirsi sospettosi e pieni di risentimento, dato il contesto di elevata conflittualità genitoriale. Ciò potrebbe causare l’elevazione della scala della Paranoia: in questo caso è importante dare minore rilevanza alle caratteristiche psicopatologiche della scala, ponendo l’accento sull’atteggiamento collaborativo, sulla sincerità e sui particolari vissuti emotivi che il genitore si trova a dover sperimentare (Marzioni, Sardella 2007). La scala L misura la tendenza a manipolare le risposte allo scopo di fornire un’immagine di sé eccessivamente virtuosa e positiva. Un punteggio T particolarmente elevato, sopra 65, evidenzia la mancata accettazione dei propri difetti, debolezze, piccole disonestà, allo scopo di porsi favorevolmente all’esaminatore; potrebbe altresì indicare una autopercezione eccessivamente ingenua ed una forte tendenza ad essere rigidi e moralisti. La scala K rileva lo stile difensivo nei confronti del test, una riluttanza nel fornire delle risposte personali, con punteggi superiori a 55 T in maniera moderata, al di sopra di 70 T marcatamente.

Nel contesto di valutazione genitoriale le scale di validità risultano elevate, ponendo un grave problema per l’interpretazione. Alcuni suggeriscono di considerare un profilo non valido con la scala L superiore a 70 T, dato il particolare contesto (Gitlin, 2005): circa il 90% di genitori che si contende la custodia di un figlio riporta punteggi pari o inferiori a 70 T. La media della scala K è di 59 T, superiore di un decile rispetto alla media standardizzata: ben il 90% dei genitori riporta un punteggio pari o inferiore a 68 T. All’interno del range 59-68 T si trovano persone intimidite, inibite, che mostrano autocontrollo ed efficacia personale. La tendenza a manipolare il test, in questo contesto, viene considerata solo per punteggi superiori a 68 T.

Queste nuove norme invitano a riflettere sull’adeguamento che i professionisti si trovano a dover operare nell’interpretare il MMPI-2 nel contesto di affidamento, per evitare che la grande maggioranza dei genitori appaia molto meno collaborativa di quanto sia in realtà e che una notevole quantità di informazioni vada persa a causa dell’invalidazione del profilo (Marzioni, Sardella 2007). Una forma estremamente manipolatoria della tendenza ad apparire virtuosi viene chiamata “faking good” o profilo dissimulatorio, in cui troviamo le scale L e K significativamente elevate, mentre la scala F al di sotto di 50 T; tali soggetti riportano solitamente profili bassi alle scale cliniche. Il profilo difensivo indica la tendenza a presentarsi in maniera irrealisticamente favorevole, ma meno apertamente rispetto al profilo precedentemente descritto. Le scale L e K sono elevate significativamente ma non in maniera estrema, per cui l’invalidazione del test deve essere indagata con cautela. Le scale cliniche dovrebbero comunque, a mio avviso, essere valutate con attenzione poiché potrebbero riflettere delle problematiche significative, al di sopra di 60 T.

Nel contesto di separazione conflittuale, è stata scoperta una interessante correlazione tra la Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) e l’elevazione di particolari scale nel MMPI-2: studi scientifici hanno rilevato che i genitori alienanti mostravano punteggi più elevati rispetto alle scale che indicano l’utilizzo di difese primitive, mentre i genitori alienati erano simili al campione di controllo (Gordon et al., 2008). Nello specifico, i risultati indicano che le madri che mostravano comportamenti alienanti ottenevano punteggi significativamente elevati alla scala K e bassi alla scala F (Siegel, Langford, 1998).

Rispetto alla personalità dei genitori che si contendono l’affidamento dei figli, è stato riscontrato nella maggioranza dei casi un particolare codice (3-6/6-3) che rileva un rifiuto dei problemi personali accompagnato da una forte ambizione, un notevole bisogno di controllo, una repressione dei propri impulsi ostili ed aggressivi, ed una rigidità nei giudizi; sono persone che desiderano essere riconosciute socialmente e che spesso manifestano profondi sentimenti di sospettosità nei riguardi dei propri familiari, che non riconoscono la loro rabbia ed hanno scarsa consapevolezza emotiva. Il 12% dei genitori valutati riportano un codice (3-4/4-3) che indica invece un ipercontrollo, in particolare se la scala Pd è più elevata della scala Hy. La caratteristica principale è una intensa e persistente rabbia, una costante richiesta di attenzione ed approvazione, fino ad apparire falsi e disonesti; anche in questo caso è prevista la negazione dei problemi personali. Stessa percentuale per il codice (4-6/6-4) che rileva la presenza di immaturità e narcisismo, in persone passivo-dipendenti che richiedono attenzioni ma si infastidiscono di fronte alle richieste altrui. Spesso tale codice è associato ai conflitti coniugali: eccessiva superbia, astio e gelosia nei confronti dell’altro. I code type descritti sono considerati profondamente negativi rispetto alle capacità genitoriali, in quanto caratterizzati da estrema rigidità, scarso insight e difficoltà relazionali, unite a profonda negazione, emozioni di rabbia, frustrazione ed ostilità. La configurazione maggiormente negativa è determinata dalla correlazione con una elevazione della scala Deviazione psicopatica, che spesso descrive un atteggiamento materno che fornisce una base non sicura, con scarso accudimento e vicinanza affettiva, e della scala Paranoia, qualora si associ ad una forte identificazione con i figli, con estrema severità nel caso in cui le aspettative genitoriali vengano disattese. Tale caratteristica è riscontrata spesso in genitori di bambini che affrontano un trattamento psicologico.

In conclusione possiamo dire che l’uso del MMPI-2 viene ampliamente citato nelle cause civili di valutazione per l’affidamento dei figli minori e per la limitazione della potestà genitoriale, in cui l’obiettivo è stabilire gli accordi di affido o di visita del genitore nell’interesse dei bambini coinvolti. La valutazione genitoriale tramite il questionario MMPI-2 ci può offrire informazioni preziose, non solo nell’identificare problemi psicologici e comportamentali, ma anche caratteristiche che ci possono suggerire alcune specifiche capacità parentali.

La Cassazione riporta numerosi casi in cui l’affido non è stato riconosciuto a seguito di una serie di test psicologici, incluso il MMPI-2, da cui emergeva un profilo psicologico instabile e patologico di un genitore. Alla luce di quanto emerso, ritengo importante valutare i singoli punteggi delle scale di validità, ma soprattutto integrarli con le informazioni ottenute dall’elevazione delle altre scale, in un contesto di assessment in cui analizzare anche la storia di vita della persona, osservare il suo comportamento durante la somministrazione ed il suo grado di collaborazione complessivo. A mio avviso è fondamentale utilizzare un assessment di tipo collaborativo (Finn, 2009), ricordandosi che la valutazione è richiesta da un genitore e spesso subita in maniera involontaria dall’altro; già dal colloquio iniziale, infatti, lo psicologo riveste un ruolo decisivo nel riconoscere i bisogni dell’esaminato, nel fornire chiare informazioni sul percorso valutativo e nell’indagare le competenze di ciascun genitore.