Dipendenza affettiva e pensiero desiderante: quando l’amore diventa una droga e il pensiero desiderante aumenta una narrazione a senso unico

Ogni essere umano esprime un naturale e profondo bisogno di dare e ricevere amore, finalizzato ad uno sviluppo psicofisico sano, ma quando questo sentimento viene scheggiato da frustrazioni o addirittura dall’assenza stessa di esso, la polarità dell’innamoramento oscilla fra l’estasi e il tormento.

Manuela Tedeschi e Giorgia Cipriano – OPEN SCHOOL Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Milano

Non posso stare né con te, né senza di te (Ovidio)

Ovidio descrive bene una condizione che, a distanza di epoche e culture, è ancora presente ai giorni nostri. Egli descrive quell’angoscia intollerabile che si sperimenta al solo pensiero di perdere la persona amata, ma anche il bisogno di continuare ad aggrapparsi ad essa, nonostante la consapevolezza delle conseguenze negative.

L’amore romantico, coinvolge la coppia in un intenso legame, caratterizzato da profonda intimità fisica ed emotiva (Acevedo & Aron, 2009), all’interno di una struttura dinamica di esperienze (Solomon, 1988). Questa struttura viene definita matura proprio perché caratterizzata dal bisogno dell’altro con una presenza interiorizzata del partner (Acevedo & Aron, 2009): ogni essere umano esprime questo naturale e profondo bisogno di dare e ricevere amore, finalizzato ad uno sviluppo psicofisico sano, che si esprime in diverse manifestazioni di attaccamento. Quando questo sentimento viene scheggiato da frustrazioni o addirittura dall’assenza stessa di esso, la polarità dell’innamoramento oscilla fra l’estasi e il tormento.

In questa polarità, all’estremo negativo è possibile sperimentare un disagio psichico, ma lungo il continuum della linea dell’amore, vi sono diverse sfumature di sofferenza.

L’innamoramento, rappresenta la fase iniziale di una relazione, quella più passionale, carica di energia, di aspettative, di emozioni positive e di desideri accesi verso l’altro; ma nel momento in cui l’oggetto del nostro desiderio non è più disponibile, oppure vi è una delusione affettiva o si va incontro ad un rifiuto, subentra uno stato di malessere o sofferenza definito “mal d’amore”, che può essere tradotto, in termini psicologici, come una ferita narcisistica o più semplicemente come una caduta dell’autostima.

Quando questa assenza di reciprocità si fa cronica, e si diventa i soli protagonisti attivi in questa storia d’amore, aumenta perciò la sofferenza fisica e psicologica, e si parla pertanto di “intossicazione d’amore” che, se diventa sempre più maladattiva, coincide con uno stato corrispondente alla dipendenza affettiva, definita anche “droga d’amore”.

L’essenza di ogni droga è inebriarti e poi distruggere tutto ciò che di razionale hai. In questo caso anche l’amore può diventare una droga, quando esso stesso non porta un’aggiunta benefica alla tua vita, ma porta alla distruzione della relazione con l’altro, anche con conseguenze negative a livello psico-fisico per la persona stessa.

Perché si finisce col drogarsi di amore? Dagli anni 2000, i ricercatori spostano il loro focus attentivo sulla neurobiologia del piacere e dei processi di ricompensa: la fase dell’innamoramento, infatti, include i seguenti elementi che coinvolgono le funzioni cerebrali su tre livelli, ovvero le sensazioni, le emozioni e le cognizioni (Esch, 2004). A livello emotivo (Aron, 2005), le emozioni sono del tutto intensificate e amplificate, con sentimenti di euforia e gioia; la persona amata diviene oggetto del desiderio e dei propri pensieri, percepita come assolutamente necessaria per vivere (dipendenza emotiva); e infine c’è una labilità emotiva notevole che porta ad un oscillamento dell’umore che va dall’estati alla disperazione, legato alla disponibilità dell’oggetto del desiderio.

Inoltre, i processi cognitivi, sono guidati da una potente motivazione (Reynaud, 2005): questo perché l’oggetto del nostro amore, assume un “significato speciale”, raggiunge un’importanza quasi primordiale. Tra i principali meccanismi cognitivi ritroviamo quindi un’attenzione focalizzata (fissazione), data dall’elevata salienza attribuita alla persona amata; una strategia ben pianificata che consiste nel sedurre ed essere sempre più vicino all’oggetto del nostro desiderio per raggiungere un’unione emotiva con esso; ed infine troviamo un’intensa ondata di energia, difatti l’intensità del sentimento incoraggia l’individuo a volere fare tutte le attività intellettuali, fisiche ed emotive con l’altra persona.

Tra i processi cognitivi che traboccano dalla normalità, vi è una forma di memoria di tipo pervasivo, infatti nella mente di chi è profondamente innamorato vengono rievocati ripetutamente ricordi e ogni scena di un film, ogni testo di una canzone e ogni poesia vengono associati alla persona amata. Infine, ciò che crea ancora più malessere nel dipendente affettivo sono i processi di pensiero invasivi, definiti come pensieri intrusivi dati dalla presenza ossessiva della persona amata nella propria mente.

Queste sono le basi teoriche che, negli ultimi decenni, hanno permesso di associare la relazione romantica ad una dipendenza, a livello comportamentale e neuropsicologico, come una vera e propria chimica. L’esperienza che si vive, sia sotto l’effetto di droghe che nella fase dell’innamoramento, include infatti simili processi, a livello cognitivo ed emotivo, quali: l’attenzione focalizzata, gli sbalzi d’umore, la bramosia, l’ossessione, la coazione, la distorsione di realtà, la dipendenza emotiva, i cambiamenti di personalità, l’assunzione di rischi e la perdita di autocontrollo (Fisher et al., 2010, Burkett and Young, 2012).

Tipico di ogni definizione di disturbo, sono le manifestazioni cognitive e comportamentali disadattive che si manifestano in modo pervasivo coinvolgendo la sfera cognitiva, affettiva ed interpersonale dell’individuo (DSM-5, 2014). Si parla quindi di dipendenza affettiva (Fisher 2006; Miller, 1987; Schaef, 1987; Sussman & Ames, 2008) quando l’amore impregna la vita quotidiana, esacerba comportamenti non controllati con una serie di conseguenze negative fino a divenire un vero e proprio disagio psicologico.

La dipendenza affettiva è un disturbo caratterizzato dall’instaurazione di un pattern problematico di relazioni affettive che determina un marcato disagio a sua volta associato alla ricerca delle stesse, nonostante vi sia la consapevolezza dei suoi effetti negativi (Reynaud, 2010). Questo tipo di dipendenza rientra nella categoria delle New Addiction, ed è una dipendenza di tipo comportamentale poiché non ha come oggetto alcuna sostanza. Il suo nucleo centrale infatti risiede nella relazione (psicosociale) con un altro significativo.

Quando l’amore diventa droga? Giddens (1998) si interroga sulle caratteristiche che definiscono l’amore una dipendenza:

- In una prima fase, vi è quella sensazione di euforia, di ebrezza, di piacere connesso alla droga d’amore (definito anche come la sensazione di “essere ubriaco”), attivata, a livello neuropsicologico, da una maggiore produzione dopaminergica (tipica dello stato di dipendenza – reward dependence). Di conseguenza vi è quindi un’estrema ricerca dell’altro, perché ci dà quella sensazione di eccitazione che comporta un continuo aggrapparsi ad un qualcosa che momentaneamente ci fa star bene, nonostante la consapevolezza delle sue conseguenze negative, per non avere la classica crisi d’astinenza.

- Vi è perciò la mancanza di una “presenza interiorizzata” del partner, che consiste nella necessità di incrementare la quantità di tempo in compagnia della persona amata, come se si dovesse aumentare sempre di più la dose (tolleranza) per raggiungere l’effetto desiderato. Questa presenza tangibile risulta essere, per la persona dipendente, un metodo efficace per far fronte a sentimenti di angoscia e disperazione che possono emergere in assenza della persona amata.

- Si parla di dipendenza perché, vi è infatti un’incapacità a controllare il proprio comportamento, difatti il pensiero critico perde la sua funzione di interpretare correttamente la situazione, le azioni dell’altro e relative a sé stessi (perdita dell’Io).

Come ogni disturbo, anche la love addiction presenta dei criteri tipici delle dipendenze comportamentali. Sulla scia dei criteri del disturbo da uso di sostanze (DSM-IV), si è cercato di applicare gli stessi criteri evidenziando le problematiche della dipendenza affettiva. La domanda che fa da filtro è la seguente:

“Ha mai avuto un persistente desiderio/bisogno di avere una relazione sentimentale per potersi sentire meglio o per cambiare umore?” (

craving).

- Quantità considerevolmente aumentata del comportamento (bisogno di dosi notevolemente più elevate) per ottenere l’effetto emotivo desiderato, si traduce in un aumento del tempo trascorso a cercare l’amore (tolleranza).

- Mantenimento del comportamento disfunzionale anche quando ci si impegna nell’interromperlo, poiché la stessa “sostanza” è assunta per attenuare o evitare i sintomi di astinenza, sentimenti di disperazione, angoscia e solitudine quando non si è in una relazione (astinenza).

- Il comportamento è messo in atto in quantità maggiore o per un periodo più lungo di quanto previsto, si continua a investire di sentimento l’oggetto d’amore anche molto tempo dopo che la relazione si è interrotta (quantità maggiori/periodo prolungato).

- C’è un desiderio persistente o sforzi infruttuosi per ridurre o controllare il comportamento disfunzionale, la tendenza a sostituire immediatamente relazioni finite (abbandono/controllo).

- Una grande quantità di tempo dedicata ad attività necessarie per iniziare (o continuare) a mettere in atto il comportamento disfunzionale o per riprendersi dai suoi effetti, ad esempio passare le ore in chat-room su Internet alla ricerca di una nuova relazione (tempo impiegato).

- Importanti attività sociali, lavorative o ricreative sono abbandonate o ridotte a causa del comportamento disfunzionale, l’individuo potrebbe ignorare mansioni lavorative o familiari o ridurre l’impegno in hobby prosociali mentre è alla ricerca di una relazione sentimentale (attività abbandonate).

- Il comportamento continua ad essere messo in atto, nonostante la consapevolezza di avere un persistente e/o ricorrente problema di natura fisica o psicologica, che è stato probabilmente causato o aggravato dal comportamento disfunzionale, l’individuo potrebbe soffrire di depressione o subire una perdita finanziaria a causa della sua dipendenza affettiva, e tuttavia continuare a ricercare una relazione sentimentale (problemi fisici/psichici).

Più nello specifico, a livello psicologico/emotivo, la dipendenza affettiva presenta i seguenti sintomi, dove la paura rappresenta la connotazione emotiva che ne fa da sfondo: paura di perdere l’amore, paura dell’abbandono, paura dell’isolamento e della distanza, paura di mostrarsi per quello che si è, senso di colpa, senso di inferiorità nei confronti del partner, rancore e rabbia, coinvolgimento totale e vita sociale limitata, gelosia e possessività. Ma la paura copre in maniera velata il nucleo principale del disagio: scavando a fondo, infatti, ritroviamo persone che mostrano una bassa autostima e per questo come poco meritevoli di essere amate e quindi destinate a non essere ricambiate del sentimento che provano e dimostrano verso l’altro.

Il dipendente affettivo pertanto, ha una scarsa conoscenza e fiducia di se stesso, ricercando conferme nell’altro perché incapace nel trovarle in sé: idealizza quindi l’altro che gli dà valore e si trasforma così in una sorta di dipendenza, dalla quale fa fatica a distaccarsi. La relazione sentimentale, all’interno di questo quadro di dipendenza affettiva è definita immatura, in quanto caratterizzata da un profondo senso di incertezza e precarietà, come se il rapporto potesse finire da un momento all’altro, e da una forte ansia di separazione legata alla perdita dell’altro, incrementando il bisogno di aggrapparsi al partner (Acevedo & Aron, 2009).

L’amore romantico, racchiude la biografia, non di una, ma di due persone all’interno di un’unica narrativa, composta da ideali e da emozioni, portata avanti grazie all’impegno da parte di entrambi. Quando però questa relazione raggiunge il declino? Quando non si parla più di due persone all’interno di un’unica narrazione, ma quando prevale una dipendenza dell’altro, messa in gioco anche da meccanismi cognitivi, come il pensiero desiderante.

Difatti, la persona dipendente seleziona strategie cognitive, tra cui il pensiero desiderante, ovvero una modalità di elaborazione dei propri desideri (Caselli, 2017), che favoriscono il processo di ego-depletion (esaurimento dell’Io). Quest’ultimo, si riferisce all’idea che l’autocontrollo o la forza di volontà attingono ad una cerchia limitata di risorse mentali che possono essere esaurite. Quando l’energia per l’attività mentale è bassa, l’autocontrollo è in genere compromesso, il che sarebbe considerato uno stato di esaurimento dell’Io. In particolare, sperimentare uno stato di ego-depletion riduce la capacità di controllarsi in seguito.

Il pensiero o rimuginio desiderante è un processo cognitivo, consapevole e volontario, che coinvolge l’elaborazione di informazioni relative a un oggetto o attività piacevoli sia in forma immaginativa (imaginative prefiguration), come ad esempio la costruzione di immagini mentali dell’obiettivo desiderato (Kavanagh et al., 2009), sia in forma verbale (verbal perseveration), elaborando appunto la necessità di raggiungere l’obiettivo desiderato tramite un “discorso interno”, di tipo verbale, ripetitivo e con dichiarazioni auto-motivate (Caselli e Spada, 2010).

Descritta l’anatomia di questo processo, emerge che la sua funzione principale è quella di motivare all’azione concreta, poiché aiuta a mettere in evidenza, a far riaffiorare alla coscienza, le conseguenze positive, permettendo di assaporarle in anticipo.

Il pensiero desiderante fa parte della sfera comunicativa umana, difatti già dagli anni ’30, Vygotskij e Piaget avevano definito la concezione del linguaggio egocentrico all’interno dei processi comunicativi umani. Secondo Piaget, in questa forma di linguaggio, il bambino non ha consapevolezza che si possono avere punti di vista diversi dai suoi; mentre Vygotskij lo concepisce come un tipo di linguaggio interiore, che serve per guidare il pensiero, risolvere i problemi e pianificare le proprie azioni. Questo tipo di pensiero diventa però disfunzionale quando assume un valore disadattivo, soprattutto in associazione con scopi deleteri per l’individuo o quando è attivato in maniera non regolata; nello specifico, assume una valenza maladattiva nel momento in cui diviene una strategia di regolazione dell’esperienza del desiderio, fortemente associata e intensificante l’esperienza di craving, sintomo centrale delle dipendenze comportamentali.

Il rimuginio è quel fenomeno puramente cognitivo e completamente mentale, senza alcun correlato fisiologico, che si accompagna all’ansia e contribuisce al suo mantenimento e aggravamento (Borkovec et al., 1990). La sua caratteristica fondamentale è la ripetitività e la sua capacità pervasiva di occupare lo spazio mentale. Il corrispettivo inglese con il termine worry (la traduzione italiana – preoccupazione – non rende l’essenza del concetto), delinea con precisione le caratteristiche principali di questo fenomeno: la predominanza del pensiero verbale di valore negativo; l’evitamento cognitivo; l’inibizione dell’elaborazione emotiva (Borkovec, 1998).

Questo processo mentale condivide alcune caratteristiche tipiche con il pensiero desiderante, tra le quali una forte attenzione focalizzata (fissazione) su di sé, una natura di tipo ricorrente e perseverante ed infine un basso livello di consapevolezza metacognitiva; quest’ultima in particolare rappresenta uno scarso livello di percezione in merito al controllo e alla natura volontaria della sua attivazione. Questi aspetti tipici, sia del rimuginio che del pensiero desiderante, comportano un conseguente impatto negativo sulla regolazione degli stati emotivi. Quale essere pensante, l’uomo possiede una capacità autoriflessiva sul proprio funzionamento cognitivo: le meta-cognizioni sono difatti quella capacità di auto-osservare i proprio stati mentali, quel pensiero che si ha sul proprio pensiero e di conseguenza sulle nostre strategie di coping, ovvero di far fronte alle situazioni.

Oltre che da metacredenze negative che definiscono l’incontrollabilità del nostro pensiero (come ad esempio “i miei pensieri sono fuori dal mio controllo”), il rimuginio desiderante è sostenuto in particolare da metacredenze positive che, in modo disfunzionale ne sostengono l’utilità, mantenendo uno stato di eccitazione, oltre a fungere da strategia nella definizione della scelta migliore per sé stessi (Wells, 2012). Rimuginare sui propri desideri aiuta infatti a sentirsi motivati e a prendere la decisione migliore per se stessi. Creando questo reward positivo, rimuginare sui propri desideri, diventa un’abitudine che tende ad oscure il nucleo del disturbo, poiché “preoccuparmi mi aiuta a far fronte alla situazione”.

Da un punto di vista neuropsicologico, il rimuginio desiderante é associato al craving. Esso rappresenta un’esperienza di desiderio, intenso ed incontrollabile, per un oggetto o per un’attività con lo scopo di ottenere l’effetto desiderato (Marlatt, 1978); tende inoltre a manifestarsi in diversi modi, tramite le intrusioni mentali, gli impulsi ad agire, gli stati emotivi e le sensazioni fisiche.

Infine, il pensiero desiderante ha importanti aspetti funzionali. A breve termine, aiuta a gestire il craving, spostando l’attenzione via dall’esperienza e verso un’elaborazione dell’obiettivo desiderato. Nel medio-lungo termine, porta però ad una escalation del craving, in quanto l’obiettivo desiderato è pervasivamente immaginato ma non raggiunto. Questa intensa esperienza di desiderio, a sua volta, porta l’obiettivo bramato ad essere percepito come l’unico, e sempre più urgente, metodo per raggiungere il sollievo da un distress ancora più forte.

L’anatomia tende ad essere simile, tra craving e rimuginio desiderante, ma si differenziano poiché il primo rappresenta un’esperienza motivazionale interna, mentre il secondo è uno stile di elaborazione delle informazioni. Detto ciò, sono in una relazione di mutua influenza (Caselli e Spada, 2011).

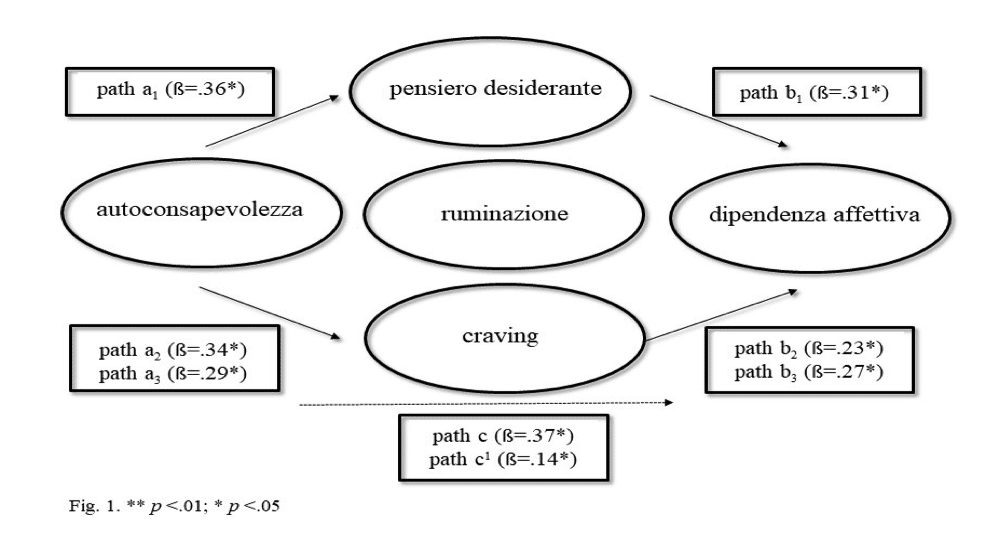

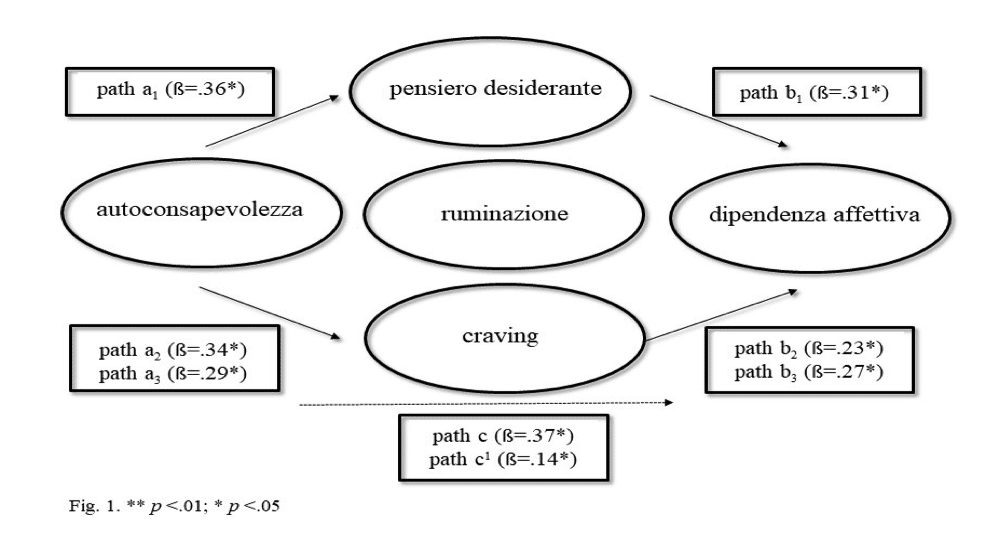

Tedeschi, Pappacena, Mancebo e Cavaiani (2019) hanno indagato la relazione tra dipendenza affettiva e pensiero desiderante all’interno di un campione di popolazione generale italiana (213 soggetti) e hanno trovato che il pensiero desiderante è risultato un predittore, oltre che della dipendenza affettiva, anche di altri fattori ad essa associati, quali la ruminazione, la tendenza al craving e l’autoconsapevolezza cognitiva. Si è riscontrato inoltre che l’autoconsapevolezza cognitiva ha effetti diretti sulla dipendenza affettiva e che questi sono influenzati da altre variabili.

Tra tutte si è osservato che una minore consapevolezza del proprio funzionamento cognitivo si associa ad una maggiore tendenza alla dipendenza affettiva. Tale effetto è moderato dal pensiero desiderante, dalla ruminazione e dalla tendenza al craving.

Pensiero Desiderante e Dipendenza Affettiva

PARTECIPA ALLA RICERCA none