Il mondo evaporato e l’isolamento sociale nel Covid-19. Una riflessione empatico-esperienziale ispirata a Dissipatio H.G.

L’isolamento sociale, la lontananza dalle proprie figure di attaccamento e la conseguente impossibilità di sintonizzarsi emotivamente con esse dovute al lockdown antipandemico si potrebbero tradurre in una più marcata incapacità di elaborare gli eventi traumatici

E il silenzio da assenza umana, mi accorgevo,

è un silenzio che non scorre. Si accumula

(Morselli, 2012, p.51)

Introduzione

Negli ultimi mesi, in riferimento al

Covid-19, tanto nella letteratura specialistica, quanto in quella generale è stata posta molta attenzione sul

trauma e sul periodo post- traumatico (ad es. Chen, Liang et al, 2020; Van Bavel, Baggio, Capraro et al, 2020; Li, Wang et al, 2020).

Eventi quale quelli sopracitati richiedono, da parte del clinico, una particolare formazione e una capacità empatica molto raffinata (Van Der Kolk, 2006). Tale articolo, a partire da una recensione di Dissipatio H.G. (Morselli, 2012), vorrebbe allora proporsi quale tecnica immaginativa guidata (Erickson, 1991; Dimaggio, 2019). L’assunto di fondo troverebbe base consolidata nel costrutto di introspezione vicariante avanzato da Kohut (2014). L’obiettivo dell’articolo sarà quello di porsi quale tecnica immaginativa guidata, a partire dal romanzo Dissipatio H.G. (2012), per evocare nel lettore spunti emotivi con cui sintonizzarsi in merito ai vissuti d’isolamento sociale connessi al lockdown antipandemico (Verdesca, 2018a).

Isolamento sociale, empatia e trauma

Negli ultimi mesi, in riferimento al Covid-19, tanto nella letteratura specialistica, quanto in quella generale è stata posta molta attenzione sul trauma e sul periodo post-traumatico (ad es. Chen, Liang et al, 2020; Van Bavel, Baggio, Capraro et al, 2020; Li, Wang et al, 2020). Da una breve disamina delle ultime evidenze scientifiche si evince come, a seguito di periodi pandemici, sia lecito aspettarsi il loro effetto di ritorno sulla psiche: il contraccolpo post-traumatico che, parafrasando Van Der Kolk (2006), i corpi accuserebbero o, nelle parole di Bromberg (2012), l’ombra dello tsunami.

I professionisti della salute mentale con i propri pazienti si ritroveranno presumibilmente a fronteggiare depressioni, lutti complicati, disturbi psicosomatici – data la natura preverbale e marcatamente asociale del trauma – e, più in generale, le manifestazioni sintomatiche riconducibili al PTSD.

In soggetti traumatizzati – in accordo con Panksepp (2004), Liotti (Liotti e Monticelli, 2008; Liotti e Migone, 2018;), Porges (2011), Le Doux (2004),– gli stati del corpo (Damasio, 2006) tendono ad assumere solitamente organizzazioni rettiliane e sottocorticali (attacco-fuga), a discapito, dunque, di sistemi motivazionali pro-sociali e interpersonali (ad es. attaccamento). Questi ultimi, infatti, in quanto inibiti, chiuderebbero alla dimensione intersoggettiva, precludendo la condivisione e l’elaborazione simbolica di accadimenti potenzialmente traumatici (Onnis, 2016).

Il razionale di tale supposizione muove dalle intuizioni – largamente dimostrate – dall’infant research, dalla teoria dell’attaccamento e dalla neurobiologia intersoggettiva (Beebe & Lachmann, 2013), secondo le quali, la costruzione della realtà sarebbe mediata, come già anticipato, da aspetti sociali e simbolici basati sulla condivisione intersoggettiva.

L’ipotesi di chi scrive, nel dettaglio, è che l’isolamento sociale, la lontananza dalle proprie figure di attaccamento e la conseguente impossibilità di sintonizzarsi emotivamente con esse – caratteristiche, queste ultime, intrinseche al lockdown antipandemico – si traducano in una più marcata incapacità di elaborare gli eventi traumatici nei soggetti coinvolti.

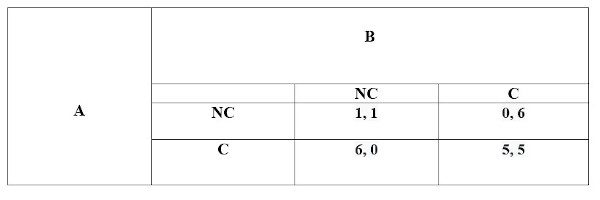

L’organizzazione emergente venutasi a costituire nel lockdown da Covid-19, potrebbe leggersi anche come una sorta di sincronizzazione sistemica complessa basata su un gioco a somma zero (Watzlawick et al, 1971). La stessa, seppur parzialmente imposta, ha chiamato le persone coinvolte ad assumere un alto senso di responsabilità e solidarietà (senso di comunità), talvolta percependo – paradossalmente – un bonding prima d’ora impalpabile (Verdesca, 2018a, 2018b).

Tale solidarietà potrebbe, in maniera diametralmente opposta a quanto qui descritto, assumersi potenzialmente come esperienza emozionale collettiva (parafrasando ironicamente Alexander, 1980), portando anche verso traiettorie di crescita post-traumatica teorizzate da Seligman nel 2012 (tuttavia, esula dall’interesse dell’autore affrontare tali interessanti aspetti in questa sede).

L’isolamento sociale, la lontananza dalle figure di attaccamento e l’impossibilità di sintonizzarsi emotivamente con esse richiedono, da parte del clinico, tanto una particolare formazione quanto una capacità empatica molto raffinata (Van Der Kolk, 2006).

Tale articolo vorrebbe allora proporsi quale tecnica immaginativa guidata (Erickson, 1991; Dimaggio, 2019). L’assunto di fondo troverebbe base consolidata nel costrutto di introspezione vicariante esposto da Kohut (2014).

Introspezione vicariante significa che l’analista ascolta il paziente e cerca di ricordare proprie esperienze personali analoghe, o d’immaginarle, se non le trova nel repertorio dei propri ricordi. (Lorenzini, 2004, p.3).

Banalmente, tentare di calarsi nei panni dell’altro.

D’altro canto, la capacità di condividere, rispecchiare ed empatizzare con le emozioni altrui ha ritrovato riscontro tanto microscopicamente (ad es. neuroni specchio), quanto macroscopicamente (ad es. terapie basate sulla mentalizzazione). Non a caso, l’empatia stessa, è riconosciuta alla base dell’alleanza terapeutica, a sua volta fattore a-specifico ritenuto unanimemente efficace nelle psicoterapie (Gabbard, 2010; Gallese, Migone & Eagle, 2006).

Utilizzando come ambientazione di partenza il romanzo Dissipatio H.G. (Morselli, 2012) si tenterà di delineare, per mezzo del suo potenziale suggestivo, un esercizio esperenziale di introspezione vicariante (Verdesca, 2018a; 2018b).

L’obiettivo sarà quello di delineare ed evocare nel lettore un contesto viscerale tramite cui empatizzare e sintonizzarsi, più efficacemente, con quella popolazione di clienti traumatizzati da eventi struggenti che li hanno segnati; ad es. lavorando in prima linea in quarantena e/o imponendo una distanza siderale dai propri cari in ospedale e/o, nei casi peggiori, rendendo impossibile piangerne il lutto all’interno di una dimensione condivisa che funga da contenitore semiotico o da rito liminale, di passaggio – ad es. funerali (Van Gennep, 2019; Bruner, 2009).

Una costellazione emotiva caotica che, passando dalle forme post-traumatiche, a volte giunge all’attenzione clinica oramai in forma mutata (ad es. depressiva) in grado di rendere a prima vista invisibile il trauma che vi sottende.

È difficile e faticoso, soprattutto per chi non vi è passato attraverso – clinici compresi! – sintonizzarsi adeguatamente con queste frequenze cognitivo-emotive profonde e colme d’ombra, di vertigini e silenzio.

Per chi avesse voglia di comprendere meglio cosa si prova, affacciandosi nei moti e nei pensieri connessi a un isolamento sociale e interiore, allora si consiglia la lettura di Dissipatio H.G., un romanzo onirico-narrativo in cerca di regista, in grado di porsi come una triste testimonianza simbolica – in merito a quanto sopra è stato scritto – soprattutto alla luce della morte suicida che l’autore stesso scelse nel lontano luglio del ’73.

Un romanzo, che descrive l’oblio del contatto, il fallimento e il disuso dell’umana partecipazione, relegandone i protagonisti a singhiozzi interrotti nei quali, mentre lo spazio e il tempo regnano, l’Altro evapora.

Dissipatio H.G. di G. Morselli – Recensione vicariante

Karpinsky mi raccontava un episodio della corrispondenza Freud-Jung.

Jung scrisse a Freud, su semplice cartolina:

«Le propongo di sintetizzare la nostra esperienza di psicologi in quattro parole.

Di dentro e di fuori, l’uomo è l’abitudine».

Freud rispose: «D’accordo! – Io potrei aggiungere una notazione:

più sconvolgenti sono le stimolazioni,

più urgente, più vitale, è il bisogno di adattarsi.» ” (Morselli, 2012, p.23)

Il protagonista, il cui il nome non è dato sapere, narra in prima persona lo scontro dei suoi pensieri alla vista di una Crisopoli insolita e spettrale.

Il romanzo – che a tratti pare un saggio per alcune perle nichiliste che lo pervadono – si apre in medias res: un antieroe tenta e pianifica, previa attenta analisi dei pro e dei contro, il suicidio. Per farlo si allontana di notte dalla città, per l’appunto da Crisopoli, tuttavia, prima esita e poi desiste nel gesto, non togliendosi difatti più la vita.

Non ho agito. Sono stato agito dal senso organico, che è quanto dire: 85 chilogrammi di sostanza vivente non ubbidivano. Consci, a modo loro, della sentenza secondo cui morire è cambiare materia, non erano disposti a cambiare materia. (ibidem, p.38)

Un senso organico fra sé e non-sé che, tempestivamente, porta lo stesso protagonista ad abbandonare la macabra idea suicida; causa deformazione professionale del presente scrittore, si potrebbe qui intravedere un riferimento alla modalità incarnata/embodied di elaborazione inconscia della mente (Gallese, Migone & Eagle, 2006; Salvatore, 2015).

Digressioni a parte, l’uomo, sulla strada del ritorno intravede nella città lontana dei fari d’auto puntati verso il cielo; pensando si possa trattare di un incidente, il protagonista, telefona in cerca di soccorsi. Tentativo vano, così, a seguito di mancata risposta si reca in centro.

Ecco.

Qui la bizzarra scoperta: la Dissipatio Humani Generis, ossia, la dissipazione del genere umano che pare essere, per l’appunto, evaporato – d’un tratto – lasciando la quotidianità completamente congelata, sacralmente intatta.

Me ne sono stato seduto alla macchina da scrivere un pomeriggio, senza toccarla. Il ticchettio dei tasti mi avrebbe sconvolto. O era come un superstizioso dovere, non rompere il silenzio. In cucina, per riscaldarmi il caffè, in punta di piedi. Fuori, sul selciato, la pioggia batteva sonoramente, ma io non dovevo fare rumore. (Morselli, 2012, p.26)

La vita delle cose è in pausa. Pronta a riprendere o forse a restare. Destinata ad esistere. Il protagonista, girovagando, realizza progressivamente come sia rimasto solo, come durante la sua breve assenza sia successo qualcosa di inspiegabile al mondo intero. Nessuno – eccetto lui – escluso. Suddetto evento, pone il protagonista di fronte a un dubbio amletico: è stato l’unico incluso – cioè il condannato – a patire un destino spietato oppure, al contrario, l’unico privilegiato ad esserne escluso?

Io sopravvivo. Dunque sono stat prescelto, o sono stato escluso. Niente caso: volontà. Che spetta a me interpretare, questo sì. Concluderò che sono il prescelto, se suppongo che nella notte del 2 giugno l’umanità ha meritato di finire, e la dissipatio è stata un castigo. Concluderò che sono l’escluso se suppongo che è stata un mistero glorioso, assunzione all’empireo, angelicazione della Specie, eccetera. È un’alternativa assoluta, ma mi si concede di scegliere. Io, l’eletto o il dannato. Con la curiosa caratteristica che sta in me eleggermi o dannarmi. E bisognerà che mi decida. (Morselli, 2012, p.147)

Pare qui di scorgere quella sorta di senso di colpa del sopravvissuto (Weiss et al, 2014).

Gli oggetti, ciò che l’autore definisce relitti audiovisivi (G. Morselli, 2012, p.5), sono ciò che più s’incarnano d’umana presenza. Non sono la poesia o l’arte – secondo la penna di Morselli – che sopravvivranno all’uomo ma sono la natura, la terra coi suoi moti, gli oggetti e le voci registrate su nastro; i quali continueranno a popolare con gli animali gli echi di quel mondo desolato. Ciò che rende l’uomo eterno sono le relazioni che intreccia, le memorie che in esse – come sinapsi – stabilisce e/o che ripone nella fede-in (in senso lato). Il protagonista che prende vita dalla penna di Morselli, invece, pare privo di speranza, privo di qualcosa in cui credere, dimostrandosi dotato di un auto-referenzialità forclusa da qualsiasi progettualità. A questo punto, dunque, il suo metro di paragone diviene l’anima spicciola delle macchine che, curiosamente conservano, in tal senso, più umanità di lui.

Ciò che si ha la sensazione di leggere fra le righe di questo testo è il senso di frattura, di dis-integrazione – tipica dei traumi incondivisibili. Quello, che gli psicologi, definiscono come esordio del trauma: l’alterazione della regolarità. Ogni giorno si vivono milioni di esperienze diverse che, tuttavia, essendo più o meno prevedibili e coerenti nella loro media aritmetica, continuano a restare possibilità possibili. Tendenzialmente l’uomo generalizza i suoi modelli, dando giustamente per assodato che domani il sole continuerà a sorgere come previsto.

E’ ciò che devia da questi script, da queste credenze o da questi modelli co-costruiti sotto forma di aspettative, a porsi in definitiva come trauma (Fingert Chused, 2007; Beebe & Lachmann, 2013).

Le illusioni ci sono gradite poiché ci preservano dal dolore, permettendoci di provare piacere. Dobbiamo dunque accettare se delle volte vanno in pezzi scontrandosi contro un pezzo di realtà. (Freud, 1921, p.5)

Le regolarità cui si è fatto cenno infondono sicurezza, garanzia, eternità del qui ed ora.

E’ la loro alterazione che conduce alla perdita d’un desiderato senso d’agency. Quel beato controllo che, illusoriamente ed onnipotentemente, si crede di possedere sul corso degli eventi quotidiani:

Sto scoprendo che l’eterno, per me che lo guardo da un’orbita di parcheggio, è la permanenza del provvisorio. (…) Fuori, la natura continua. Con le sue manifestazioni solite: la pioggia, che ora si sta trasformando in nevischio, e la strada principia a imbiancarsi. (Morselli, 2012, p.36)

Curioso come a tratti rientri il tema dell’intersoggettività, quando l’autore del romanzo scrive:

Io sono ormai l’Umanità, io sono la Società (U e S maiuscole). Potrei, senza enfasi, parlare in terza persona: « l’Uomo ha detto così, ha fatto così… ». A parte che, dal 2 giugno, la terza persona e qualunque altra persona, esistenziale o grammaticale, s’identificano necessariamente con la mia. Non c’è più che l’Io, e l’Io non è più che il mio. Sono io. (ibidem, p.51)

Esiste un motto popolare che recita “si nasce soli e si muore soli”, ciò, lascia pensare che nelle esperienze limitrofe alla morte, nel loro luttuoso distacco, emerga come le vite psichiche siano destinate incommensurabilmente ad essere separate dai confini-pelle, che, per definizione, seguiranno traiettorie temporali diverse. Per le soggettività umane non è mai possibile incontrarsi realmente nello spazio (alla stregua di due rette parallele) ma solo, talvolta, co-esistere e co-incidere in anfratti temporali circoscritti: essere-con. È in quegli incontri, in quei momenti presenti (Beebe & Lachmann, 2013) che gli individui sperimentano il ritmo vitale (Stern, 2011; Verdesca, 2018c), l’apparente regolarità di essere realmente insieme con-l’Altro (Beebe & Lachmann, 2013). Tornando al punto: l’autore, secondo il parer di chi scrive, svela come l’intero romanzo si svolga presso sé stesso, senza capacità di fuga dalla propria interiorità psichica.

Il mondo delineato in Dissipatio H.G. potrebbe essere il mondo interno del protagonista.

Un personaggio, dunque, destinato a riferirsi costantemente al proprio io, privato della possibilità di diffondersi e difendersi psichicamente e a cui, in assenza di una Alterità, risulta inaccessibile proiettare, sublimare, negare, ecc. – termini cari all’autore che lascia trasparire una certa confidenza con il linguaggio psicoanalitico a lui contemporaneo (Gabbard, 2010; Verdesca, 2018a; Verdesca, 2018b).

Eppure il silenzio gravava e io lo registravo con un senso diverso da quello uditivo, forse emozionale, forse riflesso e ragionante. Ciò che fa’ il silenzio e il suo contrario, in ultima analisi è la presenza umana, gradita o sgradita; e la sua mancanza. Nulla le sostituisce, in questo loro effetto. E il silenzio da assenza umana, mi accorgevo, è un silenzio che non scorre. Si accumula. (Morselli, 2012; p.51)

E’ qui, secondo chi scrive, che il silenzio a cui Morselli si riferisce viene vissuto come apocalisse emozionale: l’impossibilità di essere pensiero d’un pensatore, e ancora, l’impossibilità di mancare a qualcuno Altro, a un mondo o a un qualsivoglia contesto posto lì: al di fuori da sé. Nei pensieri depressivi – per utilizzare un ossimoro – è questa, di pari passo al tema dell’incomunicabilità, l’assenza maggiormente presente: un senso di costante incomprensibilità reciproca.

Parliamo pure di dinamismo vitale dell’individuo, di molteplicità virtualmente infinita di relazioni, o di esperienze. Ma rendiamoci conto che è retorica. Ognuno è vincolato a un suo minuscolo frammento di realtà, e, di fatto, non ne esce. La retorica opposta, quella della incomunicabilità, solo in questo senso si giustifica. Non soltanto l’agire ma anche l’apprendere, il sentire, sono funzioni per cui ci aggiriamo in tondo. E, lei noti, siamo individui, manteniamo una coerenza e una stabilità (anche organica), proprio in grazie di questo. Intorno c’è il possibile, che non diventa quasi mai reale (per noi), e a quella immensità siamo chiusi e remoti: per fortuna nostra, poiché altrimenti ci disperderemmo. Determinazione è negazione, il nostro status d’individui richiede questi stretti confini, noi siamo fatti di esclusioni, di occlusioni. Ma questo fa sì che alla vita, perlomeno la nostra, ciò che chiamiamo il suo contrario le assomigli molto. (Morselli, 2012, p.133 )

Conclusioni

Il finale di questa opera colpisce profondamente:

Rivoli d’acqua piovana (saranno guasti gli scoli nella parte alta della città) confluiscono nel viale, e hanno steso sull’asfalto, giorno dopo giorno, uno strato leggero di terriccio. Poco più di un velo, eppure qualche cosa verdeggia e cresce, e non la solita erbetta municipale; sono piantine selvatiche. (ibidem, p.152)

E’ un caso che finisca così Dissipatio H. G.? Non è dato sapere neanche questo, tuttavia, a parer di chi si è accinto a recensire quest’opera proponendola come spunto introspettivo, si potrebbe scorgere nella conclusione dell’opera uno spiraglio di speranza: la vita che, tuttavia, continua a imporsi sulla morte. La natura che si riappropria, con eleganza e pazienza, dei propri spazi, conferendo al romanzo un’aria un po’ più fresca e colorata; la rinascita delle emozioni asfaltate o, in gergo specialistico, la crescita post-traumatica (Seligman, 2012).

Un romanzo consigliato ai clinici e non, un testo che insegna a empatizzare e fare i conti con l’assenza più presente, con l’ombra dei traumi concreti. Un omaggio dovuto a uno scrittore, Morselli, che aveva tanta esigenza d’esprimere nel mondo la propria soggettività. Una possibilità, attuale, di permetterglielo a posteriori tramite un piccolo esercizio di introspezione vicariante.